На фото студенческая семья – участник конкурса «Молодая

студенческая семья Самарского университета» / источник: сайт Самарского

НИУ имени академика С. П. Королёва

Введение

Одной из значимых проблем современной России, влияющей не

только на демографическое, но и на социально-экономическое развитие, выступает

снижение рождаемости. Исследования показывают, что старение рождаемости, сдвиг

начала репродуктивной карьеры к старшим возрастам, приводит к снижению уровня

рождаемости.

Молодой возраст — это возраст выбора профессионального пути

и создания семьи. Общепризнанного определения возрастной группы, которое

фиксирует границы молодёжного возраста, не существует. Для статистических целей

Организация Объединённых Наций определяет «молодёжь» как совокупность лиц в

возрасте от 15 до 24 лет [Международный год молодёжи… , 1981].

В Российской Федерации до декабря 2020 года возраст молодёжи

охватывал период от 14 до 30 лет, с принятием Федерального закона «О молодёжной

политике в Российской Федерации» он был повышен с 30 до 35 лет (О молодёжной

политике в Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ:

(ред. от 22.04.2024)). В рамках установленного правового статуса российской

молодёжи авторы выделяют студенческую молодёжь, особую группу в возрасте от 18

до 25 лет, в которой сосредоточены брачный и репродуктивный потенциалы.

Разработка и реализация демографической политики, с учётом

особенностей демографического поведения студенческой молодёжи, специфики

жизнедеятельности студенческой семьи, представляется весьма актуальной.

Студенческая семья — особый тип молодой семьи, условия жизнедеятельности

которой связаны с необходимостью сочетания супругами семейных обязанностей и

получения образования, а также трудовой занятости для обеспечения материального

благополучия.

Символично, что в Год семьи в Российской Федерации особое

внимание уделяется поддержке молодых студенческих семей, которых сегодня, по

данным мониторинга Минобрнауки России, насчитывается 17 тысяч [Ростовская,

2024]. В ежегодном Послании к Федеральному собранию Российской Федерации

Президент России В. В. Путин определил среди важных вопросов, «решение которых

считается принципиально важным для уверенного, долгосрочного развития страны»

(Послание Президента Федеральному собранию // Государственная дума Федерального

собрания Российской Федерации. 2024. 29 февраля), создание условий, позволяющих

студентам, аспирантам, имеющим молодые семьи, учиться, работать и воспитывать

детей.

В рамках данной статьи под студенческой семьёй понимается

семья, в которой оба супруга находятся в возрасте до 25 лет (включительно),

состоят в зарегистрированном браке и являются студентами очной формы обучения

образовательных организаций высшего образования. Для студенческой семьи с

детьми возраст супругов может быть увеличен до 30 лет (при условии, что один из

супругов является студентом очной формы обучения образовательной организации

высшего образования) [Ростовская и др., 2023]. При определении студенческой

семьи во внимание принимался подход к выделению студенческого возраста — от 18

до 25 лет, предложенный отечественными психологами Б. Г. Ананьевым [Ананьев,

1974], Л. С. Выготским [Выготский, 2000].

Интересы семейной и профессиональной карьеры у молодёжи

вступают в противоречие, разрешение которого определяется системой ценностей

молодёжи и результативностью стратегии семейной и демографической политики,

реализуемой с участием различных субъектов (государство, общественные и религиозные

организации, бизнес-сообщества, вузы). Создание семьи в молодом возрасте, с

одной стороны, может повлечь за собой рост рождаемости, что значимо в условиях

сложной демографической ситуации в России, с другой — способствует социальному

и психологическому благополучию молодых людей, препятствует распространению

одиночества.

Целью работы выступает выявление репродуктивных намерений

студенческой молодёжи, оценка репродуктивного потенциала студенческой семьи и

роли мер государственной поддержки в его реализации.

Данное исследование поможет ответить на вопросы, насколько

отличаются репродуктивные намерения студенческой молодёжи и их реализация от

установок, свойственных другим группам молодого населения; возможно ли мерами

демографической и семейной политики обеспечить реализацию репродуктивного

потенциала студенчества.

Источники и методы исследования

Многозадачность исследования требует комплексного подхода к

выбору данных и исследовательских методик.

В статье использованы результаты авторского Всероссийского

социологического исследования «Студенческая семья России», проведённого в 2022

году методом анкетного опроса в 15 высших учебных заведениях 12 регионов России (Московский

государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова (с

2024 года — Российский университет медицины), Московский городской педагогический

университет, Финансовый университет при Правительстве Российской

Федерации, РАНХиГС (Москва),

Волгоградский

государственный университет (Волгоград), Ивановский государственный университет (Иваново), Муромский

институт (филиал) Владимирского государственного университета (Муром),

Национальный исследовательский Мордовский университет им. Н. П. Огарёва (Саранск), Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского (Омск),

Севастопольский государственный университет (Севастополь), Тверской

государственный университет (Тверь), Тувинский государственный университет

(Кызыл), Удмуртский государственный

университет (Ижевск), Уральский

федеральный университет (Екатеринбург), Южно-Российский государственный политехнический университет

(НПИ) им. М. И. Платова (Новочеркасск)). Объём выборочной совокупности составил 1388

студентов очной формы обучения в возрасте 17—28 лет.

Среди студентов, участвовавших в опросе, 73,4 % — студенты

бакалавриата (25,5 % студенты первого курса, 24,5 % — второго курса, 29,4 % — третьего курса, 20,6

% — четвёртого курса), 18,5 % — магистратуры (54,3 % — первого курса, 45,7 % — второго курса), 8,1 %

— специалитета.

Авторы опирались в оценке репродуктивного потенциала

студенческой семьи на теорию репродуктивного поведения, определяющую

зависимость уровня рождаемости от распространённости различных типов

репродуктивного поведения, отличающихся потребностью в детях, уровнем

репродуктивных установок и степенью их реализации. При этом на формирование и

реализацию репродуктивных намерений влияет совокупность факторов [Coale,

Watkins, 1986; Борисов, 2007], включая социокультурные детерминанты [Антонов,

1980]. Изменение репродуктивного поведения является одной из характеристик

второго демографического перехода [Kaa, 1987; Lesthaeghe, 2010], в ходе

которого значительную роль в репродуктивных установках играют индивидуально

ориентированная система ценностей, многообразие норм поведения в сфере семьи и брака.

Обработка данных выборочного опроса осуществлялась в

программе IBM SPSS Statistics 25, проверка значимости различий в распределениях

признаков проводилась на основе использования t-критерия и непараметрического

критерия Хи-квадрат (для номинальных и порядковых переменных).

Репродуктивное поведение студенческой молодёжи

Репродуктивное поведение представляет собой систему

«действий и отношений, опосредующих рождение или отказ от рождения в браке или

вне брака» [Борисов, 1970: 8]. Таким образом, модели репродуктивного поведения

могут выступать ресурсом повышения или снижения рождаемости.

«Потенциал» в широком смысле слова — это «совокупность всех

средств, запасов, источников, которые могут быть использованы в случае

необходимости с какой-либо целью» [Словарь… , 1999]. Соответственно, под

репродуктивным потенциалом студенческой семьи в рамках данного исследования

понимается разница между имеющимися репродуктивными намерениями и степенью их

реализации в сложившихся экономических и социальных условиях.

Внимание к репродуктивному потенциалу студенческой семьи

обусловлено рядом обстоятельств. Для репродуктивного поведения россиян

характерно откладывание первых рождений [Данные Выборочного наблюдения…],

проявляется тенденция старения рождаемости: по расчётам ФСГС, средний возраст

матери составил в 2022 году 28,9 лет [Демографический ежегодник… , 2023]. Растёт

возраст вступления в брак: по данным Росстата, только за 2021—2022 годы он вырос

на один год и составил в 2022 году 23,2 года у женщин и 25,4 года у мужчин. В ближайшее

время, в соответствии с тенденциями изменения возрастной структуры, будет

происходить сокращение численности населения молодых репродуктивных возрастов,

что не может не сказаться на уровне рождаемости [Ростовская и др., 2023]. К

2030 году доля населения в возрастах моложе трудоспособного составит 16,2 %, к

2035 году — 14,3 % [Предположительная численность… , 2023].

Наблюдаемые тенденции обусловливают внимание к ценности

семьи и брака в молодых возрастах. В большинстве исследований проблемы

студентов и выпускников рассматриваются прежде всего во взаимосвязи с

трудоустройством и профессиональным становлением. Однако многим молодым людям

приходится в этот момент принимать целый ряд сложных решений в своей жизни,

таких как выбор места жительства, создание семьи, вступление в брак,

становление карьеры [Амбарова, Зборовский, 2022].

Среди детерминантов, определяющих специфику процесса

взросления современной молодёжи, исследователи выделяют длительный процесс

обучения и более позднее обретение финансовой независимости и экономической

состоятельности, разнообразие жизненных стратегий [Радаев, 2018; Ядова, 2022].

Молодые люди, занятые получением профессионального

образования и карьерным становлением, откладывают создание семьи и рождение

детей на потом, что впоследствии выступает одним из значимых факторов снижения

рождаемости и демографического спада. На основе анализа данных опросов ФОМ,

данных РМЭЗ НИУ ВШЭ и государственной демографической статистики А. Б.

Синельников делает вывод, что люди с высшим образованием в любом возрасте имеют

меньше детей, чем их ровесники без высшего образования [Синельников, 2023].

Этот факт актуализирует исследования репродуктивного потенциала студенческой

молодёжи, занятой одновременно построением своей профессиональной и семейной

карьеры.

Исследование особенностей репродуктивного поведения

студенческой молодёжи и студенческих семей позволит выявить реальный и

потенциальный вклад студенческой семьи в демографическое развитие России, а

также обосновать стратегию адресной семейной политики в интересах студенческой

семьи.

Репродуктивные установки. Взаимосвязь брачных и

репродуктивных установок

Репродуктивные установки характеризуют поведение людей,

отдельных социально-демографических групп населения в области рождаемости: их

намерение родить определённое количество детей или не рожать вовсе. На

формирование репродуктивных установок молодёжи влияет совокупность субъектов:

родительская семья, сфера образования, различные средства массовой информации,

религиозные институты и прочие референтные группы [Ростовская и др., 2024].

Опрос студентов российских вузов 2022 года показал, что только

14,7 % российских студентов состоят в браке, из них 8,1 % — в

зарегистрированном. Уровень брачности студенток выше (18,2 %), чем мужчин (7,7

%), студентки зачастую заключают брак с молодыми людьми, уже завершившими

образование.

Большая часть студентов полагают, что оптимальный возраст

вступления в брак — после 25 лет для женщин (49,8 %) и ещё выше — для мужчин

(67,4 %). Около 17 % (17,1 % женщин и 16,7 % мужчин) пока вообще не

задумывались о возрасте вступления в брак. 14,4 % респондентов считают, что

мужчине стоит вступить в брак до достижения возраста 24 лет, 31,8 %

придерживаются такого мнения в отношении женщин.

Мнения тех студентов, кто уже состоит в браке, относительно

оптимального возраста вступления в брак отличаются. Среди них больше тех, кто

приветствует ранние браки. 27,7 % уже вступивших в брак в студенчестве считают,

что мужчине стоит вступить в брак до 24 лет, относительно женщин такого мнения

придерживаются 44,8 % состоящих в браке студентов. Вступление в брак в молодом

возрасте для указанной группы студентов — это реализация своей жизненной

стратегии, ценность брака в системе жизненных ценностей для них значительна.

Студенты, пока не состоящие в браке, большей частью не имеют

чётких планов относительно выстраивания своей брачной карьеры. 66,4 % мужчин и

66,5 % женщин, отвечая на вопрос о том, хотели ли бы они начать жить в браке

(зарегистрированном или незарегистрированном) вскоре после окончания вуза или

ещё подождать, дали ответ «подождать ещё несколько лет» или «трудно сказать,

как сложится жизнь».

Кроме того, существуют значительные различия в ценности

зарегистрированного брака и желательного времени вступления в брак (ответы на

вопрос «Хотите ли вы начать жить в браке (зарегистрированном или

незарегистрированном) вскоре после окончания вуза или ещё подождать?»). Большая

значимость зарегистрированного брака сопряжена с желательностью вступить в

брак, если не в ходе получения образования, то вскоре после его завершения. Для

тех студентов, кто предполагает вступить в брак вскоре после окончания вуза,

ценность состоять в зарегистрированном браке по 5-балльной шкале составляет

4,36 балла, для тех, кто намерен подождать ещё несколько лет, — 3,65 балла, для

тех, кто вообще не задумывался об этом, — 2,89 балла.

С учётом незначительного уровня брачности число студентов,

имеющих детей, весьма невелико. Из 1388 опрошенных студентов только 67 имеют

детей (4,8 %). Средний возраст студентов, имеющих детей, выше, чем бездетных, —

26,2 и 20,2 года соответственно. Студенты с детьми — это студенты старших

курсов, а также магистранты: 62,7 % студентов с детьми в возрасте 23 лет и

старше, 33,9 % из них — учащиеся старших курсов (четвёртый курс бакалавриата, пятый курс специалитета), среди студентов с детьми 34,3 % обучаются в магистратуре

(без детей — 17,7 %).

Среди тех студентов, у кого пока нет детей, лишь 3,1 %

респондентов (3,2 % среди мужчин и 6,8 % среди женщин) хотели бы, чтобы у них

появился ребёнок во время продолжения образования. Остальные высказались против

или затруднились с ответом. Существуют значительные различия во мнениях

респондентов в зависимости от нахождения их в браке. Среди состоящих в браке

студентов 17,9 % хотели бы, чтобы у них родился ребёнок, пока они учатся в

вузе. Среди тех, кто в браке пока не состоит, соответствующий показатель

составил 0,6 %.

Респонденты отвечали на блок вопросов, позволяющих выстроить

рейтинг их жизненных ценностей (на вопрос «Насколько эти цели важны для Вас?»

ответ предлагалось дать по пятибалльной шкале, где 1 означает «совсем не важно»,

а 5 — «очень важно»). Среди 35 вариантов ответов жизненная цель «воспитать ребёнка»

заняла 23 место (рейтинг 3,67 балла), «жить в зарегистрированном браке с

супругом(ой), своей семьёй» — 25 место (3,52 балла), «вырастить двоих детей»

— 30 место (3,05 балла), «иметь троих детей» — последнее, 35 место (1,97

балла). Авторы отмечают, что первые места в рейтинге принадлежат таким

ценностям, как «материальное благополучие моей семьи» (4,75 балла), «хорошее

здоровье» (4,72 балла), «собственное хорошее жилье» (4,71 балла).

«Чувство безопасности», «возможность уделять себе

достаточное время», «иметь рядом близкого человека (не обязательно супруга)»,

«путешествия», «хорошая работа» опережают ценность детей и зарегистрированного

брака.

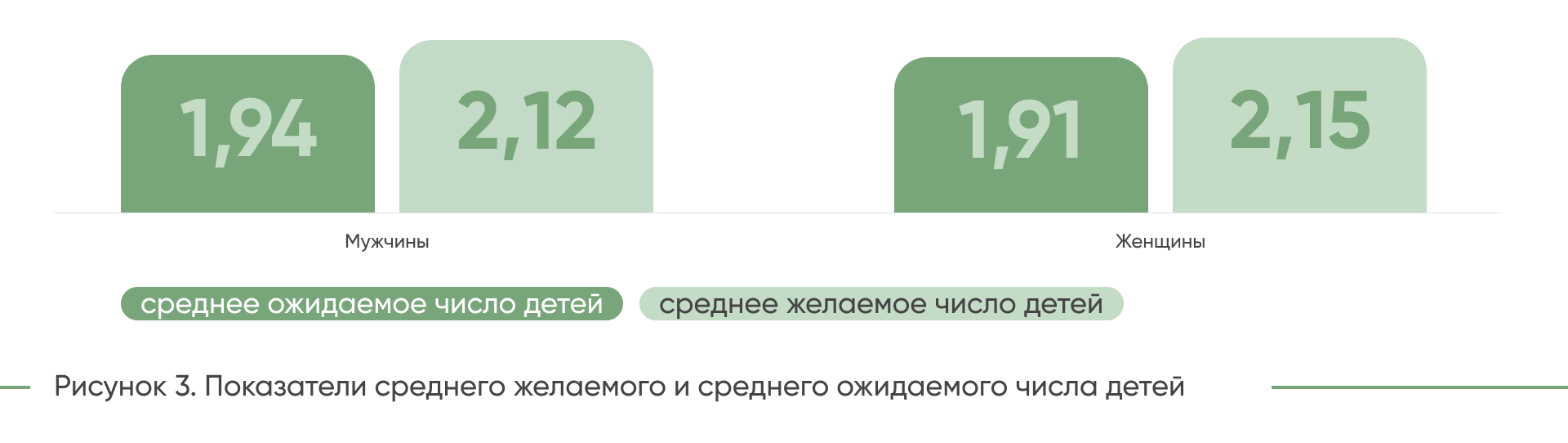

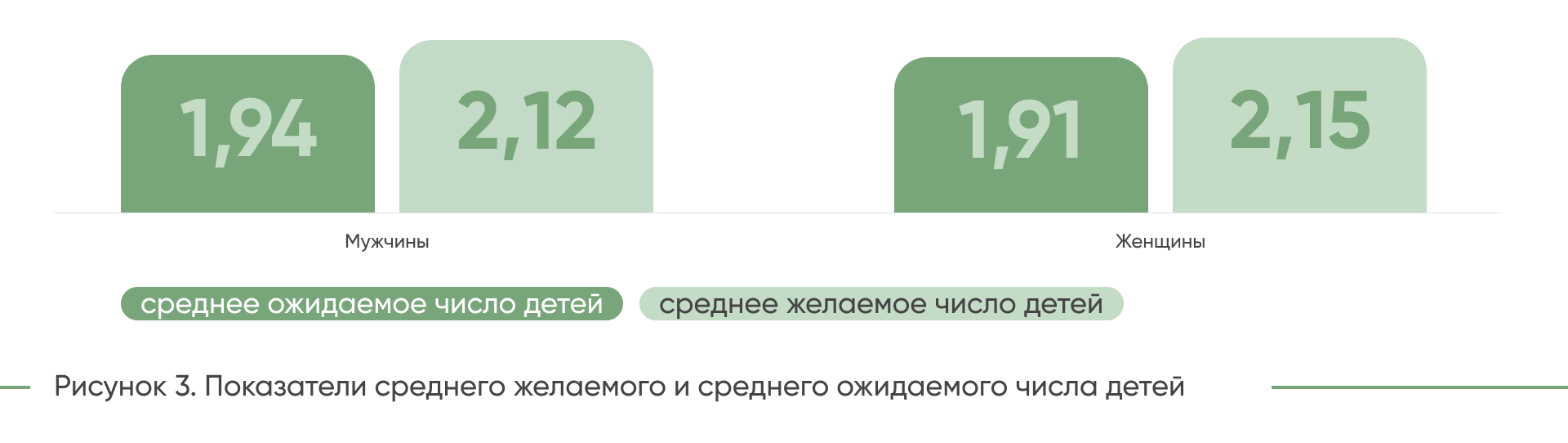

Репродуктивные установки российского студенчества

характеризуются в среднем ориентиром на двухдетную семью (Рисунки 1—3). Показатели

среднего желаемого числа детей составляют 1,94 ребёнка для мужчин и 1,91 — для

женщин. При этом 19,7 % мужчин и 16,6 % женщин хотели бы иметь троих и более

детей.

Однако при сопоставлении репродуктивных намерений с

необходимыми условиями для их реализации показатели увеличиваются до 2,12 ребёнка

для мужчин и 2,15 ребёнка для женщин. Увеличивается и доля респондентов,

ориентированных на многодетность: до 26,8 % среди мужчин и 25,6 % — среди

женщин.

Показатели среднего ожидаемого и среднего желаемого числа

детей отличаются для состоящих и не состоящих в браке студентов: среднее

желаемое число составляет для состоящих в браке 2,31 ребёнка, для не состоящих

в браке — 2,11 ребёнка, показатель среднего ожидаемого числа составляет 2,05

ребёнка и 1,89 ребёнка соответственно.

Опыт родительской семьи и семейная стратегия студентов

Опрос показал, что у 48,5 % студентов есть идеал

взаимоотношений в семье (36,3 % мужчин и 54,3 % женщин). При этом у 35,6 % из

них идеал взаимоотношений сформировался на основе опыта их родителей. Для 16,4

% сыграл роль пример семей родственников или близких знакомых, 17,2 % — сюжеты

кино или художественной литературы.

Признание родительской семьи в качестве идеала не влияет на

раннее вступление в брак. Величины частоты браков среди студентов, для которых

родительская семья или выступает идеалом семейных взаимоотношений, или нет, не

имеют статистически значимых различий. Нет различий и в распределениях их

ответов на вопрос о том, на какой срок стоит отложить вступление в брак после

окончания вуза. Видимо, раннее вступление в брак отнюдь не является, по мнению

студентов, характеристикой идеальных семейных взаимоотношений.

Однако отношение к родительской семье как идеалу

взаимоотношений в семье в определённой степени оказывает влияние на значимость

такой ценности в жизни, как «жить в зарегистрированном браке с супругом(ой),

своей семьёй»: средний балл по 5-балльной шкале этой ценности для студентов,

позитивно воспринимающих опыт родительской семьи, составляет 3,98 балла, у

имеющих противоположное мнение — 3,60 балла.

Важно отметить, что те студенты, которые предполагают

ориентироваться на модель родительской семьи при создании своей, чаще считают,

что условием заключения брака должно быть одобрение родителей.

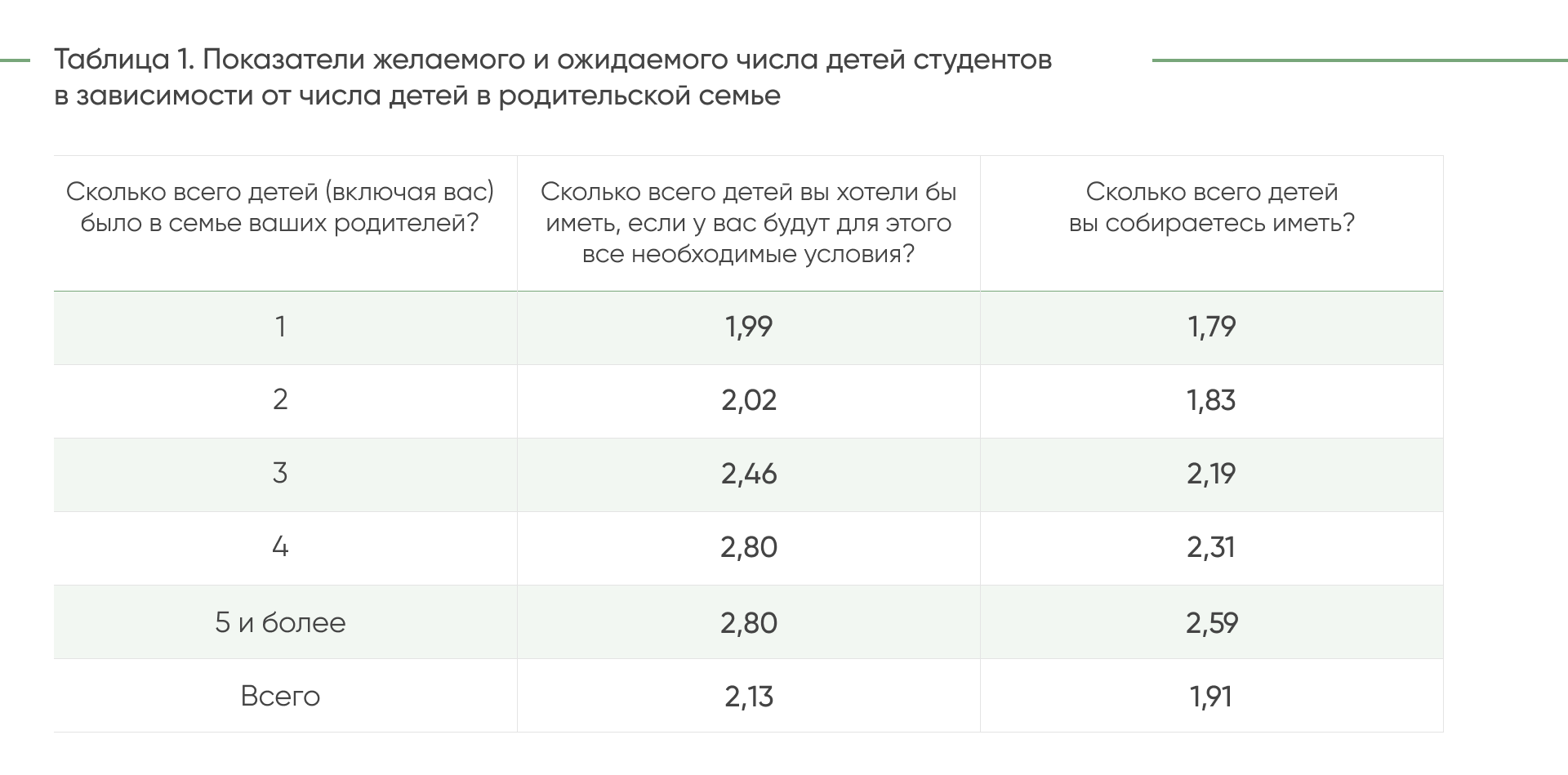

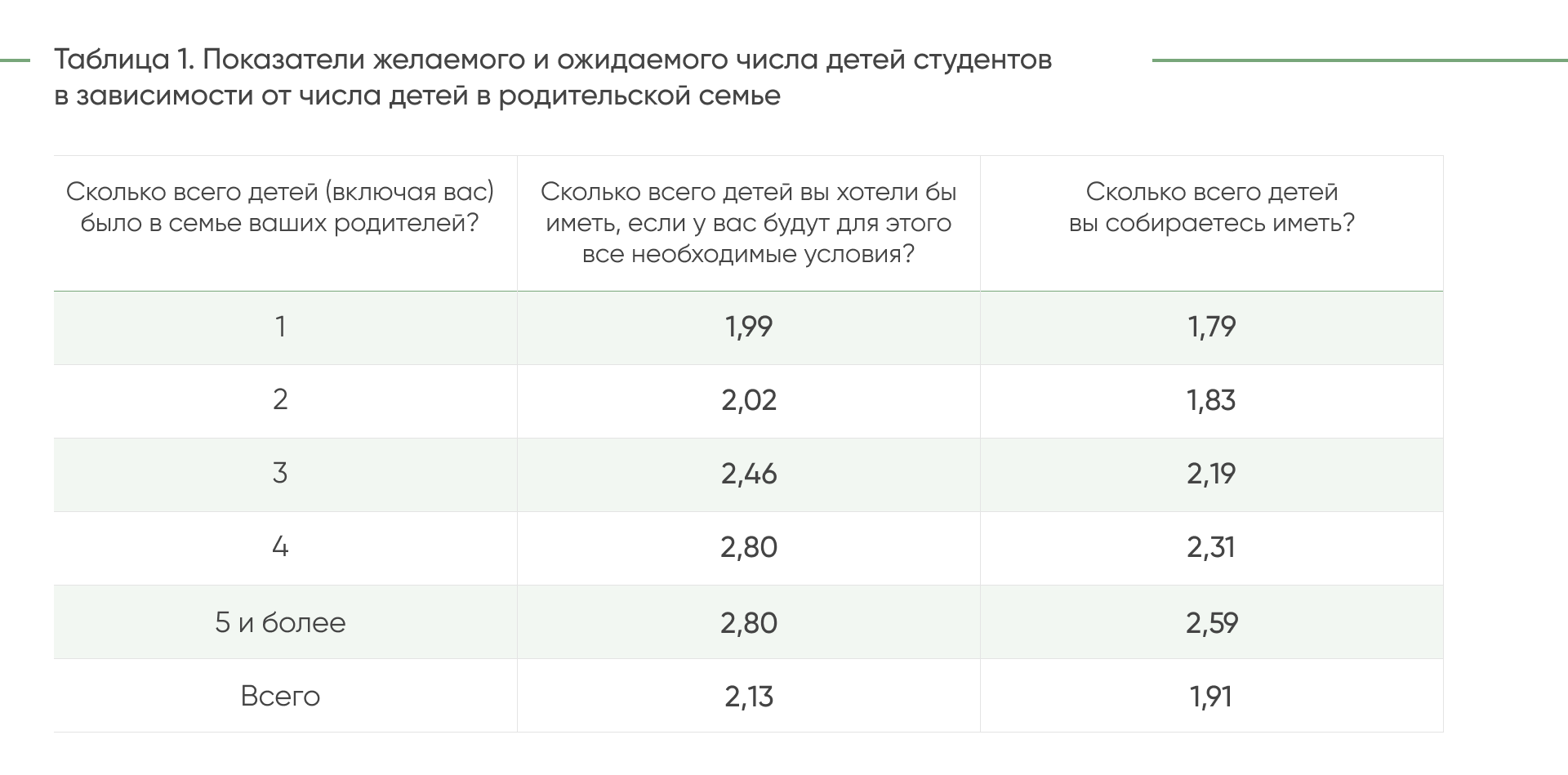

Анализ данных социологического опроса показал, что

репродуктивные установки респондентов зависят от числа детей в родительской

семье (Таблица 1).

Как видно из представленных данных, с увеличением числа

детей в родительской семье увеличиваются и показатели среднего желаемого и

среднего ожидаемого числа детей: от 1,99 до 2,80 ребёнка и от 1,79 до 2,59 ребёнка

соответственно. Респонденты, выросшие в однодетной семье, чаще имеют

репродуктивные установки, ограниченные одним — двумя детьми, не склонны к многодетности и

в большей степени намерены отложить рождение ребёнка.

Условия реализации репродуктивных установок

Отвечая на вопрос «Хотели бы вы, чтобы у вас родился ребёнок,

пока вы учитесь в вузе?», лишь 3,1 % респондентов выбрали ответ «да» (2,5 %

мужчин и 3,5 % женщин). 2,5 % конкретизируют условия рождения ребёнка: в

случае, если «выйду замуж (женюсь)» (0,7 % мужчин и 3,3 % женщин). Подавляющая

часть опрошенных дали категоричный ответ «нет» — 72,6 % (69,6 % мужчин и 74,1 %

женщин). Остальные затруднились с ответом. Доля тех, кто хотел бы, чтобы у них

появился ребёнок во время учёбы, увеличивается с возрастом: от 1,4 % в 17—18

лет до 14,8 % в возрасте 25 лет и старше (это учащиеся старших курсов, прежде

всего специалитета и магистратуры).

На реализацию рождений в студенческих семьях в период

получения родителями профессионального образования влияют следующие причины

(вариант ответа «влияет очень существенно» на вопрос «В какой мере рождение ребёнка

во время обучения в вузе связано со следующими причинами…»): «лучше родить в

более молодом возрасте, это во многом определит дальнейшую жизнь» — 59,5 %,

«очень люблю детей» — 55,4 %, «чем дальше откладывать рождение ребёнка, тем

менее вероятно его появление» — 41,9 %, «дети — это главное в жизни» — 39,7 %.

Рождение детей лишь менее чем третью студенческой молодёжи воспринимается как

критерий взросления — 30,1 %, не является стимулом для получения льгот (только

19,2 % студентов считают эту причину очень существенной).

Более чем 2/3 студентов не хотели бы рождения ребёнка во

время получения образования. Причины этого в первую очередь — сомнения, что

наличие ребёнка позволит получить хорошее образование. На втором месте

убеждение, что «вообще слишком рано начинать семейную жизнь в студенческие

годы». Последние места в рейтинге у таких причин, как наличие партнёра и

следование общественному мнению («не принято рожать ребёнка в молодом

возрасте»).

Современные студенты большей частью настроены на рождение

детей после завершения образования. Материальные причины занимают значительное

место среди причин откладывания рождения ребёнка: «сначала будет нужно прочно

встать на ноги» — 81,7 %, на втором месте в рейтинге жилищные проблемы — 66,6

%, также супруги считают, что надо сначала «пожить для себя» — 57,8 %.

Отношение к влиянию государственной

социально-демографической политики на реализацию репродуктивных планов

Данные опроса студентов свидетельствуют, что в большей

степени значимыми в контексте влияния на повышение вероятности рождения ребёнка

они считают такие меры, как материальная поддержка (увеличение стипендии,

пособий), помощь в решении жилищных проблем, предоставление льготных кредитов и

расширение масштабов занятости на гибких условиях труда (Таблица 2). Различия в

ответах в зависимости от пола незначительны.

Важно увеличение гибкости в обеспечении сочетания работы, учёбы

и воспитания ребёнка (индивидуальный график обучения, дистанционные форматы

обучения и занятости). На последних местах в рейтинге — помощь в организации

присмотра за ребёнком и помощь в организации семейного отдыха, хотя и они имеют

очень большое значение для трети респондентов.

Оценка значимости мер зависит от состояния в браке и наличия

детей. Студенты, состоящие в браке, придают большое значение реализации мер

социальной политики, направленных на увеличение рождаемости. Так, помощь в

организации присмотра за ребёнком оценивают как имеющую очень большое значение

43,4 % состоящих в браке студентов и 33,0 % — не состоящих; помощь вуза в

трудоустройстве супругов в студенческой семье с возможностью дистанционной

работы — 64,6 и 46,9 % соответственно.

Рождение детей ещё в большей степени обращает внимание

молодых родителей на необходимость формирования среды, позволяющей сочетать

родительские обязанности, профессиональное обучение и материальное обеспечение

семьи. В лидерах — повышение пособий и стипендий для родителей с детьми (более

70 % считают, что эти меры имеют очень большое значение в контексте увеличения

вероятности рождения ребёнка). Кроме того, авторы обращают внимание на

значимость помощи в организации семейного отдыха для студентов с детьми.

Заключение

Результаты авторского исследования показали, что лишь 4,8 %

студентов имеют детей. По данным Всероссийской переписи населения 2020 г., 16,9

% женщин в возрасте до 24 лет имеют детей (Рассчитано по: Итоги Всероссийской

переписи населения 2020 г. Т. 9: Рождаемость. Табл. 1: Женщины, проживающие в

частных домохозяйствах, по возрастным группам и числу рождённых детей по

субъектам Российской Федерации). Маловероятно, что меры политики позволят

уравнять показатели детности студенческой и работающей молодёжи. Однако поддержка

студенческих семей позволит реализовать студентам свои репродуктивные

установки.

Представление о брачной и семейной жизни формируется у молодёжи

достаточно рано, определённую роль играет родительская семья. Признание

родительской семьи в качестве идеала семейных отношений связано с традиционным

подходом к планированию семейной карьеры, желательности и допустимости создания

семьи в студенческие годы.

Важной задачей выступает формирование институциональных

основ становления студенческой семьи как ресурса демографического развития

России.

В части законодательного регулирования целесообразно

установить на федеральном уровне правовой статус студенческой семьи.

Предлагается внести дополнение в статью 2 Федерального закона от 30 декабря

2020 года № 489-ФЗ

«О молодёжной политике в Российской Федерации», включив

следующее определение студенческой семьи: «Студенческая семья — это семья, в

которой оба супруга находятся в возрасте до 25 лет (включительно), состоят в

зарегистрированном браке и являются студентами очной формы обучения

образовательных организаций высшего образования. Для детной (многодетной)

студенческой семьи возраст может быть увеличен до 30 лет (при условии, что один

из супругов является студентом очной формы обучения образовательной организации

высшего образования)».

К материальным мерам следует отнести разработку

дополнительных выплат и пособий молодым студенческим семьям, имеющим детей;

увеличение единовременной компенсационной выплаты женщинам — студенткам дневной

формы обучения, родившим первого ребёнка в возрасте от 19 до 25 лет. Актуальной

задачей выступает создание в кампусах вузов семейных общежитий, детских комнат

для малолетних детей, комнат дневного пребывания на время учёбы, работы молодых

родителей и др.

Для решения проблем, возникающих у студенческой семьи,

целесообразно формировать и развивать доступную инфраструктуру организации

семейного отдыха и туризма, оздоровления членов студенческих семей; поддержать

льготную жилищную ипотеку для членов студенческих семей, строительство

социального жилья и его предоставление в льготную аренду.

Список источников

Амбарова П. А., Зборовский Г. Е. Что ждёт студентов после…

// Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. - 2022.

- № 3. - С. 67—91.

Ананьев Б. Г. К психофизиологии студенческого возраста //

Современные психологические проблемы высшей школы. Вып. 2. - Л.: Изд-во ЛГУ,

1974. - С. 3—15.

Антонов А. И. Социология рождаемости: (теоретические и

методологические проблемы). - М.: Статистика, 1980. - 271 с.

Борисов В. А. Демография и социальная психология. - М.:

Мысль, 1970. - 118 с.

Борисов В. А. Демографическая дезорганизация России:

1897—2007: избранные демографические труды. - М.: NOTA BENE, 2007. - 752 с.

Выготский Л. С. Психология. - М.: Апрель пресс: ЭКСМО-Пресс,

2000. – 1006 с.

Данные Выборочного наблюдения репродуктивных планов

населения в 2022 году // Федеральная служба государственной статистики

(Росстат). - URL: https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/RPN22/index.html

(дата обращения: 20.05.2024).

Демографический ежегодник России, 2023: статистический

сборник / Росстат. - M., 2023. - 258 с. - URL:

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Demogr_ejegod_2023.pdf (дата

обращения: 20.05.2024).

Международный год молодёжи: участие, развитие, мир: доклад

Генерального секретаря. А/36/215. 19.06.1981. - URL:

https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n81/165/85/pdf/

n8116585.pdf?token=07yoxyiCN8iBDm17cH&fe=true (дата обращения: 20.05.2024).

Предположительная численность населения Российской Федерации. Демографический

прогноз. - Росстат, 2023. - URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781 (дата

обращения: 20.05.2024).

Радаев В. В. Миллениалы на фоне предшествующих поколений:

эмпирический анализ // Социологические исследования. - 2018. - № 3. - С. 15—33.

Ростовская Т. К. Студенческая семья как ключевое направление

национального проекта «Семья» // Ректор вуза. - 2024. - № 6. - С. 12—17.

Ростовская Т. К., Васильева Е. Н., Князькова Е. А.,

Калачикова О. Н., Смирнова И. Н., Кучмаева О. В., Малыгин А. А., Рычихина Н.

С., Шабунова А. А. Студенческая семья в России: барьеры и возможности

благополучия / Ин-т демограф. исслед. ФНИСЦ РАН. - Иваново: Иван. гос. ун-т,

2024. - 448 с.

Ростовская Т. К., Кучмаева О. В., Золотарева О. А.

Студенческая семья в России: детерминанты вступления в брак // Вестник

Российского университета дружбы народов. Сер.: Социология. - 2023. - Т. 23, №

1. - С. 40—60.

Синельников А. Б. Социально-демографическая дифференциация

рождаемости в России // Социологические исследования. - 2023. - № 12. - С. 95—107.

Словарь русского языка: в 4 т. / под ред. А. П. Евгеньевой. -

М.: Полиграфресурсы, 1999. - URL:

http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/16/ma333007.htm?cmd=0&istext=1 (дата

обращения: 20.05.2024).

Ядова М. А. Траектории молодежи в XXI веке: риски и возможности

// Социологические исследования. - 2022. - № 2. - С. 83—93.

Coale A.

J., Watkins S. C. The Decline of Fertility in Europe. - Princeton (NJ):

Princeton University Press, 1986. - 498 p.

Lesthaeghe

R. The unfolding story of the second demographic transition // Population and

Development Review. - 2010. - Vol. 36, № 2. - P. 211—251.

Van de Kaa

D. Europe’s second demographic transition // Population Bulletin. - 1987. - Vol.

42, № 1. - P. 1—59.

Оригинал публикации: Ростовская Т. К., Кучмаева О.

В., Соловьева Н. А., Азарова Е. С. Репродуктивный потенциал молодой семьи:

анализ социологического исследования // Женщина в российском обществе. - 2024. -

№ 4. - С. 35—50.