На фото многодетная семья Николаевых (Москва) / источник: пресс-служба Правительства Москвы

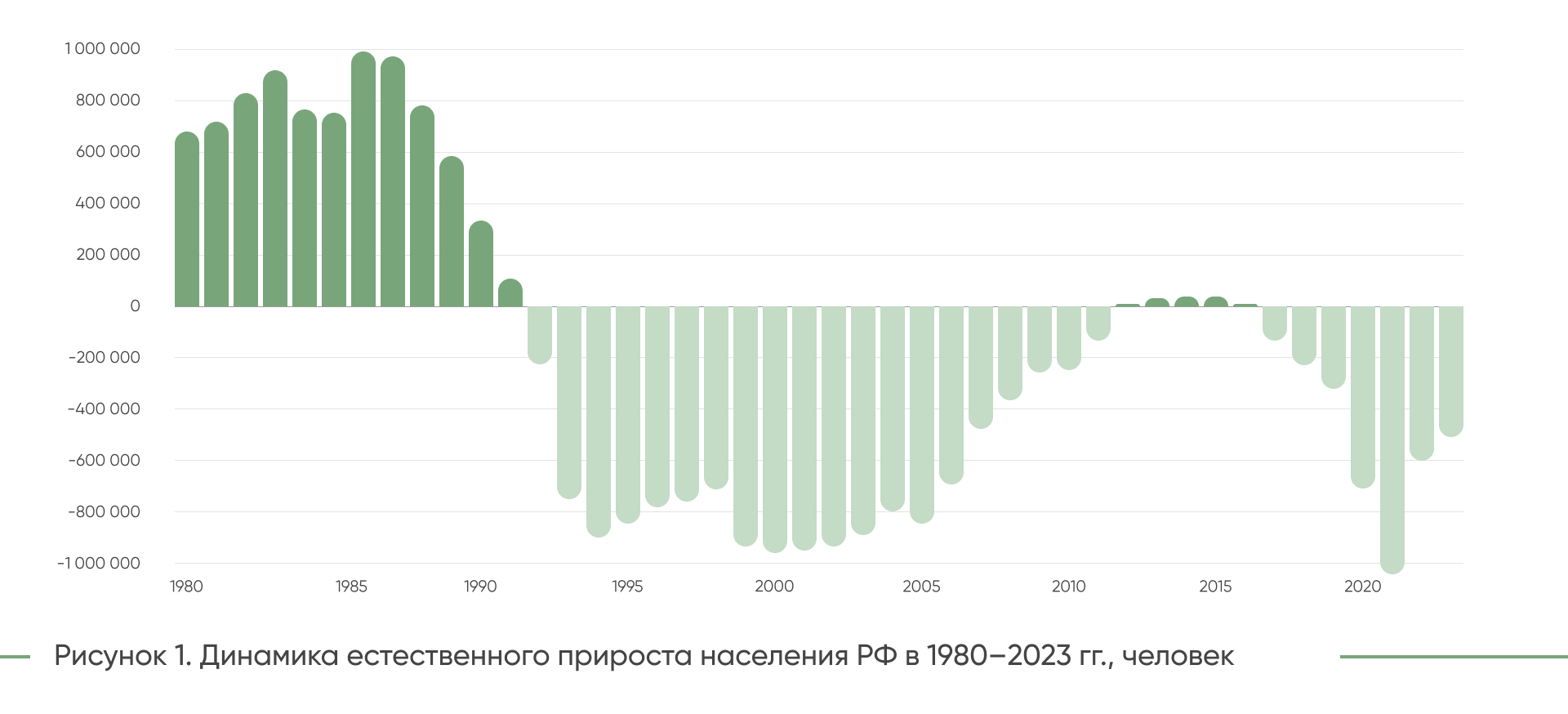

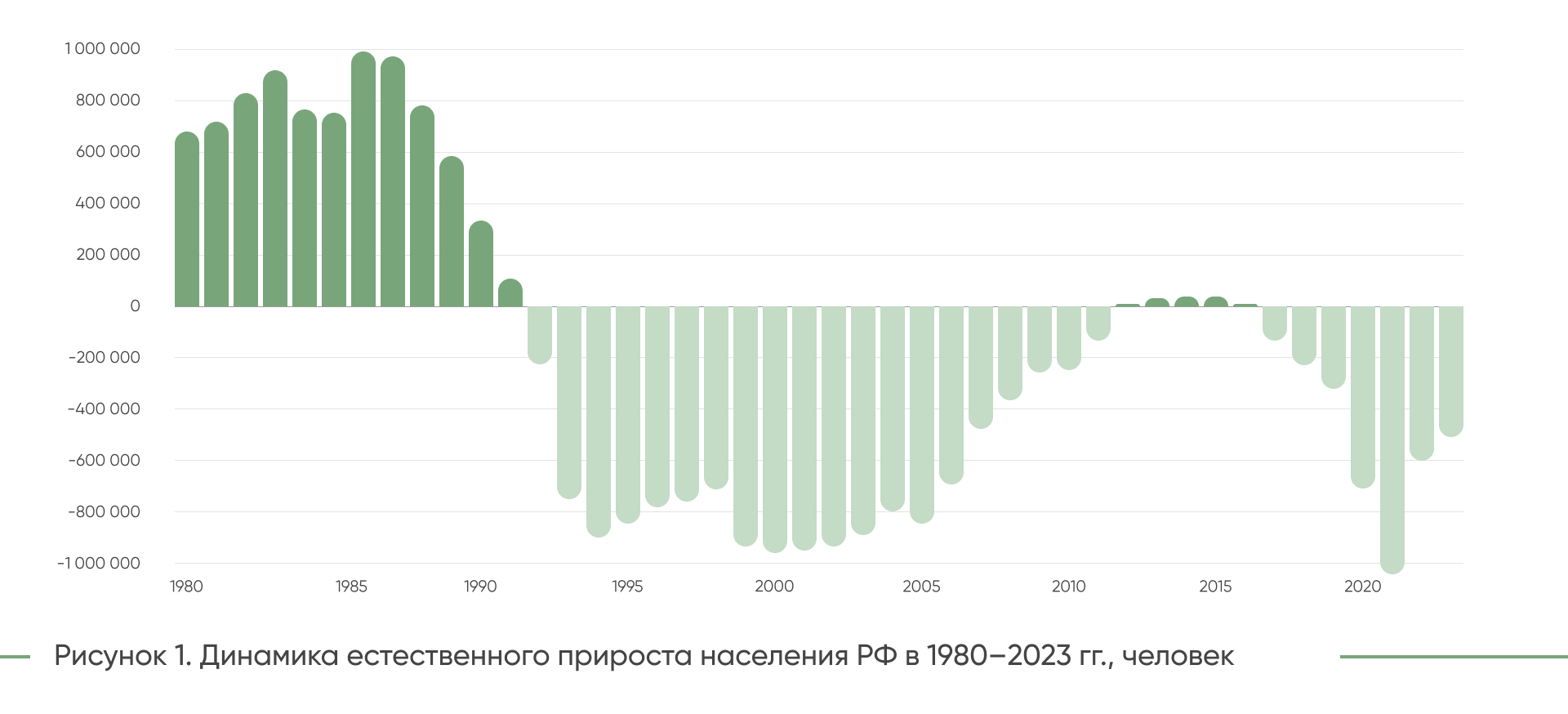

Важнейшей проблемой России, определяющей её будущее,

является депопуляция – устойчивое превышение числа смертей над рождениями

вследствие суженного воспроизводства населения, когда последующие поколения

численно меньше предыдущих [1]. Российская Федерация почти всё время с самого

своего образования находится в состоянии депопуляции, то есть вымирания (Рисунок

1).

Ведущую роль в депопуляции в современной России играет

низкая рождаемость в течение многих десятилетий. С середины 1960-х годов, то

есть на протяжении уже почти 60 лет, она не обеспечивает замещение родительских

поколений детьми. Так как суммарный коэффициент рождаемости почти всё это время

находился ниже уровня простого воспроизводства населения–2,15 (Рисунок 2). С

тех пор только однажды, в короткий период 1987–1988 годов, на фоне

демографического подъёма в позднем СССР, инициированного пронаталистской

политикой с 1981 г. [2] и антиалкогольной кампанией с 1985 г. [3], удалось

достигнуть порогового значения интенсивности рождаемости.

Недостаточная рождаемость, приводящая к вымиранию, старению

и изменению этнического состава населения, – ключевая проблема не только

демографической [4], но и национальной безопасности России, весьма значительно

ослабляющая её позиции в мире, особенно в условиях роста глобальной

турбулентности и обострения геополитической ситуации.

Важнейшей непосредственной причиной общей тенденции снижения

рождаемости было широкое распространение абортов, на протяжении многих лет

сильнейшим образом сокращавших числа родившихся.

Проблема абортов в нашей стране имеет давнюю историю. До

революции они были запрещены и карались законом. При этом рождаемость в

Российской империи была на очень высоком уровне.

Вопрос о легализации прерывания беременности активно

обсуждался в 1913 г. на последнем предвоенном ХII съезде Общества русских

врачей в память Н. И. Пирогова. Большинство его участников высказалось за

отмену запрещения аборта. В резолюции съезда говорилось, что уголовное

преследование женщины за искусственный аборт никогда не должно иметь места и

врачи, производящие аборт по её просьбе и настоянию, должны быть освобождены от

уголовной ответственности [5].

Через несколько дней в газете «Правда» за 16 июня 1913 г.

появилась статья В. И. Ленина «Рабочий класс и неомальтузианство», в которой он

поддержал требование «безусловной отмены всех законов, преследующих аборт, или

за распространение медицинских сочинений о предохранительных мерах и т. п.». В.

И. Ленин видел в этом охрану «азбучных демократических прав гражданина и

гражданки» [6, с. 257].

Послереволюционная Советская Россия более ста лет назад

стала первым в мире государством, узаконившим искусственное прерывание

беременности по желанию женщины в 1920 г. Постановлением «Об охране здоровья женщин»

аборты разрешались бесплатно, но только произведённые врачом в обстановке

советских больниц [7].

Источник здесь и далее: построено авторами по данным

Росстата.

Сразу после отмены запретов число прерванных беременностей

стало быстро расти, прежде всего в городах. Например, в Ленинграде в 1928 г.

количество абортов в 1,4 раза превысило количество родов. Число абортов в нём

всего за период 1926–1928 гг. увеличилось в 2,5 раза при сокращении числа

родившихся. Особенно широко прерывания беременности практиковались в Москве,

где в 1934 г. на одно рождение приходилось три аборта [8, с. 27].

Так как дальнейшее распространение абортов грозило ещё

большим снижением рождаемости, в 1936 г. было принято постановление «О

запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении

государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, детских

яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за неплатёж алиментов и о

некоторых изменениях в законодательстве о разводах» [9]. Прервать беременность

стало возможным только по медицинским показаниям и только в условиях больниц и

родильных домов. Одновременно с запрещением абортов этим постановлением

предусматривались меры по улучшению положения семей с детьми, в том числе

выплаты государственных пособий многодетным матерям.

Особенно заметную роль в росте рождаемости запрет 1936 г.

сыграл в городах. Так, например, в Москве число родившихся в 1935 г. составляло

около 70 тысяч человек, в 1936 – 71 тысяча, а в 1937 г.–136 тысяч, то есть

почти в два раза больше. В Ленинграде число родившихся увеличилось на 69 % по

сравнению с 1936 г., в Минске и Баку – на 39 % и т. д. Таким образом, произошёл

кратковременный рост рождаемости в предвоенный период [8, с. 29].

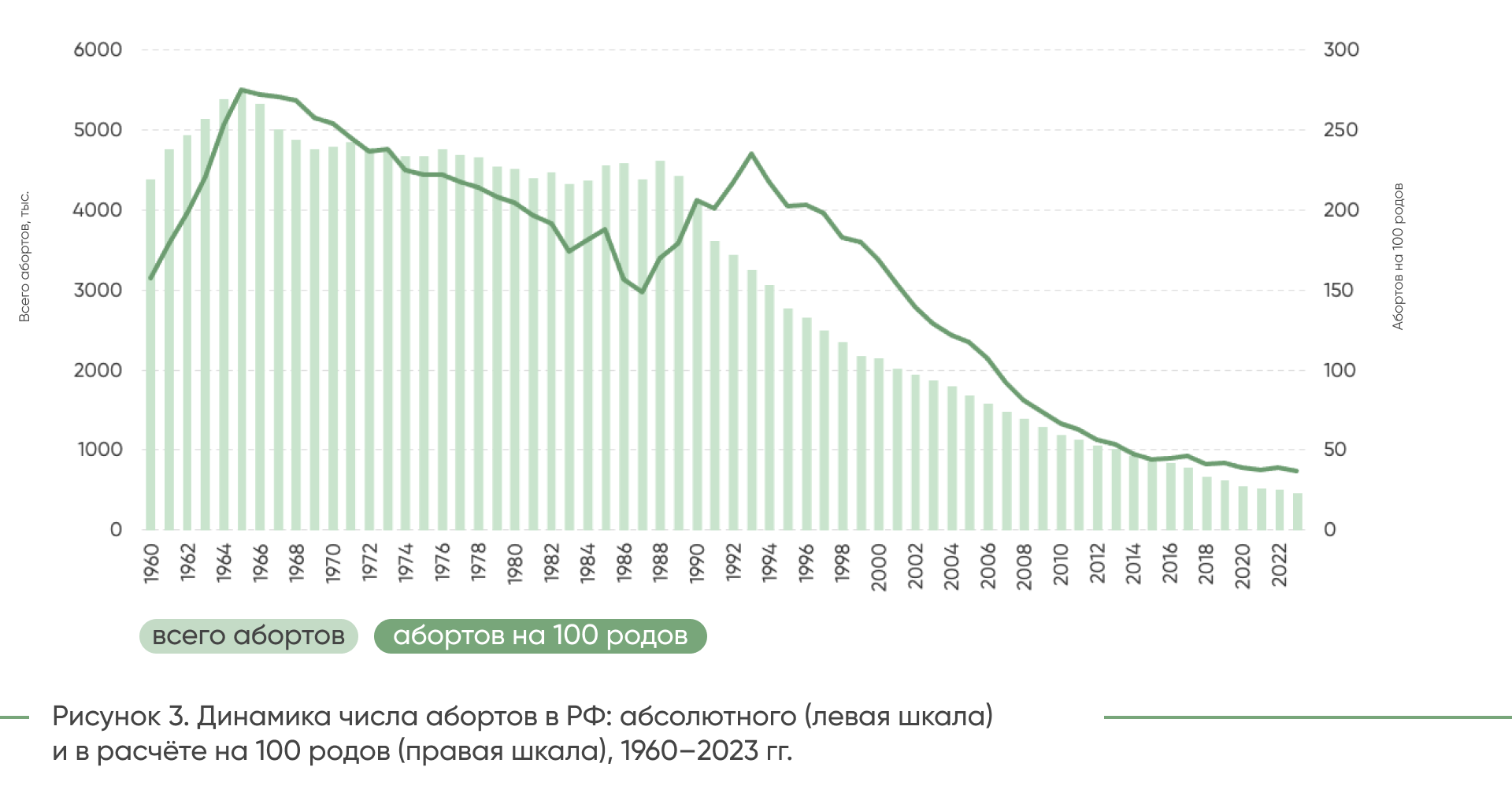

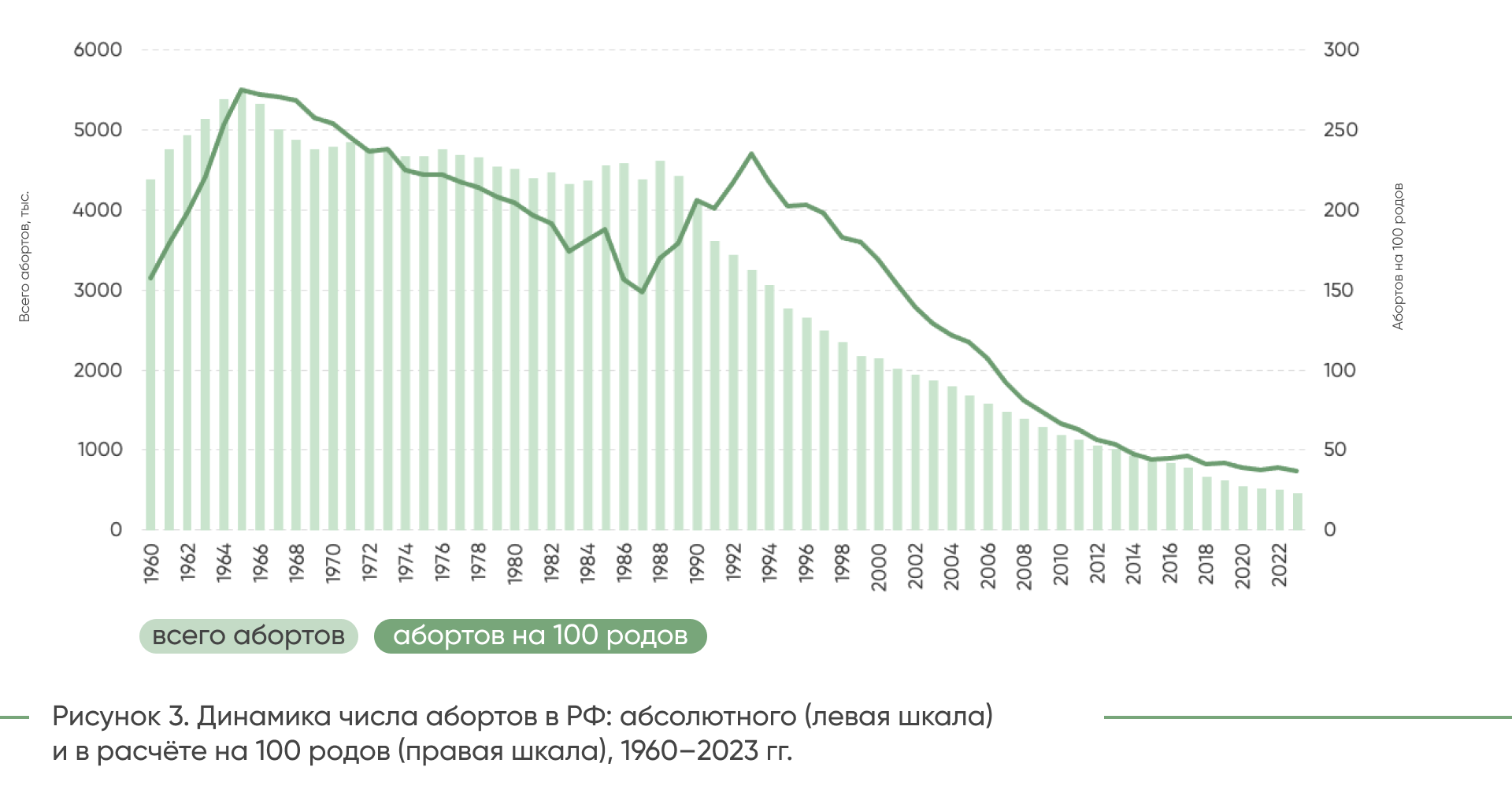

В послевоенное время, в 1955 г., была осуществлена повторная

легализация абортов указом «Об отмене запрещения абортов» [10]. В нём

отмечалось, что «снижение числа абортов может быть впредь обеспечено путём

дальнейшего расширения государственных мер поощрения материнства, а также мер воспитательного

и разъяснительного характера». Однако в реальности последствиями указа стал

стремительный рост количества прерванных беременностей до рекордных значений 5,5

млн и 275 абортов на 100 родов в 1965 г. (Рисунок 3).

Очень важно отметить, что быстрое увеличение количества

искусственно прерванных беременностей в начале 1960-х годов сопровождалось

снижением интенсивности рождаемости. При этом зафиксированный рекорд по абортам

1965 г. по времени в точности совпал с падением суммарного коэффициента

рождаемости ниже порогового уровня простого воспроизводства населения. Таким

образом, произошёл переход от расширенного к суженному воспроизводству

населения и к латентной фазе депопуляции, с неизбежностью приводящей к

вымиранию в будущем (Рисунок 2).

Ежегодное число абортов не опускалось ниже уровня четырёх миллионов

с 1960 до 1990 г. включительно, а в 1963–1967 гг. превышало пять миллионов.

Только с 2007 г. их количество стало меньше числа родов. А до этого в течение

нескольких десятилетий большая часть беременностей заканчивалась прерыванием. В

результате ежедневно уничтожались многие тысячи наших потенциальных сограждан.

Например, за период 1960–1990 гг. каждый день в среднем совершалось не менее 11

тыс. абортов.

В современной России процедура искусственного прерывания

беременности является абсолютно легальной и, более того, входит в систему

обязательного медицинского страхования. Сделать аборт бесплатно по желанию

любой гражданки можно до 12-недельного срока беременности; при сроке 12–22

недели – по социальным показаниям, к которым в настоящее время относится только

наступление беременности в результате изнасилования; при наличии медицинских

показаний – на любом сроке [11].

Российское законодательство в сфере абортов было одним из

наиболее либеральных в мире, и практика искусственного прерывания беременности

имела весьма широкое распространение. Другие страны начали осуществлять полную

легализацию абортов гораздо позднее [12]. Первыми в Европе соответствующие

законы приняли социалистические страны: в 1956 г.– Болгария, Венгрия, Польша и

Румыния; в 1957 г.– Чехословакия и Югославия.

В странах Западной Европы проделали то же самое позже: в

1967 г.– в Великобритании; в 1973 г.– в Дании; в 1975 г.– во Франции и Австрии;

в 1976 г.– в ФРГ.

В Южной Европе аборты стали легальными: в 1978 г.– в Италии;

в 2007 г.– в Португалии. А в США аборты по всей стране были легализованы только

в 1973 г.

В постсоветской России число зарегистрированных абортов

постоянно уменьшалось (Рисунок 3). За период 1992–2023 гг. оно сократилось в

7,3 раза, а в расчёте на 100 родов – в 5,9 раза. Следует, однако, отметить, что

данные Росстата по абортам предоставлялись без полного учёта операций по

прерыванию беременности, которые имели место в частных клиниках, а также

медикаментозных безоперационных абортов на ранних сроках, что может существенно

занижать реальное число произведённых абортов.

Снижение числа абортов связано с сокращением общего числа

беременностей, в том числе по причинам увеличения доступности разнообразных

средств контрацепции, уменьшения численности (Рисунок 4) и старения женщин

репродуктивного возраста [13], а также общего снижения фертильности как женщин,

так и мужчин.

Так, распространённость женского бесплодия в России выросла

за период 2011–2021 гг. на треть, мужского – почти в два раза [14]. В ряде

публикаций указывается, что частота бесплодия в семейных парах колеблется от 17

до 24 % в различных регионах Российской Федерации [15].

Несмотря на сильное как абсолютное, так и относительное

сокращение числа прерываний беременности в несколько раз, оно продолжает

оставаться очень большим, значительно снижая рождаемость, хотя теперь, по данным

статистики, на два рождения приходится менее одного аборта. А всего только за

постсоветский период 1992–2023 гг. в России было официально зарегистрировано

свыше 50 миллионов абортов. Для сравнения: такое количество потенциальных

жизней составляет более трети численности современного населения РФ.

Примечание: с 2015 г.– с учётом населения Республики Крым и г.

Севастополя.

При этом аборты не только существенно понижают текущую, но и

негативно влияют на будущую рождаемость. Массовое распространение

искусственного прерывания беременности как способа планирования семьи приводит

к увеличению заболеваемости репродуктивной системы у женщин, в том числе к

росту бесплодия и проблемам с вынашиванием и рождением детей, ослабляет

здоровье будущих матерей и их новорождённых детей [16].

Всё это показывает, какую огромную роль играют аборты в

долговременном снижении рождаемости и депопуляции в нашей стране,

систематически в течение многих лет подрывая её демографический потенциал. Демографический

ущерб от абортов в XX веке в России в разы превышает её потери от всех войн

вместе взятых [5; 12, с. 178].

Таким образом, аборты на протяжении многих десятилетий

оказывают сильнейшее негативное воздействие на воспроизводство населения, на

демографическое состояние и будущее страны и представляют огромную угрозу её

демографической и национальной безопасности.

Список литературы

1. Народонаселение. Энциклопедический словарь / гл. ред. Г.

Г. Меликьян. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1994. — 640 с.

2. Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР от 22 января 1981 г.

№ 235 «О мерах по усилению государственной помощи семьям, имеющим детей». Ссылка

3. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1985 г.№

2458-XI «Об усилении борьбы с пьянством». Ссылка

4. Соболева С. В., Чудаева О. В. Демографическая

безопасность России и её регионов: факторы, проблемы, индикаторы // Регион:

экономика и социология. — 2008. — № 3. — С. 147–167.

5. Белобородов И. И. Аборты в России: история, последствия,

альтернативы. Ссылка

6. Ленин В. И. Рабочий класс и неомальтузианство/ Ленин В.

И. // Полное собрание сочинений. — 5-е изд. — М.: Политиздат, 1973. — Т. 23.

Март-сентябрь 1913. — С. 255-257. Ссылка

7. Постановление Народного комиссариата здравоохранения

РСФСР и Народного комиссариата юстиции РСФСР от 18 ноября 1920 года «Об охране

здоровья женщин». Ссылка

8. Урланис Б.Ц. Рождаемость и продолжительность жизни в

СССР. — М.: Госстатиздат ЦСУ СССР, 1963. — 138 с. Ссылка

9. Постановление Центрального исполнительного комитета СССР,

Совета народных комиссаров СССР от 27 июня 1936 года «О запрещении абортов,

увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи

многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов,

усилении уголовного наказания за неплатёж алиментов и о некоторых изменениях в

законодательстве о разводах». Ссылка

10. Указ Президиума Верховного Cовета СССР от 23 ноября 1955

г. «Об отмене запрещения абортов». Ссылка

11.Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изменениями и

дополнениями). Статья 56. Искусственное прерывание беременности. Ссылка

12. Белобородов И. И. Роль и последствия абортов в контексте

демографической деградации // Проблемы национальной стратегии. – 2016. – № 3. –

С.173–198. Ссылка

13. Соболева С. В., Смирнова Н. Е., Чудаева О. В.

Особенности изменений численности и возрастной структуры репродуктивных

контингентов женщин в России в условиях депопуляции // Регион: экономика и

социология. – 2023. – № 1. – С. 138–169.

14. Бескаравайная Т. Суммарные потери в рождаемости из-за бесплодия

в России оценили в 17–21%. Ссылка

15. Суханов А. А., Дикке Г. Б., Кукарская И. И.

Эпидемиология женского бесплодия и опыт восстановления репродуктивной функции у

пациенток с хроническим эндометритом в Тюменском регионе // Проблемы

репродукции. — 2023. — Т. 29. — № 3. — С. 98–107.

16. Григорьев Ю. А., Соболева С. В. Современное состояние

репродуктивного здоровья населения Сибири как фактор сокращения рождаемости в

регионе // Регион: экономика и социология. — 2013. — № 2. — С. 215–236.

Оригинал публикации: Чудаева О. В., Смирнова Н. Е. «Аборты как угроза

национальной безопасности России». Статья в сборнике трудов всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Проблемы национальной безопасности России: уроки истории и вызовы

современности. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Сочи

(Адлер), 28 марта – 01 2025 года». – Краснодар: Перспективы образования, 2025.

– С. 549-555.