Фото: сайт pravmir.ru

Введение: демография как элемент национальной безопасности

В условиях стремительно меняющегося мира демографические

процессы являются одним из ключевых факторов, определяющих будущее для всех

стран. При этом глобальные тренды развития социальных систем в настоящее время

характеризуются снижением рождаемости, старением населения, усилением

миграционных потоков и дисбалансами в возрастной и трудовой структурах. Все эти

процессы формируют вызовы, которые затрагивают экономику, безопасность,

здравоохранение, рынок труда, образование и т. д.

В то же время государства, стремящиеся к заметной роли в

глобальной хозяйственной системе и лидерству в сфере высоких технологий, должны

проводить всестороннюю оценку своего человеческого капитала, не ограничиваясь

простым подсчётом численности населения. Важно знать ещё и возрастной состав,

долю трудоспособного населения, уровни рождаемости и смертности, соотношение

мигрантов к коренному населению, долю городского населения, уровень грамотности

и другие показатели, в своей совокупности определяющие демографический потенциал

страны, который является основой для дальнейшего развития.

В связи с этим в текущем исследовании мы будем оперировать

понятием «демографический потенциал», т. е. обобщённым интегральным

индикатором, с одной стороны, отражающим способность населения стран

воспроизводиться, а с другой стороны, во многом определяющим устойчивое

развитие социально-экономических систем. В отличие от традиционных показателей,

демографический потенциал учитывает не только численность, но и ключевые

структурные характеристики населения. Но самое главное, в процессе

соответствующих расчётов можно будет определить факторы, в наибольшей степени

определяющие этот обобщённый индикатор.

Следует отметить, что термин «демографический потенциал»

часто встречается в литературе, но трактуется по-разному, к примеру, как

способность населения к воспроизводству или как доля трудоспособного населения

(по сути, фактор производства). Заведующий лабораторией ИСЭПН ФНИСЦ РАН

Рыбаковский О.Л. отмечает, что «статей, монографий, кандидатских и докторских

диссертаций, включающих в название термин «демографический потенциал», за

последние 30 лет написано десятки, а отпочковавшихся от демографического

потенциала сходных терминов, таких как воспроизводственный потенциал, трудовой

потенциал и тому подобное, – ещё больше. Сам термин вышел за рамки российской

науки, стал встречаться в белорусской, украинской, польской, французской

научно-практической литературе». При этом он определяет демографический

потенциал как «обобщающий термин, включающий текущие демографические ресурсы

и/или текущие и перспективные возможности и/или дополнительные резервы развития

демографических процессов, протекающих на той или иной территории, а также (в

случае с миграцией населения) и за её пределами, – в миграционно связанных с ней

регионах» [1].

Сотрудники ФНИСЦ РАН Доброхлеб В.Г. и Сигарева Е.П. также

отмечают, что «понятие «демографический потенциал» трактуется в различных

работах отечественных и зарубежных исследователей достаточно вольно» и

определяют это понятие как «совокупность объективных условий, которые

определяются состоянием демографической сферы и позволяют трансформировать

демографические параметры в наиболее благоприятном направлении» [2].

В свою очередь, по мнению сотрудницы ФГБУН ВолНЦ РАН

Короленко А. В., демографический потенциал «представляет собой такие параметры

естественного и миграционного движения населения, его структуры и поведенческих

характеристик, которые способны обеспечить расширенное воспроизводство и

положительную динамику численности конкретной территории» [3].

Как видно, трактовка этого понятия значительно разнится,

поэтому в данном исследовании мы будем фокусироваться не столько на

конкретизации термина, сколько на отборе переменных, которые будут в большей

степени определять демографическую устойчивость.

Таким образом, цель данного исследования заключается в

разработке методологии построения и измерения демографического потенциала

государств на основе различных методов многомерного статистического анализа,

проведённого на глобальной выборке ряда показателей по 193 странам.

Разработанный индекс в первую очередь предназначен для

практического применения в рамках долгосрочного стратегического планирования и

может быть полезен органам государственной власти, аналитическим центрам и

международным организациям, заинтересованным в системной оценке демографической

устойчивости и ресурсов, необходимых для дальнейшего развития страны.

Краткий литературный обзор

Комплексная оценка демографической сферы отдельной страны

или группы государств предполагает переход от анализа отдельных показателей

(численности населения, рождаемости, смертности и т. д.) к построению объёмных

и многогранных индикаторов. Под ними понимаются интегральные индексы,

отражающие различные аспекты развития социальной системы как в текущий момент

времени, так и позволяющие спрогнозировать динамику её дальнейшего развития. На

наш взгляд, такой подход особенно актуален в условиях резких фазовых переходов.

В такие периоды, примерами которых могут быть пандемии, военные конфликты и т.

д., отдельные показатели не фиксируют внутренние структурные дисбалансы.

Отметим, что в научной и прикладной литературе интегральные

индексы довольно давно применяются для оценки сложных и многомерных социальных

процессов. Методология построения таких индексов, как правило, включает в себя:

1) выбор релевантных показателей, 2) их нормализацию, взвешивание,

агрегирование и 3) оценку устойчивости результата. Классическим источником по

данным вопросам считается монография «Handbook on Constructing Composite

Indicators» от OECD и Европейской комиссии, в которой подробно рассматриваются

методологические проблемы и предлагаются способы проверки надёжности

результатов [4].

Одним из самых известных глобальных интегральных показателей

с демографической составляющей является разрабатываемый ООН Индекс

человеческого развития (ИЧР) [5]. Он объединяет в себя три ключевых компонента:

1) ожидаемую продолжительность жизни, 2) уровень образования и 3) ВВП на душу

населения, что позволяет использовать этот индекс в качестве приближённой оценки

общего уровня развития демографической системы той или иной страны. Однако,

несмотря на широкое признание, ИЧР, на наш взгляд, не отражает структуры

изучаемых социальных систем. В частности, он не учитывает миграционные

процессы, возрастно-половую структуру, уровень урбанизации, долю

трудоспособного населения, а потому не может служить полноценным индикатором

демографического развития государства и не позволяет достоверно оценивать

устойчивость социальной сферы. Поэтому применение ИЧР в качестве прокси-показателя

демографического потенциала может привести к упрощённым выводам и, вообще

говоря, игнорирует ключевые составляющие человеческого капитала.

В Фонде ООН в области народонаселения в арабских странах и

регионе MENA был разработан интегральный показатель – Population Development

Composite Index (PDCI), включающий в себя такие составляющие, как здоровье,

мобильность, равенство, управление и устойчивость. Разработанный индикатор

использовался, в частности, для оценки готовности стран этого макрорегиона к

реализации Целей устойчивого развития и показал возможность интеграции

демографических и социальных параметров в единую аналитическую систему [6].

Методология его расчёта включает в себя два этапа: 1) вычисление

стандартизированных индикаторов внутри каждой из пяти перечисленных выше сфер с

использованием арифметического среднего; 2) интеграция рассчитанных субиндексов

через геометрическое среднее, что в свою очередь делает индекс менее

чувствительным к выбросам. Таким образом, этот интегральный показатель

позволяет классифицировать страны по вычисленным целевым значениям (очень

высокое, высокое, среднее, низкое) и отслеживать их динамику как на

национальном, так и на региональном уровнях.

Для стран Западной Африки разработан Demographic Dividend

Monitoring Index (DDMI), направленный на оценку управленческих решений,

связанных с реализацией демографического дивиденда. Индекс состоит из двух

компонент: (1) субиндекса восприятия государственных усилий, отражающего мнение

общественности и экспертов о действиях властей, и (2) субиндекса фактических

результатов, основанного на обработке реальных статистических данных. Такое

сочетание позволяет комплексно оценивать не только текущие статистические

показатели, но и динамику социальной системы. Методология включает в себя пять

этапов: выбор направлений (здоровье, образование, занятость, участие молодёжи,

управление), отбор индикаторов, анализ качества данных, расчёт значений с

учётом весов и визуализация через дашборды. В результате DDMI используется как

инструмент мониторинга и корректировки государственной политики в

демографической сфере [7].

В аналитических центрах Северной Америки композитные индексы

также активно применяются для оценки устойчивого развития общества и качества

жизни. Одним из наиболее известных является Canadian Index of Wellbeing (CIW),

разработанный в Университете Ватерлоо (Канада). Этот интегральный показатель

охватывает восемь сфер: здоровье, образование, жизненные стандарты, участие в

жизни общества, использование времени, гражданская активность, окружающая среда

и досуг с культурой. Перечисленные направления отражают не столько уровень

материального благосостояния граждан, сколько качество их жизни и социальную

интеграцию людей внутри социума. Многие из компонентов CIW опосредованно связаны

с демографией. К примеру, показатели здоровья и образования характеризуют

воспроизводственный и интеллектуальный потенциал общества, а уровень жизни

влияет на миграционное поведение трудоспособного населения. Индекс также

используется на субнациональном уровне, что делает его полезным инструментом

анализа территориальных различий внутри одной страны. Однако CIW не включает

ключевые демографические индикаторы, такие как рождаемость, смертность,

половозрастную структуру, миграционные потоки. И в этой связи, на наш взгляд,

он не может применяться в качестве самостоятельного инструмента демографической

диагностики и требует интеграции с более специализированными подходами [8].

В целом мировой опыт демонстрирует устойчивый интерес к

разработке и применению интегральных демографических индексов как для

глобального, так и для регионального уровней. Эти инструменты позволяют

учитывать многогранную природу демографических процессов, но их эффективность

во многом зависит от корректного выбора показателей, качества исходных данных,

методов нормализации и процедур агрегирования. Особенно критичным является

методология взвешивания факторов, поскольку она влияет на итоговую структуру

индекса и корректность сравнения различных стран.

Несмотря на широкое использование обобщённых индикаторов,

таких как ИЧР или CIW, они фокусируются на ограниченных макроэкономических или

социальных характеристиках и не отражают внутренней структуры демографической

системы. В отличие от них, предлагаемый нами интегральный индекс

демографического потенциала строится на разноплановых показателях, отражающих

воспроизводство и структуру населения, миграционную активность, образовательный

уровень и др. При корректной методологии оценивания такой индекс, на наш

взгляд, позволяет не только количественно оценить демографический потенциал

страны, но и выявить риски его снижения. В дальнейших разделах будет

представлен подход, соответствующий международным методологическим стандартам и

подходящим для глобального межстранового анализа.

Ключевые вызовы демографии XXI века

Современные демографические процессы, по мнению многих

специалистов из профильных организаций, создают серьёзные вызовы для экономики

и рынка труда, а также для устойчивости социальных и политических систем

(Ссылка). В условиях ускоренного старения населения в большинстве развитых

стран, нестабильной миграционной динамики и изменения структуры населения,

государства сталкиваются с необходимостью корректировки стратегий дальнейшего

развития. Наиболее значимыми можно считать четыре главных вызова, рассмотренных

нами ниже.

1. Старение населения и сокращение числа работников

Во многих странах мира увеличивается численность пожилых

граждан, что усиливает нагрузку на пенсионную и медицинскую систему, а также

ограничивает темпы экономического роста. Демографическое старение – неизбежный

итог повышения продолжительности жизни при одновременном снижении рождаемости.

Причём процесс этот характерен для большинства стран.

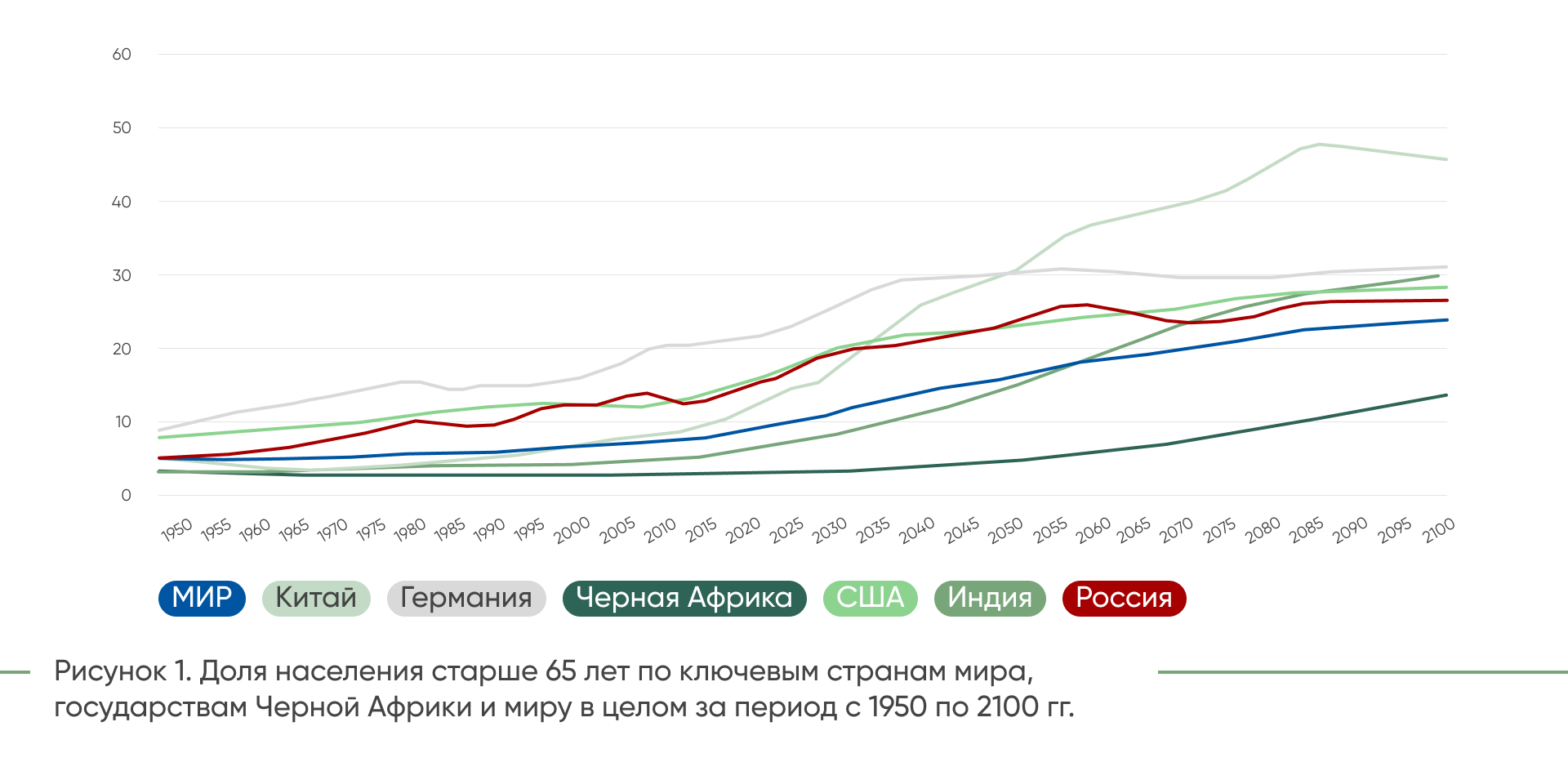

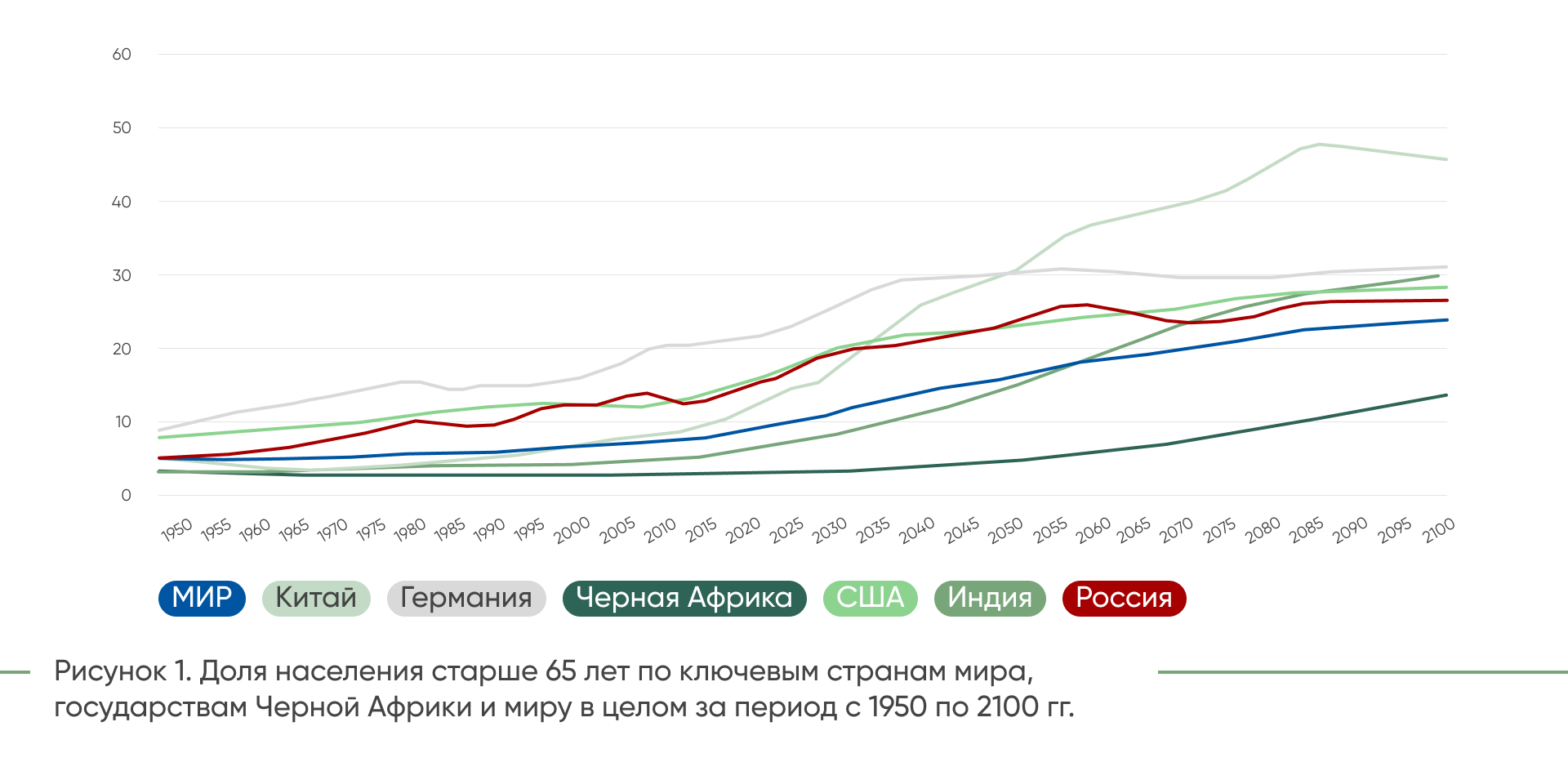

Мировая экономика сталкивается с переходом от

демографического дивиденда к демографическому торможению, поскольку доля

трудоспособного населения сокращается как в развитых странах, так и в

крупнейших развивающихся экономиках (рис. 1). Однако старение населения не

обязательно должно привести к замедлению роста и росту фискального давления,

поскольку этот процесс можно перенастроить в нужном направлении. Так, согласно исследованию

МВФ, улучшение здоровья и когнитивных способностей людей старше 50 лет способно

повысить их участие в экономике, что будет способствовать росту ВВП на 0,4

процентного пункта в год за период 2025–2050 гг. [9]

Данные по 41 стране показывают, что современные 70-летние

люди по когнитивным и физическим показателям сравнимы с 50-летними людьми

двадцатилетней давности. В свою очередь, это может способствовать более

продолжительной трудовой активности, росту занятости и доходов пожилых

работников. Тем не менее при отсутствии политики по такой адаптации замедление

роста мировой экономики составит около 1,1 процентных пункта в год, и три

четверти этого снижения, по оценкам МВФ, будут обусловлены ухудшением

демографической ситуации.

Примечание: Ссылка

Старение населения влияет на экономику следующим образом:

- Сокращает долю трудоспособного населения.

- Меняет стратегию сбережений из-за

увеличения периода жизни на пенсии.

- Перераспределяет ресурсы между

странами с разным темпом старения (имеется в виду миграция рабочей силы).

Страны с самой неблагоприятной демографией (например, Япония

и Китай) по оценкам МВФ столкнутся с наибольшим замедлением роста. В Китае рост

ВВП замедлится на 2,7 процентного пункта по сравнению с 2016–2018 гг. В свою

очередь Индия пострадает меньше – там снижение ожидается на уровне 0,7

процентного пункта в 2025–2050 гг., но после 2050 года экономический рост

существенно замедлится и в этой стране.

Однако грамотная политика способна существенно смягчить

последствия. Если правительства различных стран приложат усилия для улучшения

здоровья пожилого населения, что будет способствовать увеличению периода

активной жизни, а также снизят гендерный разрыв в занятости и адаптируют

условия труда, то по расчётам специалистов МВФ, это может повысить мировой рост

на 0,6 процентного пункта в год и компенсировать до 75% демографического торможения.

Таким образом, при правильных стратегиях старение может стать не тормозом, а

новым источником роста [9].

2. Рост зависимости от внешней миграции

В условиях сокращения естественного прироста населения всё

больше государств используют внешнюю миграцию в качестве механизма

демографической стабилизации и восполнения трудовых ресурсов. Такой подход

может приносить краткосрочные выгоды, поскольку он компенсирует дефицит

работников, поддерживает экономическую активность и способствует смягчению

последствий старения населения.

Однако эффективность миграционной политики зависит не только

от объёма, но и от структуры миграционного потока – его квалификации, возраста

и способности к интеграции. В странах Персидского залива, таких как Катар или

ОАЭ, доля мигрантов достигает 75–88% от общего количества населения, что, с

одной стороны, обеспечивает экономическую активность, но при этом, с другой

стороны, создаёт устойчивую зависимость от внешней рабочей силы. Поэтому такая

модель требует жёсткого контроля – через контрактные схемы, ограничение статуса

мигрантов и мониторинг их занятости.

Различия в уровне образования и квалификации мигрантов

определяют их экономический эффект. Исследования показывают, что

высококвалифицированные специалисты, особенно молодые, приносят фискальную

выгоду, в то время как мигранты с низким уровнем образования чаще оказываются

бременем для бюджета и социальной системы. Например, в Нидерландах мигранты из

развитых стран обеспечивают рост производительности труда, тогда как мигранты

из бедных государств демонстрируют отрицательный фискальный эффект [10]. По

данным Манхэттенского института, в США пожилой мигрант без высшего образования

может обойтись бюджету в $400 тыс. за время его оставшейся жизни на территории

страны прибытия, тогда как высококвалифицированный специалист с научной

степенью приносит чистую выгоду более $1 млн [11]. Это, конечно, усреднённые

оценки, но их направленность показывает, что мигрант мигранту рознь, и в этой

связи относительно недавно принятый в США One Big Beautiful Bill Act (Ссылка)

неслучайно предусматривает резкое увеличение расходов на комплекс мер по борьбе

с нелегальной миграцией. По сути, он предусматривает новые миграционные

фильтры, включающие строительство и технологическое оснащение пограничных

барьеров, расширение центров содержания нелегальных иммигрантов, операции по

задержанию и высылке и т. д. И эта сегрегация направлена на «снятие сливок» со

всего мира с целью стимулирования экономического роста и дальнейшего развития

высоких технологий.

Таким образом, в ответ на растущую зависимость от внешней

рабочей силы всё больше стран переходят к селективной миграционной политике,

ориентированной на привлечение высококвалифицированных специалистов и

исследователей. Одновременно предпринимаются шаги к снижению зависимости от

миграции через автоматизацию и цифровизацию производств. По данным

Международной федерации робототехники, лидерами по уровню роботизации являются

Южная Корея, Сингапур и Китай, где число промышленных роботов на 10 000

работников в разы превышает мировой уровень (162 единицы, Ссылка). Такая

трансформация позволяет компенсировать дефицит рабочей силы без увеличения

миграционного давления, особенно в условиях стареющего населения.

Резюмируя, отметим, что массовое миграционное замещение

может быть временной мерой, но его долгосрочная эффективность требует

продуманного управления, учёта качества миграционного ресурса и модернизации

производственного сектора. В противном случае компенсаторный эффект миграции

будет краткосрочным и экономически неустойчивым [12].

3. Дисбаланс по полу и возрасту

Во многих странах мира наблюдаются перекосы в структуре

населения, которые связаны как с гендерным дисбалансом, так и изменениями в

возрастных группах. Согласно статистическим данным, в отдельных регионах Южной

и Восточной Азии фиксируется избыток мужчин в молодом возрасте, что в

долгосрочной перспективе может привести к снижению брачности и социальной

нестабильности (Ссылка). В других странах, наоборот, наблюдается старение

населения, сопровождающееся сокращением доли молодёжи и граждан, находящихся в

трудоспособном возрасте.

Ещё один дисбаланс связан с временной миграцией (особенно

мужчин), что характерно для стран Персидского залива как реципиентов рабочей

силы, занятой в основном в сфере строительства. Это создаёт ситуацию, когда

трудовой рынок насыщен, но при этом социальная основа общества становится более

зыбкой. Страны с нарушенной половозрастной структурой сталкиваются с

негативными последствиями: снижается рождаемость, возрастает нагрузка на

пенсионную систему и медицинскую инфраструктуру, меняется спрос на образование и

деформируется рынок труда.

4. Дефицит квалифицированных трудовых ресурсов

Даже при большой численности населения некоторые страны

могут сталкиваться с острым дефицитом квалифицированной рабочей силы. Тому есть

несколько причин. Во-первых, в случае снижения уровня жизни может усилиться

отток высококвалифицированных кадров за рубеж, особенно среди молодых

специалистов и научно-технической элиты. Во-вторых, система образования во

многих странах не успевает так быстро адаптироваться к требованиям экономики, ориентированной

на форсированное технологическое развитие. Всё это снижает возможность

обеспечивать рынок квалифицированными кадрами.

Дополнительные риски связаны со снижением престижа ряда

профессий, в основном связанных с тяжёлым трудом, а также с демотивацией

молодёжи к получению сложных специальностей. Кроме того, во многих странах

плохо отлажена система социальных лифтов, в результате чего возникают разрывы

между спросом со стороны реального сектора и предложением со стороны системы

подготовки кадров. В совокупности все эти факторы тормозят модернизацию

экономики, снижают инновационную активность и делают страну менее

конкурентоспособной на глобальных рынках.

Все перечисленные вызовы наглядно показывают, что простой

подсчёт количества населения в стране не позволяет адекватно определять

демографическую устойчивость. В этой связи мы переходим к определению и

расчётам демографического потенциала.

Что такое демографический потенциал: концепция и показатели

Как уже отмечалось, обычно в аналитических материалах,

посвящённых демографии, фигурируют количественные характеристики (численность

населения, уровень рождаемости и т. д.), что в целом не позволяет судить о

структурной устойчивости, воспроизводственном потенциале населения, а также

проводить многогранные межстрановые сопоставления.

В данном исследовании демографический потенциал трактуется

как интегральный показатель, отражающий способность населения страны

обеспечивать устойчивое воспроизводство своей численности при сохранении и

развитии ключевых характеристик человеческого ресурса (трудовые резервы,

уровень образования и др.). Он охватывает также здоровье, возрастную структуру

и мобильность населения.

Важно отличать демографический потенциал от родственных

понятий. В отличие от человеческого капитала, акцент которого смещён в сторону

образовательного и профессионального уровня населения, демографический

потенциал охватывает более широкий спектр – от базовой численности и структуры

до уровня грамотности и способности к устойчивому воспроизводству.

Для его оценки предлагается использовать восемь ключевых

индикаторов, охватывающих базовые измерения демографической устойчивости:

- общая

численность населения – отражает общий демографический ресурс;

- доля

трудоспособного населения – важнейшая часть активного населения, определяющая

производственный потенциал;

- доля

населения до 15 лет – индикатор репродуктивного запаса и будущей рабочей силы;

- суммарный

коэффициент рождаемости – отражает уровень естественного воспроизводства;

- ожидаемая

продолжительность жизни – показатель общего состояния здоровья и благополучия

населения;

- доля

мигрантов в общей численности населения – характеризует открытость и

подвижность демографической системы;

- уровень

грамотности взрослого населения – индикатор интеллектуального капитала и основа

для дальнейшего развития;

- доля

городского населения – отражает степень урбанизации и доступ к инфраструктуре.

Выбор этих показателей обусловлен их значимостью для анализа

устойчивости и развития населения всех государств мира. Они позволяют оценить,

насколько та или иная страна способна не только сохранять численность, но и

обеспечивать качественное воспроизводство – трудовое, интеллектуальное и

социальное.

Методология: оценка демографического потенциала

Перед началом расчётов была проведена проверка на полноту и

корректность исходных данных. Пропущенные значения в отдельных странах (менее

3% выборки) заменялись на медианные значения соответствующей региональной

группы стран. Выбросы, в частности по показателю доли мигрантов, не удалялись,

поскольку отражают специфику стран Персидского залива, однако их влияние было

отдельно проанализировано при интерпретации результатов. Все данные были

предварительно нормализованы.

Для расчёта интегрального показателя были протестированы три

метода агрегации: энтропийного взвешивания, главных компонент и метод

определения весов с помощью межкритериальной корреляции. Рассмотрим их более

подробно.

Метод энтропийного взвешивания (Entropy Weight Method)

Метод энтропии используется для определения весов

показателей без привлечения экспертных суждений, а на основе степени их

вариативности [13]. Он основан на идее, что чем выше разброс значений

показателя по странам, тем больше информации он несёт и тем больший вес должен

получать в сводном индексе.

Этот метод измеряет степень неопределённости (энтропию) в

распределении значений: если все страны имеют похожие значения по какому-то

показателю, он считается менее информативным. А если значения сильно различаются,

то наоборот, показатель считается важным для различения ситуации между

странами.

Важные характеристики метода:

- объективность:

веса рассчитываются автоматически, без субъективного вмешательства;

- чувствительность

к разбросу: метод «видит», какие показатели реально дифференцируют страны;

- простота

применения;

- подходит

для сравнительного анализа.

Алгоритм:

Шаг 1. Нормализация

Проведение нормализации всех переменных xij*, где:

i - номер страны,

j - номер показателя.

Мы переводим значения в диапазон от 0 до 1.

Если показатель положительный (чем больше – тем лучше):

xij* =(xij – «min»

(xj)) / («max» (xj) – «min» (xj))

Если показатель отрицательный (чем меньше – тем лучше):

xij* = 1 – (xij – «min» (xj)) / («max» (xj) – «min» (xj))

Шаг 2. Расчёт вероятностной матрицы

Вычисляем относительную долю значения в столбце:

pij = (xij*) / (∑n (i=1) xij*)

По сути, это «доля» каждой страны в каждом показателе.

Шаг 3. Расчёт энтропии для каждого показателя

ej = – k ∙ ∑n (i=1) pij

∙ ln (pij ),

где k = 1 / ln (n)

Энтропия показывает, насколько равномерны значения – чем

ближе к 1, тем менее различим показатель.

Шаг 4. Расчёт степени различимости (расчёт информативности

показателя)

dj = 1 – ej

Это обратная мера – чем выше dj, тем более «информативен»

показатель.

Шаг 5. Нормализация весов (расчёт веса показателя)

wj = dj / (∑m(j=1) dj

)

Получаем веса всех показателей wj – они показывают вклад

каждого в итоговую оценку.

Шаг 6. Расчёт интегрального индекса

Для каждой страны:

Si = ∑m(j=1) wj

∙ xij*

Метод главных компонент (Principal Component Analysis, PCA)

Метод главных компонент используется для снижения

размерности и построения сводного показателя на основе многомерных данных [14].

Он позволяет найти такое линейное сочетание исходных переменных, которое

объясняет наибольшую дисперсию в данных, т. е. максимально отражает различия

между странами.

В контексте оценки демографического потенциала PCA позволяет

агрегировать множество демографических признаков в одну обобщающую компоненту,

отражающую комплексное положение страны. Метод автоматически рассчитывает вес

каждого показателя в итоговой структуре, исходя из его вклада в общую

вариативность.

Важные характеристики метода:

- каждому

показателю присваивается коэффициент (нагрузка) на первую главную компоненту;

- эти

коэффициенты используются как веса при расчёте интегрального индекса;

- чем

выше вклад переменной в дисперсию – тем выше её вес.

Алгоритм:

Шаг 1. Стандартизация переменных (Z-преобразование):

zij = (xij – ̅хj) / σj

где ̅хj – среднее значение по показателю j, σj –

стандартное отклонение.

Шаг 2. Расчёт первой главной компоненты – линейной

комбинации вида:

PC1 = a1 z1 + a2 z2 + ⋯ + am

zm ,

где

aj – коэффициенты

(нагрузки) переменных

на первую

компоненту.

Шаг 3. Расчёт весов переменных

(используются абсолютные значения, чтобы избежать влияния знака)

wj = |aj| / ∑m(i=1) |aj|

Шаг 4. Расчёт индекса как взвешенной

суммы стандартизированных значений:

Si=∑m(i=1) wj ∙ zij

Метод CRITIC (CRiteria Importance Through

Intercriteria Correlation)

Метод CRITIC предназначен для

определения весов показателей, учитывая два аспекта одновременно:

- разброс

(дисперсию) значений показателя – чем выше, тем показатель информативнее;

- коррелированность

с другими показателями – чем меньше корреляция, тем более уникальную информацию

он несёт.

В отличие от метода энтропии, CRITIC

дополнительно учитывает взаимозависимость признаков, что делает его особенно

полезным, когда переменные частично дублируют друг друга [15].

Алгоритм:

Шаг 1. Нормализация показателей:

xij* = (xij – «min» (xj)) / («max» (xj) – «min» (x_j))

Для обратных показателей:

xij* = 1 – (xij – «min» (xj)) / («max» (xj) – «min» (xj))

Шаг 2. Расчёт стандартных отклонений

для каждого показателя.

Шаг 3. Построение матрицы

корреляций.

Шаг 4. Оценка информационной

ценности показателя Cj:

Cj = σj ∙ ∑m(k=1,k≠j) (1 – rjk) ,

где:

σj – стандартное отклонение

нормализированных значений показателя j;

rjk – коэффициент корреляции Пирсона между показателями j и

k;

j – индекс признака (показателя), для которого мы

рассчитываем вес;

k – индексы остальных признаков, с которыми мы сравниваем

признак j по корреляции.

Если показатель сильно коррелирует с

другими, его уникальность невелика и Cj будет маленьким.

Если показатель не коррелирует с

остальными, он несёт уникальную информацию и Cj будет больше.

Шаг 5. Расчёт весов:

wj = Cj / ∑m(j=1) Cj

Шаг 6. Расчёт интегрального индекса

как взвешенной суммы нормализованных значений:

Si = ∑m(j=1) wj

∙ xij*

Таким образом, каждый из трёх

методов был применён к единой базе данных, включающей 193 страны и восемь

демографических индикаторов. Как уже говорилось, перед расчётами все данные

были предварительно нормализованы, а в случае PCA дополнительно проведена стандартизация.

Сравнение результатов трёх методов

позволило уточнить влияние каждого показателя и определить наиболее устойчивый

способ интегральной оценки.

Результаты: демографический

потенциал стран

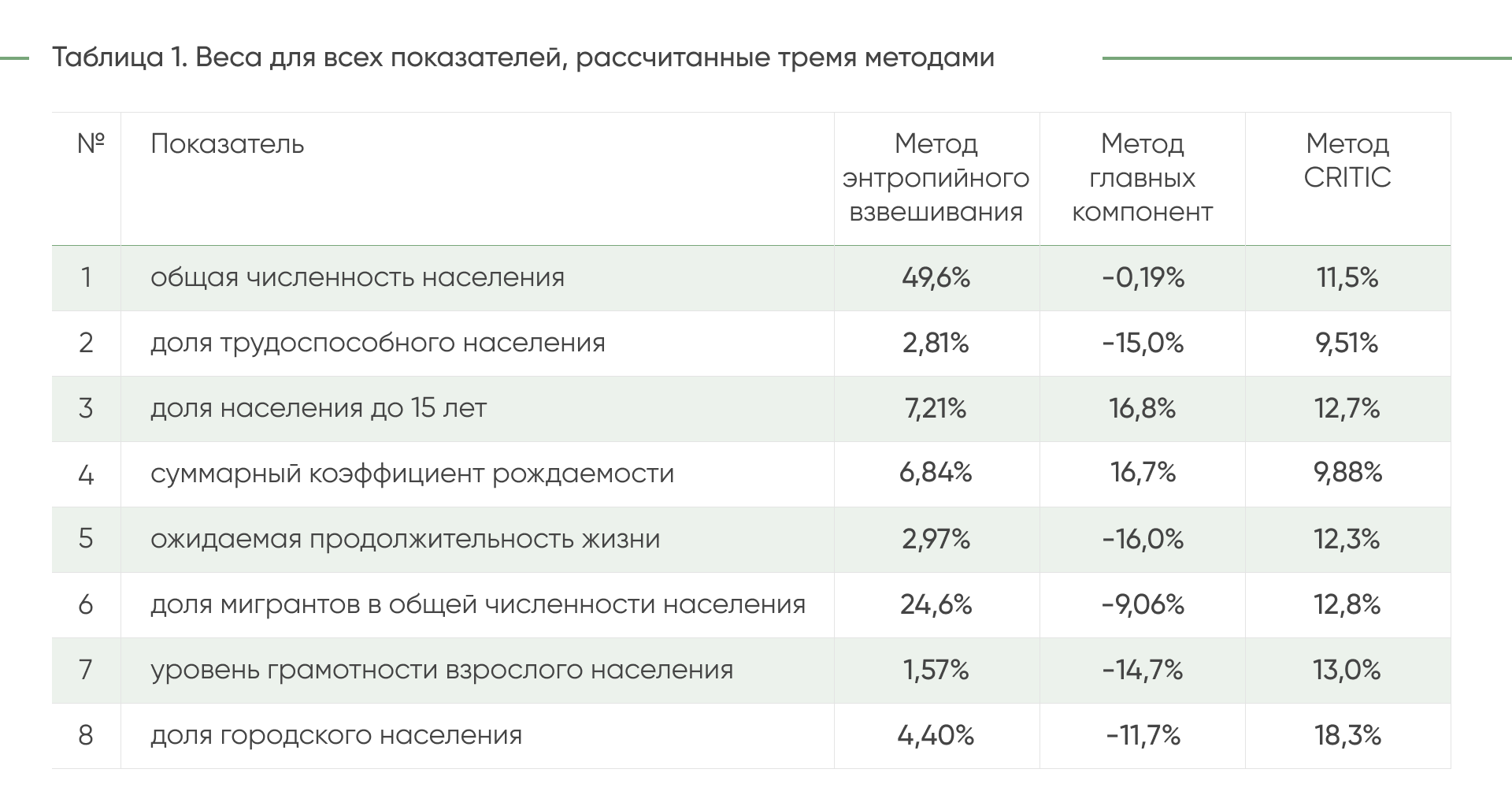

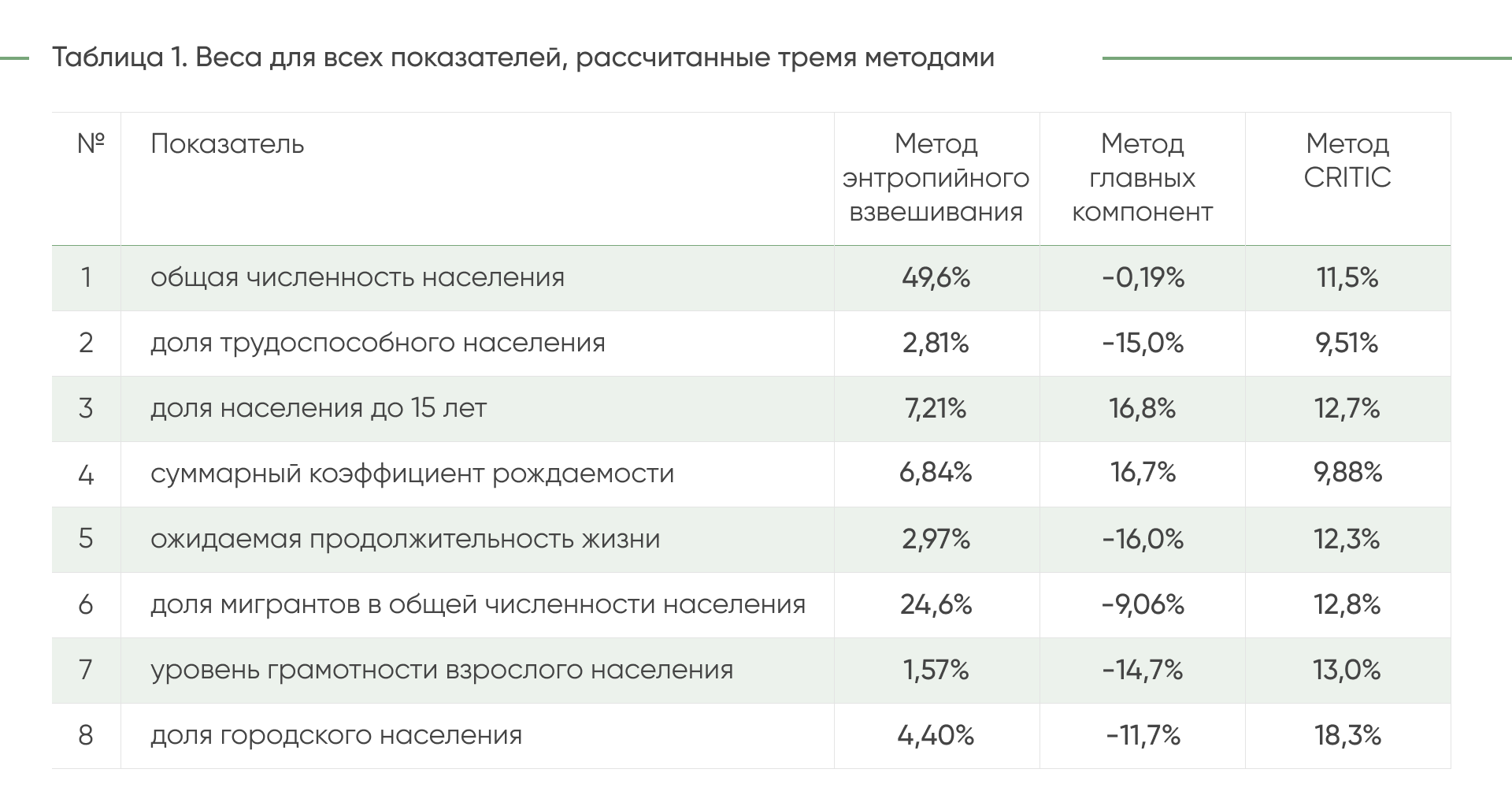

Применение трёх методов – энтропии,

главных компонент и CRITIC – позволило рассчитать веса восьми ключевых

демографических показателей и сформировать интегральный индекс демографического

потенциала для 193 стран. Полученные результаты варьировались в зависимости от метода, но в целом подтвердили значимость

комплексного подхода (Таблица 1).

Из рассмотренных методов агрегирования интегрального индекса

– энтропийного, PCA и CRITIC – наиболее устойчивым и интерпретируемым в данном

исследовании оказался энтропийный подход. На наш взгляд, он обеспечивает более

объективное распределение весов по степени вариативности признаков и позволяет выявить

ключевые различия между странами.

Метод CRITIC, несмотря на свою привлекательность (учёт как

дисперсии, так и взаимной корреляции показателей), для данного набора данных

продемонстрировал излишнее выравнивание весов. Это снижает его дифференцирующую

силу и делает его менее полезным для задач сравнительной оценки, поскольку все

веса факторов практически одинаковы.

Метод главных компонент был применён как дополнительный

инструмент, позволяющий оценить внутреннюю согласованность признаков. При этом

первая главная компонента объяснила менее 30% общей дисперсии, что

свидетельствует о многомерной природе демографического потенциала, что

ограничивает применение PCA как агрегирующего метода. Это означает, что

остальные компоненты содержат значимую часть информации, и сведение анализа к

одной оси приводит к потерям. Кроме того, наличие отрицательных коэффициентов

усложняет интерпретацию вклада отдельных показателей в итоговую оценку. При

этом отметим, что отрицательные коэффициенты в PCA не означают негативное

влияние показателя как такового, а лишь его направление в отношении первой

компоненты. Но это не следует трактовать как «вредность» признака. Важно

отметить, что основной интерес сосредоточен именно на весах признаков, а не на

итоговом ранжировании стран.

На основе энтропийного подхода к агрегации этих показателей

мы рассчитали интегральный индекс демографического потенциала для 193 стран.

Результаты показали, что наиболее значимыми оказываются два фактора –

численность населения (49,6%) и доля мигрантов (24,6%). Это объективно отражает

реалии глобального мира, где массовые перемещения, концентрация населения и

влияние внешнего притока становятся определяющими в формировании человеческого

капитала.

По интегральному индексу демографического потенциала (на основе

энтропийного взвешивания) в топ-10 вошли страны, приведённые в Таблице 2.

Интересно, что в альтернативных методах (особенно PCA и

CRITIC) в число лидеров входят страны с небольшим населением, но с выраженными

показателями по миграции, молодёжи и урбанизации – например, ОАЭ, Катар,

Бахрейн. Это подчёркивает важность анализа структуры данных, а не только

итоговых мест.

Полученные результаты соответствуют интуитивным ожиданиям.

Так, в число стран с наибольшим демографическим потенциалом вошли государства с

большой численностью населения. Однако при построении интегрального индекса нас

интересует не только конечное значение, но и структура вклада различных

факторов, поскольку демографическая сила той или иной страны определяется не

только количеством людей, но и их возрастом, уровнем грамотности,

продолжительностью жизни, воспроизводством и миграционной динамикой.

Индекс демографического потенциала даёт «панорамный взгляд»

на демографию, объединяя её ключевые аспекты. Такой комплексный взгляд

позволяет выявлять сильные и слабые стороны социальной системы, а также

сравнивать страны между собой по уровню демографического потенциала. В этом

смысле индекс работает как инструмент мониторинга, результаты которого требуют

последующей интерпретации.

Страны с демографическими рисками: анализ уязвимостей

Несмотря на высокие показатели по отдельным компонентам,

многие страны сталкиваются с внутренними демографическими проблемами, которые

могут существенно снизить их потенциал в долгосрочной перспективе. В этом

разделе мы рассмотрим некоторые из таких государств.

Япония и Южная Корея демонстрируют один из самых низких

уровней рождаемости в мире и высокий уровень старения населения. Причём эти

тенденции сохранятся и до конца века – по прогнозам ООН доля населения старше

65 лет составит около 48% для Южной Кореи и почти 37% для Японии (Ссылка). Это будут одни из максимальных

для мира значений. Несмотря на высокий уровень образования, здравоохранения и

урбанизации, такая негативная демографическая инерция ведёт не только к сокращению

населения, но и значительному росту нагрузки на экономику и социальную систему.

В ряде европейских стран, включая Болгарию, Румынию, Латвию

и Литву, будет наблюдаться комбинация высокой эмиграции, низкой рождаемости и

стареющего населения. Это создаёт риск «демографической усадки» – устойчивого и

почти необратимого сокращения численности и качества населения.

Хотя Китай входит в число мировых лидеров по абсолютным

показателям, но уже сегодня он сталкивается с резким снижением рождаемости,

увеличением доли пожилых людей и дисбалансом полов, возникшими в результате

длительной политики ограничения рождаемости. Отметим, что за счёт этого Китай

будет одним из мировых антилидеров по доле граждан старше 65 лет. Так, в двух

специальных административных районах КНР (Гонконге и Макао) значения этого

показателя к концу века будут максимальными среди всех стран – почти 62 и 50%

соответственно. А в основной части Китая – приблизительно 48%. Перечисленные

выше факторы в ближайшие десятилетия будут сдерживать рост и усиливать

демографическую нагрузку.

Россия занимает высокую позицию в интегральных рейтингах

благодаря относительно высокой численности населения, но в большой степени за

счёт высокого уровня образования относительно всех стран мира. По данным

Всемирного банка, уровень грамотности населения в России составляет 100%, а, к

примеру, в США и Китае – 86% и 97% соответственно (Ссылка). Тем не менее текущая позиция

России в итоговом рейтинге во многом опирается на инерционные и внешние факторы

и не отражает существующие демографические дисбалансы. Основные индикаторы –

высокая естественная убыль населения, низкий суммарный коэффициент рождаемости,

который продолжает снижаться, и старение населения – указывают на нарастающие

структурные проблемы. Текущая относительная стабилизация обеспечивается

преимущественно за счёт миграционного притока, который лишь частично

компенсирует внутренние потери и сопровождается снижением средней квалификации.

Так, по данным Росстата, из нашей страны уезжают преимущественно специалисты с

высоким уровнем квалификации, а вместо них въезжают в основном

низкоквалифицированные мигранты, большинство из которых составляют граждане СНГ

(около 88% от общего числа). Причём лишь около 8% из них имеют высшее

образование (Ссылка).

В этой связи без целенаправленной демографической политики высокие риски

ухудшения потенциала сохраняются в средне- и долгосрочной перспективе.

Некоторые страны (например, Иран, Алжир, Египет) находятся в

положении с низким уровнем миграционного притока, но в сочетании с внутренними

проблемами занятости это создаёт дополнительную уязвимость демографического

потенциала и риски повышения социальной напряжённости. В таких случаях даже при

высоком СКР возможен рост демографического давления на экономику и систему

образования.

Для систематизации выявленных демографических уязвимостей

различные страны можно условно сгруппировать по типам рисков. В таблице 3

представлена примерная типология, основанная на наиболее часто встречающихся

сценариях демографической динамики. Перечень стран не является исчерпывающим, и

он служит в основном для иллюстрации возможных траекторий и механизмов

нестабильности. Сама классификация также носит обобщённый характер и основана

на оценке динамики демографических индикаторов по данным ООН за 2024–2025 гг.

Тем не менее такая типология позволяет не только

проанализировать позиции отдельных стран, но и выявить повторяющиеся модели

демографических рисков, которые могут проявляться в разных странах с различным

уровнем дохода, политической системой и социальными нормами.

Демографическая устойчивость и рекомендации

Анализ интегрального демографического индекса, построенного

на основе трёх независимых методов (энтропии, PCA и CRITIC), показал следующее:

демографический потенциал – это не просто численность населения, а многогранная

система, включающая в себя различные параметры.

При прямой интерпретации индекс может ставить в один ряд

страны с принципиально разной демографической природой. К примеру,

высокоурбанизированные миграционные хабы и демографические гиганты. Но

принципиально важно другое – высокий балл по индексу далеко не всегда означает

устойчивость. На наш взгляд, устойчивый демографический потенциал

обеспечивается сочетанием следующих факторов:

- Преобладание рождаемости над смертностью или, по крайней

мере, достижение естественного баланса. Следует отметить, что на текущий

момент, по данным ООН, доля стран с уровнем рождаемости выше уровня простого

воспроизводства составляет 45%, но к концу века, согласно умеренному прогнозу,

снизится до 5% (Ссылка).

- Оптимальная возрастная структура с высокой долей населения

трудоспособного возраста. По данным МВФ, средний возраст населения всего мира в

2025 г. составляет 33,6 года, а к концу века вырастет до 43,2 года [16].

- Управляемая и целенаправленная миграционная политика.

Неоднократно отмечалось, что в настоящее время практически во всех странах она

осуществляется хаотично, без продуманной стратегии. Возможно, кроме США, о чём

говорилось выше.

- Высокий уровень человеческого капитала: образование,

здоровье, квалификация. Мы неоднократно количественно обосновывали, что

финансирование сектора науки и образования имеет более значимый долгосрочный

экономический эффект по сравнению с вложениями в прочие сектора [17].

- Качество жизни и наличие устойчивых институциональных

механизмов поддержки семьи и детства.

Наиболее полным набором этих параметров сегодня обладают

немногие страны. Среди них – Индия и Индонезия. США также демонстрируют

относительную устойчивость за счёт высококачественной иммиграции и

сбалансированной возрастной структуры.

Также следует обозначить отдельные скрытые риски

демографического потенциала:

- В странах Персидского залива (ОАЭ, Катар, Бахрейн) высокое

значение индекса формируется за счёт внешнего ресурса – трудовых мигрантов. Без

них численность населения и уровень воспроизводства резко снижаются. Кстати,

значительный перекос в соотношении между экспатами и коренными жителями

повышает угрозу национальной безопасности.

- В странах Восточной Азии (Япония, Южная Корея) и Восточной

Европы наблюдается демографическое сжатие: низкая рождаемость, старение

населения и отток молодёжи.

- Россия занимает промежуточную позицию. Несмотря на

значительный количественный потенциал, устойчивость подрывают высокая

естественная убыль и зависимость от миграционного замещения, причём как

описывалось выше, с точки зрения квалификационного уровня – неравноценного.

На основе рассчитанных весов отдельных факторов

демографического потенциала можно сформулировать ключевые рекомендации для

стран с демографическими рисками:

- Целесообразна стратегия на снижение естественной убыли:

стимулирование рождаемости (прямыми и косвенными мерами), повышение ожидаемой

продолжительности жизни и снижение смертности.

- Фокус на качество миграции. Важно не только восполнение

численности, но и привлечение трудоспособных и образованных мигрантов. Этот

механизм неоднократно доказывался эмпирическими исследованиями, часть из

которых уже упоминалась выше. Также в этой связи представляет интерес для

дальнейшего изучения и возможного применения в российских реалиях арабская

система «кафала», используемая в основном для реализации масштабных

строительных проектов.

- Работа с возрастной структурой: сохранение доли молодёжи,

продление активного долголетия, вовлечение пожилых в трудовую и общественную

жизнь.

- Инвестиции в человеческий капитал: развитие образования,

здравоохранения, цифровых навыков и способности к адаптации. Наши расчёты

показывали, что вложения в социальную сферу в долгосрочной перспективе

практически всегда окупаются [18].

- Территориальная стабилизация населения. Имеется в виду

предотвращение чрезмерного оттока из депрессивных регионов с сокращающимся

населением и развитие инфраструктуры в периферийных зонах [19].

Таким образом, демографический потенциал представляет собой

не просто численный показатель, а комплексную систему, в которой критическое

значение приобретает не только количество, но и качество населения. На наш

взгляд, именно такой подход должен лежать при разработке стратегических решений

в сфере демографической политики и развития человеческого капитала.

Заключение

Современные демографические процессы всё менее поддаются

линейной интерпретации и их усложнение накладывает дополнительные требования к

используемому для прогноза инструментарию. Ранее мы писали, что традиционные

методы и модели от наиболее цитируемых организаций, специализирующихся на

анализе и прогнозе демографических показателей, уже не в полной мере

соответствуют вызовам времени [20]. Кроме того, простое сравнение численности

населения или уровня рождаемости уже не отражает реального потенциала страны. В

этой связи возникает необходимость в интегральной оценке, учитывающей как

количественные, так и качественные характеристики населения.

Предложенный в работе индекс демографического потенциала,

построенный на основе трёх разных методов (энтропии, главных компонент и

CRITIC), позволяет получить многогранное представление о состоянии и

перспективах демографических систем. При этом лучшую интерпретируемость и

адекватность показал метод энтропии, при использовании которого было выделено

два ключевых фактора: численность населения и миграционная составляющая.

Следует также отметить, что обычно в научной литературе

встречаются либо региональные индексы демографического потенциала с весами,

определяемыми экспертами, либо композитные индексы с энтропийными весами, но не

для такого объёмного индекса как «демографический потенциал» и не для

глобального масштаба. В этом смысле данная работа, насколько нам известно,

впервые формализует «демографический потенциал» для всех 193 стран, используя

объективную и хорошо зарекомендовавшую себя схему взвешивания.

Тем не менее интегральный индекс не должен рассматриваться

как рейтинг «лучших» стран. По сути, он является инструментом мониторинга,

позволяющим быстро выделить и сравнить демографические профили, но требующим

дополнительной интерпретации с учётом специфики стран. Его задача – помочь

выявлять общие демографические конфигурации (для схожих по набору признаков

стран), а также уязвимости в сложившейся социальной структуре и потенциальные

риски дальнейшего развития. При адаптации к региональному уровню индекс может

быть использован для сценарного моделирования, мониторинга эффективности

демографической политики на уровне глав субъектов и построения стратегий в этой

сфере для среднесрочных и долгосрочных периодов. Особенно это важно для тех

государств, чьи высокие позиции формируются за счёт временных и неустойчивых

факторов, как, например, массовая трудовая миграция в странах Персидского

залива.

Демографическая политика в XXI веке должна быть

ориентирована не только на рост населения, но в первую очередь на его качество,

устойчивость структуры, воспроизводство трудовых и интеллектуальных ресурсов. И

в этом контексте интегральный индекс может служить полезным инструментом для

анализа, планирования и принятия сбалансированных управленческих решений.

Список литературы

1. Рыбаковский О.Л. Демографический потенциал: сущность,

структура и основные факторы // Уровень жизни населения регионов России. –

2023. – Том 19. – № 3. – С. 319–326. – DOI:

10.52180/1999-9836_2023_19_3_1_319_326.

2. Доброхлеб В.Г., Сигарева Е.П. Демографический потенциал

Вологодской области // Проблемы развития территории. – 2019. – № 4 (102). – С.

118–131. – DOI: 10.15838/ptd.2019.4.102.7.

3. Короленко А. В. Демографический потенциал Вологодского

муниципального района: статистический и социологический аспекты // Вопросы

территориального развития. – 2021. – Т. 9. – № 5. – DOI:

10.15838/tdi.2021.5.60.5 – Ссылка.

4.

OECD/European Union/EC-JRC (2008), Handbook on Constructing Composite

Indicators: Methodology and User Guide, OECD Publishing, Paris. – DOI:

10.1787/9789264043466-en.

5. UNDP

(United Nations Development Programme). 2025. Human Development Report 2025: A

matter of choice: People and possibilities in the age of AI. New York. – Ссылка.

6.

Population Development Composite Index 2020 Report. UNFPA. – Ссылка.

7.

Olasehinde, Noah and Awodumi, Olabanji Benjamin and Odufuwa, Oyeteju and

Olalude, Temitope and OLANIYAN, Olanrewaju and Dasogot, Andat, Demographic

Dividend Monitoring Index: A Comprehensive Methodological Framework. – Ссылка.

8. Smale,

B. (2014). How are Ontarians Really Doing? Adapting the Canadian Index of

Wellbeing to the Provincial Level. A Technical Report Prepared for the Ontario

Trillium Foundation. Waterloo, ON: Canadian Index of Wellbeing and University

of Waterloo.

9. Bertrand

Gruss and Diaa Noureldin (2025): Sustaining Growth in an Aging World. – Ссылка.

10. Jan H.

van de Beek, Hans Roodenburg, Joop Hartog, Gerrit W. Kreffer (2023): Borderless

Welfare State. The Consequences of Immigration for Public Finances // Research

report, University of Amsterdam, 2nd revised edition, April 2023. – Ссылка.

11. Daniel

Di Martino (2024) The Lifetime Fiscal Impact of Immigrants. – Ссылка.

12. Бахтизин А.Р. (2025): Трансформация рынка труда и

экономическое развитие России // Экономическое возрождение России. –2025. – 2

(84). – с. 57–70. – DOI: 10.37930/1990-9780-2025-2-84-57-70

13. Zhu,

Yuxin, Tian, Dazuo, Yan, Feng, Effectiveness of Entropy Weight Method in

Decision-Making, Mathematical Problems in Engineering, 2020, 3564835, 5 pages,

2020. – DOI: 10.1155/2020/3564835.

14. Felipe

L. Gewers, Gustavo R. Ferreira, Henrique F. De Arruda, Filipi N. Silva, Cesar

H. Comin, Diego R. Amancio, and Luciano Da F. Costa. 2021. Principal Component

Analysis: A Natural Approach to Data Exploration. ACM Comput. Surv. 54, 4,

Article 70 (May 2022), 34 pages. – DOI: 10.1145/3447755.

15. Zhang,

Q., Fan, J. & Gao, C. CRITID: enhancing CRITIC with advanced independence

testing for robust multi-criteria decision-making. Sci Rep 14, 25094 (2024). –

URL: DOI: 10.1038/s41598-024-75992-z.

16.

International Monetary Fund. 2025. World Economic Outlook: A Critical Juncture

amid Policy Shifts. Washington, DC. April. – Ссылка.

17. Основные направления социально-экономического развития

России: обоснование и оценка последствий (по итогам модельных исследований ЦЭМИ

РАН). – М.: ЦЭМИ РАН, 2023. – 116 с. – ISBN 978-5-8211-0818-0.

18. Макаров В.Л., Бахтизин А.Р., Логинов Е.Л. (2022):

Применение экономико-математических методов и моделей оптимального планирования

в цифровой экономике будущего (ЦЭМИ АН СССР и ЦЭМИ РАН: прогностическая

интерпретация и развитие научного наследия нобелевских лауреатов Л.В.

Канторовича и В.В. Леонтьева). – М.: ЦЭМИ РАН, 2022. – 248 с. – ISBN

978-5-6046414-5-3. – DOI 10.48612/Bujet/vamm-r6ez-n1kf.

19. Бахтизин А.Р. Урбанизация и вопросы пространственного

развития // Научные труды Вольного экономического общества России. – 2024. –

Том № 6 (250) 2024. – С. 69-88. – DOI: 10.38197/2072-2060-2024-250-6-69-88.

20. Макаров В.Л., Бахтизин А.Р., Луо Хуа, Ву Цзе, Ву Зили, Сидоренко

М.Ю. (2023): Долгосрочное демографическое прогнозирование // Вестник Российской

академии наук. –2023. – T. 93, № 1. – стр. 21-35. – DOI:

10.31857/S0869587323010048.

Оригинал публикации: Вареник М.С., Бахтизин А.Р., Макаров В.Л., Ву Цзе, Хода

Аль-Хзайми, Хэ Чжоу, Ву Зили Демографический потенциал стран мира» // Вестник

Российской академии наук. – 2025. – № 12.