Фото: пресс-служба Правительства Ивановской области

Введение, обзор литературы

Актуальность исследования определяется, во-первых,

состоянием демографического неблагополучия в нашей стране. Оно усиливает

потребность в формировании в новых поколениях устойчивых фамилистских установок

детности и брачности. А достичь этого невозможно без позитивной межпоколенной

трансляции семейных ценностей. Во-вторых, значимость рассматриваемой темы

определяется выбором объекта исследования. Студенчество справедливо

называют «социально продвинутой группой,

формирующей образ будущего и несущей функцию его социального воспроизводства»

[Бурмыкина, 2019: 138]. Важно, чтобы этот образ включал в себя престижность

семьи и детности.

При оценке состояния межпоколенной трансляции можно выделить

некоторые концептуальные подходы. Первая концепция (кризисная) исходит из того,

что данный процесс крайне осложнён, способствует углублению кризисного

состояния института семьи и общества в целом (см., напр.: [Schout, Jong, 2018;

Свадьбина, Немова, 2023]). Американский исследователь П. Фейган главным

фактором кризисных тенденций и упадка института брака называл «ослабление

связей между поколениями, на которых базируется общество» (Fagan Р. The quiet

family killer: pornography and marriage // Townhall.com. 2009. December 7).

Профессор МГУ А. И. Антонов оценивает состояние института

семьи и межпоколенной трансляции семейных ценностей как кризисное. Более того,

он констатирует определённое разрушение института семьи (Анатолий Антонов:

«Институт семьи в России давно разрушен»: интервью профессора МГУ А. И.

Антонова «Реальному времени», 18 мая 2019 г.). Известный социолог А. Б.

Синельников считает, что обособление поколений в современных семьях

способствует снижению рождаемости и выступает одним из проявлений добровольного

отделения супружества от родительства [Синельников, 2022]. В этом он видит

симптом институционального кризиса российской семьи.

Вторая концепция (модернизационная) исходит из того, что

общество и семья позитивно трансформируются в сторону большей свободы,

демократии и индивидуального самовыражения, меняя характер межпоколенной

трансляции, что вполне нормально, так как способствует прогрессу (см., напр.:

[Inglehart, 2018; Вишневский, 2019]). Американский антрополог Д. Шнайдер

полагал, что родство, межпоколенная связь «перестают существовать» и изучать их

можно лишь «как символическую систему» [Schneider, 2007: 18]. По мнению российских

исследователей Б. М. Бим-Бада и С. Н. Гаврова, ценностные устои семьи

модернизируются под влиянием современной «потребительской цивилизации», что

следует воспринимать как неизбежность [Бим-Бад, Гавров, 2010].

Третий подход (поляризационный или амбивалентный)

предполагает нарастание противоречий в межпоколенной трансляции семейных

ценностей, что сдерживает консолидацию общества, но априорно не ввергает

институт семьи в кризис (см., напр.: [Kuper, 2018; Карпова, 2019]).

Американская исследовательница А. Марьянски считает, что родство и связанная с

ним межпоколенная передача семейных ценностей претерпевают изменения, которые

могут быть противоречивыми. По её мнению, отказ воспринимать их в качестве

одного из важнейших аспектов изучения семейной жизни является «неосновательной

линией рассуждений» [Maryanski, 2021].

О противоречивом характере процесса передачи семейных

ценностей от старших поколений к младшим свидетельствует несоответствие между

фамилистскими устремлениями, доминирующими в общественном сознании, и реальным

репродуктивным поведением населения, состоянием брачности в России [Карпова,

2019: 124]. Тенденцию ослабления межпоколенной трансляции семейных ценностей

подтверждают исследования, проведённые учёными под руководством видного

специалиста по проблемам социологии молодёжи Ю. А. Зубок [Зубок и др., 2021:

50]. По их данным, ценностная установка на продолжение себя в будущих

поколениях была значимой лишь для менее трети респондентов.

Авторитетная исследовательница Т. А. Гурко полагает, что в

межпоколенной ценностной трансляции и в трансформации института родства можно

наблюдать сочетание традиционных и инновационных начал [Гурко, 2024: 54].

Оно содержит в себе некоторые риски поляризации

восприятия.

Противоречивый характер передачи семейных ценностей во

многом свойствен студенческой молодёжи. Как отмечает социолог О. Н. Бурмыкина,

у студентов «активному, рациональному началу почти в той же мере противостоят

пассивность и эгоцентризм» [Бурмыкина, 2019: 137].

Целью статьи является изучение отношения студенчества юга

России к процессу межпоколенной трансляции семейных ценностей как фактору

обеспечения институциональной устойчивости семьи.

Постановка задачи, выдвижение гипотезы

Цель авторского социологического исследования заключалась в

выявлении и изучении мнения студенческой молодёжи об особенностях межпоколенной

передачи семейных ценностей. Его задачами стали: рассмотрение состояния

изученности проблемы в зарубежной и отечественной литературе; проведение

социологического опроса по данной теме и обобщение его результатов; определение

мнения студентов о специфике межпоколенной трансляции семейных ценностей с учётом

поляризации их представлений в пределах либеральной и традиционной

мировоззренческих траекторий.

Исходной гипотезой явилось предположение о том, что в

студенческом восприятии межпоколенной передачи семейных ценностей преобладающим

может стать поляризационный (амбивалентный) конструкт. Смысловое содержание его

заключается в противоречивом сочетании в сознании респондентов либеральной и

традиционной мировоззренческих установок, каждая из которых находит своё

выражение в определённых индикаторах.

Методы исследования

В статье использованы результаты социологического

исследования «Состояние российской семьи», проведённого нами в декабре 2023 —

феврале 2024 г. в четырёх субъектах юга России (Ростовская область,

Ставропольский и Краснодарский края, Республика Крым). Эмпирическая база

включала в себя результаты опроса студентов очного отделения 12 вузов и

вузовских филиалов данного региона (Южный федеральный университет, Донской

государственный технический университет, Ростовский филиал Российской академии

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Кубанский

государственный университет, Кубанский государственный аграрный университет,

Таганрогский институт управления и экономики,

Ставропольский государственный аграрный университет,

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт Донского государственного

аграрного университета, Севастопольский государственный университет и другие).

Теоретическую основу исследования составили фамилистическая

(А. Г. Харчев [Харчев, 1979], А. И. Антонов [Антонов, 2016]) и аксиологическая

(М. Рокич [Rokeach, 1973], В. А. Ядов [Ядов, 1979]) научные концепции

осмысления процесса межпоколенной трансляции семейных ценностей. Их применение

позволило рассмотреть состояние преемственности в передаче ценностных установок

от поколения к поколению в сочетании с социокультурной спецификой, раскрывающей

многообразие семейных типов, при ведущей роли эмоциональной коммуникации.

С помощью конструктивистского подхода были проанализированы

различные концепции состояния межпоколенной трансляции семейных ценностей

(кризисная, модернизационная и поляризационная). Они рассматривались в виде

социальных конструктов, влияющих на отношение студентов к процессам

межпоколенного взаимодействия и ценностного восприятия.

Объём выборочной совокупности — 721 студент очной формы

обучения. Отклонение результатов от тех, которые могли были быть получены при

опросе генеральной совокупности (198 тыс. студентов) не превысило в целом по

выборке 3,6 %. Основным методом исследования стал анкетный опрос. Его способами

были раздаточный опрос в аудиториях, общежитиях, квартирах проживания

студенческой молодёжи и онлайн-опрос студентов на сайтах в Интернете с

использованием сервисов Google Forms и др. Первым способом опрошены 34,6 %

респондентов, а вторым — 65,4 %.

В ходе исследования использовалась комплексная выборка —

серийная (гнездовая) и квотная. В первом случае из генеральной совокупности

выбирались гнёзда в виде студенческих групп определённых курсов, комнат в

студенческих общежитиях. Квотная выборка предполагала выделение квот по

половому и возрастному признакам. Из общего количества опрошенных студентов 48

% составляли лица мужского пола и 52 % — женского. Младше 20 лет было 390

респондентов, или 54 %, а 20 лет и старше — 331 (46 %).

Результаты исследования

Социологический опрос студентов юга России о межпоколенной

трансляции семейных ценностей подтвердил противоречивый характер сочетания в

сознании российской молодёжи либеральной и традиционной мировоззренческих

траекторий. Первая из них включает в себя следующие смысловые индикаторы:

отношение студентов к малодетности с преобладанием однодетности; восприятие ими абортов; отношение к практике

лишения родительских прав в неблагополучных семьях и др. Традиционная

мировоззренческая установка проявляется в позитивном отношении респондентов к

таким индикаторам, как восприятие семьи в качестве приоритетной жизненной

ценности; признание значимости религии в институциональном укреплении семьи;

соблюдение семейной иерархии в отношениях между детьми и родителями и др.

В ответах на вопрос анкеты об отношении к доминированию в

России малодетных семей, преимущественно однодетных, почти 37 % (36,9 %) из

числа опрошенных студентов южнороссийского региона выразили положительное

отношение к данной тенденции, 45,3 % — нейтральное и лишь 17,8 % —

негативное.

В гендерном плане ответы респондентов содержали определённые

отличия. Количество женщин, позитивно относившихся к доминированию в Российской

Федерации малодетности с преобладанием однодетности, было на 3,4 п. п. меньше,

чем мужчин (35,2 и 38,6 %). Такое различие связано с тем, что женщины, реализуя

репродуктивную функцию семьи, острее мужчин осознают проблемные стороны

однодетности.

Исследование студентов южнороссийского региона показало, что

они в своём большинстве терпимо относятся к абортам. Положительно аборты

восприняли 23,6 %. Ещё 38,7 % респондентов высказали нейтральное отношение, что

в совокупности составило 62,3 %. Отрицательно к абортам отнеслись немногим

более трети опрошенных студентов (37,7 %).

Примерно одинаковое число респондентов полагали, что в нашей

стране нужно на государственном уровне принимать меры, направленные на

уменьшение числа абортов, и что этого делать не нужно. За принятие мер

высказались 42,4 %, а против — 39,2 %. Ещё 18,4 % опрошенных студентов

затруднились ответить. Эти результаты свидетельствуют о поляризации в

восприятии студентов.

Выражением либерализации сознания значительной части

студенческой молодёжи является их отношение к лишению родительских прав в

неблагополучных семьях. На вопрос анкеты о том, является ли оно приоритетной

мерой защиты ребёнка, явное большинство респондентов (51,6 %) ответили «да». Не

согласились с этим 25,0 % опрошенных студентов, 23,4 % затруднились дать

определённый ответ. В реальной жизни лишение родительских прав далеко не всегда

оправданно. Не это должно быть приоритетом, а принятие коррекционных мер по

исправлению проблемных родителей. Кроме того, следует использовать и такие

средства воздействия на них, как предупреждение, предписание, временное

ограничение в правах и др. Лишение родительских прав — это скорее чрезвычайная

мера защиты прав и интересов ребёнка, а не приоритетная. В ответах респондентов

на данный вопрос есть гендерные отличия, которые приведены в Таблице 1.

Как видно из таблицы, число мужчин, не считавших лишение

родительских прав приоритетной мерой защиты ребёнка, на 6,7% большее по

сравнению с числом женщин. Это можно объяснить наличием в открытом доступе

сообщений о случаях поспешного и не вполне оправданного лишения прав родителей,

что касалось преимущественно отцов.

Несмотря на утверждение в сознании многих студентов

модернистских трендов относительно развития института семьи, у значительной их

части сохраняются традиционные установки межпоколенной трансляции семейных

ценностей. Это проявилось в восприятии ими семьи в качестве приоритетной

ценности, признании значимости религии в институциональном укреплении семьи,

необходимости соблюдения семейной иерархии в отношениях между детьми и

родителями и др.

На вопрос анкеты «Является ли семья приоритетной ценностью

для Вас?» немногим более половины опрошенных студентов (50,2 %) ответили «да».

Около трети (27,8 %) — «нет», и 22 % затруднились дать ответ. В гендерном

отношении в ответах респондентов имелись различия. Заметно большее число мужчин

по сравнению с женщинами не считали семью приоритетной ценностью (32,1 и 23,5

%). Женщины по своей природе острее ощущают потребность в семье. Многие же

современные мужчины (особенно молодёжь) в отношениях с женщинами часто

ориентируются на встречи без каких-либо семейных обязательств.

Индикатором сохранения традиционных установок межпоколенной

трансляции семейных ценностей является признание значимости религии в

институциональном укреплении семьи. Большинство респондентов (43,9 %) полагали,

что религии способствуют такому укреплению. Не согласились с этим 34,4 %

респондентов, а 21,7 % затруднились дать определённый ответ.

Гендерное различие в ответах респондентов было существенным.

Доля женщин, полагавших, что религии способствуют укреплению института семьи,

почти на 9 п. п. (8,8) меньше. Объяснить

это можно тем, что религиозные семейные нормы отстаивают традиционное начало,

поэтому вызывают у части женщин, особенно молодого возраста, опасение

относительно их равноправия.

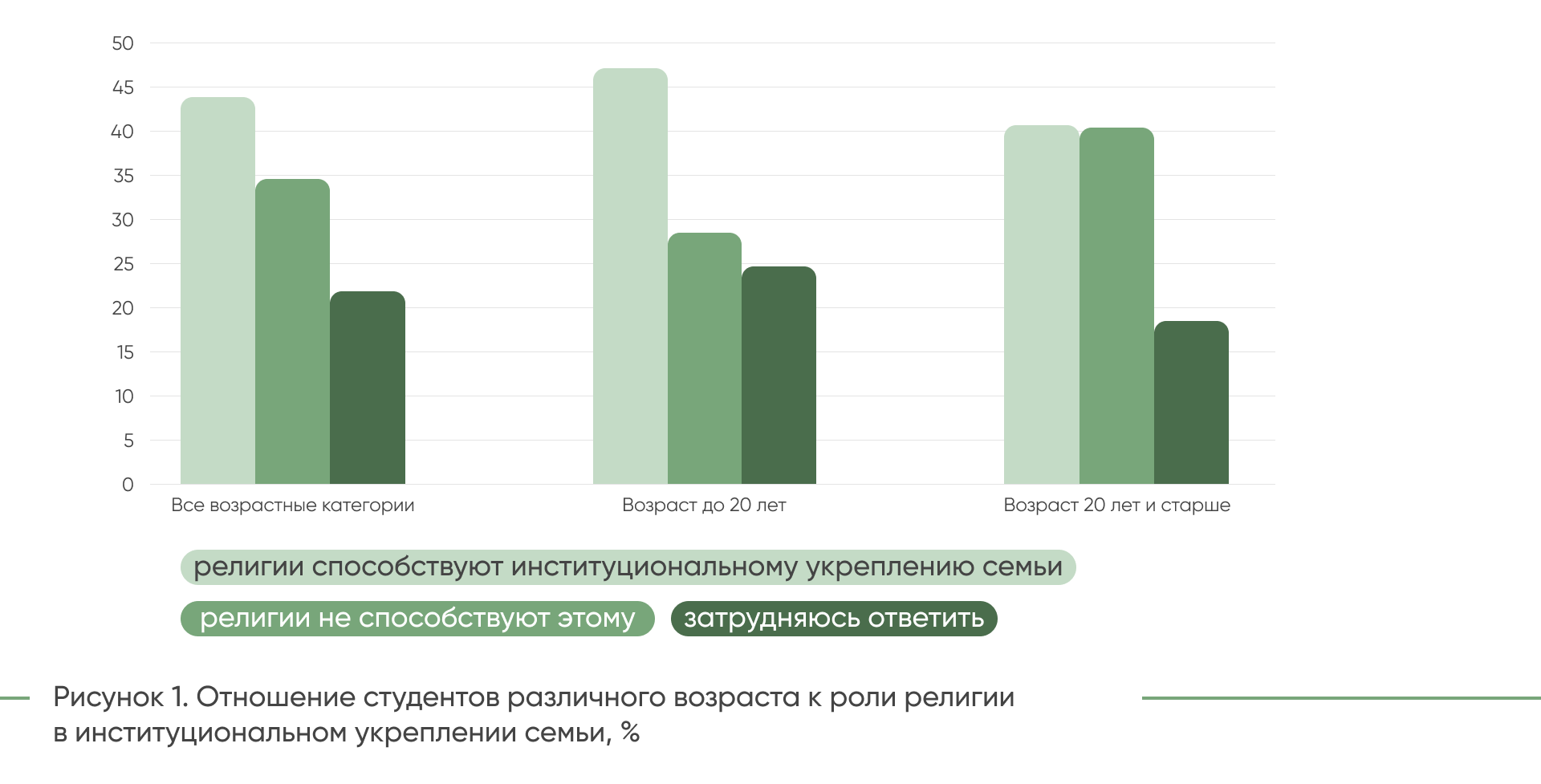

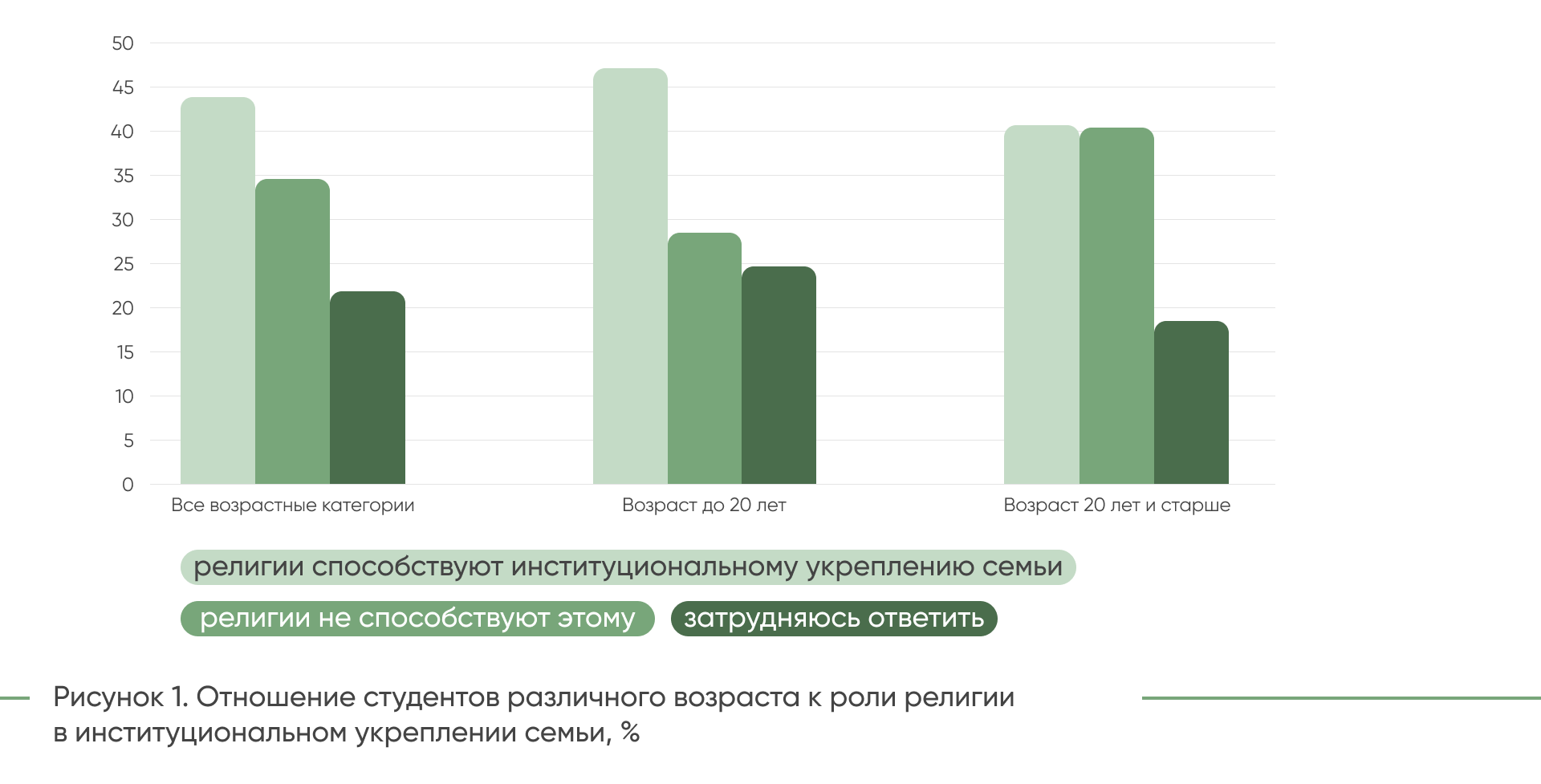

В восприятии студенческой молодёжью значимости религии в

укреплении семьи имеются и возрастные различия. Они даны в диаграмме (Рисунок

1).

Судя по данным диаграммы, мнение о том, что религии

способствуют институциональному укреплению семьи, более свойственно студентам

младших курсов по сравнению с возрастной группой 20 лет и старше (46,9 и 40,9

%). Соответственно меньшее количество

опрошенных студентов моложе 20 лет не соглашались с такой позицией (28,4 и 40,4

%). Доля затруднившихся дать ответ на данный вопрос на 6 % больше среди

студентов до 20 лет (24,7 и 18,7 %). Это может быть связано с тем, что в

образовательной сфере ещё сохраняется влияние индивидуалистически-секулярных

мировоззренческих установок. В соответствии с ними традиционно-религиозное

понимание бытия, включая устройство семейной жизни, воспринимается в качестве

устаревшего явления, сдерживающего свободу самовыражения личности и

общественный прогресс. Поэтому данные установки более характерны для

респондентов 20 лет и старше. Кроме того, определённая часть старшекурсников

подрабатывают и более подвергнуты секулярному влиянию социума.

Следующим индикатором выражения традиционных основ

межпоколенной трансляции семейных ценностей является признание респондентами

необходимости соблюдения иерархии в отношениях между детьми и родителями. С

этим согласились почти половина опрошенных студентов юга России (48,8 %).

Против высказались 26,1 % респондентов и 25,1 % затруднились дать ответ.

Гендерные различия в ответах респондентов были незначительными (в пределах 2

%). Соблюдение семейной иерархии в отношениях детей и родителей считали

необходимым 49,9 % опрошенных студенток и 47,7 % студентов. Такая разница может

быть объяснима тем, что женщине в семье чаще приходится заниматься воспитанием

ребёнка (детей), которое затруднено без обеспечения уважительной иерархии в

отношениях.

Одним из следствий ослабления межпоколенной трансляции

семейных ценностей является снижение прочности родственных связей. В

современной России наблюдается не только рост количества одиноко проживающих

людей (одиночек), но и преобладание среди них лиц трудоспособного возраста,

включая молодёжь. Если в 2002 г. домохозяйств, состоявших из одного человека,

насчитывалось 22,3 %, в 2010 г. — 25,7 %, то в 2021 г. — 41,8 %. Из общего

количества одиночек 57,4 % входили в число лиц трудоспособного возраста,

включая молодёжь (Прокофьева Л. М., Корчагина И. И. Демографическая

структура семейств и домохозяйств в России, её динамика по данным переписей

населения // Демографическое обозрение. 2022. Т. 10, № 2. С. 8—9). Это

показатель того, что сохраняется тенденция отделения молодых людей от

родительских семей без намерения создать собственную.

По данным исследования российских городских семей, за период

с 2014 по 2022 г. «больше отцов и матерей стали получать помощь в виде покупки

продуктов, вещей (с 25 до 39 % по ответам отцов и с 33 до 48 % по ответам

матерей) [Гурко, 2023: 46]. Однако около 60 % родителей не получают от взрослых

детей соответствующей помощи.

Развитие телекоммуникационной связи сделало более частыми

межпоколенные онлайн-общения. Респонденты из числа студентов Санкт-Петербурга

отмечали, что они разговаривают с родителями по телефону или скайпу постоянно

(ежедневно или несколько раз в неделю) [Бурмыкина, 2019: 145].

Эту же тенденцию выявило и наше исследование студентов

южнороссийского региона. На вопрос анкеты «Какой наиболее приемлемый для Вас

формат общения (созвонов) с родителями, проживающими отдельно?» 60 %

респондентов ответили, что общаются ежедневно или 2-3 раза в неделю

(соответственно 38,6 и 21,4 %). Раз в неделю общались 16,6 % опрошенных

студентов. Вариант раз-два в месяц выбрали 11,4 % респондентов. Лишь по

праздникам и по очень срочному делу общались 10,1 % опрошенных лиц. Наконец,

1,9 % респондентов указали в анкете, что не имеют привычки звонить родителям,

так как те сами звонят.

В ответах респондентов на данный вопрос имелись некоторые

гендерные различия. Женщины чаще мужчин (на 3,6 %) звонят ежедневно или 2-3

раза в неделю (соответственно 61,8 и 58,2 %). А 1-2 раза в месяц на 2,6 п. п.

чаще звонят мужчины (соответственно 12,7 и 10,1 %). По другим временным

форматам общения гендерные различия были минимальные (в интервале от 0,2 до 0,6

%).

Регулярные онлайн-общения между детьми и родителями,

проживающими отдельно, позволяют не прерывать связь между ними. Однако, как

подтверждают некоторые опросы студентов [там же], реже становится

непосредственный контакт родителей с детьми. Проблематичность этого осознаётся

респондентами.

Материалы исследования студенческой молодёжи южнороссийского

региона свидетельствуют, что большинство опрошенных лиц признавало наличие

потребности в укреплении родственных отношений и связей между поколениями.

Такую позицию выразили 55,7 % от общего числа респондентов. Не согласились с

этим 25 %, и ещё 19,3 % респондентов затруднились ответить.

Для студенток юга России межпоколенное взаимодействие,

включая укрепление родственных отношений, было на 6 п. п. более значимым по

сравнению с мужчинами (58,7 и 52,6 %). Вышеотмеченную разницу можно объяснить

большей заинтересованностью женщин в прочности родственных отношений. Без их

наличия современным женщинам крайне трудно обеспечить сочетание функции

материнства с профессиональной самореализацией. Эти гендерные особенности схожи

с теми, которые получены в результате опроса, проведённого в 2019 г.

социологами МГУ [Ценности семейнодетного образа, 2020: 56].

Заключение

Материалы исследования подтвердили исходную гипотезу о

преобладании поляризационного (амбивалентного) конструкта в восприятии

студентами юга России состояния межпоколенной передачи семейных ценностей.

Проведённый анализ позволил сформулировать обобщающие выводы и

предложения.

- Преобладание поляризационного конструкта в понимании

студентами южнороссийского региона состояния межпоколенной трансляции семейных

ценностей проявилось в их отношении к принятию государственных мер,

направленных на уменьшение численности абортов (42,4 % респондентов — за, а

39,2 % — против); к лишению родительских прав в неблагополучных семьях как к

приоритетной мере защиты ребёнка (52 % — за, 48 % — против или затруднились с

ответом); к восприятию семьи в качестве приоритетной ценности (50,2 % — за, 49,8

% — против или затруднились с ответом); к признанию значимости религии в

институциональном укреплении семьи (43,9 % — за, 56,1 % — против или

затруднились с ответом); к необходимости соблюдения семейной иерархии в

отношениях между детьми и родителями (48,8 % — за, 51,2 % — против или

затруднились дать ответ); к потребности в укреплении родственных отношений и

связей между поколениями (55,7 % — за, 44,3 % — против или затруднились с

ответом).

- Амбивалентность мнений студентов по отдельным аспектам

межпоколенной трансляции семейных ценностей свидетельствует о наличии

противоречий в этом процессе. Такая ситуация актуализирует потребность в

принятии и реализации государством не только дополнительных экономических, но и

широкомасштабных информационно-когнитивных мер по повышению престижности

семейно-детного образа жизни в молодёжной среде.

- Сравнительный анализ результатов авторского опроса

студентов южнороссийского региона и результатов других опросов, проведённых в

различных регионах по исследуемой теме, свидетельствует о преобладании

корреляционной связи и наличии некоторых различий. Близкими были результаты

нашего исследования и опроса студентов Санкт-Петербурга о наиболее приемлемом

для них формате общения с родителями (созвоны), проживающими отдельно.

Большинство респондентов этих двух опросов указали, что они разговаривают с

родителями по телефону (скайпу) ежедневно или несколько раз в неделю. По

результатам соцопроса городского населения Москвы, Московской, Владимирской,

Курской, Свердловской областей, Краснодарского края и Республики Башкортостан,

проведённого социологами МГУ в 2018—2019 гг., постоянное общение со взрослыми

детьми, проживающими отдельно, и взаимопомощь считали очень важными 81,5 %

респондентов. Наличие потребности в укреплении родственных отношений и связей

между поколениями признавало и большинство опрошенных студентов юга России

(55,7 %). Имеющееся процентное различие между этими опросами можно объяснить

тем, что последний опрос охватывал не разные слои населения, а студентов вузов,

которых отличает стремление к самоутверждению и определённому дистанцированию

от родителей.

- Действенным способом межпоколенной передачи позитивных

ценностей может стать формирование семейных традиций (регулярное чтение вслух и

обсуждение с детьми прочитанного, составление родословной, проведение семейных

праздников и др.).

- Для улучшения организации межпоколенной трансляции

семейных ценностей государственным органам целесообразно поддерживать

инициативы общественных организаций по созданию и проектному обеспечению

функционирования муниципальных центров развития межпоколенных отношений (опыт

Нижегородской региональной благотворительной организации инвалидов «Забота»).

Список источников

Антонов А. И. Микросоциология семьи: (методология

исследования структур и процессов). — М.: Инфра-М, 2016. — 368 с.

Бим-Бад Б. М., Гавров С. Н. Модернизация института семьи:

социологический, экономический и антрополого-педагогический анализ. — М.:

Интеллектуал. кн.: Новый хронограф, 2010. — 352 с.

Бурмыкина О. Н. Тенденции изменений межпоколенных семейных

отношений // Петербургская социология сегодня. — 2019. — Вып. 12. — С. 134—153.

Вишневский А. Г. Демографическая история и демографическая

теория. — М.: Изд. дом ВШЭ, 2019. — 368 с.

Гурко Т. А. Взаимопомощь поколений в городских семьях //

Женщина в российском обществе. — 2023. — № 3. — С. 43—58.

Гурко Т. А. Перспективные направления российской семейной

политики // Женщина в российском обществе. — 2024. — № 4. — С. 51—65.

Зубок Ю. А., Чупров В. И., Сорокин О. В. Смысловая

саморегуляция жизнедеятельности молодёжи: гендерные различия в сфере труда //

Женщина в российском обществе. — 2021. — Спец. вып. — С. 38—59.

Карпова В. М. Особенности межпоколенной трансляции семейных

ценностей // Вестник Московского университета. Сер. 18, Социология и

политология. — 2019. — Т. 25, № 3. — С. 117—139.

Свадьбина Т. В., Немова О. А. Российская семья как хранитель

и транслятор традиционных национальных ценностей // Вестник Мининского

университета. — 2023. — Т. 11, № 4. — https://doi.org/10.26795/2307-1281-2023-11-4-14.

Синельников А. Б. Обособление поколений в семьях как фактор

снижения рождаемости // Социологические исследования. — 2022. — № 5. — С.

36—48.

Харчев А. Г. Брак и семья в СССР: опыт социологического

исследования. 2-е изд. — М.: Мысль, 1979. — 368 с.

Ценности семейно-детного образа жизни (СеДОЖ-2019):

аналитический отчёт по результатам межрегионального социолого-демографического

исследования / под ред. А. И. Антонова. —

М.: МАКС Пресс, 2020. — 486 c.

Ядов В. А. Саморегуляция и прогнозирование социального

поведения личности. — Л.: Наука, 1979. 264 с.

Inglehart

R. F. Cultural Evolution: People’s Motivations Are Changing, and Reshaping the

World. New York: Cambridge University Press, 2018. — 273 p.

Kuper A. We

need to talk about kinship // Anthropology of this Century. — 2018. — № 23. — P.

1—12.

Maryanski

A. The sociology of kinship: a case for looking back to the future // The

Handbook of Classical Sociological Theory: Handbooks of Sociology and Social

Research / ed. by S. Abrutyn, O. Lizardo. — Cham (Switzerland): Springer, 2021.

— P. 267—300.

Rokeach M.

The Nature of Human Values. — New York: Free Press, 1973. — 438 p.

Schneider

D. What is kinship all about? // Kinship and Family: an Anthropological Reader

/ ed. by R. Parkin, L. Stone. — Blackwell Publishing: Boston University, 2007.

— P. 257—274.

Schout G.,

Jong G. de. The weakening of kin ties: exploring the need for life-world led

interventions // International Journal of Environmental Research and Public

Health. — 2018. — Vol. 15, iss. 2. — pp. 1—12.

Оригинал публикации: Циткилов П. Я. Межпоколенная трансляция

семейных ценностей: анализ социологического исследования студенческой молодёжи

юга России // Женщина в российском обществе. — 2025. — № 2. — С. 35—47. Ссылка