Фото: freepik.com

Введение

Недавние изменения в государственной демографической

политике, широко включившие в свою орбиту студенческое сообщество, ставят перед

вузами новые задачи. В новом национальном проекте «Семья» в рамках федерального

проекта «Поддержка семьи» (Паспорт федерального проекта «Поддержка семьи»

национального проекта «Семья», ссылка)

в качестве целевой группы обозначены студенты, в показателях и мероприятиях

появились позиции, предполагающие активную работу вузов в этом направлении:

создание комнат матери и ребёнка и/или групп кратковременного пребывания детей,

проведение просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодёжи,

молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми, реализованных

образовательными организациями высшего образования, и др. Министерством науки и

высшего образования РФ разработаны и направлены во все вузы методические

материалы с инструкциями и рекомендациями по их созданию (Методические

рекомендации по открытию групп кратковременного пребывания детей и/или комнат

матери и ребёнка для студенческих семей в образовательных организациях высшего

образования (утв. Минобрнауки России 21.09.2023), ссылка) .

Семейно-родительская траектория жизнедеятельности в период

студенчества поддерживается и на региональном уровне. Соответствующие меры в

течение 2024 г. ввёл целый ряд субъектов РФ. Так, например, появился закон «О

студенческом (семейном) капитале в Челябинской области», в соответствии с

которым право на такой капитал имеет студенческая семья, где оба родителя

обучаются и зарегистрированы по месту жительства на территории Челябинской

области, а возраст матери не превышает 23 лет. Размер студенческого капитала на

момент введения Закона в 2024 г. составлял 1 млн руб., с 2025 г. он увеличился

до 1,04 млн руб.( О студенческом (семейном) капитале в Челябинской области

(Закон Челябинской области от 06.09.2024 № 131-ЗО), ссылка) . В апреле 2024 г.

путём изменения в законодательстве Ивановской области также был введён

региональный студенческий (материнский) капитал для студентов организаций

высшего и среднего профессионального образования, в семьях которых

местожительством хотя бы одного родителя является территория этого субъекта РФ

(О региональном студенческом (материнском) капитале (Закон Ивановской области

от 19.04.2024 № 12-ОЗ), ссылка) . Меры

поддержки студенческих семей приняты и в других российских регионах, однако

именно Ивановская и Челябинская области на сегодня осуществляют самые объёмные

материальные меры стимулирования рождаемости у студентов. Эффективность этих

мер измеряется через рождение у молодых людей в период получения ими высшего

образования детей, которая, в свою очередь, напрямую зависит от существующих у

молодёжи репродуктивных установок, а также влияющих на их развитие факторов.

Тема вовлечения вузов в государственную демографическую

повестку является относительно новой для системы высшего образования.

Преимущественно она пока изучается через проблематику студенческих семей [1;

2], возможностей совмещения родительства и студенчества [3], развитие

репродуктивных ориентаций в период студенчества [4–10], возможностей обучения

студентов родительскому труду [11], анализа коллективных договоров, в которых

появляется поддержка семей сотрудников [12]. Наш подход отличается от

предложенных ранее тем, что он позволяет включить в тему вовлечения вузов в

государственную демографическую повестку новый акцент – взаимодействие вузов с

предприятиями. Несмотря на то, что тема взаимодействия вузов с бизнесом достаточно

широко исследована в научной литературе [13–16], она до сих пор не включала

демографическое направление. Между тем теоретическая основа такого

сотрудничества заложена, например, моделью четверной спирали (Quadruple Helix

Model) взаимодействия между университетами, государством, бизнесом и обществом

[17], а практическая востребованность сегодня – вовлечением бизнеса (наряду с

системой высшего образования) в демографическую повестку страны и регионов.

Действительно, тема участия бизнеса в смягчении демографических проблем

российских регионов активизировалась лишь в последние два года (см., например,

[18; 19] и др.). Введён ЭКГ-рейтинг, замеряющий усилия работодателей в

реализации мер, направленных на семьи работников; появились рекомендации

Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

сторонам социального партнёрства по разработке и реализации мероприятий

корпоративной социальной политики по поддержке работодателями работников с

семейными обязанностями (Рекомендации Российской трёхсторонней комиссии по

регулированию социально-трудовых отношений сторонам социального партнёрства по

разработке и реализации мероприятий корпоративной социальной политики по

поддержке работодателями работников с семейными обязанностями (утв. решением

Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

от 29 ноября 2024 г., протокол №9пр, ссылка));

учёными исследован опыт реализации такой поддержки на отдельных предприятиях

[20; 21].

Тема развития взаимодействия вузов с бизнесом в рамках

демографического направления представляется особенно актуальной в тех регионах,

где меры поддержки выполнения работниками семейных обязанностей со стороны

предприятий существуют уже много лет (например, это можно сказать о Челябинской

области, в которой один из крупнейших работодателей – Магнитогорский

металлургический комбинат – начал реализацию подобных мер с 2004 г. (Центр

«Материнство». Благотворительный фонд «Металлург», ссылка)). В то же время для

того, чтобы уверенно говорить о целесообразности введения нового вектора в

сотрудничество вузов и предприятий, необходимо понимать его перспективность и

результативность. Очевидно, что потенциальным результатом такого вектора сотрудничества

следует рассматривать те же показатели, на которые направлены мероприятия,

связанные с обозначенным на государственном уровне вовлечением образовательных

организаций в демографическую повестку, – рост рождаемости и усиление

репродуктивных ориентаций студентов.

Целью настоящего исследования стало выявление новых

возможностей включения вузов в демографическую повестку через механизм

информирования студентов об участии бизнеса в смягчении демографических проблем

индустриального региона. Объектом эмпирического исследования выступили студенты

двух последних курсов бакалавриата и специалитета очной формы обучения вузов

Челябинской области.

Данные и методы

В октябре–ноябре 2024 г. в Челябинской области среди

студентов двух вузов – Южно-Уральского государственного университета и

Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова –

была проведена серия исследований с помощью методов анкетного опроса и

подготовки эссе. Выбор для анализа вузов Челябинской области был связан с недавним

введением в регионе стимулирующей меры в виде студенческого (семейного)

капитала, традициями реализации мер поддержки семей работников на ряде

промышленных предприятий области, самым низким уровнем региональной рождаемости

из субъектов РФ, входящих в Уральский федеральный округ. В ходе анкетирования

было опрошено 425 студентов последних двух курсов очной формы обучения двух

вузов Челябинской области. Эссе писали студенты последнего года обучения.

В ходе анкетирования и эссе изучался широкий круг вопросов,

связанных с репродуктивными планами студентов, факторами выбора ими

работодателя, влиянии наличия корпоративных демографических мер на выбор

работодателя и др. В настоящем исследовании мы анализировали следующие

параметры: осведомлённость студентов о существовании форматов корпоративной

поддержки семей работников на предприятиях; источники информации о мерах

корпоративных демографических политик; репродуктивные планы и планы в отношении

совмещения семейной и профессиональной стратегий жизнедеятельности.

Выборка для опроса строилась по полу и профилю обучения

студентов. Для проектирования выборки использовались статистические данные,

представленные на сайте Министерства науки и высшего образования РФ по форме №

ВПО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,

программам специалитета, программам магистратуры», в которой отражены сведения

о распределении студентов по направлениям подготовки, в том числе – по полу.

Далее каждая специальность была соотнесена с профилями подготовки в

соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию. В

Таблице 1 представлено распределение респондентов из Челябинской области для

опроса и подготовки эссе.

Результаты исследования

1. Осведомлённость студентов о поддержке

работодателями сотрудников с семейными обязанностями: оценки, источники

В рамках образовательного процесса в высшей школе студенты,

наряду с компетенциями, получают информацию, направленную на подготовку будущих

работников к взаимодействию с работодателем. Так, например, наличие у

специалиста, выходящего на рынок труда, информации о возможной поддержке со

стороны работодателя может позволить более взвешенно выбирать место работы,

формулировать к нему требования с учётом наличия (либо отсутствия) такой

поддержки. Информация подобного рода может быть получена как в ходе

образовательного процесса (например, практик, проектной деятельности), так и в

рамках внеучебных мероприятий (встреч с работодателями, мастер-классов и т.

п.). Предварительная диагностика осведомлённости студентов о возможных мерах

поддержки на предприятиях работников и выявление факторов, её определяющих,

необходимы для понимания возможностей вузов содействовать как решению

государственных демографических задач, так и прогнозированию возможных

результатов этой работы. Вопросы об осведомлённости студентов о возможных мерах

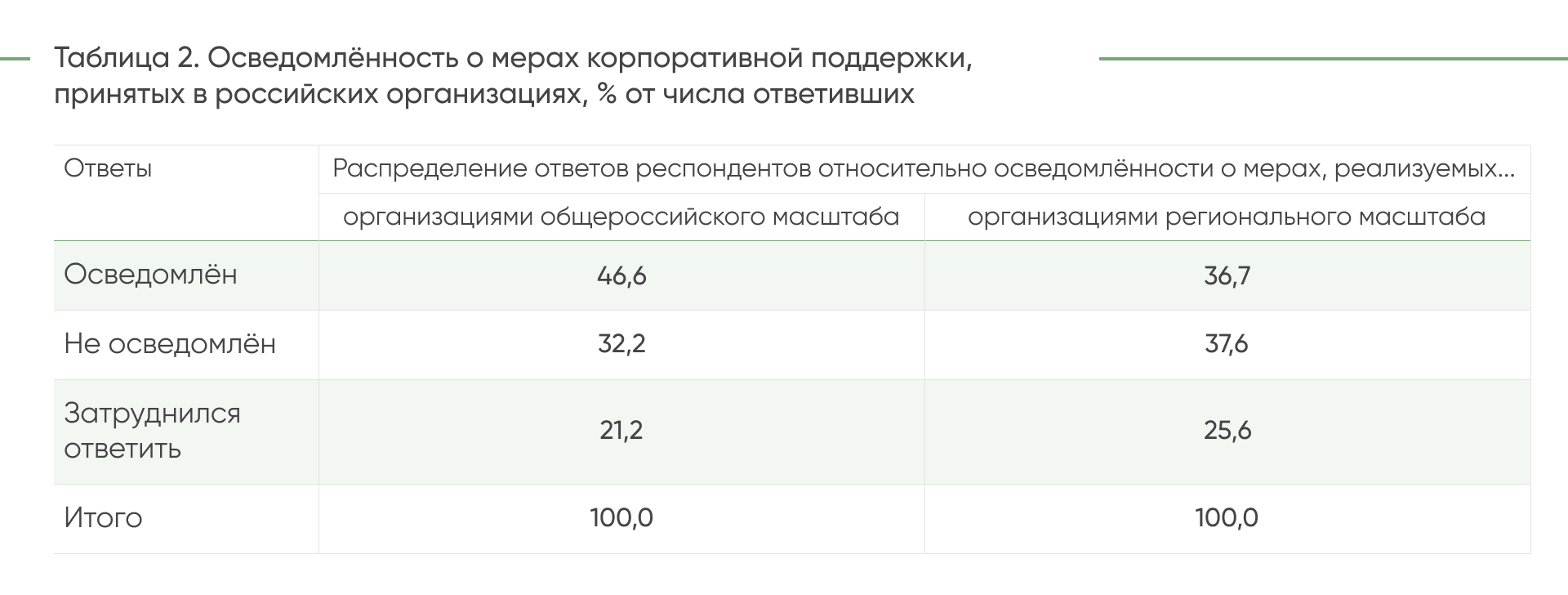

поддержки работников с семейными обязанностями задавались об организациях

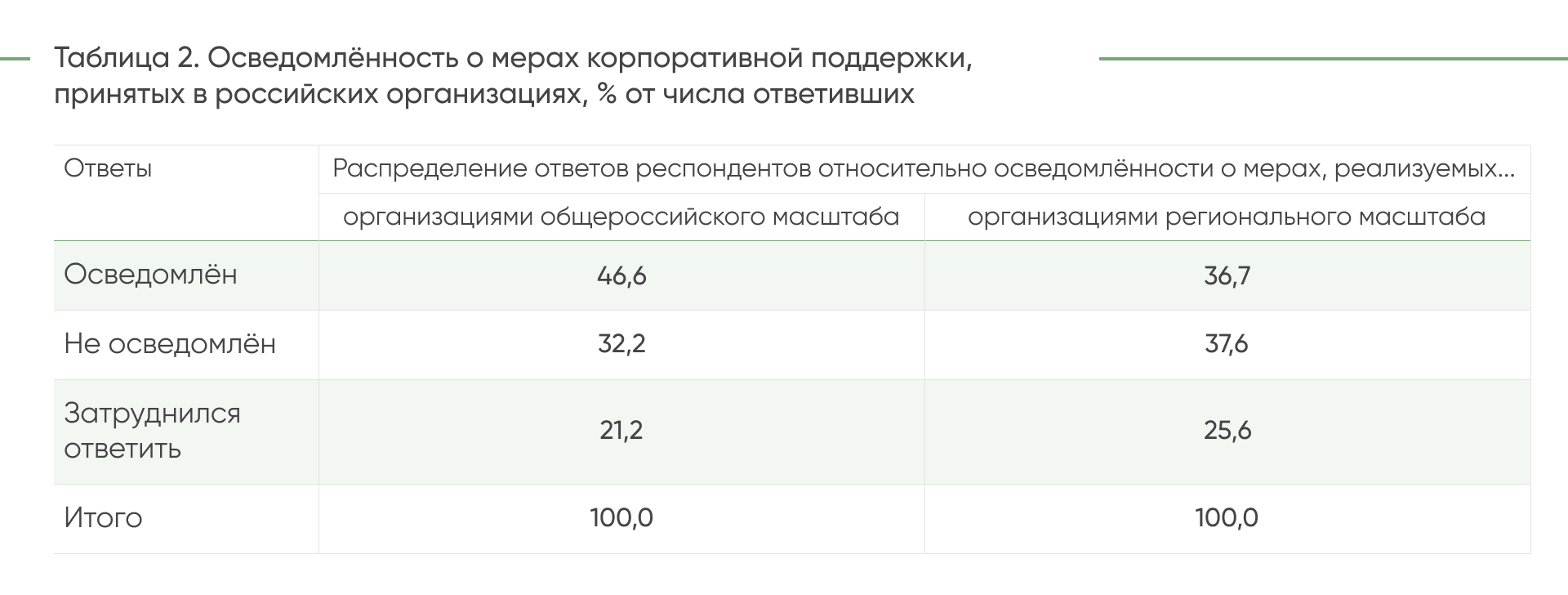

общероссийского и регионального масштаба отдельно. Информированность в

отношении первых оказалась выше, чем в отношении вторых (Таблица 2). При этом

выявлена большая доля студентов, затруднившихся оценить свою осведомлённость:

пятая часть респондентов не смогли оценить её относительно организаций

общероссийского масштаба, и четверть – относительно организаций регионального

масштаба.

Отметим, что Таблица 2 показывает, по сути, самооценку

осведомлённости, а не реальные знания студентов о предлагаемых работодателями

мерах поддержки. Для того, чтобы оценить реальную осведомлённость, необходимо

понять, какие именно меры поддержки предприятиями сотрудников известны

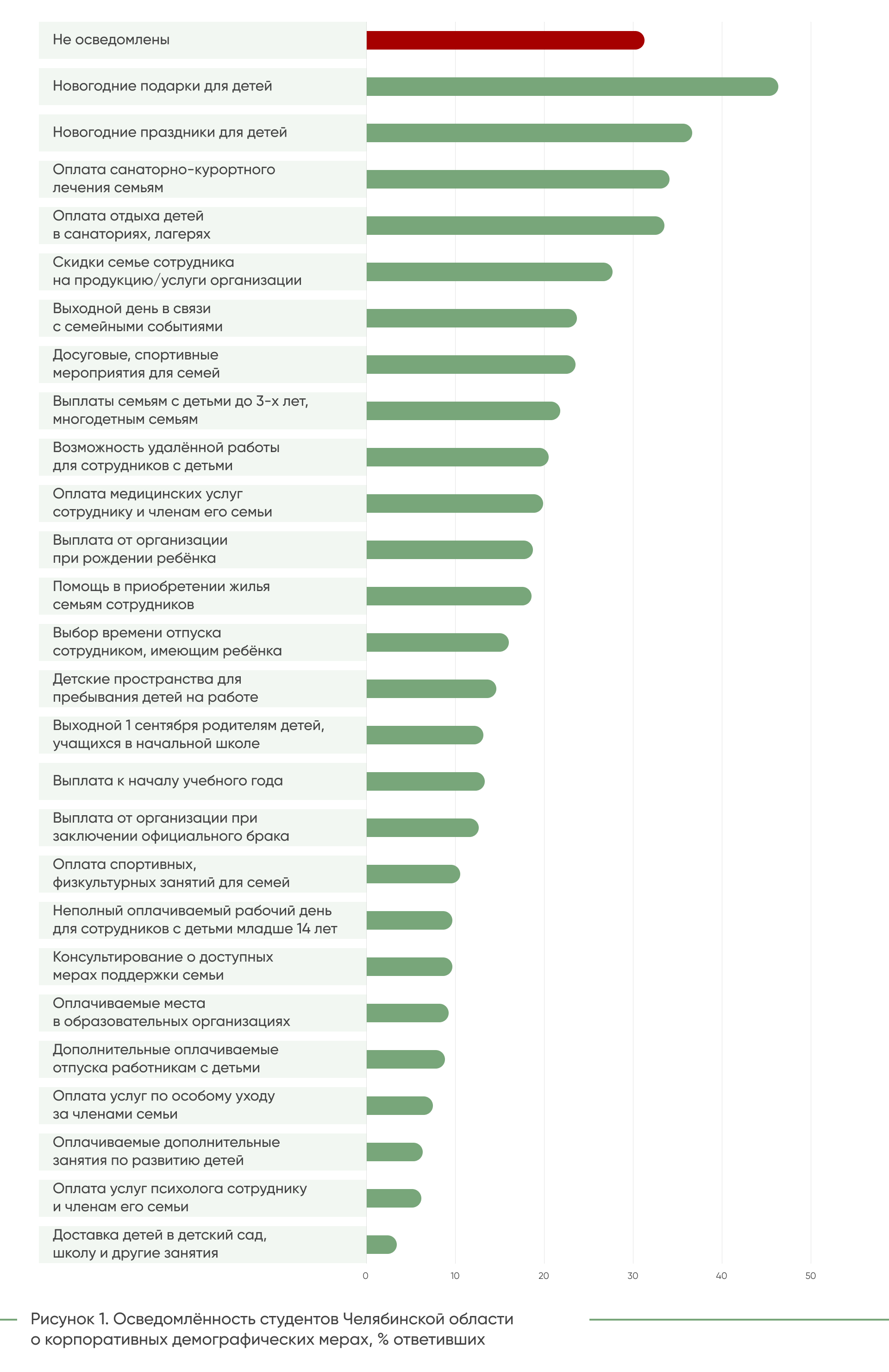

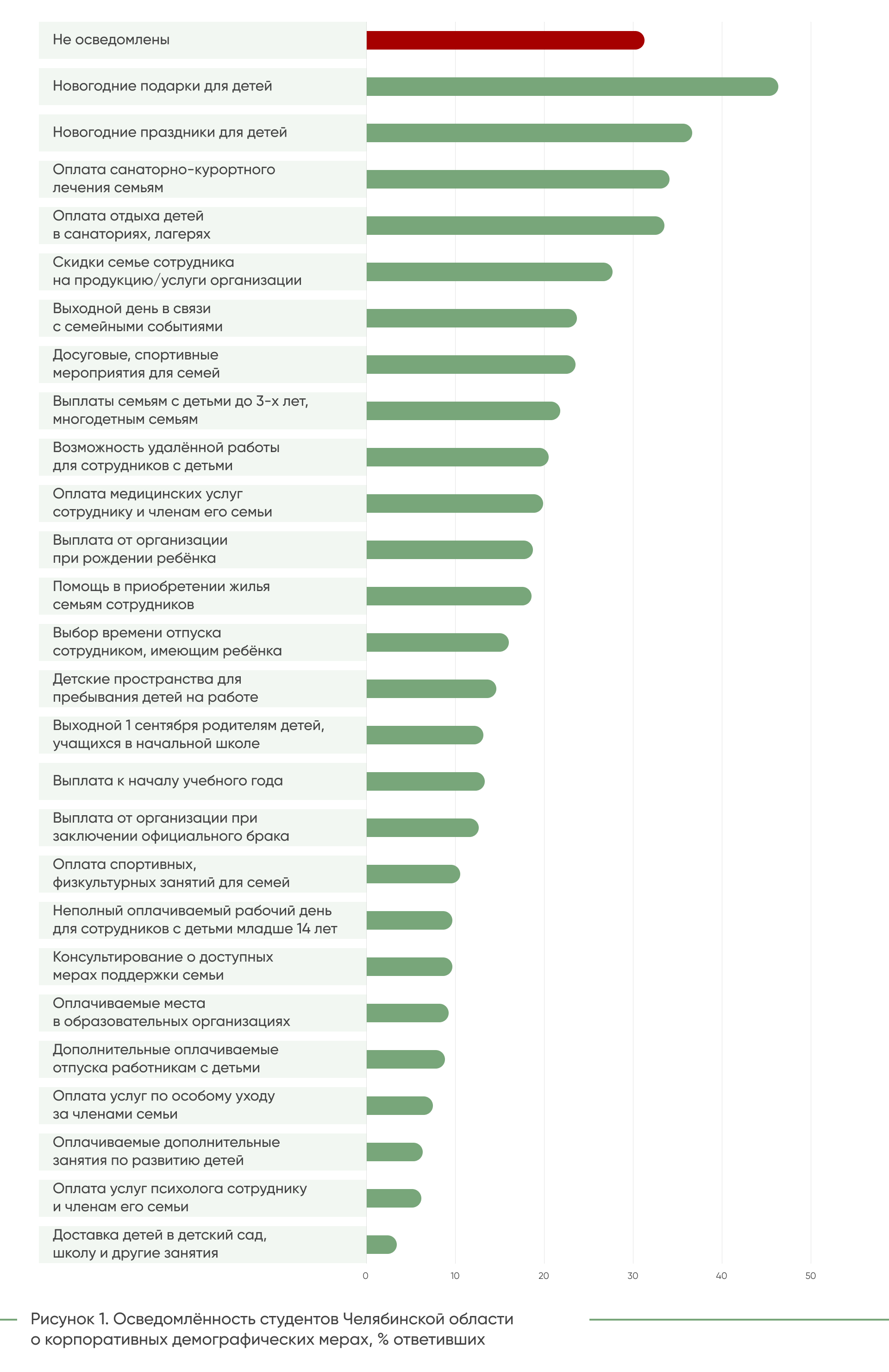

студентам. Уровень информированности оказался невысок: 32% респондентов не

знают ни одной из мер подобной поддержки. Остальные опрошенные в первую очередь

называют новогодние подарки детям сотрудников и организацию для них новогодних

праздников. Также примерно треть студентов знают об оплате отдыха детей в

летних лагерях и столько же – об оплате санаторно-курортного лечения

сотрудников и членов их семей. Если разделить все меры на три группы

(организационные (дополнительный отпуск и выходные, гибкий график, возможность

удалённой работы и т. д.), финансовые (разнообразные выплаты и скидки на

услуги, оплата ДМС и т. д.) и проведение корпоративных мероприятий), то следует

констатировать, что финансовые меры традиционного характера студенты называют в

качестве известных чаще всего (Рисунок 1).

В эссе назвать хотя бы какие-то меры поддержки также смогли

далеко не все студенты. Часть из них просто отказались отвечать: «К

сожалению, не могу ответить на этот вопрос, потому что это мне неизвестно»

(муж., ест.); «Я бы сказала, что я не интересовалась этими вопросами и пока

о них не задумывалась» (жен., ест.). Другие сослались на то, что данная

информация для них пока не актуальна: «Я не интересовался таковыми, т. к. в

ближайшее время не планирую детей, и мне это неинтересно» (муж., ест.).

Тем не менее ряд студентов всё же смогли перечислить

применяемые работодателями способы поддержки работников. И здесь вновь, говоря

о поддержке членов семьи, старшекурсники в основном называли финансовую помощь.

Чаще всего речь шла о подарках детям на различные праздники (скорее всего, в

силу распространённости этой практики), медицинской страховке членам семьи,

материальной помощи в сложных ситуациях: «Программы медицинского страхования

– предприятия оплачивают медицинскую страховку не только для сотрудников, но и

для членов их семей» (муж., гум.); «Разве что путёвки в санатории, куда

можно поехать всей семьёй» (муж., ест.); «Выплаты, такие как при травме,

инвалидности (из-за работы на предприятии), смерти (из-за работы на

предприятии); льготные условия, ставки по кредиту» (муж., техн.). Кроме

того, речь в эссе шла о помощи со стороны предприятий в получении детьми

образования и, безусловно, помощи в приобретении жилья: «Мне известно, что

некоторые предприятия предоставляют жильё семьям, оплачивают перелёты и

выписывают путёвки всей семье на море, путёвки ребёнку в лагерь» (муж.,

техн.); «Кредит на образование. Выдача земельных участков (отдалённые

предприятия)» (жен., техн.). Это неудивительно, т. к. финансовая поддержка,

независимо от того, в каком формате она оказывается – целевые выплаты или

пособия, – оказывает влияние на благосостояние всей семьи. В целом же видно,

что здесь отражается представление студентов о наиболее актуальных проблемах

семей с детьми, таких как наличие жилья, доступность медицинских услуг и оплата

образования.

Говоря об организационных мерах поддержки (которые также

могут ассоциироваться у студентов с поддержкой семьи, т. к. организационные

решения позволяют смягчить сложности, связанные с сочетанием профессиональной и

семейной жизни), студенты прежде всего обращали внимание на удобный график

работы, или даже возможность работать удалённо, брать отгулы, помощь в

получении места в дошкольных учреждениях: «Возможность предоставления

адекватного больничного, отгулов» (жен., гум.); «Детские сады и ясли на

территории предприятия – это позволяет работникам легче совмещать работу и уход

за детьми. Предоставление дополнительных дней отпуска для семейных событий,

например при рождении ребёнка или для свадьбы» (муж., гум.).

Интересно, что часть студентов рассматривает эти меры не

только с позиции наёмного работника, то есть получателя возможных благ, но и с

позиции самого работодателя: «Меня привлекает практика с корпоративами. На

таких мероприятиях можно ближе познакомиться с семьёй работника (если компания

небольшая), лучше понимать человека, знать, чего можно от него ожидать. Для

работника [важно] не чувствовать себя ущемлённым, оставшимся без внимания»

(муж., техн.). То есть, называя меры поддержки, студенты поясняют, какой может

быть отдача от этих мер и для самого предприятия. Они утверждают, что такие

меры обеспечивают разнообразие работы, оптимизацию интеллектуальной нагрузки,

повышают работоспособность, мотивируют сотрудника работать лучше и в итоге

повышают лояльность работника по отношению к работодателю: «Такие меры не

только повышают лояльность работников, но и способствуют их благополучию и

сплочению семей» (муж., гум.); «Развитие сплочённости коллектива путём

проведения специальных мероприятий» (муж., ест.).

Откуда студенты информацию вообще получают о мерах

поддержки, которых можно ждать от работодателя? Обычно два основных источника –

это родительский и собственный опыт. Если родители студента сами являются

работодателями, то студент указывает, какие меры предпринимаются на их

предприятии: «Примером является бизнес моего отца. Он всегда давал премии на

праздники, всегда дарил подарки детям сотрудников на Новый год, а также всегда

водил их в кино или детей более младшего возраста на «ёлку» в ДК

железнодорожников. Также была возможность помощи в покупке квартиры сотруднику,

выплаты по ней просто вычитались из зарплаты без процентов» (муж., гум.).

У части студентов родители работали по найму в организациях,

где развиты меры корпоративной поддержки, что тоже становится источником

информации по данному вопросу: «У меня папа работал в пожарной охране МЧС,

там выплачивались деньги на детей, также подарки на Новый год выдавались

хорошие. Мама работала в “Газпроме” оператором на заправке, также выдавались

подарки на Новый год для детей до 10 лет» (жен., техн.).

Важным является и собственный опыт, особенно для студентов,

которые совмещают работу и учёбу: «Если человек заболел, то ему заказывают

доставку с вкусняшками, у нас на работе так делают, ещё психолог помогает

справиться с выгоранием» (жен., ест.).

Обратим внимание, что никто из респондентов не ссылается на

то, что информация о корпоративных демографических мерах была получена ими в

стенах университета, что в определённом смысле свидетельствует о недостаточном

внимании вузов к данному аспекту подготовки.

2. Параметры, связанные с уровнем информированности о

мерах корпоративной демографической политики

Репродуктивные ориентации (опросные данные)

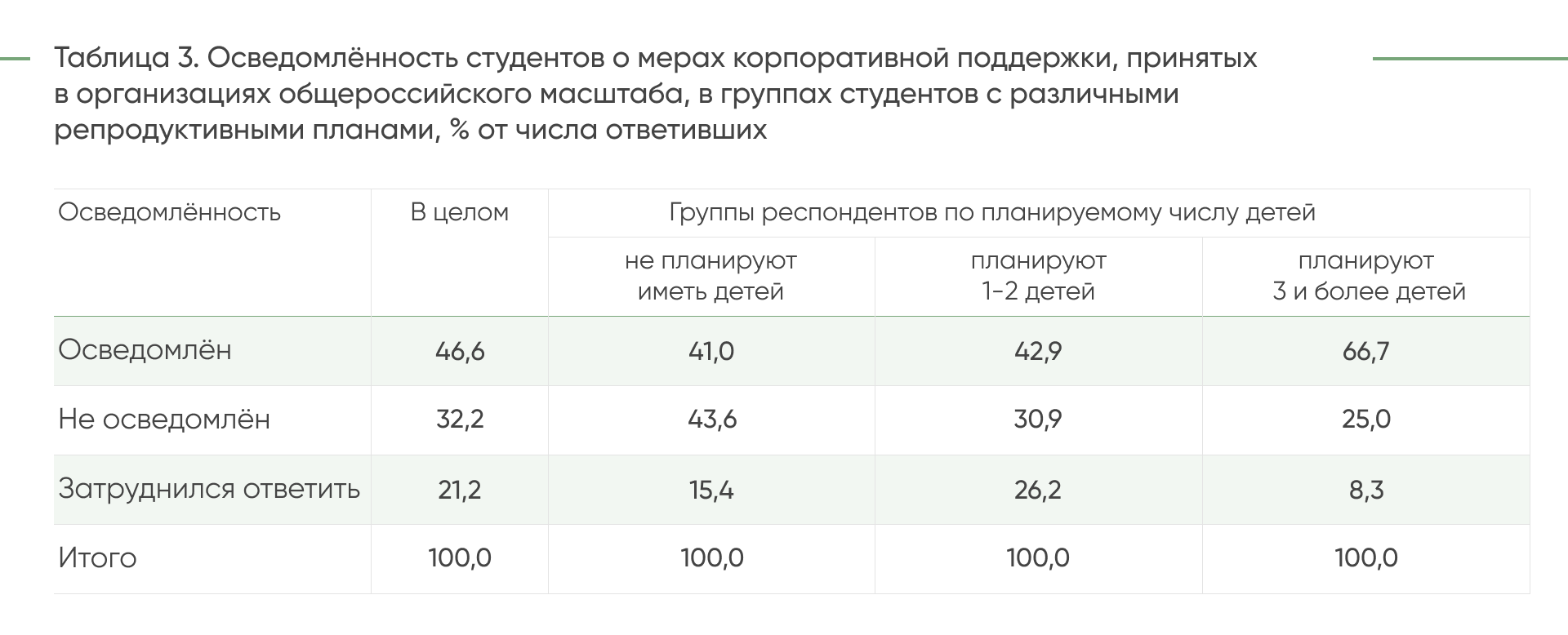

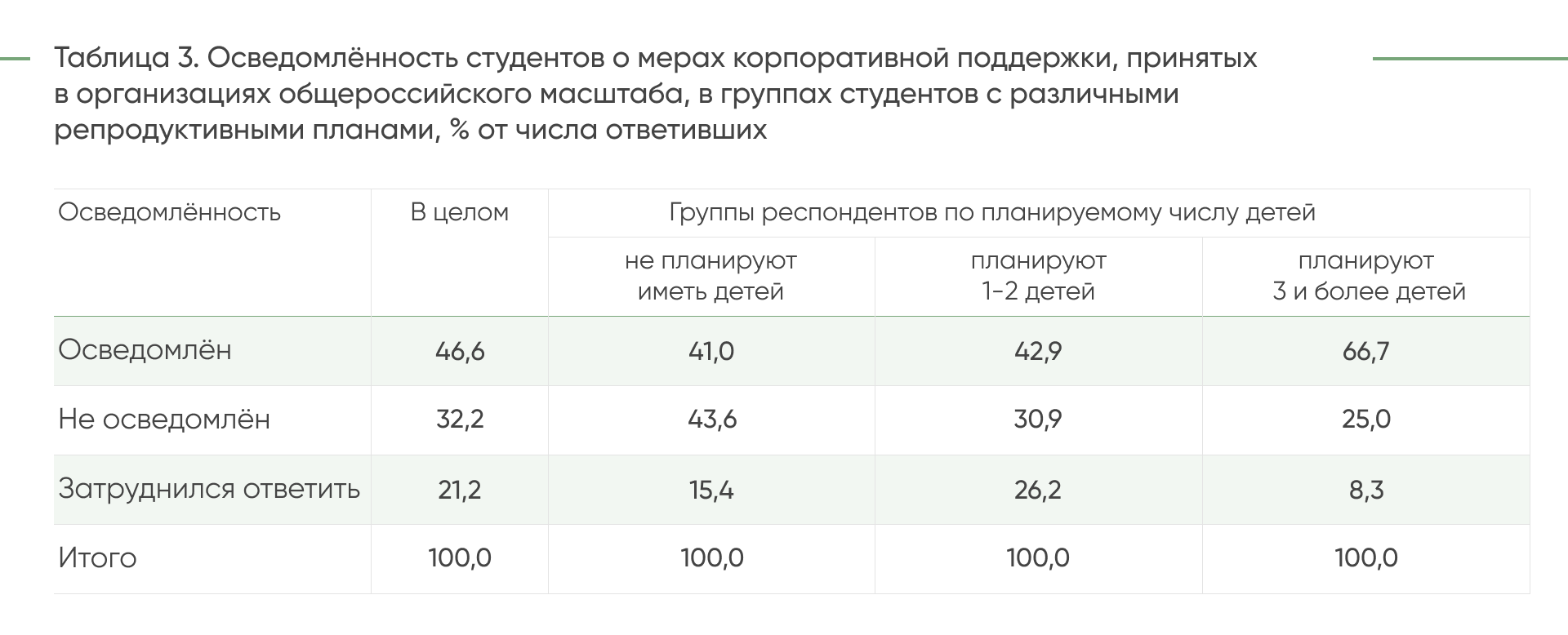

Осведомлённость о корпоративных демографических мерах

коррелирует с планами относительно количества детей: те, кто планирует иметь

детей, осведомлены о мерах больше, чем те, кто не планирует их иметь

(коэффициент Крамера 0,161, p=0,000). Различия можно увидеть в Таблице 3.

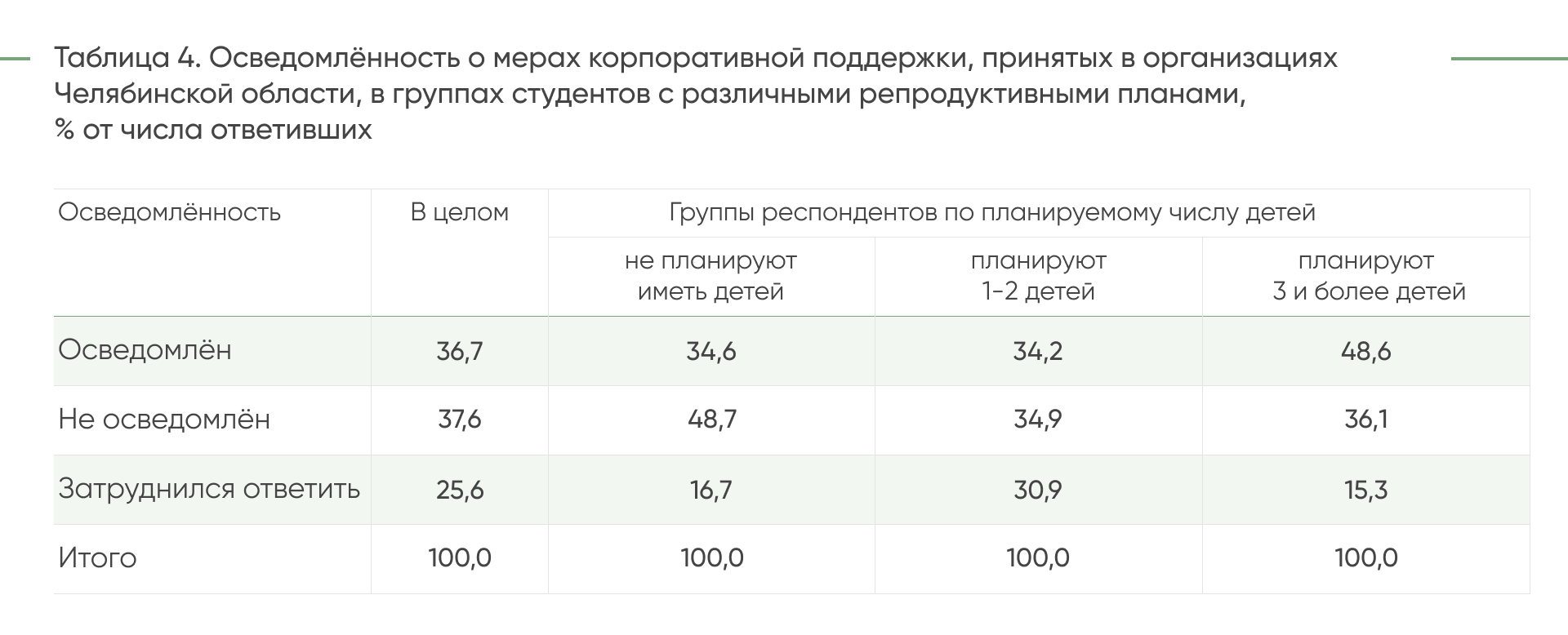

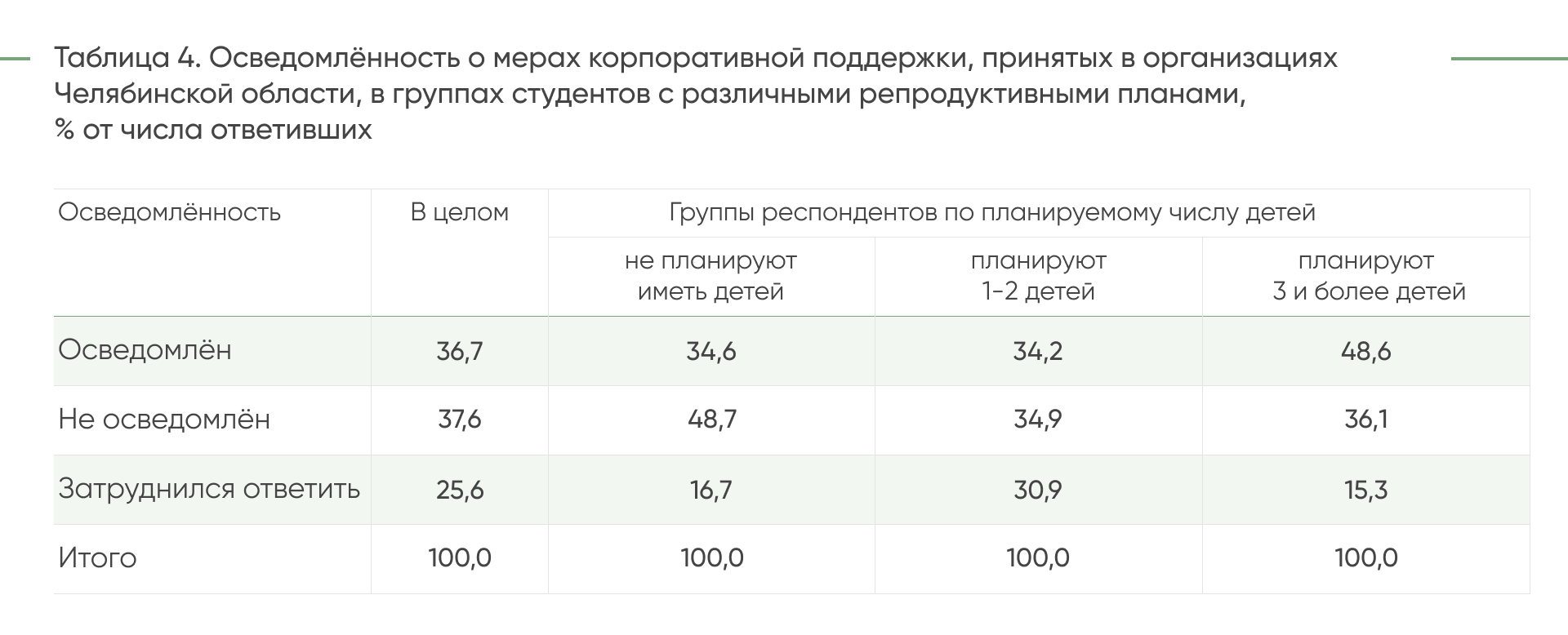

Также видна связь осведомлённости о мерах поддержки,

существующих на предприятиях Челябинской области, с репродуктивными планами

студентов (Таблица 4): те, кто не планирует иметь детей, в 35% случаев

осведомлены о поддержке, которую оказывают предприятия региона семьям с детьми,

и почти в половине случаев о ней не осведомлены. Чаще всего осведомлённость в

этом вопросе отмечают те, кто планирует в будущем иметь троих и более детей:

среди них 49% утверждают, что меры поддержки им известны (коэффициент Крамера

0,132, p=0,005).

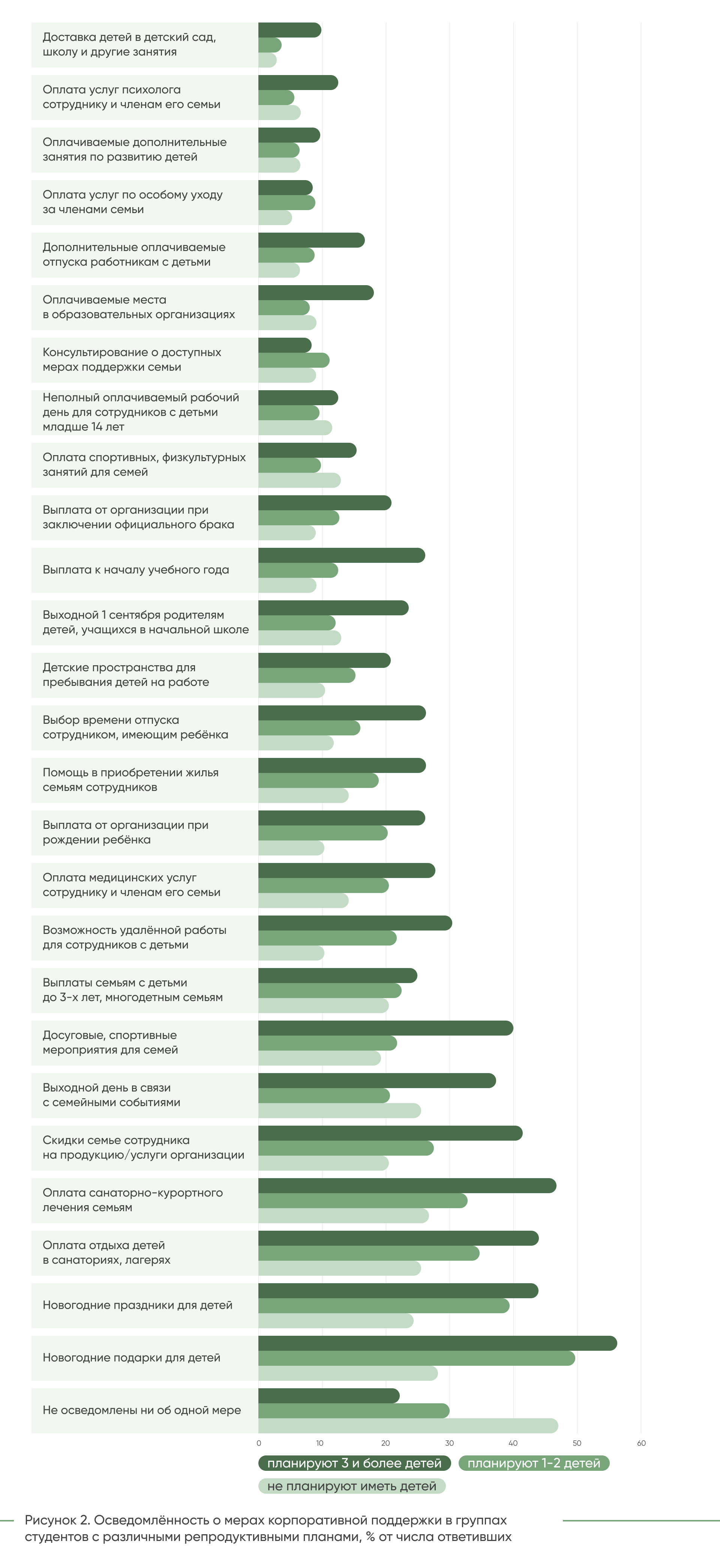

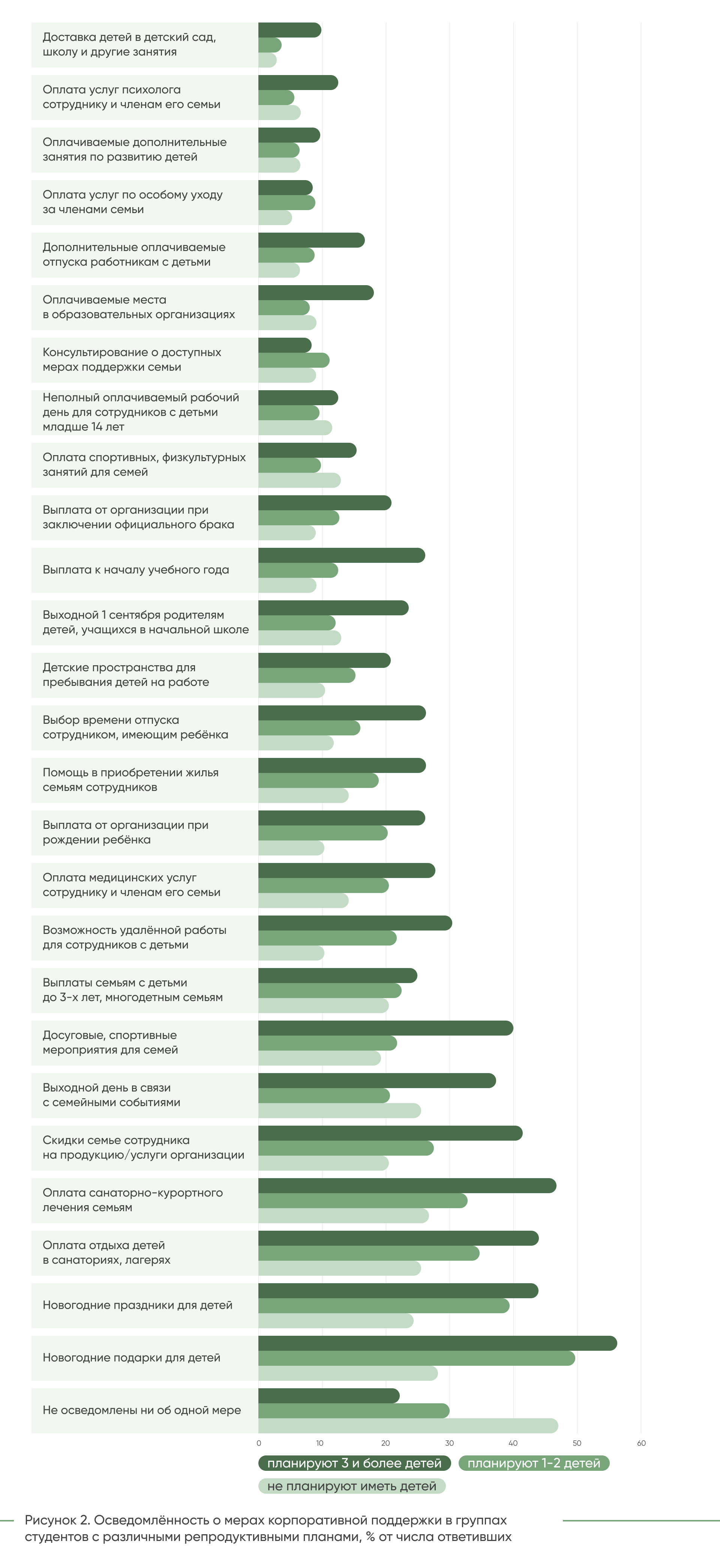

Что касается факторов, определяющих знакомство с конкретными

мерами поддержки, здесь проявляется та же закономерность: студенты, планирующие

многодетность, чаще демонстрируют осведомлённость о конкретных мерах поддержки

работодателей в сравнении с теми, кто становиться родителями не планируют (Рисунок

2).

Планы относительно совмещения карьеры и семьи (эссе)

Интерес студентов старших курсов к мерам поддержки со

стороны работодателей и, как следствие, осведомлённость о них появляются на

фоне определённых представлений о том, каким образом будет складываться

семейная и профессиональная жизнь индивида. Это заставляет рассмотреть выявленные

варианты отношения студентов к совмещению семьи и карьеры, которое можно

разделить на следующие типы. Наиболее распространённым является стремление к

балансу между этими двумя сферами. При этом практически все, по значимости

выделяя семью, хронологически на первое место выносят построение карьеры. Её

рассматривают как возможность создать основу для будущей семейной жизни, в

первую очередь – финансовую. Другие аспекты (например, жильё) не акцентируются,

в эссе упоминается лишь общая стабильность: «После выпуска из университета

работа будет стоять у меня на первом месте, для того чтобы укрепиться в этом

мире и приобрести финансовую подушку… после чего, к 25–27 годам, планирую

уделять время созданию семьи и заводить детей, тем не менее не забываю про

развитие работы. В идеале семья и работа для меня должна идти в балансе 50 на

50, после чего, годам к 40, больше времени уделять семье» (муж., гум.); «Не

вижу смысла в создании семьи без финансовой “подушки” и средств для

удовлетворения потребностей ребёнка» (муж., техн.)

При этом явно видно понимание, что баланса достичь весьма

сложно, что выводит карьерные устремления на первое место: «Для меня на

первом месте стоит работа, т. к. обеспечить условия является первостепенной

задачей» (муж., ест.); «Если вдруг возникнут проблемы с карьерой, с

заработком, то в моём понимании создание семьи стоит отодвигать как можно

дальше, на первый план нужно выдвинуть карьеру для будущего благополучия семьи»

(муж., ест.); «Сейчас для меня важно обучение, создание карьеры, заведение

новых знакомств и связей, для того, чтобы в дальнейшем, имея всё это, вырастить

и воспитать хороших и образованных детей» (жен., техн.).

Некоторые отмечают сложность сосуществования этих сторон

жизни, в основу здесь ложится опять же финансовые аспекты жизнедеятельности: «В

моём понимании, семья и работа – это вещи, которые сосуществовать не могут, за

исключением определённых ситуаций, например, когда ты уже богат и работать на

работе – это уже не необходимость» (муж., гум.); «Карьерные планы плохо

сочетаются с семьёй, потому что, в моём понимании, для семьи нужен большой

заработок для приобретения своего комфортного жилья, на которое сейчас большие

цены, что при работе моей мечты будет затруднительно» (жен., техн.).

Существует и позиция, при которой на первое место по

значимости выводится семья, работа либо рассматривается как вынужденная мера («Работа

исключительно для семьи и ради семьи», (жен., техн.)), либо только как

средство самореализации («Я планировала работать для себя, чтобы это было в

удовольствие» (жен., ест.)).

И, наконец, для некоторых респондентов семья либо вообще не

видится в качестве части их будущего, либо откладывается на неопределённый

срок: «Детей ещё не планирую, и вопрос не так актуален» (жен., ест.).

Надо отметить, что представления о мерах поддержки со

стороны работодателя достаточно чётко формулируют главным образом студенты из

первой группы – стремящиеся к балансу этих сторон жизни или выводящие на первый

план карьеру. Те студенты, которые не планируют семью или, наоборот,

рассматривают работу только как вынужденную меру или дополнение к семье, вообще

не формулируют свои представления ни о возможностях сочетания семьи и карьеры,

ни о мерах поддержки семей работников, или формулируют их очень поверхностно.

То есть интерес к таким проблемам связан со стремлением преуспеть в разных

сферах жизни.

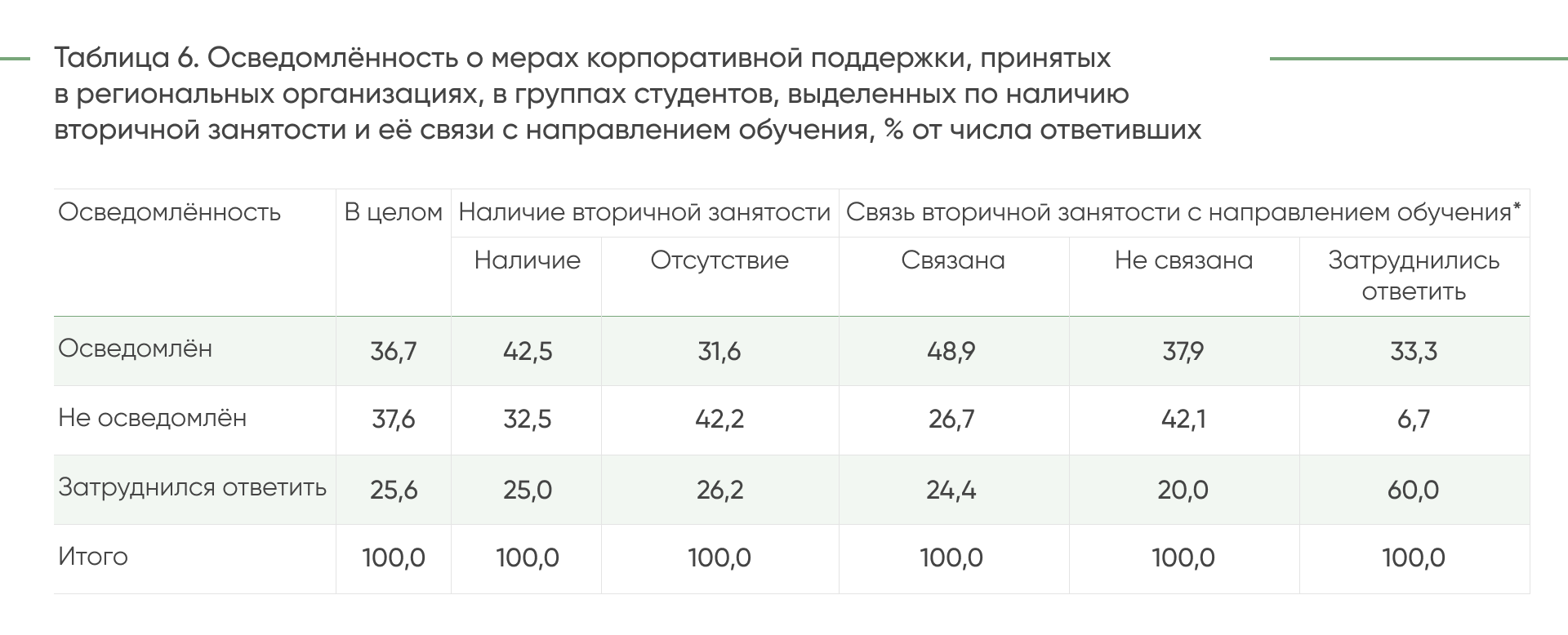

Примечание: * – количество ответивших на вопрос 200 человек

(те, кто работают и учатся одновременно).

Другие факторы, связанные с осведомлённостью (место учёбы,

профиль подготовки, вторичная занятость)

Осведомлённость о мерах, принятых в организациях

общероссийского масштаба, коррелирует с местом учёбы (коэффициент Крамера

0,188, p=0,001) и профилем подготовки (коэффициент Крамера 0,111, p=0,033):

студенты Магнитогорского государственного технического университета чаще

осведомлены о мерах поддержки, также выше осведомлённость студентов,

обучающихся на технических направлениях (Таблица 5).

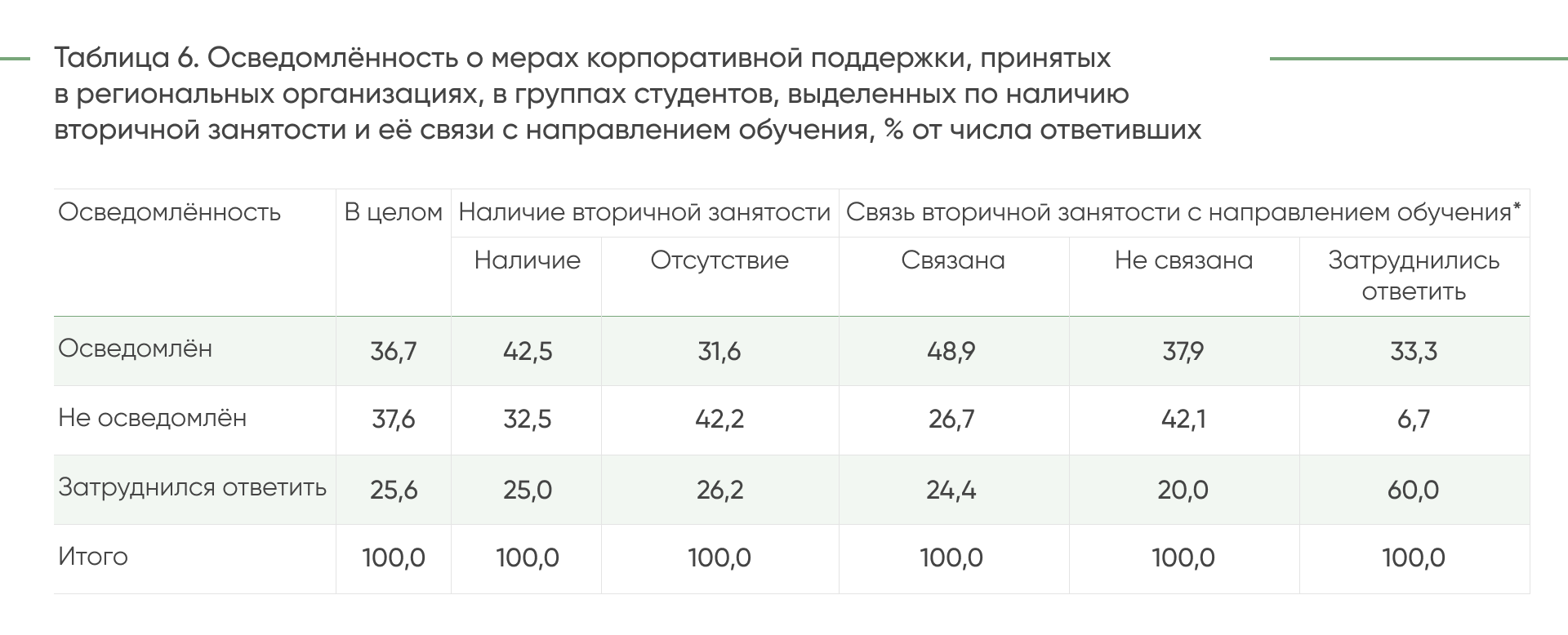

Свою роль в осведомлённости играет и наличие вторичной

занятости: среди совмещающих работу с учёбой осведомлёнными себя считают 53%

респондентов, а среди тех, кто только учится, – 40% (коэффициент Крамера 0,136,

p=0,019).

Осведомлённость о конкретных мерах поддержки, принятых в

организациях, расположенных в Челябинской области, также коррелирует с местом

учёбы: среди студентов Магнитогорского технического университета о мерах

поддержки со стороны предприятий осведомлены 43%, а среди студентов ЮУрГУ – 33%

(коэффициент Крамера

0,146, p=0,011). Вероятнее всего, это связано с наличием в

Магнитогорске крупного градообразующего предприятия – металлургического

комбината, который оказывает существенное влияние на жизнь города в целом, что

активно подчёркивается в средствах массовой информации. В Челябинске

предприятия, чья социальная деятельность акцентировалась бы с такой же

интенсивностью, нет.

Другим фактором, определяющим осведомлённость о мерах

корпоративной поддержки, является наличие вторичной занятости (коэффициент

Крамера 0,121, p=0,046) и её связь с получаемой профессией (коэффициент Крамера

0,204, p=0,002). Студенты, сочетающие работу с учёбой, чаще отмечают

осведомлённость о мерах корпоративной поддержки, и реже – отсутствие

осведомлённости, чем те, кто только учится. Работающие по получаемой

специальности чаще осведомлены о мерах поддержки, чем те, чья работа со

специальностью не связана. Эти данные представлены в Таблице 6.

Обсуждение результатов

Учитывая те беспрецедентные меры, которые принимаются

органами государственного управления субъектов РФ для повышения рождаемости у

студентов вузов, а также кадровый дефицит, характерный для рынков труда многих

российских регионов, ценность полученных в исследовании данных многократно

увеличивается. Они указывают на новые (дополнительные к обозначенным в

федеральном проекте «Поддержка семьи» национального проекта «Семья»)

возможности вовлечения вузов в решение государственных задач в области

демографии, поскольку демонстрируют существование значимого потенциала развития

репродуктивных планов молодёжи, закрепления у неё стратегий совмещения

карьерной и семейной траекторий через повышение уровня информированности

студентов о мерах корпоративной поддержки семейных работников, реализуемых на

предприятиях региона. Вместе с тем выявленный низкий уровень информированности

респондентов, особенно в отношении региональных предприятий, говорит о

недостаточной интегрированности информации о подобных инициативах в

общедоступное пространство. Только треть респондентов продемонстрировали

базовые знания о существующих мерах, превышающих типичные виды поддержки, такие

как праздничные подарки детям сотрудников. Между тем, например, на

Магнитогорском металлургическом комбинате многие годы существует одна из самых

значимых в стране мер корпоративной поддержки родительства – освобождение

женщин с 13 недели беременности от работы с сохранением средней заработной

платы по основному месту работы (Поддержка материнства и работников с семейными

обязательствами, ссылка);

компания «Мечел» активно занимается организацией детского отдыха для детей

сотрудников, имея на балансе предприятия в Челябинской области 4 загородных

детских лагеря. Полученные нами результаты при наличии достаточно развитых

корпоративных мер наглядно свидетельствуют о том, что, размышляя о своём

будущем, большая часть молодых людей не принимает во внимание те социальные

инициативы работодателей, которые направлены на поддержку семейных ценностей и

смягчение проблем совмещения семейной и профессиональной жизни. Эти данные

также подчёркивают необходимость участия организаций, активно внедряющих меры

корпоративной демографической политики, в формировании информационного

пространства для студенческой молодёжи.

Данные эссе показали, что взаимоотношения между карьерными и

семейными стратегиями у студентов во многом выстраиваются на основе восприятия

необходимости финансовой стабильности и наличия социальных гарантий.

Большинство респондентов, ориентирующихся на создание семьи в будущем,

связывают реализацию своих планов с необходимостью сначала наладить

материальную основу жизни, включая и стабильный заработок, и получение доступа

к мерам корпоративной поддержки. При этом студенты, демонстрирующие повышенную

осведомлённость о мерах корпоративной поддержки семей работников, эксплицитно

указывают, что знание подобных инициатив стимулирует их доверие к

работодателям, повышает вероятность выбора компаний, демонстрирующих социальную

ответственность, и мотивирует к планированию семьи.

Результаты анкетирования и анализа эссе подчёркивают, что

основной источник информации о корпоративных мерах поддержки для студентов –

это личный опыт работы. Среди студентов, имеющих вторичную занятость,

выделяются те, кто, работая в сфере, связанной с их профессиональным профилем,

имеют наиболее высокий уровень осведомлённости. Это подчёркивает необходимость

создания программ раннего профессионального погружения студентов – программ,

предполагающих не только работу внутри сферы будущей профессии, но и знакомство

с кадровой политикой компаний, в том числе в части мероприятий социальной

поддержки семей сотрудников. Вторым важным источником информации оказались

семейные примеры. Родители, работающие на предприятиях, где реализуются меры

корпоративной поддержки семей сотрудников, становятся носителями «живых

кейсов». В силу этого становится очевидной необходимость взаимодействия между

предприятиями и образовательными учреждениями на уровне семейных

профориентационных мероприятий (например, организация экскурсий, встреч с

родителями студентов, мероприятий в формате просветительских кампаний, которые

бы информировали будущих работников о существующих мерах поддержки на

предприятиях).

Стоит отметить, что именно родители играют особую роль в

формировании карьерных установок студентов [22]. Их мнение часто становится

определяющим при оценке перспектив трудоустройства, уровня социальных гарантий

и возможностей совмещения карьеры и семьи. Таким образом, вовлечение родителей

в процесс информирования студентов о корпоративных мерах поддержки семей

работников является важным элементом повышения осведомлённости молодёжи и

формирования у них реалистичных ожиданий относительно будущей профессиональной

и семейной жизни.

Для реализации этой задачи возможно привлечение

некоммерческих организаций – например, реализация совместного проекта с Советом

родителей Челябинской области, который может стать эффективной платформой для

взаимодействия между вузами, работодателями, родительским сообществом и самими

студентами через организацию цикла просветительских семинаров и лекций с

участием представителей предприятий, реализующих меры корпоративной поддержки

семей работников, и членов Совета родителей. Такие мероприятия могут быть

проведены на базе Южно-Уральского государственного университета и

Магнитогорского государственного технического университета и включать в себя

презентации успешных кейсов корпоративной поддержки семей, а также обсуждение

возможных выгод от подобной политики для студентов и их будущих семей. Это

позволит не только повысить уровень осведомлённости, но и сформировать у

студентов позитивное отношение к работодателям, внедряющим социальные

инициативы.

Исследователями отмечается, что рождаемость зависит от

социально-экономических условий и от репродуктивных установок молодёжи [23]. В

этой связи необходимо подчеркнуть, что ориентированность студентов на карьерные

устремления – это естественный этап профессионального становления молодёжи, не

противоречащий развитию у них репродуктивных ориентаций. Однако без наличия

уверенности в завтрашнем дне, сопряжённой как с материальной стабильностью, так

и с предсказуемостью мер поддержки со стороны работодателя, молодёжь будет

стремиться отдалить по времени реализацию семейных планов. Для нивелирования

подобных тенденций целесообразно формировать комплексный стратегический подход,

включающий в качестве элемента популяризацию корпоративных мер поддержки семей

работников работодателем через её интеграцию в информационную повестку вузов.

Интересантами этих процессов выступают работодатели, разрабатывающие меры для

преодоления кадрового дефицита на предприятиях; вузы, повышающие эффективность

взаимодействия с региональным рынком труда; органы государственного управления

субъектами РФ, находящиеся в поиске эффективных мер региональной

демографической политики; родительское сообщество, заинтересованное в лучшем

будущем для своих детей; студенческое сообщество, узнающее о новых возможностях

поддержки реализации своих жизненных стратегий.

На основании результатов проведённого исследования, а также

с учётом низкой рождаемости в Челябинской области при развитости мер

корпоративной поддержки семей работников южноуральских предприятий,

представляется, что именно вузы этого региона могут стать пилотной площадкой

для апробации ряда инициатив, направленных на повышение уровня

информированности студентов о корпоративной поддержке семей работников:

- Включение курсов по корпоративной поддержке работников и

их семей в учебный процесс, с реальными кейсами из региональной практики, с

приглашением представителей ведущих компаний для обсуждения их социальной

политики. Совместная работа может быть направлена на создание образовательных

модулей, посвящённых вопросам совмещения карьеры и семейной жизни. Такие модули

могут включать не только теоретические аспекты, но и практические рекомендации,

основанные на опыте предприятий региона. Например, компании могут делиться

успешными кейсами внедрения гибкого графика работы, поддержки молодых родителей

или организации детских лагерей для сотрудников. Кроме того, важным элементом

сотрудничества является вовлечение студентов в исследовательские проекты,

связанные с анализом эффективности корпоративных социальных инициатив. В рамках

таких проектов студенты смогут изучать, как меры поддержки семей влияют на

удовлетворённость сотрудников, их лояльность к компании и общую

производительность труда. Это не только расширит их профессиональные

компетенции, но и позволит бизнесу получить ценные рекомендации для дальнейшего

развития своей социальной политики.

- Принятие карьерными центрами университетов функций

площадок, где информация о мерах корпоративной поддержки представляется широкой

аудитории (в том числе через создание онлайн-ресурсов – баз данных по мерам

предприятий). Для этого могут быть организованы профориентационные лекции,

информационные сессии, а также систематический выпуск материалов (буклетов,

инфографики, видео) о лучших практиках корпоративной поддержки семей работников

на предприятиях региона.

- Разработка форматов взаимодействия образовательных

учреждений с региональными органами власти, предприятиями и общественными

организациями для реализации совместных проектов, направленных на повышение осведомлённости

молодёжи о демографических мерах. Так, например, важным элементом повышения

осведомлённости может стать создание информационных платформ, которые бы

обеспечивали доступ к актуальной информации о мерах корпоративной поддержки.

Примером может служить проект, предполагающий разработку онлайн-ресурса с базой

данных о социальных инициативах предприятий региона. На платформе могут

размещаться видеоинтервью с сотрудниками, инфографика и буклеты, описывающие

лучшие практики корпоративной поддержки. Такой подход не только упростит доступ

к информации, но и будет способствовать формированию у студентов реалистичных

ожиданий относительно будущего совмещения профессиональной и семейной жизни,

что, как показывают результаты многих исследований, является важным фактором в

принятии решений о создании семьи.

- Развитие студенческих сообществ будущих родителей, в

которых бы обсуждались вопросы социальной ответственности предприятий по

отношению к семейным работникам, что позволит активным студентам не только

получать, но и транслировать информацию.

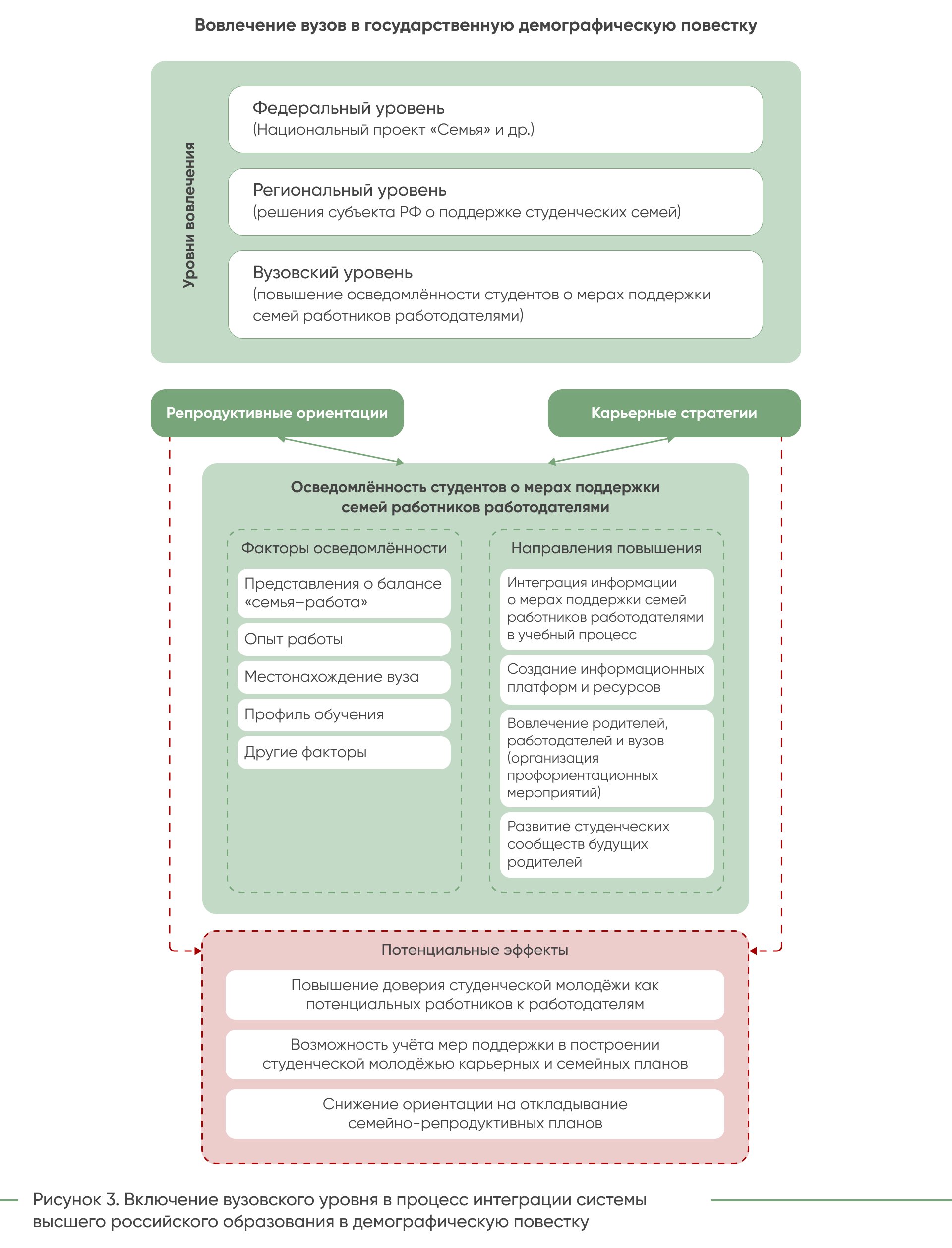

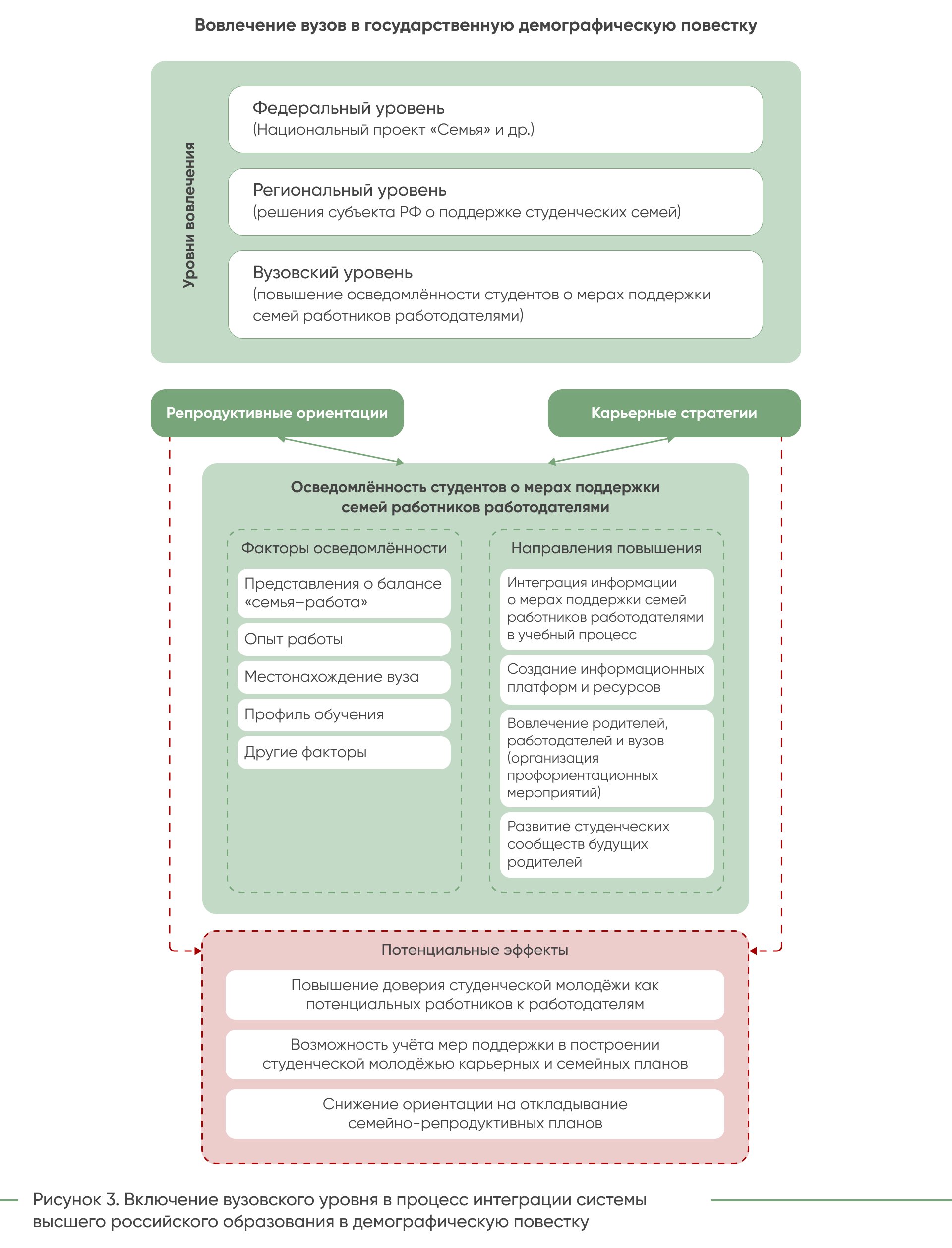

На Рисунке 3 представлен инструмент возможного процесса

интеграции системы высшего российского образования в демографическую повестку

на вузовском уровне. Результаты проведённого исследования показывают такие

возможности в повышении информированности студентов о тех мерах корпоративной

поддержки семей работников, которые реализуются на предприятиях региона.

В целом предложенные инициативы направлены на формирование у

студентов реалистичных ожиданий относительно будущей профессиональной и

семейной жизни. Это, в свою очередь, создаёт условия для достижения баланса

между карьерными устремлениями и репродуктивными установками студенческой

молодёжи, что является важным условием для нивелирования негативных

демографических тенденций в российском обществе.

Заключение

Результаты исследования показывают новые возможности

реализации государственной задачи по вовлечению вузов в демографическую

повестку на уровне вузов. Они демонстрируют, что осведомлённость студентов о

мерах корпоративной поддержки семейных работников в индустриальном регионе

является значимым фактором, коррелирующим с их репродуктивными ориентациями:

чем более осведомлены студенты о мерах поддержки, тем больше детей они

планируют иметь. Несмотря на то, что по материалам исследования не

представляется возможным говорить о причинно-следственных связях между этими

параметрами, выявленная взаимосвязь показывает возможный инструмент повышения

репродуктивных ориентаций студенческой молодёжи. Он состоит в повышении

информированности студентов о существующих на южноуральских предприятиях мерах

поддержки выполнения сотрудниками семейных обязанностей. Сочетание полученных в

исследовании результатов, развитости мер корпоративной поддержки семей

работников на предприятиях и низкой рождаемости в Челябинской области стало

основой для разработки ряда инициатив, направленных на повышение уровня информированности

студентов о корпоративной поддержке семей работников.

Отметим, что усилия по популяризации мер корпоративной

демографической политики среди студентов должны учитывать их социальные,

профессиональные и возрастные особенности. При этом ключевую роль играет

системная работа работодателей, вузов и органов власти, направленная на

интеграцию информации о корпоративных демографических мерах в ментальный и

практический контекст молодёжи. Мы выявили целый ряд параметров, с которым

связана осведомлённость. Однако представляется важным и расширение списка

изучения факторов, потенциально влияющих на информированность. Например, фактор

осведомлённости может быть по-разному связан с репродуктивными планами в

зависимости от гендерных и профессиональных характеристик молодых людей:

женщины могут чаще обращать внимание на организационные меры поддержки (наличие

гибкого графика, дополнительно оплачиваемого декретного отпуска и др.), тогда

как мужчины в большей степени могут акцентировать внимание на финансовых механизмах

(жильё, оплата образования, медицинское страхование членов семьи и др.). Эти

различия – в случае их выявления – требуют существенной адаптации форм

представления информации для различных категорий студентов.

В целом же наличие разнообразных групп интересантов процесса

повышения информированности студентов о реально существующих на предприятиях

индустриального региона корпоративных демографических мерах, подтверждённое

выявленной в нашем исследовании взаимосвязью этой информированности с репродуктивными

ориентациями студенческой молодёжи, поднимает важность этого инструмента

смягчения демографических проблем регионов на новый уровень. При этом задача

принятия вузами ответственности за реализацию этих процессов представляется,

во-первых, вполне доступной для её решения, а во-вторых, не противоречащей

целям российского высшего образования.

Список литературы

1. Студенческая семья в России: барьеры и возможности

благополучия: монография / Т.К. Ростовская, Е.Н. Васильева, Е.А. Князькова [и

др.]; отв. ред. Т.К. Ростовская; ИДИ ФНИСЦ РАН. – Иваново: Иван. гос. ун-т,

2024. — 472 с.

2. Вилкова К.А., Груздев И.А., Шмелева Е.Д., Тарасова Е.А.,

Старцев С.В. Что мы знаем о студенческих семьях: социологический анализ //

Высшее образование в России. — 2024. — Т. 33. — № 7. — С. 67–83.

3. Багирова А.П., Нешатаев А.В., Вавилова А.С., Левшиц А.Д.

Родительство в студенчестве: возможности совмещения жизненных стратегий //

Высшее образование в России. — 2024. — Т. 33. — № 7. — С. 32–49.

4. Долбик-Воробей Т.А. Студенческая молодёжь о проблемах

брака и рождаемости // Социологические исследования. — 2003. — № 11. — C. 78–83.

5. Говако Б.И. Студенческая семья. — Москва: Мысль, 1988. — 160

с.

6. Вишневский Ю.Р., Ячменева М.В. Отношение студенческой

молодёжи к семейным ценностям (на примере Свердловской области) // Образование

и наука. — 2018. — Т. 20. — № 5. — С. 125– 141.

7. Sivoplyasova

S.Y. Reproductive attitudes of modern youth toward multi-child parenting:

Patterns and contradictions // Ekonomicheskie i Sotsialnye Peremeny. — 2022. — Vol.

15. — No. 1. — P. 223–242.

8. Brase

G.L. The relationship between positive and negative attitudes towards children

and reproductive intentions // Personality and Individual Differences. — 2016. —

Vol. 90. — P. 143–149.

9. Qiao P.,

Li Y., Song Y., Tian X. Female university students’ fertility intentions and

their psychosocial factors // BMC Public Health. — 2024. — Vol. 24. — No. 1.

Article no. 685.

10. Tan

P.L., Pan J., Xia X. Does information on age-related fertility decline and

fertility policies affect university students’ family and career expectations?

Evidence from a randomized controlled trial // Plos one. — 2023. — Vol. 18. — No.

11. Article no. e0287526.

11. Багирова А.П., Черешова С.В., Золотницкая Л.В.

Возможности формирования родительских компетенций в системе российского

образования // Женщина в российском обществе. — 2024. — № 2. — С. 15–30.

12. Вавилова А.С., Ясь Р.А. Роль корпоративной

демографической политики в решении вопросов рождаемости: кейс сибирского вуза

// Human Progress. — 2024. — Т. 10. — № 2. — С. 1–14.

13. Меликян А.В. Типология результатов сотрудничества

российских вузов с бизнесом // Высшее образование в России. — 2024. — Т. 33. — №

11. — С. 108–131.

14. Апенько С.Н., Лукаш А.В., Давыдов А.И. Интеграция

университетов и работодателей– потенциал в формировании социального капитала //

Высшее образование в России. — 2024. — Т. 33. — № 7. — С. 144–164.

15. Мирошников С.А., Нотова С.В., Никулина Ю.Н. Кадровое

сотрудничество вуза и индустриальных партнёров в контексте карьерного развития

молодёжи // Высшее образование в России. — 2022. — Т. 31. — № 8–9. — С. 99–115.

16. Polbitsyn

S. The Role of Universities in the Development of Public Sector Innovations //

The Innovation Journal. — 2021. — Vol. 26. — No. 1. — P. 1–19.

17. Carayannis

E.G., Campbell D.F.J. ‘Mode 3’ and ‘Quadruple Helix’: toward a 21st century

fractal innovation ecosystem // International journal of technology management.

— 2009. — Vol. 46. — No. 3–4. — P. 201–234.

18. Багирова А.П., Вавилова А.С., Бледнова Н.Д.

Корпоративная демографическая политика как инструмент реализации стратегических

интересов государства, бизнеса и персонала // Экономические и социальные

перемены: факты, тенденции, прогноз. — 2024. — Т. 17. — № 3. — С. 137–153.

19. Шубат О.М., Багирова А.П., Доудоу Я. Корпоративная

политика, ориентированная на семьи работников: потенциал внедрения в российских

регионах // Экономика региона. — 2022. — Т. 18. — № 4. — С. 1121–1134.

20. Багирова А.П., Витик С.В. Роль российских предприятий в

стимулировании репродуктивной активности: проблемы и решения // Национальные

интересы: приоритеты и безопасность. — 2011. — Т. 25. — С. 2–6.

21. Шутова Н.В. Социальная эффективность стимулирования

родительского труда работников организации: методика оценки и результаты //

Вестник экономики, права и социологии. — 2020. — № 2. — С. 186–191.

22. Sandler

D., Bagirova A., Klyuev A. Parents of Russian University Students on the

Quality of Higher Education: Assessments, Expectations and Decisions // Higher

Education in Russia and Beyond – HERB. — 2021. — Vol. 4. — No. 29. — P. 20–21.

23. Ростовская Т.К., Карповская Е.Е. Изучение особенностей

семейно-демографической политики как фактора изменении молодой семьи:

социологический анализ // Научный результат. Социология и управление. — 2019. —

Т. 5. — № 2. — C. 57–66.

Оригинал публикации: Багирова А.П., Колчинская В.Ю.,

Соколова Е.Ю., Абилова М.Г. Новые возможности вовлечения вузов в

демографическую повестку: региональный кейс // Высшее образование в России. — 2025.

— Т. 34. — № 4. — С. 80–100. — DOI: 10.31992/0869-3617-2025-344-80-100.