На фото многодетная семья Тимофея и Александры Куропатовых (Москва) / источник: пресс-служба Правительства Москвы

Введение

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7

мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период

до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ № 309) ключевой

национальной целью развития страны является «сохранение населения, укрепление

здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи». Достижение

поставленной цели предполагает «повышение суммарного коэффициента рождаемости

до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году». Значимость повышения рождаемости

связана с необходимостью улучшения демографической ситуации в России. Текущая

динамика уровня рождаемости населения РФ оказывает негативное влияние на его

численность и структуру. По среднему варианту прогноза Росстата 2023 г.

население России к концу 2045 г. сократится до 139 млн чел. (Демографический

прогноз. Росстат. Ссылка), что

окажет негативное воздействие на пространственное развитие страны.

Демографическая ситуация в стране определяет потенциал социально-экономического

развития, выступая «тектоникой» общества. Текущее масштабное снижение

рождаемости несёт существенные риски для национальной безопасности страны [1].

Демографические исследования демонстрируют ограниченность

возможностей государства по существенному увеличению рождаемости [2]. Изменение

рождаемости возможно достичь за счёт трансформации репродуктивных установок

населения в части роста количества детей. В настоящее время люди склонны к

откладыванию рождения ребёнка на фоне построения карьеры [3], что увеличивает

риски возникновения осложнений уже при рождении первого ребёнка, включая

преждевременные роды, рост перинатальной смертности и т. д. Для выстраивания

государственной политики в сфере рождаемости населения необходимо учитывать

факторы целевого репродуктивного поведения (ЦРП), обеспечивающего условия для

естественного прироста населения в России.

По оценкам советских учёных, для простого воспроизводства

поколения необходимо обеспечить рождение 25 детей на десять брачных пар [4].

Для устойчивого роста численности населения страны необходимо обеспечить

преобладание семей с двумя и тремя детьми. В качестве ЦРП в данном исследовании

выбран ориентир на рождение трёх и более детей. Выбор данной цели связан с

ориентиром, установленным Указом № 309, по обеспечению ежегодного роста

суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей.

Если семья изначально ориентирована на рождение одного-двух

детей, и это удовлетворяет её потребность в детях [5], то вероятность рождения

трёх и более детей очень низкая. Соответственно, для повышения рождаемости

необходимо менять существующие подходы в части формирования ЦРП [6], что

требует определения влияющих на него факторов.

Обзор литературы

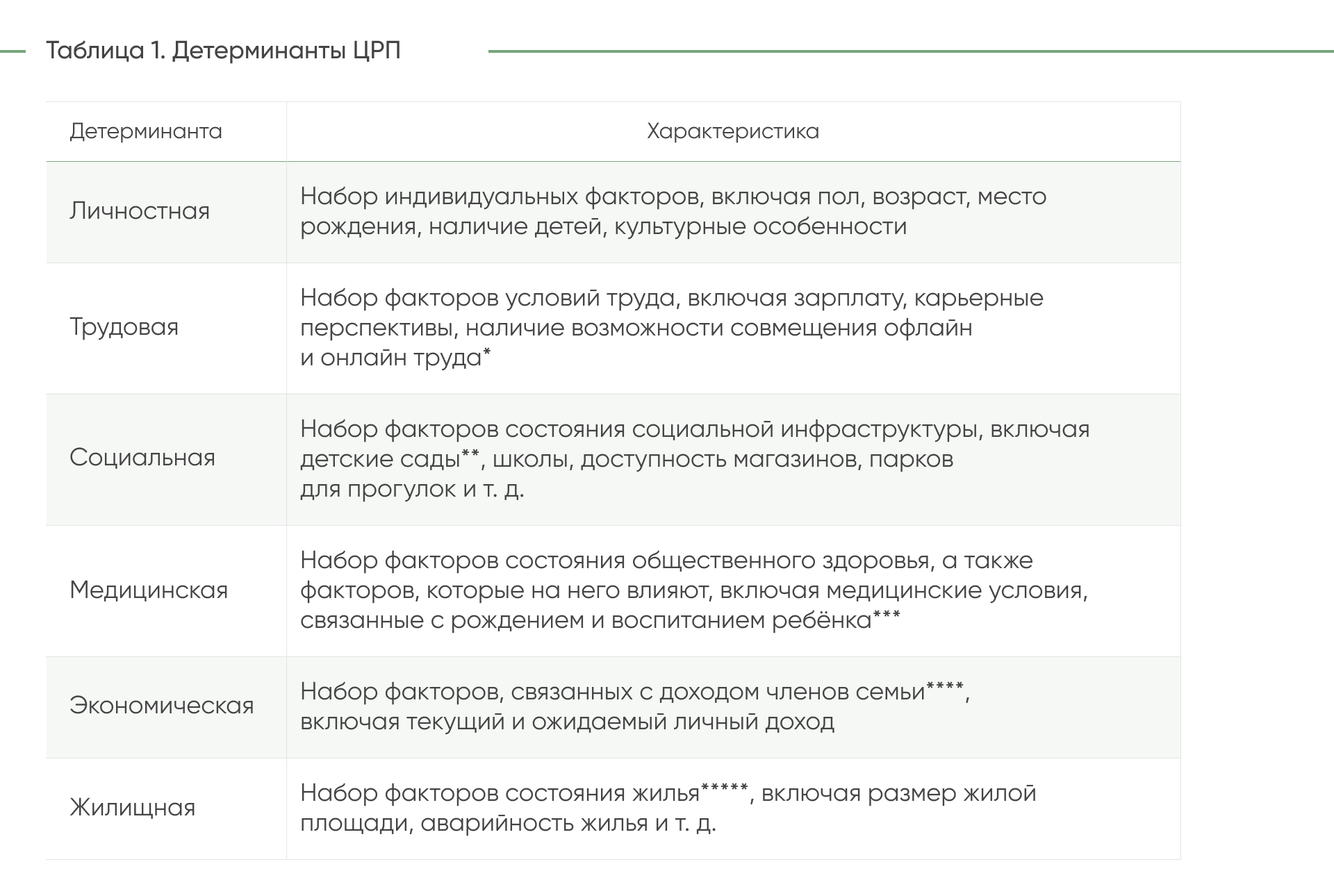

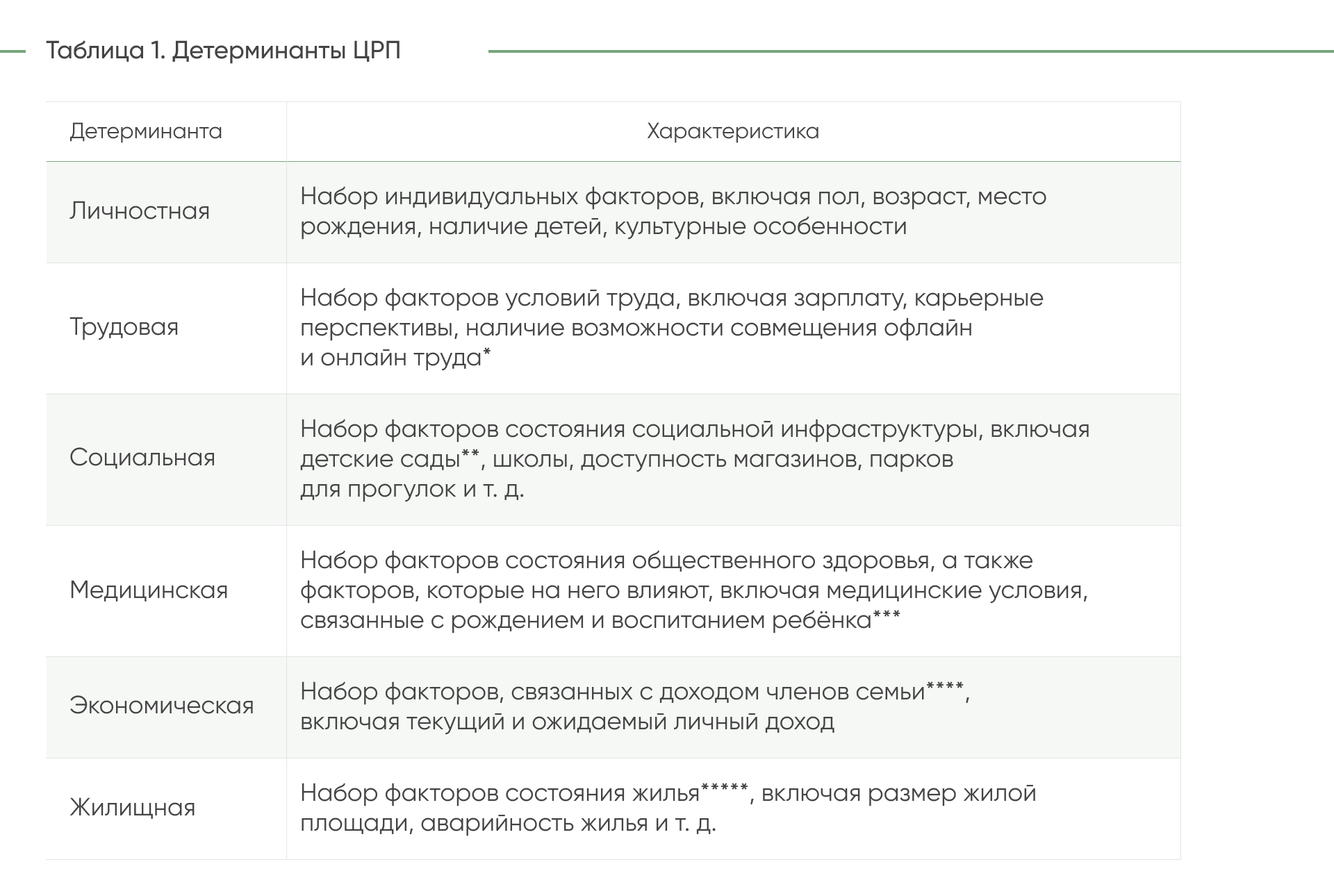

Перечень факторов, определяющих формирование ЦРП, может быть

достаточно существенен. Более того, значимость факторов в каждый момент может

изменяться под воздействием трансформации внешней среды. В этой связи все

факторы необходимо соотнести с детерминантами, перечень которых должен быть

неизменным в течение длительного периода. Среди детерминант ЦРП можно выделить

личностную, трудовую, социальную, медицинскую, экономическую и жилищную

(Таблица 1) (Данный перечень детерминант актуален для репродуктивного поведения

в целом). Детерминанты выделены посредством систематизации предыдущих

исследований в данной области.

Примечание: * см. ссылку [7]; ** см. ссылку [8]; *** Сбережение

населения России: проблемы, задачи, пути решения. Доклад ИНП РАН. Ссылка;

****см. ссылку [9]; ***** см. ссылку [10].

Источник: составлено автором.

Очевидно, что не все факторы, включённые в детерминанты

репродуктивного поведения, будут одинаково влиять на формирование ЦРП. В этой

связи в рамках настоящего исследования необходимо определить направления

влияния факторов на формирование ЦРП. При реализации политики в сфере

рождаемости населения необходимо применить инструменты воздействия, позволяющие

сформировать ЦРП. Данные инструменты должны быть направлены на конкретные

факторы, в наибольшей степени влияющие на формирование ЦРП.

Необходимо учитывать, что результаты Выборочного наблюдения

репродуктивных планов населения (далее – РПН) Росстата за период с 2012 по 2022

г. демонстрируют усиление позиции респондентов в части того, что государство не

должно влиять на количество рождения детей. Доля таких респондентов среди

женщин выросла с 6,9% в 2012 г. до 18,15% в 2022 г, среди мужчин — с 9,9% до

21,63% (Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения 2022. Росстат. Ссылка).

Соответственно, государство должно реализовать меры поддержки формирования ЦРП,

связанные с косвенным воздействием на население.

Методология и описание данных

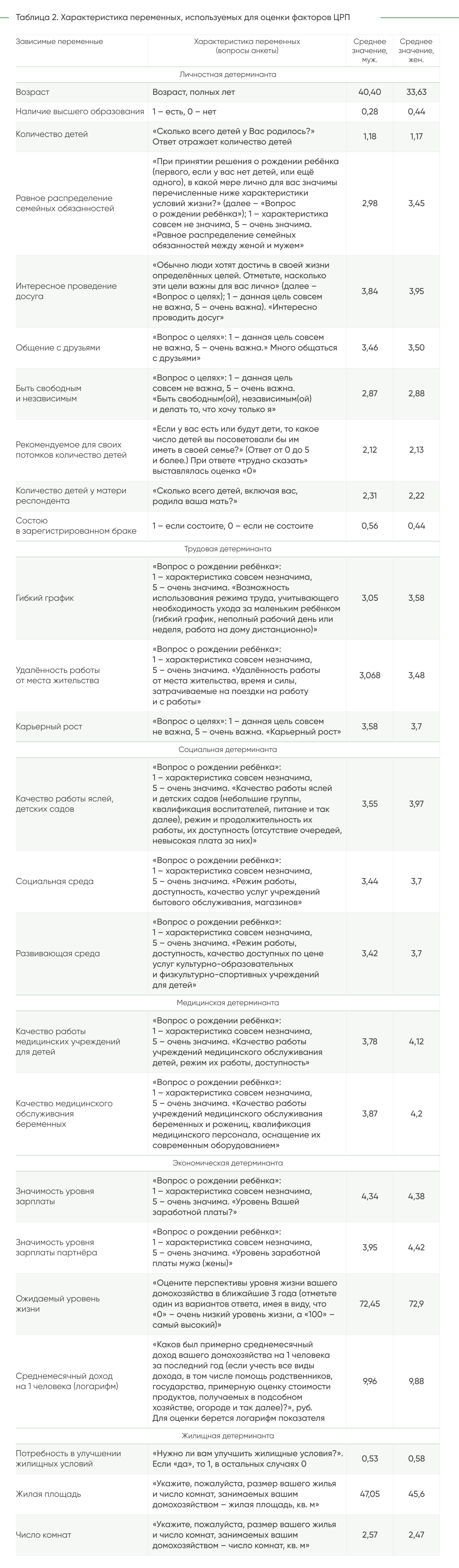

Для идентификации факторов ЦРП использованы результаты РПН

за 2022 г., которые были репрезентативны для Российской Федерации в целом.

Охват обследования составил 15 тыс. домохозяйств.

Для формирования зависимой переменной были использованы

ответы на вопрос: «Сколько всего детей (включая имеющихся) вы собираетесь

иметь?». В случае, если респондент отвечал «один или два ребёнка», то он

получал оценку 0, если три и более, то 1. Респонденты, которые затруднялись

ответить, получили оценку 0. Выбор в качестве целевого ориентира трёх детей

целесообразен с позиции формирования ЦРП, учитывающего состояние среды и необходимость

качественного развития народонаселения [11]. В дальнейшем был проведён отбор

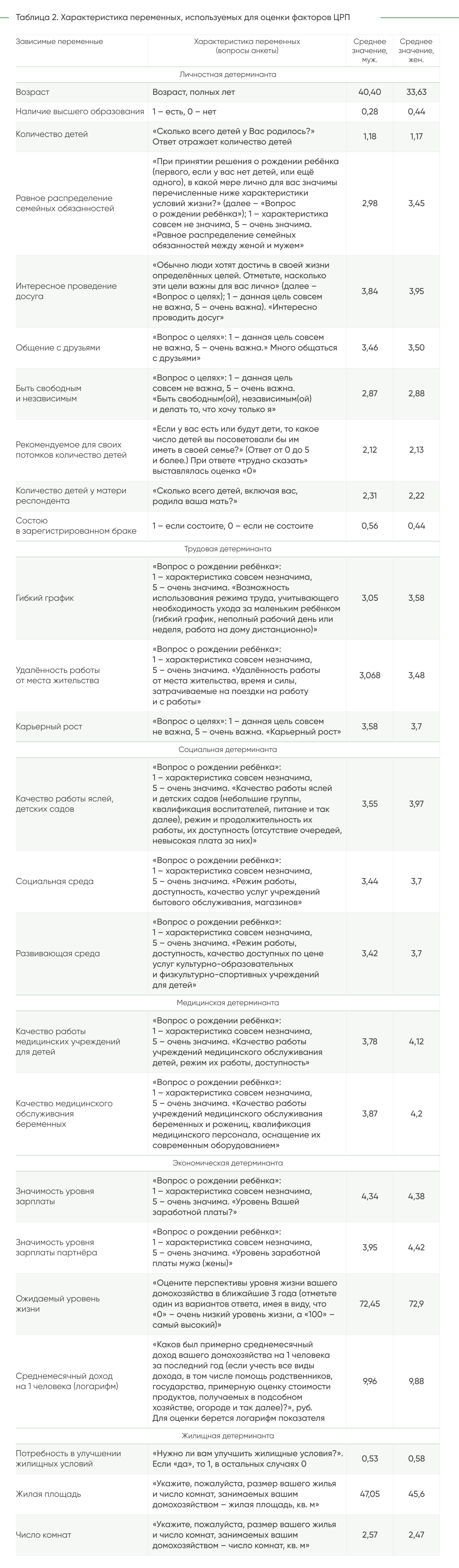

утверждений, характеризующих факторы формирования ЦРП (Таблица 2). Факторы были

определены отдельно для мужчин и женщин.

Источник: составлено автором на основе данных РПН за 2022 г.

Результаты оценки и практические рекомендации

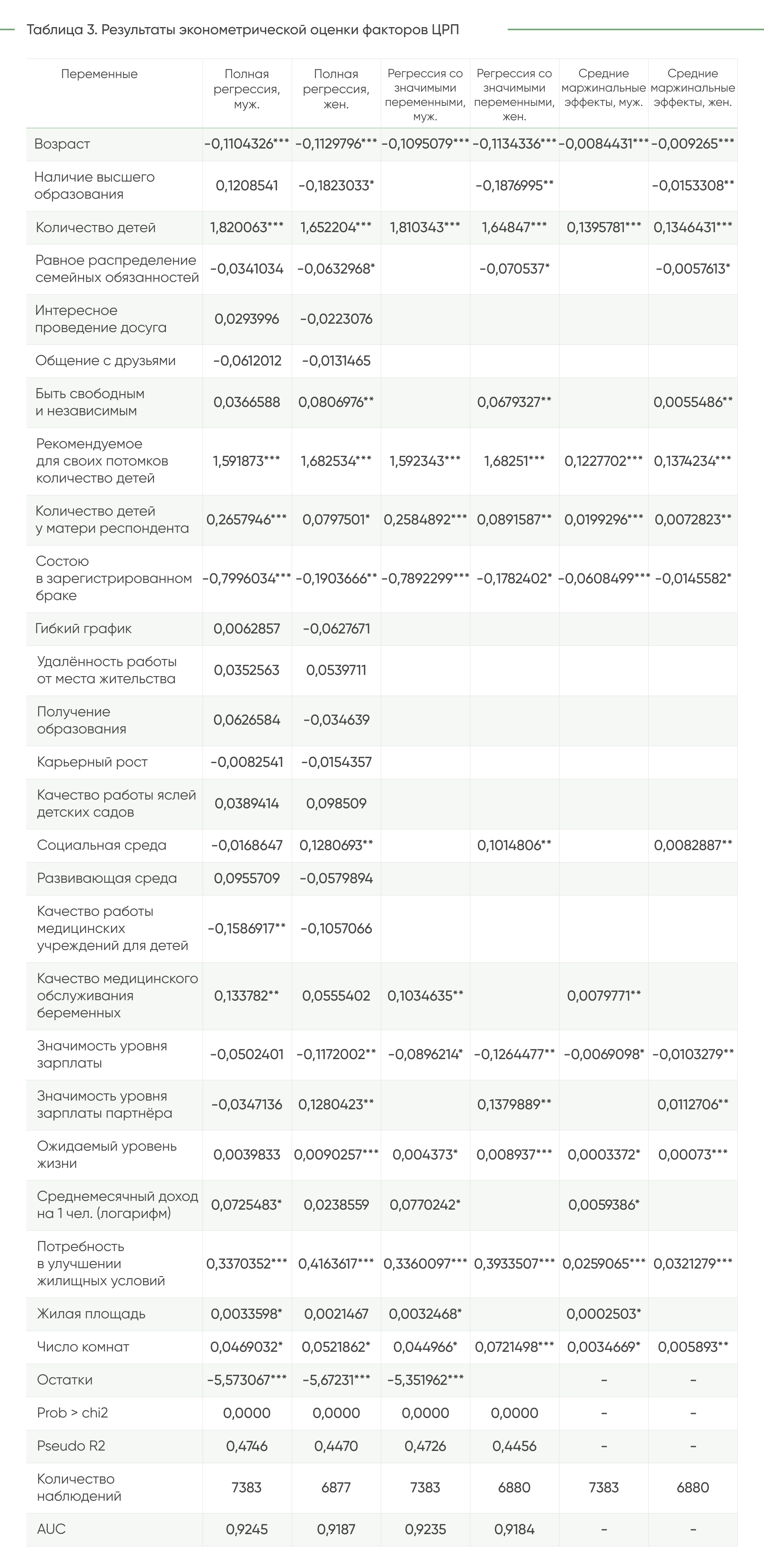

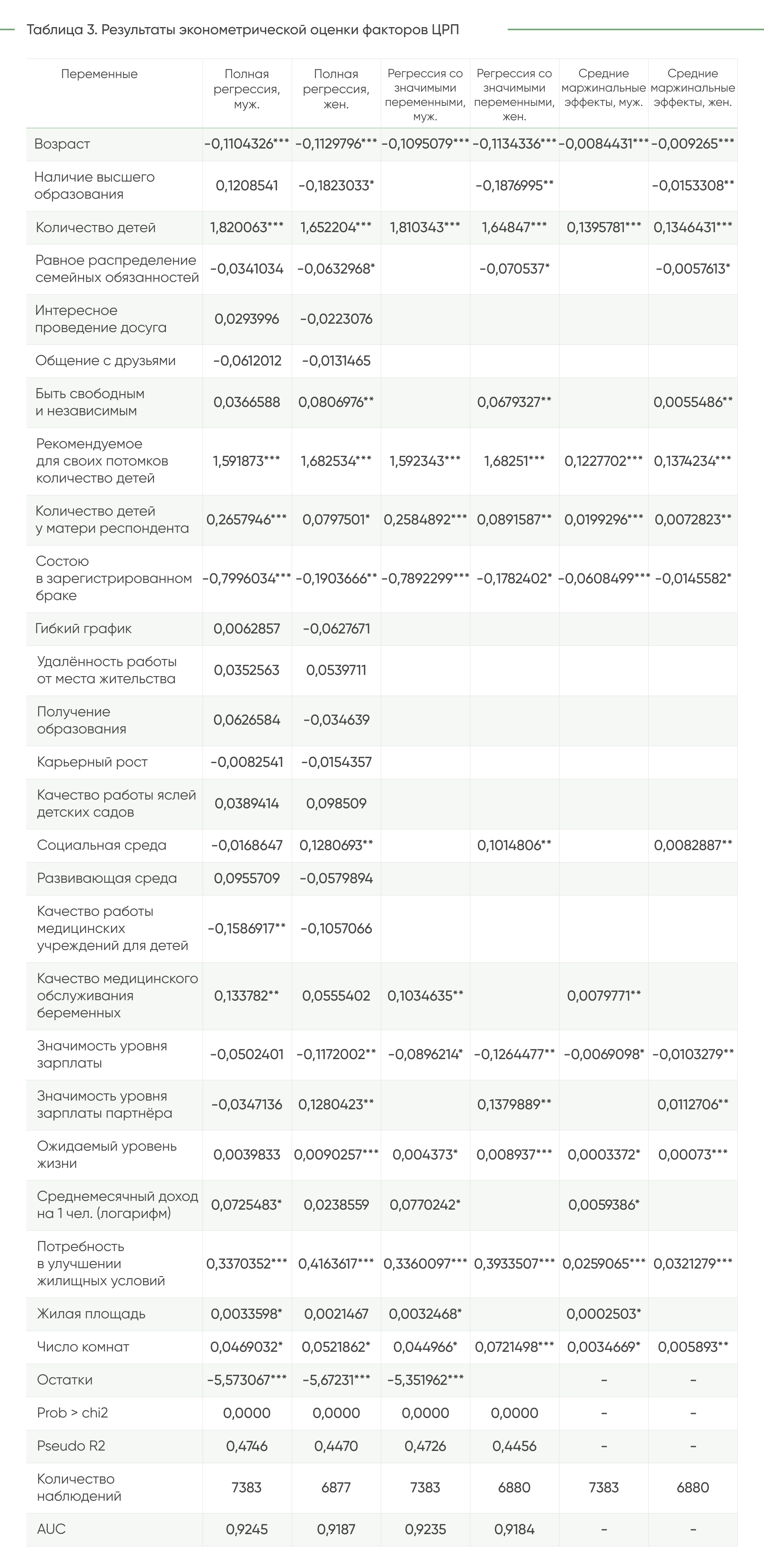

Было построено несколько бинарных логистических регрессий

отдельно по мужчинам и женщинам. Первоначально были построены общие регрессии

по всем классам переменных (Таблица 3). В дальнейшем были построены регрессии

со значимыми переменными. Регрессии со значимыми переменными демонстрируют

хорошие результаты качества моделей и используются для интерпретации. Площадь

под ROC-кривой составляет для мужчин – 0,9235, для женщин – 0,9184. Значения

классификационной таблицы для мужчин составили 89,99%, для женщин – 89,35%. Для

оценки степени влияния рассчитаны средние маржинальные эффекты, позволяющие

интерпретировать силу воздействия значимых факторов.

Полученные эмпирические результаты демонстрируют

необходимость реализации комплексного подхода, учитывающего различные аспекты

политики в сфере народонаселения. Возможно сформулировать ряд предложений,

основанных на результатах эконометрической оценки, реализация которых может

способствовать формированию ЦРП в России.

Формирование

репродуктивных установок. Результаты эмпирической оценки демонстрируют, что

наибольшее влияние на формирование ЦРП оказывают репродуктивные установки.

Значимыми факторами являются «Рекомендуемое для своих потомков количество

детей», «Количество детей» и «Количество детей у матери респондента». При этом

параметр «Количество детей у матери респондента» играет большую роль для

мужчин, чем для женщин, что сочетается с результатами предыдущих исследований

[12].

Для формирования ЦРП перспективной практикой является

создание целевого проекта по аналогии с проектом Москвы «Московское

долголетие». В проект необходимо вовлекать людей репродуктивного возраста с

тем, чтобы обеспечить площадку для обсуждения процесса планирования ребёнка,

ведения беременности, а также воспитания детей. В результате будет создана

группа людей по интересам, в которой возможно подробно обсудить все возможные

вопросы, связанные с рождением и воспитанием детей.

К мерам, направленным на формирование ЦРП, возможно отнести

социальную рекламу о необходимости повышения рождаемости, а также широкое

информирование граждан о доступных в случае рождения мерах поддержки. Если

семья соответствует критериям для получения поддержки, необходимо превентивно

информировать граждан о подобной возможности.

Формирование репродуктивных установок возможно также за счёт

введения в перечень обязательных университетских курсов дисциплины

«Демография». Понимание принципов изменения демографических процессов, в том

числе рождаемости, может повлиять на решение человека о количестве планируемых

и рождённых детей.

Примечание: p-value: *** p < 0,01; ** p < 0,05; * p

< 0,1.

Источник: построено автором на основе данных РПН за 2022 г.

В конечном счёте эмпирические результаты демонстрируют, что

существенное негативное воздействие на склонность мужчин и женщин к

формированию ЦРП играет факт нахождения в зарегистрированном браке, а также

возраст респондентов. Данные эффекты возможно объяснить тем, что люди в браке

привыкли к определённому ритму жизни в семье и не хотят его менять за счёт трёх

и более детей. Они согласны реализовать модель семьи с одним-двумя детьми. В

частности, предыдущие исследования демонстрируют, что показатель среднего

желаемого числа детей и для мужчин, и для женщин в России на протяжении

длительного периода времени равняется двум [13]. Соответственно, для повышения

результативности формирования ЦРП необходимо осуществлять воздействие как можно

раньше, к примеру в студенческие годы [14].

Улучшение жилищных условий. Результаты эмпирической

оценки демонстрируют значимость жилищных условий для формирования ЦРП.

Наибольшее положительное влияние оказывают факторы «Потребность в улучшении

жилищных условий», а также «Число комнат». Для мужчин также определённую

значимость продемонстрировал фактор «Жилая площадь», однако степень его влияния

ограничена.

В ряде регионов уже сейчас реализуются запреты на

строительство домов с квартирами маленькой площадью, что является оправданным с

позиции размера жилой площади. К примеру, в Москве определено, что минимальная

площадь для однокомнатной квартиры составляет 28 кв. м. и 44 кв. м. для двухкомнатной

квартиры (См.: постановление Правительства Москвы от 23 июля 2024 г. №

1672-ПП // РГ. 02.08.2024 г.). Вместе с тем для формирования ЦРП необходимо

обеспечить строительство квартир с большим количеством комнат, которые сами по

себе могут иметь небольшую площадь. Подобный подход, в частности, был

реализован в СССР при строительстве серий девятиэтажных домов, включающих трёхкомнатные

и четырёхкомнатные квартиры с маленькой площадью. Возможно также реализовать

программы, направленные на строительство индивидуальных домов и блокированных

малоэтажных домов.

В конечном счёте улучшение жилищных условий возможно

посредством оказания финансовой помощи при использовании ипотеки [15]. Учитывая

большое количество заёмщиков по ипотечным кредитам среди молодых семей, в

случае рождения трёх и более детей государство может брать на себя функцию

погашения оставшейся части кредита. При этом для действительного улучшения

жилищных условий необходимо определить минимальные требования для таких квартир

по площади и количеству жилых комнат. Для людей, проживающих в маленьких

квартирах, возможно ввести жилищный сертификат или механизм передачи квартир,

находящихся в собственности государства.

Совершенствование механизма выплат при рождении ребёнка.

В результате эмпирической оценки установлено, что параметры дохода респондентов

оказывают положительное воздействие на формирование ЦРП, однако степень их

влияния ограничена. Для мужчин наибольшее значение имеет фактический рост

личного дохода, для женщин — «Значимость уровня зарплаты партнёра». Вместе с тем

если респонденты придают существенное значение уровню зарплаты, то данный

фактор оказывает отрицательное влияние на формирование ЦРП.

Соответственно, вводимые выплаты должны компенсировать

потери в доходе, который женщина могла бы получать в случае продолжения работы.

Данные выплаты должны оказывать наибольшее воздействие на поддержку рождения

вторых и третьих детей. В частности, при рождении первого ребёнка возможно

установить ежемесячную выплату до достижения им 1,5 лет в размере 30% дохода

матери с установлением минимального уровня выплат вне зависимости от трудового

статуса матери и без ограничения максимального уровня. При рождении второго ребёнка

размер ежемесячной выплаты должен составить 60% дохода, а период выплаты продлён

до 2,5 лет; при рождении третьего ребёнка необходимо установить ежемесячную

выплату в размере 80% дохода и период выплаты 3 года. Выплаты при рождении четвёртого

ребёнка и последующих детей могут индексироваться с позиции выплат по

многодетности. Данные выплаты необходимо сохранить наравне с выплатами на ребёнка.

Улучшение общественного здоровья. Полученные

результаты оценки продемонстрировали значимость фактора качества медицинского

обслуживания беременных. Качество медицинского обслуживания беременных возможно

отнести к факторам медицинской детерминанты общественного здоровья. Необходимо

усилить реализацию мероприятий, направленных на улучшение репродуктивного

здоровья женщин. Также необходимо нарастить усилия по реализации подходов к

идентификации отклонений в развитии плода и ранней корректировки негативных

последствий. Последнее особенно актуально для формирования здоровья в будущем,

т. к. здоровье детей определяет здоровье взрослых [16].

Здоровье детей во многом зависит от здоровья матерей.

Расширение набора молочной кухни, предоставляемой в соответствии со ст. 52 ФЗ

от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской

Федерации», является одним из способов поддержки здоровья матери в период

беременности. Набор продуктов может быть скорректирован с учётом территории

проживания матери. На федеральном уровне необходимо определить научно обоснованный

минимальный перечень продуктов, который должен быть предоставлен для всех

матерей вне зависимости от региона проживания.

Предоставление возможности для продолжения работы.

Полученные эмпирические результаты демонстрируют, что негативное влияние на

формирование ЦРП у женщин оказывает получение высшего образования, а также

оценка значимости равного распределения семейных обязанностей. Данный результат

связан с тем, что женщины стремятся к самореализации и, следовательно, не

ориентируются на рождение трёх и более детей. Соответственно для формирования

ЦРП необходимо предоставить условия для возможности продолжения работы.

Результаты проведённого исследования подтверждают выводы предыдущих

исследований о необходимости предоставления максимальных возможностей женщинам

по сочетанию работы и материнства [17].

Одним из таких способов является развитие яслей, практика

применения которых была реализована в СССР (См. постановление Совета

министров РСФСР от 8 марта 1960 г. № 327 // СПС «Гарант»). Развитие яслей,

а также предоставление гибкого графика работы молодым матерям позволит

обеспечить возможность самореализации, а также комплексного воспитания будущих

поколений. Издержки работодателей могут быть компенсированы посредством

налоговых льгот.

С учётом занятости родителей могут возникать ситуации, когда

родители задерживаются на несколько часов на работе или ребёнок не ходит в

школу из-за болезни. Для таких ситуаций государство может взять на себя функции

по контролю сферы работы нянь, переложив часть функций на социальных

работников. Для формирования штата «нянь» могут привлекаться пенсионеры,

учитывая тренд старения населения [18]. Одновременно должен быть обеспечен

значительный контроль над деятельностью лиц, выполняющих указанные функции.

Гибкий график работы. В данном исследовании не

получило подтверждения предположение о значимости режима работы для

формирования ЦРП, хотя отдельные исследования отмечали значимость гибкого

графика работы для рождаемости населения [19]. Полученный в настоящем

исследовании результат, вероятно, связан с тем, что оценка проводилась по всем

мужчинам и женщинам в целом без учёта специфики их трудовой деятельности. Данный

фактор может оказаться значимым для отдельных категорий женщин, к примеру государственных

гражданских служащих. В частности, на конец 2022 г., по данным Росстата, доля

женщин среди работников, замещавших государственные должности и должности

гражданской службы в органах государственной власти РФ, составляет 76,6% . Удалённая

работа в отдельные периоды позволит сохранить возможность самореализации, а

также повысит уровень рождаемости. Предоставление гибкого графика работы

женщинам актуально также с позиции ухода за детьми. В среднем отцы посвящают

уходу за детьми около 40 мин. в будний день, в то время как матери в 3,8 раза

больше [20]. Гибкий график создаст условия для повышения качества воспитания

будущих поколений.

Заключение

Изучение репродуктивного поведения населения РФ в 2013 г.

показало, что даже среди определённо намеревавшихся завести ребёнка в течение

ближайших трёх лет сделали это только 44% респондентов [21]. Таким образом,

потенциал повышения рождаемости кроется в формировании ЦРП, выражающегося в

склонности [22] человека к росту количества планируемых детей, а также степени

реализации заявленных намерений.

В рамках настоящего исследования факторы ЦРП были

проанализированы на основе данных для Российской Федерации в целом.

Установлено, что наибольшее воздействие на формирование ЦРП оказывают

репродуктивные установки, жилищные условия, а также доход. Достаточно

интересным является факт негативного влияния брачного статуса на формирование

ЦРП. При этом перечень значимых факторов различается для мужчин и женщин, что

определяет необходимость адресного воздействия на определённые социальные

группы. В конечном счёте необходимо учитывать доступность ресурсов,

концентрацию проживающих жителей на конкретной территории. Набор факторов ЦРП

необходимо определять адресно в контексте реализации стратегии

пространственного развития, а также периода проведения оценки.

Список литературы

1. Еремин В.В., Побываев С.А., Сильвестров С.Н. О

показателях оценки обеспечения демографической безопасности России // Проблемы

прогнозирования. — 2023. — № 4 (199). — С. 104-114. — DOI:

10.47711/0868-6351-199-104114.

2. Захаров С.В. История рождаемости в России: от поколения к

поколению // Демографическое обозрение. — 2023. — Т. 10. — № 1. — С. 4-43. — DOI:

10.17323/demreview.v10i1.17259.

3. Архангельский В.Н., Калачикова О.Н. Возраст матери при

рождении первого ребёнка: динамика, региональные различия, детерминация //

Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. — 2020. — Т.

13. — № 5. — С. 200-217. — DOI: 10.15838/esc.2020.5.71.12.

4. Урланис Б.Ц. Народонаселение: Исследования, публицистика.

— М.: Статистика, 1976. — 359 с.

5. Антонов А.И., Карпова В.М. Вариативность линий

репродуктивного поведения и типов репродуктивного цикла // Социологические

исследования. — 2024. — № 4. — С. 73-87. — DOI: 10.31857/S0132162524040079.

6. Lastochkina

M.A. Modeling the Reproductive Behavior of the Population of a Region //

Studies on Russian Economic Development. — 2007. — Vol. 18. — No. 4. — Pp.

436–441. — DOI: 10.1134/S1075700707040090.

7. Behrman

J., Gonalons-Pons P. Women's employment and fertility in a global perspective

(1960-2015) // Demographic Research. — 2020. — Vol. 4. — No. 25. — Рp. 707-744. — DOI: 10.4054/demres.2020.43.25.

8. Ермоленко Д.И., Дорофеева Н.Н. Влияние демографической ситуации

на архитектуру дошкольных образовательных учреждений на примере города // Новые

идеи нового века: материалы международной научной конференции ФАД ТОГУ. — 2020.

— Т. 2. — С. 117-122.

9. Țarcă V.,

Țarcă E., Luca F.A. The Impact of the Main Negative Socio-Economic Factors on

Female Fertility // Healthcare (Basel). — 2022. — Vol. 10. — No. 4. — Pp. 734.

10. Тонких Н.В. Родительское благополучие глазами российских

женщин // Народонаселение. — 2022. — Т. 25. — № 4. — С. 42-54. — DOI: 10.19181/population.2022.25.4.4.

11. Вишневский А.Г. Демографическая история и

демографическая теория: курс лекций. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики,

2019. — 368 с. — DOI: 10.17323/978-5-7598-1706-2.

12. Синельников А.Б., Карпова В.М., Ляликова С.В., Антонов

А.И. Влияние репродуктивного опыта родительских семей на вероятность выбора

многодетной стратегии родительства // Женщина в российском обществе. — 2023. — №

4. — С. 71-85. — DOI: 10.21064/WinRS.2023.4.6.

13. Захаров С.В., Чурилова Е.В., Агаджанян В.С. Рождаемость

в повторных союзах в России: позволяет ли вступление в новый супружеский союз

достичь идеала двухдетной семьи? // Демографическое обозрение. — 2016. — Т. 3. —

№ 1. — С. 35-51. — DOI: 10.17323/demreview.v3i1.1762.

14. Ростовская Т.К. Создание студенческой семьи: мотивация и

жизненные стратегии членов молодых студенческих семей (итоги всероссийского

межвузовского исследования) // Вестник Нижегородского университета им. Н.И.

Лобачевского. Серия: Социальные науки. — 2015. — № 4 (40). — С. 73-81.

15. Крупнов Ю.С. Проблемы развития ипотечного жилищного

кредита в России // Финансы и кредит. — 2005. — № 8 (176). — С. 7-18

16. Римашевская Н.М. Качество человеческого потенциала в

современной России // Безопасность Евразии. — 2004. — № 1 (15). — С. 14-32.

17. Захаров С.В., Чурилова Е.В. Репродуктивные установки

населения России: есть ли повод для оптимизма? // Вестник общественного мнения.

Данные. Анализ. Дискуссии. — 2019. — № 3-4 (129). — С. 69-89.

18. Доброхлеб В.Г. Демографическое старение в России и новая

социальная реальность // Народонаселение. — 2022. — Т. 25. — № 2. — С. 66-76. —

DOI: 10.19181/population.2022.25.2.6.

19. Антонов А.И., Карпова В.М., Ляликова С.В. Времени в

обрез: сколько времени россияне уделяют заботе о собственных детях? //

Народонаселение. — 2024. — Т. 27. — № 3. — С. 137-152. — DOI:

10.24412/1561-7785-2024-3-137-152.

20. Демографическое самочувствие регионов России:

Национальный демографический доклад-2020 / Т.К. Ростовская, А.А. Шабунова, В.Н.

Архангельский [и др.]. — М.: Издательско-торговый Дом «Перспектива», 2021. — 214

с. — DOI: 10.38085/978-5-905790-49-2-2020-1-210.

21. Синица А.Л. Методологические принципы проведения

мониторинга реализации демографической и семейной политик // Народонаселение. —

2024. — Т. 27. — № 3. — С. 4-16. — DOI: 10.24412/1561-7785-2024-3-4-16.

22. Макаренцева А.О., Бирюкова С.С. Факторы, устойчивость и

реализация репродуктивных намерений в России // Мониторинг общественного

мнения: экономические и социальные перемены. — 2023. — № 2 (174). — С. 31-56. —

DOI: 10.14515/monitoring.2023.2.2379.

Оригинал публикации: А.В. Ларионов. Факторы целевого

репродуктивного поведения населения России // Проблемы прогнозирования. — 2025.

— № 4 (211). — С. 198-208. — DOI: 10.47711/0868-6351-211-198-208. Ссылка.