Фото: freepik. com

Введение

Важными факторами, влияющими на демографическое самочувствие

страны, выступают устойчивость брачных союзов и рост рождаемости в семье. В

2024 году, признанном Годом семьи в Российской Федерации, были приняты новые

национальные проекты «Семья» и «Молодёжь и дети», направленные на формирование

и укрепление традиционных семейных ценностей, а также утверждена Стратегия

действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке

многодетности в Российской Федерации до 2036 года. Демографический вызов,

обусловленный снижением рождаемости, откладыванием молодым поколением рождения

первого ребёнка на более поздний период и переходом к малодетным семьям,

активизировал учёных на поиск эффективных мер разрешения данной ситуации.

Состояние и тенденции семейного потенциала в России

рассмотрены в исследованиях В. Г. Доброхлеб, Н. А. Кондаковой [1], В. В.

Орлова, А. В. Тараканова, А. Л. Таточенко [2], А. Б. Синельникова [3], Ю. Д.

Цыбенко, Э. И. Гараева, А. Л. Синицы. Изменения в сфере брачного поведения

молодого поколения находят объяснения в рамках концепции «второго

демографического перехода» в работах зарубежных учёных Р. Лестэг и Д. Ван де

Каа в 1986 г. Действенность мер реализуемой в настоящее время

демографической политики описываются в работах Т. К. Ростовской [4; 5], Г. Г.

Силласте [6], О. В. Кабайкиной [7], А. В. Короленко, А. А. Шабуновой, С. В.

Крошилиной, А. В. Ярашевой, Е. И. Медведевой [8], Е. А. Айдаровой, А. А.

Рыбаковой, Т. В. Соловьевой, Д. А. Бистяйкиной, Е. Г. Паньковой [9] и

других учёных. Особый интерес представляют работы О. В. Гоковой, А. М.

Киселевой [10], Л. А. Поповой [11], А. И. Малышкиной, М. А. Кулигиной, И.

А. Пановой [12], В. В. Кривопускова, Н. А. Цветковой, направленные на

изучение формирования репродуктивных и семейных установок молодёжи, а также

работы учёных Чэн Сюминь, Тань Жоюй, О. Н. Калачиковой [13], занимающихся

изучением брачного поведения супругов не только в России, но и в европейских

странах, а также в Китае. Вопросы поддержки молодых семей и формирования

репродуктивного поведения молодёжи актуальны также в настоящее время для стран

Центральной и Восточной Европы и находит своё отражение в работах J. Ermisch

[14], J. Bradshaw, N. Finch, S. Daphne, О. Kravdal [15], P. McDonald, M.

Lacalle-Calderon, M. PerezTrujillo, I.

Neira [16], N. M. Hassan и других учёных.

Особенности реализации региональных мер семейной политики

рассматриваются в работах А. Б. Берендеевой [17], Т. К. Ростовской, А. А.

Шабуновой [18; 8], В. Н. Архангельского, Н. Г. Джанаевой [19], Е. Н.

Тимушева, Ю. В. Дубровской, Е. В. Козоноговой [20], Е. М. Щербаковой [21],

В. Г. Ушаковой [22].

Материалы и методы

Для анализа уровня браков и разводов в Ивановской области

были использованы статистические материалы по демографии.

Для исследования распределения семейных обязанностей

поколения X и представлений о распределении семейных обязанностей поколения

Z был применён метод формализованного интервью. Данный метод позволил в

короткий срок опросить 200 человек. Также в результате применения метода

формализованного интервью удалось обеспечить репрезентативность выборки с

помощью математического аппарата.

Статистика брачности и разводимости в России последние

несколько лет неутешительна. По данным ВЦИОМ, в первом полугодии 2024 года

восемь из десяти браков распались. Это самые высокие показатели неустойчивости

брачных союзов за последние несколько лет, что ещё раз подтверждает

актуальность темы исследования.

На примере Ивановской области рассмотрим показатели

брачности и разводимости, выявим причины неустойчивости брачных союзов в

разных возрастных поколениях X и Z и дадим превентивные рекомендации по

укреплению брачных союзов.

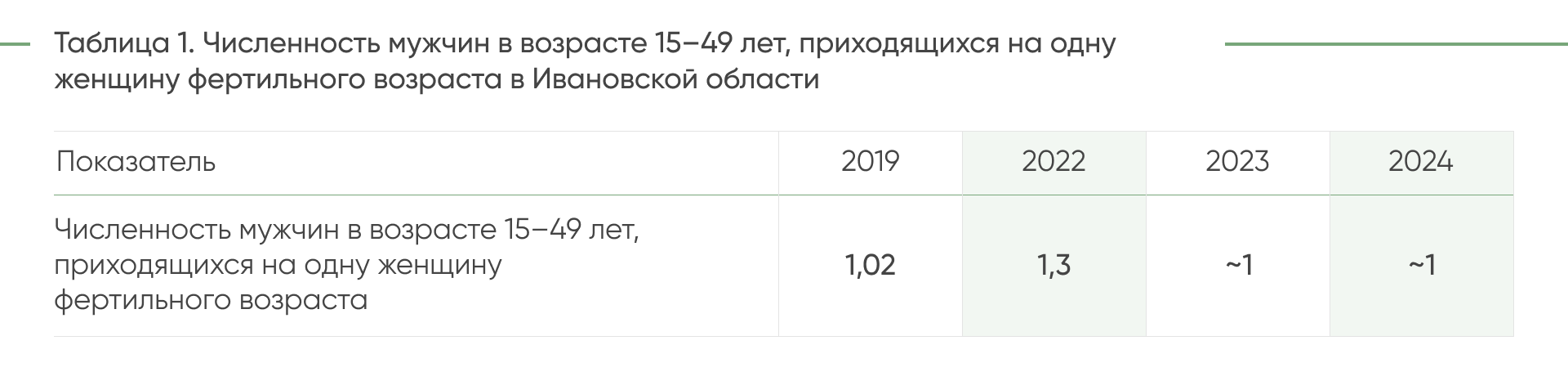

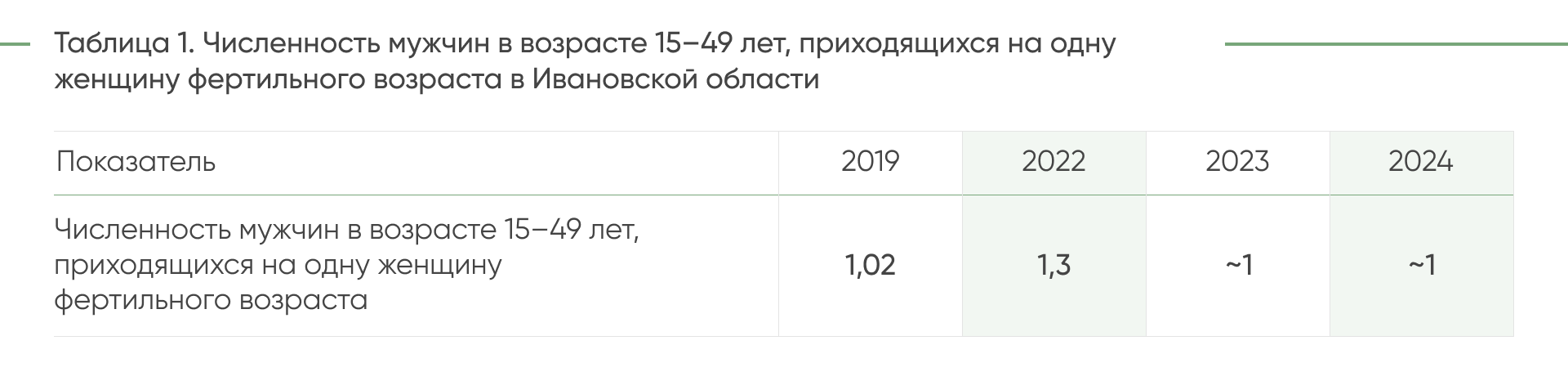

В Ивановской области численность женщин в возрасте от 15 до

49 лет соответствует численности мужчин в фертильном возрасте. На 1 января 2024

года на 198963 женщины фертильного возраста приходится 198506 мужчин в возрасте

от 15 до 49 лет. В 2023 году на 201637 женщин фертильного возраста приходилось

201085 мужчин (Таблица 1). То есть на одну женщину данной возрастной

категории приходится примерно один мужчина аналогичного возраста, что

несомненно должно положительно влиять на число браков и рост рождаемости в

регионе.

Однако в действительности в Ивановской области наблюдается

высокий процент расторжения браков и устойчивая тенденция нестабильности

процессов создания и распада брачных союзов. В Ивановской области за 2023 год

было зарегистрировано 5313 браков. В 2023 году по сравнению с 2022 годом

количество зарегистрированных браков снизилось на 1001 брак, или на 16%. В 2022

году на 1000 человек в регионе приходилось 6,9 зарегистрированных браков. Это

было самое высокое значение данного показателя с 2018 года. В первом полугодии

2024 года в области зарегистрировано 1999 браков, что на 27 браков меньше, чем

за аналогичный период 2023 года. Прослеживается динамика снижения числа

заключаемых браков (Таблица 2).

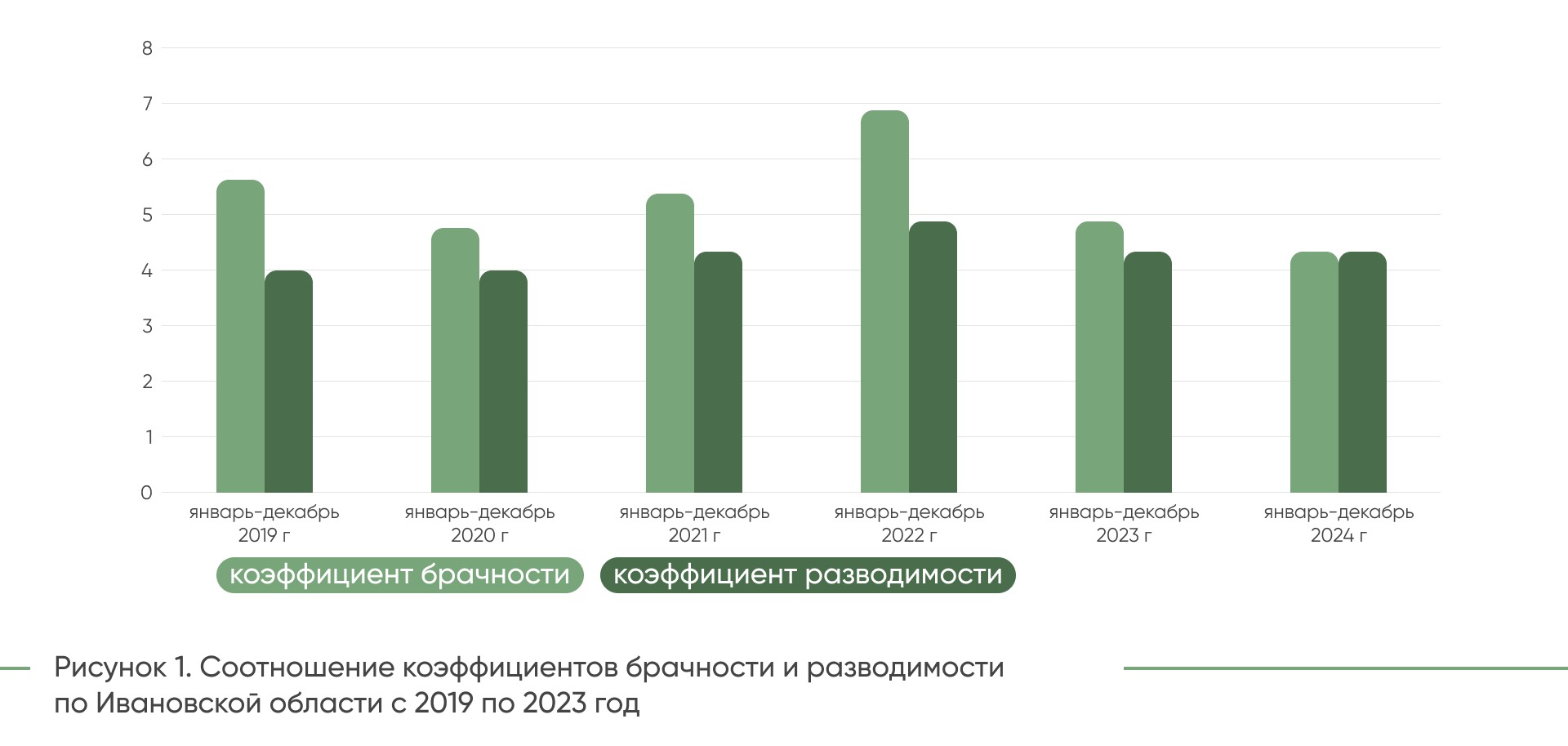

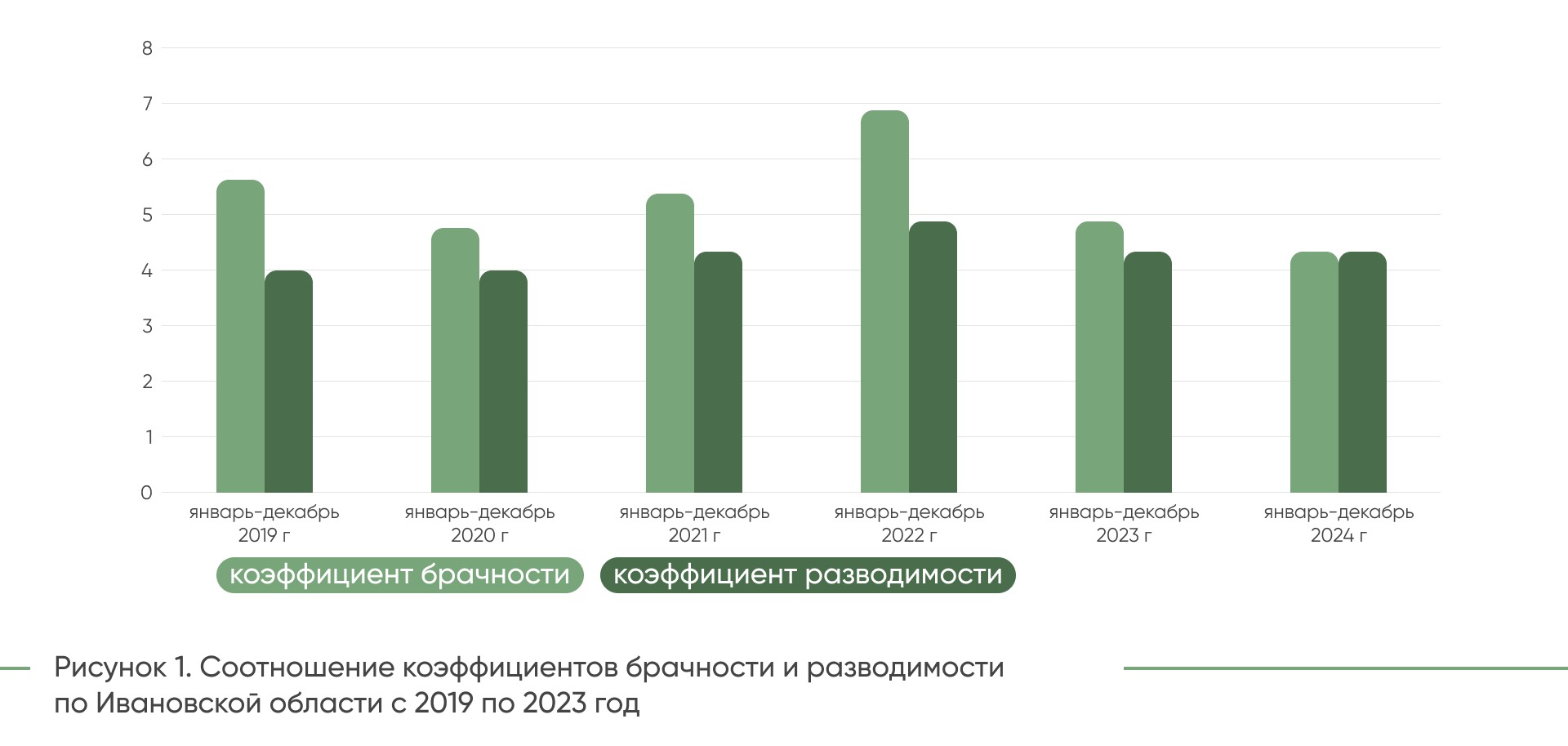

* – коэффициенты брачности и разводимости

показывают, сколько браков и разводов приходится на 1 000 населения за

определённый период.

Коэффициент брачности за 2023 год составлял 5,8‰. В первом

полугодии 2024 года коэффициент брачности составил 4,4‰. В 2023 году в области

снизилось не только количество зарегистрированных браков, но и количество

разводов между супругами. За 2023 года в области зарегистрировано 4135 актов

разводов. Коэффициент разводимости за 2023 год составил 4,5‰. По отношению к 2022

году количество разводов в 2023 году снизилось на 357. Коэффициент разводимости

в 2023 году по сравнению с 2022 годом снизился на 0,4‰. Несмотря на снижение

показателей разводимости в 2023 году по сравнению с 2022 годом, соотношение

коэффициентов брачности и разводимости по Ивановской области имеет высокие

параметры. Соотношение коэффициентов брачности и разводимости по Ивановской

области показывает, что в 2023 году число разводов составляло 78% от браков. В

2022 году число разводов составляло 71% от браков (Рисунок 1).

В первом полугодии 2024 года тенденция высокой разводимости

по отношению к числу заключаемых браков сохраняется. В первом полугодии 2024

года было зафиксировано 1956 разводов, что на 55 разводов больше, чем за

аналогичный период 2023 года (первое полугодие 2023 года). Анализ соотношения

коэффициентов брачности и разводимости по Ивановской области в первом

полугодии 2024 года показывает ещё более высокое соотношение числа разводов к

бракам, что связано со снижением числа заключаемых браков и ростом разводов.

Нестабильность семейных отношений напрямую влияет на уровень рождаемости. В

области преобладают женщины, имеющие одного и двух детей. В среднем на 1

женщину фертильного возраста по Ивановской области приходится 1,261 ребёнка

(суженное воспроизводство, простое – 2,1).

Сложившаяся демографическая ситуация, показывающая

устойчивость тенденции количества разводов и роста числа одиноких матерей,

требует глубокого изучения.

Основными причинами разводов являются разные жизненные

ценности супругов, отсутствие эмоциональной связи, несовпадающие взгляды на

распределение обязанностей в семье, на воспитание детей, которые приводят в

итоге к конфликтности и разладу в семейных отношениях.

Анализ предметной

области

Исследование распределения семейных обязанностей было

проведено в рамках исследовательского проекта, посвящённого изучению факторов

брачного выбора представителей поколений X и Z в Иваново, в мае 2024 года

[23] при помощи метода формализованного и неформализованного интервью

(неформализованное, глубинное интервью было использовано в качестве пилотажного

метода исследования). Для исследования поколений X и Z города Иваново, с целью

обеспечить равное представительство мужчин и женщин в каждой из групп, была

выбрана квотная выборка. Объём выборочной совокупности составил 204 человека.

Объектом исследования выступили жители Иваново поколений X (1965–1980 г.р.)

и Z (1997–2007 г.р.).

Теория поколений

Теория поколений, разработанная американскими социологами

Уильямом Штраусом и Нилом Хоувом в 1991 году, основывается на идее о

сменяемости поколений каждые 20 лет и объединяющих критериях, таких как

влияние общих исторических событий и социокультурных тенденций, общие

убеждения и модель поведения, а также чувство принадлежности к своему

поколению. В результате исследования было выделено несколько типов поколений:

«строители» или «победители», «молчаливое поколение», «беби-бумеры», поколение

Х, поколение Y (или «миллениумы») и поколение Z.

Для настоящего исследования были выбраны два поколения – Х и

Z. Это было обусловлено тем, что поколение Z (1997–2007 г.р.) находится в

настоящее время в периоде активного выбора партнёров для создания семьи. На

основе их критериев отбора брачного партнёра можно разработать государственную

программу для решения демографической проблемы в стране. Кроме того, поколение

X (1965–1980 г.р.) являются родителями поколения Z (1997–2007 г.р.), что подчёркивает

глубокую связь и взаимодействие между представителями разных возрастных групп,

а также влияние воспитания поколения X на брачный выбор поколения Z. Помимо

этого, изучение факторов брачного выбора важно для снижения уровня разводов.

Несмотря на то, что многие пары, заключающие брак, считают, что он продлится

всю жизнь, уровень разводов в настоящее время является довольно высоким: в 2024

году в России на 1000 браков приходится 1211 разводов.

Поколение X охватывает людей, родившихся примерно в период

с середины 1960-х до начала 1980-х годов. В это время стали актуальными серьёзные

проблемы с наркотиками и СПИДом. Последствия военных действий в Афганистане

также оказали серьёзное воздействие на эмоциональное состояние общества.

Родители поколения X либо принимали участие в Великой Отечественной войне,

либо родились сразу после её завершения. В большинстве случаев они были заняты

своей работой и не могли много времени уделять воспитанию детей. Можно

сказать, что большая часть поколения X выросла сама по себе, без постоянной

заботы родителей. В тех редких случаях, когда родители всё-таки занимались

воспитанием детей, они пытались внушить им свои социалистические взгляды на

жизнь.

Одной из особенностей поколения X является неординарное

видение различных вопросов и особый подход к их решению. Эти люди всегда

стремятся быть в курсе событий, происходящих в мире, и гибко реагировать на

изменения. После перестройки данное поколение успешно приспособилось к

экономическим и политическим реформам. Они выросли в период разногласий и

перемен, поэтому больше других подвержены депрессии, психической

неустойчивости и душевным переживаниям. Однако стойкость духа и умение

выживать в трудных условиях являются одними из множества качеств, присущих

поколению X (Ожиганова Е. М. Теория поколений Н. Хоува и В. Штрауса.

Возможности практического применения // Бизнес-образование в экономике знаний.

2015. № 1. С. 94).

Как правило, представители поколения X активно продвигаются

по карьерной лестнице. Они опасаются потери работы и не любят большое

количество записей в трудовой книжке. Они мотивированы работать ради денег и

продвижения по службе, но иногда этот критерий становится причиной

внутреннего «выгорания». В отличие от предыдущего поколения, они начали

трудиться во благо своего собственного будущего, а не ради общества. Однако им

всё же не безразлично, что о них думают другие люди. Обыденная жизненная

структура для них: окончание школы, получение высшего образования, стажировка

на работе, продвижение по карьерной лестнице, выход на пенсию. И если что-то

идёт не по плану, это может вызывать душевные переживания.

Поколение X очень осторожно относится к деньгам, как и

предыдущее молчаливое поколение. Они всегда ставят перед собой цели, такие как

покупка нового телевизора, машины или жилья, и постепенно достигают их,

откладывая деньги с каждой зарплаты.

Также представители поколения X стремятся дать своим детям

то, чего у них не было: родительское внимание и заботу, материальную поддержку,

помощь в получении образования, трудоустройстве и покупке жилья. Однако они с

трудом расстаются со своими накоплениями, особенно если тратят их на себя, а не

на семью.

Образование, дальнейшее трудоустройство и семейное

благополучие являются самыми важными аспектами для представителей поколения X.

Обычно они уже вступают в брак и имеют детей до 25–30 лет. Они стремятся к

самовыражению, независимости, уважению к разнообразию и балансу между работой

и личной жизнью.

Поколение Z включает молодёжь, родившуюся с конца 1990-х по

начало 2010-х годов. Эта группа отличается цифровой грамотностью,

предпринимательским духом, разнообразными взглядами и заинтересованностью в

вопросах разнообразия и справедливости. Они выросли в быстро меняющемся

информационном мире, где доступ к информации стал проще и шире, чем у

предыдущих поколений. Поколение Z растёт в условиях постмодернизма и

глобализации. В их воспитании принимают участие не только родители, но также

блогеры из социальных сетей и другие персоны, связанные с современными

технологиями.

С самого раннего возраста для Z-поколения важно, чтобы к ним

прислушивались. Они любят получать новые знания и способны усваивать большие

объёмы информации. Основные сведения они черпают из интернета, но их знания

могут быть слишком абстрактными. Они не видят ценности в учёбе в школе или

институте и часто пренебрегают основными знаниями и навыками.

Z-поколение также может проявлять капризы и быть

эгоистичным. В случае отказа в выполнении их просьб они могут истерить и устраивать

скандалы. Они стремятся к новым и необычным вещам и не нуждаются в стабильной

работе или финансовых привилегиях. Им важно получить новые ощущения здесь и

сейчас, не задумываясь о возможных последствиях.

Одно из главных требований для мотивации Z-поколения – это

привлечение внимания окружающих. Они жаждут любых эмоций и реакции на свои

действия. Задачи для них должны быть чётко сформулированы и подробно

разъяснены, а за каждое выполненное задание они должны быть награждены. Они не

любят работать ради будущих результатов, им нужна мотивация на каждом шагу.

Если говорить о старшем поколении Z (18–20 лет), то они в

большинстве случаев предпочитают удалённую работу или фриланс. Они не согласны

работать в офисе с 10 до 19,

так как не готовы к переработкам и тяжёлому труду. Они отличаются от предыдущих

поколений тем, что не задумываются слишком долго над своими решениями. Они не

понимают, зачем взвешивать все «за и против», когда можно просто сделать.

Помимо этого, у них нет шаблонного мышления и определённых

жизненных принципов. Они не могут считать какое-либо заключение истинным, но и

отвергнуть его они тоже не могут – просто потому, что не хотят разбираться в

деталях вопроса. Деньги для них не служат средством для покупки домов и машин,

просто это не является их интересом. Деньги нужны им для мгновенного

удовлетворения и эмоций, поэтому сохранение бюджета для них бессмысленно.

В исследованиях С. Ю. Моховой было обнаружено, что

приоритетом для поколения Z является духовное удовлетворение в иерархии

ценностей, тогда как у поколения Y в приоритете собственный престиж, а у

поколения X – высокий материальный статус (Мохова С. Ю. Иерархия в системе

жизненных целей у представителей X, Y и Z-поколений // Мир науки. 2017. Т.

5. № 2. С. 7). А. Б. Кулакова утверждает, что общение молодого поколения

часто происходит в сети, и его специфика заключается в отсутствии эмоционально

близких связей в условиях постоянного виртуального контакта (Кулакова А. Б.

Поколение Z: теоретический аспект // Вопросы территориального развития. 2018.

№ 2. С. 6). Однако в области межличностных отношений поколение Z готово

сотрудничать, быть дружелюбным, помогать и способствовать развитию партнёра.

Исследователи отмечают, что у поколения Z развит эмоциональный интеллект и

рефлексия в общении (Теория поколений X, Y, Z, беби-бумеров, альфа в России

–их ключевые особенности и различия. Ссылка).

Е. В. Григорьева и Н. Р. Хакимова пишут, что для молодёжи

семья является важной ценностью, а счастливая семейная жизнь входит в блок

предпочитаемых ценностей [24].

Молодые люди с развитым эмоциональным интеллектом и

эмпатией становятся толерантнее к тому, к чему предыдущие поколения относились

с непониманием или негативным образом (например, услуги психолога, забота о

ментальном здоровье). Также отмечается снижение приверженности строгим

моральным правилам, нормы меняются или становятся более гибкими, что

проявляется как в межличностных отношениях, так и в области образования,

политики, религии и других сферах.

Результаты исследования

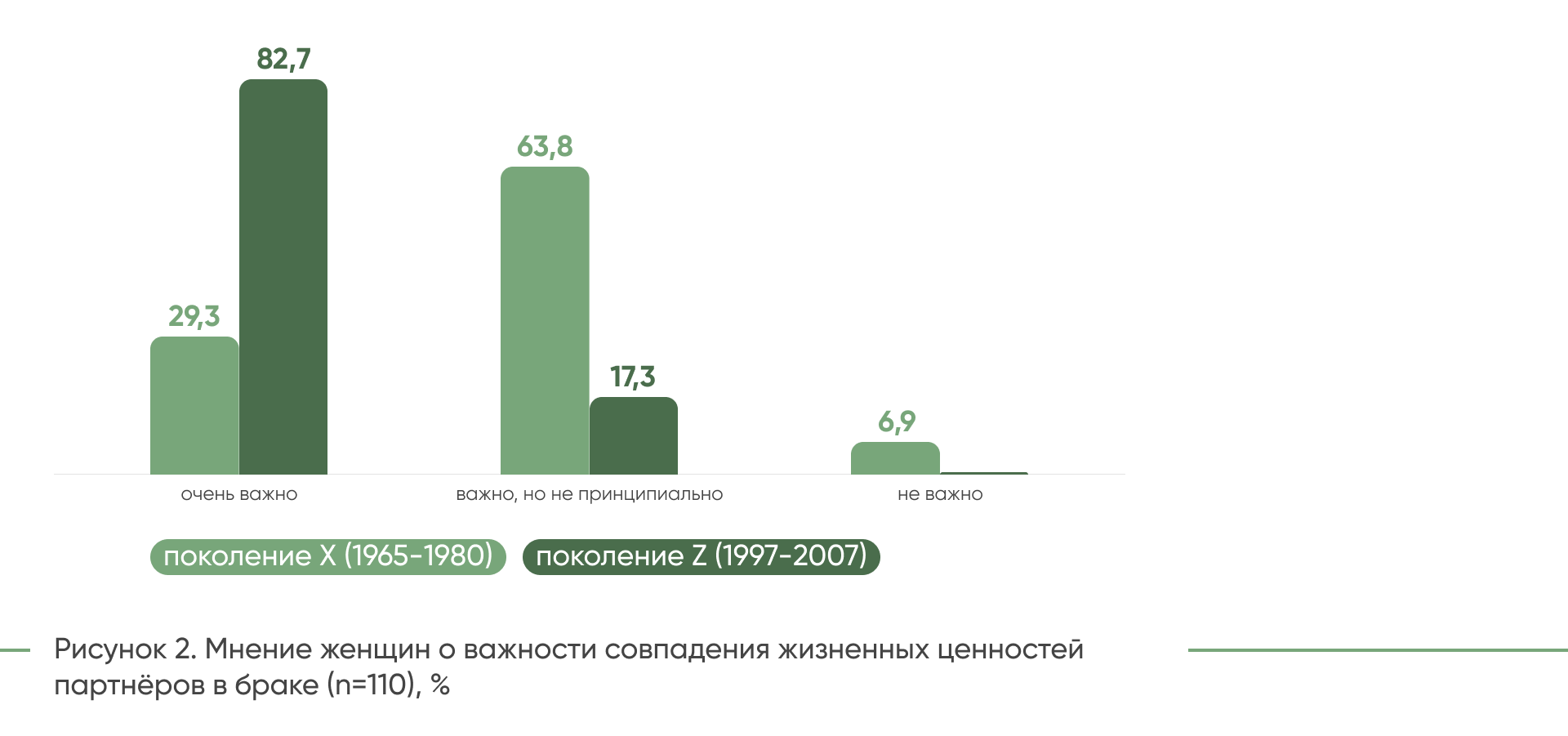

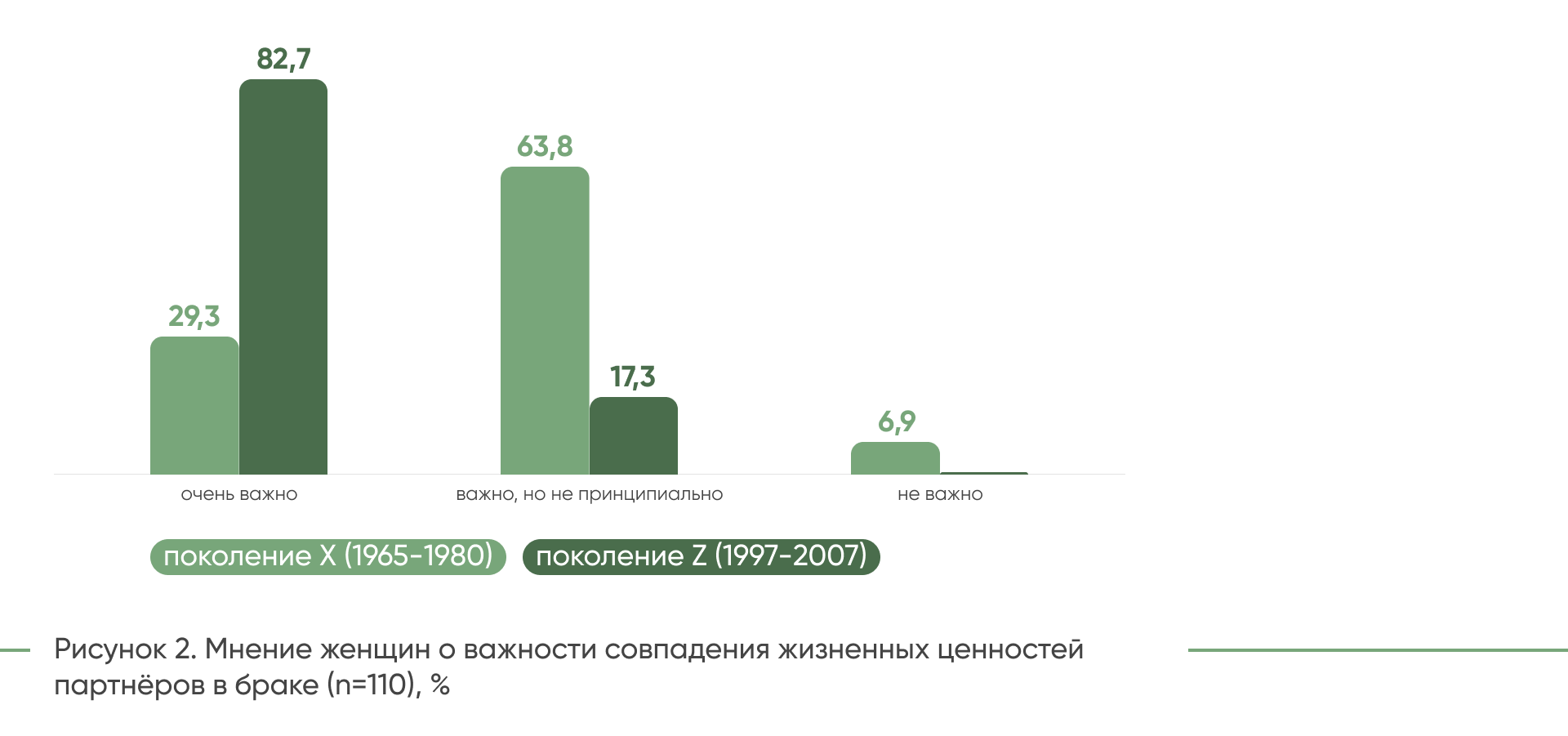

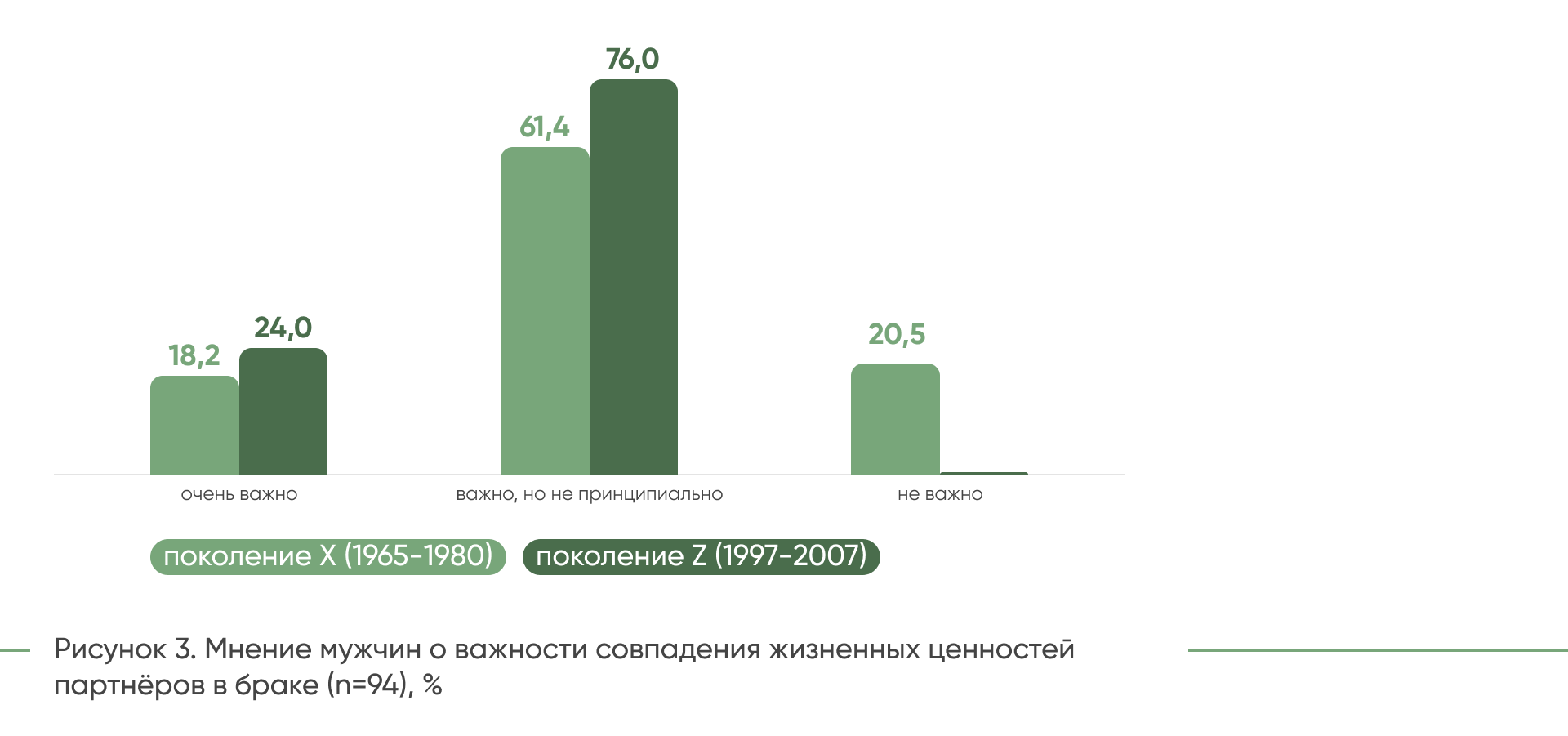

Одним из главных вопросов исследования был вопрос о

жизненных ценностях представителей изучаемых поколений (Рисунки 2, 3). Исходя

из данных, можно сделать вывод, что для большинства девушек поколения Z очень

важно, чтобы их жизненные ценности с партнёром совпадали. Для женщин поколения

X этот фактор был важен, но не принципиален.

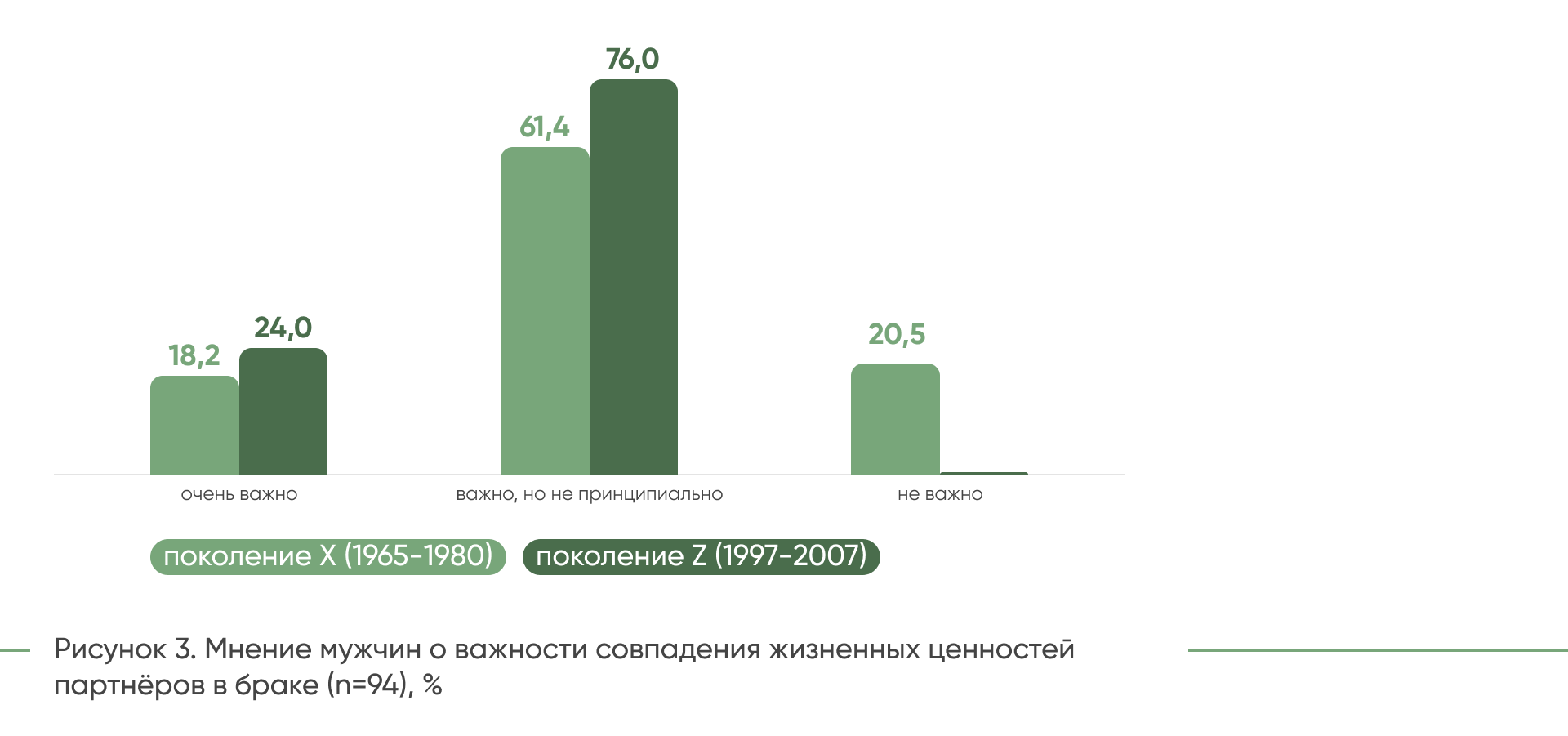

Мужчины же обоих поколений считают/считали, что совпадение

жизненных ценностей важно, но не принципиально при выборе супруги. Стоит

отметить, что для 20,5% мужчин поколения X и вовсе был не важен этот фактор, в

то время как юноши-зумеры не выбирали этот вариант ответа, что говорит нам о их

желании всё-таки иметь общие жизненные ценности с партнёршей.

Эти результаты свидетельствуют о том, что для молодых людей

поколения Z (зумеров) важнее совпадение жизненных ценностей с партнёром,

возможно, из-за стремления к более глубокой эмоциональной связи в отношениях.

В то же время для старшего поколения (X) этот фактор был менее значимым, что

могло быть связано с изменением социальных норм и ценностей. Таким образом,

можно сделать вывод о том, что молодое поколение ценит совпадение жизненных

ценностей со своим будущим брачным партнёром и желает достижения их

совпадения.

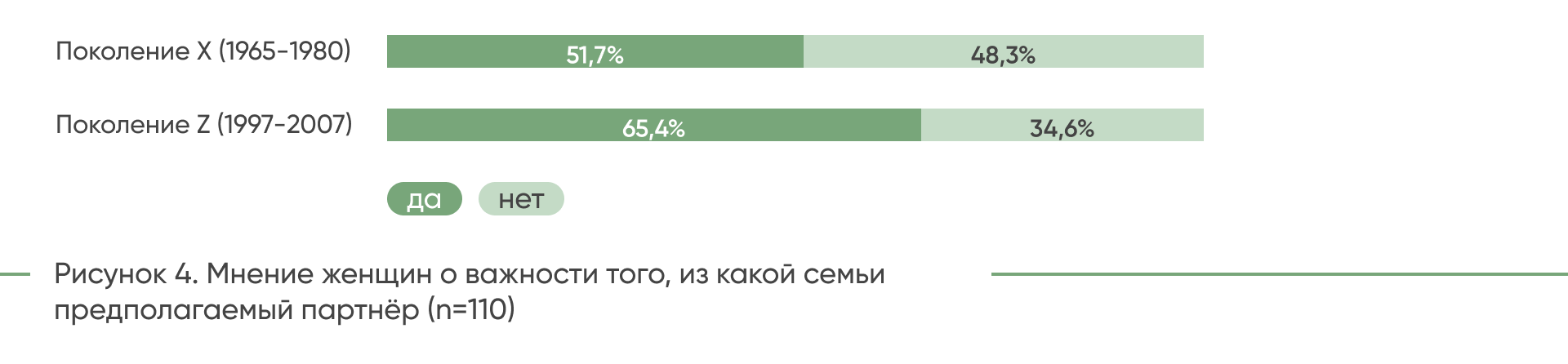

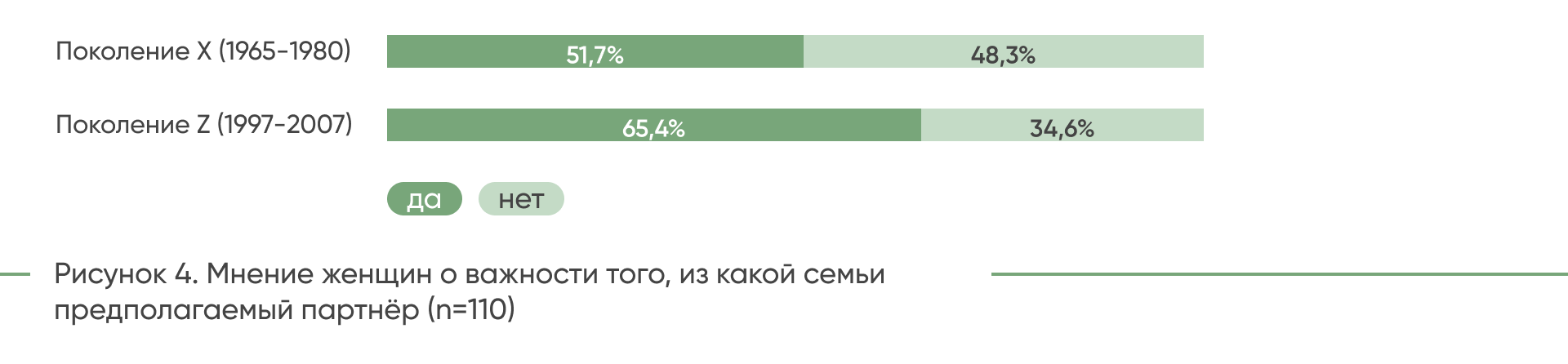

В анкете был задан вопрос о том, имеет ли значение для

опрашиваемых, из какой семьи будет их будущий партнёр (Рисунки 4, 5). Мнение

женского пола обоих поколений схоже: для большинства из них важно, из какой

семьи будет их партнёр. Скорее всего, для девушек это важно, так как

большинство из них считает, что их будущие дети должны воспитываться в семье с

определённым социальным статусом, уровнем образования и культурными ценностями.

Они могут полагать, что это обеспечит детям лучшие условия для развития и

роста, а также поможет им преуспеть в жизни.

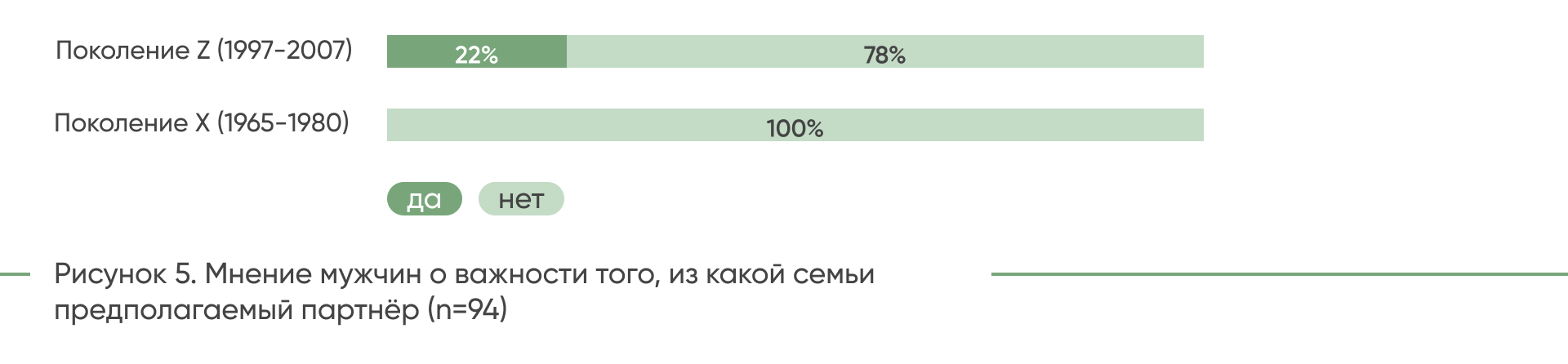

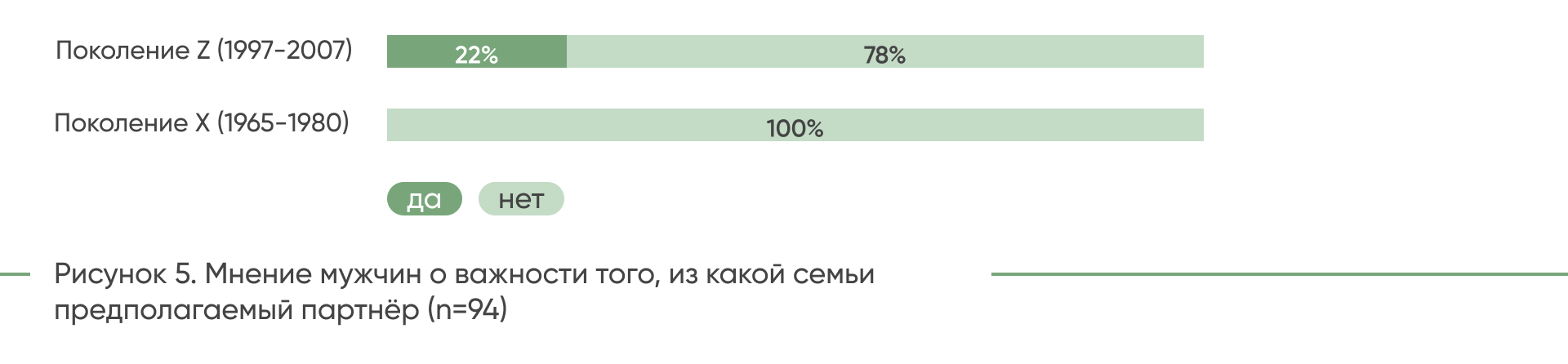

По результатам ответов мужчин поколения Х можно увидеть, что

для них всех не важно, из какой семьи будет их супруга. Большинство юношей

также разделяют эту точку зрения, однако для 22% всё-таки важен статус семьи

предполагаемого партнёра.

Такие результаты могут указывать на изменение социальных

норм и ценностей в отношении брака и семьи. Возможно, молодые люди становятся

всё более независимыми от своих семей и меньше обращают внимание на

происхождение своего партнёра.

Однако для женщин этот фактор остаётся важным. Для мужчин

поколения X вовсе не важно, из какой семьи была их супруга. Причиной могла

быть уверенность в себе и в своих возможностях, так как если мужчина уверен в

своём финансовом положении и социальном статусе, то для него становится менее

значимым происхождение и семья потенциальной супруги. Также стоит помнить, что

в СССР пропагандировалось равенство всех граждан и уважение к личности вне

зависимости от социального положения, поэтому для мужчин поколения X важно не

столько происхождение будущей невесты, сколько её личностные качества.

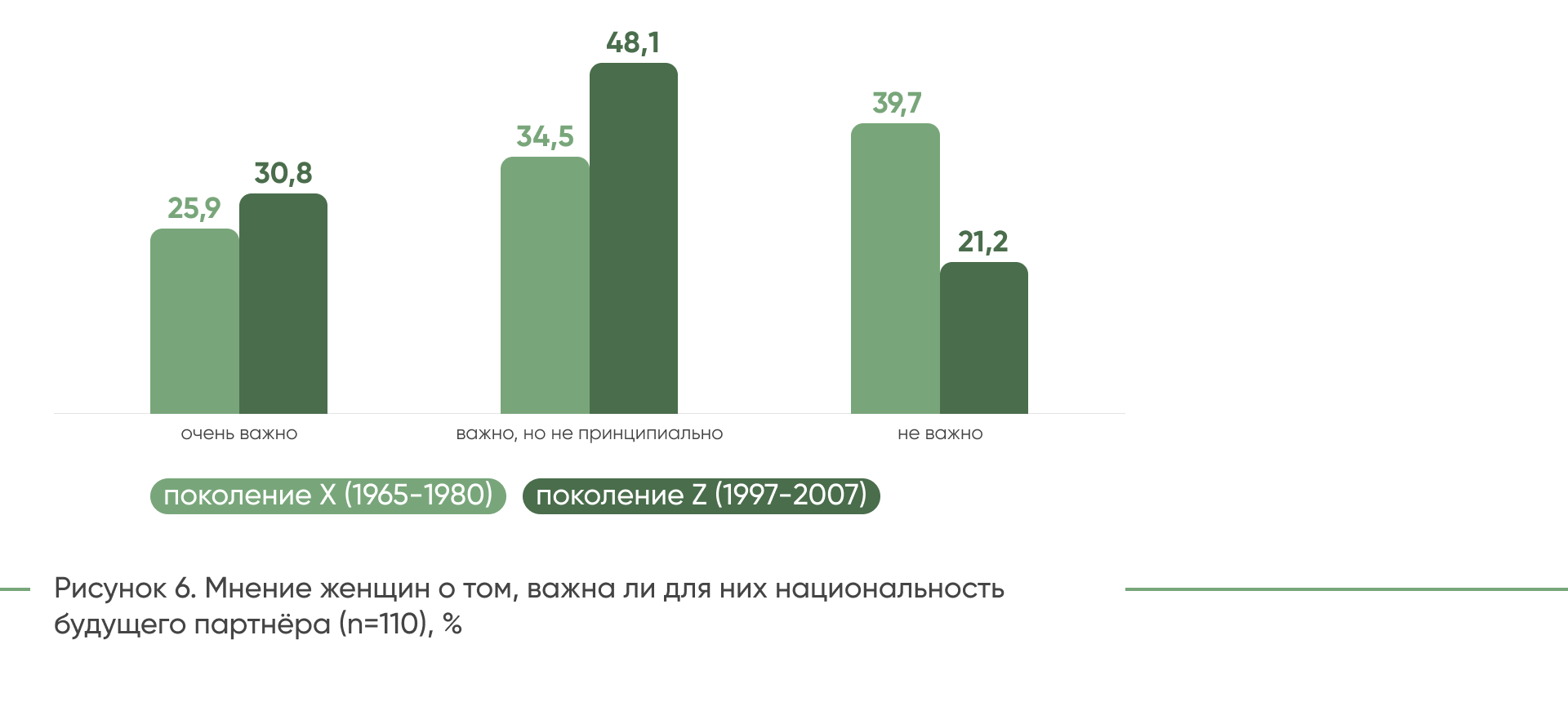

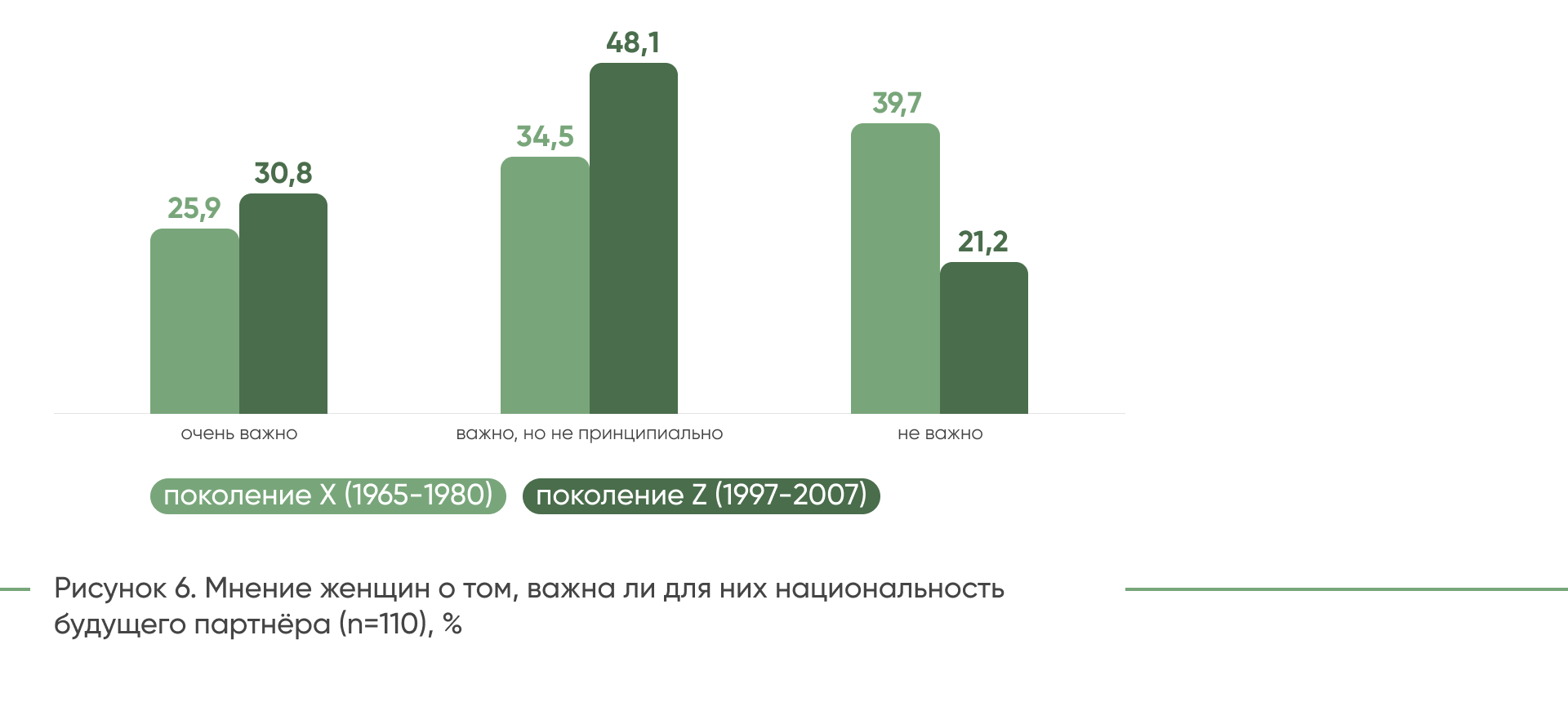

Также в анкете был задан вопрос о том, важна ли для них

национальность будущего партнёра (Рисунки 6, 7). Таким образом, выяснилось, что

для половины девушек-зумеров не имеет значения национальная принадлежность партнёра.

Менее 40% женщин поколения X затруднились ответить на этот вопрос. Однако 30,8%

девушек и 25,9% женщин отмечают, что партнёр должен (был) быть их

национальности.

Почти похожую ситуацию можно увидеть в результатах ответов

респондентов мужского пола обоих поколений. Для половины юношей также не

имеет значения национальная принадлежность их партнёрши, а 40,9% мужчин

поколения X не смогли точно ответить на вопрос. Тогда как для 30% зумеров и

менее 40% мужчин важно (было важно), чтобы супруга была такой же

национальности, что и они. Такой результат возможен из-за желания респондентов

минимизировать количество конфликтов, которые могут возникать на почве

культурных различий.

Результаты опроса показывают, что национальность не

является/являлась ключевым фактором при выборе партнёра для многих

респондентов. Возможно, это связано с тенденцией глобализации и увеличением

межкультурного взаимодействия. А говоря о поколении X, можно предположить, что

это связано с ценностями СССР, которые учили с детства, что все народы равны.

Однако для некоторых респондентов национальность остаётся/оставалась важным

аспектом при выборе партнёра, вероятно, из-за желания избежать конфликтов,

связанных с различиями в обычаях и традициях разных народов.

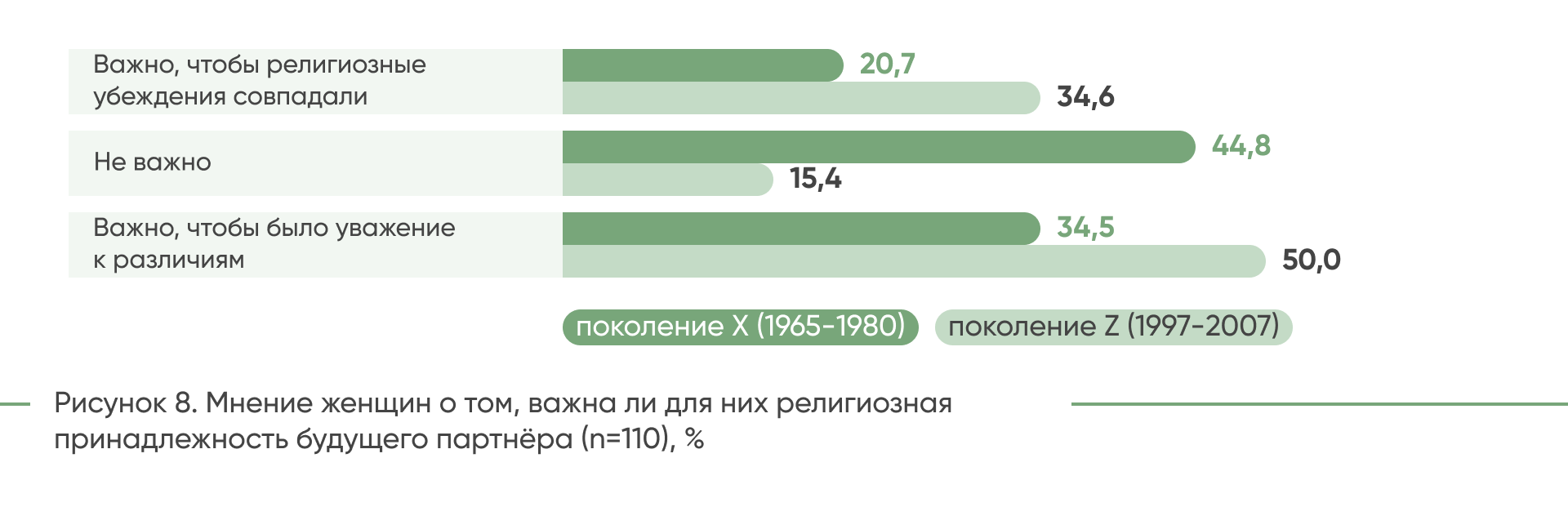

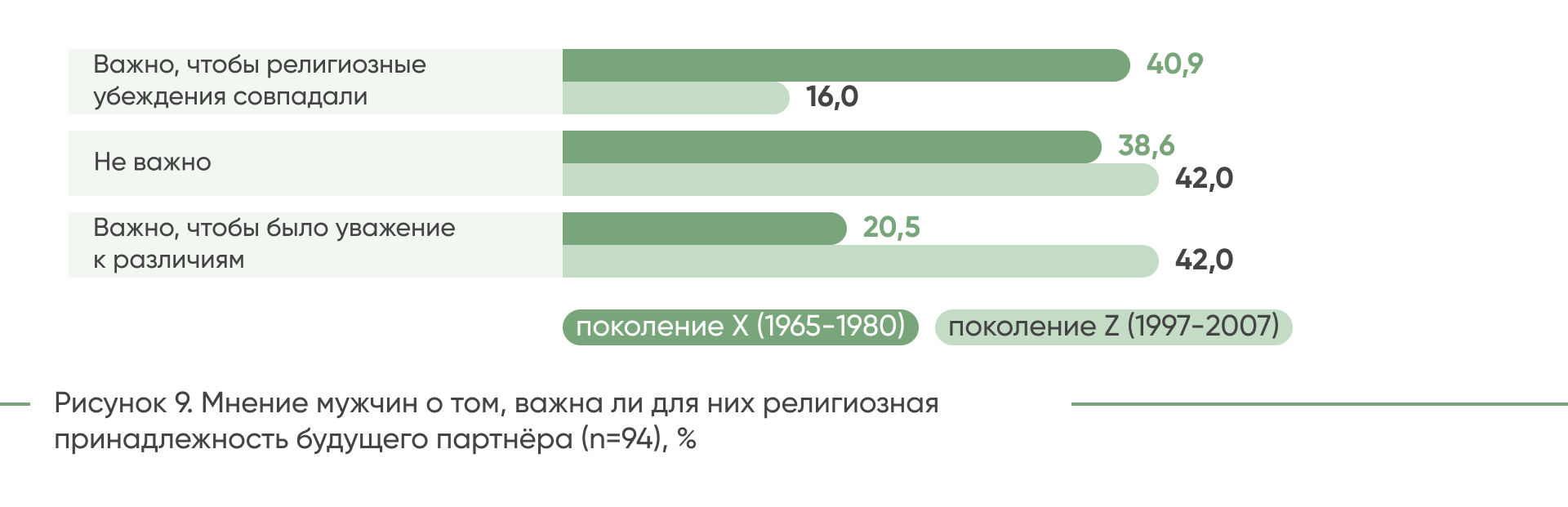

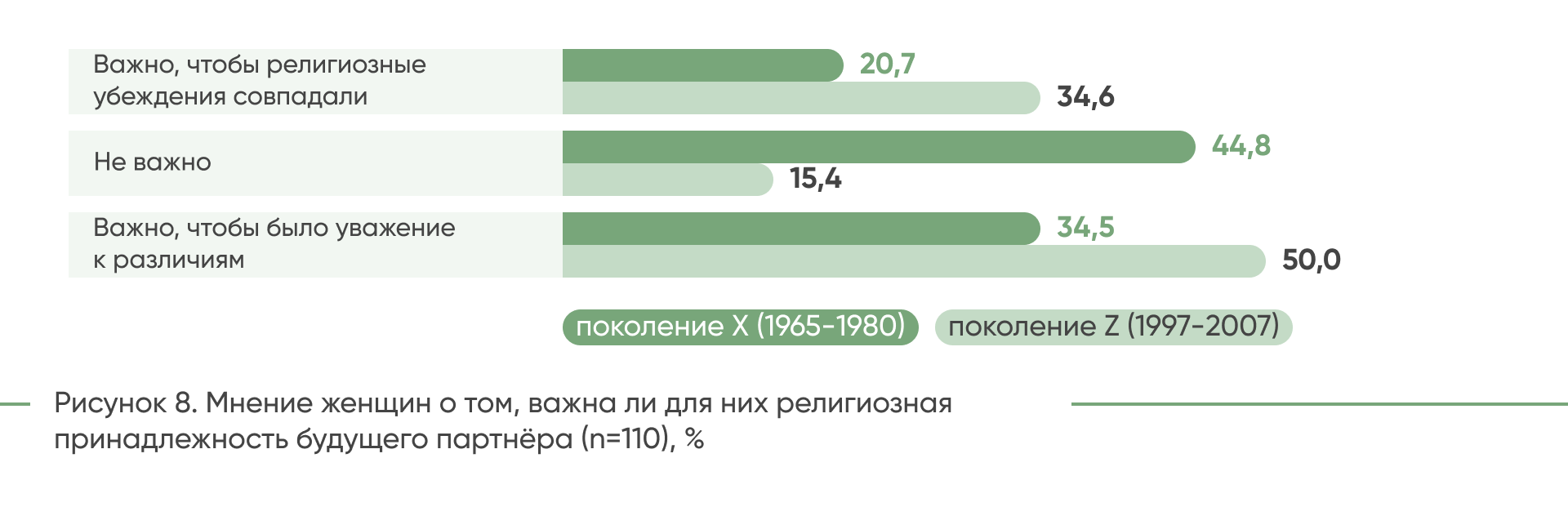

Вопрос о религиозной принадлежности (Рисунки 8, 9) позволил

нам отметить, что для более 40% респондентов-женщин поколения X было не важно,

какую религию исповедует их партнёр, так как во времена советской власти

религия была частным делом каждого человека, а не общественной нормой.

Поэтому люди, выросшие в этой среде, могли не придавать большого значения

религиозным убеждениям своего партнёра. Половина девушек-зумеров отмечают, что

для них важно, чтобы у партнёра было уважение к религиозным различиям. А для

34,6% девушек поколения Z и 20,7% женщин поколения X религия является/являлась

важным аспектом при выборе партнёра, поэтому им важно (было важно), чтобы

религиозные убеждения совпадали. Это можно объяснить возрождением религиозности

в России, которое началось в конце XX века. Молодые люди, воспитанные уже в

условиях религиозного разнообразия и свободы вероисповедания, могут придавать

большее значение религиозным убеждениям своего потенциального партнёра. То же

самое относится и к части женщин поколения X, которые могли столкнуться с

религиозным пробуждением в своей жизни и начать ценить этот аспект в

отношениях.

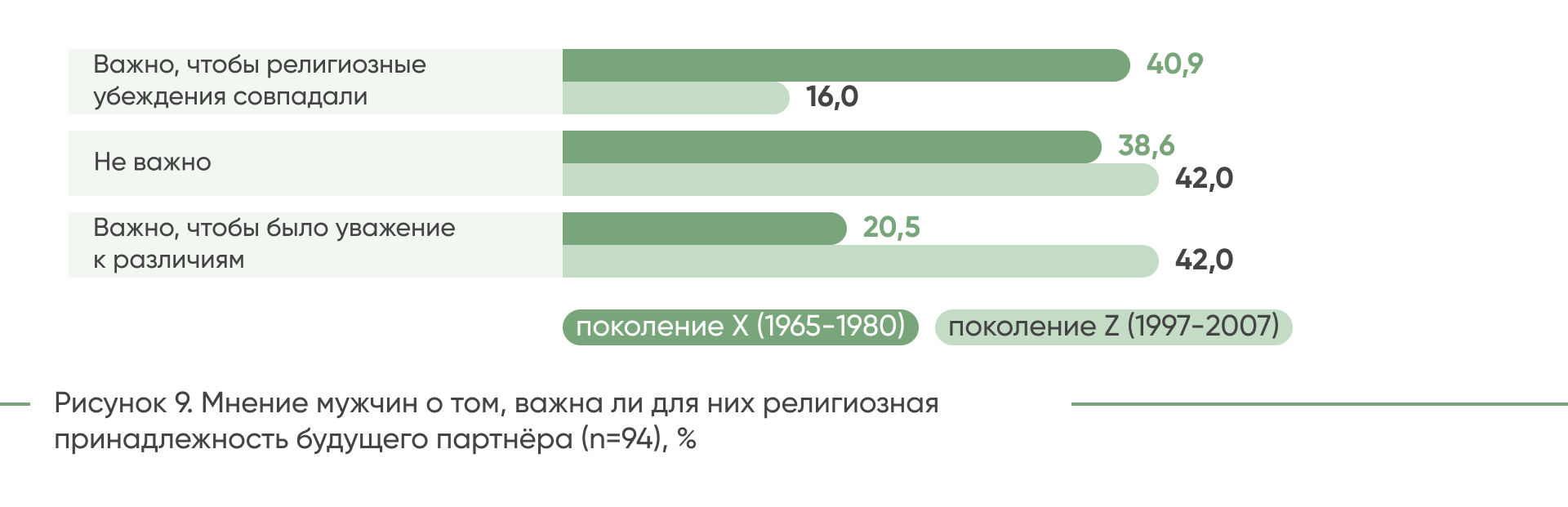

Исходя из полученных данных, можно отметить, что для

одинакового количества опрошенных респондентов мужской половины поколения Z

либо не важно, какую религию исповедует партнёр (42%), либо важно, чтобы было

уважение к религиозным различиям (42%). Современное общество достаточно

толерантно, поэтому религия не мешает строить отношения людям, принадлежащим к

различным религиозным конфессиям. Однако для 40,9% мужчин поколения X было

важно, чтобы их религиозные убеждения с партнёром совпадали. Это могло быть

связано с их личными ценностями и убеждениями, которые они стремились разделить

со своими близкими, либо с влиянием окружения и социальной среды, где религия

играла важную роль и считалась важным аспектом при выборе партнёра.

Такие данные могут указывать на то, что современное общество

становится всё более толерантным и открытым к различиям в религиозных

убеждениях. Возможно, это связано с увеличением межкультурного взаимодействия

и распространением идей терпимости и взаимопонимания. Однако для некоторых

респондентов религия продолжает играть важную роль при выборе партнёра, что

может быть связано с личными убеждениями и ценностями.

Можно сделать вывод, что для мужской половины респондентов,

в отличие от женской, не важно, из какой семьи будет (был) их брачный партнёр.

Также для большинства мужчин поколения X не имело значения, каков уровень

образования партнёрши, но важно, чтобы религиозные убеждения совпадали. Однако

для поколения Z важно, чтобы у партнёра было уважение к религиозным различиям.

Стоит также отметить, что для женской половины респондентов и для юношей-зумеров

не имеет/имела значения национальная принадлежность партнёра.

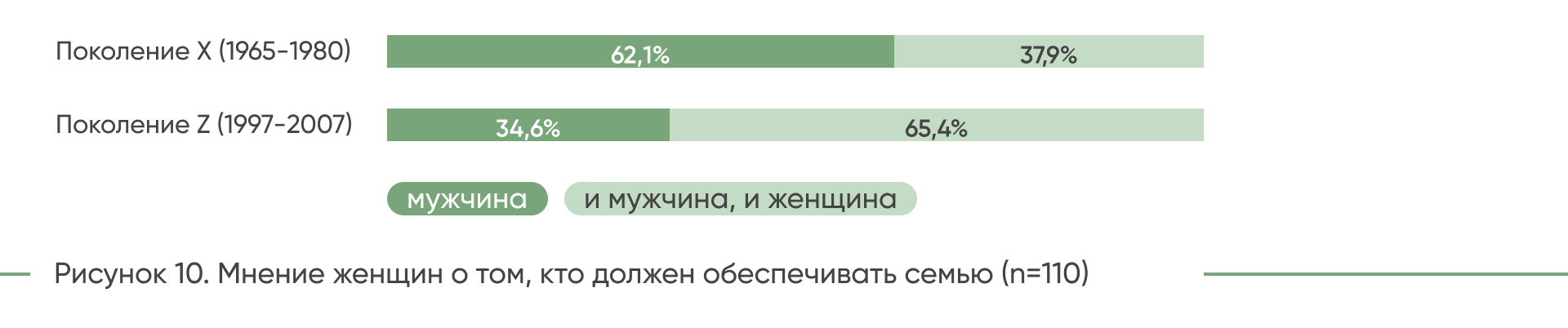

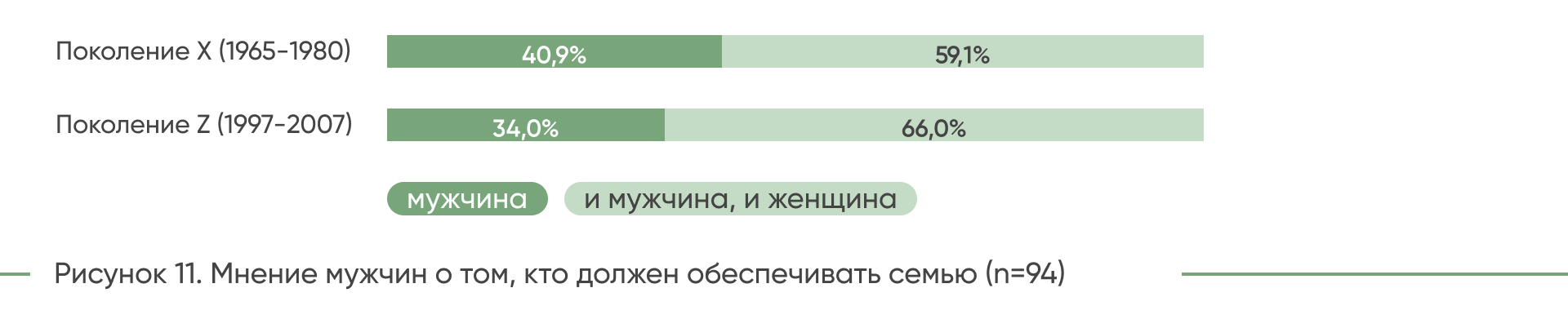

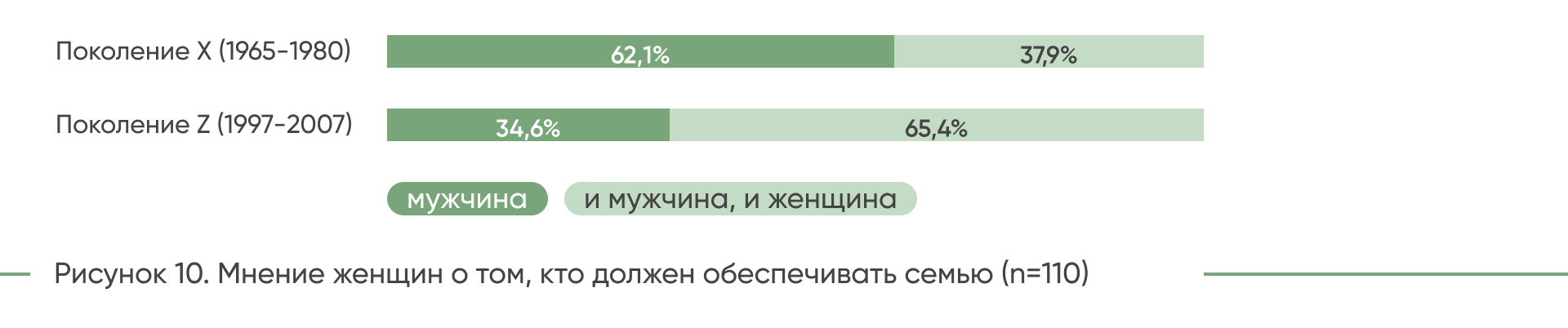

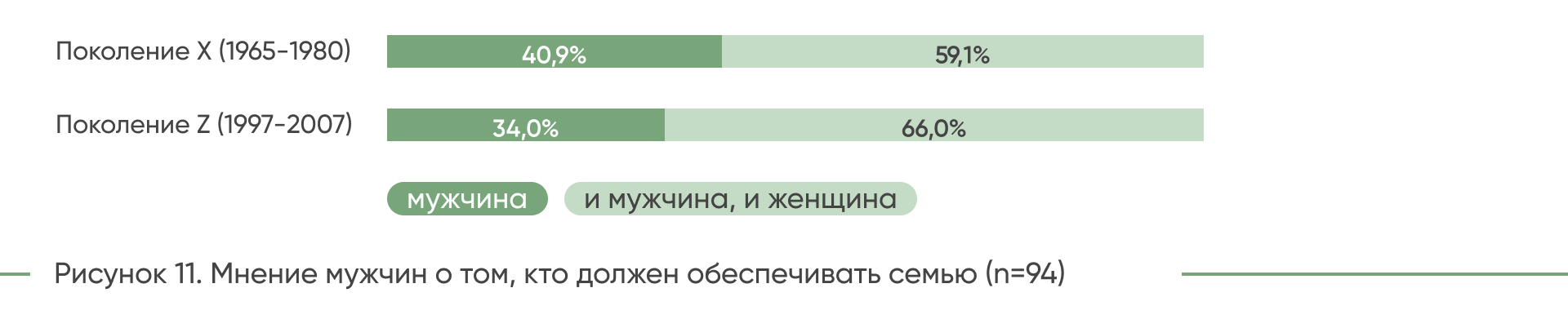

Важным вопросом исследования был вопрос: «Кто должен

обеспечивать семью?» (Рисунки 10, 11). Исходя из данных диаграммы, видно, что

ответы противоположны в обоих поколениях. Большинство женщин поколения X

считали, что главным «добытчиком» в семье должен быть мужчина, а девушки

поколения Z отмечают равноправное внесение финансов.

Противоположное мнение имеет большинство мужчин поколения X.

Они, как и юноши-зумеры, считали/считают, что обеспечивать семью могут и

мужчина, и женщина. И только менее половины обоих поколений отмечают, что это

должен (был) делать мужчина.

Полученные результаты могут указывать на изменение

социальных норм и представлений о гендерных ролях в обществе. Возможно,

современные молодые люди становятся всё более открытыми к идее равноправия и

совместного внесения финансов в семейный бюджет, в то время как старшее

поколение сохраняло более традиционные взгляды на распределение ролей в семье.

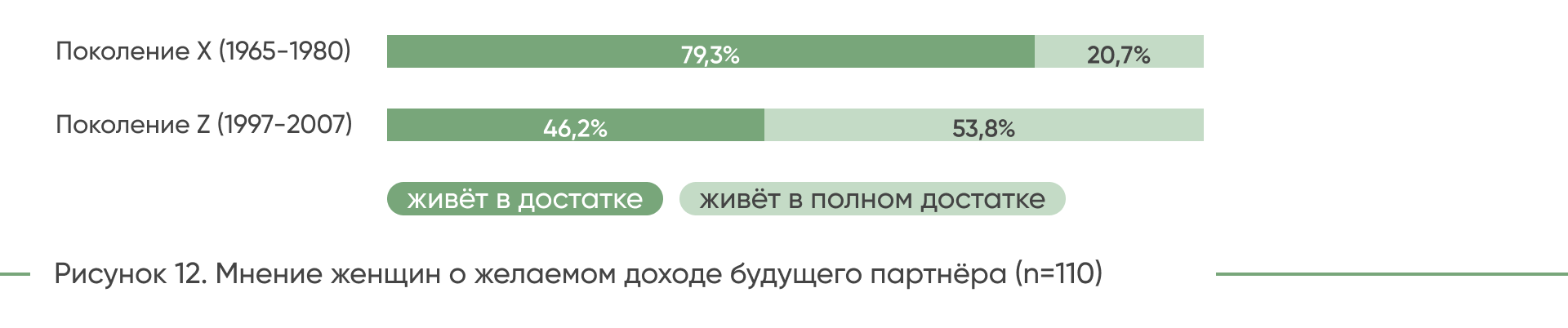

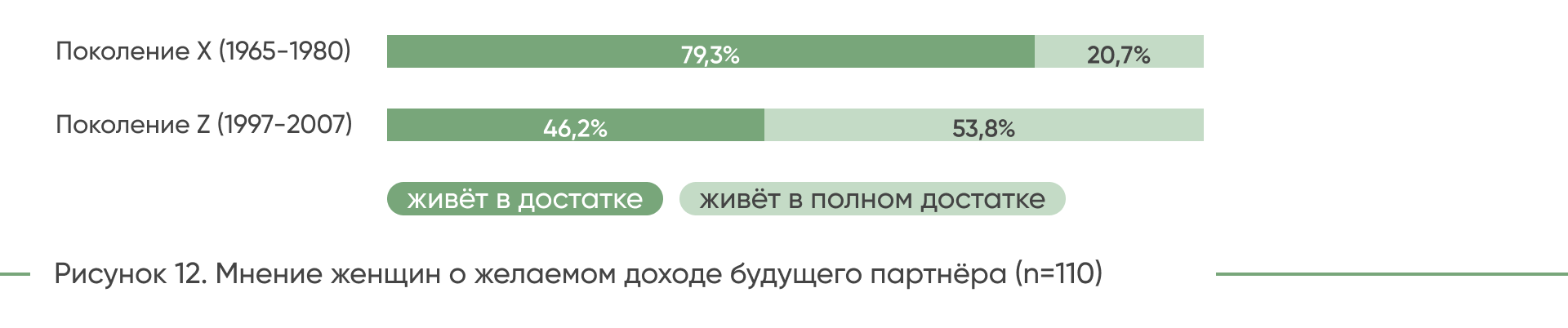

Один из вопросов анкеты был поставлен с целью выявить

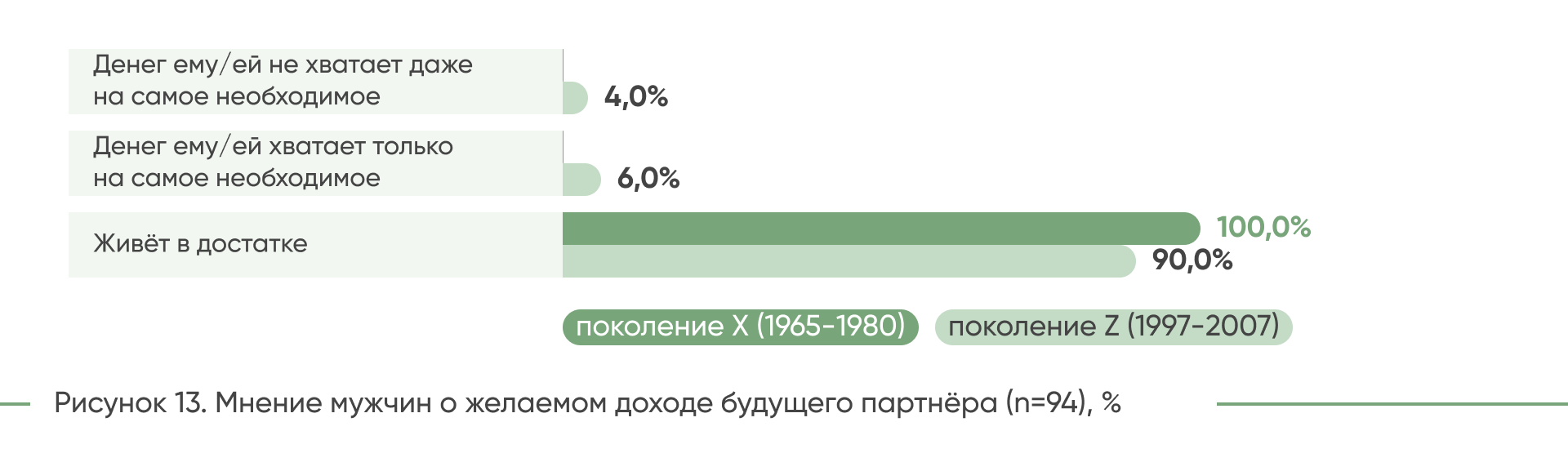

желаемый доход будущего партнёра (рисунки 12, 13). Большинство

респондентов-женщин поколения X отметило, что партнёр должен был жить в

достатке. А девушки-зумеры хотят, чтобы он жил в полном достатке. Такие

результаты получились скорее всего из-за того, что большинство девушек хотят

быть уверенными в финансовой состоятельности партнёра.

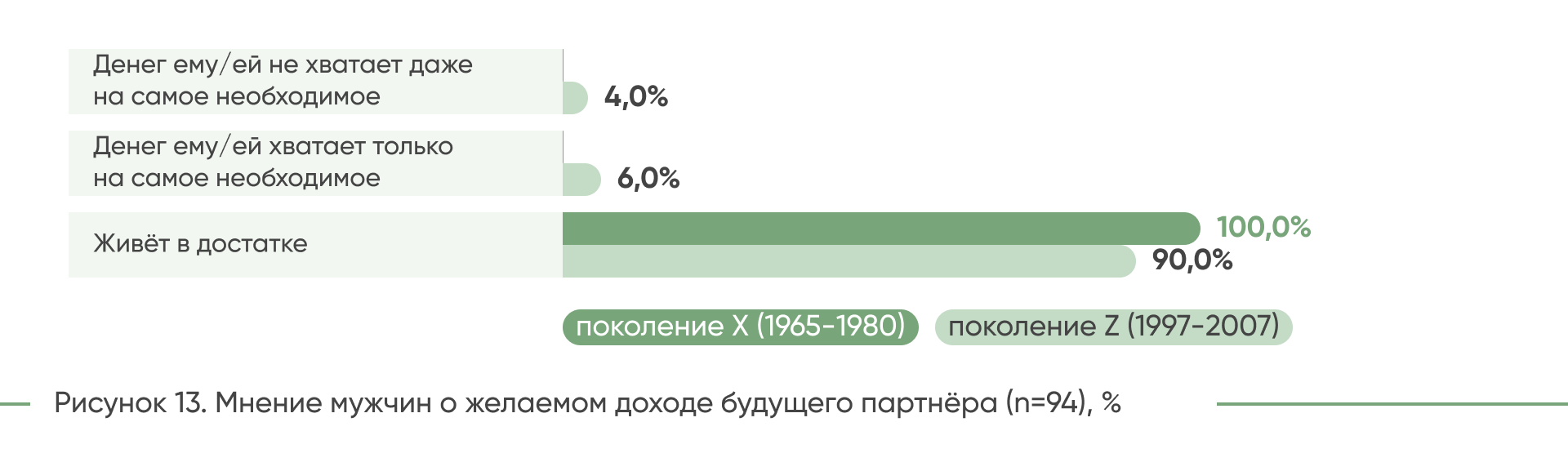

Схожее мнение видно в ответах мужчин обоих поколений.

Большинство считает/считало, что их партнёрша должна (была) жить в достатке.

Можно предположить, что мужчины поколений X и Z ценили/ценят финансовую

независимость своих партнёрш и считали/считают, что это важно для успешного брака.

Полученные результаты иллюстрируют, что финансовая

стабильность и независимость являлись/являются важными факторами при выборе

брачного партнёра. Возможно, это связано с желанием обеспечить комфортные

условия жизни и снизить финансовые риски в будущем. Кроме того, это может

отражать общественные ожидания и стандарты, связанные с успехом и благополучием

в отношениях.

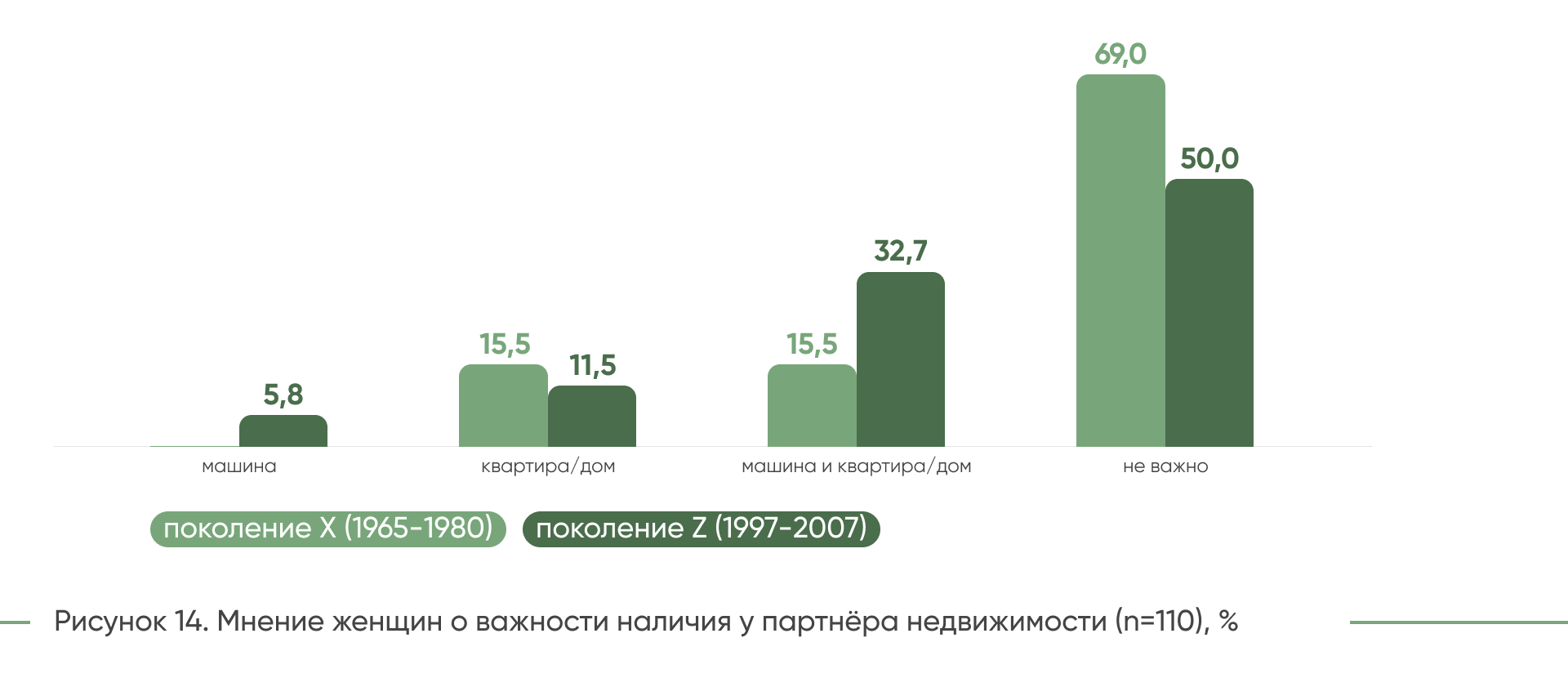

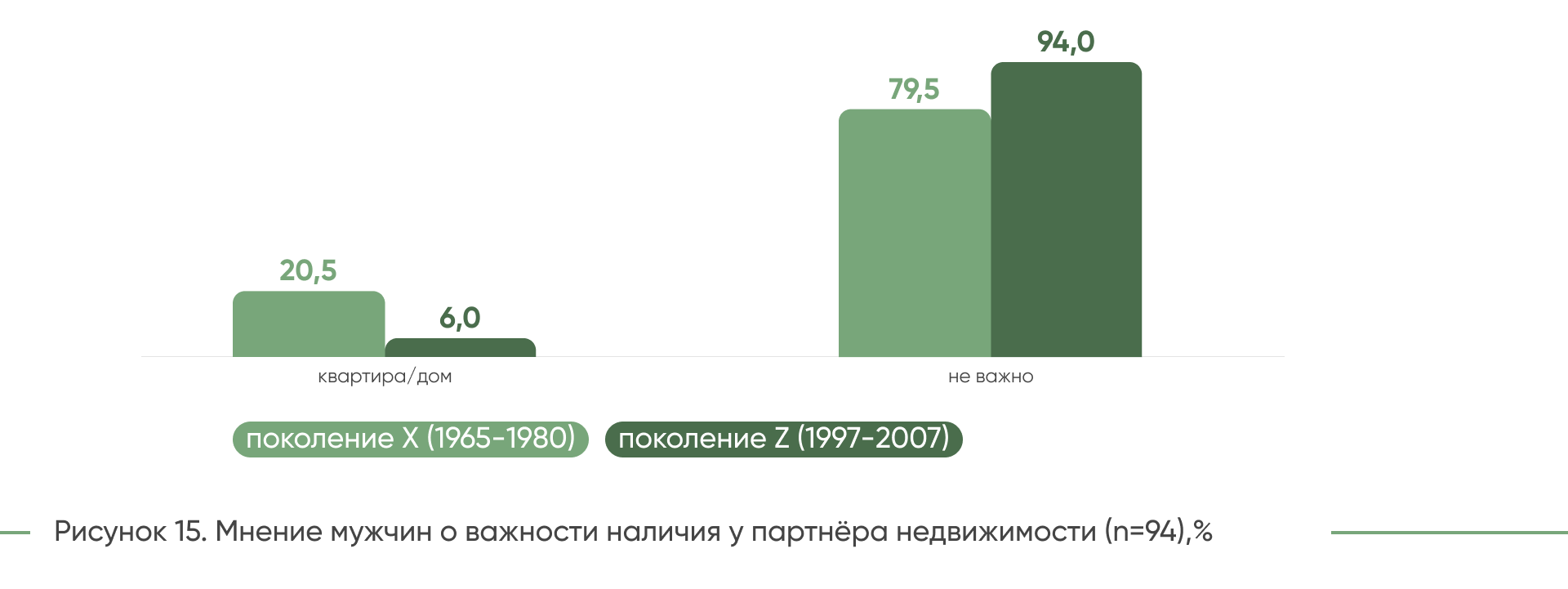

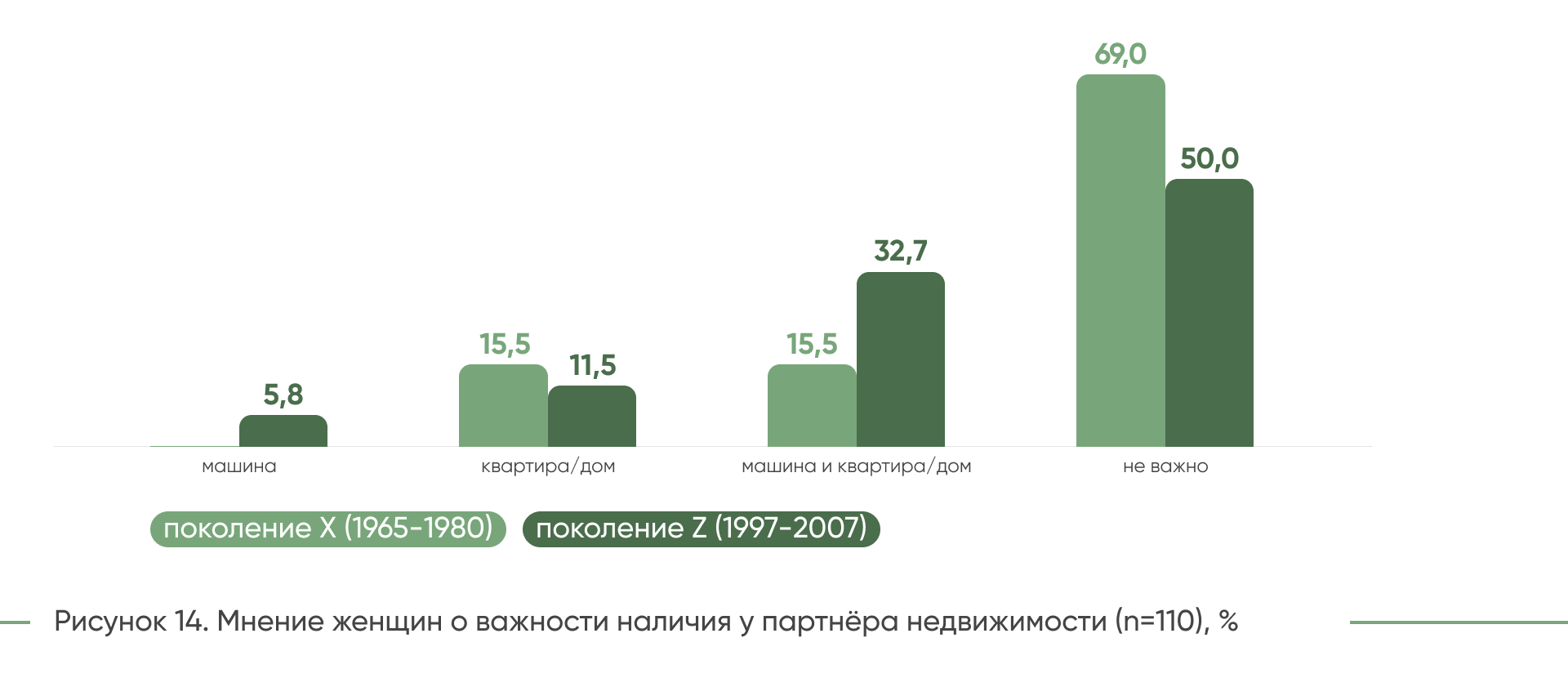

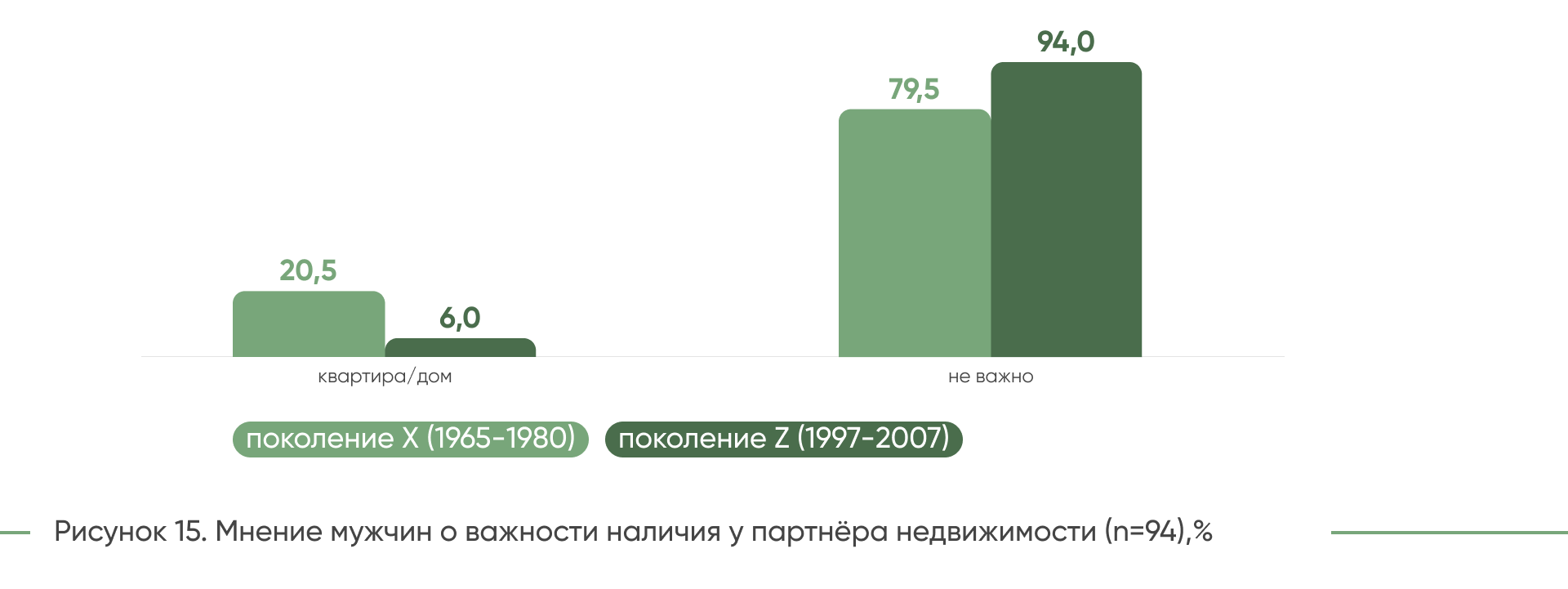

Вопрос анкеты, посвящённый наличию недвижимости (Рисунки

14, 15), позволил нам отметить, что 32,7% девушек-зумеров хотят иметь партнёра

с машиной и квартирой/домом. 31% респондентов-женщин поколения X отметили наличие

квартиры или дома (из них 15,5% также отметили в дополнение машину). А для

большинства женщин обоих поколений не важно наличие собственности.

Интересно, что большинство мужчин обоих поколений не придаёт/придавало

значения наличию собственности у своего партнёра до вступления в брак.

Эти результаты могут указывать на то, что женщины в целом

более ориентированы на материальное благополучие и стабильность в отношениях, в

то время как мужчины больше ценят личностные качества и эмоциональную связь.

Однако стоит учесть, что данные выводы основаны на ответах конкретной выборки

и могут не отражать общую картину.

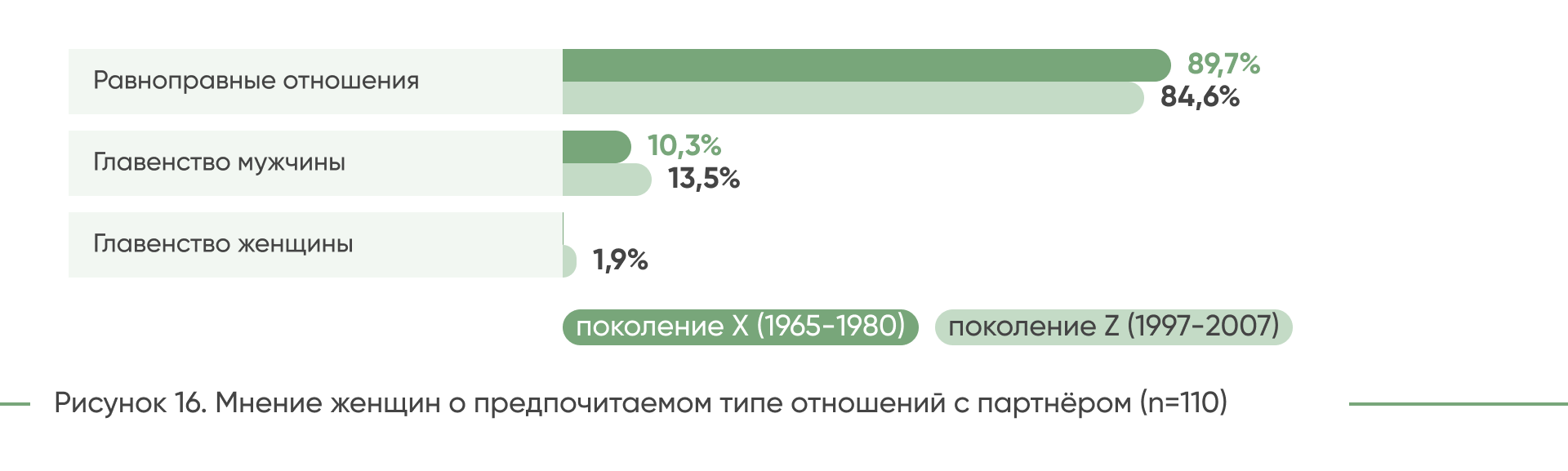

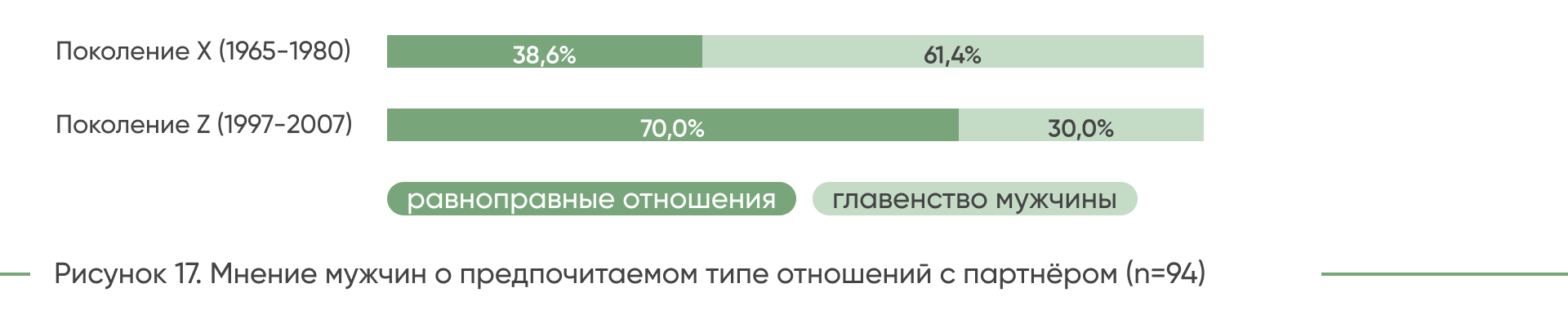

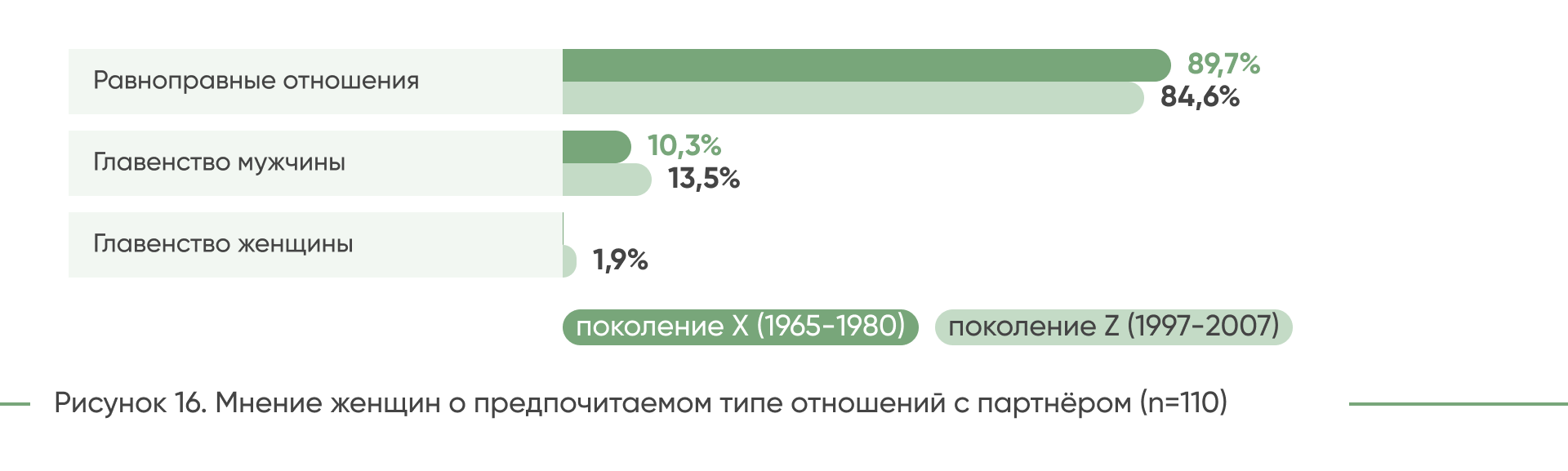

В ходе исследования нами был поставлен вопрос о том, какой

тип отношений предпочитают опрашиваемые (Рисунки 16, 17). Большинство

респондентов женского пола поколений X и Z отметило равноправие. Небольшой

процент всё-таки предпочитают патриархат. Данные результаты были ожидаемы, так

как в современном обществе развиваются отношения равноправия между мужчиной и

женщиной.

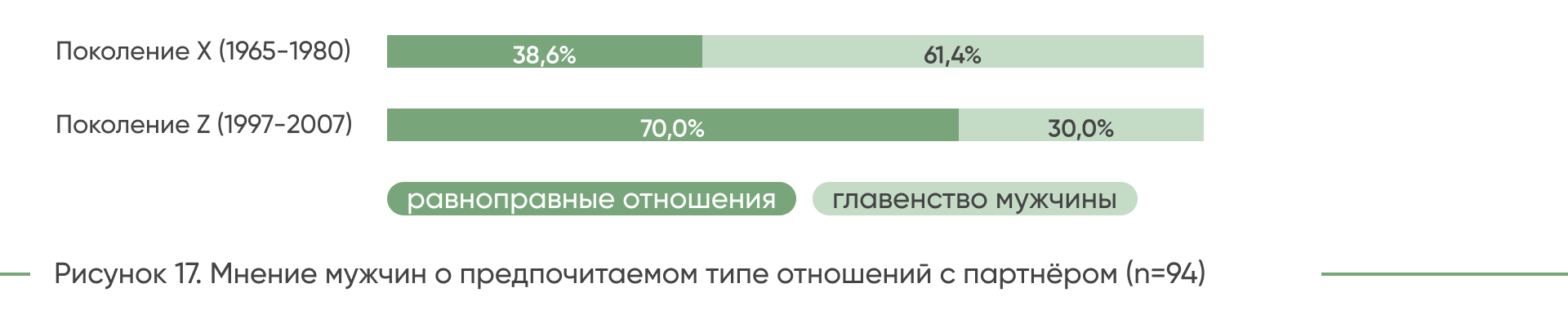

Исходя из представленных данных в диаграмме, можно сделать

вывод, что мужчины поколения X чаще придерживаются патриархальных взглядов на

отношения, в то время как молодые люди поколения Z больше склоняются к идеям

равноправия. Однако стоит учесть, что это обобщение, и в каждом поколении есть

представители с разными взглядами.

Результаты опроса демонстрируют постепенный сдвиг в сторону

более эгалитарных представлений о партнёрских отношениях, особенно среди молодёжи.

Скорее всего, это связано с изменением роли женщины в обществе и увеличением

значимости равенства и справедливости в отношениях. Однако традиционные

патриархальные воззрения всё ещё сохраняются в определённой степени.

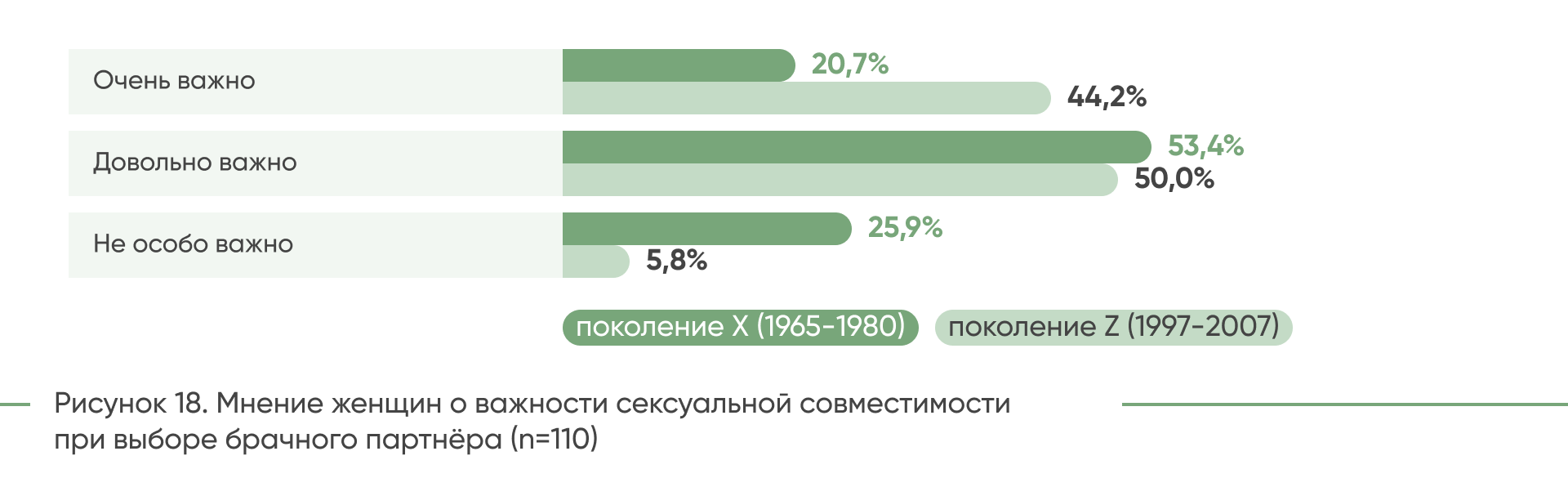

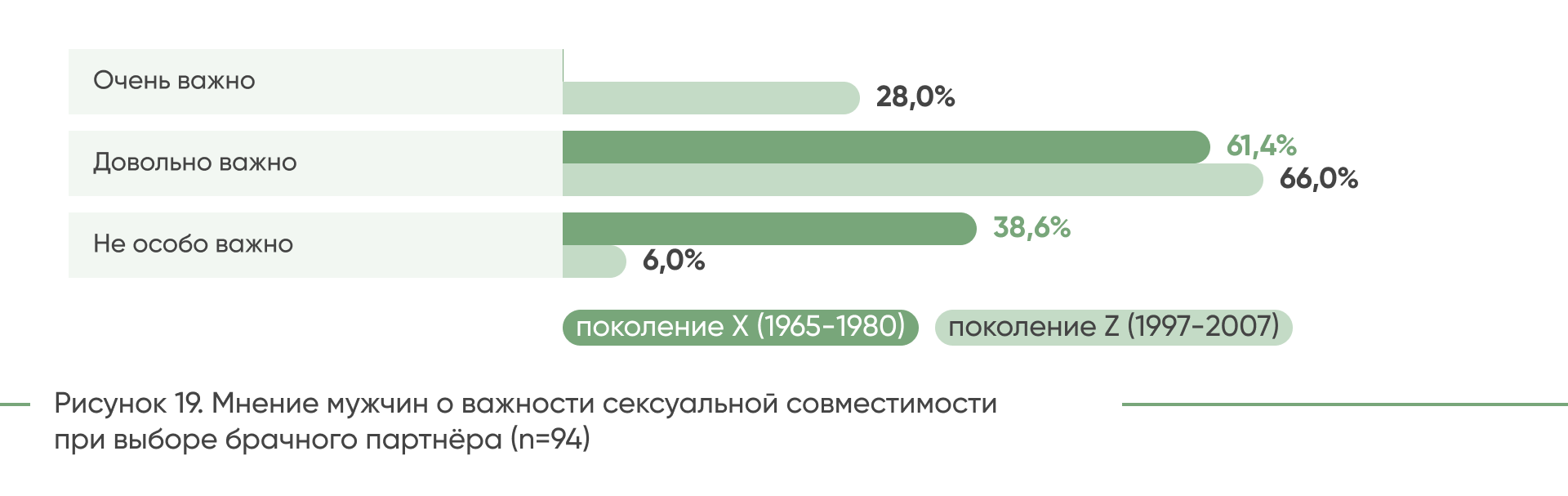

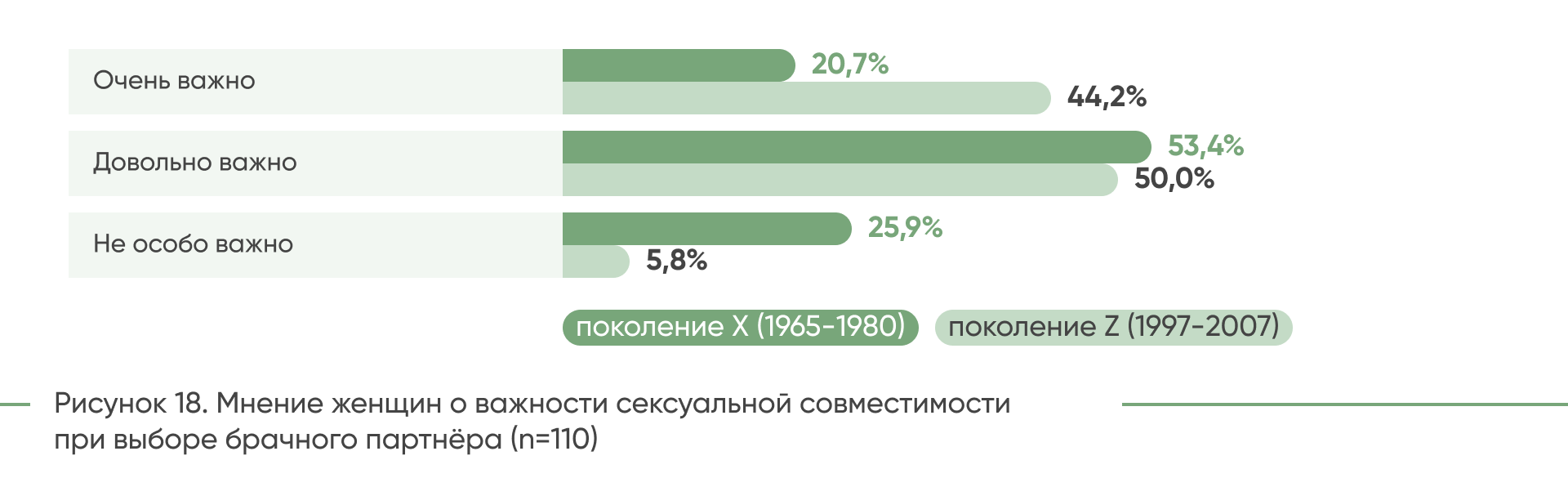

Деликатную тему затронул следующий вопрос: «Какую роль

играют/играли сексуальная совместимость и интимные отношения в Вашем брачном

выборе?» (Рисунки 18, 19). Женщины поколения X и значительная часть девушек

поколения Z придавали/придаёт важное значение интимным отношениям в браке.

Однако интересно отметить, что почти четверть женщин поколения X не считала

интимные отношения особенно важными при выборе партнёра для брака. Это может

говорить о различиях в ценностях и приоритетах между поколениями.

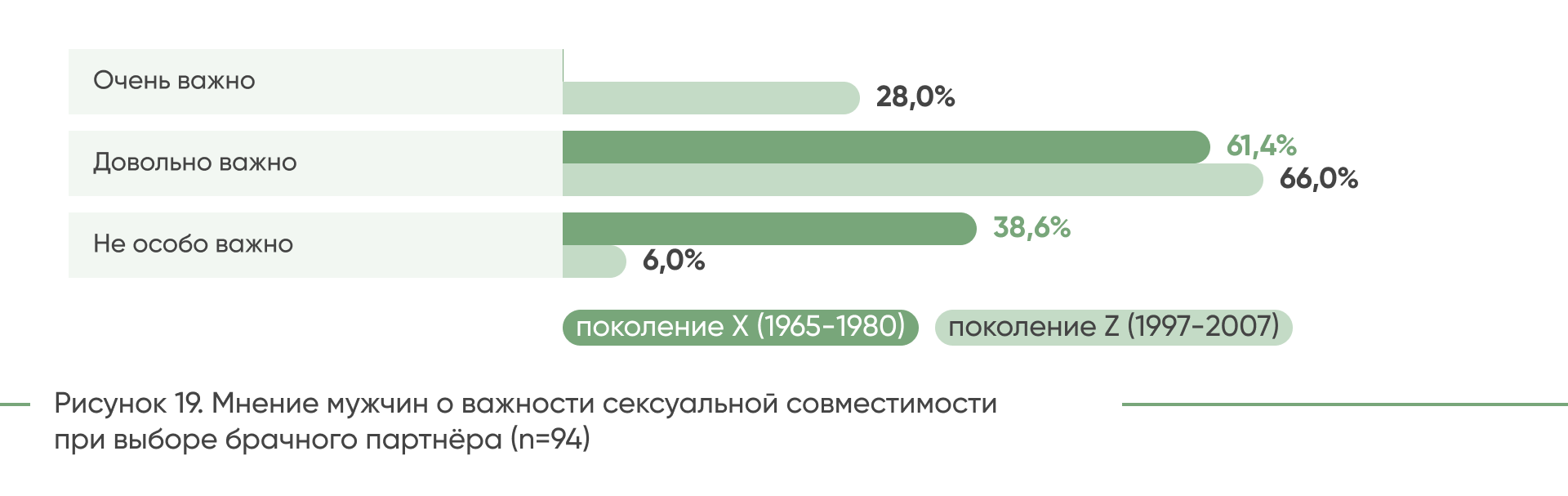

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что

большинство мужчин поколений X и Z считало/считает интимные отношения важной

составляющей брачного выбора. Однако стоит отметить, что около трети мужчин

поколения X не придавала им особого значения. В поколении Z также наблюдается

различие во мнениях: хотя большинство считает интимные отношения важными,

значительное число молодых людей (почти треть) придаёт им очень большое

значение.

Такие результаты указывают на то, что взгляды на роль

интимных отношений могут различаться в зависимости от поколения и пола.

Возможно, это связано с изменением социальных норм и ценностей, а также с

увеличением открытости в обсуждении этой темы. Также стоит учесть, что эти

различия могут быть обусловлены как личными установками, так и культурными,

религиозными или иными факторами, влияющими на ценностные ориентации.

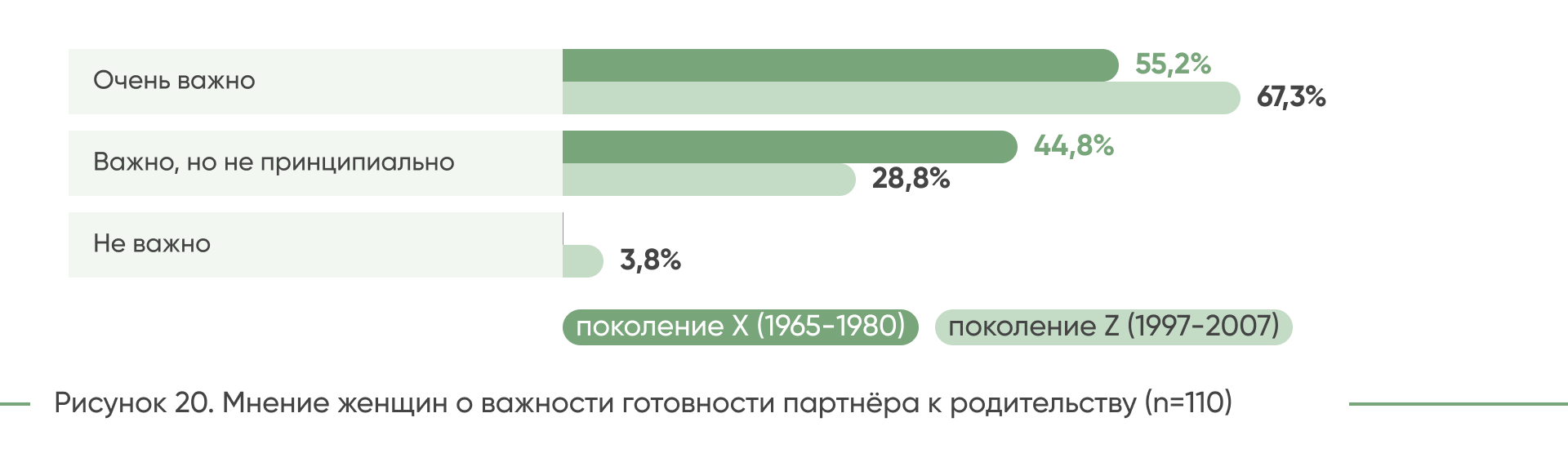

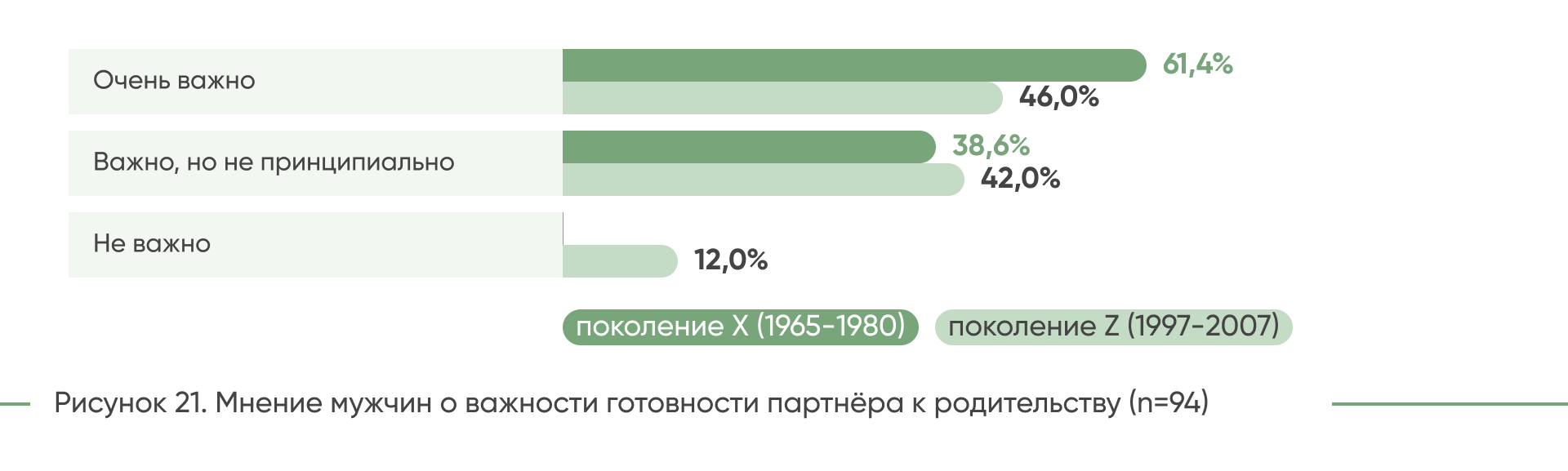

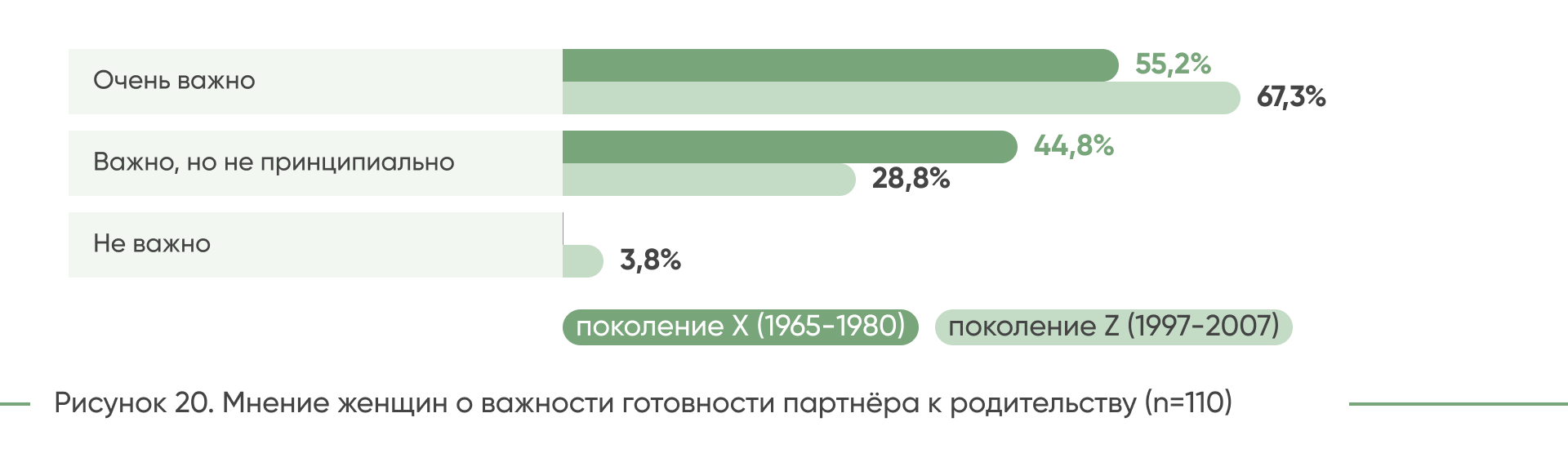

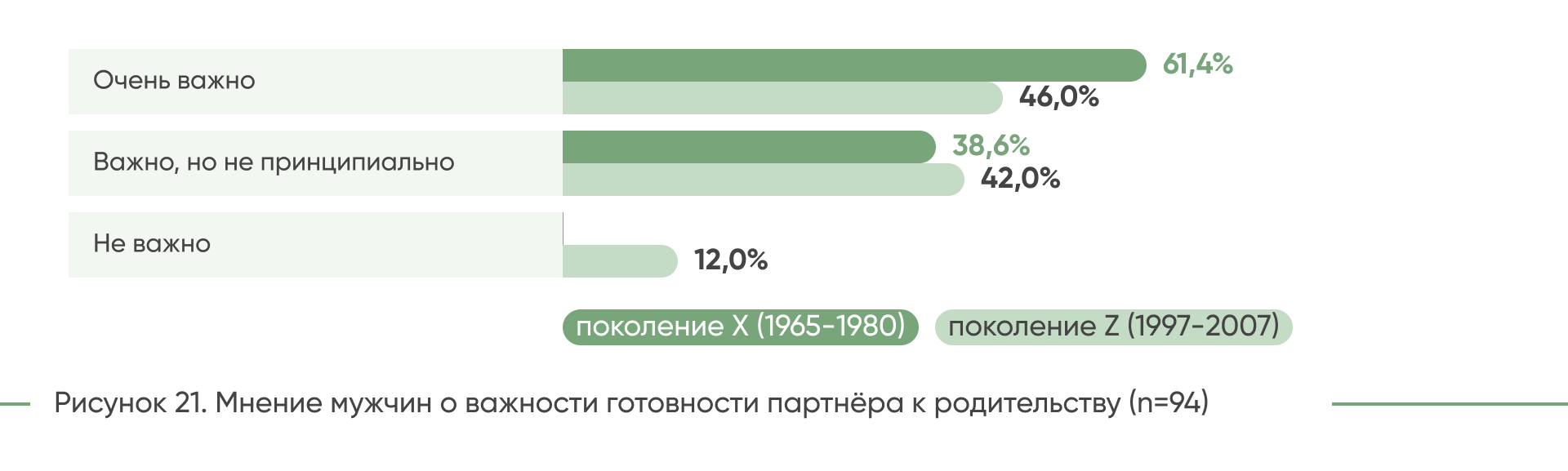

В анкете также был задан вопрос о том, важно (было важно)

ли, чтобы партнёр был готов к совместному родительству (рисунки 20, 21). Для

большинства женщин обоих поколений очень важно, чтобы их партнёр был к этому

готов. Некоторые считают/считали готовность к совместному родительству важной,

но не принципиальной. Стоит отметить, что 3,8% девушек-зумеров не считает это

важным.

Похожую ситуацию можно увидеть в результатах ответов мужчин

поколений X и Z. Они также считали/считают готовность партнёра к совместному

родительству важным фактором при брачном выборе. А 12% юношей-зумеров, как и девушки,

отмечают, что это не так важно. Такие результаты можно объяснить тем, что

сейчас на первом месте у молодёжи саморазвитие, а только потом рождение

детей.

Полученные данные показывают, что готовность к совместному

родительству является/являлась важным фактором при выборе брачного партнёра для

большинства респондентов. Возможно, это связано с изменением социальных норм и

ценностей, а также с увеличением значимости планирования семьи и

ответственности за будущее поколение. Однако некоторые молодые люди могут

отдавать приоритет саморазвитию и карьере, что влияет на их отношение к

готовности к совместному родительству.

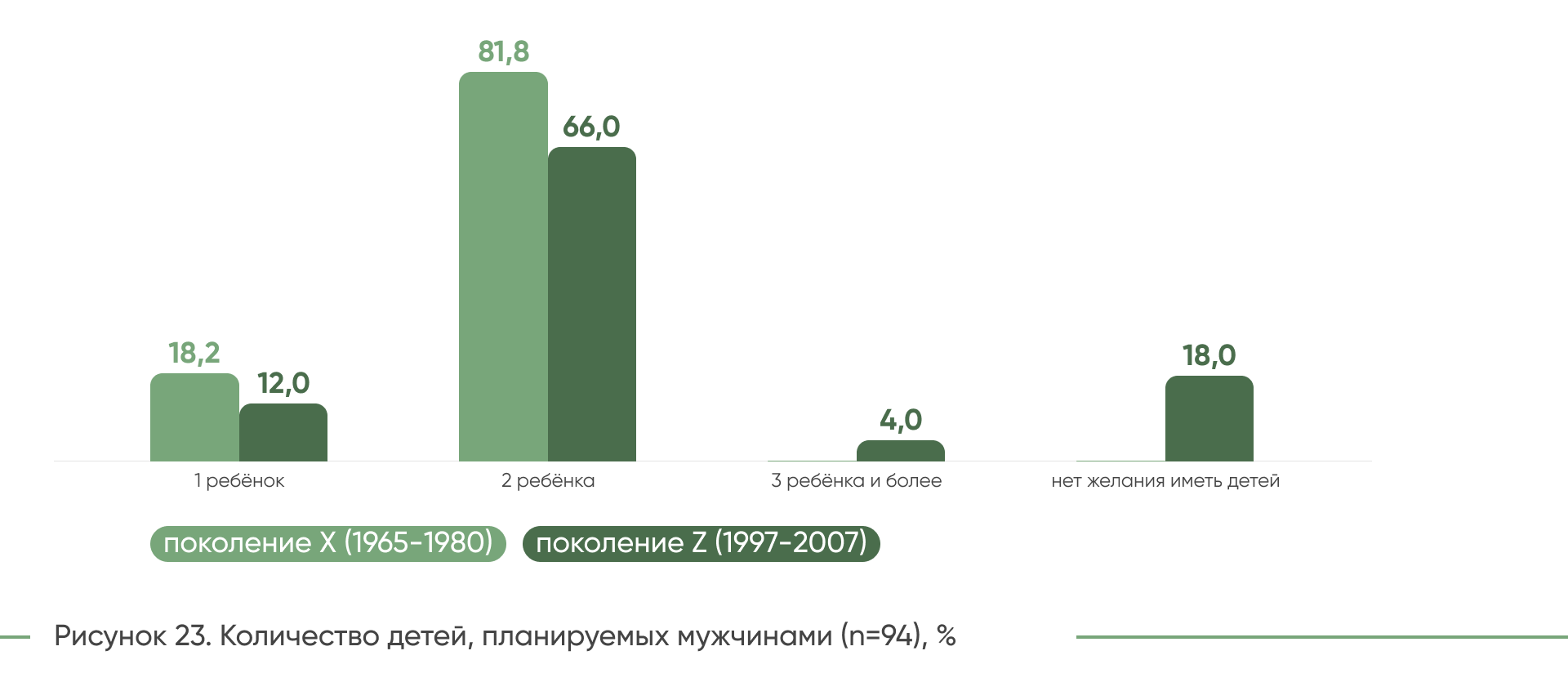

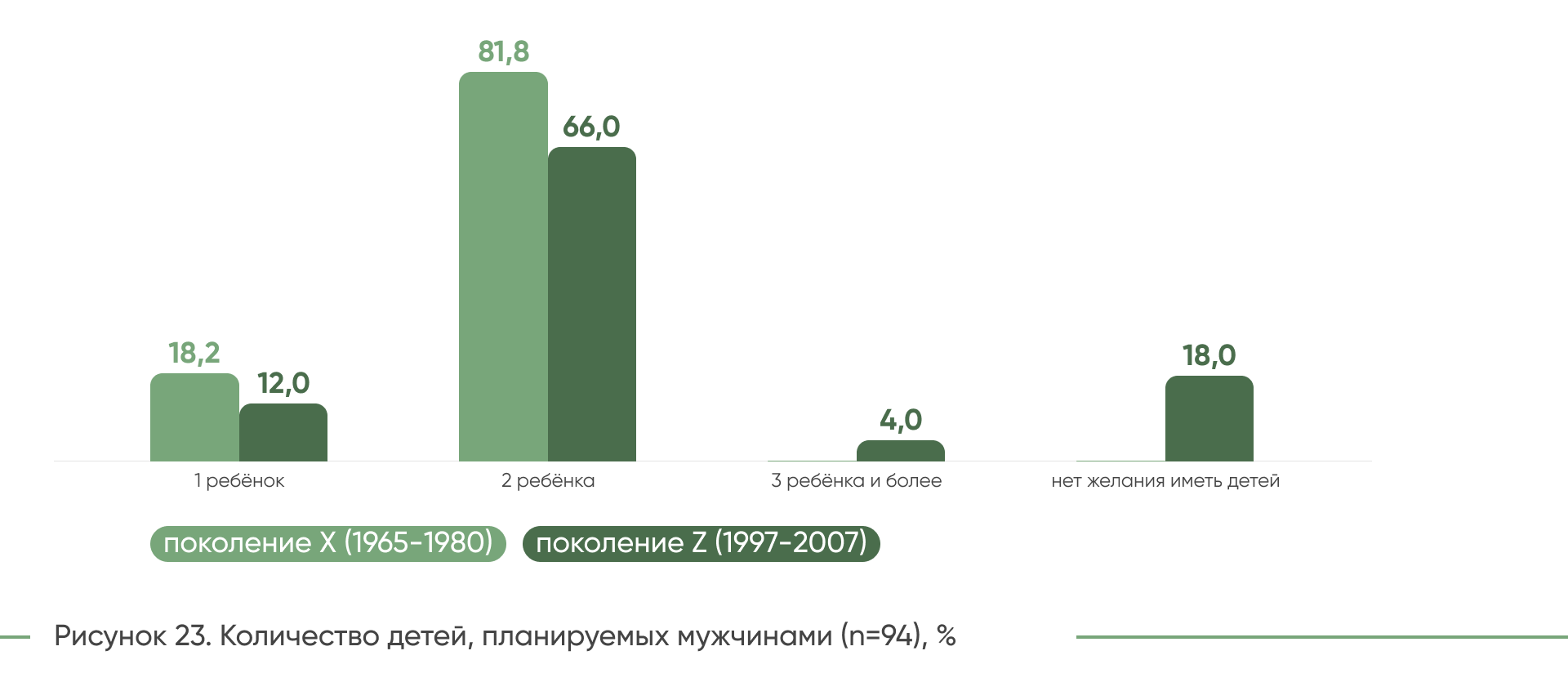

Обсуждая вопрос о совместном родительстве, мы спросили у

респондентов, планируют ли они рождение детей, и какое количество планируют

(рисунки 22, 23). Большинство женщин обоих поколений обладало желанием родить

двоих детей. Каждая четвёртая участница поколения Z планирует 1 ребёнка. А у

11,5% девушек-зумеров и вовсе нет желания иметь детей. Это довольно

значительный процент, так как он указывает на то, что многие молодые люди

осознанно выбирают жизнь без детей. Причины такого выбора могут быть разными:

от отсутствия партнёра до желания сосредоточиться на карьере и саморазвитии.

Большинство мужчин обоих поколений также

планировало/планирует только двоих детей. Стоит также отметить, что для

поколения X это уже реализованные установки, а для поколения Z только

планируемые, поэтому 4% юношей-зумеров допускает рождение троих и более

детей, а 18% не хотят иметь детей в будущем. Можно предположить, что

многодетные семьи всё ещё не стоят в приоритете молодёжи, большинство хотят

только двоих детей.

Данные результаты могут отражать изменение репродуктивных

установок у молодого поколения по сравнению со старшими возрастными группами.

Современная молодёжь, возможно, больше ориентирована на карьеру, образование и

личную реализацию, что может снижать приоритет многодетности. Высокий процент

молодых людей, не желающих иметь детей, может быть связан с

социально-экономической неопределённостью, личными предпочтениями или другими

факторами, влияющими на репродуктивные установки. В целом, выявленные тенденции

могут отражать трансформацию семейных ценностей и моделей репродуктивного

поведения в современном обществе.

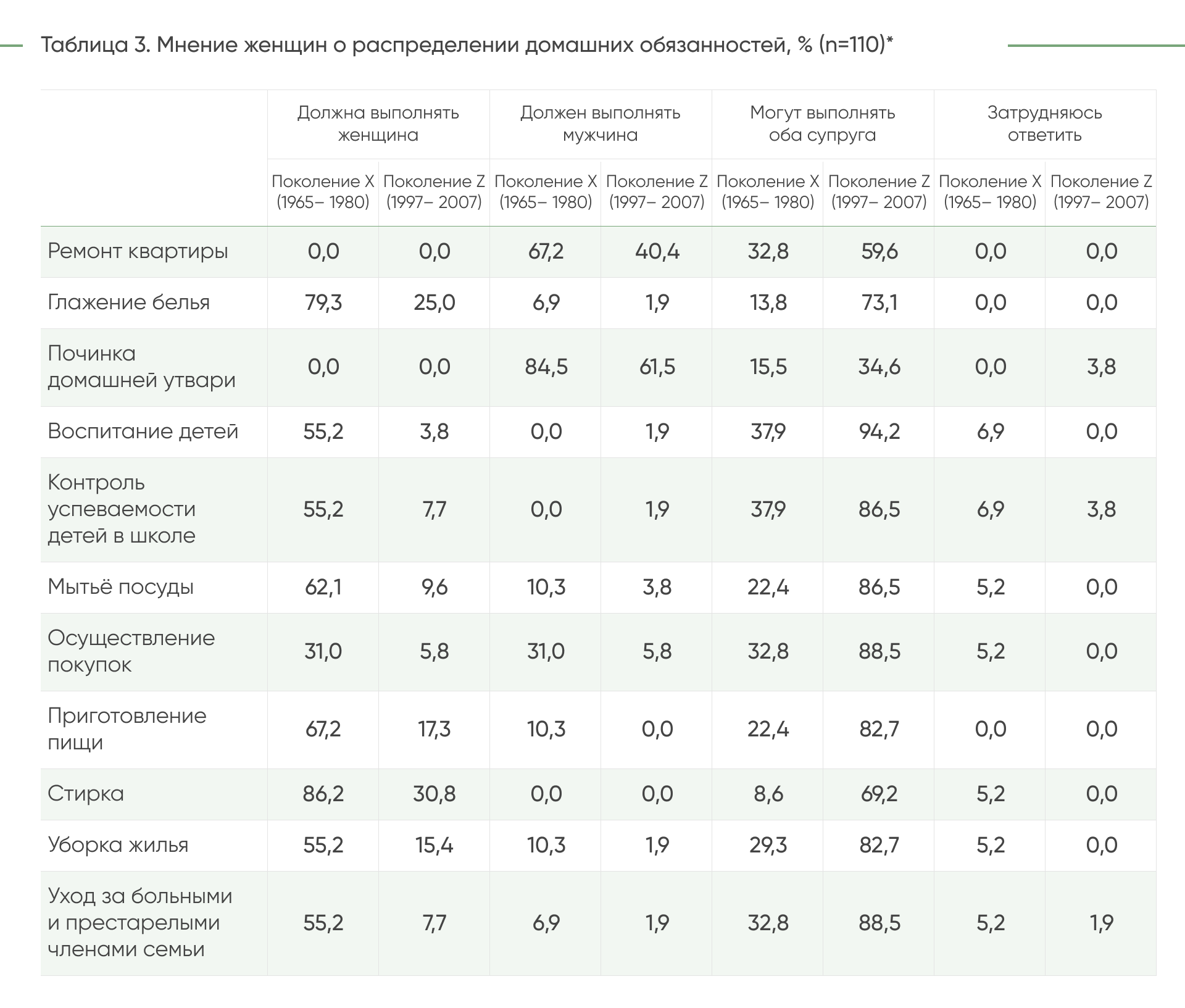

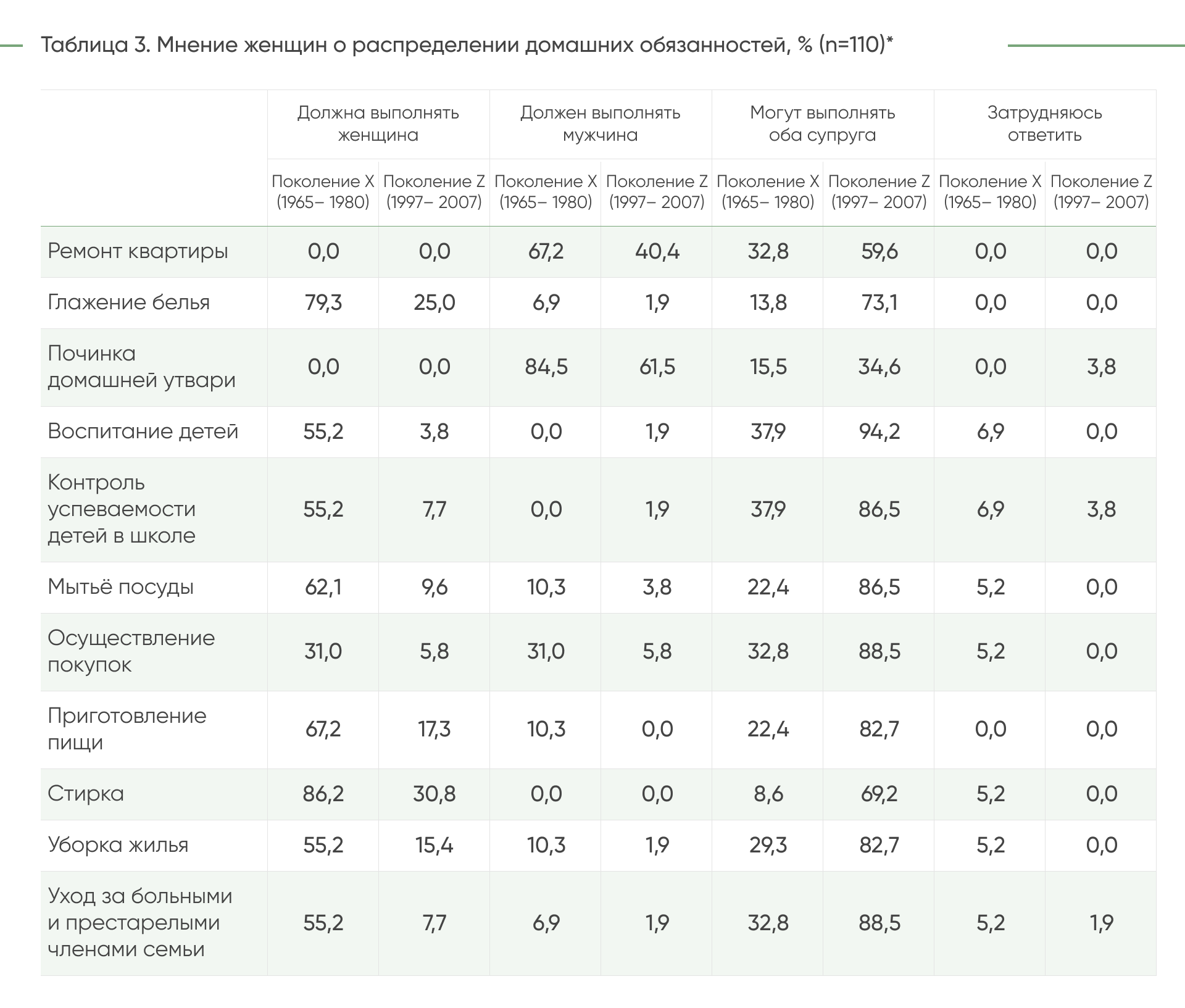

В ходе исследования респондентам был задан вопрос о том,

каким образом в семье должны быть распределены обязанности. Важно отметить, что

в ответах респондентов поколения X присутствует традиционное распределение

домашних обязанностей. Следует учитывать, что данное поколение является

родителями поколения Z, и именно оно формировало представления о распределении

домашних обязанностей у молодёжи. При анализе данных, представленных в

таблицах, мы можем наблюдать несоответствие представлений у мужчин и женщин о

распределении домашних обязанностей. Так, глажение белья 52% мужчин поколения

Z считают женской обязанностью, тогда как женщины лишь в 25% случаях

предполагают, что эту работу должна выполнять исключительно женщина. Продолжая

анализировать ответы, касающиеся этого вида деятельности, мы видим, что ответ

«могут выполнять оба супруга» выбрали 48% мужчин поколения Z и 73% женщин этого

же поколения. Если обратиться к вопросу о распределении обязанностей в

вопросах воспитания детей, то тоже будет выявлено несоответствие во взглядах.

12% мужчин поколения Z полагают, что воспитанием детей должна заниматься

женщина, тогда как женщины думают таким же образом только в 3,8% случаев.

Контроль успеваемости детей в школе тоже является спорным вопросом. 24 %

мужчин поколения Z полагают, что контролировать детей-школьников должна

женщина, в то время как так же считают 7,7 % женщин. Вариант «могут выполнять

оба супруга» выбрали 60% мужчин и 86,5 % женщин. Такой вид деятельности, как

мытье посуды, также вызывает разногласия в ответах. 34 % мужчин-зумеров

полагают, что это должна делать женщина, тогда как сами женщины выбирают

данный ответ в 9,6 % случаев. В варианте «могут выполнять оба супруга» также

видим различные точки зрения. Такой ответ выбирают 60% мужчин и 86,5% женщин.

Аналогичную ситуацию можно увидеть при ответе на вопрос о приготовлении пищи.

82,7% женщин поколения Z выбирают данный ответ, в то время как мужчины выбираю

его в 58,0% случаев. Данная тенденция повторяется и при анализе таких видов

деятельности, как уборка жилья и уход за больными и престарелыми.

* – Вопрос множественный, итоговый процент выше

100%.

* – Вопрос множественный, итоговый процент выше

100%.

Таким образом, подвергая анализу таблицы 2 и 3, мы можем

сделать вывод о несоответствии представлений мужчин и женщин поколения Z,

которые находятся на этапе брачного выбора, о предпочитаемом распределении

обязанностей в семье. Также следует учитывать, что представители поколения X

во многом демонстрируют патриархальные взгляды на распределение обязанностей в

семье, что также может влиять на предпочтения зумеров. Представляется

необходимым достижение предварительных договорённостей о распределении домашних

обязанностей на этапе брачного выбора для снижения числа конфликтов между

супругами, которые могут приводить к разводам.

Важно отметить, что на основе полученных ответов можно

сделать вывод о том, что студенты придерживаются эгалитарного варианта распределения

семейных обязанностей. Наши выводы могут быть подтверждены результатами

социологического исследования «Представления студентов о семье», проведённого в

2020 г. методом анкетного опроса студентов 1–6-х курсов

общественных/гуманитарных и естественных/технических специальностей очной и

заочной форм обучения ННГУ им. Н. И. Лобачевского (N=362, 70% девушек, 30%

юношей, ≈5%). «Ответы студентов о должном распределении обязанностей в семье

свидетельствуют о расположенности молодых людей к эгалитарной модели семьи.

По мнению юношей и девушек, организация семейного досуга (84%), покупки

(80%), уборка (73%), готовка (71%), решение финансовых вопросов, в том числе

оплата коммунальных услуг (66%), присмотр и уход за детьми (61%), помощь в

подготовке уроков и проверке домашнего задания (78%), организация совместного с

ребёнком досуга (89%) должны осуществляться совместными усилиями мужчины и

женщины. При этом молодые люди выделяют семейные обязанности, являющиеся

традиционно «мужскими» и «женскими»: ремонт (81%) и стирка (60%)

соответственно» (Рябинская Е. С. Семейные обязанности сквозь призму

статусно-ролевого подхода // Вестник Нижегородского университета им. Н. И.

Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2021, № 2 (62), с. 133–139).

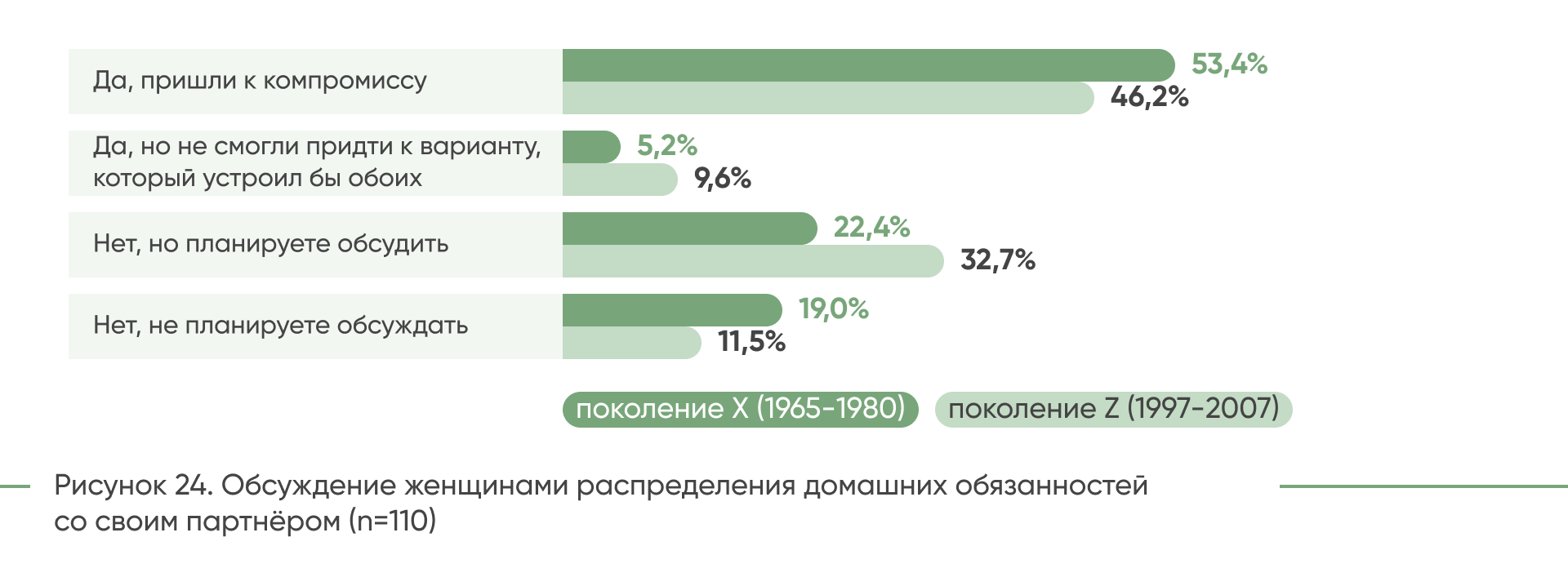

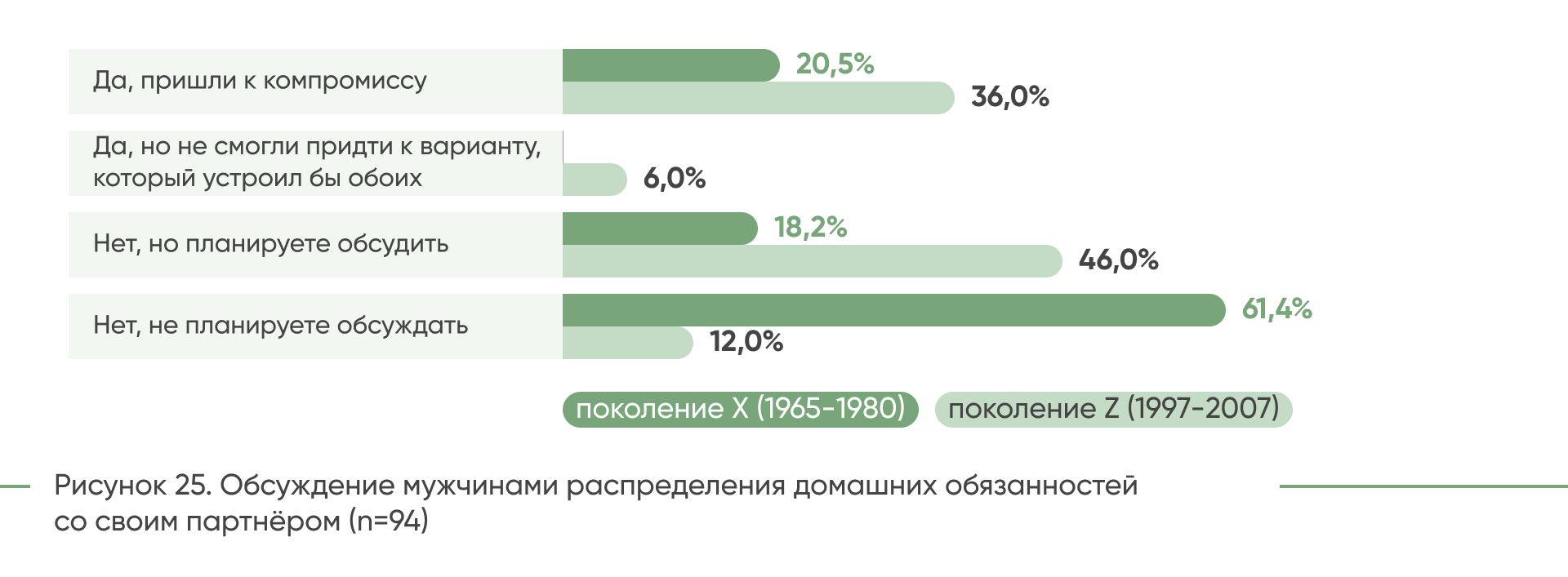

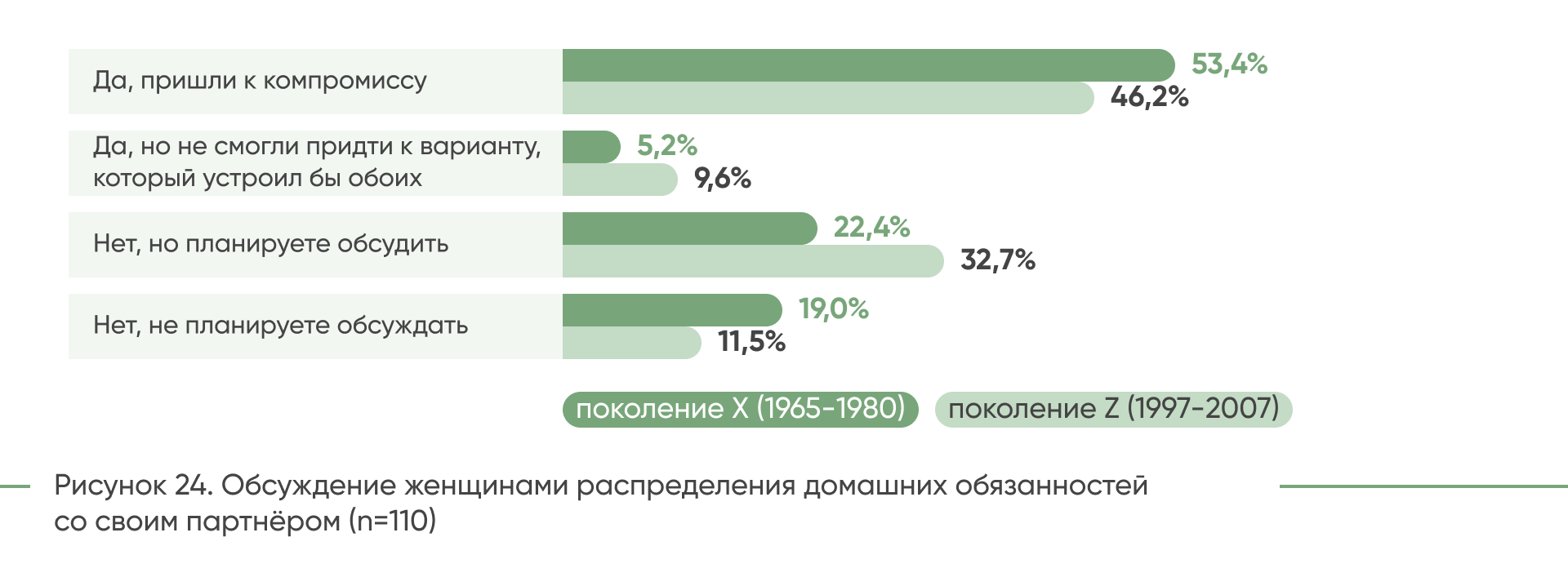

Изучив мнение респондентов о распределении домашних

обязанностей внутри пары, мы заинтересовались, обсуждали ли они этот вопрос со

своим партнёром (рисунки 24, 25). Так выяснилось, что большинство женщин

поколения X и более 40% девушек-зумеров обсуждали распределение домашних

обязанностей в паре и пришли к компромиссу. А 32,7% девушек поколения Z

планируют в будущем обсудить это со своим партнёром, чтобы избежать конфликтов

в дальнейшем.

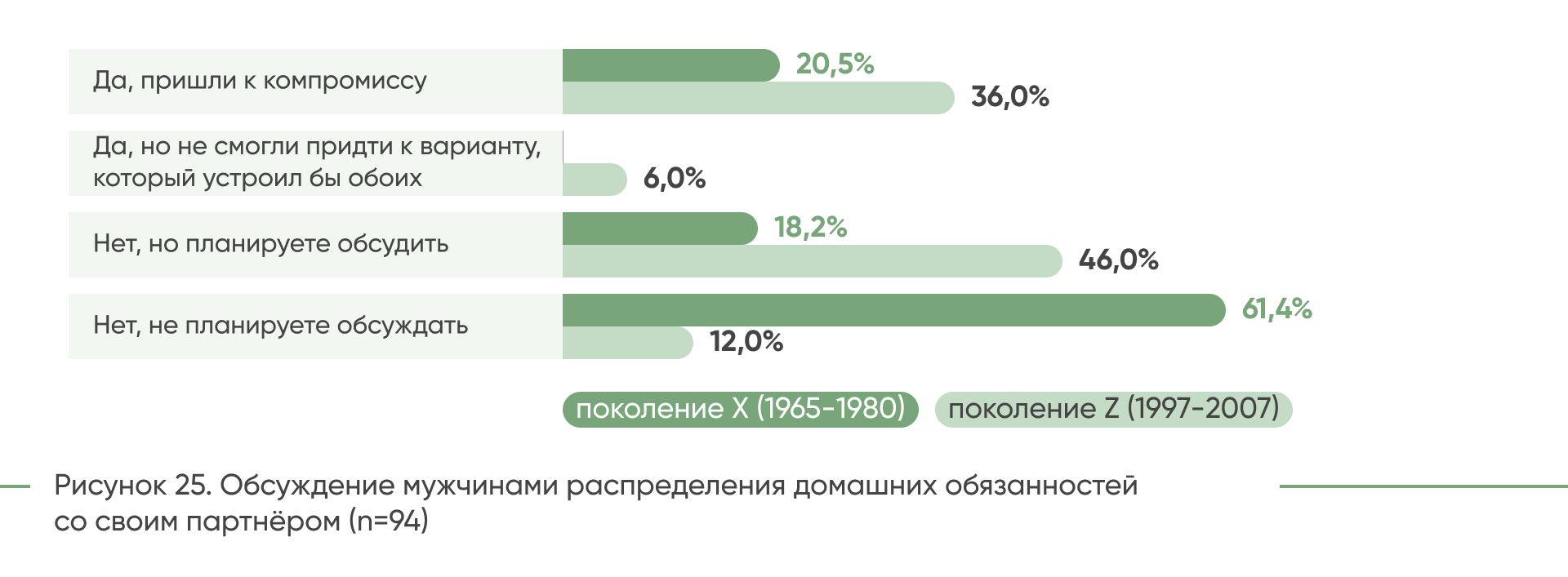

Данные, представленные в диаграмме, показывают, что

большинство мужчин поколения X никогда не обсуждало вопрос о распределении

домашних обязанностей со своей партнёршей и не планирует это делать. Однако

почти половина опрошенных юношей-зуммеров планирует в дальнейшем это

обсудить, а 36% уже обсудили и пришли к компромиссу.

Такие данные показывают, что женщины в целом более склонны

обсуждать вопросы распределения домашних обязанностей, чтобы достичь согласия

и избежать конфликтов. Мужчины, особенно старшего поколения, могут быть менее

склонны к таким обсуждениям, возможно, из-за традиционных представлений о

гендерных ролях и распределении обязанностей в семье. Молодые люди, напротив,

проявляют бо́льшую открытость к обсуждению этих вопросов и поиску компромиссов.

Один из вопросов исследования позволил выяснить мнение

респондентов о важности обсуждения некоторых вопросов до брака (Таблицы 5, 6).

Большинство участниц опроса обоих поколений считает, что количество детей

важно, но не принципиально обсудить до брака. Очень важными вопросами, которые

подлежат обсуждению, девушки поколения Z считают «Кто материально обеспечивает

семью?» и «Распределение домашних обязанностей». Женщины поколения X считают

это не принципиальным.

* – Вопрос множественный, итоговый процент выше 100%.

* – Вопрос множественный, итоговый процент выше 100%.

В то же время юноши-зумеры не смогли прийти к единому

мнению по данному вопросу. Большинство из них отметило, что вопросы о

материальном обеспечении семьи и распределении домашних обязанностей не

являются особо важными для обсуждения до брака. Однако важным они считают

обсуждение количества детей до вступления в брак.

Результаты

Полученные результаты демонстрируют, что женщины в целом

более склонны к обсуждению вопросов, связанных с будущей семейной жизнью,

возможно, из-за их более активной роли в воспитании детей и управлении

домашним хозяйством. Мужчины, особенно старшего поколения, могут быть менее

склонны к таким обсуждениям, возможно, из-за традиционных представлений о

гендерных ролях и распределении обязанностей в семье. Молодые люди, напротив,

проявляют бо́льшую открытость к обсуждению этих вопросов и поиску компромиссов.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что представители

поколения Z понимают важность обсуждения различных аспектов семейной жизни до

вступления в брак. Важно отметить, что и мужчины, и женщины молодого поколения

готовы обсуждать данные вопросы. Но необходимо учитывать факты несовпадения

взглядов мужчин и женщин поколения Z на вопросы, связанные с распределением

обязанностей в семье и важности их обсуждения до вступления в брак. В связи с

этим мы пришли к выводу о необходимости рекомендовать органам ЗАГСа предлагать

парам, которые пришли подавать заявление на регистрацию брака, список вопросов,

которые стоит обсудить до вступления в брак. Открытое обсуждение этих вопросов

поможет паре лучше понять друг друга и заложить основу для крепких и

гармоничных отношений, что в дальнейшем сможет минимизировать риски развода.

В Указе Президента Российской Федерации «О внесении

изменений в Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом

Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808» от 25.01.2023 №

35 отмечается, что семья является фундаментальным элементом общества и

гарантией его стабильности. Одним из путей обретения стабильности социальным

институтом семьи служит сокращение количества разводов. Важным этапом на пути к

данной тенденции может стать обсуждение распределения семейных обязанностей

и ролей до вступления в брак.

Представляем вашему вниманию следующий вариант опросника,

который можно предлагать заполнить супругам при подаче заявления в ЗАГС.

«Договоримся на берегу»

1. С какой целью Вы создаёте семью? Назовите три цели.

2. Чего Вы ожидаете от семейной жизни? Назовите три ожидания.

3. Кто будет отвечать за материальное обеспечение семьи?

4. Кто будет управлять семейным бюджетом?

5. Каким образом Вы будете принимать жизненно важные решения

для семьи (в результате обсуждения с партнёром, единолично, буду советоваться с

родственниками, как получится и т. д.)?

6. Какие домашние обязанности и кто будет выполнять

(готовить еду, мыть посуду, убираться дома, гладить бельё и т. д.)?

7. Хотите ли Вы иметь детей? В каком возрасте Вы планируете

рождение детей?

8. Сколько детей Вы планируете иметь?

9. Кто из супругов и в каком объёме будет осуществлять уход

за детьми (кто будет ухаживать за маленькими детьми, кто будет сопровождать ребёнка

в сад и обратно, кто будет брать больничный по уходу за ребёнком, кто будет

контролировать успеваемость и т. д.)?

10. Каковы Ваши религиозные ценности?

11. Какие неприемлемые действия и слова есть для Вас в

семейных отношениях? Озвучьте их, пожалуйста, партнёру как можно более

подробно.

12. Назовите приемлемые для Вас способы разрешения семейных

конфликтов.

13. Есть ли у Вас неразрешённые проблемы или обиды, которые

могут повлиять на Ваш брак (обиды на своих родителей, претензии к своим

родителям)? Каким образом планируется их преодоление?

14. Каков будет Ваш материальный вклад в создание и

функционирование семьи? Назовите пять позиций.

15. Каков будет Ваш эмоциональный вклад в создание и

функционирование семьи? Назовите пять позиций.

16. Какие качества Вашего партнёра Вы цените больше всего?

Назовите 5 качеств.

Следует уточнить, что форма ответов на вопросы может быть

разная. Возможно устное обсуждение вопросов будущими супругами наедине друг с

другом, возможно обсуждение в присутствии специалиста (психолога, социального

работника, работника ЗАГСа). Возможен вариант письменного заполнения опросника,

затем обмен ими и изучение ответов партнёра с последующим обсуждением.

Необходимо добавить, что данный опросник носит рекомендательный характер и

может быть дополнен на основе проведения новых социологических исследований.

Обсуждение

В заключение необходимо отметить, что данная тематика

требует дальнейшего изучения. Необходимо проведение лонгитюдных

социологических и психологических исследований, которые позволили бы оценить

степень влияния предварительных договорённостей на стабильность и

продолжительность брака.

Список литературы

1. Доброхлеб В. Г., Кондакова Н. А. Состояние и тенденции

семейного потенциала современной России: региональный аспект // Проблемы

развития территории. — 2023. — Т. 27. — № 6. — С. 178–190. — DOI 10.15838/ptd.2023.6.128.11.

2. Орлов В.

В., Тараканов А. В., Таточенко А. Л. Государственная семейная политика и

направления преодоления демографического кризиса в Российской Федерации

(2000–2021) // Современная научная мысль. — 2023. — № 4. — С. 129–137. — DOI

10.24412/2308-264X-2023-4-129-137.

3. Синельников

А. Б. Демографический переход и семейно-демографическая политика //

Социологические исследования. — 2021. — № 10. — С. 83–93. — DOI

10.31857/S013216250017168-7.

4. Ростовская

Т. К., Рычихина Н. С. Разработка системы подготовки демографов для комплексного

решения демографических проблем // Вопросы управления. — 2023. — № 2 (81). — С.

21–32. — DOI 10.22394/2304-3369-2023-2-21-32.

5. Ростовская

Т. К., Рычихина Н. С. Репродуктивные установки российского студенчества:

региональный аспект // Проблемы развития территорий. — 2024. — Т. 28, № 1. — С.

98–114. — DOI 10.15838/ptd.2024.1.129.7.

6. Силласте

Г. Г. Институт семьи и смена моделей репродуктивного поведения россиян в

условиях формирования порядка и страновой демографической среды // Цифровая

социология. — 2024. — Т. 7, № 2. — С. 4–12. — DOI

10.26425/2658347X-2024-7-2-4-12.

7. Кабайкина

О. В., Сущенко О.А. Трансформация роли женщины в современном обществе: в семье

и на работе // Социология. — 2016. — № 4. — С. 163–169.

8. Шабунова

А. А., Крошилин С. В., Ярашева А. В., Медведева Е. И. Социально-экономические

индикаторы национальных целей развития России: тенденции и прогноз //

Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. — 2024. — Т.

17. — № 5. — С. 40–54. — DOI 10.15838/esc.2024.5.95.2.

9. Соловьева

Т. В., Бистяйкина Д. А., Панькова Е. Г. Эффективность реализации программы

семейного (материнского) капитала в демографической политике России (на

примере Республики Мордовия) // KANT: Social Sciences & Humanities. — 2023.

— № 4 (16). — С. 147–153. — DOI 10.24923/2305-8757.2023-16.20.

10. Гокова О.

В., Киселева А. М. Вопросы управления демографическим развитием в РФ, Франции и

Германии: сравнительное исследование репродуктивных технологий и отношения

молодёжи к институту брака // Вопросы управления. — 2016. — № 2. — С. 68–75.

11. Попова Л.

А. Современная российская демографическая политика в области рождаемости:

результаты и направления совершенствования // Экономические и социальные

перемены: факты, тенденции, прогноз. — 2016. — № 2 (44). — С. 79–93. — DOI

10.15838/esc.2016.2.44.5.

12. Малышкина

А. И., Кулигина М. В., Панова И. А., Рычихина Н. С. Самосохранительные и

репродуктивные стратегии современной студенческой молодёжи:

медико-социологический анализ. Женщина в российском обществе. — 2023. — № 4. —

С. 113–122. — DOI 10.21064/ WinRS.2023.4.9.

13. Чэн Сюминь,

Тань Жоюй, Калачикова О. Н. Социокультурные детерминанты брачного и

репродуктивного поведения населения в контексте вызовов демографического

развития (опыт китайско-российских исследований) // Экономические и

социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. — 2024. — Т. 17. — № 4. — С.

212–230. — DOI

10.15838/esc.2024.4.94.12.

14. Ermisch J. (1998). The econometric

analysis of birth rate dynamics in Britain. The Journal of Human Resources, №

23 (4), pp. 563–576.

15. Kravdal О. (1996). How the local supply of daycare

centers influences fertility in Norway: a parity-specific approach. Population

research and policy review, № 15 (3), pp. 201–218. — DOI 10.1007/ bf00127049.

16. Lacalle-Calderon M., Perez-Trujillo M.,

Neira I. (2017). Fertility and economic development: quantile regression

evidence on the inverse j-shaped pattern. European Journal of Population, vol. 33. № 1. pp. 1–31. — DOI 10.1007/s10680-016-9382-4.

17. Рычихина Н.

С., Берендеева А. Б. Экономические и институциональные меры поддержки семей в

регионе (на примере Ивановской области) // Современные наукоёмкие технологии.

Региональное приложение. Сер. Экономические науки. — 2023. — № 3 (75). — С.

34–47. — DOI 10.6060/snt.20237503.0005.

18. Студенческая

семья в России: барьеры и возможности благополучия: монография / Т. К.

Ростовская и др.; отв. ред. Т. К. Ростовская; ИДИ ФНИСЦ РАН. — Иваново : Иван.

гос. ун-т, 2024. — 472 с. — ISBN 978-5-7807-1456-9.

19. Архангельский

В. Н., Джанаева Н. Г. Региональные особенности динамики рождаемости и

демографическая политика // Уровень жизни населения регионов России. — 2014. — №

1 (191). — С. 73–82.

20. Тимушев Е.

Н., Дубровская Ю. В., Козоногова Е. В. Моделирование демографической ситуации

в регионах на основе агентного подхода // Вопросы экономики. — 2024. — Т. 18, №

4. — С. 127– 147. — DOI 10.32609/0042-8736-2024-4-127-147.

21. Щербакова

Е. М. Динамика населения России в контексте мировых тенденций // Проблемы

прогнозирования. — 2022. — № 4 (193). — С. 78–97. — DOI

10.47711/0868-6351-193-78-97.

22. Ушакова В.

Г. Брачный выбор в современном российском обществе: гендерный аспект (на

примере жителей Санкт-Петербурга) // Вестник Санкт-Петербургского

университета. Социология. — 2011. — № 1. — С. 182–183.

23. Звонарёва

А. Е. Факторы брачного выбора жителей г. Иваново: поколенческий аспект //

Вестник Сургутского государственного педагогического университета. — 2024. — №

5 (92). — С. 139–146. — DOI 10.69571/SSPU.2024.92.5.009.

24. Григорьева

Е. В., Хакимова Н. Р. Особенности системы семейных ценностей поколения Z //

Вестник Кемеровского государственного университета. — 2020. — Т. 22. — № 4. — С.

984. — DOI 10.21603/20788975-2020-22-4-982-991.

Оригинал публикации: Звонарёва А. Е., Рычихина Н. С.

Распределение семейных обязанностей будущих супругов, или «Договоримся на

берегу» // Вопросы управления. — 2025. — Т. 19, № 2. — С. 32–56. Ссылка