Фото: информационное агентство ТАСС

Введение

В настоящее время в период депопуляции в России, продолжающегося сокращения рождаемости особую актуальность приобретает поиск способов исправления негативных демографических трендов. Выявление пространственных закономерностей распределения рождаемости позволит определить меры, которые помогут прямо или косвенно поддержать рождаемость в регионах. Распределение рождаемости неоднородно как на уровне регионов, так и на уровне муниципальных образований. Различия в рождаемости могут объясняться спецификой местных условий, ментальностью, поведенческими особенностями, различиями в образе жизни в городской и сельской местности, стоимостью жизни, особенностями хозяйства.

На муниципальном уровне могут быть пространственные закономерности рождаемости специфического характера, не заметные на региональном уровне, но важные для понимания демографических процессов.

Материалы и методы

Материалами для исследования послужили данные муниципальной статистики Росстата, взятые из Базы показателей муниципальных образований за 2010– 2021 гг. (База данных показателей муниципальных образований // Федеральная служба государственной статистики РФ) На основе статистической информации составлены карты и сделаны выводы о пространственном распределении рождаемости. В работе применялись методы сравнительный, описательный, картографический, районирования, типологический, математико-статистический, даны рекомендации для исправления ситуации с рождаемостью.

Особую сложность представляет рассмотрение рождаемости на муниципальном уровне, поскольку в муниципальной статистике в общедоступном виде отсутствует показатель суммарного коэффициента рождаемости. Для оценки рождаемости на муниципальном уровне применим известный в демографической науке показатель специального коэффициента рождаемости.

Кр.спец. = (𝑁/𝑆ж.15−49) ∗ 1000,

где N – количество родившихся, Sж.15–49 – численность женщин в фертильном возрасте 15–49 лет, Кр.спец. – специальный коэффициент рождаемости.

Данный показатель позволяет несколько отойти от общего коэффициента рождаемости, сильно зависящего от возрастной структуры населения, и рассмотреть рождаемость относительно только фертильного поколения женщин, что приближает его к суммарному коэффициенту рождаемости. Расчёты выполнены в программе Excel, по результатам вычислений построены картограммы в программе QGIS.

Анализ проводился по нескольким ключевым регионам России, в которых в 2000-е и первой половине 2010 гг. произошёл подъём рождаемости, превзошедший среднероссийские значения и собственные значения 1990 г. [1] Таковыми являются Вологодская, Курганская, Свердловская, Тюменская, Сахалинская области. Особенно интересны для анализа Вологодская и Курганская области, которые при значительной «постаревшей» возрастной структуре населения показали динамичный рост суммарного коэффициента рождаемости в период его общестранового подъёма.

Обзор научной литературы

Исследования на муниципальном (мезоуровне) довольно редки, но тем более востребованы и необходимы. В демографической науке открываются новые закономерности, которые ждут теоретического осмысления. Интересны работы по исследованию детерминации городской многодетности в современном российском обществе [2]. В зарубежной научной литературе уже замечена необычная тенденция повторного роста рождаемости во многих наиболее развитых странах Европы с высоким уровнем жизни [3]. Выделяются исследования по поиску пространственных закономерностей рождаемости.

В статье учёных Института географии РАН, опубликованной в материалах III Всероссийского демографического форума [4], отмечается, что практически повсеместно рождаемость в сельской местности превосходит рождаемость в городской, кроме территорий активного притока миграции.

Работу, посвящённую развитию муниципальных образований России, подготовили сотрудники Института социально-экономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН [5]. В ней подчёркивается проблема депопуляции российского пространства, стоящая перед подавляющим большинством муниципальных образований.

В статье учёного НИУ Высшей школы экономики А. Н. Петросяна [6] рассмотрена рождаемость во всех муниципальных образованиях России, но не суммарные коэффициенты, а их величины, скорректированные методом косвенной стандартизации. В выводах автора и в картах зафиксировано, что ареалы повышенной рождаемости наблюдаются в аграрных, малоурбанизированных муниципальных образованиях Европейского Севера, во многих районах Урала, Сибири, Дальнего Востока, в восточной части Северного Кавказа.

Динамика рождаемости в российских регионах проанализирована в работе коллектива учёных Института демографических исследований ФНИСЦ РАН [1]. В ней обозначены регионы, в которых в 2000-е гг., в первой половине 2010 гг. произошёл подъём рождаемости, превзошедший среднероссийские и (или) собственные значения 1990 г. Демографическая ситуация в данных регионах подробно описана в нижеследующих исследованиях.

Профессор Уральского федерального университета А. П. Багирова отмечает, что в Свердловской области действительно имел место подъём рождаемости выше среднероссийских значений [7]. Затем, однако, последовал спад, наиболее депополирующей является сельская местность. В социальном исследовании подчёркивается важность фактора прародительского внутрисемейного труда не только в воспитании детей, но и во влиянии на рождаемость, при принятии решения о создании семей, рождении детей. Показывается значимость процесса воспитания внуков, в том числе для удовлетворительного психологического состояния самих бабушек и дедушек.

В Национальном демографическом докладе за 2021 г. «Демографическое самочувствие регионов России» констатируется, что в Вологодской области максимальный разрыв между суммарными коэффициентами рождаемости в сельской местности (2,77) и в городской (1,64) наблюдался именно в период наибольшей рождаемости в 2014 г. [8], что указывает на большую значимость сельской местности в повышении рождаемости. Действительно, сравнения рождаемости в городе и селе на общероссийском уровне показывают, что в период общестранового роста рождаемости наиболее динамичный рост наблюдался в сельской местности [9].

В работе профессора МГУ имени М. В. Ломоносова, ведущего научного сотрудника Института демографических исследований ФНИСЦ РАН В. Н. Архангельского подтверждается, что в Тюменской области (даже при исключении Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов) фиксировался один из самых высоких показателей суммарного коэффициента рождаемости [10]. При этом в муниципальных районах традиционно он был выше, чем в городских округах. Другая работа учёного В. Н. Архангельского посвящена исследованию динамики рождаемости в регионах Дальнего Востока [11]. Автор указывает на то, что в Сахалинской области одна из лучших динамик рождаемости в России была достигнута во многом благодаря особым региональным мерам поддержки.

Подробно рассмотрим дифференциацию рождаемости на муниципальном уровне в перечисленных выше регионах-лидерах по динамике рождаемости в 2010 гг.

Муниципальная дифференциация рождаемости в регионах-лидерах роста рождаемости в 2010 гг.

Выделим два аспекта рассмотрения рождаемости в регионах: её максимумы и минимумы. На одних картах обозначим достигнутые максимумы рождаемости на муниципальном уровне за период её повышения. Максимумы рождаемости могли достигаться различными муниципальными образованиями иногда в разные годы, но везде примерно в одно время: в 2014, 2015 или 2016 гг., поэтому представляется возможным сравнить максимумы рождаемости на одной карте как максимумы одного тренда, пришедшиеся примерно на одно время. Тренды и циклы не всегда точно совпадают по времени, но их сравнивают между собой на одних графиках и картах, как это представлено в работах Н. Д. Кондратьева [12], Ю. В. Яковца [13], В. Л. Бабурина [14]. На других картах обозначим минимумы рождаемости на муниципальном уровне. Поскольку рождаемость с середины 2010-х гг. начала и продолжила снижаться, её минимумы везде приходятся на последний из рассматриваемых 2021 г. Таким образом, будут выявлены муниципальные образования, характеризующиеся наибольшей рождаемостью, а кроме того, районы наиболее устойчивые к общему тренду снижения рождаемости.

Сравнительно высокой для Европейской России рождаемостью характеризовалась Вологодская область (Рисунок 1). Отличительной особенностью Вологодской и Курганской областей является высокая доля пожилого населения в них, они относятся к регионам с постаревшей возрастной структурой населения, характеризуются миграционной убылью, но при этом выделяются повышенной рождаемостью.

Источник: составлено авторами по данным Росстата (для Рисунков 1–10: База данных показателей муниципальных образований // Федеральная служба государственной статистики РФ)

Максимальный уровень рождаемости фиксировался на севере и востоке Вологодской области на значительном удалении как от регионального центра – г. Вологды, так и от крупного промышленного города Череповца. Наоборот, оба крупных города области характеризовались минимальной в регионе рождаемостью, несмотря на то что в них многие приезжают на роды с периферии. О феномене Вологодской области как особом, удалённом от столиц, но не самом северном регионе писала старший научный сотрудник Института географии РАН, кандидат географических наук К. В. Аверкиева [15]. Благодаря географическому положению, удалённости, протяжённости, некоторой изолированности и возможно особым природным условиям региона, лежащего между Центральной Россией и Архангельским Севером, в нём сохраняются как уникальные системы хозяйства, так и необычные для Европейской России особенности демографического развития, а именно высокая рождаемость.

К 2021 г. рождаемость в Вологодской области снизилась, как и в других регионах страны (Рисунок 2).

Источник: составлено авторами по данным Росстата

Источник: составлено авторами по данным Росстата

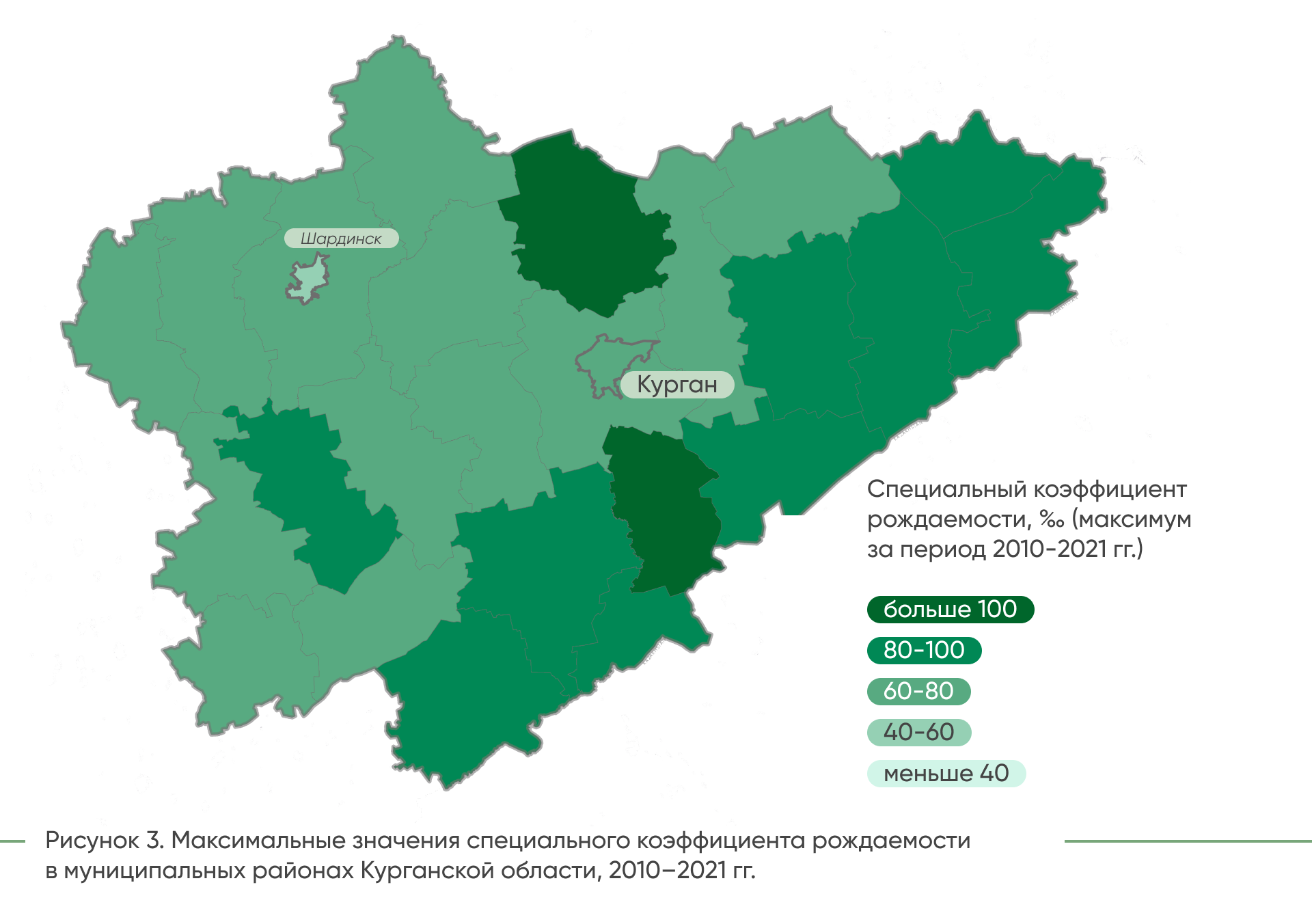

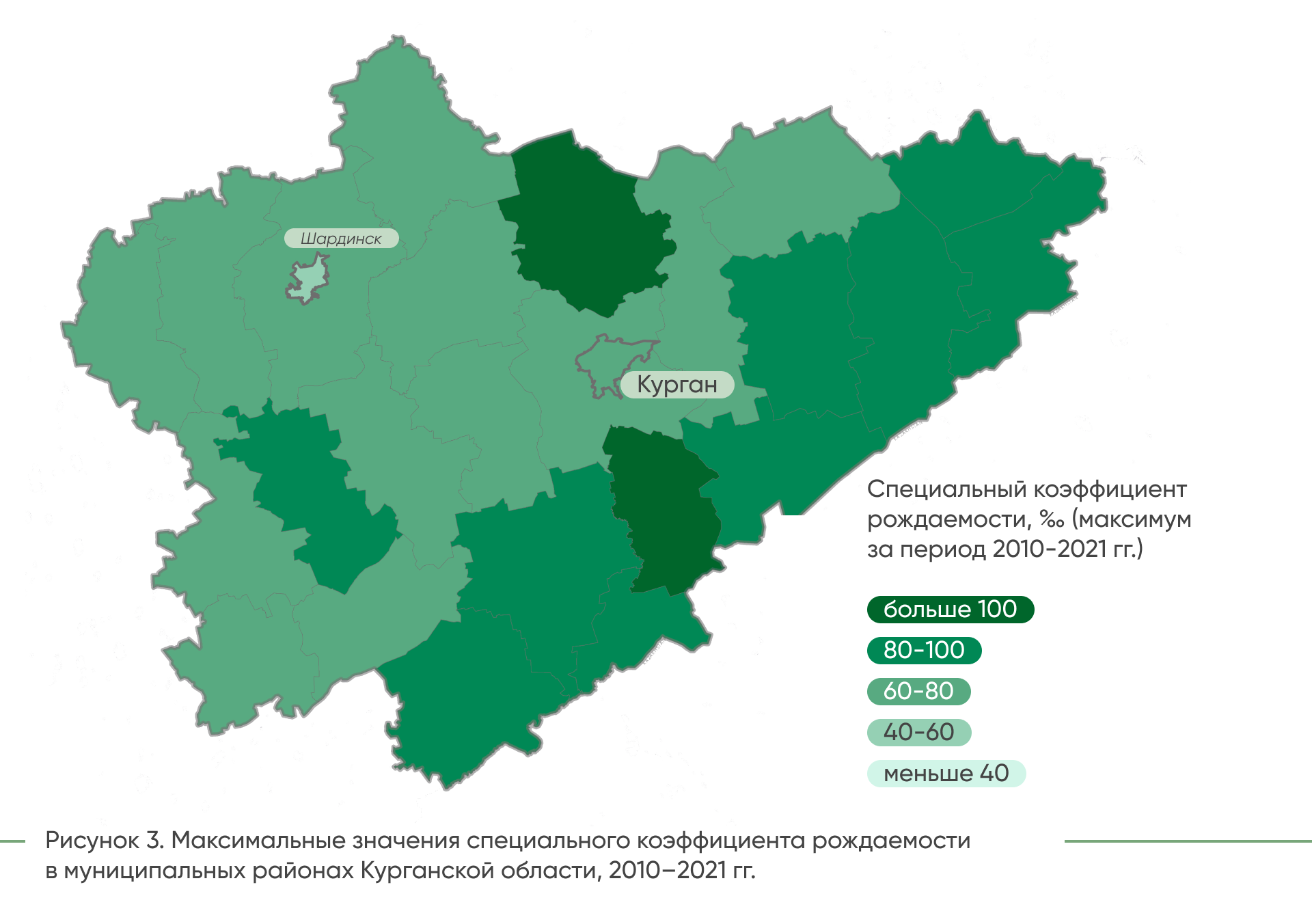

Повышенная рождаемость сохранилась в удалённом от крупных городов, состоящем исключительно из сельских населённых пунктов Вашкинском районе, примыкающем с севера к Белому озеру. Минимумы рождаемости заметны в Череповецкой агломерации, а также районах с низкой долей сельского населения (Вытегорский, Великоустюгский, Чагодощенский, Вожегодский). Другим регионом с пожилой возрастной структурой населения, но при этом с повышенной рождаемостью является Курганская область (Рисунок 3).

Как и в Вологодской области, максимумы рождаемости в Курганской области имели место в удаленных от г. Кургана районах: в приграничной полосе и в сельском Белозерском районе. Иначе в Шадринске, втором по численности населения городе Курганской области, где налицо минимум рождаемости. Хотя население Шадринска составляет всего 74 тыс. человек, он относится к средним по численности населения городам, в нём уже заметны пониженные показатели рождаемости. В 2021 г. лидером рождаемости продолжал быть Белозерский район, целиком состоящий из сельских населённых пунктов (Рисунок 4).

Источник: составлено авторами по данным Росстата

Минимальные значения рождаемости в 2021 г. наблюдались в Кетовском районе (вокруг г. Кургана), в Каргопольском районе (между городами Курганом и Шадринском), в Сафакулевском районе, относящемся к агломерации города-миллионера Челябинска. Как и в Вологодской области, в максимуме рождаемости оказался сельский район, а в минимуме – территории вокруг крупных городов и средний город. Даже в сельской местности, если она находится вблизи крупного города, отмечалась пониженная рождаемость.

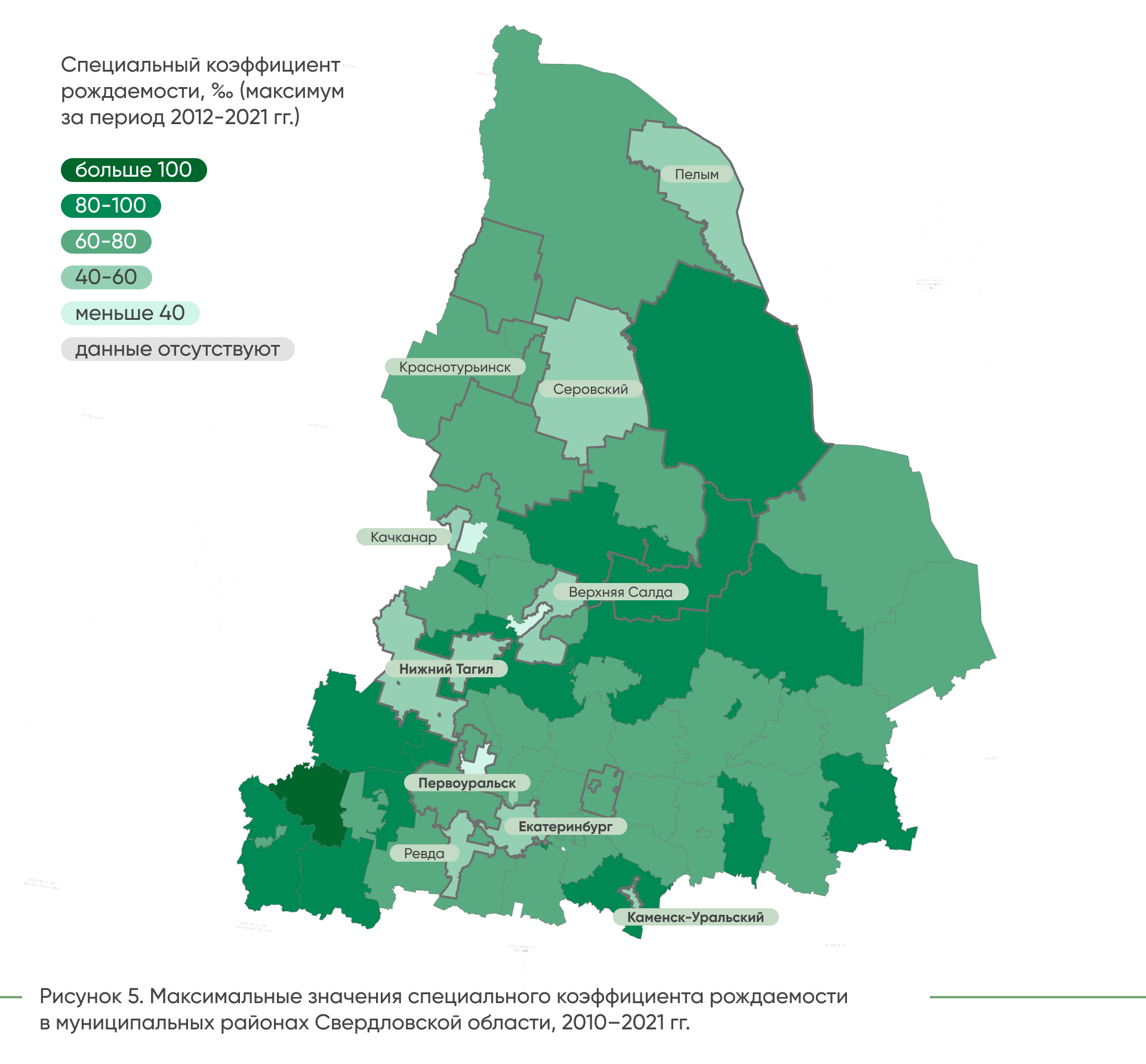

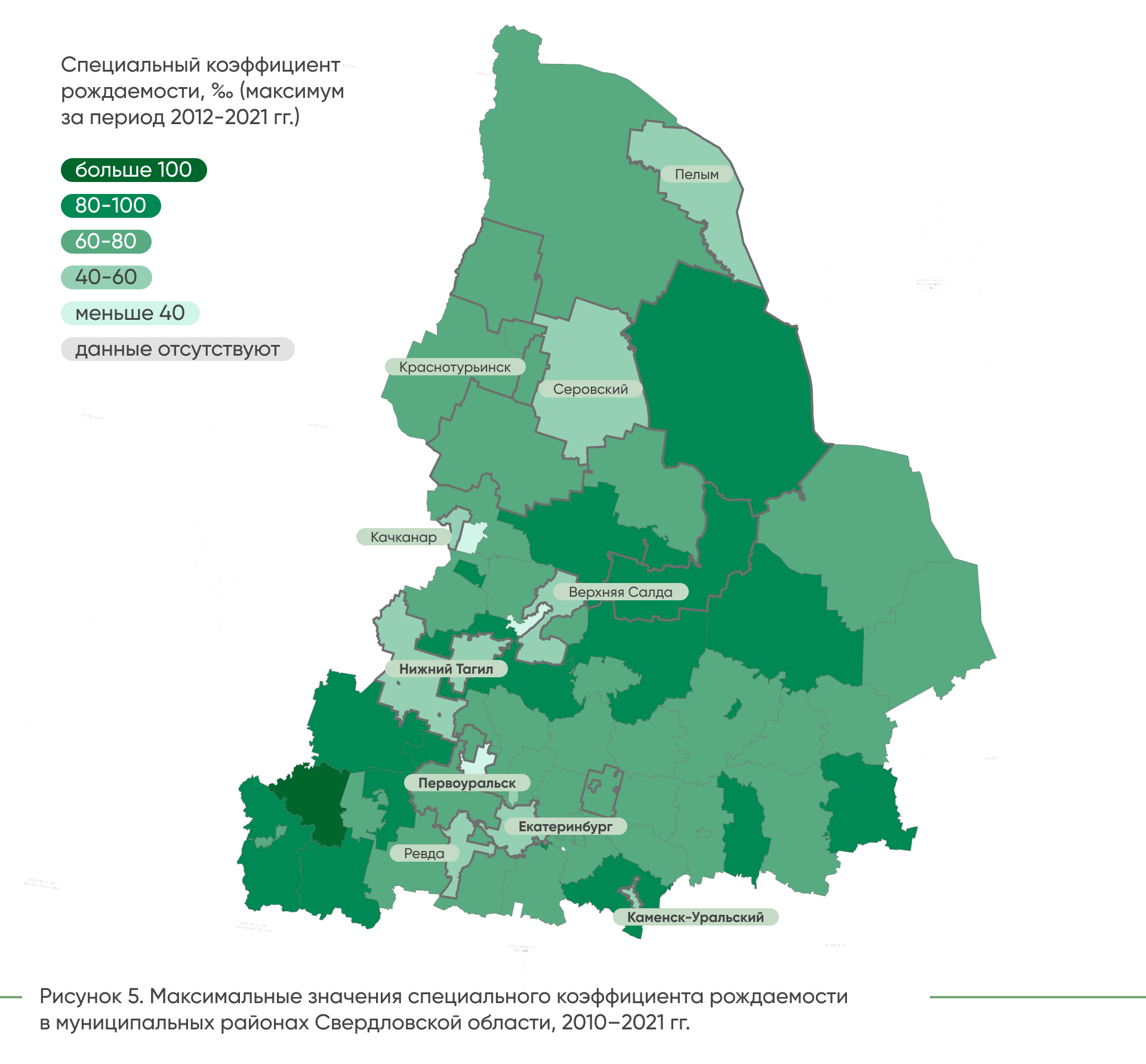

Изучим картину рождаемости на муниципальном уровне в Свердловской области, наиболее крупном населённом, высоко урбанизированном, центральном регионе Урала, который также показал динамичный рост рождаемости в 2000 гг. и первой половине 2010 гг. (Рисунок 5).

Примечание: Данные по закрытым административным территориальным образованиям отсутствуют

Источник: составлено авторами по данным Росстата

Примечательно, что рождаемость за последние годы была минимальной в крупных и крупнейших городах региона: в городе Екатеринбурге и его агломерации, в городских округах – Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Серове, Ревде.

Минимальной рождаемостью характеризовались и промышленные городские округа Качканар, Верхняя Салда и Пелым. Максимальная же рождаемость наблюдалась в центральных и юго-западных малоурбанизированных округах области. Наиболее высокие её показатели отмечались в Ачитском городском округе. Итак, минимальной рождаемостью характеризовались крупнейшие, крупные и некоторые средние и малые города Среднего Урала, а максимум рождаемости пришёлся на малоурбанизированные округа.

Сельская местность, внося большой вклад в рост рождаемости, одновременно испытывает существенный миграционный отток населения, что обуславливает её общую депопуляцию [7]. Необходимо особое внимание уделить сельским районам как основе демографического развития страны. Проанализируем пространственное распределение рождаемости в области к 2021 г. (Рисунок 6).

Источник: составлено авторами по данным Росстата

После общего снижения рождаемости ареал её наиболее низких значений сохранился в Екатеринбургской и Нижнетагильской агломерациях, появился в некоторых посёлках вокруг Екатеринбурга (Верхнее Дуброво), вокруг г. Асбест (Малышева, Рефтинский), вблизи ЗАТО г. Новоуральск (Верх-Нейвинский), в г. Верхний Тагил, расширился на севере региона вокруг г. Серова на Североуральский и Новолялинский округа, появился в Таборинском районе. Пониженная рождаемость сохранялась в промышленных городских округах Качканар и Пелым.

Повышенная рождаемость осталась в некоторых округах на юго-западе региона (Красноуфимском, Шалинском, Староуткинском, Бисертском), а также в малоурбанизированных Гаринском, Махневском округах в Центральной части области. Районами повышенной рождаемости к 2021 г. стали Белоярский городской округ, Слободо-Туринский район, город Арамиль.

Как видим, ареалы низкой рождаемости разрослись вокруг крупных и средних городов, а также сохранились в промышленных городах. Малоурбанизированные территории c высокой долей сельского населения сохраняют повышенную рождаемость. Исключением является только Таборинский район с минимальной из всех исследованных муниципальных образований численностью населения 2 893 чел.

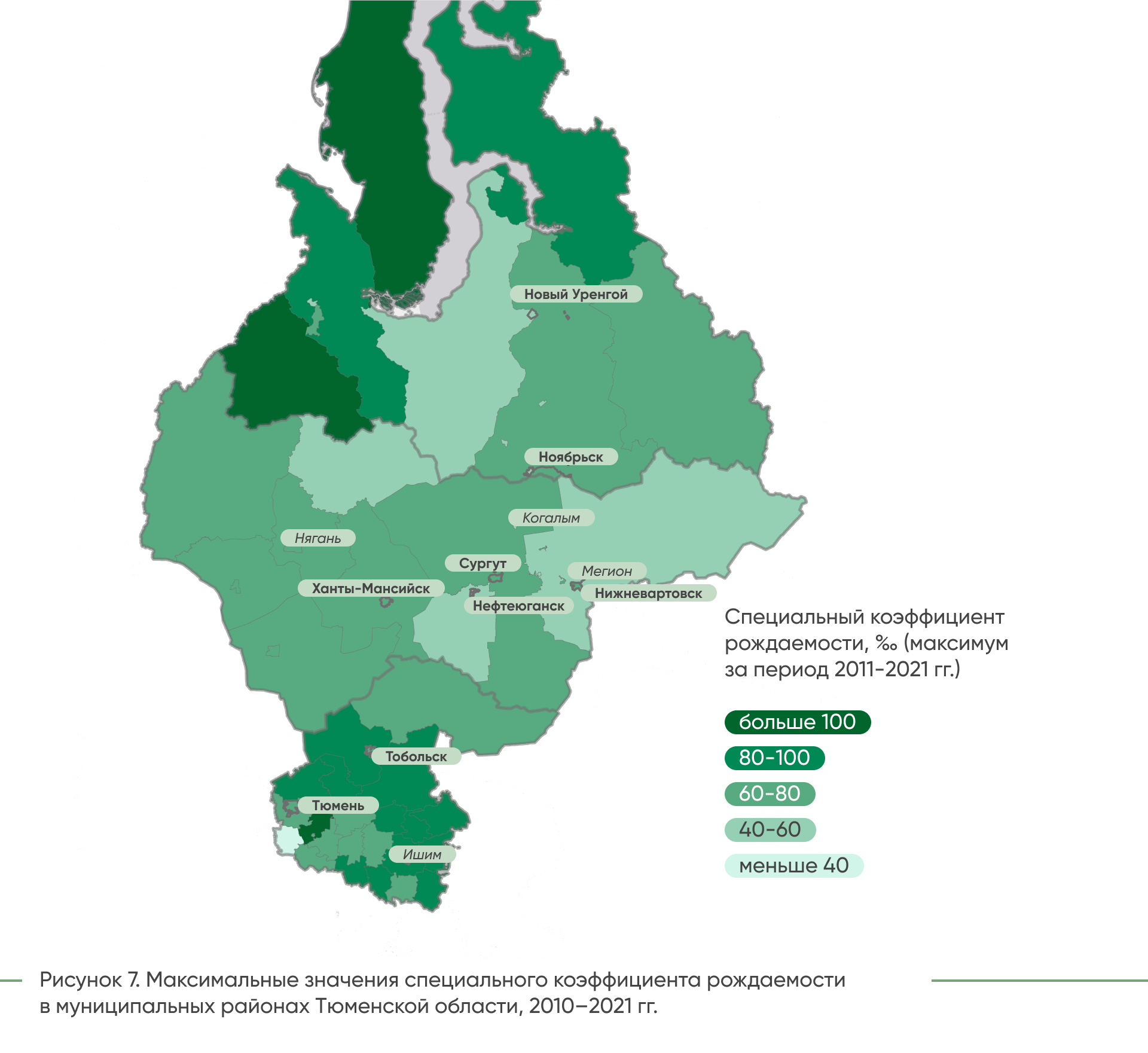

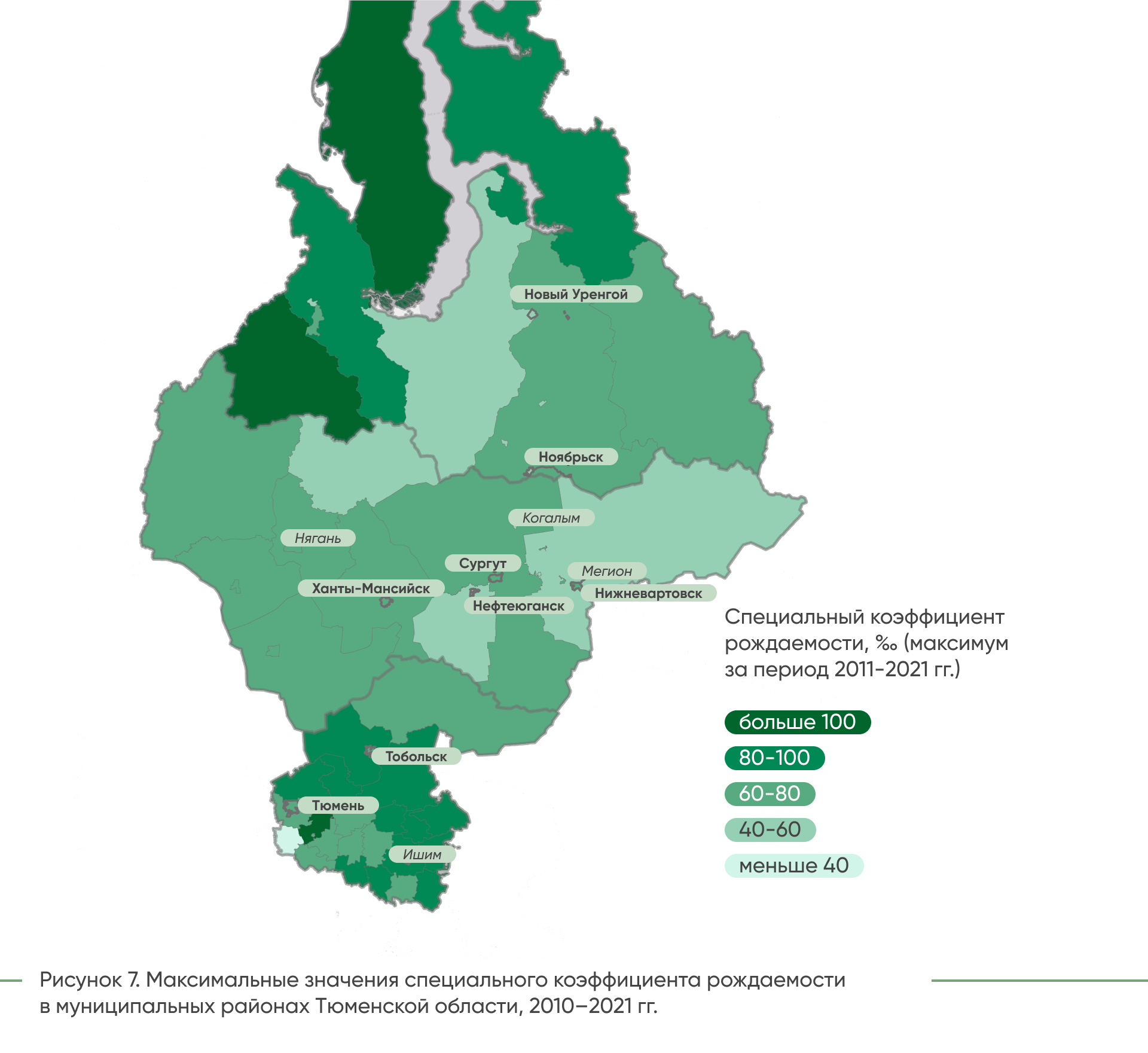

Рассмотрим рождаемость на муниципальном уровне в Тюменской области (Рисунок 7).

Источник: составлено авторами по данным Росстата

Здесь, как и в предыдущих примерах, пониженная рождаемость была характерна для районов вокруг крупных городов: Нефтеюганска, Нижневартовска, Тюмени. Пониженной рождаемостью отличались и города Тобольск, Когалым, Ишим. Максимальная рождаемость наблюдалась в районах, удалённых от крупнейшего города Тюмени, а кроме того, на крайнем севере региона – в Ямало-Ненецком автономном округе. К 2021 г. в результате снижения рождаемости её пространственное распределение претерпело некоторые изменения (Рисунок 8).

Источник: составлено авторами по данным Росстата

ак, районы вокруг городов Нефтеюганска и Нижневартовска продолжали характеризоваться самыми низкими показателями рождаемости. Повышенная же рождаемость оставалась в сельских, удалённых от крупных городов Вагайском и Викуловском районах на юге региона и в районах Ямало-Ненецкого автономного округа, также отдалённых от крупных городов: Нового Уренгоя и Ноябрьска.

Пониженная рождаемость в крупных населённых пунктах и повышенная в малых была отмечена в публикации, посвящённой исследованию рождаемости в регионах Западной Сибири в советский период (1960-е гг.) [16]. В период спада рождаемости самые высокие её показатели сохранили только Ямальский и Тазовский районы с преобладанием коренного ненецкого населения.

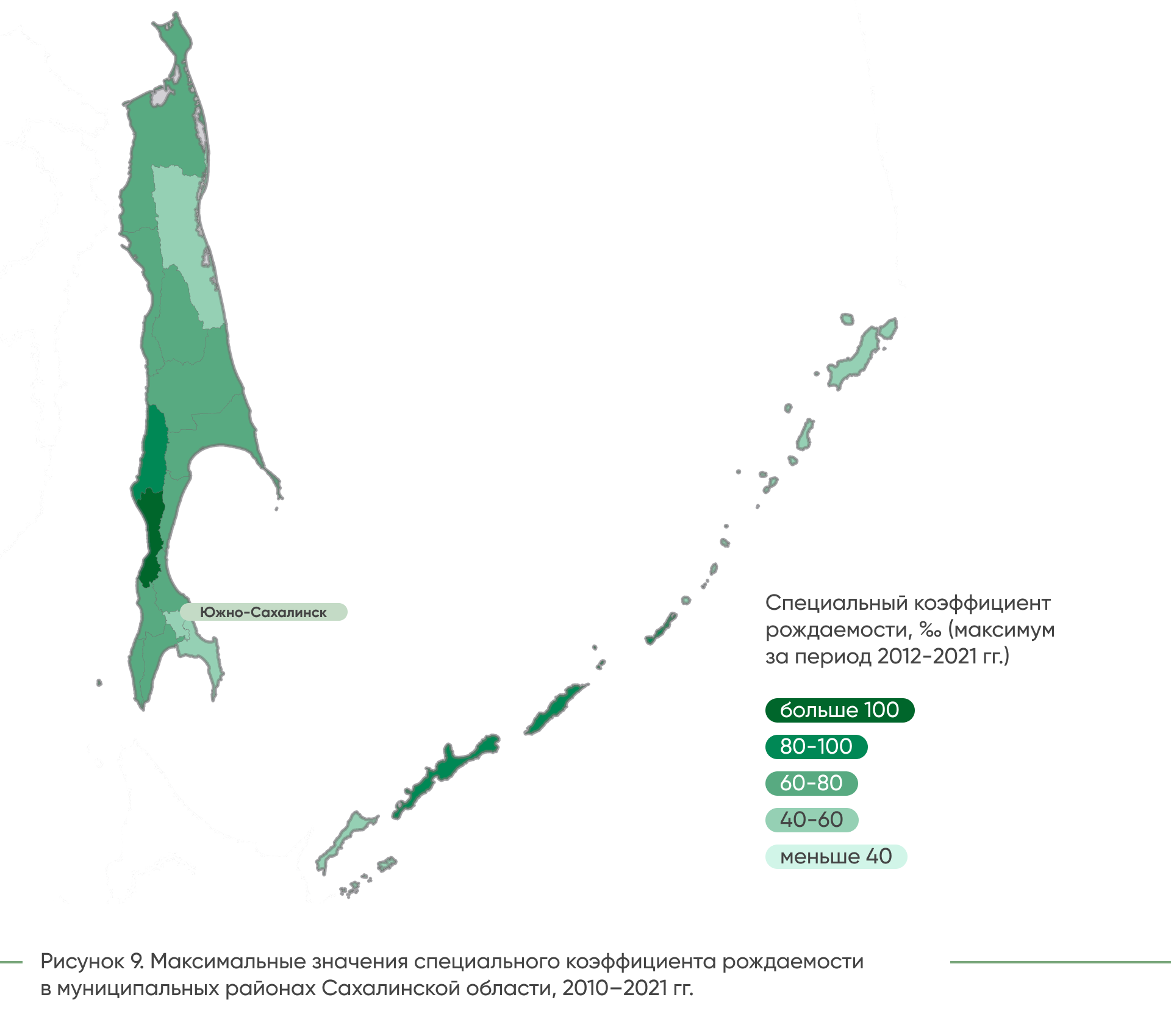

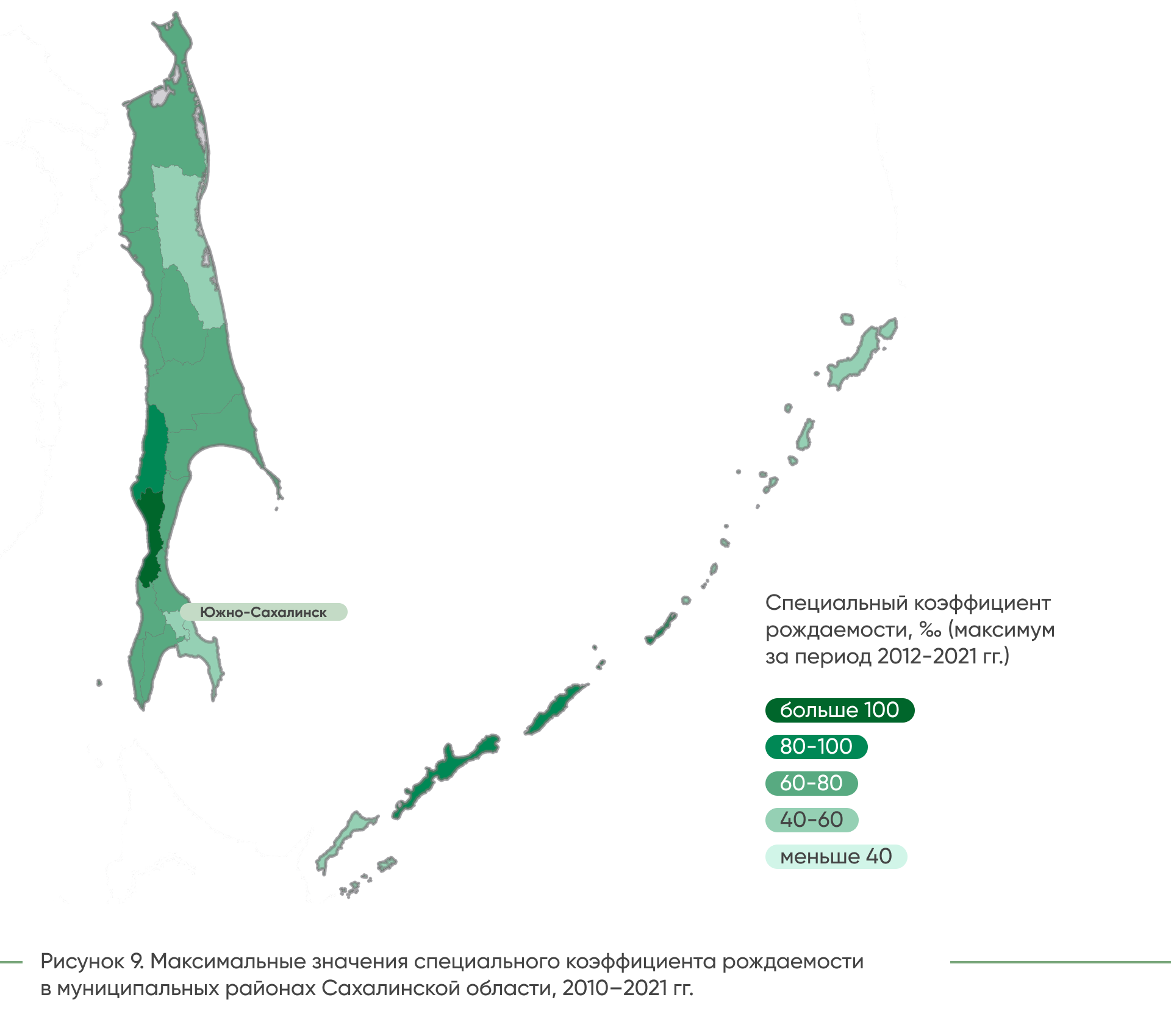

Проведём анализ рождаемости в Сахалинской области, островном регионе, по показателю максимумов (Рисунок 9). В Сахалинской области наблюдалась, возможно, наилучшая динамика рождаемости среди регионов России [1], поэтому выявить в ней точки роста рождаемости на муниципальном уровне представляется особенно важным.

Источник: составлено авторами по данным Росстата

Максимум рождаемости в области наблюдался в Томаринском, Углегорском и Курильском городских округах, а минимальная рождаемость – в крупном городе Южно-Сахалинске и около него, а также в Ногликском, Северо-Курильском и Южно-Курильском городских округах. Столь большие контрасты рождаемости на Курильских островах могут объясняться популярностью отдельных роддомов, в которые, возможно, на роды приезжают с других островов, либо особенностями учёта. Расширение ареала низкой рождаемости на севере Сахалина может быть связано с оптимизацией центральных районных больниц. К примеру, в Александровск-Сахалинской ЦРБ численность медперсонала была сокращена («Сотрудников Александровск-сахалинской ЦРБ пугают кадровые изменения» // АлександровскСахалинский), а основной приём, в результате объединения больниц, теперь проводится в Сахалинской межрайонной больнице №1 в другом муниципальном образовании.

К 2021 г. максимальная рождаемость в Сахалинской области сохранилась в Курильском городском округе, повышенная – в Невельском, Углегорском, Томаринском, Смирновском городских округах (Рисунок 10).

Источник: составлено авторами по данным Росстата

Ареалы минимальной рождаемости расширились на севере и юге острова Сахалин, а кроме того, сохранились на Северных и Южных Курильских островах. Минимальная рождаемость вновь имеет место вблизи крупного города Южно-Сахалинска и в местах проведения оптимизации районных медицинских учреждений. Несмотря на островной характер региона, ключевая пространственная закономерность в распределении рождаемости наблюдается и здесь: минимальная рождаемость – вблизи крупного города, максимальная – на периферии, в том числе на Курильских островах.

Заключение

Рождаемость на муниципальном уровне имеет собственные характерные особенности пространственного распределения. Так же, как на региональном уровне, крупнейшие городские агломерации формируют вокруг себя ареалы низкой (минимальной) рождаемости [1], на муниципальном уровне ареалы низкой рождаемости создают вокруг себя крупные, а иногда даже средние города. Данный феномен может объясняться стеснёнными жилищными условиями городских квартир, высокой стоимостью жилья, ценностными установками [1; 17]. На волне снижения рождаемости ареалы пониженной рождаемости расширяются вокруг крупных городов, захватывая новые территории вокруг них.

В удалённых же от крупных городов сельских муниципальных районах или в малоурбанизированных городских округах наблюдаются наибольшие значения показателей рождаемости. Сельские муниципальные образования являются наиболее устойчивыми и в сохранении рождаемости при её общем снижении. Но при этом заметно появление ареалов низкой рождаемости в районах, где происходят сокращение или оптимизация районной социальной инфраструктуры. Максимальная рождаемость в период её снижения наблюдалась в районах с доминированием коренных народов (ненцев и хантов), сохранивших традиционный для них образ жизни с преобладанием сельских промыслов и хозяйства.

В регионах с наилучшей динамикой рождаемости наибольшие её значения наблюдались в сельских районах и малоурбанизированных округах, как правило, удалённых от крупных городов, что указывает на необходимость развития сельской местности, в том числе с целью обеспечения демографической безопасности. Сельская местность при повышенных показателях рождаемости испытывает проблему интенсивного миграционного оттока населения [7] по причине низкого уровня оплаты труда, что указывает на необходимость развития экономики села, развития трудоёмких сельского и лесного хозяйства, деревообработки, лёгкой и пищевой промышленности [18]. Увеличение заработных плат на селе возможно через более рациональное распределение прибыли от продажи продукции, когда значительная часть стоимости конечного продукта будет доставаться не предприятиям торговли, а сельхозтоваропроизводителям. Что может быть достигнуто через создание артелей сельхозтоваропроизводителей и формирование собственных предприятий переработки и торговых точек в городах. Кроме того, следует стремиться к выравниванию различий в уровне жизни между центрами и периферией, как в плане доходов населения, так и в плане инфраструктурной обеспеченности.

По всей видимости, сельская местность более благоприятна для проживания многодетных семей ввиду распространённости индивидуального жилья с участками, особого характера личных подсобных хозяйств, в которых подрастающие дети становятся помощниками. Известно, что при общем подъёме рождаемости её значения в сельской местности растут более интенсивно; меры государственной поддержки (материнский капитал) также более восприимчивы и чувствительны в сельской местности по причине более низкой стоимости жилья. Таким образом, требуется уделить внимание развитию экономики села и его социальной сферы с целью возобновления роста рождаемости в регионах. Необходимо более равномерное, менее концентрированное распределение финансов в системе межбюджетных отношений и корпоративных прибылей между регионами и муниципальными образованиями.

В городах, особенно в крупных и в крупнейших, нужна деконцентрация населения: переход к массовому строительству индивидуальных домов с приусадебными участками вместо преимущественного строительства многоэтажных жилых домов, особенно большой этажности. Строительство районов комфортабельных индивидуальных домов должно сопровождаться соответствующим изменением строительных норм и правил, обеспечением таких районов необходимой социальной и транспортной инфраструктурой. Эти дома должны быть доступными по цене, т. е. ориентированными именно на массового, рядового горожанина. Подобные меры позволят расширить ареалы расселения в агломерациях, будут способствовать увеличению в городах количества семей с двумя детьми или более. Необходимость массового строительства индивидуального жилья давно назрела, обсуждаются способы её реализации в Совете Федерации («Перспективные направления развития индивидуального жилищного строительства в Российской Федерации» // Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации), в общественных организациях, таких как Всемирный Русский Народный Собор (Наказы XXV Всемирного Русского Народного Собора «Настоящее и будущее Русского Мира» // Русская Православная Церковь), в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Межведомственная рабочая группа по развитию индивидуального жилищного строительства // Минстрой России).

Среди лидеров роста рождаемости находятся 3 абсолютных лидера России по уровню валового регионального продукта на душу населения: Тюменская, Сахалинская области, Ненецкий автономный округ (Регионы России. Социально-экономические показатели // Федеральная служба государственной статистики) [1], во многом благодаря развитию в них нефтегазового промышленного комплекса. Отсюда следует, что расширение доходной базы региональных экономик приводит к росту рождаемости, к возможности введения особых мер её стимулирования, как, например, в Сахалинской области. Наоборот, за снижением реального валового регионального продукта в регионах, как правило, следует снижение суммарного коэффициента рождаемости.

Очевидно, что концентрация финансов и населения в крупнейших городах, преимущественно в столичных агломерациях, приводит к снижению рождаемости как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях. Для улучшения демографической ситуации необходимо снижение концентрации субъектов экономической деятельности и населения в столичных агломерациях, как предписано в Рекомендациях Совета Федерации к реализации Стратегии пространственного развития РФ до 2030 г.( Правительство утвердило Стратегию пространственного развития страны до 2030 года // Правительство России), равно как и в Стратегии национальной безопасности (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 400 // Президент России).

Список литературы

1. Безвербный, В. А. Естественное движение населения в российских регионах: факторы, динамика, перспективы регулирования / В. А. Безвербный, Н. Ю. Микрюков, Т. Р. Мирязов, Е. А. Лукашенко // ДЕМИС. Демографические исследования. — 2023. — Т. 3, № 4. — С. 37–58.

2. Борисова, О. Н. Вариативность моделей современной городской многодетности: возрождение традиции, новые браки или сетевые эффекты / О. Н. Борисова, И. В. Павлюткин // Мир России. Социология. Этнология. — 2019. — Т. 28, № 4. — С. 128–151.

3. Myrskyla, M. Advances in development reverse fertility declines / M. Myrskyla, H.-P. Kohler,

F. C. Billari // Nature. — 2009. — Vol. 460, No. 7256. — P. 741–743.

4. Бородина, Т. Л. Региональные особенности рождаемости сельского населения России / Т. Л. Бородина, Т. В. Литвиненко // III Всероссийский демографический форум с международным участием: материалы форума. — Москва: ФНИСЦ РАН, 2021. — С. 19–25.

5. Пациорковский, В. В. Динамика численности населения муниципальных образований России в 2010–18 гг. / В. В. Пациорковский, Ю. А. Симагин, Д. Д. Муртузалиева // Вестник Института социологии. — 2019. — Т. 10, № 3. — C. 59–77.

6. Петросян, А. Н. Рождаемость в муниципальных образованиях России в 2011–2019 гг. // Демографическое обозрение. — 2021. — Т. 8, № 3. — С. 42–73.

7. Демографическое самочувствие регионов России. Национальный демографический доклад – 2022 / Т. К. Ростовская, А. А. Шабунова [и др.]; отв. ред. Т. К. Ростовская, А. А. Шабунова. — Москва: ИТД «ПЕРСПЕКТИВА», 2022. — 220 с.

8. Демографическое самочувствие регионов России: национальный демографический доклад – 2021 / Т. К. Ростовская, А. А. Шабунова, А. Р. Абдульзянов [и др.]. — Москва: ИТД «ПЕРСПЕКТИВА», 2021. — 138 с. — ISBN 978-5-89697-369-0.

9. Щербакова, Е. М. Демографические итоги первого полугодия 2023 года в России (Часть 1) // Демоскоп Weekly. — 2023. — № 999–1000. — С. 1–20.

10. Архангельский, В. Н. Рождаемость в Тюменской области: динамика, возрастная модель, региональные различия // ЦИТИСЭ. — 2022. — № 3 (33). — С. 54–69.

11. Архангельский, В. Н. Региональные различия рождаемости на Дальнем Востоке / В. Н. Архангельский, Н. Г. Джанаева, В. В. Елизаров // Уровень жизни населения регионов России. — 2017. — № 2 (204). — С. 41–50.

12. Кондратьев, Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. — Москва: Экономика, 2002. — 765 с.

13. Яковец, Ю. В. Циклы. Кризисы. Прогнозы. — Москва: Наука, 1999. — 447 с.

14. Бабурин, В. Л. Инновационные циклы в российской экономике. — Москва: КРАСАНД, 2010. — 216 с.

15. Аверкиева, К. В. Восток Вологодской области как социально-экономическая и культурная аномалия // Проблемы развития территорий. — 2018. — № 6 (98). — С. 131–148.

16. Дашинамжилов, О. Б. Воспроизводство городского населения Тюменской области в 1959– 1970 гг.: сравнительный анализ // Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные исследования. Humanitates. — 2021. — Т. 7, № 1 (25).

17. Российское общество и государство в условиях становления нового мирового порядка: демографическая ситуация в 2022 году / С. В. Рязанцев, Т. К. Ростовская, В. Н. Архангельский [и др.]. — Москва: Издательство Проспект, 2023. — 448 с.

18. Микрюков, Н. Ю. Глубинная Россия: современные проблемы и возможные способы их разрешения // Вопросы местного самоуправления. — 2024. — № 1. — С. 30–34.

Оригинал публикации: Микрюков Н. Ю., Мирязов Т. Р., Лукашенко Е. А. Рождаемость в регионах России: пространственные закономерности на муниципальном уровне / // ДЕМИС. Демографические исследования. — 2025. — Т. 5, № 1. — С. 102–120. — DOI 10.19181/demis.2025.5.1.6. EDN JMOJNG.