Фото: пресс-служба Правительства Вологодской области

Введение

Вопрос регулирования миграции в условиях депопуляции и

дефицита кадров, дисбалансов на локальных рынках труда стоит особенно остро.

Регионы и муниципалитеты в такой ситуации ориентированы на сокращение

миграционного оттока, закрепление населения на своих территориях. Вологодская

область относится к группе субъектов, в

которых депопуляция обусловлена и естественной, и миграционной убылью. На

сегодняшний день большая часть жителей области (72,7%) проживает в городах, что

свидетельствует о высокой концентрации расселения. Малые города и сельские

территории теряют жителей, что приводит к деградации социальной инфраструктуры,

снижению доходов местных бюджетах и дальнейшему усилению оттока населения [1].

Традиционно наиболее интенсивно в миграцию вовлечена молодёжь [2]. Основными

направлениями отъезда молодых людей становятся крупные города России [3], в

которых молодёжь ищет более привлекательные образовательные и карьерные

возможности, при этом доступность образования и уровень зарплат в крупных

городах продолжают оказывать сильное притягивающее влияние.

Факту перемены места жительства предшествует

подготовительный этап, когда у индивида возникают мысли о гипотетическом

переезде, формируются миграционные установки и намерения, которые, как правило,

являются предикторами миграции [4]. Согласно теории трёхстадийности

миграционного процесса, миграционная подвижность различается у лиц с разнородными

социально-демографическими характеристиками [5]. Исследователи отмечают, что на

миграционные установки влияет комплекс факторов, которые выходят за рамки

сугубо социально-экономических причин [6]. К примеру, среди демографических

факторов выявлено влияние возраста и образования: наиболее выраженные

миграционные намерения наблюдаются у представителей молодого возраста [1] и у

индивидов, имеющих хорошее образование [7]. Кроме того, установлены предикторы,

комплексно характеризующие самоощущение человека относительно своей жизни,

включая отношение к месту жительства: низкий уровень удовлетворённости жизнью

усиливает миграционные настроения [8; 9], а восприятие региона как

«неперспективного» [4] или «проблемного» [10] заставляет задуматься индивидов о

том, чтобы покинуть текущее место проживания. В то же время привязанность к

месту жительства и локальная идентичность способны сдерживать миграционные

потоки, особенно среди молодёжи [11].

На этапе формирования миграционных установок мнение членов

семьи имеет большое значение: социальные связи и семейные ценности могут как

стимулировать, так и сдерживать миграцию [11–13]. Родители часто играют в этом

процессе важную роль [4], поскольку могут выступить в качестве организаторов и

спонсоров будущей миграции детей, но также и повлиять на принятие решения ребёнком

остаться учиться и работать после окончания школы в родном населённом пункте,

регионе. Исследования показывают, что родительские установки относительно

будущего детей формируются задолго до получения ими основного среднего

образования и являются хорошо обдуманной семейной стратегией [14]. В отношении

будущего своих детей родители стремятся, с одной стороны, обеспечить доступ к

лучшему образованию, карьерным возможностям и финансовому благополучию на территории

иного населённого пункта [13; 15], а с другой – сохранить семейные связи. В

некоторых случаях миграция рассматривается как миграционный «трамплин» для всей

семьи – сначала переезд осуществляется ребёнком, а после того, как он

закрепится на новом месте, к нему переезжает вся семья [16].

Формирование позитивного образа региона, поддержка местных

сообществ и развитие городской среды –

важные инструменты, способствующие сохранению населения на местах [12].

Необходимо понимать, что удержание молодёжи

в регионе невозможно без комплексного улучшения социальных условий,

развития рынка труда и образовательной среды. Также не стоит забывать о том,

что при формировании политики по снижению оттока молодёжи из региона следует

воздействовать не только на молодых людей, но и на их родителей, поскольку те

оказывают значимое влияние на будущее своих детей.

Материалы и методы

Выполненное исследование основано на данных опроса

«Социокультурный портрет регионов России», который с 2008 г. проводится в

Вологодской области. Опрос охватывает широкий спектр характеристик – от

демографической структуры и культурного капитала до факторов трудовой

активности, качества жизни и эффективности управления. Инструментарий опроса

строится на антропосоциокультурном подходе, который даёт возможность глубже

понять социальное самочувствие жителей, их привязанность к месту проживания и

формирование миграционных настроений [17].

В настоящей статье анализируются данные последней волны

опроса 2023 г. (Свидетельство о государственной регистрации базы данных

«Социокультурный портрет регионов России» № 2024623834 от 30.08.2024 г.),

выборка которого составила 1 800 респондентов (гг. Вологда, Череповец и восемь муниципальных районов) с ошибкой

выборки не более 3%, что гарантирует репрезентативность полученных результатов.

Итоги опроса по Вологодской области за 2023 г. впервые предоставили возможность

изучить мнения родителей о желательных

сценариях миграционного будущего детей, поскольку в анкету был включён

дополнительный вопрос, позволивший выявить миграционные настроения самих родителей

относительно потенциального переезда их детей.

Для анализа использовались такие характеристики

респондентов, как возраст, уровень образования и место проживания (в разрезе:

крупные города – Вологда и Череповец,

районы (после муниципальной реформы 2021 г. в Вологодской области

насчитываются два городских округа, 20 муниципальных округов и шесть

муниципальных районов), область в целом), что помогло установить

особенности территориальной идентичности опрашиваемых, а также рассмотреть

миграционные настроения (в нашем исследовании мы употребляем термин

«миграционные настроения», поскольку вопрос, который мы используем для анализа,

в своей формулировке содержит аффективную составляющую, то есть напрямую

осведомляется о чувствах респондентов, а не о конкретных планах о переезде. А

именно: «Какие чувства Вы испытываете к региону своего проживания?». В

отношении детей был использован тот же термин, поскольку опрос фокусируется на

субъективных желаниях родителей, касающихся их детей. Полученные ответы (например,

«Я хотел(а) бы, чтобы мои дети уехали в крупные города нашей страны и жили там»

и т. д.) выявляют эмоциональные предпочтения и личные ожидания родителей, а не

чёткие намерения или конкретные планы относительно будущего места жительства

детей) интервьюируемых с различными характеристиками.

Новизна исследования заключается в комплексном подходе к

анализу миграционных настроений населения региона через параметры удовлетворённости

жизнью, уверенности в своём будущем и межпоколенческих миграционных установок.

Критерий удовлетворённости жизнью был отобран нами, поскольку высокий уровень

удовлетворённости местом проживания может снижать вероятность миграционных

настроений, а введение критерия уверенности в будущем тем, что вопросы,

касающиеся миграции детей, ориентированы на будущее. Такой подход расширяет

представление о миграционных решениях не только как о социально-экономическом,

но и как о ценностно-эмоциональном феномене.

Эксплорация имеет ряд ограничений, которые необходимо

учитывать при интерпретации полученных результатов. Во-первых, исследование

основано на данных опроса населения Вологодской области, что делает

затруднительной экстраполяцию результатов на другие регионы России. Во-вторых,

вопросы опросника преимущественно сосредоточены на аффективной компоненте, что

ограничивает возможность оценки реальных поведенческих аспектов в отношении

принятия решения о миграции. В-третьих, ответы на вопросы, касающиеся

миграционных настроений респондентов-родителей применительно к их детям,

основаны на субъективных предположениях

самих участников исследования. В-четвёртых, результаты анализа представляют

собой срез данных только за 2023 г., что не позволяет нам определить, как могли

бы повлиять средовые факторы на изучаемый феномен. И наконец, исследование не охватывает

весь спектр возможных детерминант, которые отражают проблемы территориальной

идентичности и миграционных настроений, но открывает перспективы для дальнейших

исследовательских работ.

Результаты исследования

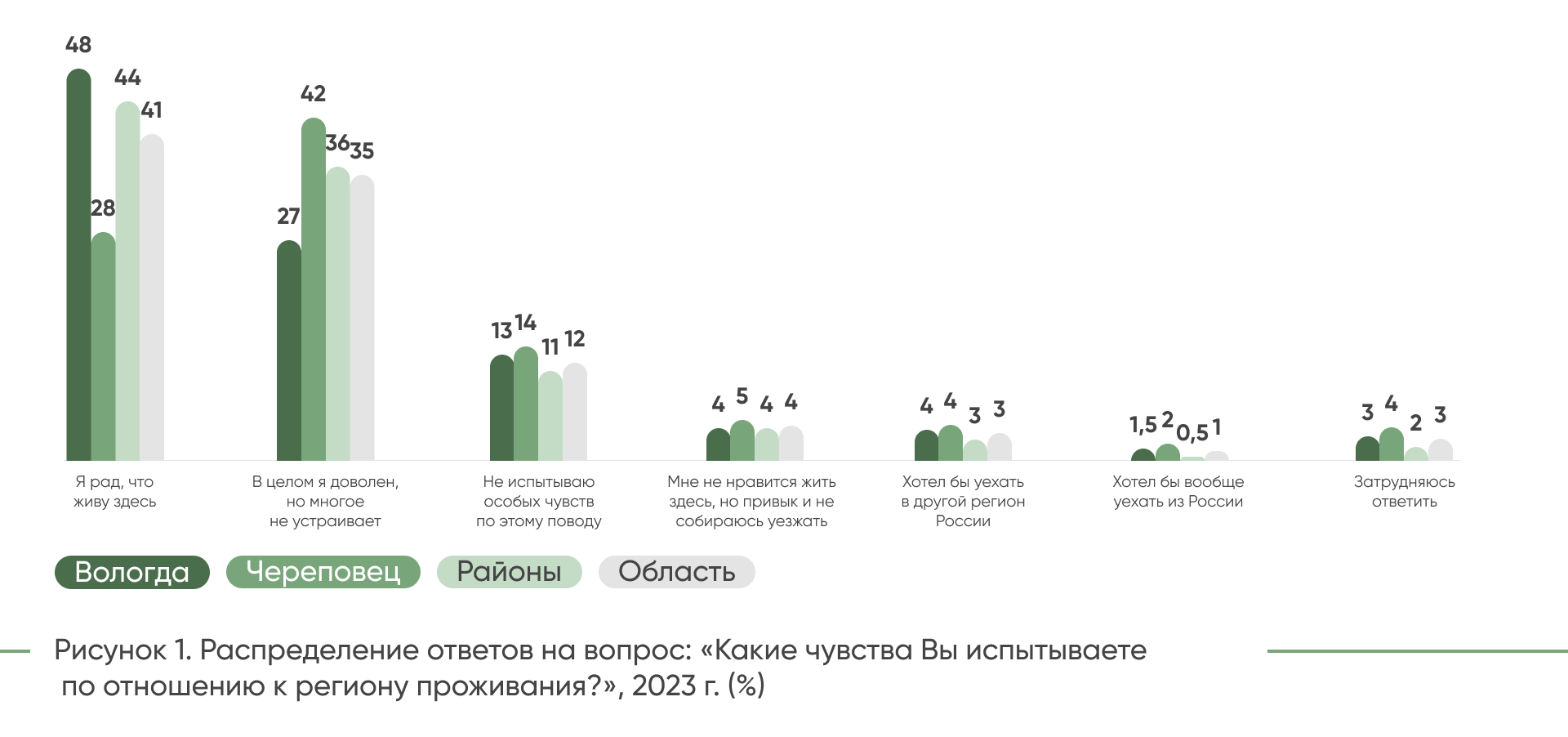

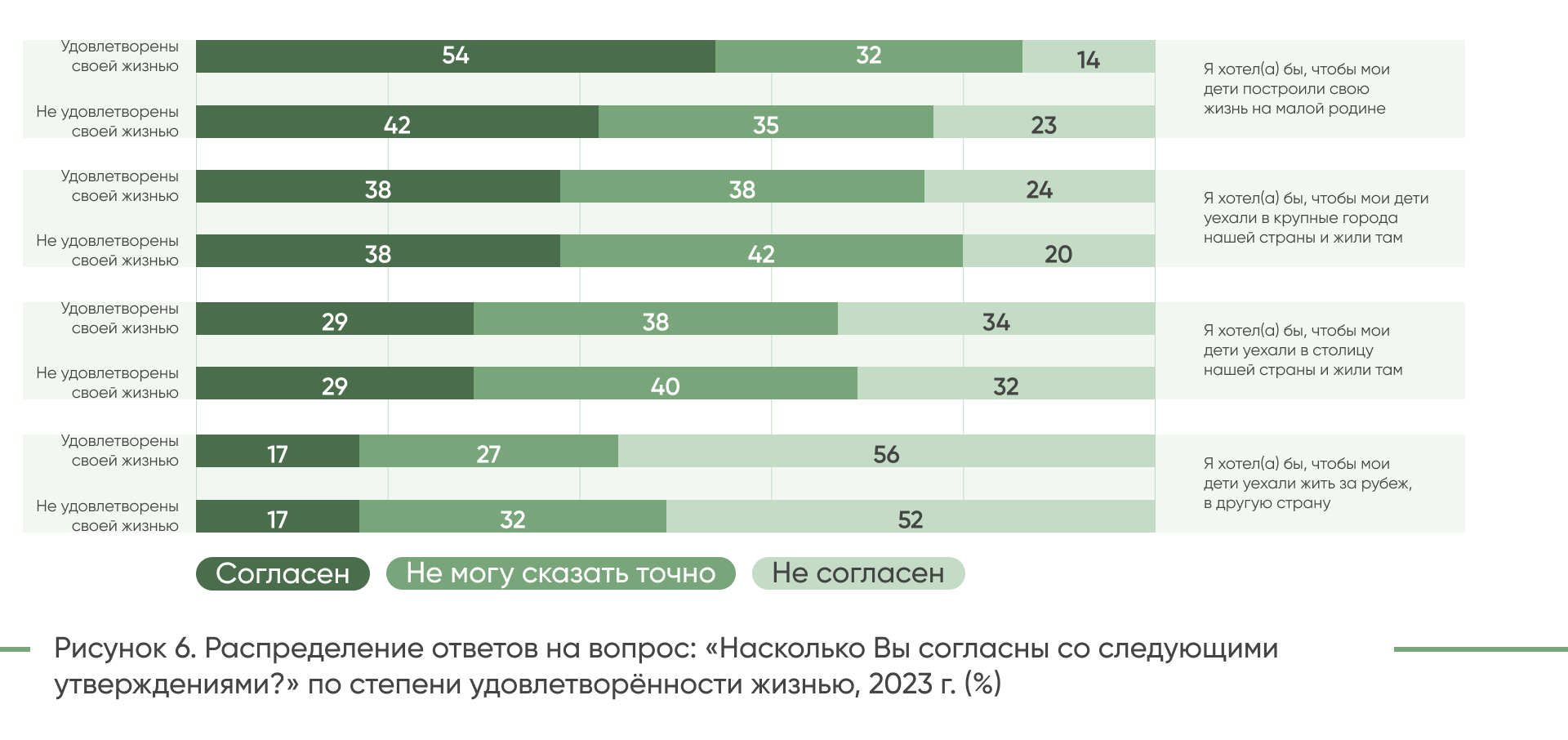

В целом население Вологодской области характеризуется

склонностью к оседлости: согласно данным опроса, менее 4% жителей хотели бы

уехать в другой регион России, а желание эмигрировать выражают лишь 1,2% (Рисунок 1). Наибольшее количество намеревающихся переехать в другой регион РФ

наблюдается в г. Череповце (4,4%), а наименьшее – у жителей районов области

(2,6%) (в данном контексте следует отметить, что доля респондентов,

выразивших желание покинуть регион, отражает только миграционные настроения

населения. Важно разграничивать данные миграционной статистики и субъективные

установки, поскольку выраженные миграционные настроения соответствуют первой

стадии миграционного процесса, где формируются мысли и установки на миграцию,

которые не эквивалентны реальным пространственным перемещениям, фиксируемым

статистикой, которые относятся ко второй стадии миграционного процесса, где

осуществляется фактический акт переезда. Согласно статистическим данным по

Вологодской области за 2023 г., миграционная убыль населения была равна 798

человек; при общей численности населения 1 125 062 человека доля выбывших

составила 1,8% (20 075 человек), что сопоставимо с долей респондентов,

выразивших в ходе опроса миграционные настроения (Источник: Демографический

ежегодник Вологодской области за 2023 г. Территориальный орган Федеральной

службы государственной статистики по Вологодской области. Вологда :

Вологдастат, 2024. 84 с.)).

Треть респондентов выбирает промежуточный вариант ответа: «В

целом доволен, но многое не устраивает», что может говорить об амбивалентном

отношении к месту жительства. С одной стороны, они признают наличие

положительных сторон, но с другой – испытывают неудовлетворённость по ряду

аспектов. Такие настроения представляют собой потенциал для формирования

миграционных установок, так как человек, сравнивая текущее место жительства с

предполагаемым, может начать задумываться о переезде. Если неудовлетворённость

начнёт перевешивать положительные стороны, такие мысли могут

трансформироваться в оформленные

миграционные намерения. Доля амбивалентно настроенных участников опроса также

варьируется в зависимости от территории. В Вологде их наименьшее количество

(26,6%), однако даже здесь это составляет четверть опрошенных. В Череповце их

доля значительно выше – 42,1%, что свидетельствует о большей распространённости критического

отношения к месту жительства и более высоком уровне притязаний.

Источник: здесь и далее рассчитано авторами по данным опроса

«Социокультурный портрет Вологодской области» 2023 г.

Практически половина жителей г. Вологды испытывает

положительные эмоции по отношению к своему месту жительства (48%), тогда как в

г. Череповце этот показатель ниже (28%). В сельских районах области уровень

удовлетворённости составляет 44,4%.

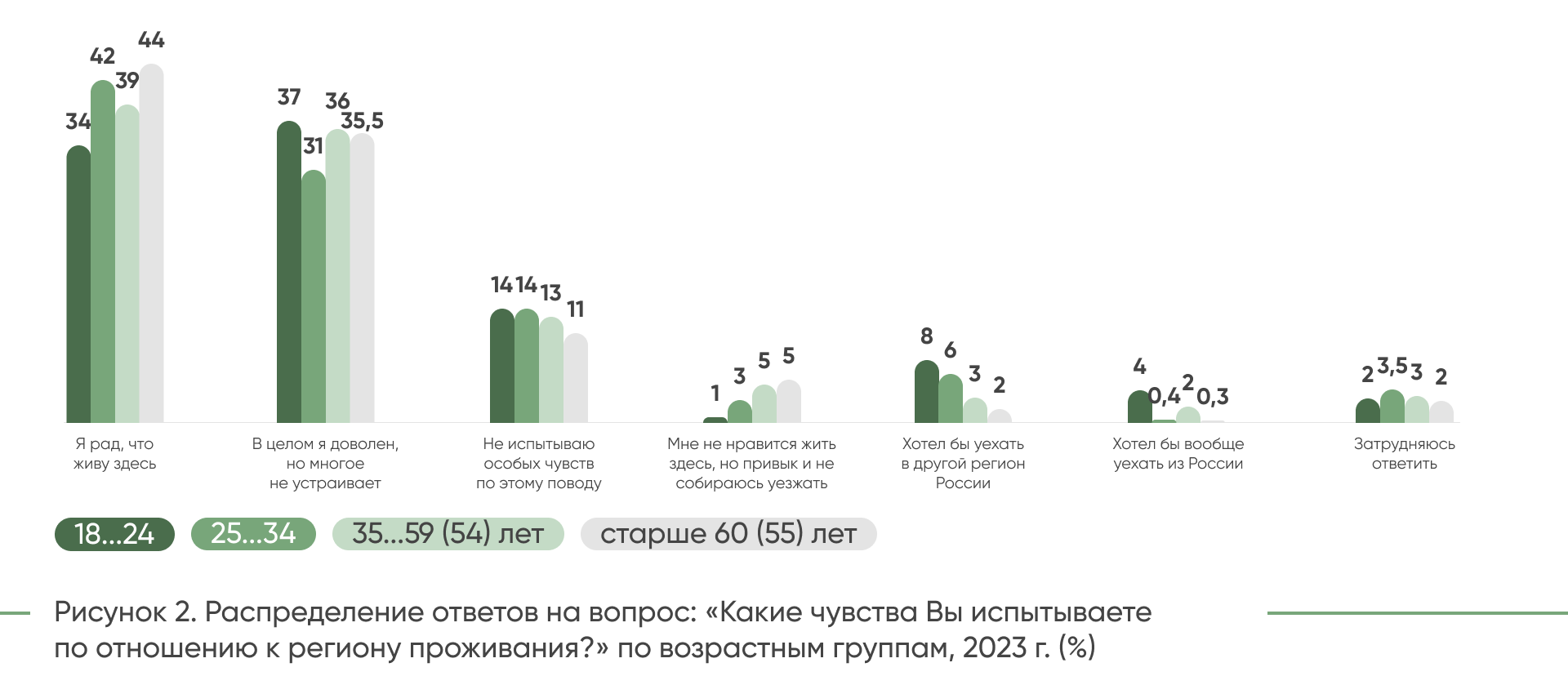

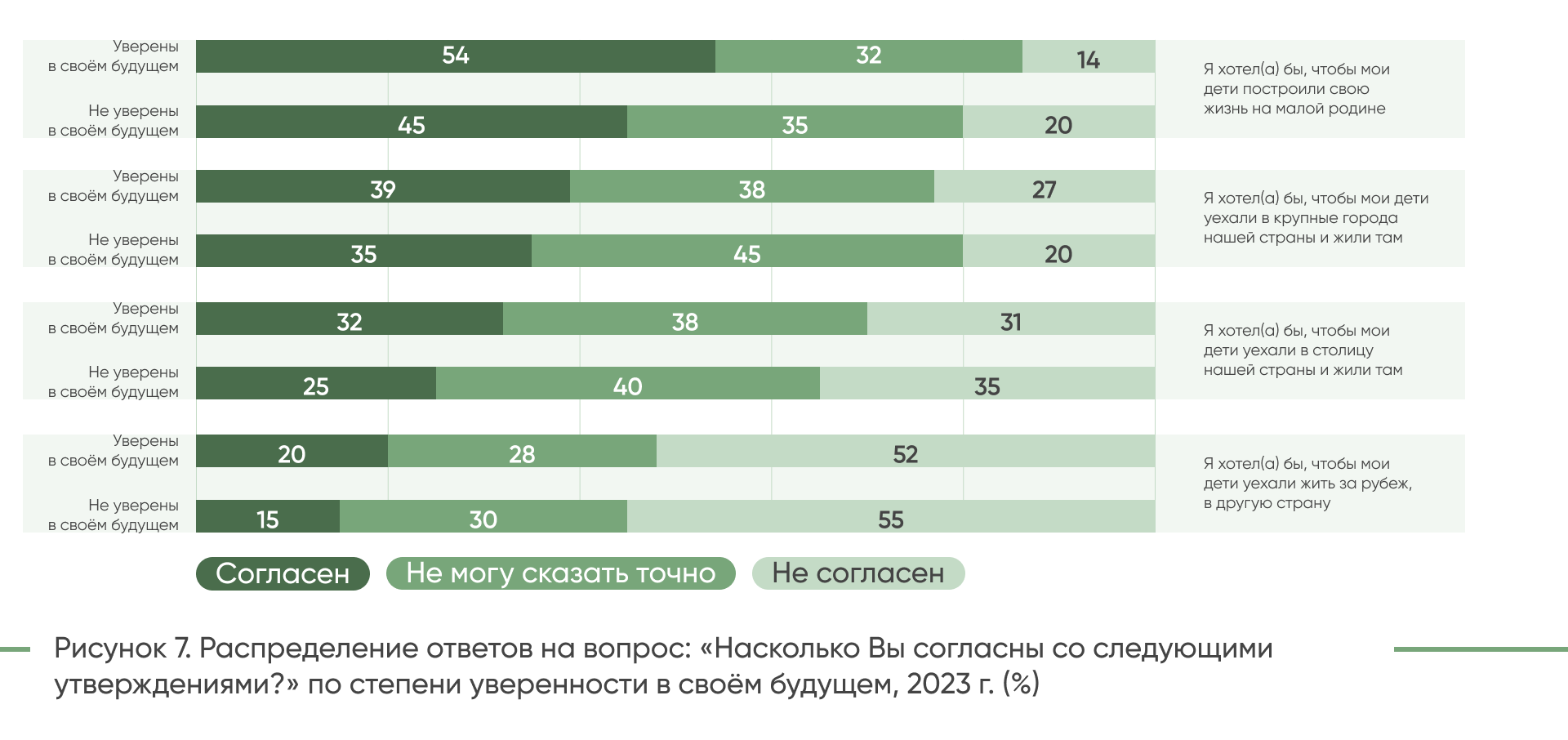

Во всех возрастных группах, за исключением молодых людей в

возрасте 18–24 лет (33,8%), большинство респондентов заявляют об удовлетворённости

жизнью в месте своего постоянного

проживания. Так, наибольшая доля опрошенных, испытывающих чувство

удовлетворения, зафиксирована среди людей в возрастных категориях 25–34 года

(41,9%) и старше 60 лет (44,2%) (Рисунок 2). В то же время разброс значений доли

тех, кто в целом доволен территорией своего проживания, но всё же испытывает

недовольство по поводу многих аспектов, незначителен: она варьируется от 31,3%

в группе 25–34 лет до 37,3% в группе 18–24 лет.

Доля тех, кто открыто заявляет об антипатии в отношении своего

текущего места жительства и нежелании покинуть его, выше у респондентов из

старших возрастных групп: наибольшие значения доли достигают пика в возрастной

группе старше 60 (55) лет (5,3%). Такая закономерность может объясняться

возрастными особенностями, поскольку люди старшего возраста чаще склонны к

стабильности и привязанности к своему дому, близким людям и социальной среде, у

них короче горизонт планирования, что снижает их готовность к переезду, даже

если место проживания их не полностью устраивает.

Больше всего желающих переехать в другой регион страны

наблюдается среди молодёжи 18–24 лет (7,7%) и 25–34 лет (6%). В более старших

возрастных группах эта доля ниже, что может быть связано с ростом семейных и

профессиональных обязательств, а также с уменьшением мобильности. Молодёжь

легче воспринимает перемены и активно ищет новые возможности, что объясняет их

стремление к переезду. Кроме того, молодые люди (возрастная группа 18–24 года)

демонстрируют чуть больший уровень интереса к переезду за границу (4,2%), чем

население в остальных возрастных

группах.

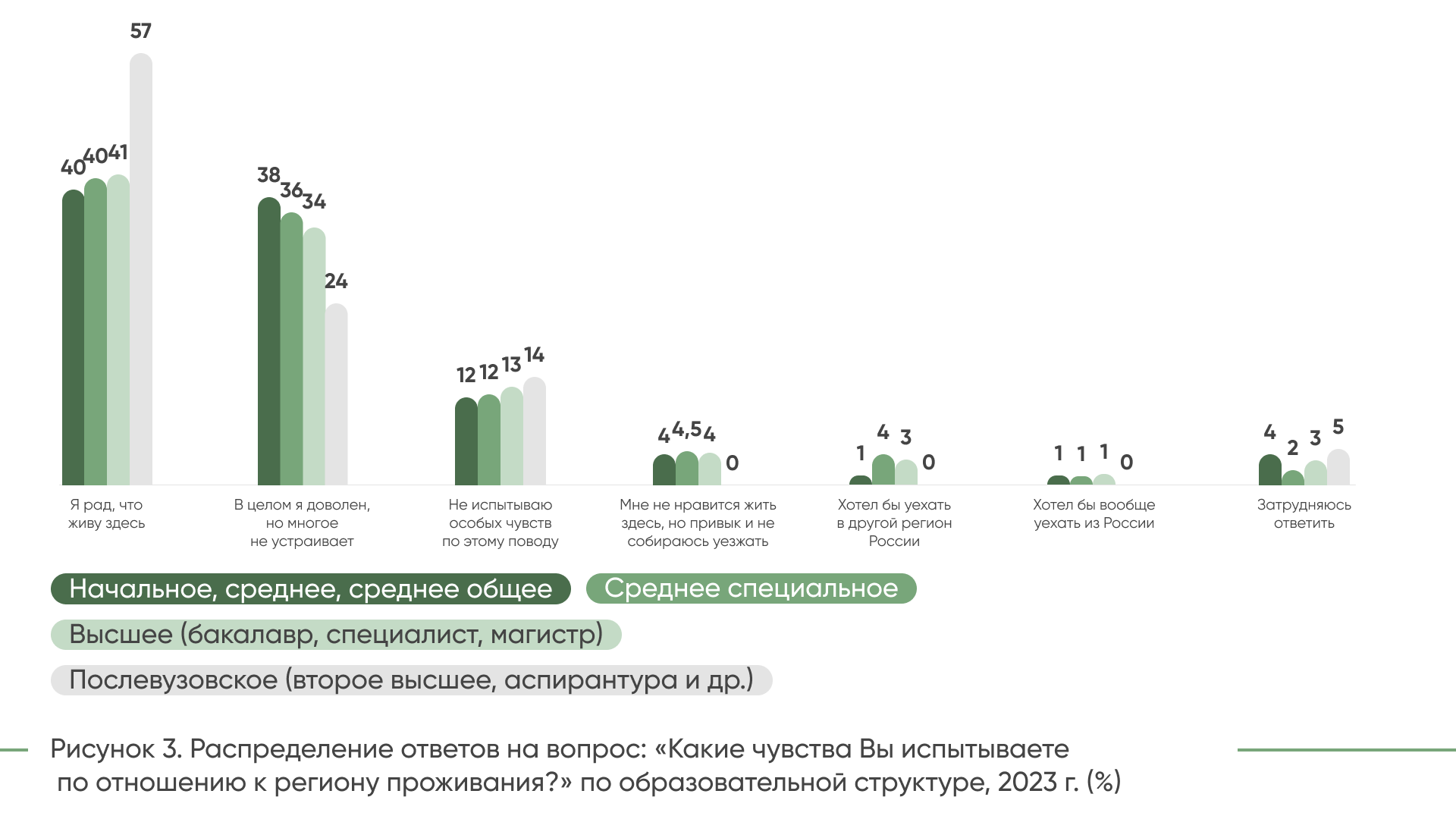

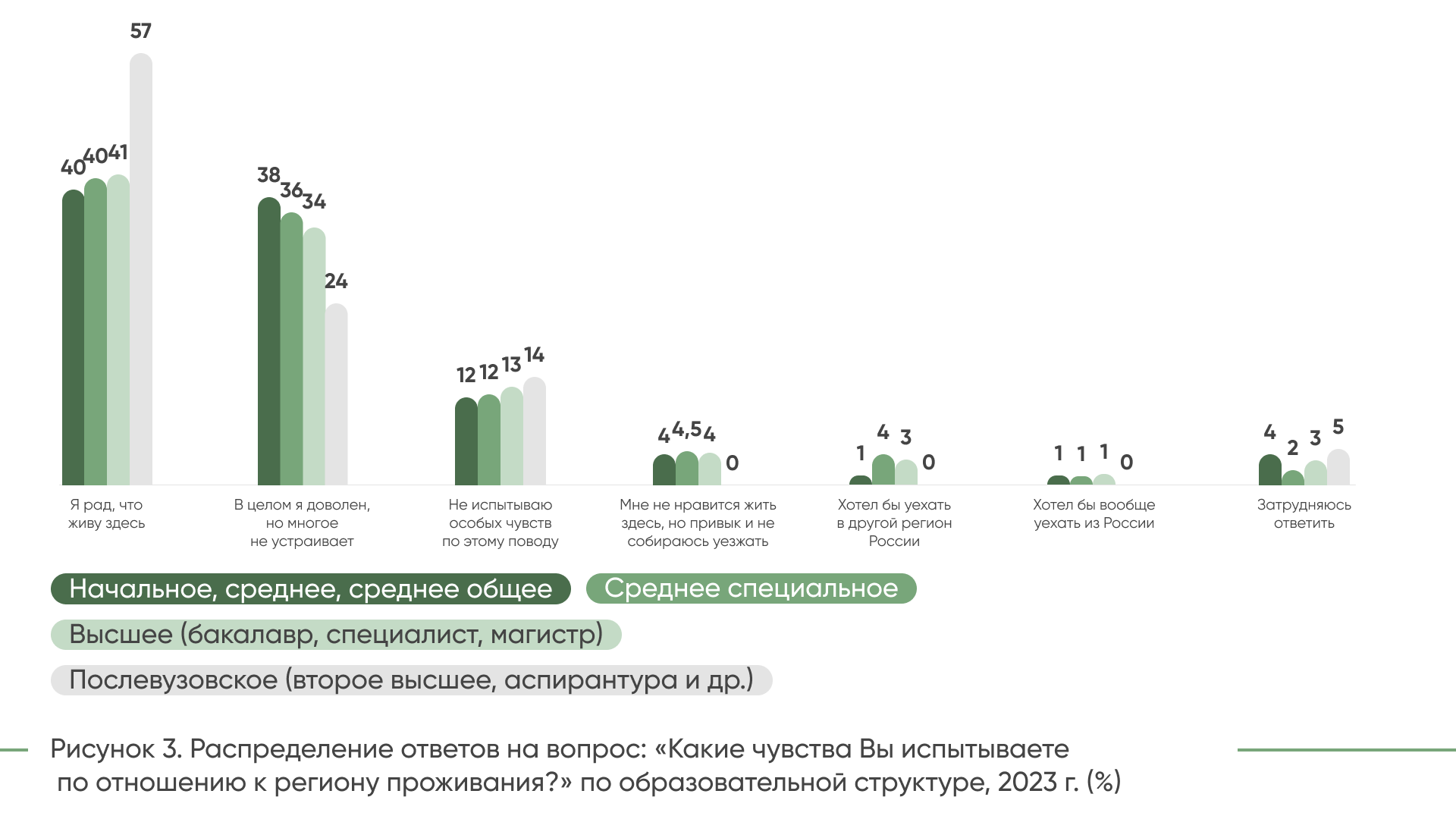

Наиболее удовлетворены жизнью в Вологодской области люди с

послевузовским образованием – 57%, что

может быть связано с их устойчивым социальным статусом и возможностями

профессиональной реализации (Рисунок 3). Среди остальных групп показатели

одинаковы: для начального – 40%, среднего – 41% и высшего образования – 41%.

Люди с послевузовским образованием реже выбирают вариант ответа «В целом я

доволен(а), но многое не устраивает» – 24%. Индивиды с начальным, средним и

средним общим образованием имеют наибольшие значения доли среди всех остальных

групп по данному варианту ответа –38%. Самая большая доля желающих уехать в

другой регион РФ зафиксирована среди людей со средним специальным образованием

– 4%, в группе с послевузовским образованием их вообще нет – 0%.

Результаты проведённого опроса демонстрируют взаимосвязь

между уровнем удовлетворённости жизнью, уверенностью в завтрашнем дне и

отношением к месту текущего проживания

(Рисунок 4). Так, респонденты, удовлетворённые жизнью, значительно чаще заявляют,

что рады жить в своём населённом пункте (50,7%), чем неудовлетворённые (19,2%).

Что является закономерным, поскольку общая удовлетворённость жизнью обычно

связана с положительной оценкой окружения, включая территорию проживания.

Уверенные в собственном будущем в два раза чаще, чем

неуверенные, высказывались о том, что довольны своим текущим местом проживания

(51,6% против 22,5%). Те, кто не испытывает особых чувств к месту жительства,

зачастую принадлежат к группам, испытывающим неуверенность в грядущих днях

(16,9%) или неудовлетворённость жизнью вообще (17,6%). Среди удовлетворённых

местом проживания и уверенных в своём будущем (9,0% и 9,2% соответственно)

аналогичные значения практически в два раза ниже. Желание переехать в другой

регион более характерно для неудовлетворённых жизнью (5,8%), чем для удовлетворённых

(2,6%).

В то же время уверенность в завтрашнем дне незначительно

влияет на желание сменить регион: доли уверенных (3,0%) и неуверенных (3,7%)

почти равны.

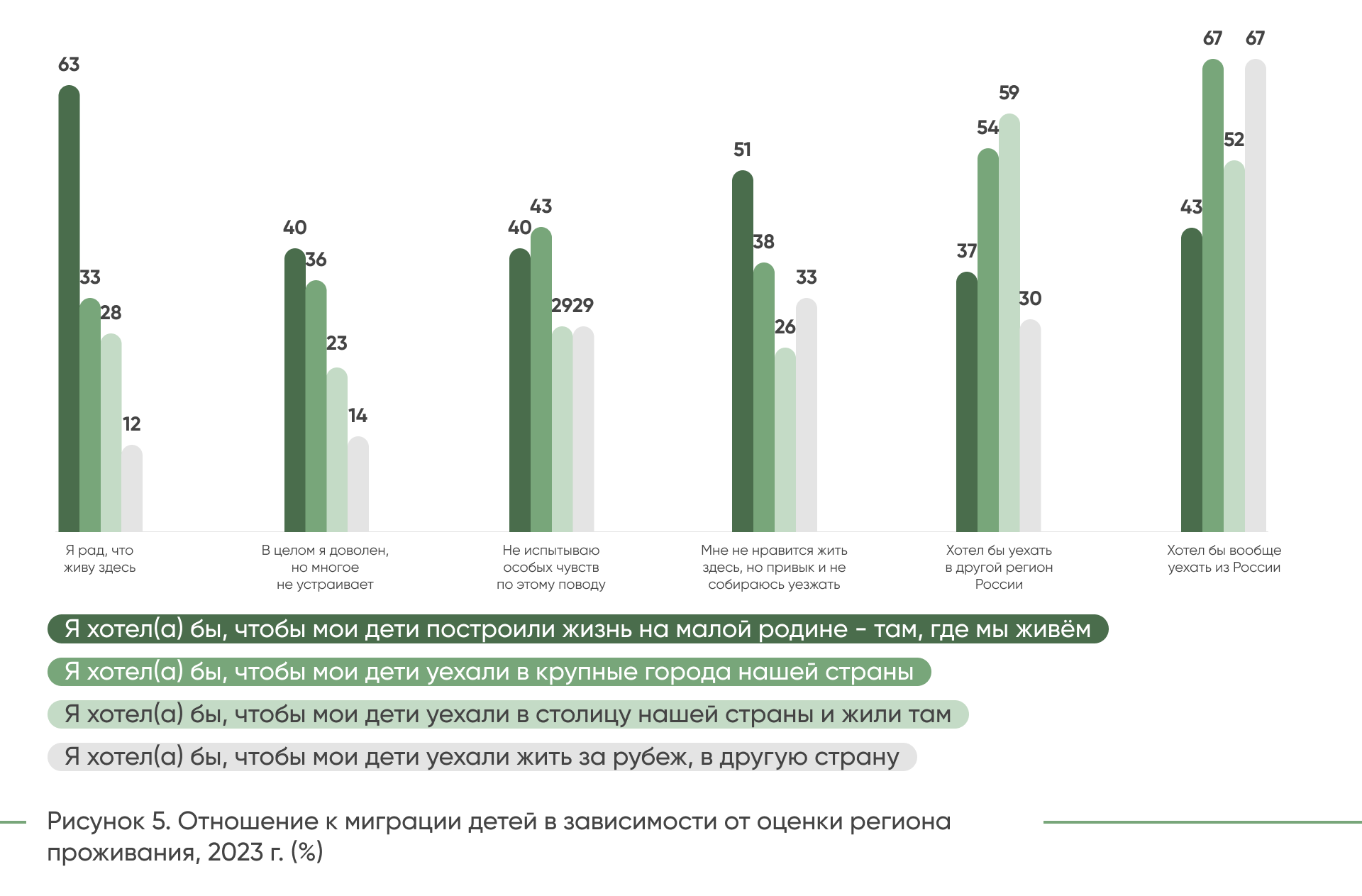

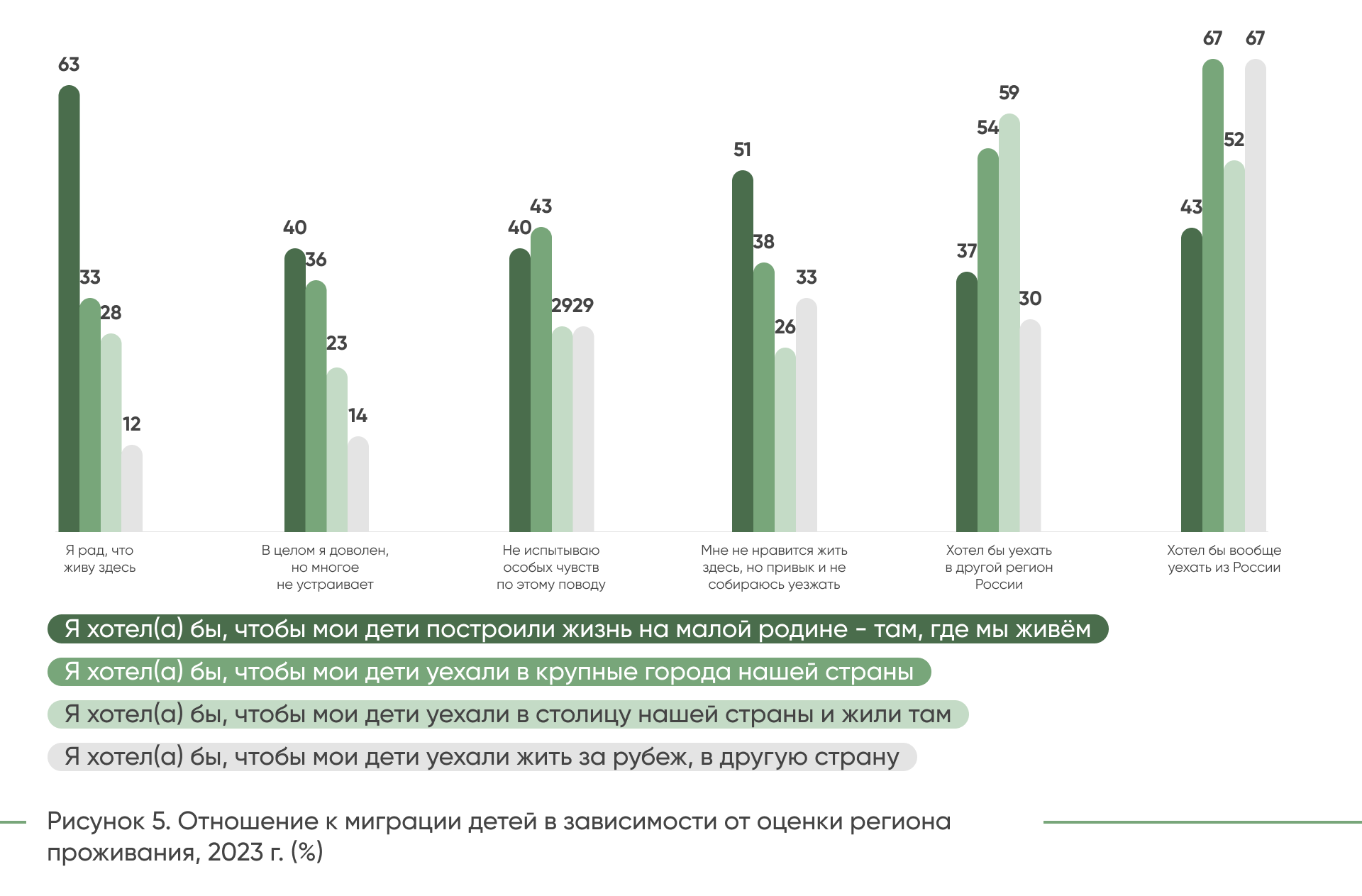

Больше половины участников опроса (62,7%), которые рады жить

в месте своего проживания, хотели бы, чтобы их дети построили жизнь на малой

родине (Рисунок 5). Треть респондентов (32,8%) из этой группы предпочла бы, чтобы

дети уехали в крупные города, а примерно четверть (27,8%) – в столицу РФ. Это

свидетельствует о том, что родители в целом отдают предпочтение крупным

региональным центрам. Возможной причиной также может быть восприятие крупных

городов как весьма комфортных для жизни и не столь перегруженных, как Москва

или Санкт-Петербург, а кроме того, наличие в них возможностей для карьерного

роста и образования при более доступных условиях проживания. Такая тенденция

равным образом соотносится и с поселенческой иерархичностью миграционных

процессов [15].

Больше трети (40,1%) амбивалентно настроенных опрошенных

хотели бы, чтобы дети продолжили жить на территории нынешнего места проживания.

Доля тех, кто желал бы, чтобы отпрыски построили свою жизнь в крупных городах

страны, незначительно выше (на 2,7 п. п.), чем в предыдущей группе, а доля тех,

кто видит будущее детей в столице, ниже (на 4,6. п. п.)

Группа населения, которая не испытывает особых чувств к

региону своего проживания, в основном предпочитает видеть будущее собственных

детей в крупных городах России (43,3%) и в столице (29,3%). В то время как

другая категория респондентов, которым не нравится их место проживания, однако

в силу своих поведенческих паттернов не собирающихся переезжать, частично

транслирует следующие настроения в отношении миграции детей: половина

респондентов (50,6%) хотела бы, чтобы их отпрыски продолжали жить в привычном

для них месте.

Миграционно настроенные респонденты меньше, чем другие

группы интервьюируемых, желали бы, чтобы их дети связали своё будущее с

регионом проживания (36,7%). В данной группе в большей степени становится

заметным увеличение доли ответов относительно миграции детей в столицу (59,0%)

и в крупные города (54,1%). Таким образом, здесь наблюдается взаимосвязь между

собственными миграционными намерениями взрослых респондентов и их

предпочтениями в отношении возможной миграции подрастающего поколения.

При том, что практически половина (49,8%) жителей

Вологодской области предпочла бы, чтобы их дети связали будущее с родным

регионом, заметны территориальные различия (Таблица 1). К примеру, жители г.

Вологды чаще выражают желание, чтобы дети оставались в родном городе и строили

там свою жизнь (58,3%), тогда как в г. Череповце этот показатель самый низкий

по области (44,1%).

Больше трети (36,5%) взрослого населения Вологодской области

склоняется к поддержке миграции детей в

крупные города страны. Жители г. Череповца чаще остальных готовы поддержать

переезд своих детей в столицу страны (37,9%), тогда как в районах области

данный показатель существенно ниже (20,5%). Это может объясняться как более

сильной привязанностью к месту жительства, так и ограниченными материальными

возможностями. Такая ситуация находит отражение в центростремительном характере

миграции, что ещё раз подтверждает связь миграционных установок и результатов

миграции.

Половина респондентов Вологодской области (51,7%) считает

эмиграцию нежелательным сценарием для собственных детей. Жители

административных центров региона проявляют чуть большую открытость к миграции

детей за границу: отрицательное отношение выражают 41,7% и 46,2%.

Источник: здесь и далее составлено авторами по материалам

опроса «Социокультурный портрет региона России», 2023 г.

Желание родителей, чтобы их отпрыски проживали на территории

«родного» населённого пункта, имеет возрастные особенности: в 18–24 года таких

респондентов насчитывается 36,6%, тогда как среди старшего поколения (старше 60

(55) лет) эта доля выше и составляет 55,5% (Таблица 2). Для молодёжи более

характерно поддерживать идею переезда детей в крупные города России (51,4%), а

также за границу (26,2%). В то же время среди представителей старшего возраста

такие показатели существенно ниже: лишь 13,2% из них выражают одобрение

возможной эмиграции детей.

Подобные различия могут быть обоснованы возрастными

особенностями восприятия родительской ответственности и предпочтений, связанных

с близостью детей, с одной стороны, а с другой – возрастом самих детей. Молодые

люди могут рассматривать вероятность миграции своих детей более абстрактно,

поскольку в их случае речь идёт о детях дошкольного возраста, для которых

самостоятельный переезд в обозримом будущем не является актуальным, а часть

респондентов может и вовсе не иметь

детей.

Представления родителей о будущем месте жительства детей

различаются у участников опроса в

зависимости от образовательного уровня (Таблица 3). Наибольшая доля тех, кто

хотел бы, чтобы потомки остались жить на малой родине, среди лиц со средним специальным образованием (52,4%),

а наименьшая – среди получивших послевузовское образование (36,4%). Стоит

заметить, что среди интервьюируемых, имеющих послевузовское образование,

максимальна доля испытывающих положительные чувства к региону проживания, в то

время как доля планирующих будущее детей на малой родине – минимальна.

Возможно, это связано с их мнением об

ограниченности возможностей в регионе успешной профессиональной реализации,

достижением высокого социального статуса и материального положения для

представителей интеллектуальной элиты, основанном на собственном опыте. Переезд

детей в крупные города страны в большей степени считают возможным респонденты

со средним специальным (38,5%) и высшим профессиональным (36,0%) образованием.

Эти же группы населения имеют наибольшие значения доли среди остальных

касательно переезда детей в столицу – 29,1% и 28,2% соответственно. Вне зависимости от уровня образования

большинство родителей-респондентов высказывается отрицательно в отношении

эмиграции детей.

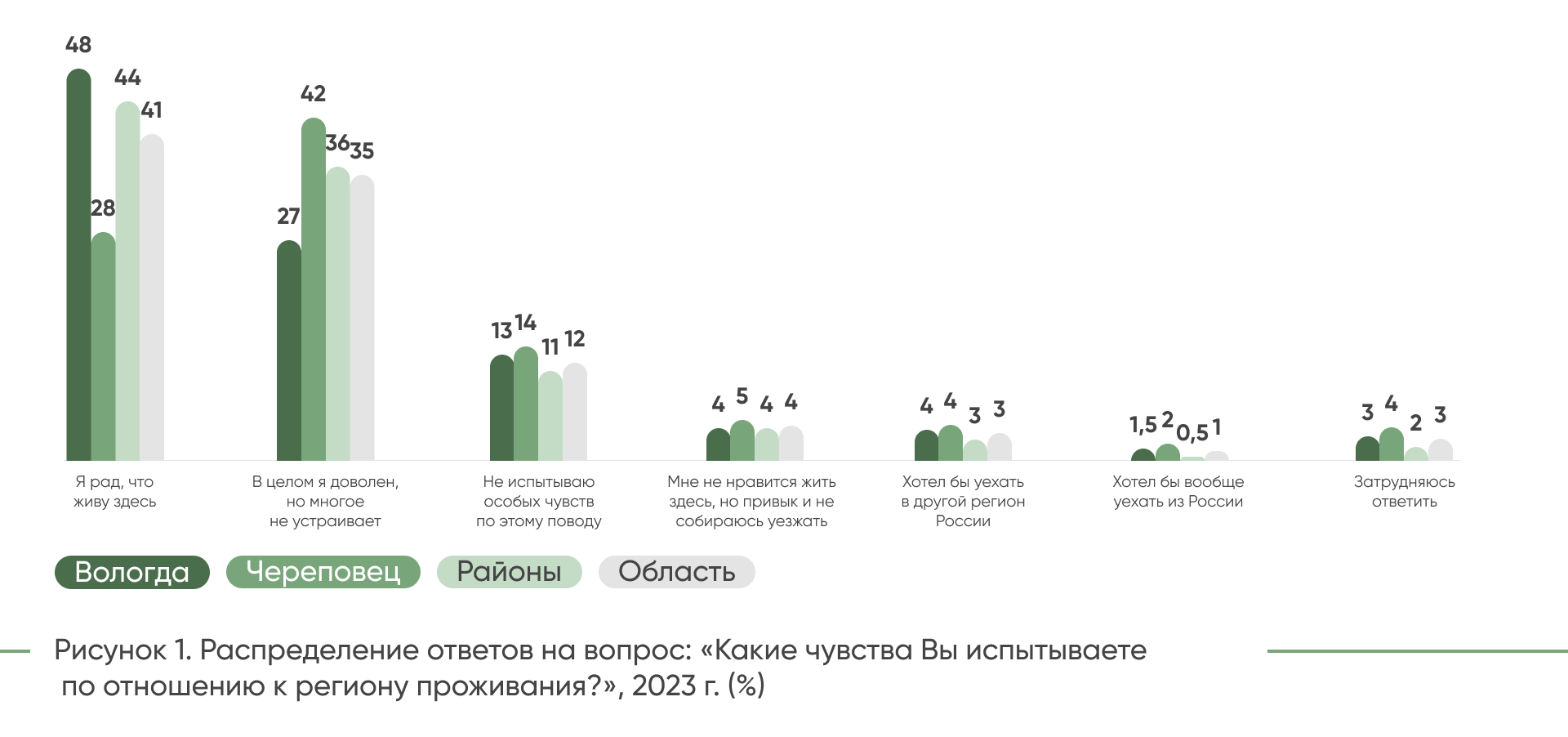

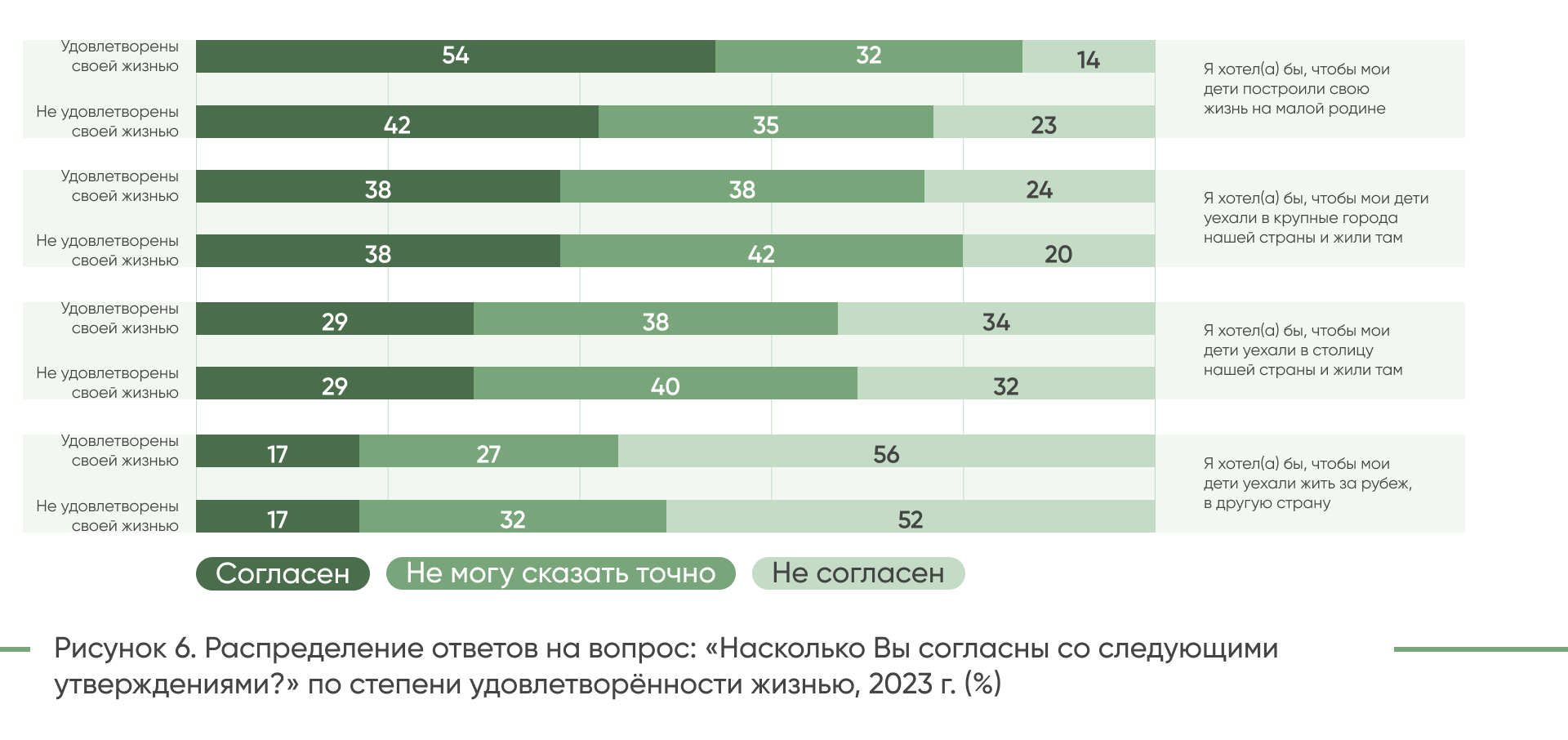

Сравнение мнений респондентов, удовлетворённых и

неудовлетворённых жизнью, относительно будущего места жительства их детей

демонстрирует определённые различия, хотя они не всегда являются статистически

значимыми. Среди участников опроса, испытывающих удовлетворённость своим

бытием, более половины (54,2%) предпочли бы, чтобы их отпрыски остались на

малой родине, тогда как для группы неудовлетворённых жизнью этот показатель

ниже – 42,1% (Рисунок 6). Однако наиболее заметные различия проявляются в

значениях доли респондентов, которые не согласны с тем, чтобы их дети

оставались на малой родине. Среди удовлетворённых жизнью эта доля почти в два

раза меньше (13,8%), чем среди неудовлетворённых (22,8%), что может

свидетельствовать о том, что неудовлетворённость собственной жизнью у

респондентов может вызывать формирование миграционных настроений, поддержку

переезда детей в другие регионы.

На втором месте по распространённости находится ответ

опрошенных в отношении миграционных планов на переезд в крупные города России,

причём доля как удовлетворённых, так и неудовлетворённых жизнью респондентов

одинакова – 38,0%. Меньше трети участников опроса из обеих групп хотели бы,

чтобы дети переехали в столицу (28,6%). Несогласие с этим утверждением также

почти равноценно: 34,0% среди удовлетворённых и 31,8% среди неудовлетворённых.

Большинство респондентов, как среди первых (55,4%), так и среди вторых (51,6%),

не хочет, чтобы их наследники уезжали за границу.

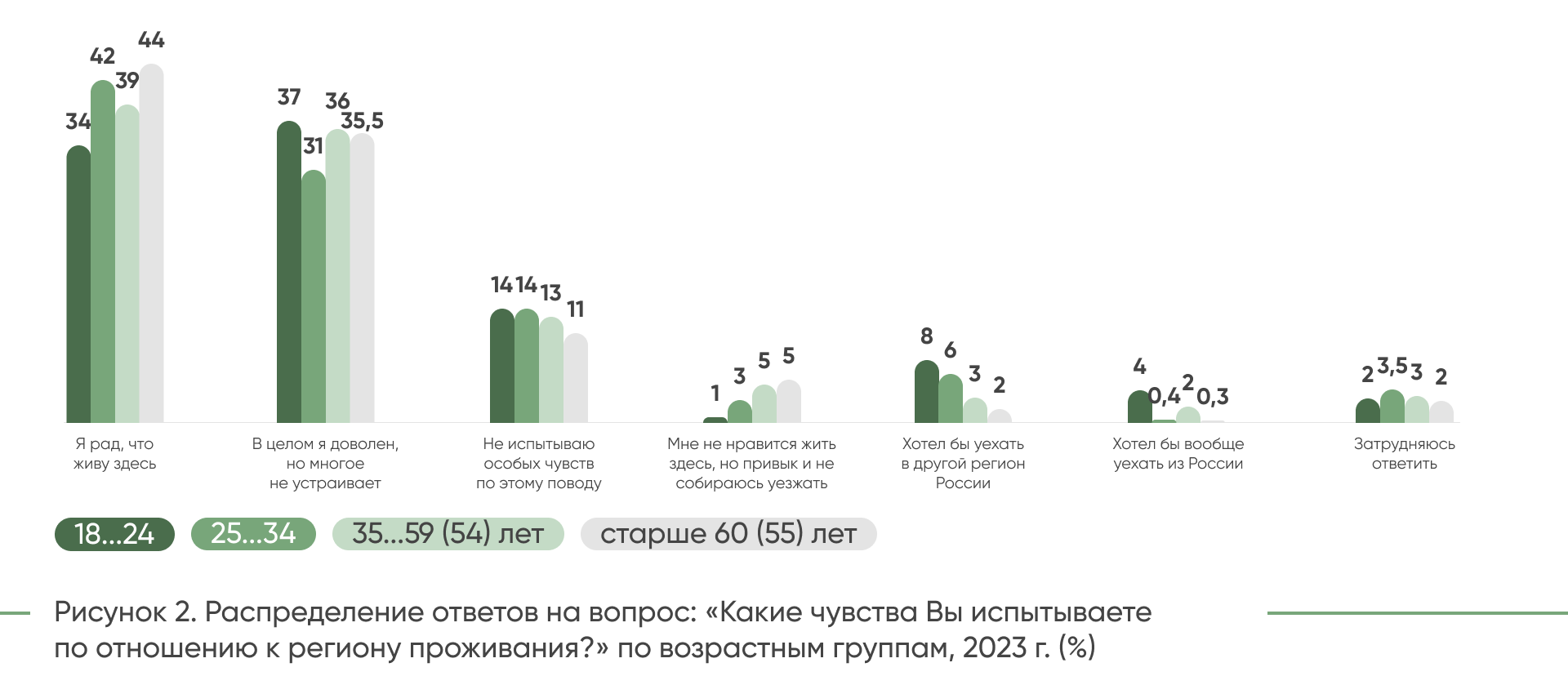

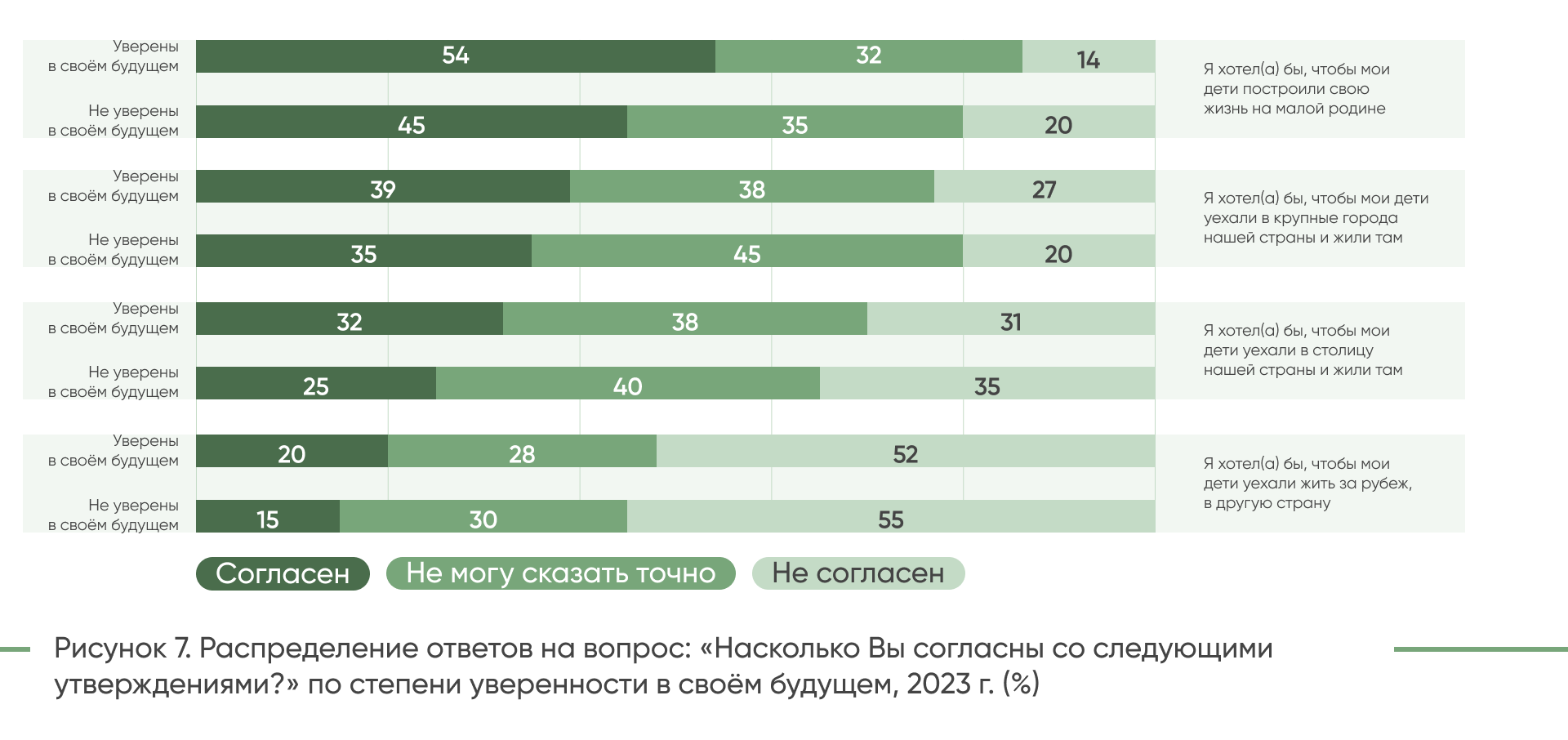

Представленные нами данные показывают связь между

уверенностью в будущем и предпочтениями интервьюеров относительно будущего

своих детей (Рисунок 7).

Среди уверенных в своём будущем 53,9% хотели бы, чтобы их

дети остались на малой родине, что на 9,5 процентных пунктов выше, чем среди

неуверенных (44,4%). Это может говорить о том, что уверенность в будущем дне

способствует большей приверженности к сохранению связи с текущим местом

проживания.

Респонденты, уверенные в своём будущем, чуть чаще (39,2%),

чем неуверенные (35,1%), строят миграционные планы о переезде детей в крупные

города нашей страны (рис. 8). Применительно к переезду в столицу наблюдается

противоположная тенденция: неуверенные чаще выступают против этого (35,4%) по

сравнению с уверенными (30,5%), что, возможно, связано с более амбициозными

ожиданиями уверенных в завтрашнем дне. По-прежнему миграционные планы

относительно эмиграции отпрысков остаются самыми непопулярными среди всех

остальных утверждений.

Обсуждение и выводы

Результаты опроса продемонстрировали, что большинство его

участников положительно относится к региону своего места жительства (40,9%) и

не выражает желания переехать (только 3,4% хотели бы переехать в другой регион

России, а 1,2% – за границу). Это выступает устойчивым прекурсором

приверженности территории проживания: даже в условиях экономических трудностей

и ограниченных карьерных перспектив она снижает вероятность активного поиска

альтернативного места жительства и свидетельствует о том, что эмоциональная

привязанность выступает одним из главных барьеров перехода к стадии реального

территориального перемещения. В то же время треть (35,2%) жителей области

проявляет амбивалентное отношение к нынешнему месту проживания, что указывает

на потенциальные риски роста миграционных настроений при ухудшении

социально-экономической ситуации.

Несмотря на достаточно сдержанные собственные миграционные

настроения, респонденты рассматривают переезд детей в крупные города и столицу

как предпочтительный миграционный сценарий. В данном случае можно говорить о

том, что родители сами выступают носителями латентной «миграционной

стратегии» для собственных детей.

Респонденты-родители проявляют готовность поддержать их переезд, воспринимая

его как возможность улучшить качество жизни и социальные перспективы, и, вероятно,

могут видеть в этом возможность реализации собственных когда-то нереализованных

планов, например, о поступлении в престижный столичный ВУЗ или на работу в

крупном городе страны. Это вскрывает некоторое противоречие между желанием

сохранить стабильность для себя и желанием переезда для детей и может говорить

о том, что регион воспринимается как малая родина, но не как пространство для

реализации профессиональных и образовательных амбиций будущих поколений.

Территориальная идентичность влияет на миграционные

настроения населения, что особенно заметно среди молодёжи. Причём будущее детей

с жизнью на Родине более всего связывают

те, кто имеет выраженные позитивные чувства

к месту проживания, и те, кто видит много минусов в регионе проживания,

но не намерен переезжать. Здесь

просматриваются два вида привязанностей к территории: одна основана на

положительной оценке условий жизни, другая – на эмоциональной укоренённости при

критичном восприятии региона. Вторая позиция выглядит более зрелой, отражающей

любовь к Родине и потенциальную готовность менять жизнь к лучшему.

Возраст, этап жизненного цикла играют важную роль в

формировании миграционных установок. Старшее поколение демонстрирует наиболее

выраженную привязанность к родному региону и предпочло бы, чтобы и отпрыски

оставались на малой родине, что

обусловлено стремлением к стабильности и сохранению семейных связей. Молодёжь

(до 35 лет), напротив, чаще поддерживает миграционные сценарии и рассматривает

перспективу жизни в крупных городах (51,4%) или за границей (26,2%). Более

высокая миграционная мобильность молодых и их готовность к перемещениям

обуславливается этапом получения образования, когда высшие учебные заведения

выступают катализаторами миграции, и началом периода профессионального

становления. Важно подчеркнуть, что образовательная миграция может быть частью

жизненной траектории, предполагающей возвращение в родной регион при наличии

привлекательных условий. Поэтому стратегической задачей региональной политики

должно стать создание условий для возврата мигрантов: рабочих мест, профессиональных

сообществ, каналов карьерного роста. В таком контексте поддержание и укрепление

территориальной идентичности становится стратегически ориентированной задачей,

влияющей в перспективе на устойчивое социально-демографическое и экономическое

развитие региона.

Образовательный уровень респондентов также оказывает

значимое влияние на их миграционные предпочтения. Лица с послевузовским

образованием, несмотря на положительное отношение к своему месту жительства,

реже желают, чтобы их дети оставались на малой родине. Что, вероятно,

обусловлено осознанием ограниченных возможностей для профессионального и

образовательного развития в регионе у данной группы населения. В свою очередь,

респонденты со средним специальным и высшим образованием чаще поддерживают идею

переезда детей в крупные российские

города, включая столицу. Эти данные подтверждают роль мегаполисов как центров

притяжения, где сконцентрированы ресурсы для личностного и профессионального

развития. Эмиграция вне зависимости от социально-демографических характеристик

интервьюируемых, их удовлетворённости жизнью и уверенности в своём будущем,

рассматривается ими как нежелательный сценарий, как для себя, так и для детей.

Это может свидетельствовать о сохранении семейных ценностей и территориальной

идентичности, но также быть следствием ограниченного понимания возможностей

международной мобильности в текущем социально-экономическом контексте.

Таким образом, территориальная идентичность играет важную

роль в формировании миграционных установок и намерений. Высокая удовлетворённость

жизнью на Родине связана с желанием передать эту привязанность детям, что в

целом снижает миграционные настроения как у родителей, так и потенциально у их

отпрысков. Отсутствие сильной эмоциональной привязанности к месту проживания

способствует большей открытости к миграционным сценариям. Для Вологодской

области было выявлено, что довольно большая доля респондентов демонстрирует

ориентированность на альтернативные, более привлекательные, по их мнению, места

жительства для детей. Причины такого мнения, по всей видимости, кроются в

дихотомии возможностей «центров» и «периферии», которые находят отражение в

центростремительном характере миграции (жители сельских районов полагают, что

их детям жить лучше в крупных городах области, жители крупных городов видят

желательным переезд детей в другие регионы или столицу страны).

Всё вышеперечисленное позволяет сделать вывод о том, что

программы по регулированию миграции должны учитывать не только экономические

стимулы, но и работу с миграционными настроениями, территориальной

идентичностью и локальной привлекательностью региона, которые направлены не

только для привлечения мигрантов, но и для всех групп населения, уже

проживающих на территории региона. Разработанные меры должны быть ориентированы

не только на самих молодых людей, но и на их родителей, поскольку формирование

у родителей положительных установок относительно жизни в регионе и трансляция

этих установок детям может сыграть значимую роль в снижении оттока молодёжи из

Вологодской области. Региональная миграционная политика должна создавать

возможности для реализации потенциала каждого поколения в условиях родного

региона. Именно такой комплексный и долгосрочный подход создаст надёжный

фундамент для демографической и социальной устойчивости Вологодской области и в

схожих по характеристикам регионах.

Список литературы

1. Карачурина,

Л. Б. Миграция пожилых в России (по данным переписи населения 2010 г.) / Л. Б.

Карачурина, К. А. Иванова // Региональные исследования. — 2017. — № 3 (57). — С.

51–60.

2. Карачурина,

Л. Б. Миграционные намерения выпускников школ малых и средних городов России /

Л. Б. Карачурина, Ю. Ф. Флоринская // Вестник Московского университета. Серия

5: География. — 2019. — № 6. — С. 82–89.

3. Будилов,

А. П. Оценка миграционной ситуации в Вологодской области / А. П. Будилов, О. Н.

Калачикова // Социальное пространство. — 2020. — Т. 6, № 5. — С. 8. — DOI 10.15838/sa.2020.5.27.8.

4. Jong, G. F. D. Migration Intentions

and Behavior: Decision Making in a Rural Philippine Province / G. F. D Jong, B.

D. Root, R. W. Gardner, J. T. Fawcett // Population and Environment. — 1986. — Vol.

8, № 1. — Pp. 41–62. — DOI 10.1007/BF01263016.

5. Рыбаковский,

Л. Л. История и теория миграции населения. Книга 3: Теория трёх стадий

миграционного процесса. — Москва : Экон-Информ, 2019. — 218 с.

6. Мотрич,

Е. Л. Студенчество Хабаровского края. Социально-профессиональные и миграционные

ориентиры и мотивация поведения / Е. Л. Мотрич, Е. Л. Ли, Е. О. Скрипник //

Социологические исследования. — 2008. — № 5 (289). — С. 47–57.

7. Docquier, F. The Сross-Country Determinants of

Potential and Actual Migration / F. Docquier, G. Peri, I. Ruyssen //

International Migration Review. — 2014. — Vol. 48. — Suppl. 1. — Pp. 37–99. — DOI

10.1111/imre.12137.

8. Otrachshenko, V. Life

(Dis)Satisfaction and the Intention to Migrate: Evidence from Central and

Eastern Europe / V. Otrachshenko, O. Popova // Journal of Socio-Economics. — 2014.

— Vol. 48 (2). — Pp. 40–49. — DOI 10.1016/j.socec.2013.09.008.

9. Chindarkar, N. Is Subjective

Well-Being of Concern to Potential Migrants from Latin America? //Social

Indicators Research. — 2014. — Vol. 115, № 1. — Pp. 159–182. — DOI

10.1007/s11205-012-0213-7.

10. Латова, Н.

В. Миграционные установки и предпочтения российских рабочих в контексте

концепции человеческого капитала // Социологические исследования. — 2020. — №

10. — С. 39–51. — DOI

10.31857/S013216250010206-9.

11. Ramkissoon, H. Perceived Social Impacts

of Tourism and Quality-of-Life: A New Conceptual Model // Journal of

Sustainable Tourism. — 2023. — Vol. 31. — Pp. 442–459. — DOI

10.1080/09669582.2020.1858091.

12. Frieze, I. H. Psychological Factors in

Migration and Place Attachment in Slovene Students / I. H. Frieze, M. Y. Li, P.

Drevenšek, et. al. // Anthropos. — 2011. — № 3. — Pp. 179–191.

13. Симакова,

А. В. Миграционные намерения молодёжи (пост)промышленных моногородов

Арктической зоны России: остаться или уехать? // Социальная политика и

социология. — 2019. — Т. 18, № 2(131). — С. 134–144. — DOI:

10.17922/2071-3665-2019-18-2-134-144.

14. Мкртчян, Н.

В. Движение вверх: миграция между уровнями поселенческой иерархии в России в

2010-е годы / Н. В. Мкртчян, Р. И. Гильманов // Известия Российской академии

наук. Серия географическая. — 2023. — Т. 87, № 1. — С. 29–41. — DOI 10.31857/S2587556623010132.

15. Bjarnason, T. Should I Stay or Should I

Go? Migration Expectations among Youth in Icelandic Fishing and Farming

Communities / T. Bjarnason, T. Thorlindsson // Journal of Rural Studies. — 2006.

— Vol. 22, № 3. — Pp. 290–300. — DOI 10.1016/j.jrurstud.2005.09.004.

16. Мкртчян, Н.

В. Миграция молодёжи из малых городов России // Мониторинг общественного

мнения: Экономические и социальные перемены. — 2017. — № 1 (137). — С. 225–242.

— DOI 10.14515/monitoring.2017.1.15.

17. Груздева,

М. А. Социокультурный ракурс регионального развития: опыт многолетних

наблюдений // Социальное пространство. — 2022. — Т. 8, № 2. — С. 1-16. — DOI

10.15838/sa.2022.2.34.7.

Оригинал публикации: Соколова, А. А. Территориальная

идентичность и миграционные настроения жителей Вологодской области / А. А.

Соколова, О. Н. Калачикова // ДЕМИС. Демографические исследования. 2025. Т. 5,

№ 2. С. 138–156. DOI 10.19181/demis.2025.5.2.9. EDN BAVFEO. Ссылка