В качестве индикатора для оценки получения респондентом первичной религиозной социализации мы выбираем посещение религиозных служб один раз в месяц или чаще в возрасте 12 лет. На уровне страны он измеряется как доля населения, посещавшего религиозные службы в возрасте 12 лет один раз в месяц или чаще. Частота посещения религиозных служб в возрасте 12 лет отражает социализирующее воздействие семьи (в этом возрасте ребёнок обычно посещает церковь с кем-то из взрослых членов семьи), а также религиозных организаций / Церкви. Второй показатель религиозной социализации – обучение в религиозной школе: количество учащихся религиозных школ (на 1000 населения).

Модели включают четыре эффекта взаимодействия религиозных переменных (Таблица 2).

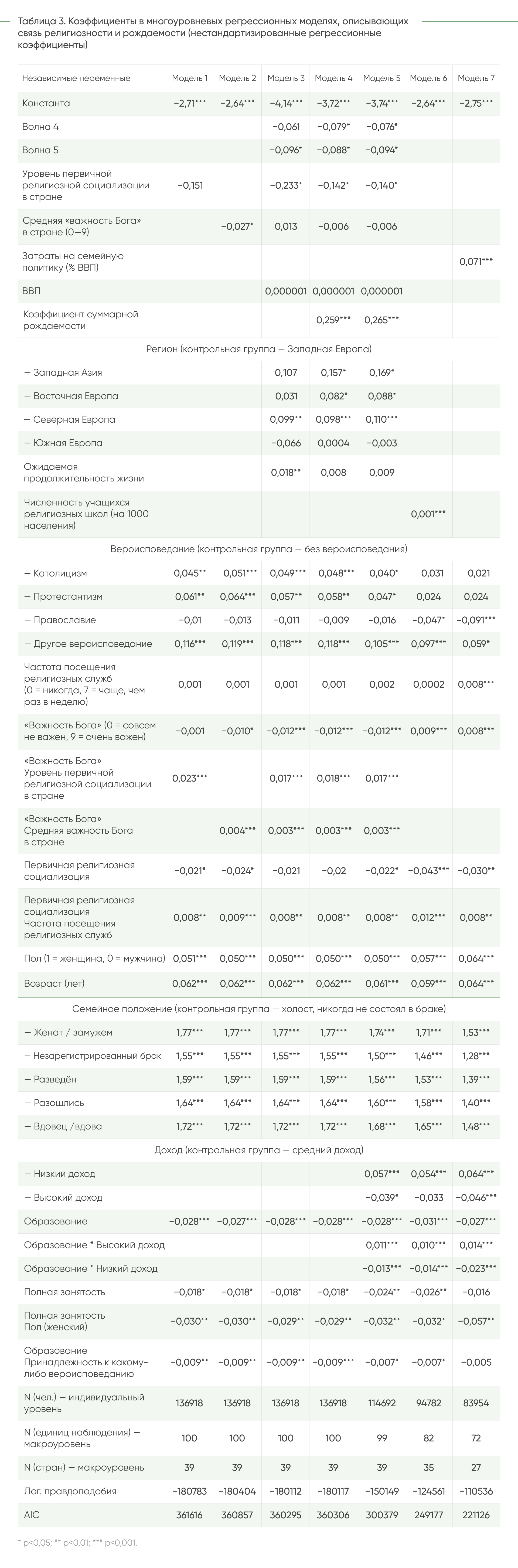

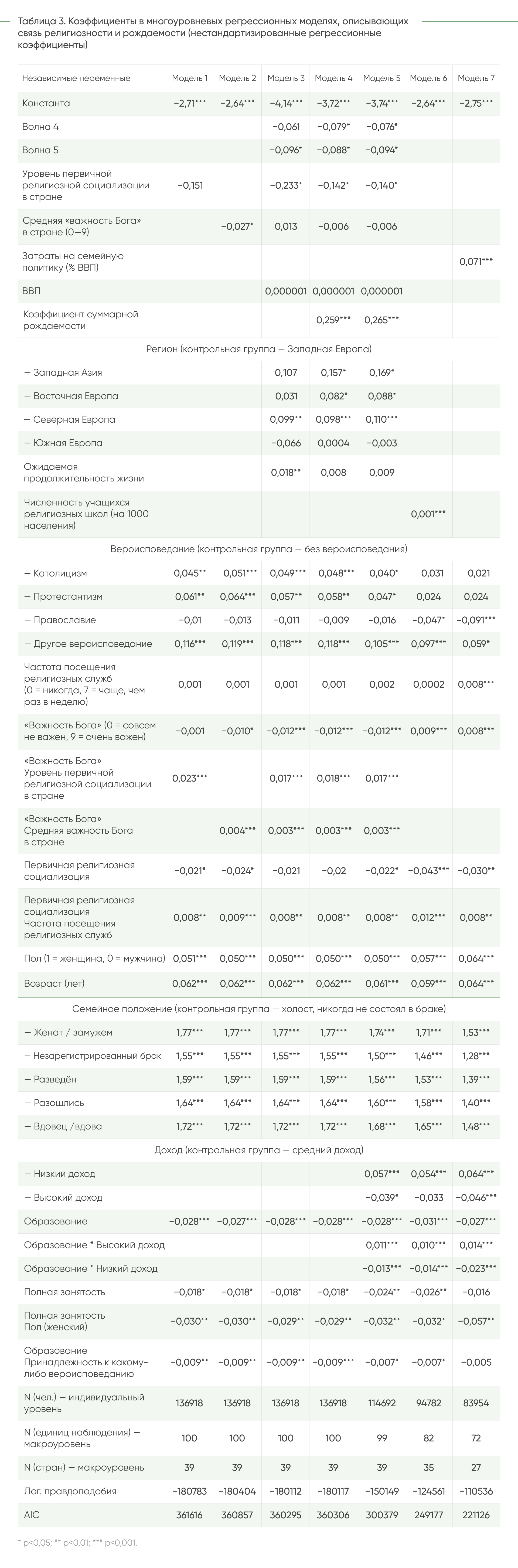

В статье представлены результаты расчёта ряда многоуровневых регрессионных моделей для различных наборов стран и независимых переменных (часть независимых переменных, особенно на макроуровне, в значительной степени скоррелированы, поэтому модели строились с их поочерёдным включением. В статье для экономии места представлены только несколько ключевых моделей) (Таблица 3). Модели 1-4 построены на базе максимального числа волн исследования в разных странах (100 единиц наблюдения на макроуровне). Здесь присутствует основной набор независимых и контрольных переменных индивидуального уровня, за исключением дохода, отличаются эти модели набором показателей макроуровня. Модель 1 включает на макроуровне только уровень первичной религиозной социализации и межуровневый эффект взаимодействия между «важностью Бога» в жизни респондента на индивидуальном уровне и уровнем первичной религиозной социализации на страновом уровне (проверка гипотезы Н3). Модель 2 включает на макроуровне только среднюю важность Бога в стране и межуровневый эффект взаимодействия между важностью Бога в жизни респондента на индивидуальном уровне и средней важностью Бога на страновом уровне (проверка гипотез Н1 и Н2). Модель 3 включает все контрольные переменные макроуровня, за исключением коэффициента суммарной рождаемости, который добавляется в модели 4.

Модель 5 содержит полный набор переменных модели 4, к которому добавляется на индивидуальном уровне доход, а также эффект взаимодействия дохода и образования. Модель 5 построена на базе 99 единиц анализа на макроуровне (исключена Португалия за 2020 год, поскольку в массиве отсутствуют данные о доходе). В модель 6 на макроуровне включаются данные о численности учащихся религиозных школ, а в модель 7 – о затратах на социальную поддержку семей (нам удалось найти эти данные не для всех стран и периодов, поэтому число единиц анализа на макроуровне здесь 82 и 72 соответственно). На индивидуальном уровне эти две модели содержат максимальный набор основных и контрольных переменных.

Результаты

Связь религиозности населения и рождаемости заметна в ряде стран, например, корреляция Пирсона между количеством детей и ответом на вопрос о «важности Бога» в жизни респондента в пятой волне EVS, проведённой в 2017-2020 годах, составляет 0,29 в Исландии и Литве, 0,27 в Испании и Финляндии, 0,25 в Польше и Португалии, 0,23 в Италии и Швейцарии (p < 0,001). В то же время в других странах (Армения, Грузия, Азербайджан, Черногория, Великобритания и другие) она практически не обнаруживается (коэффициент корреляции близок к 0). В России взаимосвязь между религиозностью и рождаемостью, по данным EVS, очень слабая (r = 0,11, p < 0,001).

Роль индивидуальных переменных

Модель включает показатели первичной религиозной социализации на индивидуальном уровне и частоту посещения религиозных служб на момент опроса (которая отчасти отвечает понятию вторичной религиозной социализации), и эффект взаимодействия между этими факторами (Таблица 3). Нам удалось показать, что разные сочетания первичной (посещение религиозных служб в возрасте 12 лет раз в месяц и чаще) и вторичной (частота посещения религиозных служб на момент опроса) религиозной социализации оказывают разное влияние на рождаемость. Регрессионные коэффициенты частоты посещения религиозных служб для большинства построенных моделей – незначимые, однако при этом обнаружен значимый положительный эффект взаимодействия между частотой посещения религиозных служб и наличием первичной религиозной социализации. Этот результат свидетельствует, что положительная связь между частотой посещения религиозных служб и рождаемостью проявляется только для респондентов, получивших первичную религиозную социализацию.

Влияние первичной религиозной социализации на индивидуальном уровне оказалось неоднозначным: в зависимости от частоты посещения религиозных служб на момент опроса меняется знак при коэффициенте для наличия первичной религиозной социализации. Для респондентов, не посещающих религиозные службы на момент опроса, коэффициент отрицательный (например, –0,02 в моделях 1–5, p < 0,06), то есть при наличии первичной религиозной социализации нерелигиозные люди имеют меньше детей по сравнению с теми, кто не имел опыта первичной религиозной социализации. Иными словами, респонденты, отошедшие от религии, рожают меньше детей, чем те, кто ни в настоящее время, ни ранее не был активно практикующим последователем. Имеющиеся данные не позволяют делать выводов о направлении причинно-следственной связи, но интерпретация такого результата может заключаться в том, что респонденты, которым на основании детского и юношеского опыта оказался чуждым церковный образ жизни, включающий, помимо прочего, «норму многодетности», по мере взросления ограничивают посещение религиозных служб.

Для респондентов, регулярно посещающих службы, коэффициент для религиозной социализации становится положительным (для посещающих службы чаще одного раза в неделю он составляет 0,03 в моделях 1, 3, 4 и 5, p < 0,01; 0,04 в моделях 2 и 6, p < 0,001; 0,02 в модели 7, p < 0,05). Иными словами, религиозные люди, получившие первичную религиозную социализацию, имеют больше детей, чем не имевшие опыта регулярного посещения религиозных служб в период взросления. Полученные нами результаты для регулярно посещающих религиозные службы согласуются с нашей основной гипотезой (H0) и уточняют её: для того чтобы религиозность оказывала влияние на рождаемость, необходимо действие социального механизма, посредством которого передаются нормы церковного образа жизни, причём важной оказывается не только религиозность в настоящее время, но и присоединение к религии в период взросления. Наличие первичной религиозной социализации у религиозных людей (посещающих религиозные службы на момент опроса) является фактором, увеличивающим рождаемость.

Сравнение регрессионных коэффициентов для различных вероисповеданий показало, что религиозная аффилиация (за исключением православия), оказывает положительное влияние на рождаемость, но только в группе с низким уровнем образования. При повышении уровня образования этот позитивный эффект исчезает.

Эффект макроконтекста

Во всех построенных моделях устойчиво выделяется межуровневый эффект взаимодействия первичной религиозной социализации на уровне страны и важности Бога на уровне индивида. Это позволяет утверждать следующее: первичная религиозная социализация на макроуровне играет важную роль для объяснения межстрановых различий в силе связи между религиозностью и рождаемостью. Помимо этого, средний уровень религиозности в стране (измеренный как средняя «важность Бога») на макроуровне также положительно взаимодействует с «важностью Бога» на уровне индивида. Такие результаты свидетельствуют о том, что поддерживающий религиозный социальный контекст усиливает связь религиозности и рождаемости.

Общий эффект «важности Бога» состоит из основного эффекта этой переменной на уровне индивида и межуровневого эффекта взаимодействия с показателем первичной религиозной социализации и средней «важности Бога» в стране. Связь «важности Бога» и рождаемости в странах с наиболее низким уровнем первичной религиозной социализации (в нашей выборке он составляет 0,06 для России в 1999 и 2008 годов) и высокой степенью секуляризации (минимальный уровень важности Бога в стране составляет 3,6 балла в Швеции 2017 года) – отсутствует (регрессионные коэффициенты статистически незначимы и близки к нулю). В то же время в странах с поддерживающим религиозным социальным контекстом (максимальный уровень составляет 8,2 балла в Грузии 2018 года и Мальте 1999 года) и высоким уровнем первичной религиозной социализации (0,98 на Мальте и в Ирландии в 1999 году) значимые положительные эффекты взаимодействия существенно увеличивают силу связи важности Бога и рождаемости (коэффициент достигает уровня от 0,02 в моделях 1 и 2; 0,03 в моделях 3, 4 и 5, p < 0,001).

В модель 6 в качестве предиктора на макроуровне была включена численность учащихся религиозных школ (на 1000 человек). Это также показатель первичной религиозной социализации в стране, который оказывает положительное влияние на рождаемость.

Ключевой результат нашего анализа состоит в том, что в странах с низким уровнем первичной религиозной социализации (куда вошли в основном постсоциалистические страны, кроме Польши: Грузия, Латвия, Украина, Эстония, Белоруссия, Россия, Сербия, Болгария и другие) связь религиозности («важности Бога») и рождаемости имеет пологую форму, в то время как в группе стран с высоким уровнем первичной религиозной социализации и поддерживающим религиозным социальным контекстом (куда вошли в основном южноевропейские и западноевропейские страны: Испания, Италия, Португалия, Австрия, Швейцария, Люксембург, Нидерланды и другие, а также Польша и Ирландия) угол наклона регрессионной прямой более крутой. Чем выше уровень первичной религиозной социализации и уровень религиозности в стране, тем сильнее положительная взаимосвязь индивидуальной религиозности и количества детей.

Контрольные переменные

Среди показателей макроуровня выделяется значимый эффект коэффициента суммарной рождаемости. Респонденты, проживающие в странах с высокой рождаемостью, и сами рожают большее количество детей (модели 4 и 5). С одной стороны, здесь могут иметь место эффекты «заражения»: люди стараются соответствовать норме детности социального окружения, в которое они включены. С другой стороны, высокий вклад коэффициента суммарной рождаемости на макроуровне может быть обусловлен тем, что респонденты с большим количеством детей как раз и проживают в странах с высокой рождаемостью. Поскольку в литературе этот фактор выделяется как значимый, мы посчитали необходимым включить его в качестве контрольного, однако для того чтобы избежать проблемы эндогенности из-за двусторонней причинно-следственной связи, были также построены модели, не включающие этот показатель (например, модель 3). Результаты этих расчётов свидетельствуют об устойчивости других выявленных закономерностей. Регионы, включённые в анализ, заметно отличаются по уровню рождаемости: он наиболее высок в Западной Азии, чуть ниже – в Северной Европе. Восточная Европа характеризуется ещё более низкой рождаемостью, но также значимо отличается от Западной Европы в положительную сторону.

В литературе активно обсуждается влияние семейной политики на рождаемость. В построенных нами моделях затраты на семейную политику (в % ВВП) показали изменчивый эффект: в ряде моделей он обнаруживался и был положительным, мы привели такую модель в качестве примера (модель 7), – однако в некоторых конфигурациях он отсутствовал и даже был отрицательным, поэтому на данном этапе мы не можем с уверенностью утверждать, что этот эффект стабильный. Данный вопрос требует дальнейшего более глубокого изучения.

В качестве контрольных переменных на макроуровне также были включены ВВП и ожидаемая продолжительность жизни, однако значимого эффекта в итоговых моделях выявлено не было (в ряде промежуточных моделей оба показателя изредка имели небольшой положительный эффект). Мы предпринимали попытки включить в модель Индекс человеческого развития и уровень образования женщин в стране, однако и эти показатели оказались незначимыми.

Наличие партнёра или супруга, возраст (Отрицательный коэффициент для квадрата возраста показывает нелинейный характер этой взаимосвязи, которая ослабевает и исчезает по мере старения) и женский пол положительно связаны с количеством детей. Полная занятость (особенно женская), образование и доход, как и ожидалось на основании предыдущих исследований, связаны с уменьшением количества детей, однако отрицательное влияние уровня дохода на рождаемость фиксируется только для людей с низким уровнем образования, в то время как при росте уровня образования доход начинает играть положительную роль.

Проведённый анализ имеет ряд ограничений. Модели строились на наборе стран и периодов, доступных для анализа в рамках Европейского исследования ценностей, которое включает в основном различные регионы Европы и небольшое количество стран Западной Азии. Фактически анализировалась только связь христианской религиозности и рождаемости, для распространения выводов на другие религии и страны, где высока доля мусульман или представителей других вероисповеданий, необходимы дальнейшие исследования. Вопрос, который задаётся в EVS для измерения количества детей, также налагает определённые ограничения, главное из которых – отсутствие возможности включить в анализ количество умерших детей.

Заключение

Наша базовая гипотеза о значении модерирующих факторов социального контекста и религиозной социализации для усиления связи между религиозностью и количеством детей в семье в целом подтвердилась. Как интерпретировать данный результат, в том числе в отношении постсоветских стран с доминированием православного населения? Вероятно, есть несколько механизмов такого воздействия. Во-первых, религия может влиять через восприятие населением транслируемых доктринальных учений о рождении детей и семейной жизни [Марков, 2020; Синельников, Медков, Антонов, 2009]. Можно предположить, что по мере ослабления религиозных норм брака и рождаемости на уровне обществ фактор религиозной социализации становится «стержневым» и отвечает за образ жизни молодых людей, связанный с браком и рождением большего количества детей вне зависимости от других сфер самореализации [Sherkat, 2000]. Важный вопрос – насколько религиозные институты и сообщества могут адаптировать или же адаптироваться под изменение светских моделей образования, занятости, домашней жизни, потребления – всего, что так или иначе связано с рождением и воспитанием детей. Возможно, именно этот фактор будет приводить к большему стиранию межконфессиональных границ: прошедшие религиозную социализацию католики, протестанты, православные будут иметь меньше различий в моделях рождаемости, чем остальные религиозные и нерелигиозные, поскольку принадлежат к «религиозному ядру», оставаясь при этом «белыми воронами» в секулярном обществе. Во-вторых, имеет смысл говорить о механизме институционального влияния религии на рождаемость. Можно предположить, что религиозная социализация отвечает не столько за внешнее выражение ценности семьи и рождения детей, сколько за связь этих ценностей и действий, которая, как фиксируют демографы, является довольно слабой для постсоветских стран. Специфика постсоветских стран связана с разрывом между намерениями в области рождения детей и их реализацией – люди заявляют больше, чем потом реализуют [Тындик, 2012]. Несмотря на выражаемую большинством российского общества ценность семьи, она не всегда реализуется в конкретных действиях, если посмотреть на уровень рождаемости и соотношение браков и разводов [Тындик, 2012; Billingsley, 2010; Spéder, Kapitány, 2015]. В этом смысле разница между странами Западной, Центральной и Восточной Европы в объяснении рождаемости заключается не только в разном уровне социально-экономического развития, но и в разных моделях связи институтов религиозной социализации и рождения детей. Западноевропейские страны, считающиеся центром процессов секуляризации, до сих пор имеют значительные «очаги» институционального влияния религии на рождаемость, связанные с семейными и образовательными институтами (школами). Восточноевропейские и постсоветские страны, несмотря на наблюдаемый процесс «религиозного возрождения» в девяностые и двухтысячные годы, не сформировали развитые институты религиозной социализации, отвечающие за семейный образ жизни и отражающиеся в демографических моделях влияния религии на рождаемость.

В-третьих, переменная религиозной социализации аппроксимирует механизм влияния религии на рождение детей на приходском/общинном уровне [Забаев и др., 2013]. Фактор религиозной социализации, выраженный в регулярном посещении храма в детстве или воспитании в религиозных школах, связан: а) с возможностью общения со священником и другими приходскими семьями в одной среде или сообществе, что отражается на семейном образе жизни [Емельянов, 2019; Gervais, Gauvreau, 2003; Praz, 2009; Somers, van Poppel, 2003]; б) с возможностью включения в сетевые материальные и эмоциональные сети поддержки приходских семей – религиозные общины могут снизить фактическую цену воспитания детей, предоставляя «клубные» социальные услуги, такие как детские сады, школы и медицинское обслуживание [Врублевская, 2016; Голева, 2019; Krause et al., 2001]. Во многих странах религиозные школы включены как в церковные институты, так и в приходскую жизнь, являясь результатом реализации низовых инициатив приходских семей.

Устойчивость установок в отношении рождения детей – то, к чему пытаются сегодня прийти многие правительства стран, предлагая различные финансовые и административные меры демографической политики. На примере России можно увидеть, что данные меры могут влиять на поддержку семей с детьми, компенсируя сокращение доходов и расходов, снижая уровень бедности домохозяйств и давая семьям ощущение стабильности. Как показали результаты оценки вклада мер фискальной демографической политики, они также могут играть опредёленную, хотя и несущественную роль в стимулировании новых рождений [Frejka, GietelBasten, 2016; Slonimczyk, Yurko, 2014]. Однако эти меры не могут быть источником устойчивой мотивации, поскольку не отвечают на вопросы о смысле рождения детей и супружеской жизни [Павлюткин, Голева, Борисова, 2021]. С этой точки зрения интересной для исследования динамики рождаемости представляется оценка совокупного влияния индивидуальных и социальных признаков религиозности, отвечающих за устойчивую мотивацию и среду для рождения и воспитания детей, а также мер социальной политики, которые отвечают за поддержку тех, кто эту мотивацию реализует на практике.

Список литературы

1. Борисова О. Н., Павлюткин И. В. Вариативность моделей современной городской многодетности: возрождение традиции, новые браки или сетевые эффекты? // Мир России. – 2019. – Т. 28. – № 4. – С. 128–151.

2. Borisova O., Pavlyutkin I. (2019) The Revival of Tradition, New Marriages or Network Effects: Variability of Models of Large Modern Urban Families. – Mir Rossii. – Vol. 28. – No. 4. – P. 128–151.

3. Врублевская П. В. Круговорот детских вещей в приходской церкви: к вопросу о значении дарообмена // Религиоведческие исследования. – 2016. – № 1. – С. 103–127.

4. Vrublevskaya P. (2016) Circulation of Children’ Items in Christian Orthodox Parish: Observations to the Gift Exchange Theory. – Researches in Religious Studies. – No. 1. – P. 103–127.

5. Голева М. А. Сетевые эффекты рождаемости: случай многодетных семей в России // Экономическая социология. – 2019. – T. 20. – № 3. – С. 136–163.

6. Goleva M. (2019) The Effects of Social Network on Fertility: The Case of Large Families in Russia. – Journal of Economic Sociology. – Vol. 20. – No. 3. – P. 136–163.

7. Гузельбаева Г. Я. Агенты религиозной социализации в постсекулярный период: роль в трансформации ценностно-нормативной системы // Казанский социально-гуманитарный вестник. – 2015. – № 4. – С. 21–26.

8. Guzelbaeva G. Y. (2015) Agents of Religious Socialization in Postsecular Period and Their Role in the Transformation of Value System. – The Kazan Socially-Humanitarian Bulletin. – No. 4. – P. 21–26.

9. Емельянов Н. Н. Значение семьи православного священника в пастырском служении: богословский подход // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. Религиоведение. – 2019. – № 82. – С. 34–50.

10. Emeliyanov N. (2019) Significance of Family of Orthodox Priest in Pastoral Ministry: Theological Approach. – St. Tikhon’s University Review. Series I: Theology. Philosophy. Religious Studies. – No. 82. – P. 34–50.

11. Забаев И. В., Мелкумян Е. Б., Орешина Д. А., Павлюткин И. В., Пруцкова Е. В. Влияние религиозной социализации и принадлежности к общине на рождаемость. Постановка проблемы // Демоскоп Weekly. – 2013. – № 553–554.

12. Zabaev I., Melkumyan E., Oreshina D., Pavlyutkin I., Prutskova E. (2013) The Impact of Religious Socialization and Belonging to a Religious Community on Fertility. – The Problem Formulation. Demoscope Weekly. – No. 553–554.

13. Захаров С., Чурилова Е. Вероисповедание, религиозность и рождаемость в России. Есть ли взаимосвязь? // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. – 2022. – Т. 40. № 4. – С. 77–104.

14. Zakharov S., Churilova E. (2022) Fertility in Russia: Does Religion and Religiousness Matter? – State, Religion and Church in Russia and Worldwide. – Vol. 40. – No. 4. – P. 77–104.

15. Карабчук Т. С., Кечетова А. П. Количество детей и семейные ценности: существуют ли когортные различия в Европе? // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. – 2017. – № 5. – С. 251–270.

16. Karabchuk T. S., Kechetova A. P. (2017) The Number of Children and Family Values: Are There any Cohort Differences in Europe? – Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes. – No. 5. – P. 251–270.

17. Малева Т. М., Синявская О. В. Социально-экономические факторы рождаемости в России: эмпирические измерения и вызовы в социальной политике // SPERO. – 2006. – № 5. С. 70–98.

18. Maleva T. M., Sinyavskaya O. V. (2006) Social and Economic Factors of Fertility in Russia: Empirical Results and Challenges for Social Policy. – SPERO. – No. 5. – P. 70–98.

19. Марков Д. А. О христианской традиции и проблеме деторождения с точки зрения «Структуры теологических революций» М. Масса // Вопросы теологии. – 2020. Т. 2. № 2. – С. 250– 261.

20. Markov D. (2020) What is the Christian Tradition and the Problem of Childbearing from the Point of View of the “Structure of Theological Revolutions” by Mark Massa. – Questions of Theology. – Vol. 2. No. 2. – P. 250–261.

21. Павлюткин И. В., Голева М. А., Борисова О. Н. Море жизни: Как рождаются многодетные семьи в современной России. – М.: Изд-во ПСТГУ, – 2021.

22. Pavlyutkin I., Goleva M., Borisova O. (2021) The Sea of Life: How Large Families are Born in Modern Russia. – Moscow: PSTGU.

23. Постернак А. В. Православная Школа мегаполиса в зеркале различных адресных групп // Этнодиалоги. – 2019. – № 1. – С. 57–67.

24. Posternak A. (2019) Orthodox School in a Megacity Through the Eyes of Different Communities. – Ethnical Dialogues. – No. 1. – P. 57–67.

25. Пруцкова Е. В. Связь религиозности и ценностно-нормативных показателей: фактор религиозной социализации // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 1: Богословие. Философия. Религиоведение. – 2015. – № 3. – С. 62–80.

26. Prutskova E. (2015) Association of Religiosity with Norms and Values. The Factor of Religious Socialization. – St. Tikhon’s University Review. Series I: Theology. Philosophy. Religious Studies. – No. 3. – P. 62–80.

27. Рощина Я. М. Роль религии в жизни россиян // Вестник Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS HSE) / Отв. ред.: П. М. Козырева. – Вып. 8. – М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2018. – С. 100–112.

28. Roshchina Ya. M. (2018) Religion and Its Role in Russian Life. The Russian Longitudinal Monitoring Survey. – Higher School of Economics (RLMS-HSE). Vol. 8. Moscow: HSE. – P. 100–112.

29. Синельников А. Б., Медков В. М., Антонов А. И. Семья и вера в социологическом измерении (результаты межрегионального и межконфессионального исследования). – М.: Книжный дом Университет, 2009.

30. Sinelnikov A. B., Medkov V. M., Antonov A. I. (2009) Family and Faith in the Sociological Dimension (Results of Interregional and Interfaith Research). – Moscow: KDU.

31. Тындик А. О. Репродуктивные установки населения в современной России // Журнал исследований социальной политики. – 2012. – Т. 10. № 3. – С. 361–376.

32. Tyndik A. (2012) Reproductive Attitudes and Their Realization in Modern Russia. – The Journal of Social Policy Studies. – Vol. 10. No. 3. – P. 361–376.

33. Adsera A. (2006) Religion and Changes in Family Size Norms in Developed Countries. – Review of Religious Research. – Vol. 47. No. 3. – P. 271–286.

34. Baudin T. (2015) Religion and Fertility: The French Connection. – Demographic Research. – Vol. 32. – P. 397–420.

35. Berghammer C. (2009) Religious Socialisation and Fertility: Transition to Third Birth in the Netherlands. – European Journal of Population. – Vol. 25. No. 3. – P. 297–324.

36. Berman E., Iannaccone L. R., Ragusa G. (2018) From Empty Pews to Empty Cradles: Fertility Decline among European Catholics. – Journal of Demographic Economics. – Vol. 84. No. 2. – P. 149–187.

37. Billingsley S. (2010) The Post Communist Fertility Puzzle. Population Research and Policy Review. – Vol. 29. No. 2. – P. 193–231.

38. Blekesaune M., Skirbekk V. (2022) Does Forming a Nuclear Family Increase Religiosity? Longitudinal Evidence from the British Household Panel Survey. – European Sociological Review. – Vol. 38. No. 6. – P. 1–13.

39. Bongaarts J. (2001) Fertility and Reproductive Preferences in Post Transitional Societies. – Population and Development Review. – Vol. 27. – P. 260–281.

40. Buber‐Ennser I., Berghammer C. (2021) Religiosity and the Realisation of Fertility Intentions: A Comparative Study of Eight European Countries. – Population, Space and Place. – Vol. 27. No. 6.

41. Coleman D. (2004) Why We Don’t Have to Believe without Doubting in The “Second Demographic Transition”: Some Agnostic Comments. – Vienna Yearbook of Population Research. – Vol. 2. P. 11–24.

42. Coleman D. A., Dubuc S. (2010) The Fertility of Ethnic Minorities in the UK, 1960s– 2006. – Population Studies. – Vol. 64. No. 1. – P. 19–41.

43. Cornwall M. (1988) The Influence of Three Agents of Religious Socialization: Family, Church, and Peers. In: Thomas D. L. (ed.) The Religion & Family Connection: Social Science Perspectives. – Provo, UT: Religious Studies Center, Brigham Young University. – P. 207–231.

44. De la Croix D., Delavallade C. (2018) Religions, Fertility, and Growth in Southeast Asia. – International Economic Review. – Vol. 59. No. 2. – P. 907–946.

45. Derosas R., van Poppel F. (eds.) (2006) Religion and the Decline of Fertility in the Western World. Dordrecht: Springer.

46. DeRose L. F. (2021) Gender Equity, Religion, and Fertility in Europe and North America. – Population and Development Review. – Vol. 47. No. 1. – P. 41–55.

47. Fernández R., Fogli A. (2006) Fertility: The Role of Culture and Family Experience. – Journal of the European Economic Association. – Vol. 4. No. 2–3. – P. 552–561.

48. Frejka Т., Gietel¬Basten S. (2016) Fertility and Family Policies in Central and Eastern Europe After 1990. – Comparative Population Studies. – Vol. 41. No. 1. – P. 3–56.

49. Frejka T., Westoff C. F. (2008) Religion, Religiousness and Fertility in the US and in Europe. – European Journal of Population. – Vol. 24. No. 1. – P. 5–31.

50. Gervais D., Gauvreau D. (2003) Women, Priests, and Physicians: Family limitation in Quebec, 1940–1970. – Journal of Interdisciplinary History. – Vol. 34. No 2. – P. 293–314.

51. Götmark F., Andersson M. (2020) Human Fertility in Relation to Education, Economy, Religion, Contraception, and Family Planning Programs. – BMC Public Health. – Vol. 20. No. 1. – P. 1–17.

52. Guetto R., Luijkx R., Scherer S. (2015) Religiosity, Gender Attitudes and Women’s Labour Market Participation and Fertility Decisions in Europe. – Acta Sociologica. – Vol. 58. No. 2. – P. 155–172

53. Hayford S. R., Morgan S. P. (2008) Religiosity and Fertility in the United States: The Role of Fertility Intentions. – Social Forces. – Vol. 86. No. 3. – P. 1163–1188.

54. Heaton T. (2011) Does Religion Influence Fertility in Developing Countries. – Population Research Policy Review. – Vol. 30. No. 3. – P. 449–465.

55. Heineck G. (2012) The Relationship Between Religion and Fertility: Evidence from Austria. – Homo Oeconomicus. – Vol. 29. No. 1. – P. 73–94.

56. Herzer D. (2019) A Note on the Effect of Religiosity on Fertility. – Demography. – Vol. 56. No. 3.– P. 991–998.

57. Krause N., Ellison C. G., Shaw B. A., Marcum J. P., Boardman J. D. (2001) Church-Based Social Support and Religious Coping. – Journal for the Scientific Study of Religion. – Vol. 40. No. 4. – P. 637–656.

58. Lutz W. (1986) Culture, Religion and Fertility: A Global View. IIASA Working Paper. WP 86–034.

59. McQuillan K. (2004) When Does Religion Influence Fertility? – Population and Development Review. – Vol. 30. No. 1. – P. 25–56.

60. Mogi R., Esteve A., Skirbekk V. F. (2022) The Decline of Spanish Fertility: The Role of Religion. – European Journal of Population. – Vol. 38. – P. 1333–1346.

61. Pearce L. D. (2002) The Influence of Early Life Course Religious Exposure on Young Adults’ Dispositions Toward Childbearing. – Journal for the Scientific Study of Religion. – Vol. 41. No. 2. – P. 325–340

62. Peri Rotem N. (2016) Religion and Fertility in Western Europe: Trends Across Cohorts in Britain, France and the Netherlands. – European Journal of Population. – Vol. 32. No. 2. – P. 231–265.

63. Peri Rotem N. (2020) Fertility Differences by Education in Britain and France: The Role of Religion. – Population. – Vol. 75. No. 1. – P. 9–38.

64. Philipov D., Berghammer C. (2007) Religion and Fertility Ideals, Intentions and Behaviour: A Comparative Study of European Countries. – Vienna Yearbook of Population Research. – Vol. 5. – P. 271–305.

65. Van Poppel F. (1985) Late Fertility Decline in the Netherlands: The Influence of Religious Denomination, Socioeconomic Group and Region. – European Journal of Population. – Vol. 1. No. 4. – P. 347–373.

66. Praz A. F. (2009) Religion, Masculinity and Fertility Decline: A Comparative Analysis of Protestant and Catholic Culture (Switzerland 1890–1930). – The History of the Family. – Vol. 14. No. 1. – P. 88–106.

67. Prutskova E. (2019) Religiosità e Natalità nei Paesi Europei. L’effetto del Contesto Sociale: “Tentazione Secolare”, “Socializzazione Religiosa Primaria” o “Difesa Religiosa”? (Sulla Base Dello European Values Study). In: La Bellezza Della Famiglia in Italia e in Russia: Problemi e Soluzioni. Livorno: Pharus Editore Librario. P. 132–138.

68. Rijken A. J., Liefbroer A. C. (2009) Influences of the Family of Origin on the Timing and Quantum of Fertility in the Netherlands. – Population Studies. – Vol. 63. No. 1. – P. 71–85.

69. Sherkat De (2000) “That They be Keepers of the Home”: The Effect of Conservative Religion on Early and Late Transitions into Housewifery. – Review of Religious Research. – Vol. 41. No. 3. – P. 344–358.

70. Sherkat D. E. (2003) Religious Socialization: Sources of Influence and Influences of Agency. In: Dillon M. (ed.) – Handbook of the Sociology of Religion. – Cambridge: Cambridge University Press. – P. 151–163.

71. Skirbekk V. (2022) New Times, Old Beliefs: Religion and Contemporary Fertility. In: Skirbekk V. Decline and Prosper! Changing Global Birth Rates and the Advantages of Fewer Children. Cham: Palgrave Macmillan. P. 285–300.

72. Slonimczyk F., Yurko A. V. (2014) Assessing the Impact of the Maternity Capital Policy in Russia. – Labour Economics. – Vol. 30. P. 265–281.

73. Sobotka T., Skirbekk V., Philipov D. (2011) Economic Recession and Fertility in the Developed World. – Population and Development Review. – Vol. 37. No. 2. – P. 267–306.

74. Somers A., van Poppel F. (2003) Catholic Priests and the Fertility Transition Among Dutch Catholics, 1935–1970. – Annales de Démographie Historique. – Vol. 106. No. 1. – P. 57–88.

75. Spéder Z., Kapitány B. (2015) Influences on the Link Between Fertility Intentions and Behavioural Outcomes. – Lessons from a European Comparative Study. In: Philipov D., Liefbroer A. C., Klobas J. E. (eds.) Reproductive Decision-Making in a Macro-Micro Perspective. Dordrecht: Springer. P. 79–112.

76. Stark R. (1996) Religion as Context: Hellfire and Delinquency One More Time. – Sociology of Religion. – Vol. 57. No. 2. – P. 163–173.

77. Terämä E. (2010) Regional Demographic Differences: The Effect of Laestadians. Finnish Yearbook of Population Research. Vol. 45. P. 123–141.

78. Tevington P. (2018) “You’re Throwing Your Life Away”: Sanctioning of Early Marital Timelines by Religion and Social Class. – Social Inclusion. – Vol. 6. No. 2. – P. 140–150.

79. Uecker J. E., Hill J. P. (2014) Religious Schools, Home Schools, and the Timing of First Marriage and First Birth. – Review of Religious Research. – Vol. 56. No. 2. – P. 189–218.

Оригинал публикации: Пруцкова Е. В., Павлюткин И. В., Борисова О. Н. Связь религиозности и рождаемости в России на фоне других европейских стран: эффект социального контекста // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. – 2023. – № 2. – С. 103-126. Ссылка.