На фото многодетная семья Яковлевых из Московской области / из семейного архива

Введение

Семья оказывает непосредственное влияние на формирование

индивида, передавая ему поведенческие и эмоциональные модели поведения,

социально- экономические предпочтения, а также непосредственное отношение к

институтам семьи и брака. Семейные паттерны уже длительное время изучают как

российские, так и зарубежные исследователи. С теоретической точки зрения понятие

«семейные паттерны» — это некие устойчивые «образцы», «шаблоны» или даже

«схемы» поведения человека, которые он получает от своих близких родственников

и родителей. Эти паттерны индивид «унаследует» и реализует уже как свою

собственную модель и схему поведения при возникновении определённых жизненных

ситуаций и при принятии важных решений. Психолог Г. У. Олпорт в 1933 г. описал

понятие «паттерны» как «шаблон возможных действий и реакций», которые

формируются и опираются на стереотипы представления человека о той или иной

ситуации. Следует подчеркнуть, что паттерны воспринимаются лишь от весьма значимых

людей в жизни индивида, чаще всего родителей [1]. Отечественные учёные А. Д.

Парамонова и И. В. Троцук, исследуя трансформации российской семьи и семейных

отношений, в 2016 г. подчёркивали, что «…семья претерпевает серьёзнейшие

трансформации, радикальность которых может иметь самый разный вектор… однако

семья сохраняет для молодых поколений вполне традиционные смыслы и функции,

порождая у респондентов готовность воспроизводить семейно- репродуктивные

паттерны родителей». [2, с. 554]. Именно с точки зрения восприятия схемы,

некого шаблона семейно-репродуктивных паттернов родителей построена логика

настоящего исследования, а «семейные паттерны» выступают предметом мониторинга.

Исследования семейных паттернов [3; 4], особенностей

семейных отношений и социально-экономического развития общества [5–7], включая

брачно-семейные ориентиры молодёжи [8; 9], продолжают оставаться одной из

актуальнейших тем для учёных, так как именно они являются основной

детерминантой, и предопределяют в большинстве случаев количество рождённых

детей, что наиболее важно сегодня для российского общества в современной

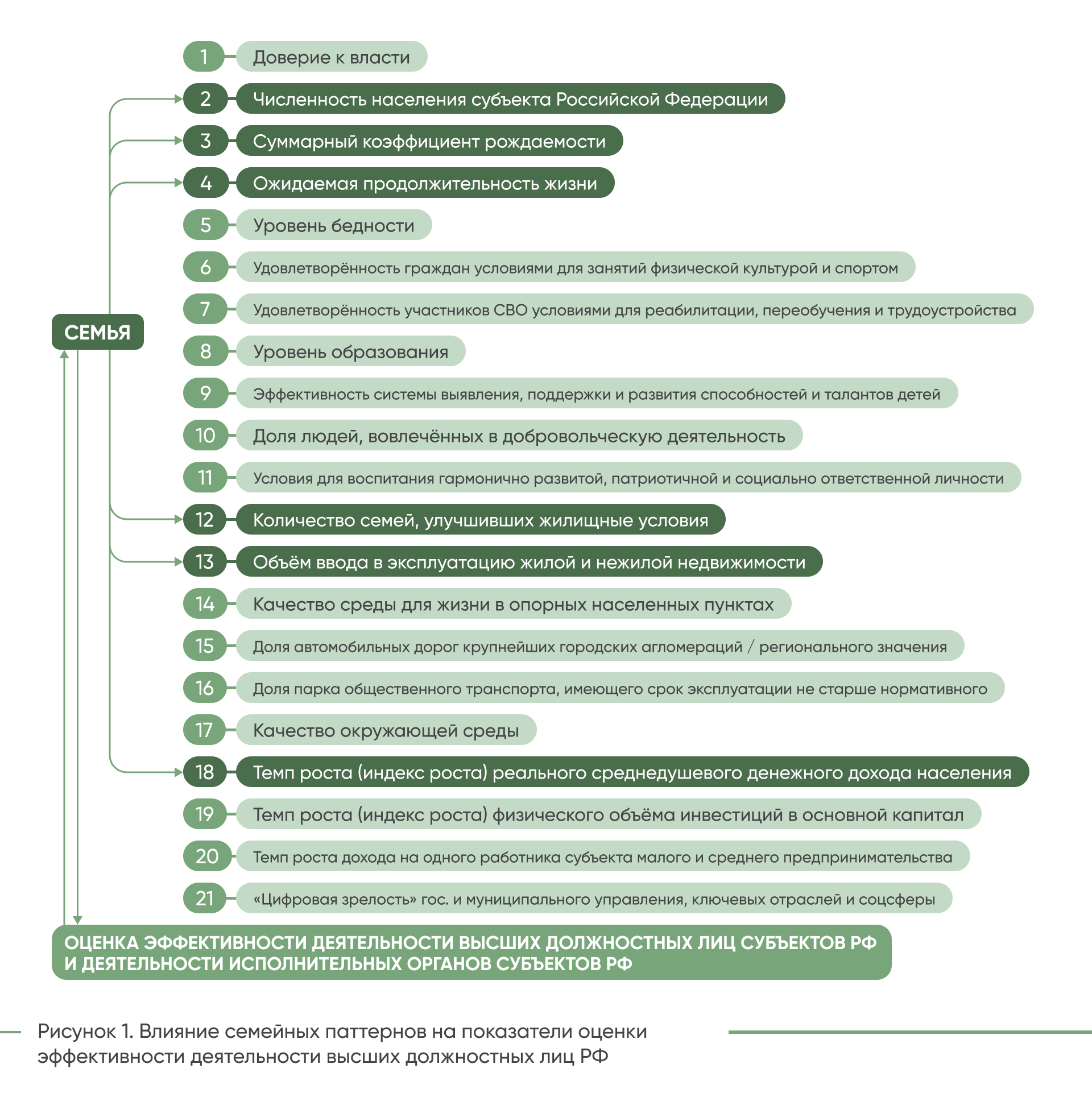

демографической ситуации. Президентом России 28 ноября 2024 г. был подписан

Указ № 1014 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц

субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов

Российской Федерации» (ОЭДВДЛ). Согласно этому документу, обозначен перечень

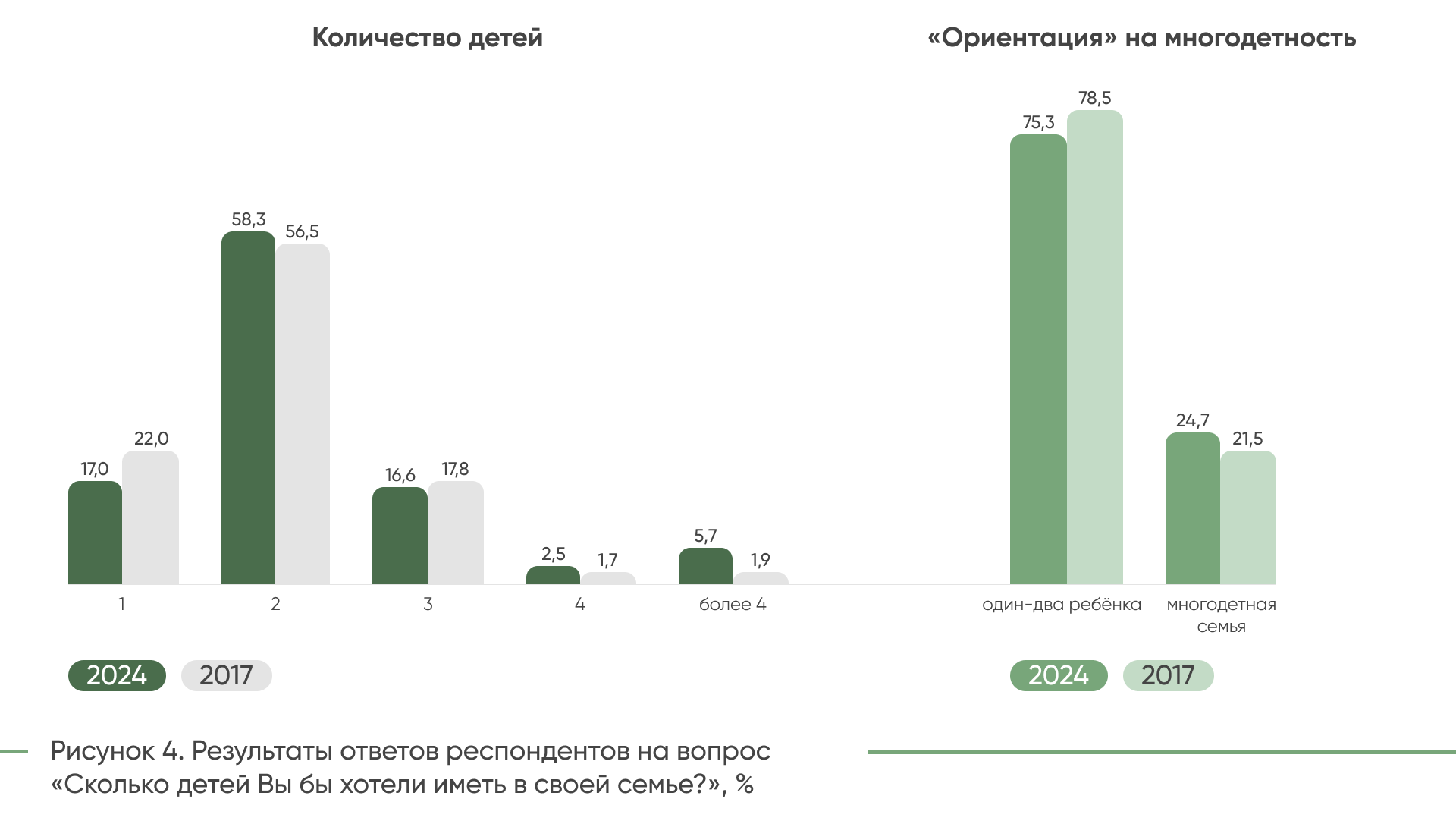

показателей, позволяющих осуществить данную оценку. Схематически перечень

показателей представлен на Рисунке 1. Среди всех социально-экономических,

технических, коммуникационных и иных показателей особое значение уделяется

вопросам семьи и оценке качественной жизнедеятельности наших граждан. Именно

поэтому под пристальным фокусом внимания находятся определённые показатели

(обозначены 2, 3, 4, 12, 13 и 18 на Рисунке 1). Именно перечисленные пункты

будут являться основой для анализа в данной статье, так как они находятся в

прямой зависимости от формируемых семейных паттернов.

Вопросы отношения к родительству и брачности анализируются

многими отечественными учёными. А. А. Вяльшина констатирует позитивное

отношение современной молодёжи к рождению детей [10]. Однако все семьи с детьми

нуждаются в мерах социальной поддержки для минимизации угрозы бедности [11]. Н.

М. Римашевская подчёркивала взаимосвязь между происходящими социально-

экономическими трансформациями и траекториями людей к созданию семьи,

отношениями внутри семьи и в целом к семейным ценностям и традициям. [12]

Именно семья является основным локомотивом для реализации индивида и для

достижения им успехов и удовлетворённости в жизни [13].

Источник: составлено авторами на основе Указа Президента РФ

№ 1014 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов

Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской

Федерации».

Вопросы желаемого количества рождения детей также зависят от

объективных и субъективных факторов. К объективным можно отнести располагаемые

доходы, квадратные метры жилой площади, а также стратегии жизнедеятельности

молодых россиян. Как и более 10 лет назад растут потребности населения в

«благоустроенном и просторном жилье». [14; 15] В 2013 г. намерения семей в

улучшении жилищных условий составляли 40 кв. м на человека. Согласно

исследованиям, среди основных ценностей молодых людей на первом месте «в

рейтинге жизненных целей занимают материальные: хорошее жильё (4,97 балла по

5-балльной шкале) и материальное благополучие семьи (4,93 балла)». В своих

исследованиях они выделяют 3 главные субъективные цели: «1 — «иметь возможность

проводить свободное время с семьёй» (4,87 балла, 3 место), 2 — «уверенность в

завтрашнем дне» (4,73 балла, 4 место), 3 — «иметь рядом близкого человека»

(4,71 балла, 5 место)». [16]

Цель данного исследования заключается в изучении степени

влияния существующих семейных паттернов на возможности реализации

стратегических целей развития регионов РФ в аспекте оценки обозначенных

показателей эффективности деятельности руководителей субъектов РФ. Гипотеза

исследования: семейные паттерны могут оказывать прямое воздействие на

планируемое количество детей в семье, а также возможно значительное воздействие

на выстраивание брачно- семейных отношений индивида (особенно среди молодёжи).

Это в конечном итоге влияет не только на демографические показатели, но и на

удовлетворённость и экономическое поведение человека. Именно обозначенные

показатели являются сегодня основополагающими в оценке эффективности

деятельности высших должностных лиц РФ, что и стало целью настоящей статьи.

Методология исследования

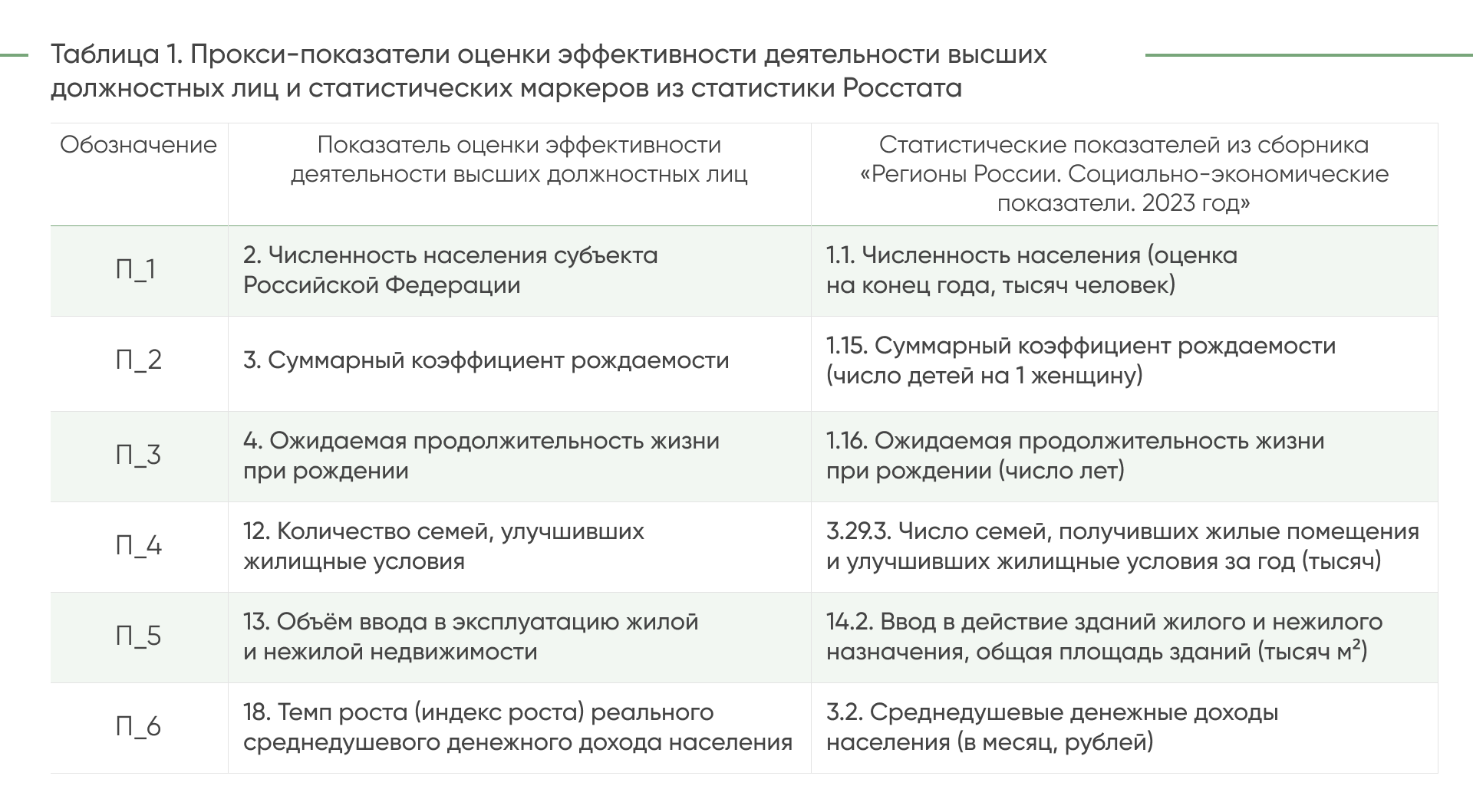

Для возможности выявления степени влияния семейных паттернов

(института семьи, брачно-семейных отношений, планируемого количества детей в

семье) на ОЭДВДЛ был предложен авторский подход, базирующийся на выделении

определённых показателей, которые согласно выдвинутой гипотезе должны

коррелировать между собой: «2. Численность населения субъекта РФ», «3.

Суммарный коэффициент рождаемости», «4. Ожидаемая продолжительность жизни при

рождении», «12. Количество семей, улучшивших жилищные условия», «13. Объём

ввода в эксплуатацию жилой и нежилой недвижимости», «18. Темп роста (индекс

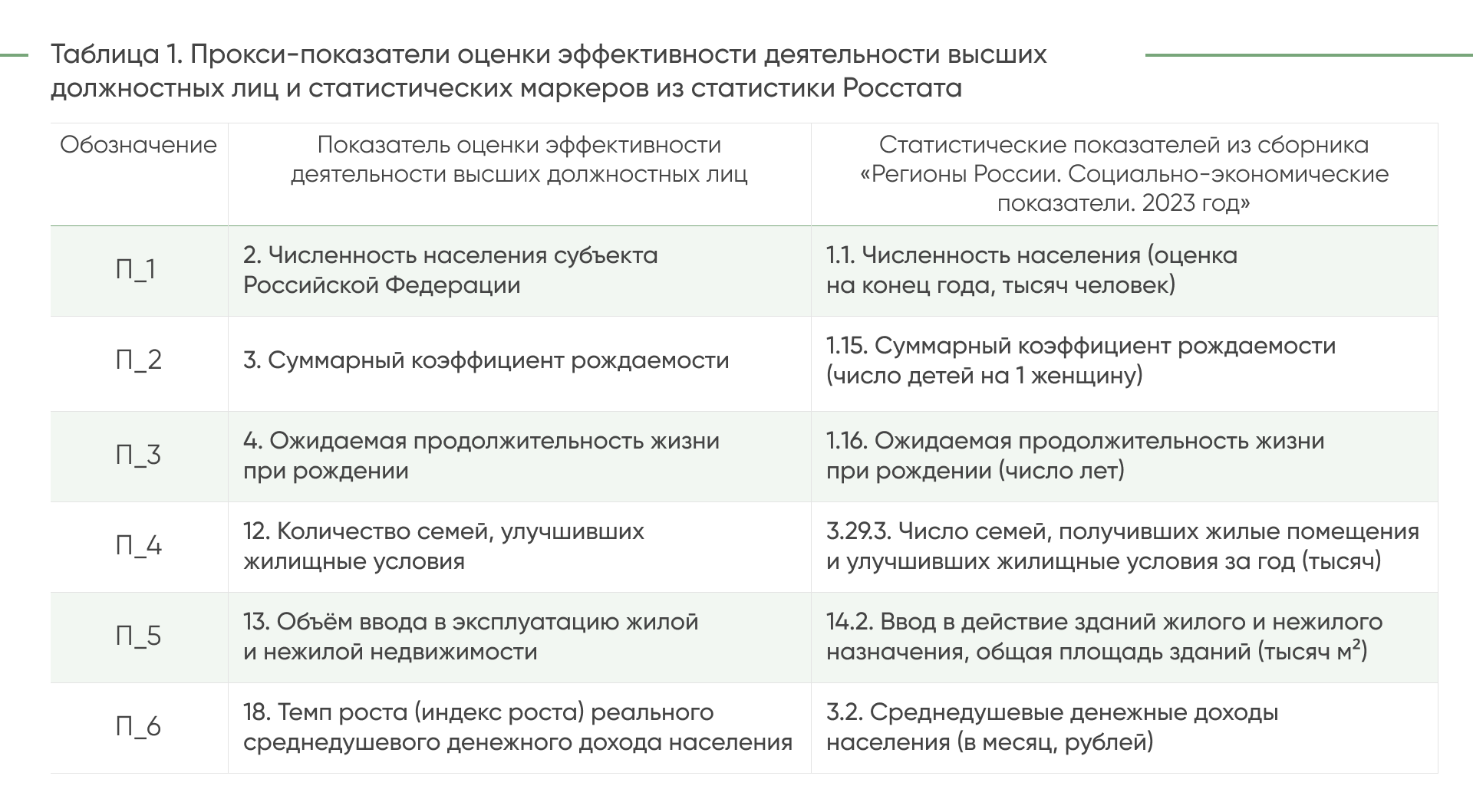

роста) реального среднедушевого денежного дохода населения» (Рисунок 1). Для

возможности метрической оценки прокси- показателей из ОЭДВДЛ они были

сопоставлены со статистическими маркерами из сборника Росстата «Регионы

России», а также для возможности эконометрического анализа с применением

корреляционной матрицы (Таблица 1).

Примечания:

- в первом столбце таблицы приведено обозначение

показателей, которое будет использовано при описании результатов

эконометрического моделирования;

- для возможности сопоставления были использованы показатели

из сборников Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели»,

выпущенных в 2020–2023 годах. Ссылка.

Источник: составлено авторами с использованием данных Росстата и показателей ОЭДВДЛ.

В данном случае можно применить эконометрические подходы к

анализу «тесноты взаимного влияния» различных показателей на основе построения

матрицы корреляции. Это позволит выявить взаимосвязи между отобранными

показателями и статистическими маркерами на основе применения множественной

линейной регрессии для определения коэффициентов корреляции между

анализируемыми независимыми переменными (показателями), а именно параметрами

модели.

Далее, согласно выдвинутой гипотезе, необходимо показатели

ОЭДВДЛ (в сопоставлении со статистическими маркерами Росстата) проанализировать

с точки зрения корректности применения оценки степени влияния семейных

паттернов на основе анализа первичных данных по регионам РФ. Для этого будут

использованы результаты исследований (двух срезов), проведённых авторами по

оригинальной методике (с разработкой инструментария) [8; 9] в 2017 и 2024 гг.

(выборка первого среза в 2017 году — N =

1400, второго (пилотного) в 2024 году — N

= 450). Выборка квотированная. В обеих итерациях география исследования

охватывала юго-восток Московской области и граничащие с ней районы Центрального

федерального округа. Объектом исследования выступили жители указанных

территорий. Были обследованы возрастные группы от 14 до 70 лет: среди них

молодёжь (от 14 до 35 лет) составила 72% в 2024 г. и в 2017 г., от 35–50 лет —

16% в 2024 г. и 18% в 2017 г.; старшая возрастная группа — 12% и 10%

соответственно. Данная структура опроса респондентов была таковой, так как

предполагалось изучение мнений в большей степени молодой аудитории по

обозначенному вопросу.

В основе реализованной исследовательской авторской методики

находится опросник, запрограммированный с применением технологии Computer

Assisted WEB Interviewing (CAWI) (Computer Assisted WEB Interviewing — методика

количественного сбора информации с использованием сетевых сервисов WEB, которая

предполагает самостоятельное заполнение респондентом анкеты в онлайн-формате в

автоматизированной системе для проведения опросов). Анкета была

запрограммирована в Google- форме. Это позволяет полученные данные

структурировать и обобщить для возможности сравнения с иными вариантами,

полученными как федеральными, так и исследовательскими организациями. В дальнейшем

расчётные данные могут быть использованы для мониторинга (квартального,

ежегодного) выделенных показателей ОЭДВДЛ, а также для возможной корректировки

и конечной оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и

деятельности исполнительных органов субъектов РФ.

Результаты исследования

Выделенные показатели ОЭДВДЛ в сопоставлении со

статистическими маркерами были проанализированы на тесноту взаимосвязи с

применением корреляционного анализа. Согласно обозначенной гипотезе, все они в

определённой степени (так или иначе) оказывают влияние на установки молодёжи в

брачно- семейных отношениях и функционирование института семьи, на

поведенческие (потребительские) практики с учётом восприимчивости социально-

экономических трансформаций и степени «уверенности в завтрашнем дне». Из

статистического сборника «Регионы России. Социально- экономические показатели»

Росстата (Регионы России. Социально-экономические показатели (приложение). Ссылка;

Регионы России. Социально- экономические показатели. Ссылка) были

отобраны обозначенные в Таблице 1 статистические маркеры по Центральному

федеральному округу (ЦФО) (На данном этапе исследования предложенная

методика проходила апробацию на статистических показателях ЦФО, так как для

прокси- показателей имелись первичные данные обследований (опроса) для

возможности сопоставления). На их основе был сформирован массив данных для

анализа (Таблица 2).

Используя массив прокси- показателей по данным ЦФО за период

2000–2022 гг., было осуществлено моделирование «тесноты взаимного влияния»

отобранных показателей на основе применения множественной линейной регрессии,

включая расчёт попарных коэффициентов корреляции. Результаты корреляционного

анализа представлены в Таблице 3. Матрица подтверждает правильность выбранных

прокси- показателей, так как по всем параметрам наблюдается «сильная

зависимость» (коэффициент корреляции r лежит в диапазоне значений от 0,72 до

0,96, что соответствует «высокому» и «очень высокому» уровню зависимости между

переменными).

Следует заметить, что прокси-показатель П_4 имеет либо

«высокую», либо «очень высокую» отрицательную зависимость от остальных

переменных.

Примечание: в первом столбце таблицы приведены сокращения

прокси-показателей из Таблицы 1.

Источник: сформировано авторами на основе данных Росстата.

Примечание: в таблице приведены сокращения прокси-

показателей из Таблицы 1.

Источник: построено авторами с применением табличного

процессора MS Excel (Пакет «Анализ данных»).

Это может объясняться тем, что общий уровень обеспеченности

жильём не всегда оказывает влияние на численность населения, уровень

рождаемости и ожидаемую продолжительность жизни. В современных реалиях более

актуально оценить обеспеченность жильём молодёжных групп (официально состоящих

в браке или проживающих совместно). В этом случае зависимость, скорее всего,

имела бы положительное значение, но подобных статистических данных на момент

проведения исследования не было.

Для выявления семейных паттернов (согласно целям и задачам

настоящего исследования), которые оказывают непосредственное влияние на

планируемое количество детей в семье, а также с анализом изучения вопросов

отношения молодёжи к институту семьи и брака, была проанализирована часть

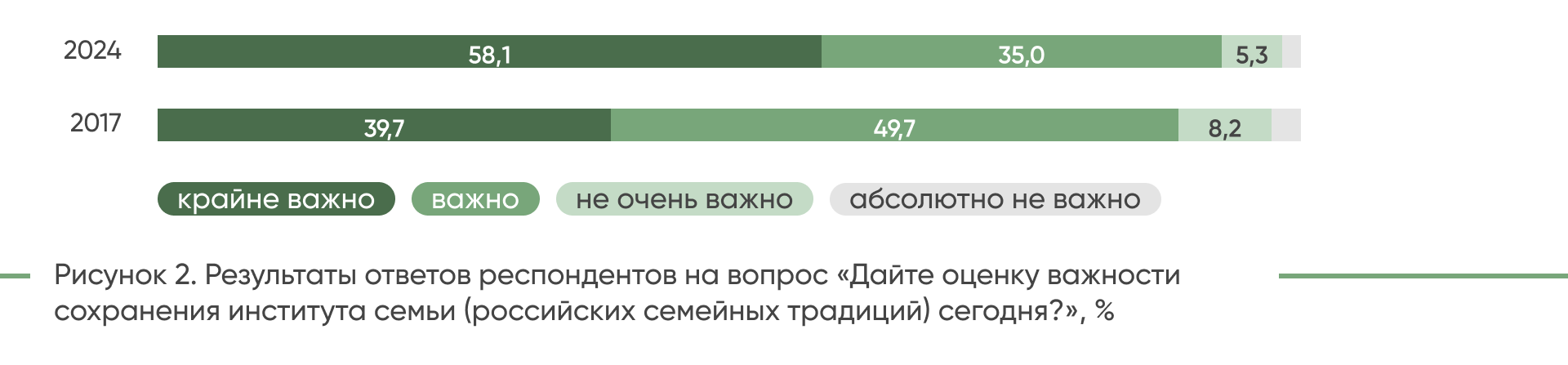

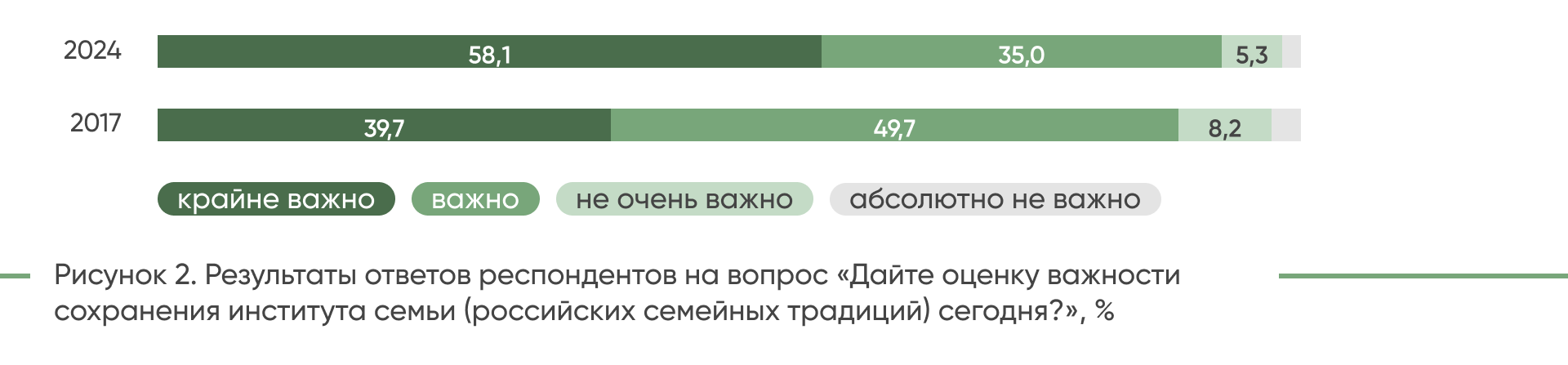

вопросов (авторского исследования 2017 и 2024 гг.). Опираясь на анализ

первичных данных, было выявлено, что при оценке важности сохранения института

семьи сегодня (российских семейных традиций) больше половины респондентов (58%)

в 2024 г. считают это «крайне важным» (в 2017 г. таких было 40%). Почти треть

опрошенных (35%) ответили, что это «важно» (в 2017 г. такой ответ отразила

половина респондентов). Сократилось число тех, кто считает это «не очень

важным: 5% и 8% соответственно в 2017 и 2024 гг. (Рисунок 2). В 2024 году 70% опрошенных

сказали, что в российском обществе необходимо пропагандировать ценности семьи:

в 2017 г. таких было на 10 процентных пункта (п. п.) больше. Однако сокращение

«положительных ответов» на данный вопрос может быть обосновано тем, что в

настоящее время СМИ и различные общественные организации уделяют больше

внимания данной тематике.

Также следует отметить, что, согласно полученным результатам

в 2024 г., затруднились по этому вопросу дать ответ 18,5% опрошенных, а в 2017

г. таких было почти в 7 раз меньше.

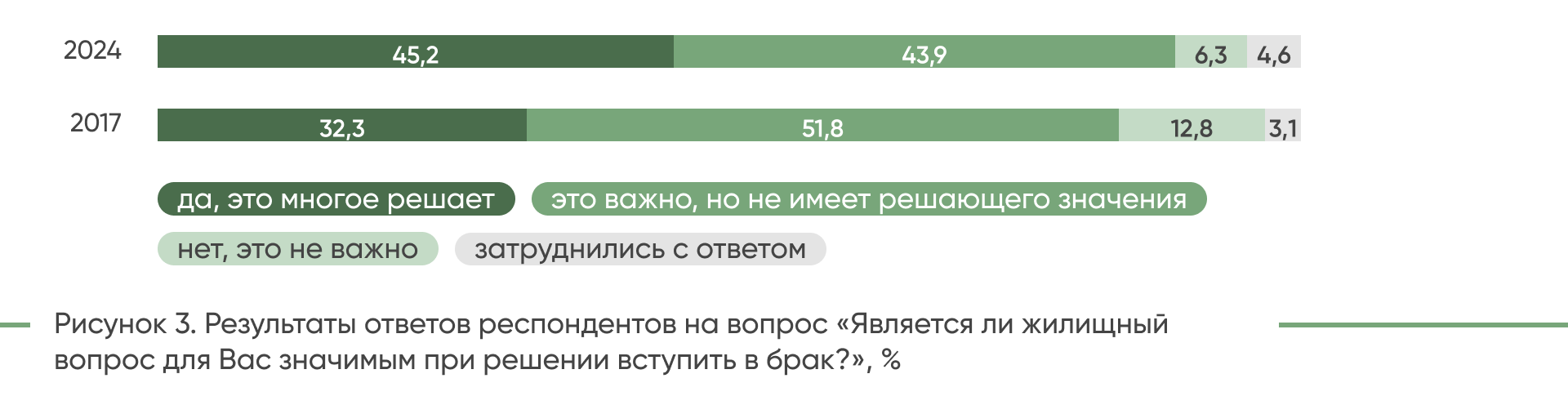

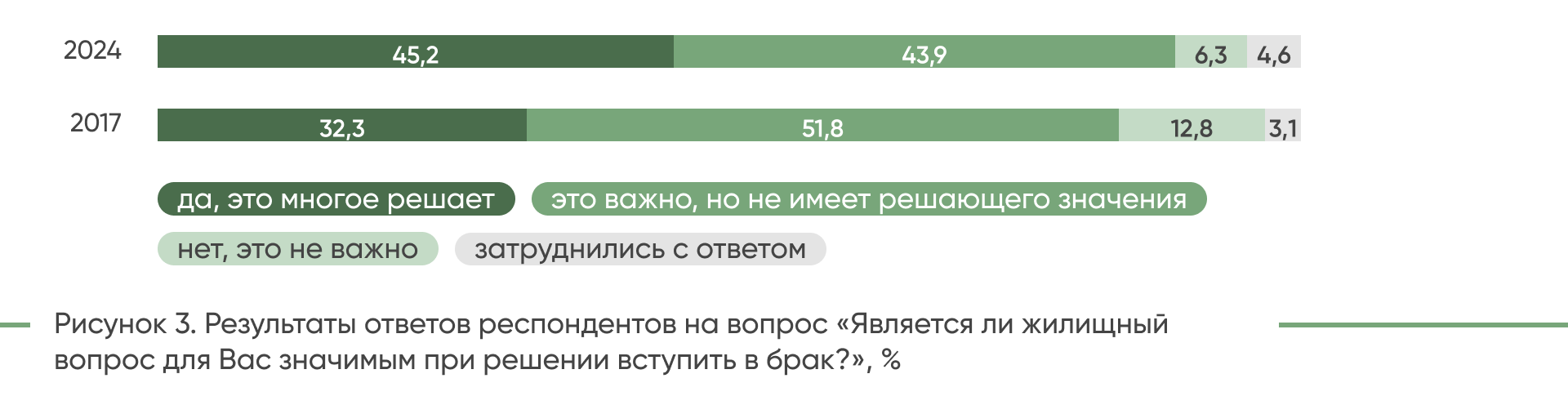

Наиболее важным вопросом при принятии решения об официальном

заключении брака и создания семьи остаётся «жилищный вопрос». Как показали результаты

анализа данных в 2024 г., это стало ещё более значимо для респондентов: 45% —

ответили «да, это многое решает» (абсолютный прирост на 12,9 п. п. по сравнению

с 2017 г.).

Вариантов ответов «это важно, но не имеет решающего значения»

стало на 7,9 п. п. меньше, чем в 2017 г. и составило 44% в 2024 г. Почти вдвое

сократилось число людей, для которых «жилищный вопрос» не имеет значения (6% в

2024 г. и 13% в 2017 г.) (Рисунок 3).

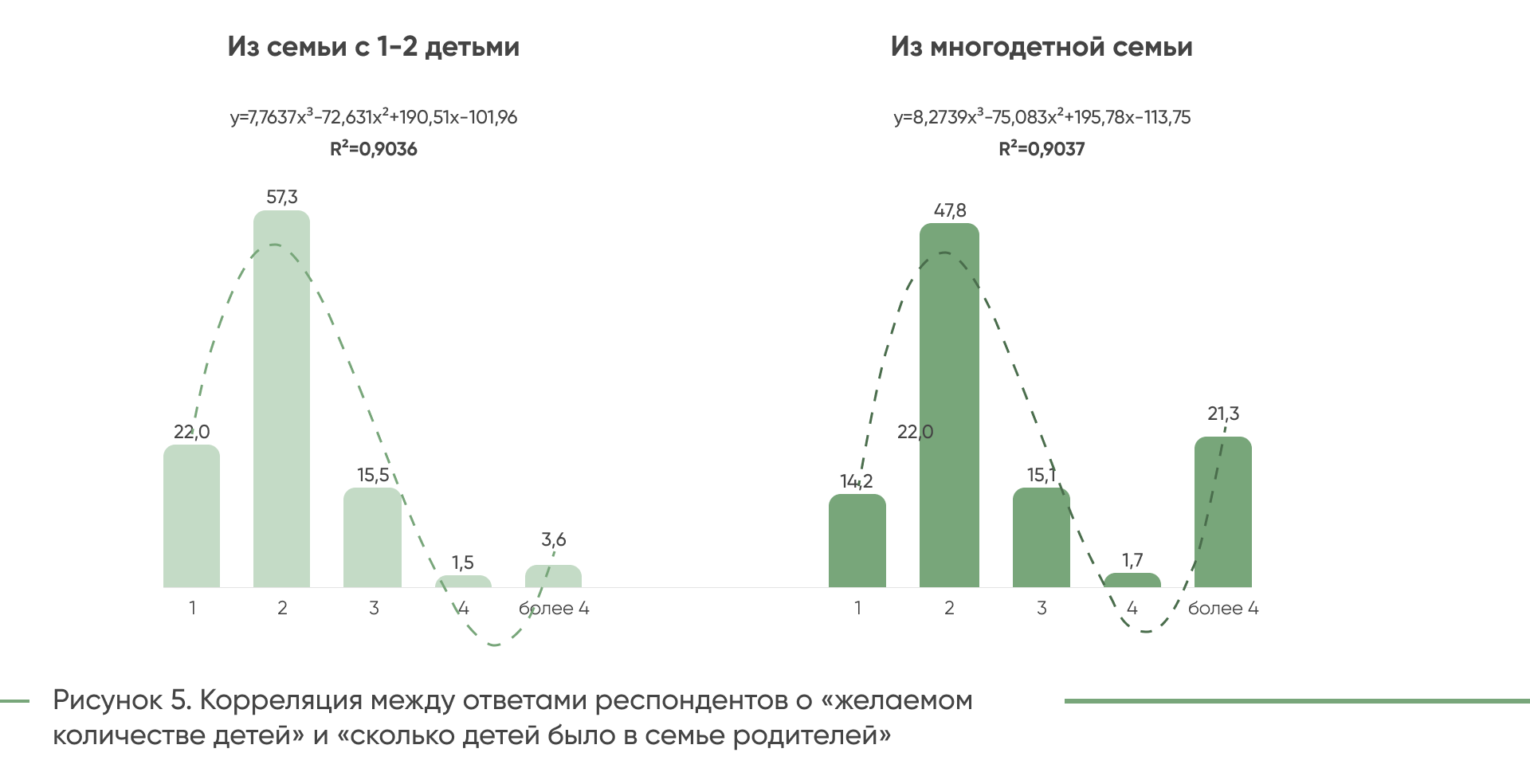

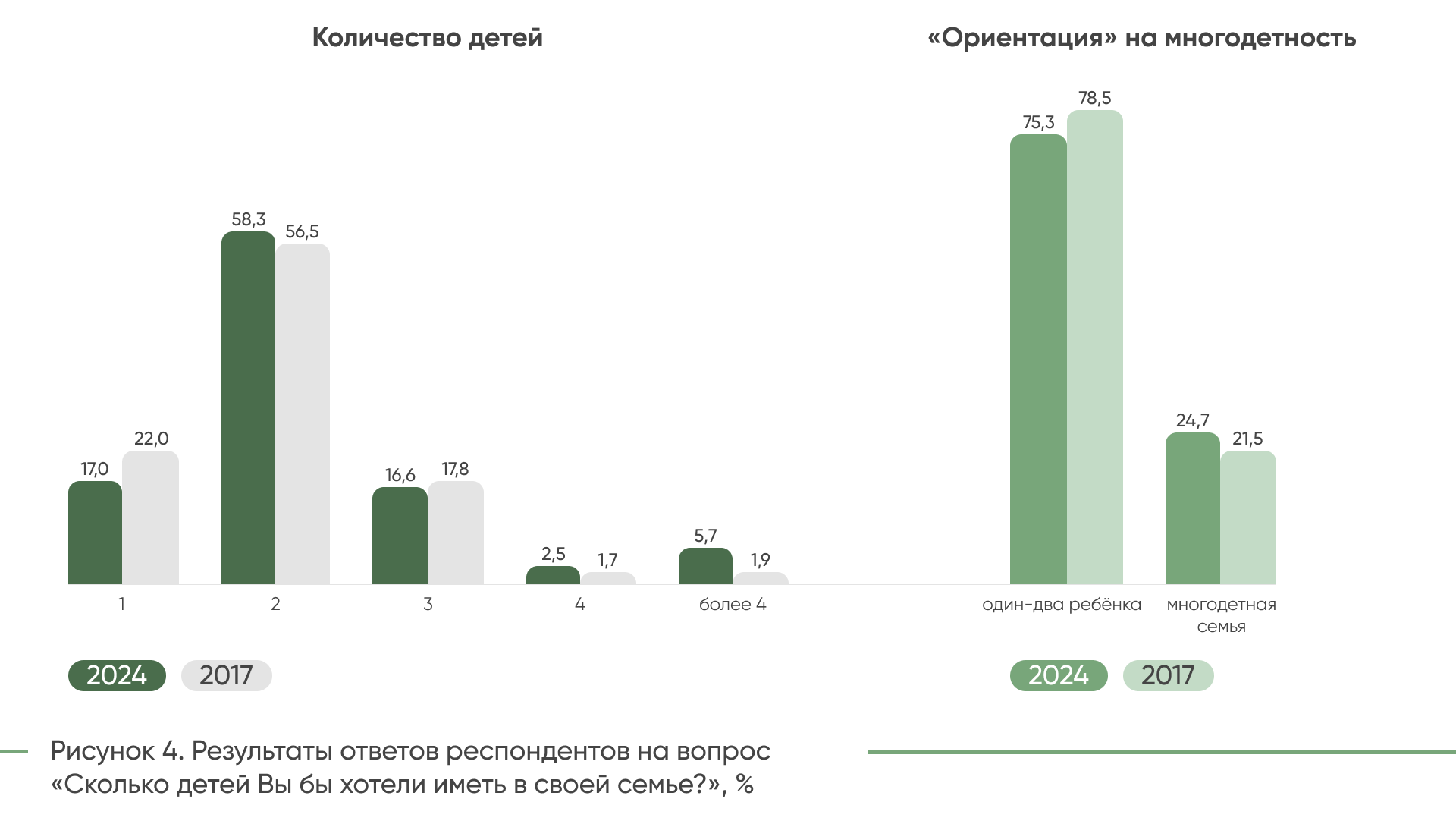

Планируемое количество детей в семье предопределяется не

только жилищными условиями, но и паттернами, которые формируются в семье

индивида. Немаловажное значение имеет количество детей в родительской семье.

Именно поэтому респондентам задавался вопрос «Сколько детей было в семье ваших

родителей?»: оказалось, что 17,5% — из семьи с одним ребёнком, 58,4% — с двумя

детьми, 14,2% — с тремя, 5,3% — с четырьмя и 4,6% респондентов из семьи с 5-тью

и более. Это предопределяет и желаемое (планируемое) количество детей в

собственной семье (Рисунок 4). 58,3% опрошенных в 2024 г. (56,5% в 2017 г.)

хотели бы иметь 2-х детей в своей семье. На 5,0 п. п. сократилось желающих быть

однодетной семьёй (17,0% в 2024 г.). На 1,2 п. п. меньше стало трёхдетных

(16,6% в 2024 г.). Увеличилось количество желающих (на 3,7 п. п.) иметь в

собственной семье более 4 детей (5,7% в 2024 г.) (Рисунок 4а).

Если оценить «ориентацию» на многодетность, то почти

четверть (24,7%) опрошенных в 2024 г. хотят, чтобы в их семьях было более двух

детей, в 2017 г. — желающих было меньше на 3,3 п.п. (Рисунок 4б).

Источник: составлено авторами на основе результатов опросов

2017 и 2024 годов.

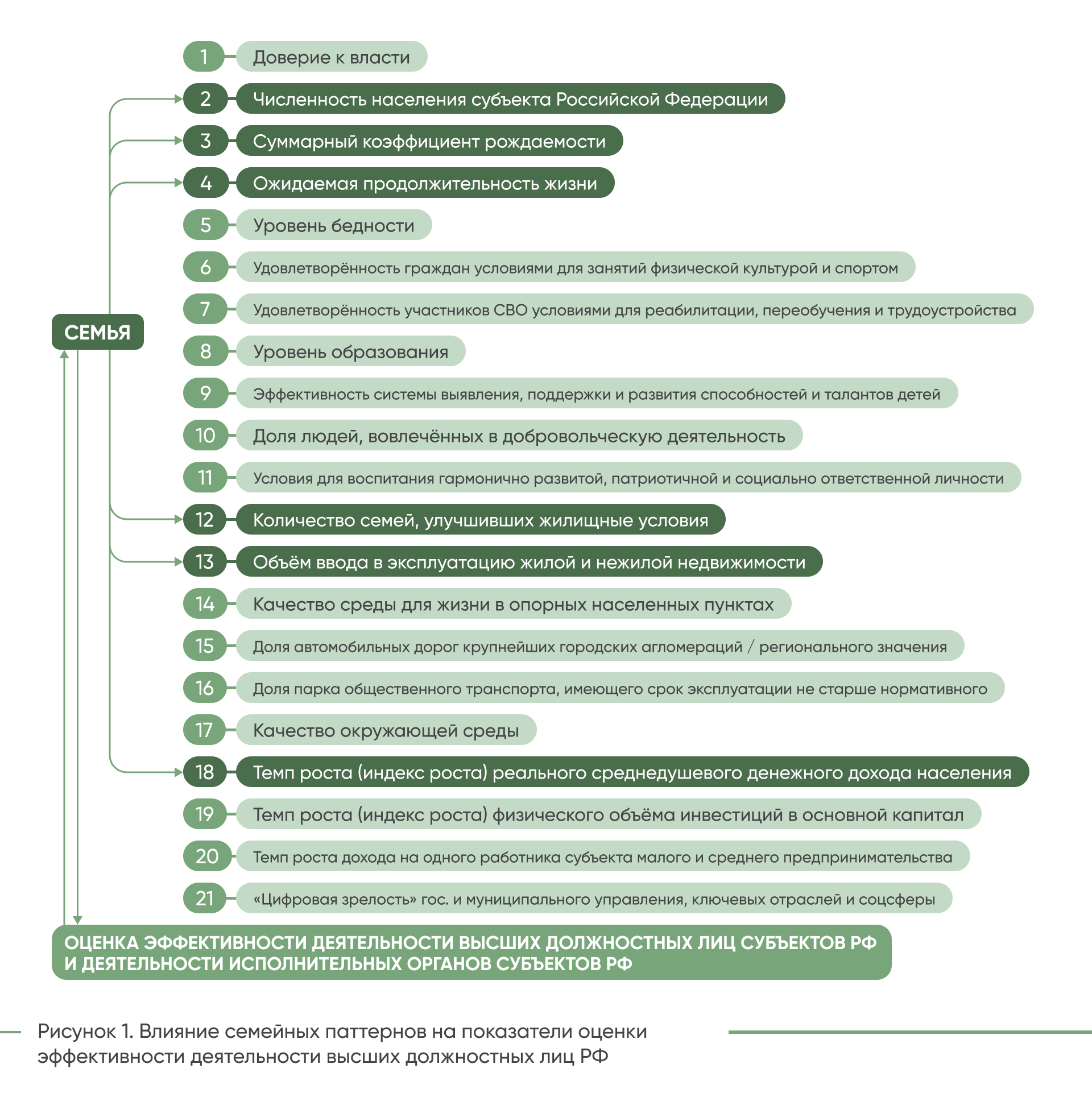

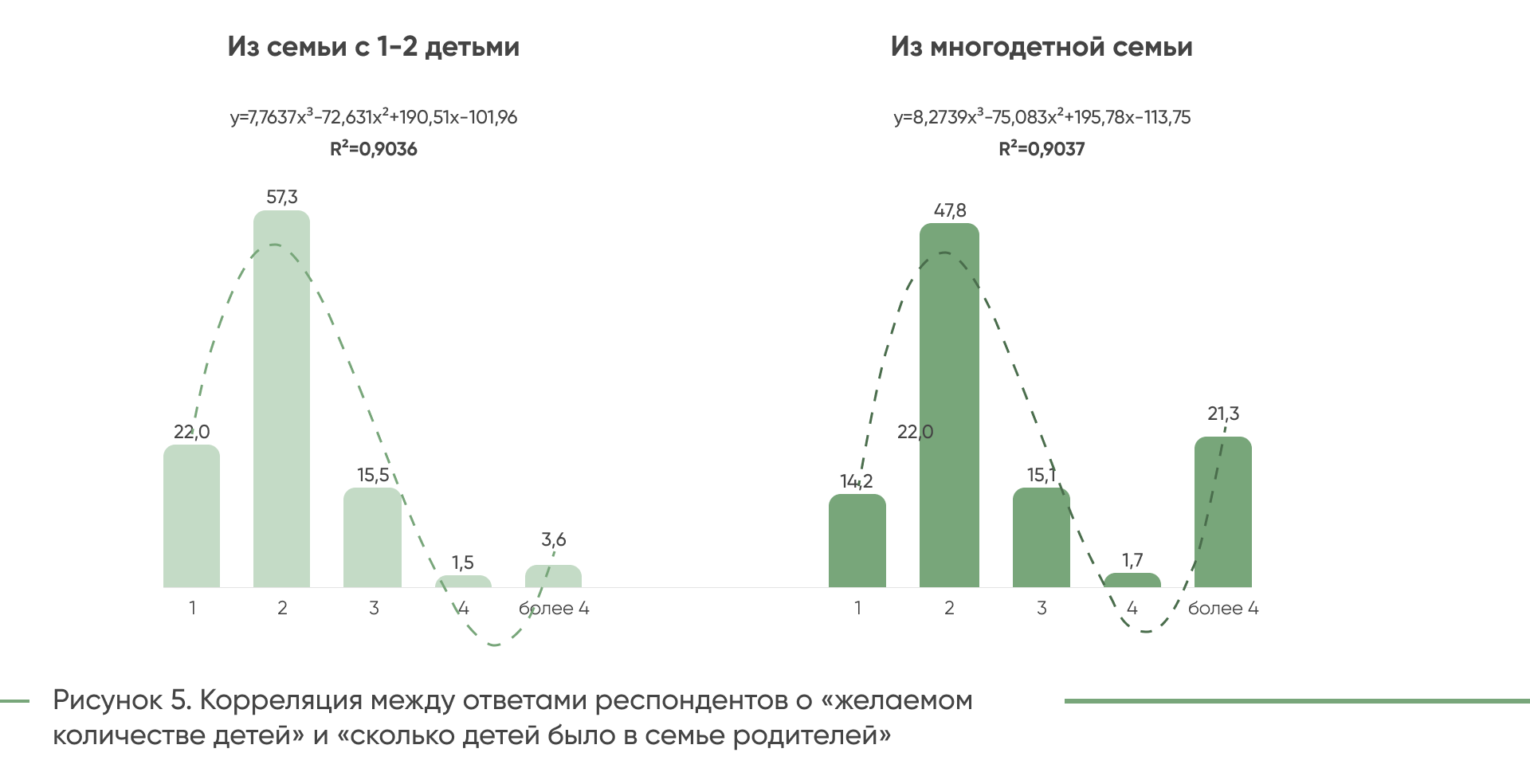

Выявленная положительная тенденция в желании стать

многодетными, была отдельно проанализирована на основе системы запросов к

первичным данным для установления корреляции между ответами на вопросы «о

желаемом количестве детей» и «сколько детей было в семье ваших родителей» (с

учётом двух срезов). Данное сопоставление позволило выявить следующую

корреляцию: 57,3% респондентов, у родителей которых в семье были один – два

ребёнка, хотят иметь двух детей в своей семье и почти пятая часть (22%) —

одного (Рисунок 5а)). 3,6% опрошенных из данной категории планируют иметь пять

и более детей (1,5% — четырёх, 15,5% — трёх).

Примечание: пунктиром показана линия тренда (полиномиальная

аппроксимация третей степени). Источник: построено авторами на основе

результатов опросов 2017 и 2024 годов.

Таким образом 20,7% из данной когорты ориентирована на

многодетность. Молодые люди из многодетных семей в большей степени

ориентированы в будущем стать многодетными (38%). Среди них желающих /

планирующих рождение одного ребёнка в семье составляет 47,8%, двух — 14,2%, что

на 9,6 п. и 7,8 п. соответственно ниже, чем у респондентов из семей с 1–2

детьми (Рисунок 5б).

Построенные линии тренда с использованием «Метода наименьших

квадратов» и «Полиномиальной аппроксимации третей степени» доказали тесноту

взаимосвязи между выбранными переменными. Для респондентов из семей, где было

1–2 ребёнка, коэффициент корреляции R2 = 0,9036 (функция y = 7,7637x3–72,631x2

+ 190,51x — 101,96). Для опрошенных из многодетных семей R2 = 0,9370

(функция y = 8,2739x3– 75,083x2 + 195,78x — 1 13,75) (Рисунок

5). Следовательно, можно констатировать, что существует достаточно сильная

зависимость между родительскими семейными паттернами и «желаемым» количеством

детей в будущем.

Обсуждение и выводы

Параметры института семьи, а также семейные паттерны

молодёжи влияют на выполняемые ими функции. Именно поэтому так важно понимать и

регулировать трансформации, происходящие в брачно- семейной сфере [15].

Необходимо чётко представлять и осуществлять градацию современных семейных

ценностей. Для апробации предлагаемой методики были произведены расчёты по

статистическим данным ЦФО. Выделенные агрегированные показатели и результаты

анализа первичной информации (опроса респондентов) целесообразно сопоставить с

результатами исследования, проведённого ВЦИОМ 23 января 2024 г. на тему «Семья

как ценность» (Семья как ценность. — 2 024 год. Ссылка).

Согласно полученным результатам, для большинства (в 2024 г. – 67%, 2023 – 68%)

«идеальная семья» должна быть многодетной, где уделяется большое внимание

воспитанию детей и передаче традиций. Для 87% опрошенных — это является личной

жизненной целью. Преемственность семейных традиций весьма важна для 76%.

Исследование ВЦИОМ (30 мая 2024 г.) показало, что ситуация с «нуклеарными

семьями» в России постепенно меняется в сторону многодетности: 39% наших

сограждан желают иметь трёхдетную семью (десять лет назад таких было 28%)

(Сколько детей нужно для счастья? Ссылка).

Однако ориентация на многодетность характерна для более зрелого поколения.

Среди молодёжи — 9% ориентированы на одного ребёнка в семье. Именно поэтому

следует особое внимание уделять сохранению приверженности у молодёжи

традиционной многодетной модели семьи и семейных традиций. Родительский опыт в

большей степени влияет на представления об идеальном количестве детей, что и

было доказано авторскими исследованиями и выявлено аналитиками ВЦИОМ (чем

больше детей у человека в семье, тем чаще он считает многодетную семью

идеальной — отмечают 77% россиян).

Выдвинутая гипотеза исследования подтвердилась как

полученными вторичными данными (расчётными значениями в корреляционной матрице

прокси- показателей по данным ЦФО), так и первичной информацией (результатами

проведённых опросов в 2024 и 2017 гг.). Выявленные тенденции и тренды

однозначно показали влияние семейных паттернов на планируемое количество детей

в семье, а также на выстраивание брачно- семейных отношений индивида. В

конечном итоге все они влияют на демографические показатели, удовлетворённость

и качество жизни человека. Именно такие показатели являются основополагающими в

оценке эффективности деятельности высших должностных лиц РФ, предложенной

Президентом РФ.

Сформированная методика может быть положена в основу

метрической оценки (про необходимость которой так много говорится в последнее

время) эффективности реализации не только рассматриваемой ОЭДВДЛ, но и других

Национальных проектов, связанных со стратегическими целями развития регионов РФ

и предопределяющих необходимость постоянного мониторинга демографических

показателей и численности населения. Институты семьи и брака оказывают

непосредственно влияние (что было доказано в т. ч. математическим путём) на

большинство показателей, которые предопределяют деторождение. Существует

объективная необходимость «популяризации» многодетности в российских семьях

(традиционных установок и формирования паттернов в нашем обществе), которая

должна быть основой для развития программ роста распространённости модели

«благополучной семьи».

Именно в таком направлении видится активизация

государственной семейной политики, которая способствовала бы не только

повышению внимания к укреплению традиционных ценностей, но и всесторонне

поддерживалась государством для процветания общества.

Список литературы

1. Allport,

G. W. Patterns and grows in personality / G. W. Allport. — New York: Holt,

Rinehart and Winston, 1961. — 593 p.

2. Троцук, И. В. «Статус» института семьи в современном

обществе и семейно- брачные ценности молодёжи / И. В. Троцук, А. Д. Парамонова

// Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. — 2016. — Т. 16 — № 3. — С. 542–558.

3. Rogach,

O. V. Pathologization of behavioral patterns in modern Russian families / O. V.

Rogach, E. V. Frolova, T. M. Ryabova // Conflictology. — 2021. — Vol. 16. — No. 2. —

P. 141–158.

4. Шигашов, Д. Ю. Семейные паттерны в детерминации виктимного

поведения детей и подростков / Д. Ю. Шигашов, Ю. А. Фесенко, В. А. Худик //

Коррекционно- педагогическое образование. — 2018. — № 4(16). — С. 28–44.

5. Schoeman,

S. Economic Hardship and Family-to- Work Conflict: The Importance of Gender and

Work Conditions / S. Schoeman, M. J. Young // Journal of Family and Economic

Issues. — 2 011. — Vol. 32. — Iss. 1. — P. 46–61. — DOI: 10.1007 /

s10834-010-9206-3.

6. Dallos,

A. Stereotypes in the work-family interface as an obstacle to social change? Evidence

form a hungarian vignette study / A. Dallos, J. Kovacs // Journal of Family

Issues. — 2021. — Vol. 42 — Iss. 1. — P. 110–135. — DOI: 10.1177 /

0192513X20916835.

7. Markiewicz,

K. Nature of the interactions between work and family satisfaction in women /

K. Markiewicz, Z. B. Gas // Acta neuropsychological. — 2020. — Vol. 18 — No. 1.

— P. 29– 44. — DOI: 10.5604 / 01.3001.0013.9737.

8. Крошилин, С. В. Специфика брачно- семейных отношений

молодёжи Подмосковья / С. В. Крошилин, Е. И. Медведева // Проблемы развития

территории. — 2018. — № 2(94). — С. 120–140. — DOI: 10.15838 / ptd /

2018.2.94.8.

9. Ярашева, А. В. Семейная ипотека как один из инструментов

демографической политики / А. В. Ярашева, С. В. Макар // Народонаселение. — 2024.

— Т. 27. — № S1. — С. 177–189. — DOI: 10.24412 / 1561-7785-2024-S1-177-189.

10. Вяльшина, А. А. Отношение студентов к детям и

родительству: гендерные и сельско- городские сопоставления / А. А. Вяльшина //

Народонаселение. — 2024. — Т. 27. — № S1. — С. 132–146. — DOI: 10.24412 /

1561-7785-2024-S1-132-146.

11. Корчагина, И. И. Семьи с детьми старшего школьного

возраста: потребность в социальной поддержке / И. И. Корчагина, Л. М. Прокофьева

// Народонаселение. — 2022. — Т. 25. —№ 3. — С. 153–162. — DOI: 10.19181 /

population.2022.25.3.12.

12. Настоящее и будущее семьи в меняющемся мире. Том 2. /

ИСЭПН РАН; Научный совет по проблемам гендерных отношений. — Москва:

Экономическое образование, 2018. — 216 с. — DOI: 10.26653 / 2017 /

978-5-7425-0189-3.

13. Медведева, Е. И. Семья как детерминантная основа

достижения успешности человека (по результатам проекта «Таганрог») / Е. И.

Медведева, С. В. Крошилин, Т. Г. Авачева // Социальное пространство. — 2024. —

Т. 10. — № 3. — DOI: 10.15838 / sa.2024.3.43.6.

14. Гузанова, А. К. Стратегии российских домохозяйств по

улучшению жилищных условий / А. К. Гузанова // Народонаселение. — 2012. — № 2(56).

— С . 062–065.

15. Шабунова, А. А. Современная Российская семья: кризис или

эволюция / А. А. Шабунова, О. Н. Калачикова // Социальное пространство. — 2024.

— Т. 10. — № 2. — DOI: 10.15838 / sa.2024.2.42.2.

16. Ростовская, Т. К. Институциональные ресурсы поддержки и

развития института студенческой семьи: региональные аспекты / Т. К. Ростовская,

О. В. Кучмаева, Е. Н. Васильева // Экономические и социальные перемены: факты,

тенденции, прогноз. — 2023. — Т. 16. — № 2. — С. 112–126. — DOI: 10.15838 /

esc.2023.2.86.6.

Оригинал публикации: Крошилин С. В., Медведева Е. И.

Семейные паттерны в достижении показателей эффективности деятельности

руководителей субъектов РФ // Народонаселение. — 2025. — Т. 28. — № 2. —

С. 16-28. — DOI: 10.24412 / 1561-7785-2025-2-16-28. Ссылка.