Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Введение

Демографическая проблема в современной России является одной

из наиболее острых. С преодолением демографического кризиса связаны

государственные усилия, научные изыскания и тревоги обывателей. Ни у кого не

вызывает сомнений, что воспроизводство будущего населения в стране зависит в

том числе и от репродуктивных планов подрастающего поколения. В свою очередь,

реализация репродуктивных планов опирается на экономические возможности

потенциальных родителей и их репродуктивное здоровье. Специалисты в области

демографии, социологии исследуют преимущественно следующие пути, поддерживающие

рождаемость: оптимизация баланса занятости и родительства, а также материальная

поддержка семьи. Медицинские исследования предлагают научные данные о сбережении

репродуктивного здоровья населения. Тогда как внимание специалистов в области

психолого-педагогических наук нацелено на конструктивные репродуктивные

установки в отношении семьи и родительства, которые выступают базисом

нормальной реализации репродуктивных планов. Таким образом, анализируемый

континуум представлен феноменами стереотипов в отношении семьи и родительства,

репродуктивных установок и убеждений.

Актуальность исследования подтверждается не только

тревожными демографическими данными, но и многочисленными исследованиями

репродуктивных планов и намерений населения. Например, за последние 10–15 лет

снизилось количество людей, считающих, что «человек не может быть по-настоящему

счастливым, если у него нет детей» (с 64 % до 55 %), и закономерно увеличилось

количество убеждённых в обратном – «человек может быть по-настоящему счастливым, не имея детей» (с 16 % до 28 %)

[Осипова, 2020]. Сведения о репродуктивных планах и установках молодёжи ещё

более пугающие. Лишь 18 % молодых людей видят «радость жизни в детях», 47 % не

согласны с традиционной установкой, что «наличие детей является залогом личного

и семейного счастья», а 14 % категорично отдают приоритет

«индивидуалистическим» (эгоистическим, гедонистическим) ценностям в противовес

родительству. При этом среди молодых людей, имеющих репродуктивные планы,

доминирует установка на малодетность (снижается ориентация на двудетность,

повышается ориентация на рождение только одного ребёнка) [Кораблева, 2024;

Ивченков, 2020]. Учеными доказано, что установки на репродукцию, на

родительство начинают формироваться в дорепродуктивных возрастных периодах и

обусловлены множеством факторов [Башкатов, 2021]. Учитывая масштабное

воздействие медийно-информационной среды на социализацию подрастающего

поколения, её необходимо признать важнейшим фактором возникновения и

подкрепления установок на родительство и семейственность у детей и молодёжи.

Понимание масштабов влияния медиа обуславливает

необходимость регулярной оценки того, как позиционируются темы родительства в

популярных среди детей и молодёжи медийно-информационных продуктах. Тематика

родительства и семейных отношений, представленная в популярной медиапродукции

среди детско-юношеской аудитории, рассматривается с точки зрения девиантологии.

То есть особый интерес вызывают негативные стереотипы популярной медиапродукции

в отношении родительства и семейственности.

Цель исследования – составление перечня негативных

стереотипов в отношении родительства и семейственности, циркулирующих в

популярной среди детей и молодежи медиапродукции, и первичная оценка отношения

детско-юношеской аудитории к выявленным стереотипам.

Обзор литературы

В предметное поле данного исследования следует включить

несколько тем. Во-первых, значимыми являются научные сведения о влиянии медийно-информационной

среды на репродуктивное здоровье и репродуктивные планы населения. При этом

особый интерес вызывают исследования такого влияния на детей, ценными являются

научные данные о формировании у подрастающего поколения установок, убеждений в

отношении семейственности и родительства.

Во-вторых, важны материалы о связи социальных стереотипов в

отношении семейственности, родительства и репродуктивных планов, реализуемого

репродуктивного поведения.

Следует оговориться, что под семейственностью будем понимать

ценностную приверженность интересам семьи на основе искренней любви и уважения

к семейным отношениям, исключая менеджерско-юридическое толкование в негативном

ключе (непотизм, кумовство, предоставление льгот родственникам и тому подобное).

Считаем справедливым утверждение Е. В. Поповой о том, что семейственность как

качество личности может и должно быть целью воспитательной работы [Попова,

2013, с. 265].

Под родительством понимается социальная роль родителя,

предполагающая воспитание, заботу о своём ребёнке, сопровождаемая переживанием

родительских чувств; родительство воплощается в отцовстве и материнстве

[Лущенко, 2014; Cornford, 2013].

Результаты многочисленных исследований подтверждают постулат

о том, что политика поддержки функционирования института семьи должна

предусматривать сопровождение и коррекцию репродуктивных планов молодёжи

[Гурко, 2019]. Научное сообщество подчёркивает, что на сегодняшний день

недостаточно осознаётся социокультурная роль медийно-информационной среды в

конструировании и репрезентации образа семьи [Мищенко, 2014; Coyne, 2018].

Очевидно, что ориентация на семейственность и родительство

по своей сути противоположны эгоистическим, гедонистическим, консьюмерным

(потребительским) жизненным смыслам и установкам на бездетность. Тем не менее

исследователи фиксируют агрессивную пропаганду в медиа сознательного и

добровольного отказа от родительства «во имя личного счастья и свободы»

[Белинская, 2018]. Тревожными являются сведения о том, что в период с 1991 г.

по 2022 г. наблюдалась устойчивая тенденция увеличения числа фильмов и сериалов

с негативной тональностью по отношению к деторождению, к многодетности,

процессу воспитания детей в семье [Нештаев, 2024]. Н. О. Автаева, проводя

регулярные жанрово-тематические и частотные анализы медиапродукции об институте

семьи, показала, что медиаконтент, насыщенный негативными стереотипами о семье,

может деструктивно влиять на поведение медиапотребителей и существенно влиять

на демографическую ситуацию, то есть может быть весомым фактором девиантности в

сексуально-репродуктивной сфере [Автаева, 2021; 2022]. В научных публикациях

регулярно предлагаются к осмыслению результаты контент-анализов медиапродукции

с семейной тематикой [Желнина, 2019; Тюлюнова, 2020; Федорова, 2022],

оцениваются дискурсы сетевых сообществ вокруг семейных проблем [Козлова, 2020;

Neumann, 2024; Barnwell, 2023]. Учёные изучают символизацию образов семьи в

культуре [Флиер, 2014] и определяют характеристики либерального и

консервативного образа семьи в семейной политике государств, в медиаконтенте и

в представлениях обывателей [Писаренкова, 2020]. Однако систематизацию

негативных стереотипов о семье, представленных в медиапродукции (особенно в

популярной среди детско-юношеской аудитории), обнаружить не удалось.

В этой связи логичным видится осмысление феноменологии

социальных стереотипов и их влияния на убеждения, установки и поведение

личности. Под стереотипами будем понимать

«схематизированные модели оценок, сравнительно устойчивые

обобщённые представления об особенностях и поведении представителей той или

иной социальной группы» [Фань, 2021, с. 279]; активация стереотипов, в том

числе и негативных, оказывает воздействие на социальную жизнь [Фань, 2021, с.

279], превращая стереотипы в индивидуальные установки, закрепляясь в сознании

[Hummer, 2024]. Наряду с этим, специалистами в области психологии влияние

целенаправленной стереотипизации признаётся способом мощного

информационно-психологического воздействия на индивида (наряду с внушением,

агитацией, убеждением и проблематизацией), который заключается в формировании у

медиапотребителей представлений о «нормальности», повсеместной распространённости

и приемлемости определённых моделей поведения [Морозов, 2018]. Акцентируем

внимание, что «социальные стереотипы усваиваются очень рано и используются

детьми задолго до возникновения ясных представлений о тех группах, к которым

они относятся» [Агеев, 1986, с. 95], а мотивация к деторождению и стремление к

осознанному, ответственному родительству формируется преимущественно социальной

средой [Nachoum, 2023; Bittman, 2020; Szymanik-Kostrzewska, 2022].

Как было отмечено выше, стереотипы влияют на формирование в

сознании установок. Установки описываются учёными разнопланово: как механизм

преадаптации к неопределённому будущему, как предрасположенность к определённому

поведению, как склонность к совершению типичного поведения, как готовность к

выполнению поведенческих стереотипов. Продолжая логику, брачно-семейные

установки видятся как «набор социальных установок на семейные ценности, отношение

к браку, гендерные роли, рождение детей»; репродуктивные установки отражаются в

установках на деторождение или отказ от него; родительские установки

представляют собой «эмоциональную и ценностную готовность отцов и матерей к

взаимодействию со своими детьми» [Башкатов, 2021, с. 10–11].

В то же время центральными становятся вопросы о девиантном

родительстве и его связи с негативными стереотипами, убеждениями, установками в

отношении семейственности и деторождения. Весомый вклад в изучение причин девиантного

родительства (включающих и негативные стереотипы, установки, убеждения) внесли

М. А. Беляева [Беляева, 2012] и Н. П. Фетискин, В. В. Козлов [Фетискин, 2018].

Имеющиеся теоретические данные позволяют продолжить изучение

медиаконтента на предмет содержащихся негативных стереотипов в отношении

семейственности и родительства, а также изучение отношения подрастающего

поколения к таким стереотипам.

Методы исследования

Первый этап исследования представлял собой отбор для анализа

популярной в детско-юношеской среде медийно-информационной продукции с

тематикой семейственности и родительства. Для этого посредством мессенджеров и

социальных сетей было разослано письмо-приглашение принять участие в опросе

детей и молодёжи в возрасте 10–17 лет. Письмо-приглашение содержало

приветствие, указание на авторов и цель исследования, краткое описание

содержательных элементов опроса, благодарность откликнувшимся и ссылку на

Google-таблицу общего доступа для удалённого заполнения респондентами.

Письмо-приглашение распространялось среди так называемых

«родительских чатов» в мессенджерах и «родительских площадок» в социальных

сетях (для соблюдения законодательного и этического требования о необходимости

получения разрешения родителей на участие детей в опросах). Таким образом

родители посодействовали в получении нами ответов от 213-ти несовершеннолетних.

Вторым каналом сбора материала стало интервьюирование

студентами (специальность «Педагогика и психология девиантного поведения» в

Кубанском государственном университете) указанной категории несовершеннолетних

в ближайшем окружении. Также предварительно было получено согласие родителей на

участие каждого ребёнка в опросе. Таким образом были зафиксированы ответы 138

несовершеннолетних. Выборку составил 351 человек в возрасте 10–17 лет; из них –

204 девочки/ девушки и 147 мальчиков/юношей.

Google-таблица и вопросы интервью были достаточно простыми и

понятными для респондентов – необходимо было назвать предпочитаемый в момент

опроса медиапродукт («который сейчас тебе нравится больше всех») в нескольких

категориях: художественный фильм, мультипликационный фильм, песня, компьютерная

игра, сообщество в социальных сетях (подписки, группы, блогер-каналы и тому

подобное), интернет-сайт, на котором чаще всего респондент проводит свободное

время. В итоге был получен список из 624 медиапродуктов, популярных среди детей

и юношей (некоторые медиапродукты повторялись в ответах и были учтены как одна

позиция).

Подавляющая часть медиапродуктов была содержательно знакома

автору статьи и помогавшим студентам, неизвестные медиапродукты были

просмотрены (прослушаны, проиграны) для понимания изучаемого медиаматериала. Из

всего массива предпочитаемых медиапродуктов были отобраны те из них, которые

максимально явно затрагивают тему семейственности и родительства (тема семейных

и родительско-детских отношений, тема взаимоотношений супругов в момент

рождения и появления детей в семье, тема беременности и репродуктивной

культуры, тема многодетности и другие). Далее в соответствии с целью настоящего

исследования были отобраны медиапродукты (116 наименований) с позиционированием

семейственности и родительства в негативном контексте, то есть семейственность

и родительство преподносились с осуждением, глумлением, пренебрежением и

использованием ругательно-уничижительных ярлыков.

Вторым этапом исследования стал контент-анализ полученных на

предыдущем этапе 116 медиапродуктов, позиционирующих семейственность и

родительство в явно негативном ракурсе: 22 художественных фильмов, 5

мультипликационных фильмов, 58 песен (и музыкальных видеоклипов), 7

компьютерных игр, контент 19 сообществ в социальных сетях (подписки, группы,

блогер-каналы и тому подобное), контент 5 интернет-сайтов.

Контент-анализ медиапродуктов с негативной тональностью в

отношении семейственности, родительства осуществлялся посредством аннотирования

единиц контент-анализа, смысловых единиц, обобщения полученных данных.

Контент-анализ был формализован с помощью классификаторов единиц анализа и

бланков анализа. Основные смысловые единицы: запланированное/незапланированное

деторождение, отношение к беременности и деторождению,

бездетная/детная/многодетная семья, родительско-детские отношения,

трудности/положительные стороны родительства. Задача заключалась в составлении

перечня негативных стереотипов относительно семейственности и родительства в

медиапродукции, популярной среди детей и молодежи. Подчеркнём, что изначально

не было предзаданных кодов и категорий стереотипов, перечень негативных

стереотипов был выведен индуктивно из полученных смысловых данных; группировка

стереотипов велась с опорой на имеющиеся теоретические сведения об изучаемых

феноменах. Также в задачи входило определение частотности негативных

стереотипов в медиапродуктах.

На третьем этапе исследования полученный перечень негативных

стереотипов в популярной медиапродукции стал основанием разработки анкеты,

ориентированной на выяснение отношения детей и молодёжи к данным стереотипам.

Анкетирование проводилось с помощью отправки ссылки на анкету по контактам

родителей, которые ранее согласились на участие своих детей в исследовании.

Анкета сопровождалась письмом, разъясняющим цели данного опроса и его краткое

описание.

Аналогичная работа была проведена студентами-интервьюерами с

ранее опрошенными респондентами (после получения согласия родителей).

Анкета была оформлена с помощью Google Форм. Анкетный опрос

был составлен по принципу, отчасти схожему с методом семантического дифференциала,

и включал 5-бальные биполярные оценочные шкалы. В качестве противоположных

полюсов, заданных посредством суждений, антагонистичных по смыслу, выступали, с

одной стороны, найденные негативные стереотипы в отношении семейственности,

родительства, и высказывания о семейственности, родительстве в положительном

ракурсе (семантически противоположные «негативным» суждениям) – с другой

стороны. Шкалы в опросном листе предъявлялись не по блокам стереотипов, а

перечислялись в случайном порядке (были смешаны). Полюса шкал в опроснике

систематически менялись местами, чтобы у респондентов не создавалось ощущение,

что какая-то сторона шкалы условно позитивная, а какая-то негативная.

Такое конструирование анкеты (по принципу теста Ч. Осгуда

[Osgood, 1957]) позволяет оценивать «слаборефлексируемые структуры сознания, …

которые служат почвой для формирования стереотипов и ценностных представлений,

… и упрощает математическую обработку мнения респондентов» [Сикевич, 2016, с.

120], а также снимает проблему социальной желательности ответов [Новиков,

2011].

В итоге третьего этапа исследования было собрано 202 анкеты

(от 135 девочек/девушек и 67 мальчиков/юношей).

Следует оговориться, что результаты третьего этапа

исследования не претендуют на выявление взаимосвязи или влияния исследуемых

переменных (негативных стереотипов в медиа и с негативными убеждениями,

установками индивидов в отношении семейственности, родительства). Основной

задачей этого этапа следует признать апробацию анкеты и пилотное изучение

распространённости среди детско-юношеской аудитории негативных убеждений и

представлений, сходных с негативными стереотипами в популярных медиа.

Результаты исследования

Анализ содержания медиапродукции с тематикой семейственности

и родительства в негативной тональности, позволил составить перечень

стереотипов. Данные стереотипы можно сгруппировать следующим образом:

− блок стереотипов, связанных с деторождением;

− блок стереотипов, связанных со статусом родителей и

супружескими отношениями;

− блок стереотипов, связанных с родительско-детскими

отношениями и отношениями сиблингов;

− блок стереотипов, связанных с финансово-бытовым положением

семьи с детьми.

В блок стереотипов, связанных с деторождением, входят:

стереотип примитивно биологизаторского толкования родительства, семейственности

(вариативные сентенции: «размноженцы», «плодячки», «коровы, рожающие, чтобы их

доили», «отложила личинку»); стереотип о сложном протекании беременности

(«болезненность» беременности); стереотип о высоком риске смерти во время

беременности и в родах; стереотип об ухудшении здоровья матери после рождения

ребёнка («каждое последующее рождение ребёнка сильнее ухудшает здоровье

матери»); стереотип об ухудшении внешнего вида матери после рождения ребёнка

(«каждое последующее рождение ребёнка сильнее ухудшает внешний вид матери»);

стереотип об ухудшении внешнего вида отца после рождения ребёнка; стереотип о

невыносимых муках при родах и послеродовом восстановлении; стереотип об

обязательной послеродовой депрессии;

стереотип о непреодолимых и длительных

сложностях в процессе ухода за младенцем (вариативные сентенции: «первые

месяцы с младенцем-сущий ад», «младенец – это пытка для родителей»); стереотип о

непереносимости детского плача; стереотип о невыносимом режиме без сна у

родителей; стереотип о брезгливости к детским испражнениям; стереотип об утрате

родителями возможностей и стремления к гигиене и уходу за собой (вариативные

сентенции: «невозможность сделать прическу и маникюр», «редко принимают душ

из-за нехватки времени», «в вечно обгаженной ребёнком одежде»); стереотип о

мучительных гастрономических ограничениях у родителей маленьких детей

(вариативные сентенции: «надо есть неаппетитную и невкусную детскую еду», «надо

есть объедки с детского стола», «в кафе и ресторанах не любят посетителей с

маленькими детьми», «придется полностью отказаться от алкоголя» и другие).

В блок стереотипов, связанных со статусом родителей и

супружескими отношениями, включены: стереотип об отдалении супругов и разладе в

сексуальных взаимоотношениях между супругами после рождения детей; стереотип о

мучительности изменения привычек у родителей; стереотип об утрате родителями

«свободы» (вариативные сентенции: «прикованность к дому», «невозможность

путешествовать и развлекаться», «отмена хобби», «чем больше детей – тем меньше

времени пожить для себя» и т. д.); стереотип о невозможности дальнейшего

развития родителей (повышения уровня образования, культуры и тому подобное); стереотип

об утрате родителями возможности путешествовать; стереотип о повышенной

социальной уязвимости и личностной тревожности родителей (вариативные

сентенции: «другие будут тобой манипулировать, используя твоего ребёнка», «с

появлением ребёнка навсегда исчезает покой и прирастают тревоги»); стереотип о

глупости, недальновидности многодетных родителей; стереотип о социальном

неблагополучии, маргинальности многодетных семей.

В блок стереотипов, связанных с родительско-детскими

отношениями и отношениями сиблингов, включены: стереотип о возможных

ограничениях здоровья и неполноценного развития будущего ребёнка (вариативные

сентенции: «вдруг ребёнок родится больным и ты намучаешься», «твой ребёнок

может быть хуже других»); стереотип о непредсказуемости результатов воспитания

(вариативные сентенции: «воспитывай-не воспитывай, тебя потом дети сдадут в дом

престарелых», «от тебя может ничего не зависеть и всё равно вырастет моральный

урод»); стереотип об обязательности конфликтов и конкурирования между

сиблингами (братьями и сёстрами); стереотип об обязательности конфликтов и

взаимного непонимания между родителями и детьми (особенно в подростковом

возрасте); стереотип об отсутствии времени у многодетных родителей для

полноценного развития всех детей; стереотип об «эксплуатации труда» старших

детей.

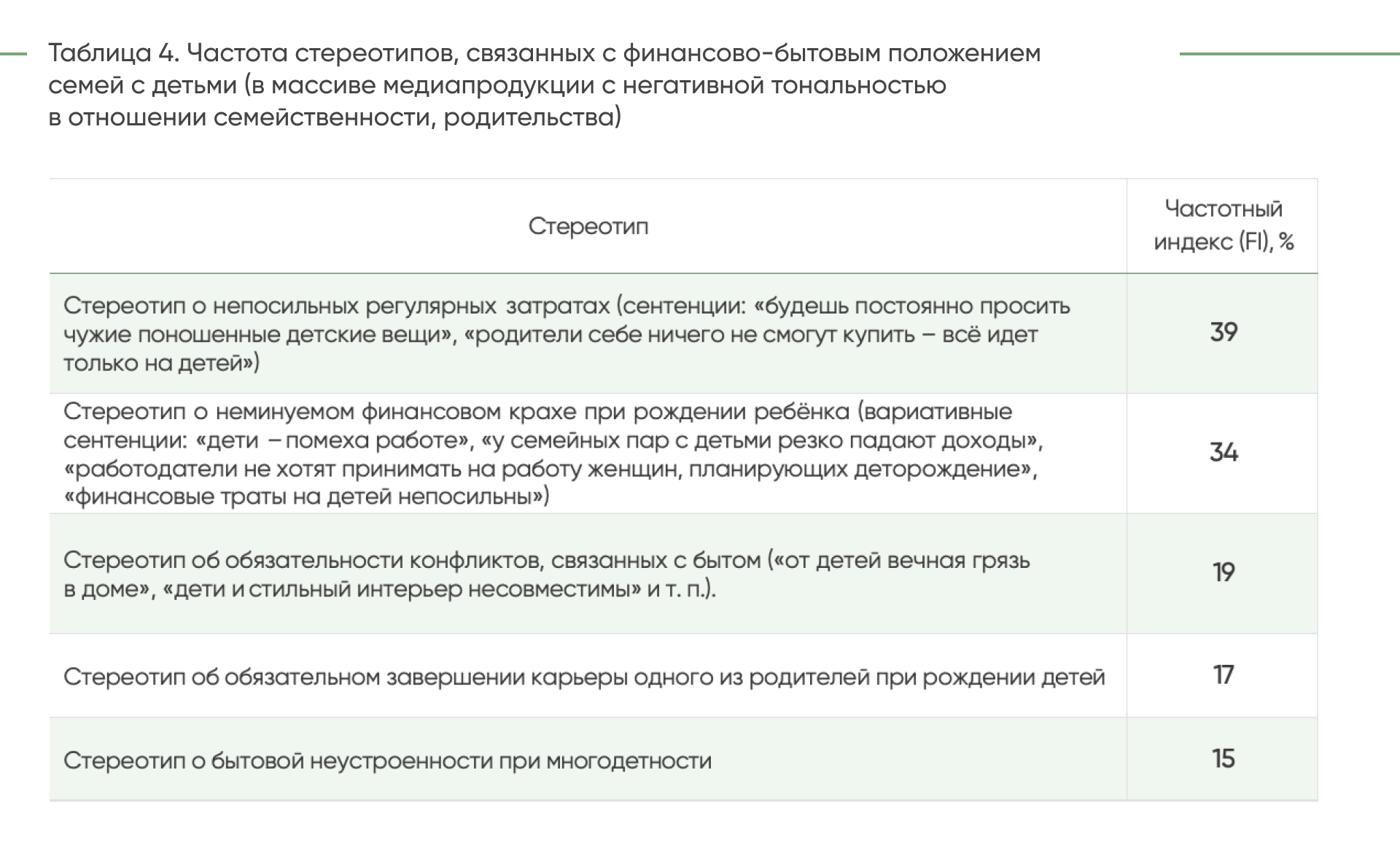

В блок стереотипов, связанных с финансово-бытовым положением

семей с детьми, входят: стереотип о неминуемом финансовом крахе при рождении

ребёнка (вариативные сентенции: «дети – помеха работе», «у семейных пар с

детьми резко падают доходы», «работодатели не хотят принимать на работу женщин,

планирующих деторождение», «финансовые траты на детей непосильны»); стереотип об

обязательном завершении карьеры одного из родителей при рождении детей;

стереотип о непосильных регулярных затратах (сентенции: «будешь постоянно

просить чужие поношенные детские вещи», «родители себе ничего не смогут купить

– всё идет только на детей»); стереотип об обязательности конфликтов, связанных

с бытом («от детей вечная грязь в доме», «дети и стильный интерьер

несовместимы» и тому подобное); стереотип о бытовой неустроенности при

многодетности.

Стоит оговориться отдельно: представленный перечень суждений

составлен так, чтобы была очевидной негативная тональность и чрезмерное

преувеличение некоторых действительно имеющихся трудностей, обусловленных

рождением и воспитанием детей. Данный перечень нисколько не отрицает возможные

проблемы (типа тяжелого протекания беременности, послеродовой депрессии,

прибавления в весе и тому подобное) и очевидные изменения жизни супругов после

рождения детей (смена привычек, изменения режима сна и т. д.). Акцентируем

внимание, что выявленные стереотипы поданы в анализируемой медиапродукции через

апелляцию к отрицательным эмоциям медиапотребителя: семейные трудности и

текущие дела преподнесены как невыносимые страдания и чуть ли неимоверные муки

родителей, как ущерб для родителей и «окончание счастья» супругов. При этом

положительные стороны отцовства, материнства, семейственности практически не

затрагиваются или подаются размыто, неявно, с существенным перевесом негатива.

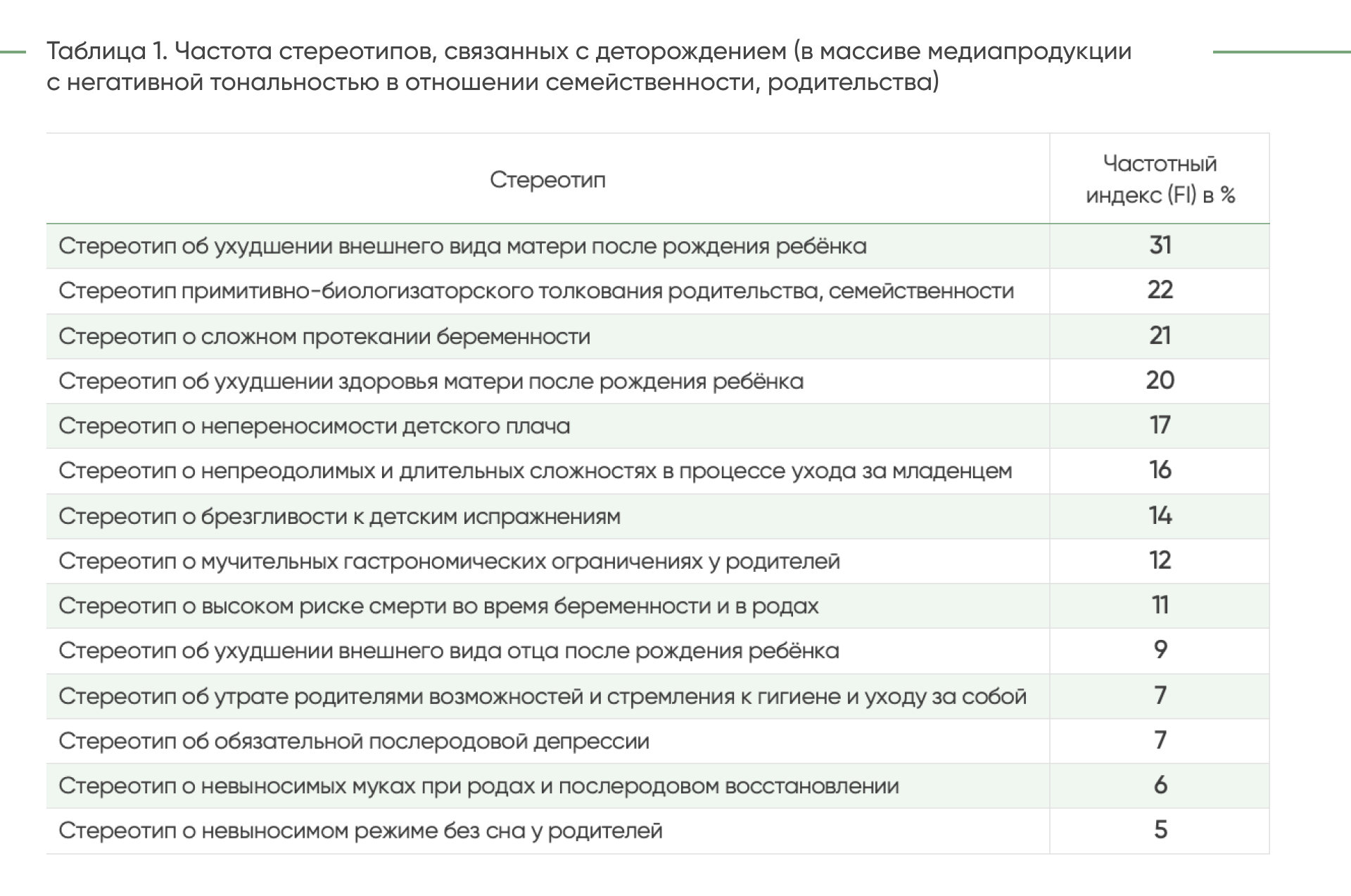

Определение частоты определённых стереотипов в

медиапродукции осуществлялось с использованием формулы: FI = (N/T) * 100, где

FI – частотный индекс, N – количество появлений стереотипа в массиве

медиапродукции с негативной тональностью в отношении семейственности,

родительства, T – общее количество возможностей появления стереотипа в массиве

медиапродукции с негативной тональностью в отношении семейственности,

родительства. Полученное число (от 0 до 1) переводится в проценты. Частота

стереотипов в массиве медиапродукции с негативной тональностью в отношении

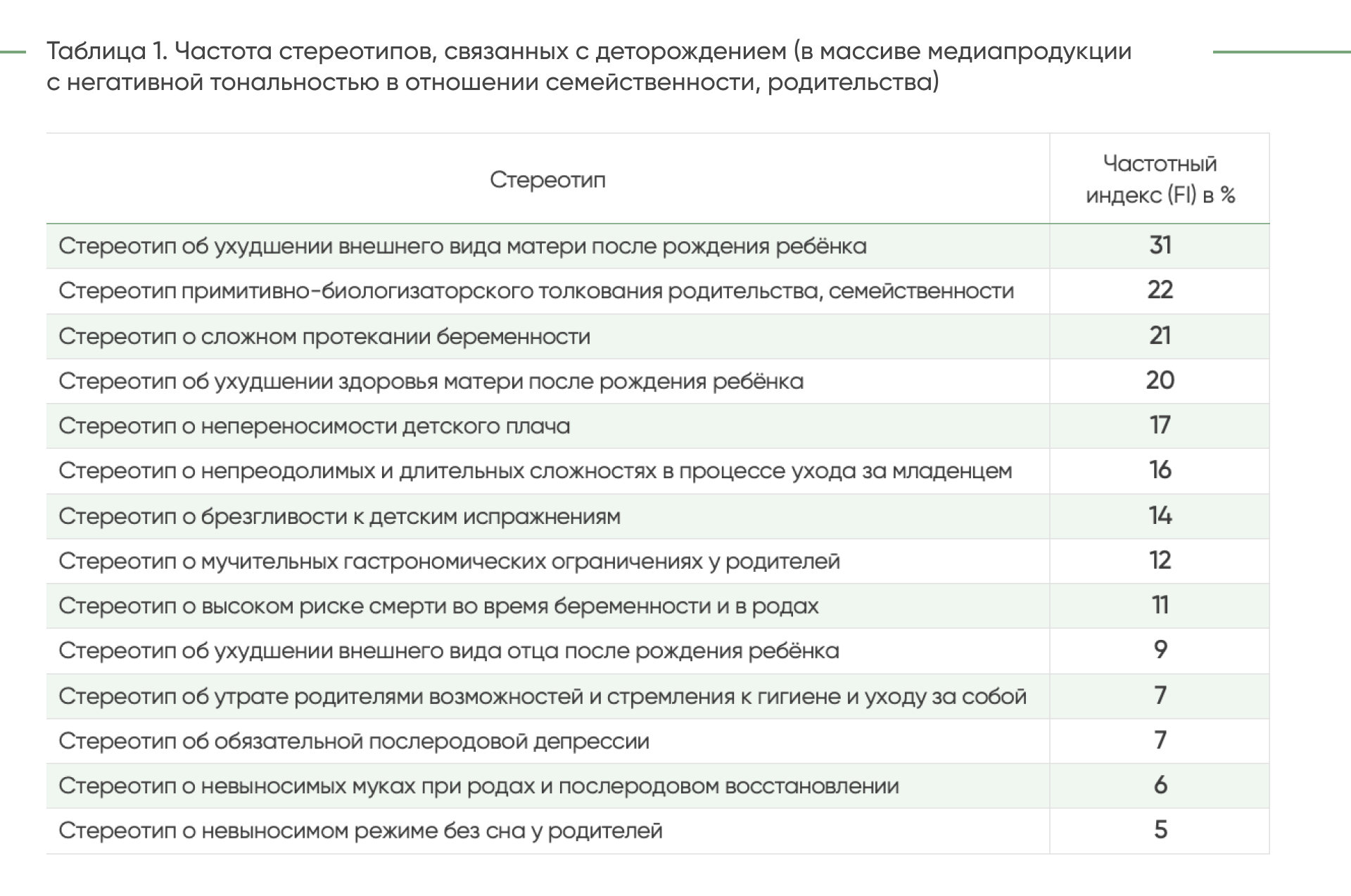

семейственности, родительства отображена в Таблицах 1-4.

Таблица 1 демонстрирует, что наиболее распространённым

стереотипом в данном блоке является стереотип об ухудшении внешнего вида матери

после рождения ребёнка. Также к наиболее часто встречающимся можно отнести

стереотип примитивно-биологизаторского толкования родительства,

семейственности, стереотип обязательных осложнений при беременности, стереотип

об ухудшении здоровья матери после рождения ребёнка.

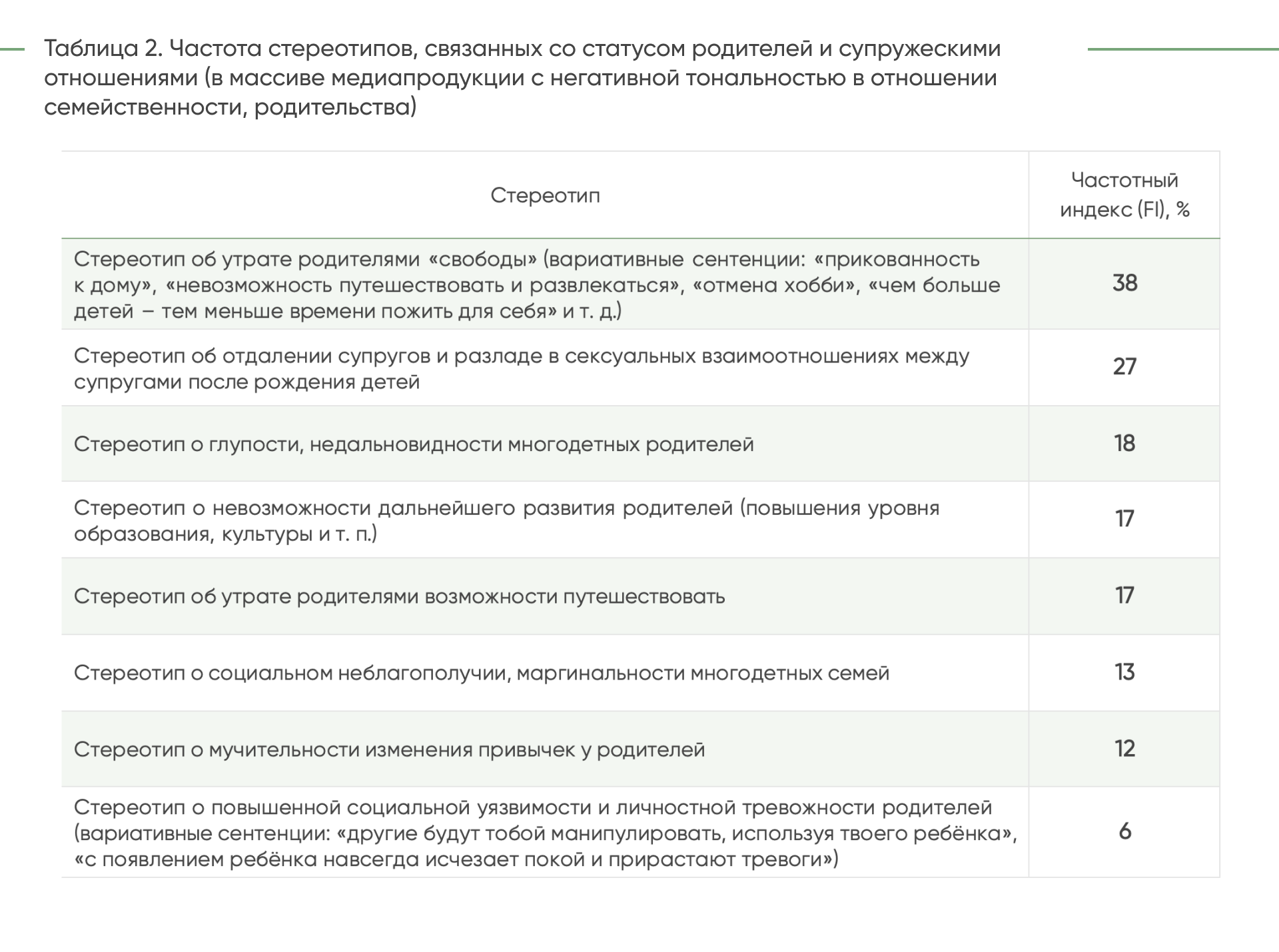

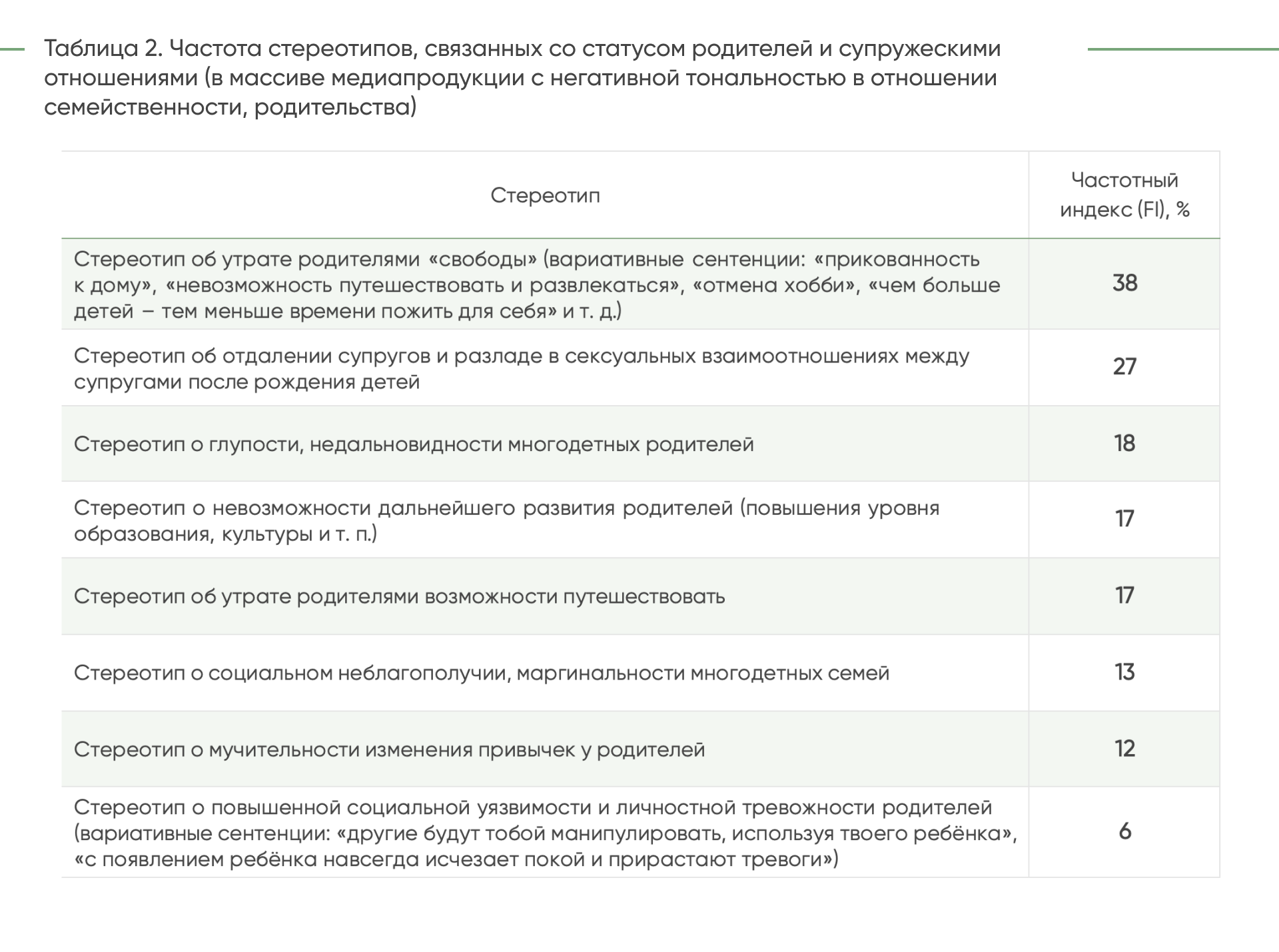

Как показано в Таблице 2, в популярной среди детей и

молодежи медиапродукции наиболее частыми стереотипами, связанными со статусом

родителей и супружескими отношениями, являются: стереотип об утрате родителями

«свободы» и стереотип об отдалении супругов и разладе в сексуальных

взаимоотношениях между супругами после рождения детей (акцентируем: эта

тематика отчётливо прослеживается в медиапродукции, которой юные респонденты

пользуются и называют предпочитаемой!).

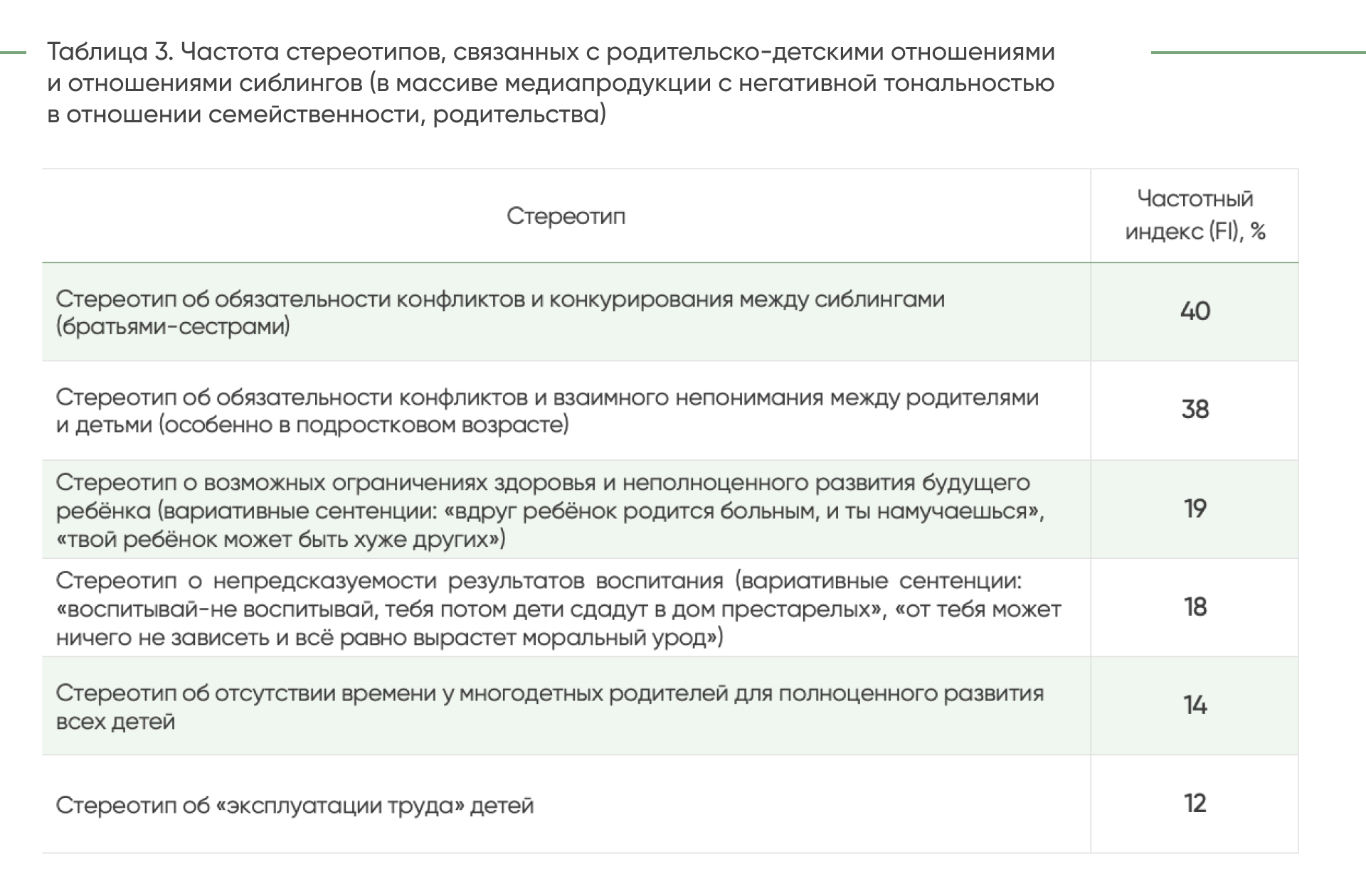

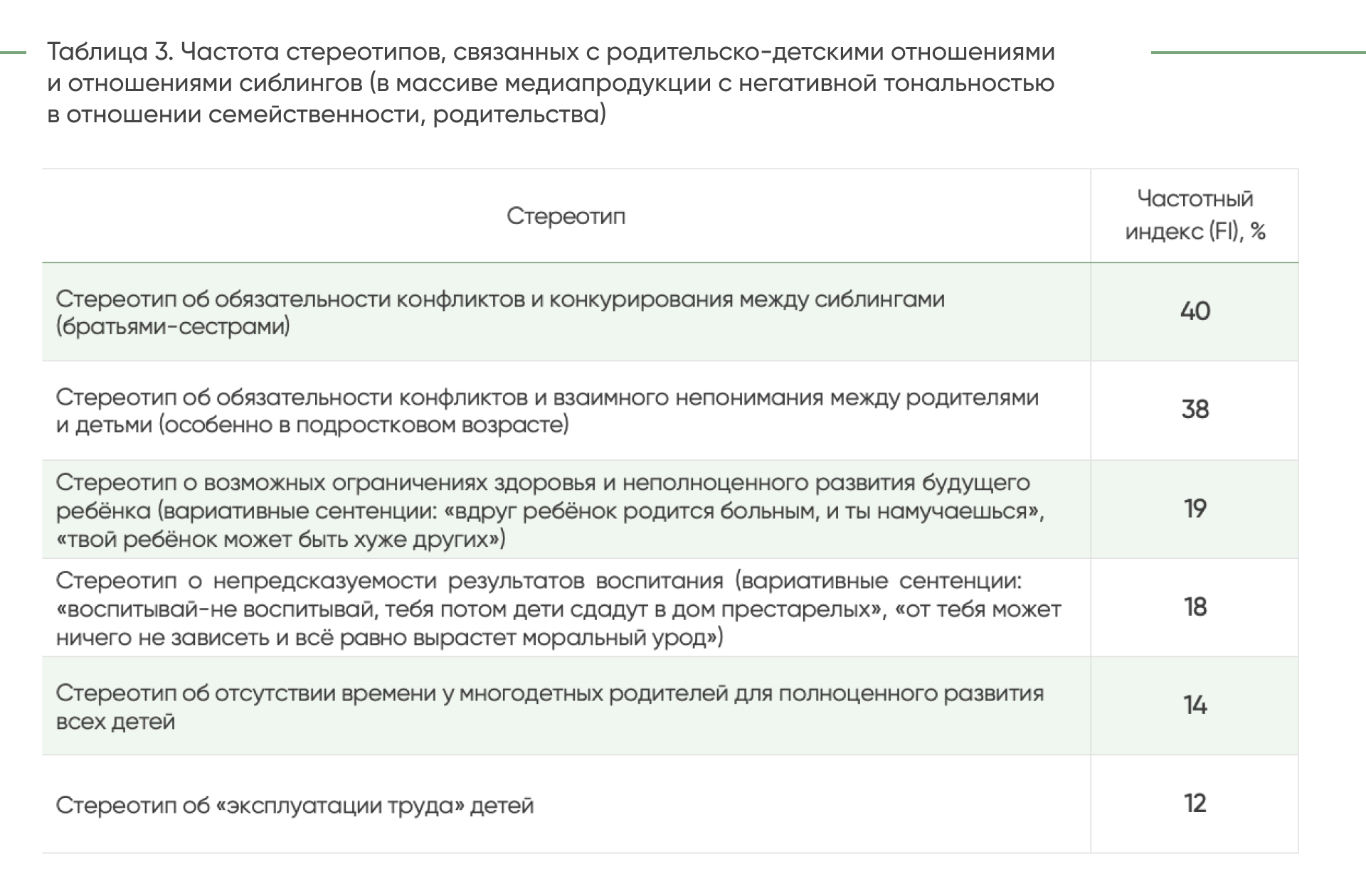

Среди стереотипов, связанных с родительско-детскими

отношениями и отношениями сиблингов, наиболее частыми являются стереотип об

обязательности конфликтов и конкурирования между сиблингами и стереотип об

обязательности конфликтов и взаимного непонимания между родителями и

подростками (Таблица 3).

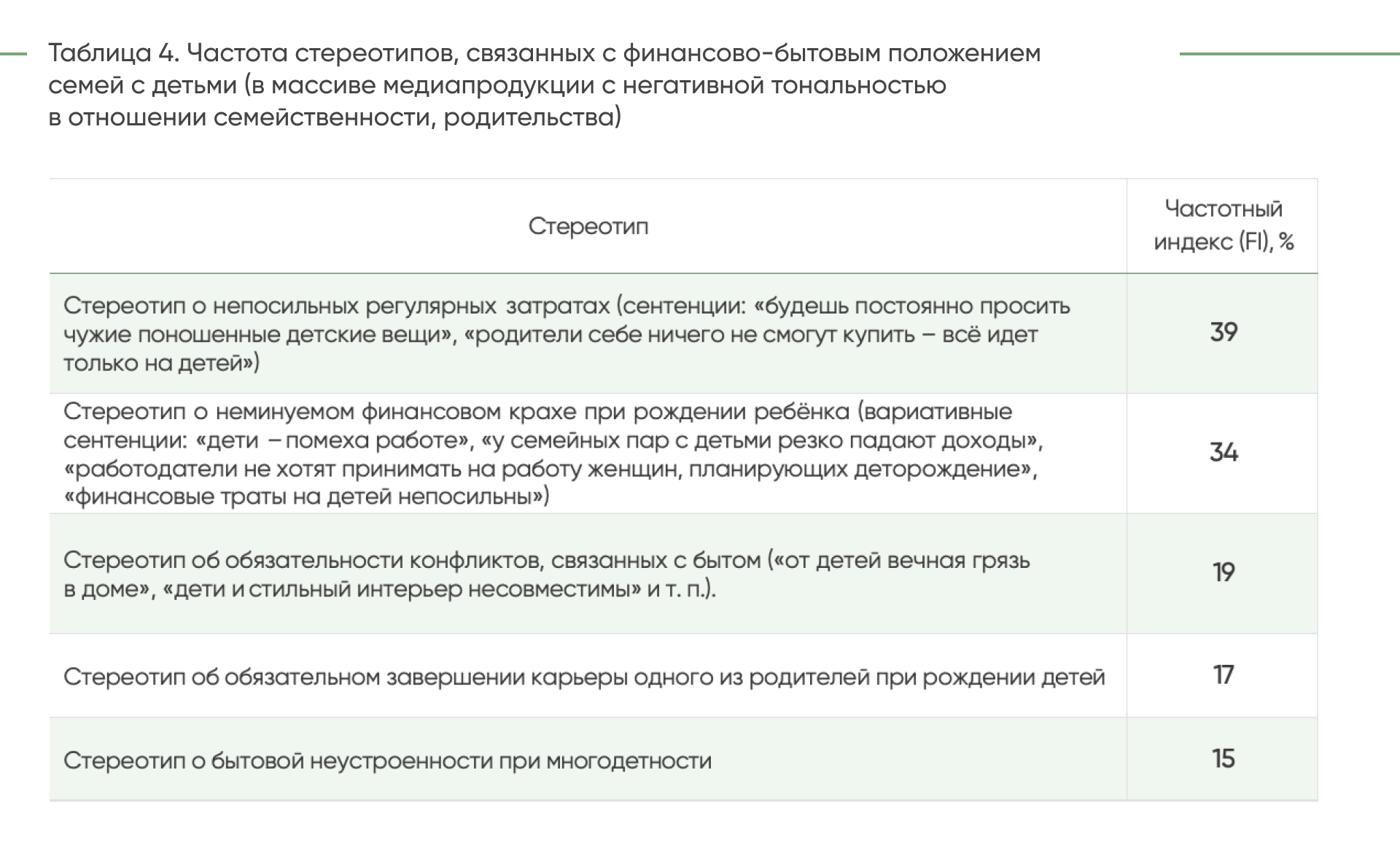

Согласно Таблице 4, наиболее частыми стереотипами о

финансово-бытовом положении семей с детьми являются стереотипы о непосильных

регулярных затратах и о неминуемом финансовом крахе при рождении ребёнка.

Особо следует отметить тот факт, что в подавляющей части

анализируемой медиапродукции (почти в 2/3) одномоментно представлены более чем

5 стереотипов, то есть предпочитаемые детско-юношеской аудиторией медиапродукты

насыщены антинатальными и «антисемейственными» посылами.

Далее респондентам, участвовавшим в опросе по установлению

популярной медиапродукции, предлагалось через анкету высказать своё отношение к

выявленным стереотипам в отношении семейственности и родительства. Нами

осознавалось, что анкетирование не позволит установить взаимосвязь или влияние

медиапродуктов на формирование негативных убеждений у респондентов; целью

анкетирования выступало пилотное изучение распространённости среди юных

медиапотребителей негативных убеждений-стереотипов об институте семьи и

родительства.

По этическим соображениям вопросы про некоторые стереотипы

респондентам не задавались (например, про стереотип о высоком риске смерти

женщин в родах, про стереотип о родительстве как о примитивном исполнении

биологической функции размножения и другие).

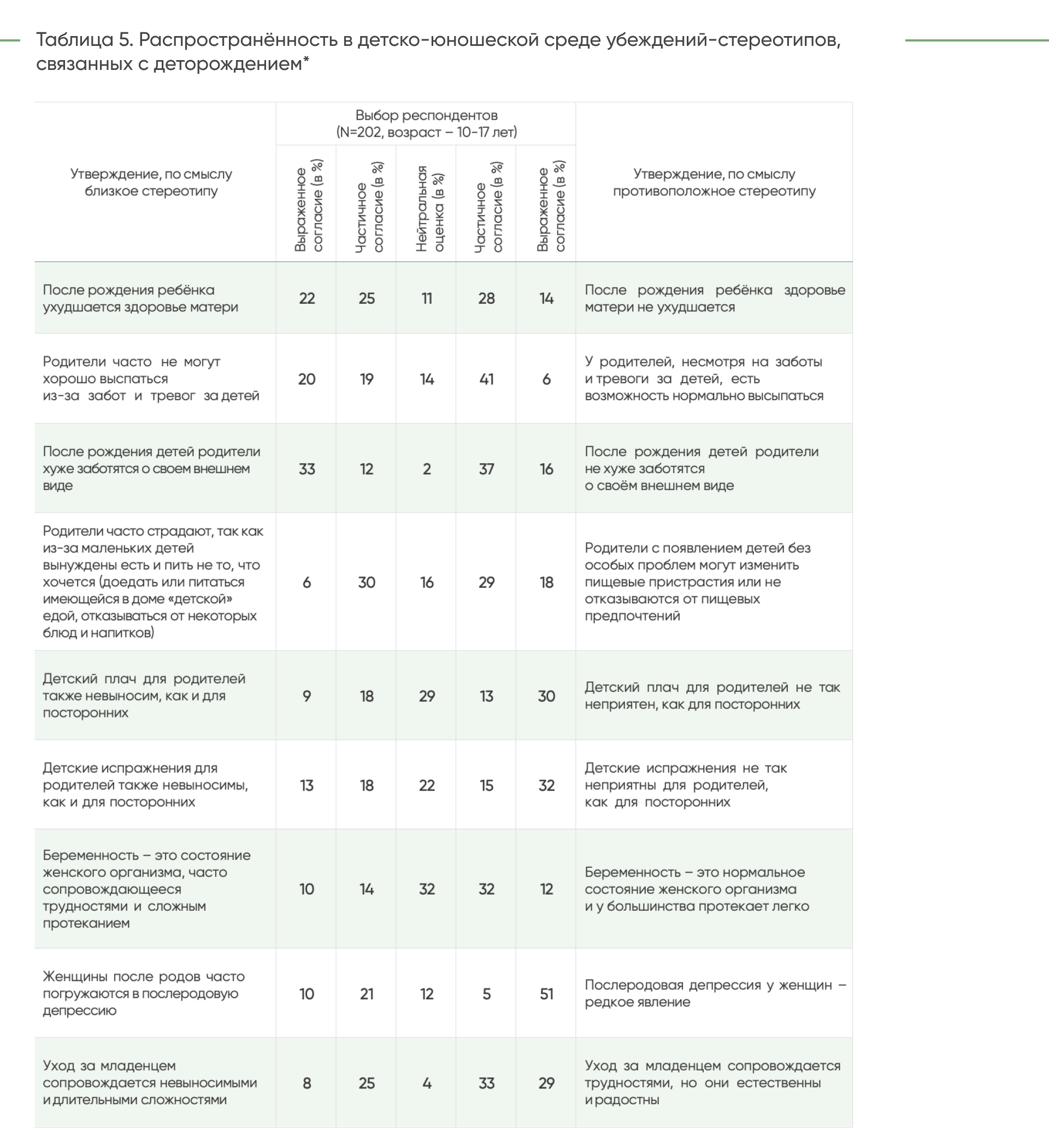

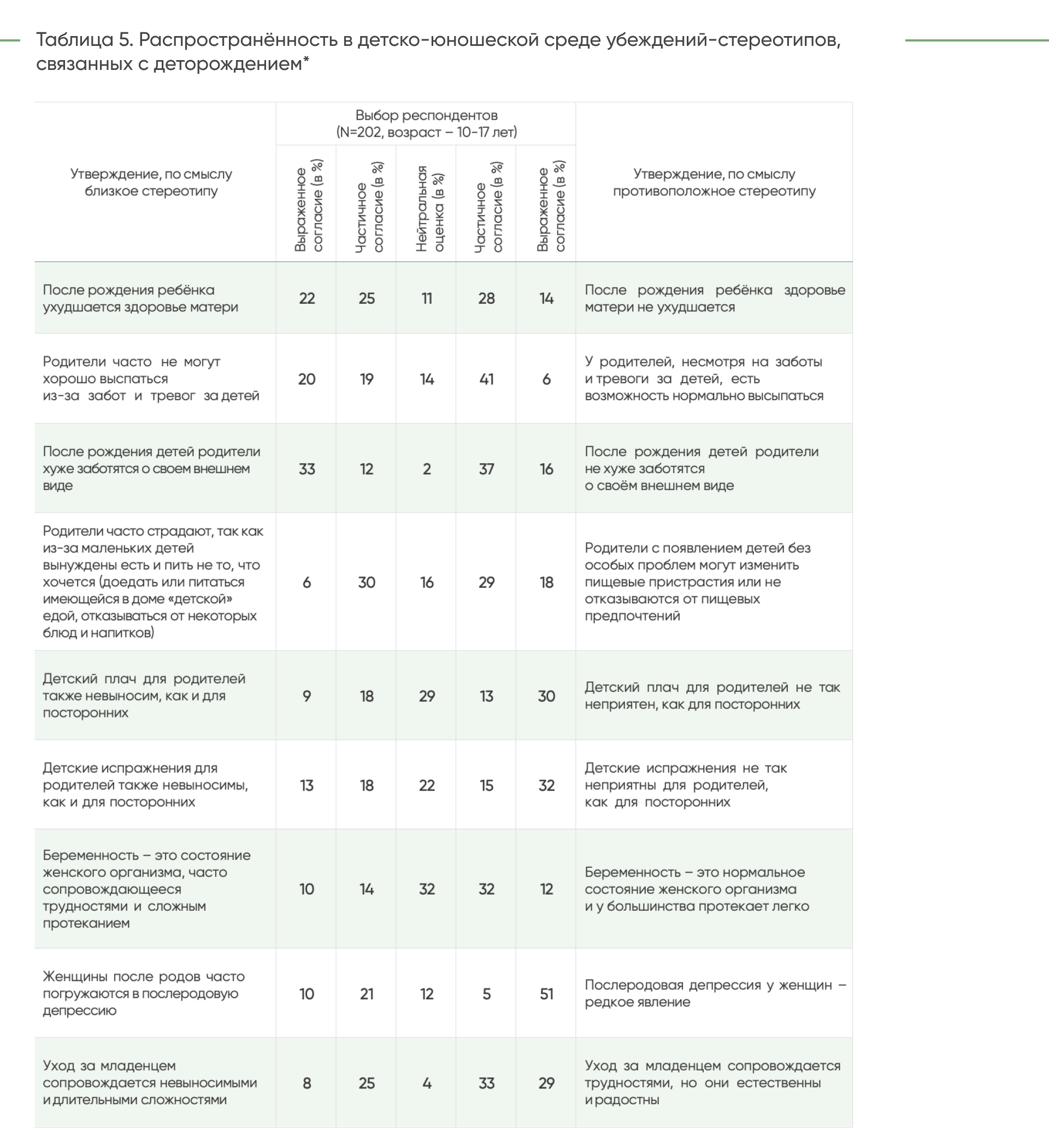

Результаты представлены в Таблицах 5-8.

* методика составления рейтинга: сложение ответов, говорящих

о полном или частичном согласии со стереотипом, и прибавление половины

нейтральных ответов (в %).

Как видно из Таблицы 5, у испытуемых наиболее частыми

убеждениями относительно деторождения (согласующимися с негативными

стереотипами о семейственности и родительстве) являются: убеждение об ухудшении

здоровья матери после рождения ребёнка, убеждение о постоянном недосыпе

родителей, убеждение об утрате родителями возможностей и стремления к гигиене и

уходу за собой.

* методика составления рейтинга: сложение ответов, говорящих

о полном или частичном согласии со стереотипом, и прибавление половины

нейтральных ответов (в %).

Таблица 6 демонстрирует рейтинг убеждений относительно

супружеских отношений и социального статуса родителей. Первые рейтинговые

позиции занимают: убеждения об отдалении супругов друг от друга с рождением

ребёнка, о постоянном пребывании родителей в изматывающей тревоге, о глупости и

недальновидности многодетных родителей, об утрате свободы родителями при

рождении детей.

* методика составления рейтинга: сложение ответов, говорящих

о полном или частичном согласии со стереотипом, и прибавление половины

нейтральных ответов (в %).

Таблица 7 отображает убеждения относительно

родительско-детских отношении и отношений между сиблингами. Наибольшее согласие

опрошенные выразили с суждениями о высоком риске неудовлетворительных

результатов семейного воспитания, о нехватке времени многодетных родителей на

развитие каждого ребёнка, о неотвратимости постоянных конфликтов между

сиблингами, между родителями и детьми подросткового возраста.

* методика составления рейтинга: сложение ответов, говорящих

о полном или частичном согласии со стереотипом, и прибавление половины

нейтральных ответов (в %).

Таблица 8 констатирует, что наиболее частыми убеждениями

относительно финансово-бытового положения семей с детьми являются: убеждение в

непосильных затратах родителей при рождении более чем одного ребёнка, убеждение

в резком ухудшении финансового положения при рождении ребёнка, убеждение в

худшей бытовой обустроенности многодетных семей (по сравнению с малодетными

семьями).

В целом все таблицы свидетельствуют о том, что достаточно

большое количество респондентов частично или полностью согласны с негативными

стереотипами относительно семейственности и родительства, по отдельным позициям

согласие с «негативными» суждениями высказали более половины опрошенных.

При устном, непосредственном опросе удалось зафиксировать

некоторые дополнительные суждения и эмоциональные отклики части респондентов.

Замечены несколько важных деталей: позитивные представления юных респондентов о

родительстве очень эфемерны, «не осязаемы» и не совсем понятны респондентам

(явная социальная желательность ответов и шаблонные, неуверенные, размытые

высказывания о счастье-радости родителей). А вот негативные представления

эмоциональны, предельно конкретизированы и детализированы, с ярко выраженной

эгоистично-гедонистической сутью.

Заключение

Результаты исследования показывают, что обозначенный

перечень посылов из медиапродукции, формирующих негативные представления о

семейственности и родительстве, можно в полной мере признать стереотипами для

детско-юношеской аудитории. Ведь стереотипы, разделяемые социальными группами,

являются образами, закреплёнными в сознании. Данное исследование показало, что

с большей частью стереотипов детско-юношеская аудитория согласна. Особенность

стереотипов – как элементов сознания –заключается в высокой степени их

воспроизводимости через реальное поведение индивидов. В этой связи необходимо

обозначить риски. Признавая тот факт, что отклоняющееся от нормы родительство

(девиантное родительство) или сознательный отказ от него обусловлены

множественными обстоятельствами, всё же подчеркнем – медийно-информационная

среда на сегодняшний день является мощнейшим фактором формирования личности,

особенно для детей и молодёжи.

Деструктивность от насыщения медиаконтента обозначенными

стереотипами может проявляться по-разному. Негативные стереотипы могут

детерминировать восприятие и представление о семейных, родительско-детских

отношениях. Искажённое восприятие, отрицание чуда деторождения и счастья

родительства становятся базой для предрассудков и агрессии в отношении семейных

людей, родителей, детей.

Негативные стереотипы потенциально могут вызвать

неосознаваемый или сознательный отказ от деторождения или многодетности, вплоть

до самозапретов. Стереотипы, воплощаемые в установках, могут деструктивно

влиять на рациональное стремление молодёжи к сохранению репродуктивного

здоровья.

Не стоит отрицать и риск нормализации девиантного

родительства, воспринимаемого как закономерное следствие невыносимых мук и

лишений, обусловленных рождением детей.

Может проявляться «эффект подтверждения стереотипа»,

заключающийся в дискомфорте от опасений, беспокойства индивида в связи с его

принадлежностью к стереотипизируемой категории, что является почвой для

семейных неурядиц и конфликтов (например, при многодетности, во

взаимоотношениях сиблингов, во взаимоотношениях родителей с детьми-подростками и

так далее). Имеются серьёзные опасения, что среди подрастающего поколения

усугубится доминирование гедонистических и внесемейных ценностей над семейными.

Негативные установки относительно родительства и семейственности вероятнее

всего ослабеют при рождении ребёнка в силу биологической обусловленности родительской любви (в норме). Однако они могут

осложнять полноценное выполнение всех родительских функций. Подобные установки

могут негативно сказываться в ситуациях повторных браков при выстраивании отношений

между детьми от предыдущего брака и новым супругом/супругой, не имеющего/-щей

опыта реального родительства. Кроме того, существует опасность, что подобные

стереотипы могут затруднять формирование профессионально важных качеств у пока

бездетных будущих (студентов) и молодых специалистов, призванных работать с детско-юношеской аудиторией.

Считаем, что полученные результаты могут использоваться в

процессе целенаправленного развития медийно-информационной грамотности у

несовершеннолетних, при уточнении содержания медиаобразовательных методик, а

также при реализации недавно введённого в школьное образование внеурочного

курса «Семьеведение».

Очевидно, что для установления взаимосвязи, влияния

стереотипов на репродуктивные планы, репродуктивное поведение необходимы

междисциплинарные научные изыскания с высокой степенью конкретизации и очень

масштабной выборкой. Перспективным считаем сравнение убеждений, представлений в

отношении семейственности, родительства у юных респондентов – потребителей

медиапродукции с антисемейными нарративами и потребителей медиаконтента с

пронатальной тематикой и традиционными семейными ценностями. Кроме того,

интерес в данном исследовательском направлении представляет сравнение между

собой гендерных и возрастных групп внутри детско-юношеской аудитории. Ещё одним

направлением продолжения данного исследования видится использование метода

семантического дифференциала для определения видов и структуры стереотипов в

отношении семейственности, родительства.

Список литературы

1. Автаева

Н. О. Популяризация ценностей семьи и родительства в блогосфере // Знак:

проблемное поле медиаобразования. - 2021. - № 3(41). - С. 77–85.

2. Автаева

Н. О. Семейные ценности в рекламном дискурсе телевидения и Интернета // Вестник

Воронежского государственного университета. Серия: Филология. Журналистика. - 2022.

- № 4. - С. 64–72.

3. Агеев В.

С. Психологическое исследование социальных стереотипов // Вопросы психологии. -

1986. - № 1. - С. 95–102.

4. Башкатов

С. А. Анализ отечественных диссертационных исследований, посвящённых

психологическому феномену установки / С. А. Башкатов, А. А. Шахов //

Психология. Психофизиология. - 2021. - № 2. - С. 5–16.

5. Белинская

Д. В. Социальный портрет чайлдфри // Вестник Тамбовского университета. Серия:

Общественные науки. - 2018. - № 13. - С. 12–19.

6. Беляева

М. А. Девиантное родительство в контексте репродуктивной культуры современной

семьи // Знание. Понимание. Умение. - 2012. - № 3. - С. 207–212.

7. Гурко Т.

А. Представления студентов в отношении родительства и социальных ролей мужчин и

женщин // Социологическая наука и социальная практика. - 2019. - № 2 (26). - С.

65–80.

8. Желнина

Е. В. Репрезентация семейной жизни в отечественных кинофильмах: результаты

контентанализа / Е. В. Желнина, Л. Н. Галиуллова // Азимут научных

исследований: педагогика и психология. - 2019. - № 4 (29). - С. 69–76.

9. Ивченков

С. Г. Особенности репродуктивных установок современной молодёжи: мнения

экспертов и реальность / С. Г. Ивченков, М. С. Ивченкова // Alma Mater (Вестник

высшей школы). - 2020. - № 11. - С. 36–44.

10. Козлова Н.

Н. Отцы и дети: дискурсивные стратегии сетевых сообществ в современной России /

Н. Н. Козлова, С. В. Рассадин // Вестник ТвГУ. Серия: Философия. - 2020. - № 4.

- С. 117–125.

11. Кораблева

О. В. Семья и жизненные планы молодёжи: опыт социологического исследования / О.

В. Кораблева, С. В. Явон // Russian Studies in Culture and Society. - 2024. - Т.

8, № 1. - С. 4–17.

12. Лущенко Э.

М. К вопросу о понятии родительство и его сущности / Э. М. Лущенко, С. И.

Некрасов // Учёные записки ОГУ. Серия: Гуманитарные и социальные науки. - 2014.

- № 2.

13. Мищенко В.

А. Содержательные основы образа российской семьи и их репрезентация в СМИ //

Теории и проблемы политических исследований. - 2014. - № 1. - С. 56–63.

14. Морозов К.

Е. Психологические механизмы воздействия пропаганды СМИ / К. Е. Морозов, О. А.

Питько // Вестник ПГУ им. Шолом-Алейхема. - 2018. - № 2 (31). - С. 69–73.

15. Нешатаев А.

В. Российский кинематограф о семье как инструмент поддержки пронаталистской политики

/ А. В. Нешатаев, А. С. Жерлыгин, Д. С. Кулаков, Г. Р. Нагоев // Поиск:

Политика. Обществоведение. Искусство. Социология. Культура. - 2024. - № 1 (102).

- С. 93–101.

16. Новиков А.

Л. Метод семантического дифференциала: теоретические основы и практика

применения в лингвистических и психологических исследованиях / А. Л. Новиков,

И. А. Новикова // Вестник РУДН. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. - 2011.

- № 3. - С. 63–71.

17. Осипова И.

Репродуктивные установки россиян и отношение к государственным мерам поддержки

рождаемости // Демографическое обозрение. - 2020. - Т. 7, № 2. - С. 97–120.

18. Писаренкова

С. Е. «Семейные ценности» и идеология: метафорическая модель семьи в

либеральной и консервативной картине мира // Казанская наука. - 2020. - № 2. - С.

107–110.

19. Попова Е.

В. Семейственность: концептуализация понятия / Е. В. Попова, А. П.

Коробейникова // XIX Уральские социологические чтения: региональные особенности

разработки и реализации социальной политики: сб. мат. Всероссийской научно-практ.

конф. [Екатеринбург, 14–16 марта 2013 г.]. - Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та,

2013. - С. 262–265.

20. Сикевич З.

В. Метод семантического дифференциала в социологическом исследовании (опыт

применения) // Вестник СПбГУ. Серия 12. Социология. - 2016. - Вып. 3. - С.

118–128.

21. Тюлюнова В.

В. Образ семьи в современном российском кинематографе в оценках экспертов //

Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия: Социальные

науки. - 2020. - № 2 (58). - С. 134–142.

22. Фань Л.

Стереотипы: понятие, свойства, модели когнитивной обработки и их влияние //

Образование и право. - 2021. - № 11. - С. 276–280.

23. Федорова Е.

Д. Отношение молодёжи к образу семьи в современном кинематографе / Е. Д.

Федорова, Д. В. Яковлева // Наукосфера. - 2022. - № 9 (1). - С. 140–143.

24. Фетискин Н.

П. Трудные дети / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов. - Москва: Институт

консультирования и системных решений, 2018. - 544 с.

25. Флиер А. Я.

Историческая эволюция социальных функций семьи и образы их символизации в

культуре / А. Я. Флиер, Т. В. Глазкова // Обсерватория культуры. - 2014. - № 6.

- С. 23–29.

26. Barnwell A., Neves B. B., Ravn S.

Captured and captioned: Representing family life on Instagram // New Media

& Society. - 2023. - № 25(5). - P. 921–942.

27. Bittman M., Pixley J. The Double Life

of the Family: Myth, Hope & Experience. London; New York: Routledge.

Bittman, Michael & Pixley, Jocelyn. - 2020. - 313 p.

28. Cornford J., Baines S., Wilson R.

Representing the family: How does the state 'think family'? // Policy &

Politics. - 2013. - № 41. - P.1–18.

29. Coyne S. M., Padilla-Walker L. M.,

Holmgren H. G., Davis E. J., Collier K. M., Memmott-Elison M. K., Hawkins A. J.

A meta-analysis of prosocial media on prosocial behavior, aggression, and empathic

concern: A multidimensional approach // Developmental Psychology. - 2018. - 54(2).

- P. 331–347.

30. Hummer H. Motherhood myths and

mystiques: How childless women navigate cultural beliefs about motherhood //

Journal of Marriage and Family. - 2024. - Vol. 86, Iss. 4. - P. 1098-1118.

31. Nachoum R., Moed A., Madjar N.,

KanatMaymon Y. Parents’ childbearing motivations, parenting, and child

adjustment: From pregnancy to 20-months postpartum // Journal of Marriage and

Family. - 2023. - № 85 (4). - P. 898–922.

32. Neumann D., Rhodes N. Morality in

social media: A scoping review.// New Media & Society. - 2024. - № 26(2). -

P. 1096–1126.

33. Osgood Ch. E., Suci G. J., Tannenbaum

P. H. The measurement of meaning. University of Illinois Press. - 1957. - 342

p.

34. Szymanik-Kostrzewska A., Michalska P.

All joy and less fun: Maternity difficulties and limitations in the perception

of Polish mothers // Couple and Family Psychology: Research and Practice. - 2022.

- № 11(4). - P. 332–349.

Оригинал публикации: Книжникова С. В. Педагогические риски,

обусловленные стереотипами в отношении родительства и семейственности //

Ярославский педагогический вестник. - 2024. - № 6 (141). - С. 55–70. - http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2024-6-141-55.

https://elibrary.ru/XIKVVM