Фото: пресс-служба Правительства Ивановской области

Актуальность проблемы

Россия, как и многие другие страны, проходит этап

демографического перехода, который характеризуется такими тенденциями, как

снижение уровня рождаемости, откладывание вступления в брак и деторождения на более

поздний период, переход к малодетным и однопоколенным моделям семьи, старение

населения. Эти процессы негативно отражаются на показателях естественного

движения.

В связи с неблагоприятными демографическими тенденциями

сбережение населения и его приумножение выступает одним из важнейших

национальных приоритетов [1]. В октябре 2023 г. Росстат опубликовал

демографический прогноз до 2046 г. К первому января 2046 г. численность населения

составит 138,77 млн человек, ожидаемая продолжительность жизни должна вырасти к

2045 г. до 79,83 года, при этом ожидаемая продолжительность жизни женщин

достигнет 83,24 года.

В соответствии с расчётными показателями демографического

прогноза в 2045 г. родится 1,43 млн младенцев, суммарный коэффициент

рождаемости составит 1,663 (число детей в расчёте на

одну женщину) [2].

В Стратегии социально-экономического развития Ивановской

области до 2030 г. при характеристике демографического развития и использования

человеческого капитала отмечается сохранение в регионе тенденции естественной

убыли населения, уменьшение численности населения трудоспособного возраста,

ежегодный рост демографической нагрузки (лиц моложе и старше трудоспособного

возраста) на каждого жителя трудоспособного возраста. Данные тенденции во

многом определяют значительные вложения бюджетных средств в систему социальной

защиты населения [3].

В качестве внутреннего фактора развития области

рассматривается возрастание роли человеческого капитала в

социально-экономическом развитии региона. Отмечается, что нехватка квалифицированных

кадров, особенно инженеров и рабочих, в перспективе может стать значительным

«ограничителем роста» таких секторов экономики, как производственный

и инновационный.

Внутренним сдерживающим фактором является и сокращение

численности трудоспособного населения при увеличении населения пенсионного

возраста, что является следствием низкого уровня рождаемости при сохранении

высокого уровня смертности.

Возможные риски усиления воздействия данного фактора могут

быть серьёзным ограничением роста промышленного производства, сельского

хозяйства. В результате будет происходить увеличение налоговой нагрузки

на трудоспособное население. Как следствие, встает вопрос привлечения

дополнительных трудовых ресурсов из других регионов России и зарубежных стран

[3].

По ряду показателей воспроизводства населения (низкой

рождаемости, старению возрастной структуры, естественной убыли населения) наша

страна мало отличается от развитых стран мира, но при этом отстаёт по снижению

смертности в средних и старших возрастах, особенно у мужчин. Это приводит к

увеличению естественной убыли и к перевесу женского населения над мужским,

особенно в старших возрастах. Избыточная смертность была зафиксирована в период

пандемии COVID-19 [4].

Для повышения рождаемости и снижения смертности, поддержки

семей разных типов государство проводит демографическую и семейную политику

[5]. В настоящее время в России семейно-демографическая политика направлена на

поддержку традиционных семейных ценностей, семей с детьми, расширение мер по

повышению рождаемости. Как на федеральном, так и на региональном уровнях

постоянно ведётся работа по корректировке действующих мер поддержки семей с

детьми, реализуются новые подходы к оказанию поддержки населения (прежде всего,

малоимущим) и к оценке нуждаемости. В последние годы, в связи с активизацией

мер государства в реализации семейно-демографической политики, применением

комплексного и системного подхода стало использоваться понятие

«семейно-демографическая политика» [6, 7].

В научной литературе приводится региональный опыт

семейно-демографической политики – например, Московской области (за период

2016-2022 гг.), Свердловской области [8], Республики Мордовия [9], Ивановской

области [10, 11].

Проводятся оценки эффективности мер семейно-демографической

политики (в широком смысле слова – повышения уровня и качества жизни) и их

влияния на рождаемость. По мнению А. Синицы, демографическая политика

рассматривается очень широко, и воспроизводство населения может связываться с

качеством жизни. Определённая связь между ними есть, но зачастую она является

опосредованной, и чётко выделить вклад экономической составляющей в

демографическое развитие нельзя [12].

Например, Е. Айдарова и А. Рыбакова называют реализуемые в

Московской области программы семейно-демографической политики: «Региональный

материнский сертификат», «Льготная ипотека», «Я родился в Подмосковье», «Мы –

родители в Подмосковье», «Стань мамой в Подмосковье», «Мама на работе» и

другие, направленные на улучшения материального положения семьи, жилищных условий.

Вместе с тем они пишут, что есть обратная сторона медали – родовой туризм,

который носит временный характер, а признаки демографического кризиса остаются

в регионе, несмотря на принятый социальный пакет разнообразных мер.

В. Орлов, А. Тараканов и А. Таточенко считают, что

мероприятия по коррекции демографической ситуации в 2000–2021 гг. являются

недостаточно эффективными, поскольку продолжаются процессы депопуляции

населения России. Естественная убыль населения отчасти компенсируется за счёт

внешней миграции, что создаёт риски деградации национального человеческого

капитала. По мнению авторов, наиболее актуальным и не решённым до настоящего

времени направлением семейной политики в последние десятилетия является

уменьшение числа абортов. Двукратное снижение показателя сможет обеспечить

устойчивый эффект естественного прироста населения и минимизирует потребность в

миграционном притоке. При этом затраты на реализацию соответствующих

мероприятий составляют менее 5% в структуре финансовых средств, обеспечивающих

проведение семейной политики [13].

Исследуется эффективность реализации программы семейного

(материнского) капитала [9], семейной ипотеки [14], регионального материнского

капитала [15], поддержки студенческой семьи как ресурса демографического развития

– как со стороны региона, так и образовательного учреждения [16-18], поддержки

женщин [19]. В статье В. Архангельского и Н. Джанаевой показано, что реализация

программы регионального материнского капитала приводит к повышению значения

суммарного коэффициента рождаемости (СКР) третьих и последующих рождений [20].

Исследуются изменения демографических характеристик

населения региона при варьировании параметров системы здравоохранения [21].

Ответ на вопрос, эффективны или нет меры

семейно-демографической политики, связан с теоретическим подходом в

интерпретации происходящих явлений, тенденций.

Все изменения, происходящие с современной семьёй вообще (а

не только российской), могут быть сведены к двум парадигмам:

- парадигме

модернизации (парадигма здравого смысла, парадигма помех), в рамках которой

все, и негативные, и позитивные изменения семьи, воспринимаются и

интерпретируются как частные, специфические проявления общего и прогрессивного

процесса модернизации семьи и воспроизводства населения, смены одного их типа

(«традиционного») другим («современным») в рамках модернизации всего общества

(индустриализации, урбанизации, эмансипации женщин и детей и т. д.). В

отечественной демографии эта концепция представлена в работах А. Вишневского;

- парадигма

кризиса семьи как социального института, охватившего семью и ценности семейного

образа жизни. Его сущность раскрывается через такие социокультурные процессы,

как ослабление социально-нормативной регуляции семейности, трансформация

культурных символов и образцов, снижение ценности брака, семьи с детьми,

единства всех семейных поколений.

В связи с этим актуальны вопросы разработки теоретической

базы проведения семейно-демографической политики в России. Например, по мнению

А. Синельникова, теоретико-методологической основой проведения семейно-демографической

политики должна стать концепция институционального кризиса семьи, признающая

возможность преодоления кризиса самой семьи. Такая политика должна

способствовать росту числа законных браков и уменьшению числа разводов,

повышению рождаемости и сохранению связи между поколениями [7]. А авторы В.

Доброхлеб и Н. Кондакова отмечают, что возрастает потребность в

методологических подходах, чтобы на разных уровнях, макро- и мезо-, измерять

эффективность проводимой социальной политики [1].

Результаты

Наш анализ демографической и семейной политики в Российской

Федерации в 2000–2020 годы показал, что систематически расширялись меры

поддержки семей, при этом мы выделили ряд этапов данной поддержки: 2000–2010 гг., 2010–2021 гг., 2022–2025 гг. [5]. В 2024 г. был создан Совет при

Президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики

– его возглавила председатель Совета Федерации РФ В. Матвиенко.

В Совете Федерации в 2024 г. были проведены парламентские

слушания на тему «Актуальные решения по поддержке рождаемости: семейная

политика» [22], прошло обсуждение семейноориентированных проектов в регионах,

на котором было отмечено, что в 2023 г. в 85 субъектах РФ утверждены

собственные программы по повышению рождаемости [23].

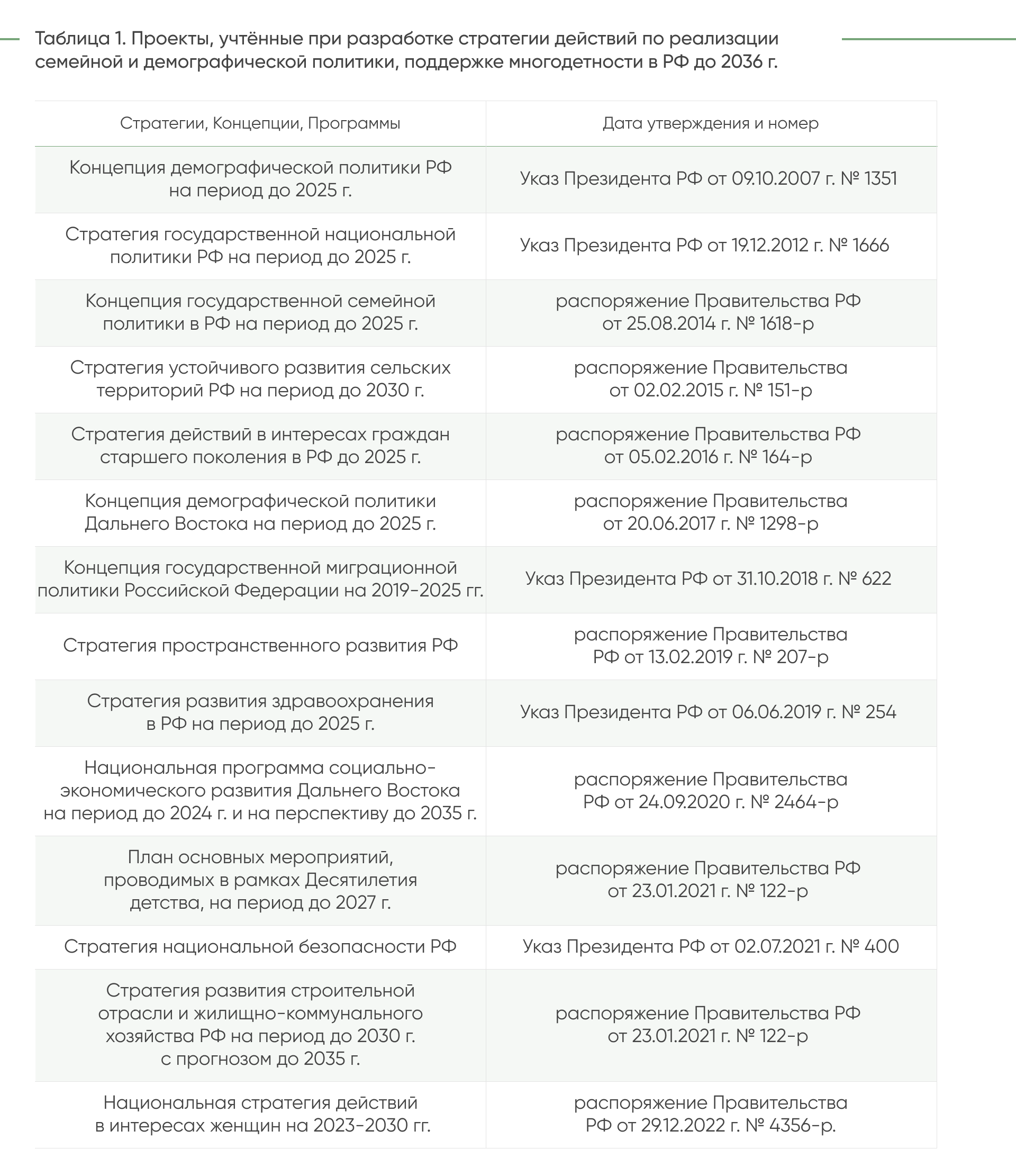

На федеральном уровне принимаются важные программы и

проекты: Концепция демографического развития Российской Федерации на период до

2015 г. (2001), Концепция демографической политики РФ на период до 2025 г.

(2007), Концепция государственной семейной политики в РФ на период до 2025 г.

(2014), Стратегия действий по реализации семейной и демографической политики,

поддержке многодетности в РФ до 2036 г. (2024) [24], которая стала

преемственной по отношению к двум предыдущим Концепциям на период до 2025 г.

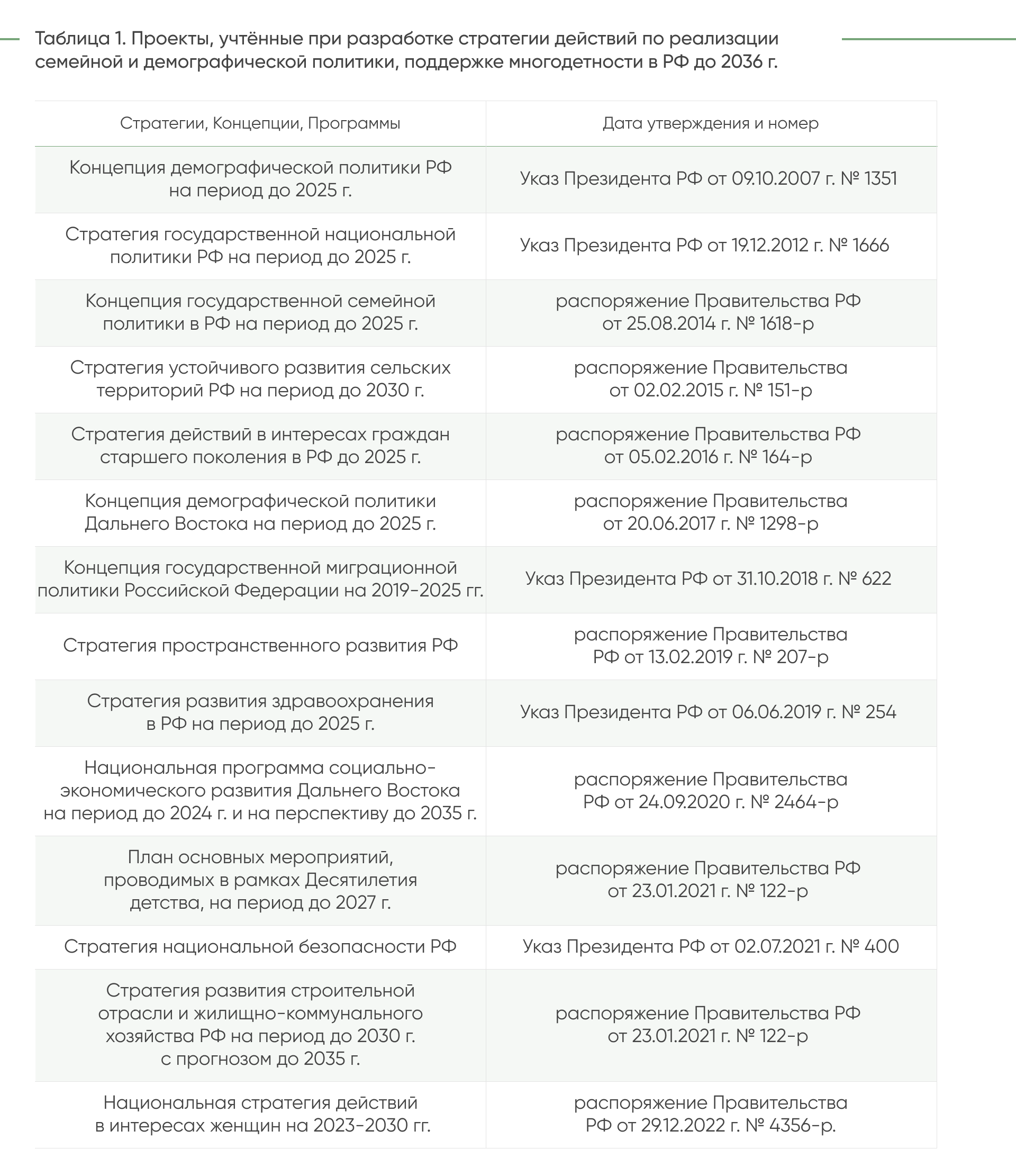

При разработке данной Стратегии были учтены следующие программы, стратегии и

проекты (Таблица 1).

Источник: составлено авторами по [24, с. 3-4]

Источник: составлено авторами по [24, с. 3-4]

Стратегия является основой для подготовки государственных

программ РФ и субъектов РФ («Социальная поддержка граждан», «Обеспечение

доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской

Федерации», «Содействие занятости населения», «Развитие культуры», «Развитие

образования»). Также она является основой для разработки новых национальных

проектов РФ: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодёжь и дети»,

«Кадры», «Инфраструктура для жизни», «Эффективная и конкурентная экономика»,

«Экономика данных и цифровая трансформация государства», «Туризм и

гостеприимство», «Экологическое благополучие», «Эффективная транспортная

система», «Новые технологии сбережения здоровья» (Таблица 2).

Комплекс мер семейно-демографической политики в РФ и

субъектах России в 2010–2020-е гг. включает: распространение с 2020 г.

программы материнского (семейного) капитала на семьи, в которых рождены или

усыновлены первые дети; введение адресной поддержки семей при рождении третьего

или последующих детей; дополнительные меры поддержки для семей, проживающих на

Дальнем Востоке.

Расширяется география выплаты регионального материнского

капитала (РМК), который предоставляется за счёт средств бюджетов субъектов РФ

преимущественно при рождении третьего или последующих детей. Во всех субъектах

РФ, в которых введён РМК, его средства можно направить на улучшение жилищных

условий.

В ряде регионов предусмотрено право использования средств

РМК на ремонт жилого помещения, образование детей, санаторно-курортное лечение

детей, покупку автомобиля, сельскохозяйственной техники и другие направления.

В 2023 г. региональный материнский (семейный) капитал

установлен в 72 субъектах РФ. С первого января 2023 г. сформирована целостная система

поддержки семей с детьми (единое пособие, которое объединило действовавшие

ежемесячные выплаты малоимущим семьям); другие меры, число которых в Стратегии

действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке

многодетности до 2036 г. составляет несколько десятков позиций [24].

В 2024 г. принят ряд концептуальных документов. В частности,

для многодетных семей продлена возможность полного или частичного погашения

обязательств по ипотечному кредитованию за счёт государственной поддержки, с первого марта 2025 г. механизм счетов эскроу распространится на строительство индивидуальных

жилых домов, причём можно будет использовать средства материнского капитала

[25]. Учитывая всю остроту демографической ситуации и то, что депопуляция

является для страны большой угрозой, поднимается вопрос о создании специального

ведомства, ответственного за разработку и проведение просемейной, молодёжной и

демографической политики. Проанализируем ситуацию с воспроизводством населения

Ивановской области.

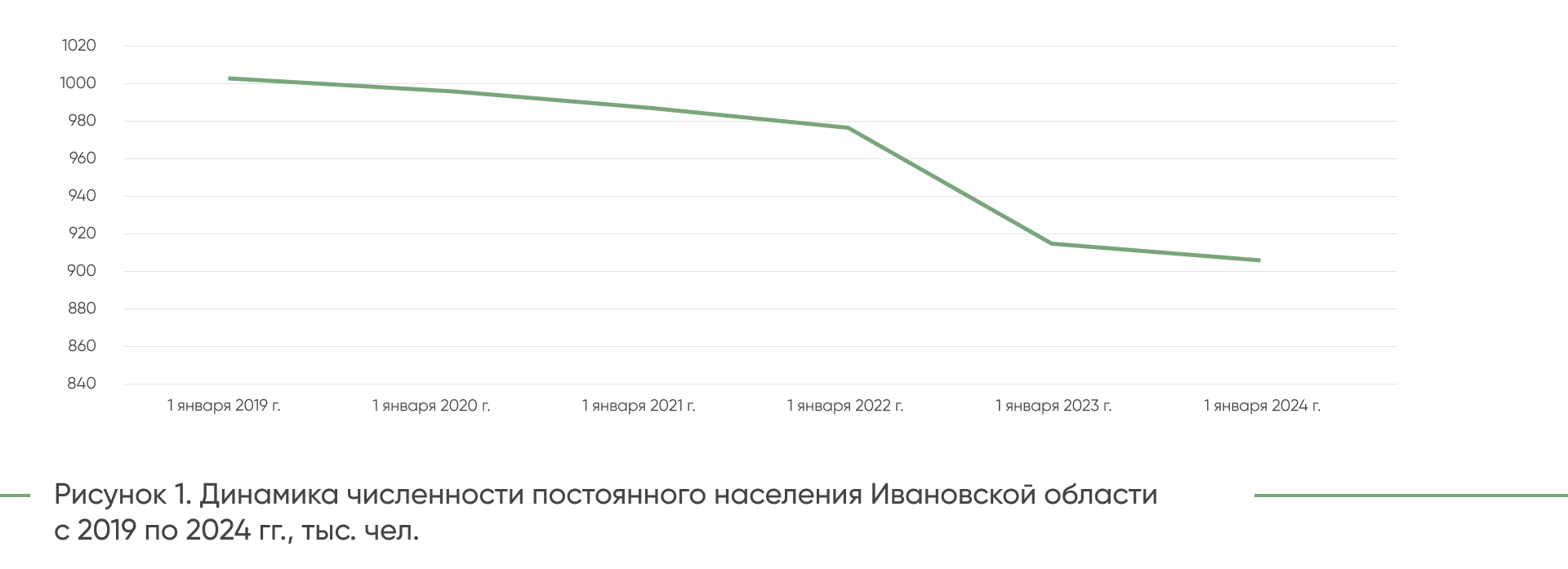

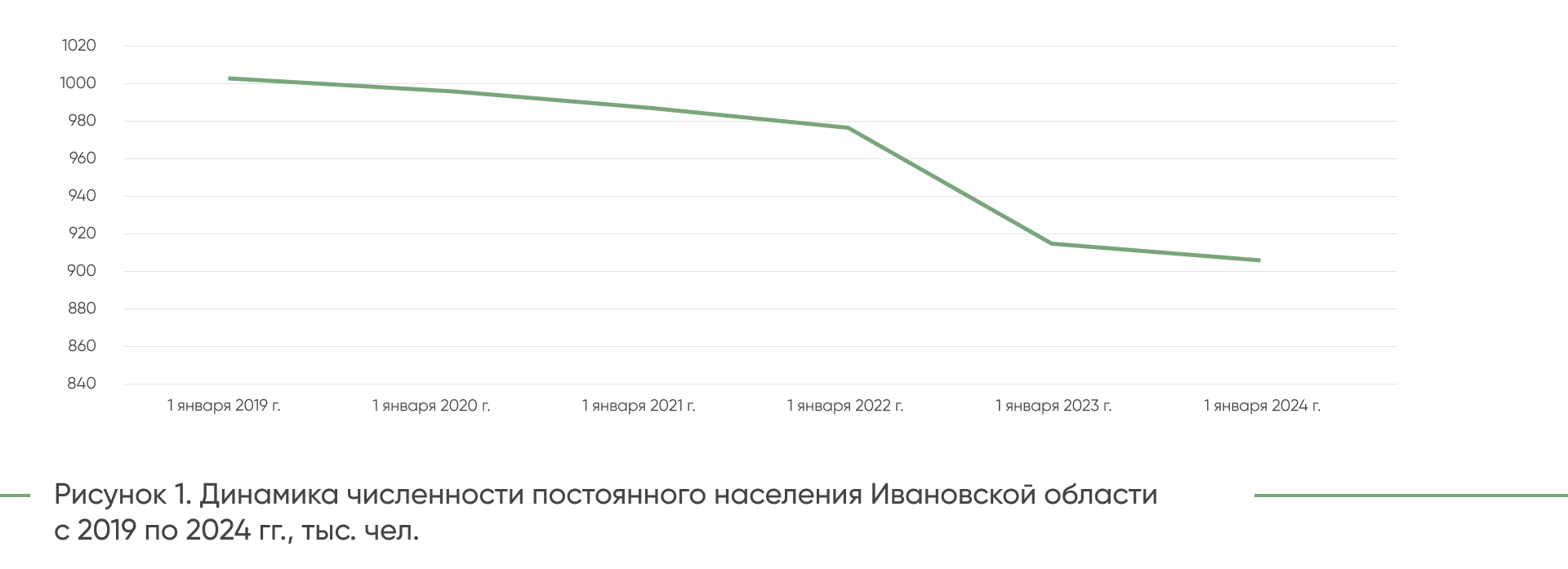

Численность населения Ивановской области с 2016 по 2023 г.

сократилась на 12 % (с 1 029 838 до 905 900 человек). В настоящее время

Ивановская область по численности населения занимает 55 место среди регионов РФ

и 16 место среди субъектов ЦФО.

На первое января 2023 г. численность населения Ивановской области

составляла 914,7 тысячи человек, а на первое января 2024 г. – 905,9 тысячи человек,

то есть за год численность населения области снизилась на 8,8 тысячи человек

Источник: составлено авторами по [25]

Источник: составлено авторами по [25]

За последние пять лет в области наблюдается устойчивая

тенденция снижения численности постоянного населения. Естественная убыль

населения в Ивановской области за восьмилетний период в среднем за год составила 15

492 человека (Рисунок 1) [26].

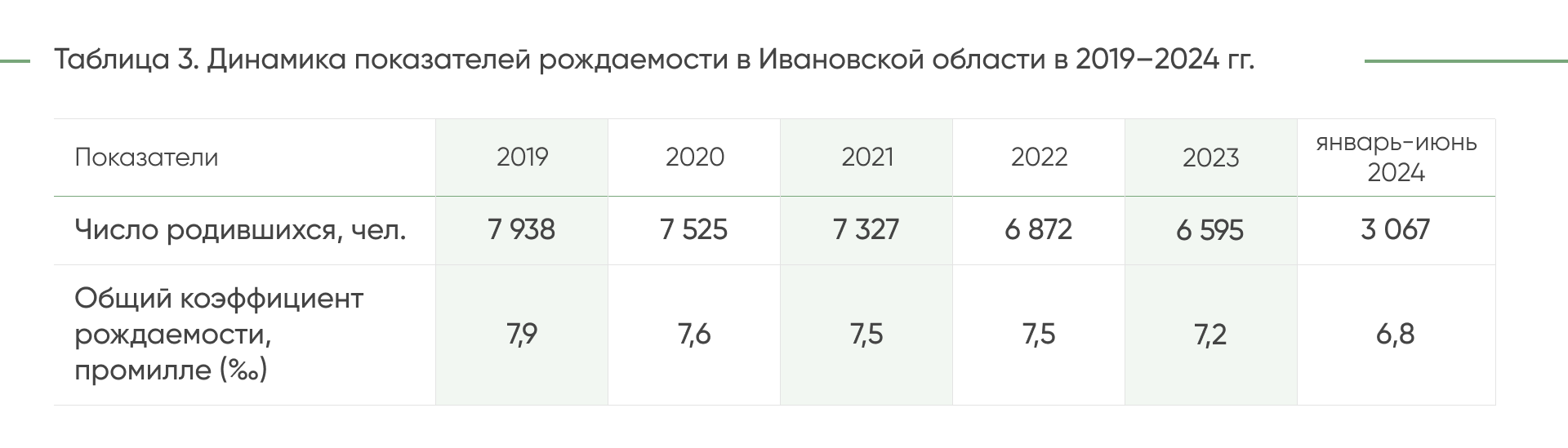

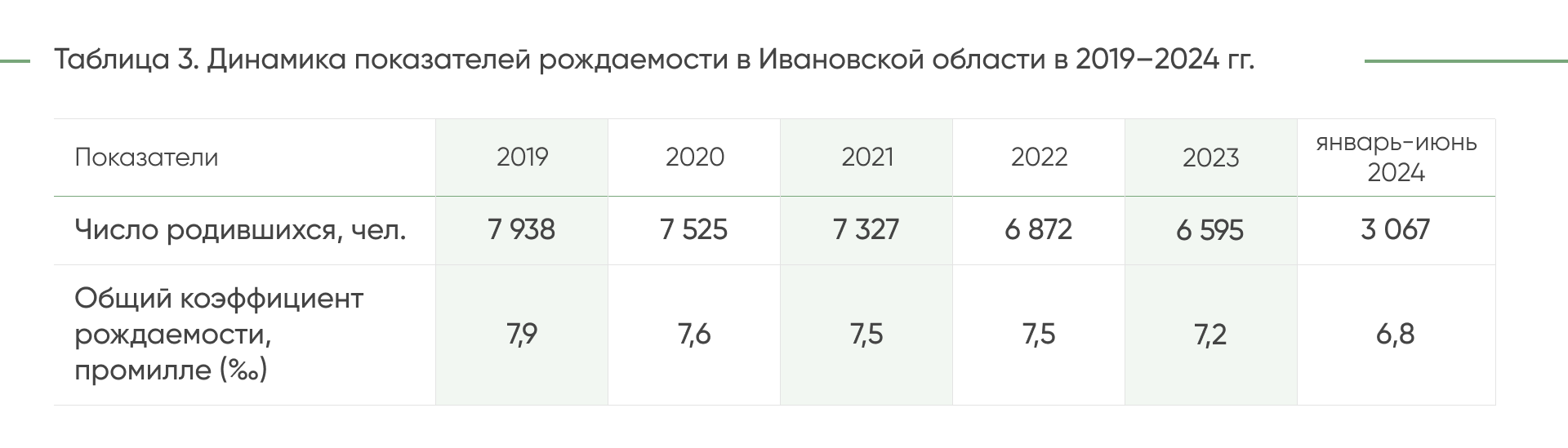

Тенденция снижения численности населения региона обусловлена

рядом факторов: невысоким уровнем рождаемости, не снижающимся показателем

смертности ввиду старения населения, оттоком молодых кадров в крупные города с

целью поступления в вузы и в поисках работы с более высоким уровнем заработной

платы, чем в регионе. В качестве одной из причин сложившейся тенденции

естественной убыли населения выступают, прежде всего, процессы снижения уровня

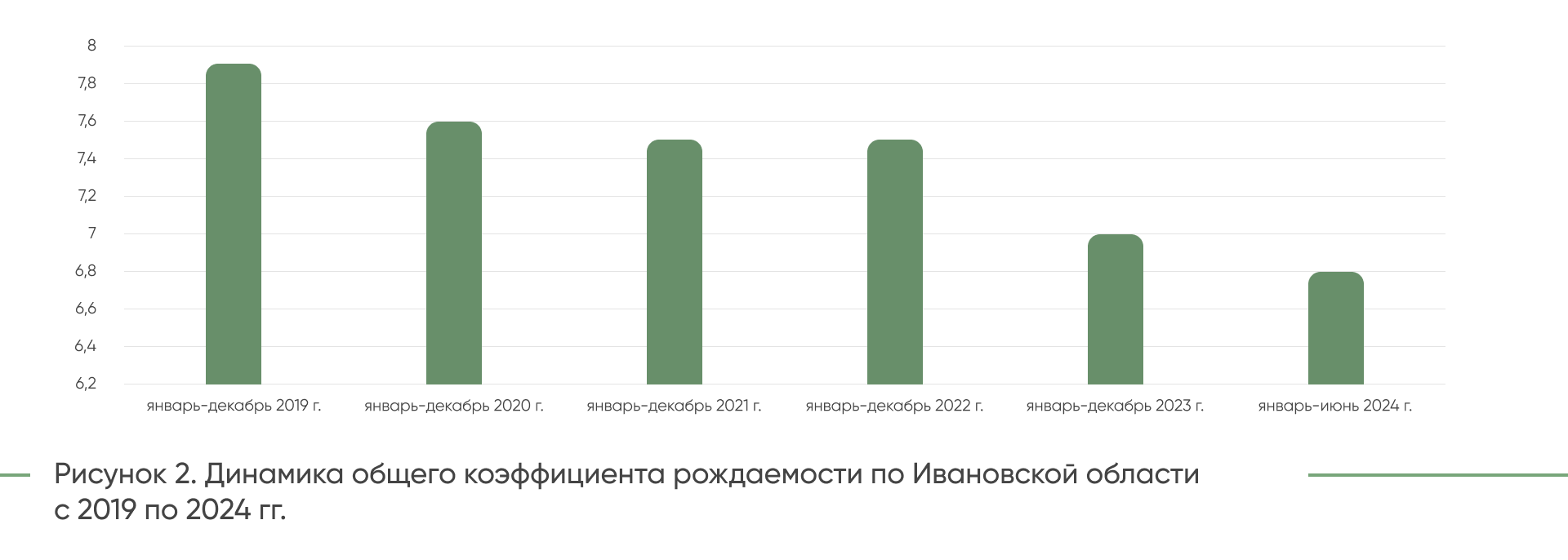

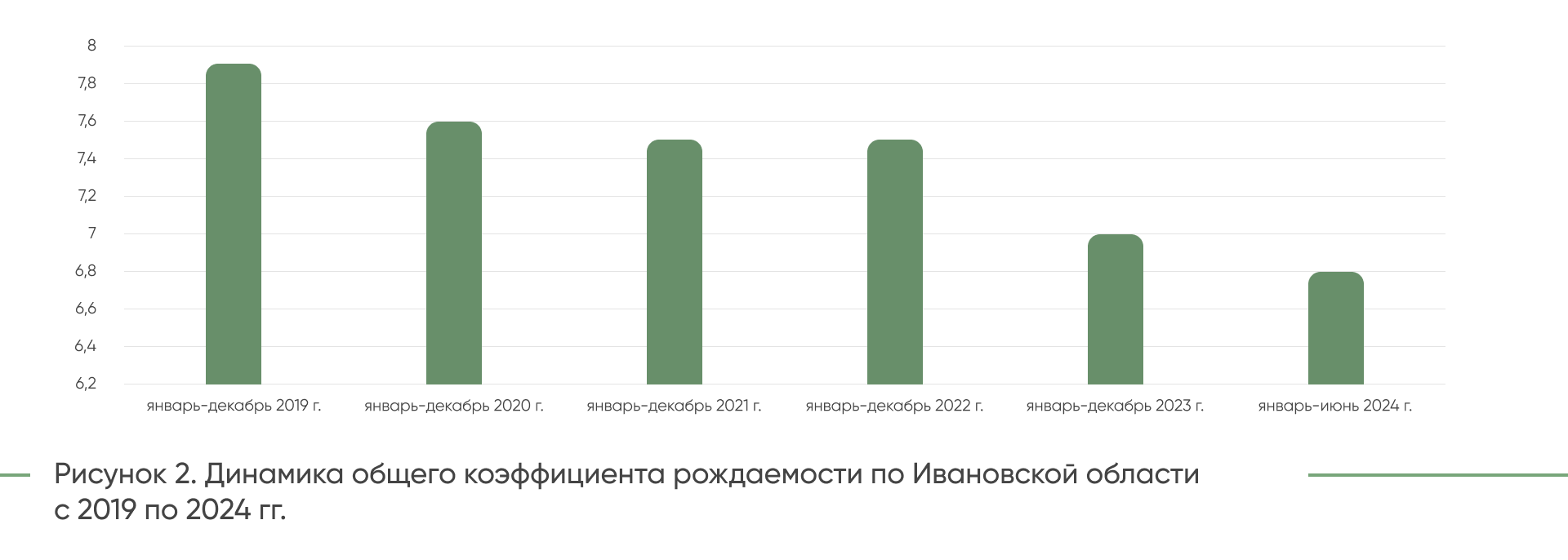

рождаемости (общего коэффициента рождаемости). В первом полугодии 2024 г. (с

января по июнь) в Ивановской области родилось 3067 человек, что на 175 меньше, чем за

аналогичный период в 2023 г. Общий коэффициент рождаемости в первом полугодии

2024 г. также снизился по сравнению с аналогичным периодом в 2023 г. на 0,4 ‰ и

имеет невысокое значение 6,8 ‰. В 2023 г. в Ивановской области родились 6595 человек,

что на 4,1 % меньше, чем в 2022 г. На протяжении последних пяти лет с 2019 по

2024 г. в регионе наблюдается снижение рождаемости. Если в 2019 г. общий

коэффициент рождаемости составлял 7,9 ‰, то в 2023 г. - 7,2 ‰. (Таблица 3,

Рисунок 2) [26].

Ивановская область входит в число регионов ЦФО с низким

общим коэффициентом рождаемости (7,2–7,8). Крайне низкий уровень показателя – в Москве, Калужской, Костромской, Московской областях (Рисунок 3).

Причинами спада рождаемости является: снижение численности

женщин в фертильном возрасте в Ивановской области, откладывание молодыми

женщинами рождения первого ребёнка на более поздний период и переход к малодетной

семье. Снижение общего коэффициента рождаемости также связано с влиянием

структурного фактора (старения населения).

Более точно тенденцию сокращения числа детей в семье и

откладывание рождения первого ребёнка отражает суммарный коэффициент рождаемости

(СКР) [27].

Наш анализ показал, что СКР в регионах Центрального

федерального округа находится на уровне ниже границы простого воспроизводства

2,1–2,15 ребёнка на одну женщину, или 210– 215 детей на 100 женщин. Из 18

субъектов Федерации:

- самый низкий уровень – в Смоленской области (1,080), а

самый высокий – в Костромской области (1,523);

- менее 1,2 – в Белгородской, Брянской, Владимирской,

Рязанской, Тульской областях;

- 1,2–1,3 – в Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской,

Тамбовской, Тверской областях;

- 1,3–1,4 – в Ивановской, Калужской, Московской, Ярославской

областях;

- выше 1,4 – в г. Москве и Костромской области (Таблица 4)

[26].

Среди соседних четырёх областей самый низкий уровень СКР в

2022, 2023 гг. был во Владимирской области, самый высокий – в Костромской

области.

* СКР растёт

* СКР растёт

Как отмечается в Стратегии социально-экономического развития

Ивановской области до 2030 г., «основная стратегическая цель

социально-экономического развития Ивановской области до 2030 г. – повышение

качества жизни населения региона, создание условий для развития человеческого

капитала на основе реализации промышленного, научного и

культурно-туристического потенциала» [3]. Комплексный подход к улучшению

демографической ситуации в регионе проявляется в постановке задачи в Стратегии

социально-экономического развития Ивановской области. Так, в стратегии к

основным направлениям демографического развития (раздел 7.2) относятся:

«Здравоохранение» (7.2.1.), «Культура» (7.2.2.), «Уровень жизни населения.

Доступность и качество социального обслуживания» (7.2.3.), «Молодёжная

политика» (7.2.4.), «Развитие физической культуры и спорта» (7.2.5.),

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» (7.2.6.). Кроме того, в

разделе 7.1. к основным направлениям развития человеческого потенциала относится

«Образование», в том числе профессиональное [3]. Как отмечается в данной стратегии,

в регионе реализуются семь региональных проектов в рамках национального проекта

«Здравоохранение» и два – в рамках национального проекта

«Демография». Развитие отраслей социальной сферы рассматривается как

одно из ключевых конкурентных преимуществ Ивановской области и, как отмечается

в стратегии, в последние годы заложило основу для обеспечения благоприятных

условий развития человеческого капитала в регионе. В качестве основных задач по

развитию социальной сферы региона на период до 2030 г. выступают:

- создание условий для роста рождаемости и снижения

смертности населения;

- обеспечение доступности и высокого качества медицинской

помощи;

- повышение качества и доступности образования;

- обеспечение предоставления социальных гарантий и мер

социальной поддержки отдельным категориям граждан;

- снижение доли населения с денежными доходами ниже величины

прожиточного минимума;

- обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения не

ниже инфляции;

- реализация потенциала молодёжи.

Все данные задачи прямо или косвенно влияют на

демографические показатели.

В 2018–2023 гг. социальная поддержка в Ивановской области

развивалась в двух основных направлениях:

- усиление демографической составляющей в общей системе

социальных выплат (рост охвата детей различными видами мер поддержки);

- увеличение вклада государственной поддержки в сокращение

бедности.

В 2022 г. была принята региональная программа по повышению

рождаемости в Ивановской области на 2023–2025 гг., в 2024 г. она была продлена

на 2025–2027 гг. [27]. Ответственный исполнитель программы – департамент

социальной защиты населения Ивановской области. Региональная программа по повышению

рождаемости в Ивановской области разработана на основе федеральных

нормативно-правовых актов:

- Указов Президента РФ (от 07.05.2024 N 309 «О

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. и на

перспективу до 2036 г.»; от 28.11.2024 N 1014 «Об оценке

эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской

Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской

Федерации»; от 09.10.2007 N 1351 «Об утверждении Концепции

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г.»);

- приказов Министерства труда и социальной защиты РФ (от

05.05.2023 N 436 «Об утверждении Методических рекомендаций по оценке

демографического потенциала субъекта Российской Федерации и разработке

региональных программ по повышению рождаемости»; от 31.07.2024 N 387

«Об утверждении методических рекомендаций по актуализации региональных

программ по повышению рождаемости»).

Цель данной программы: повышение уровня рождаемости,

стабилизация численности постоянного населения, снижение темпов естественной

убыли населения, поддержка семей с детьми. Задачи Программы: повышение уровня

рождаемости; повышение СКР; укрепление репродуктивного здоровья населения,

формирование мотивации для ведения здорового образа жизни; укрепление института

семьи, повышение престижа материнства и отцовства, значимости

зарегистрированного брака; повышение качества жизни сельского населения.

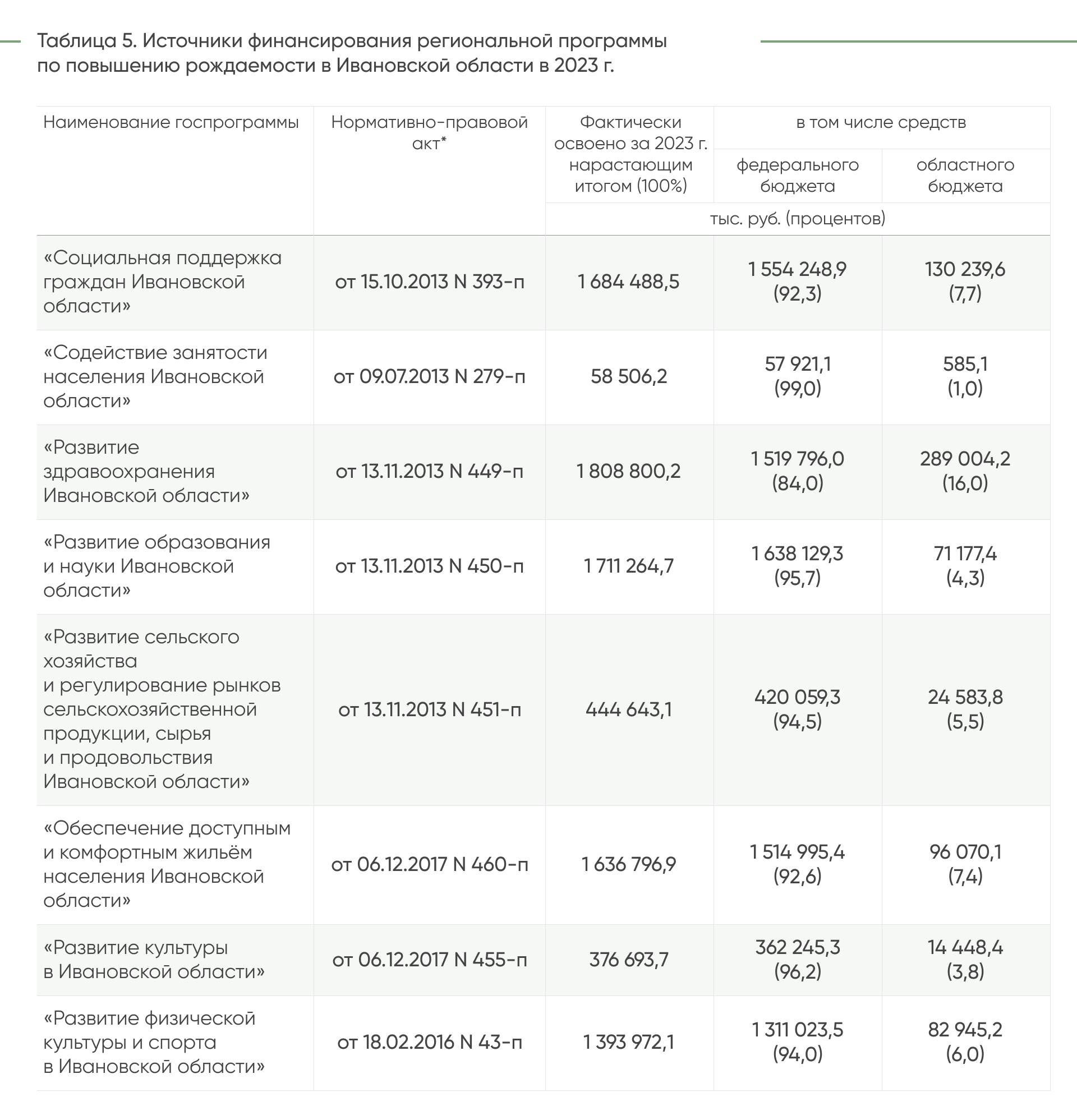

Целевые показатели (индикаторы) программы: число рождений в

Ивановской области; суммарный коэффициент рождаемости; численность семей,

охваченных мерами социальной поддержки, предоставляемых за счёт средств

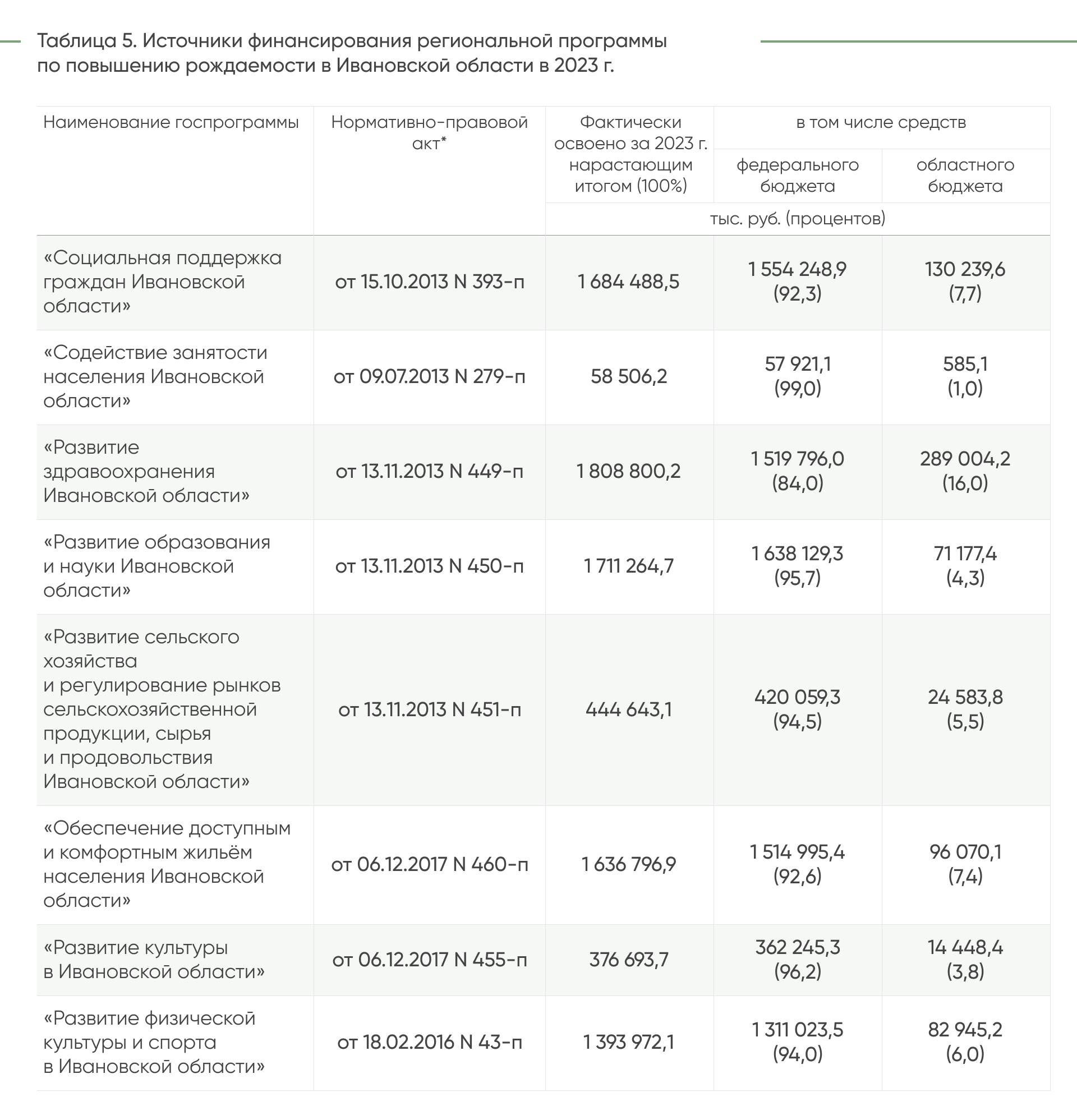

федеральной субсидии (Таблица 5) [27]. Общий объём бюджетного финансирования в

Ивановской области за счёт средств областного бюджета на меры поддержки семей с

детьми в 2023 г. по сравнению с 2017 г. вырос в более чем два раза – с 1,3 млрд

руб. до 2,7 млрд руб.

Источники финансирования данной программы показывают её

реализацию в рамках межведомственного взаимодействия. Наши расчёты показали,

что доля финансирования из федерального бюджета – преобладающая (от 84 до 99 %

всех освоенных средств). Наиболее затратными являются программы:

- «Развитие здравоохранения Ивановской области»

(более 1,8 млрд. руб. освоено в 2023 г., доля финансирования из средств

федерального бюджета – 84 %);

- »Развитие образования и науки Ивановской

области»(соответственно более 1,7 млрд. руб. и 95,7 %);

- »Социальная поддержка граждан Ивановской области»

(около 1,7 млрд. руб. и 92,3 %);

- »Обеспечение доступным и комфортным жильём населения

Ивановской области» (более 1,5 млрд. руб. и 92,6 %);

- »Развитие физической культуры и спорта в Ивановской

области» (более 1,3 млрд. руб. и 94 %) [27].

* постановление Правительства Ивановской области

* постановление Правительства Ивановской области

Источник: составлено авторами по [28]

Объектом данной Программы Ивановской области являются

женщины и семьи разных типов:

- семьи с детьми;

- молодые и студенческие семьи;

- многодетные семьи;

- малоимущие и неполные семьи;

- семьи без детей;

- женщины, находящиеся в состоянии репродуктивного выбора

[27].

Меры поддержки семей в регионе сгруппированы по следующим

направлениям:

- Меры поддержки беременных женщин.

- Меры поддержки при

рождении детей, в том числе меры поддержки молодых семей.

- Меры поддержки

многодетных семей.

- Меры поддержки малоимущих семей.

- Нефинансовые меры

поддержки семей.

- Меры поддержки семей в сфере образования по повышению

доступности дошкольных образовательных организаций.

- Меры поддержки в сфере

занятости населения.

Самой весомой материальной мерой поддержки является

материнский (семейный) капитал. Его средствами можно распорядиться для

улучшения жилищных условий, получения образования ребёнком (детьми),

формирования накопительной пенсии для женщин, приобретения товаров и услуг,

предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

В Ивановской области также существенной мерой поддержки стал региональный

студенческий (материнский) капитал в виде сертификата на сумму один миллион рублей

на детей, рождённых после 01.04.2024 г. [28-30].

Также весомой мерой поддержки является региональный

студенческий (материнский) капитал в размере более 172,3 тысячи руб. (в 2024

г.) – при рождении до 31.03.2024 первого ребёнка матерью до 24 лет в

студенческой семье при среднедушевом доходе меньше 29,1 тысячи руб. (в 2024

г.). Средства регионального студенческого (материнского) капитала можно

использовать сразу в полном объёме или по частям по следующим направлениям:

получение образования ребёнком; улучшение жилищных условий; получение

ежемесячной выплаты в связи с рождением ребёнка до достижения им возраста трёх лет.

Выводы

Внутреннее сокращение численности трудоспособного населения

является сдерживающим фактором, а сам демографический фактор в будущем может

стать «ограничителем роста» таких секторов экономики, как

производственный и инновационный. Возможные риски усиления воздействия данного

фактора могут быть серьёзным ограничением роста промышленного производства,

сельского хозяйства, других отраслей экономики. Наш анализ

семейно-демографической политики в РФ в 2000–2020 гг. показал, что на

федеральном и региональном уровнях постоянно ведётся работа по корректировке

действующих мер поддержки семей с детьми, реализуются новые подходы к оказанию

поддержки населения (прежде всего, малоимущим) и к оценке нуждаемости.

Систематически расширяются меры поддержки семей, при этом мы выделили ряд

этапов данной поддержки: 2000–2010 гг., 2010– 2021 гг., 2022–2024 гг. При

разработке Стратегии действий по реализации семейной и демографической

политики, поддержке многодетности в РФ до 2036 г. было учтено 14 федеральных

программ, концепций, стратегий.

Численность населения Ивановской области с 2016 по 2023 г.

сократилась на 12%. Ивановская область входит в число регионов ЦФО с низким

общим коэффициентом рождаемости и суммарным коэффициентом рождаемости. Развитие

отраслей социальной сферы рассматривается как одно из ключевых конкурентных

преимуществ Ивановской области и закладывает основу для обеспечения

благоприятных условий развития человеческого капитала в регионе. В региональной

программе по повышению рождаемости в Ивановской области в качестве целевых

показателей выступают: число рождений в Ивановской области; суммарный

коэффициент рождаемости; численность семей, охваченных мерами социальной

поддержки, предоставляемых за счёт средств федеральной субсидии. Общий объём

бюджетного финансирования в Ивановской области за счёт средств областного

бюджета на меры поддержки семей с детьми в 2023 г. по сравнению с 2017 г. вырос

в более чем два раза. Источники финансирования данной программы показывают её

реализацию в рамках межведомственного взаимодействия. Наши расчёты показали,

что доля финансирования из федерального бюджета – преобладающая (от 84 до 99 %

всех освоенных средств в 2023 г. в рамках восьми госпрограмм).

Список литературы

1. Доброхлеб В.Г., Кондакова Н.А. Состояние и тенденции

семейного потенциала современной России: региональный аспект. Проблемы развития

территории. 2023. Т. 27. № 6. С. 178-190.

2. Официальный сайт Росстата. Демографический прогноз до

2046 г.

3. Стратегия социально-экономического развития Ивановской

области до 2030 года (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от

14.06.2022 N 263-п).

4. Щербакова Е.М. Динамика населения России в контексте

мировых тенденций. Проблемы прогнозирования. 2022. № 4.

5. Основы демографии: учеб. пособие. А.Б. Берендеева, Н.С.

Рычихина; науч. ред. А.Б. Берендеева. Иваново, 2025. 288 с.

6. Айдарова Е.А., Рыбакова А.А. Правовой аспект

семейно-демографической политики Московской области. Бизнес и общество. 2023. №

2 (38).

7. Синельников А.Б. Демографический переход и

семейно-демографическая политика. Социологические исследования. 2021. № 10. С.

83-93.

8. Цыбенко Ю.Д., Гараева Э.И. Реализация семейной политики

как способ решения некоторых демографических проблем (на примере Свердловской

области). Глобальные вызовы демографическому развитию: сборник научных статей в

2-х томах. Т. II. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2022. С. 330-338.

9. Соловьева Т.В., Бистяйкина Д.А., Панькова Е.Г.

Эффективность реализации программы семейного (материнского) капитала в

демографической политике России (на примере Республики Мордовия). KANT: Social

Sciences & Humanities. 2023. № 4 (16). С. 147-153.

10. Берендеева А.Б., Рычихина Н.С. Социально-экономическое

развитие малых городов Ивановской области. Современные наукоёмкие технологии.

Региональное приложение. 2023. № 4 (76). С. 6-15.

11. Рычихина Н.С., Берендеева А.Б. Экономические и

институциональные меры поддержки семей в регионе (на примере Ивановской

области). Современные наукоёмкие технологии. Региональное приложение. 2023. № 3

(75). С. 34-47.

12. Синица А.Л. Демографическая и семейная политика в

современной социальной политике: теоретические подходы, цели, механизмы

реализации и оценка результативности (часть 1). Уровень жизни населения регионов

России. 2022. Т. 18. № 1. С. 50-59.

13. Орлов В.В., Тараканов А.В., Таточенко А.Л.

Государственная семейная политика и направления преодоления демографического

кризиса в Российской Федерации (2000-2021). Современная научная мысль. 2023. №

4. С. 129-137.

14. Ярашева А.В., Макар С.В. Семейная ипотека как один из

инструментов демографической политики. Народонаселение. 2024. Т. 27. № 1. С.

177-189.

15. Мусин Э.Р. Региональный материнский капитал в России:

анализ различий в условиях предоставления, размере, целевом направлении. ДЕМИС.

Демографические исследования. 2024. Т. 4, № 3. С. 37-48.

16. Малышкина А.И., Кулигина М.В., Панова И.А., Рычихина

Н.С. Самосохранительные и репродуктивные стратегии современной студенческой

молодёжи: медико-социологический анализ. Женщина в российском обществе. 2023. №

4. С. 113–122.

17. Ростовская Т.К., Князькова Е.А. Институциональные основы

становления студенческой семьи как ресурса демографического развития России.

Вестник Южно-Российского государственного технического университета. Серия:

Социально- экономические науки. 2022. Т. 15, № 1. С. 169-179.

18. Студенческая семья в России: барьеры и возможности

благополучия: монография / Т.К. Ростовская и др.; отв. ред. Т.К. Ростовская;

ИДИ ФНИСЦ РАН. Иваново, 2024. 472 с.

19. Рычихина Н.С., Васильева Е.Н. Поддержка женщин как

важное направление преломления отрицательного тренда развития демографической

ситуации. Вестник Южно-Рос. гос. технич. ун-та (НПИ). Сер.: Соц.-экон. науки.

2022. Т. 15. № 1. С. 180-192.

20. Архангельский В.Н., Джанаева Н.Г. Региональные

особенности динамики рождаемости и демографическая политика. Уровень жизни

населения регионов России. 2014. № 1 (191). С. 73-82.

21. Тимушев Е.Н., Дубровская Ю.В., Козоногова Е.В.

Моделирование демографической ситуации в регионах на основе агентного подхода.

Вопросы экономики. 2024. № 4. С. 127-147.

22. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания

РФ. Парламентские слушания. Актуальные решения по поддержке рождаемости:

семейная политика.

23. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания

РФ. Святенко И. Сенаторы будут содействовать реализации семейноориентированных

проектов в регионах.

24. Стратегия действий по реализации семейной и

демографической политики, поддержке многодетности до 2036 г.: распоряжение

Правительства РФ, 2024. 35 с.

25. Официальный сайт Правительства РФ. Национальные проекты.

26. Регионы России. Социально-экономические показатели.

2023: Стат. сб. / Росстат М., 2023. 1126 с.

27. Об утверждении «Региональной программы по повышению

рождаемости в Ивановской области на 2025– 2028 годы»: постановление

Правительства Ивановской области от 25.12.20243 № 662-п.

28. Сайт Департамента экономического развития и торговли

Ивановской области. Сводный отчёт о реализации на территории Ивановской области

государственных программ Российской Федерации, непрограммных направлений

деятельности федеральных органов исполнительной власти по состоянию на 01

января 2024 года.

29. Миролюбова, А. А., Ксенофонтова О.Л., Ворошин Д. А. Опыт

интеллектуального анализа и прогнозирования рынка акций. Известия высших

учебных заведений. Серия: Экономика, финансы и управление производством. 2024.

№ 4(62). С. 55-63.

30. Ермолаев М.Б., Белоконская Е.Г., Борецкий Д.А., Смирнова

О. П. Технологии машинного обучения в исследовании лояльности клиентов.

Известия высших учебных заведений. Серия: Экономика, финансы и управление

производством. 2024. № 4(62). С. 73-81.

Оригинал публикации: Берендеева А. Б., Рычихина Н. С. Семейно-демографическая

политика как фактор успешного социально-экономического развития региона. Современные

наукоёмкие технологии. Региональное приложение. 2025. №1(81). С. 6-18.

Источник: составлено авторами по [24, с. 3-4]

Источник: составлено авторами по [24, с. 3-4] Источник: составлено авторами по [25]

Источник: составлено авторами по [25]

* СКР растёт

* СКР растёт * постановление Правительства Ивановской области

* постановление Правительства Ивановской области