Фото: freepik.com / @ freepik

Введение

В России реализуется федеральный проект «Старшее поколение», включающий системную поддержку и повышение качества жизни этой категории граждан. С точки зрения благополучия граждан старшего поколения важны не только государственные усилия, но и их взаимоотношения со взрослыми детьми и внуками.

«Наличие связей между людьми старшего поколения и представителями младших поколений, прежде всего связей между людьми старшего поколения и их детьми, внуками, повышает уровень удовлетворённости людей старшего поколения различными сторонами жизни, улучшает их социальное самочувствие», – отмечено в распоряжении правительства [Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года: распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 г. № 164-р].

С одной стороны, развитие государственного социального обеспечения, продолжающаяся нуклеаризация института семьи, мобильность членов семей способствуют обособленности и независимости поколений. С другой стороны, в условиях диверсификации института семьи и увеличения продолжительности жизни возрастает значимость взаимосвязей между взрослыми детьми и их родителями [Гурко, 2020: С. 107].

Научной проблемой является необходимость ответить на вопрос, происходит ли интенсификация или, наоборот, ослабление межпоколенческого взаимодействия, разобщённость поколений в семьях. В качестве показателей взаимосвязей на эмпирическом уровне рассматривается помощь взрослых детей родителям, проживающим отдельно, и забота бабушек/дедушек о внуках. Нуждаются в научном обосновании и ряд предложений в области семейной политики, касающихся участия бабушек/дедушек в заботе о внуках.

В качестве эмпирической базы использовались результаты исследований, проведённых Федеральной службой государственной статистики, – Комплексного наблюдения условий жизни населения (КОУЖ) 2014, 2016, 2018, 2022 годов и Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения (РПН) 2022 года, а также переписей населения 2010 и 2020 годов. Поскольку образ жизни и взаимоотношения поколений в семьях отличаются в городе и сельской местности, анализируются только городские подвыборки и данные переписей по городским населённым пунктам.

Объектом анализа выступили горожане в возрасте 60-79 лет, взрослые дети которых проживают отдельно, дети от трёх до восьми лет и учащиеся начальных классов, матери в возрасте 18-44 лет, имеющие несовершеннолетних детей.

Помощь городским родителям взрослых детей

Темпы нуклеаризации семей на эмпирическом уровне установить непросто. Данные переписей фиксируют не столько фактическое проживание поколений, сколько юридическое, то есть кто и где зарегистрирован. В постсоветский период возможности аренды и покупки жилья расширились, и взрослые дети начинают жить отдельно раньше, нежели в прошлом веке. Тем не менее среди городских домохозяйств с несовершеннолетними детьми по переписи 2010 года 25% были расширенными, а в 2020 году лишь ненамного меньше – 22% [рассчитано по: Всероссийская перепись населения – 2010. Т. 6. Далее: ВПН; ВПН-2020. Т. 8].

Даже за небольшой период с 2014 по 2022 годы, по данным КОУЖ [Итоги Комплексного наблюдения условий жизни населения. КОУЖ проводится Федеральной службой государственной статистики с интервалами в несколько лет. В 2014, 2016, 2018 и 2022 годах выборка составила около 60 тысяч домохозяйств], можно видеть наметившуюся тенденцию увеличения доли пожилых городских граждан 60-79 лет, совершеннолетние дети которых живут отдельно: 78% в 2014, 81% в 2018 и 82% в 2022 году. В 2022 году 63% взрослых детей проживали в том же населённом пункте, 35% в другом населённом пункте, в другом субъекте Российской Федерации и 2% в другой стране. Значительная же часть самих пожилых родителей – 21% мужчин и 46% женщин – проживают одни.

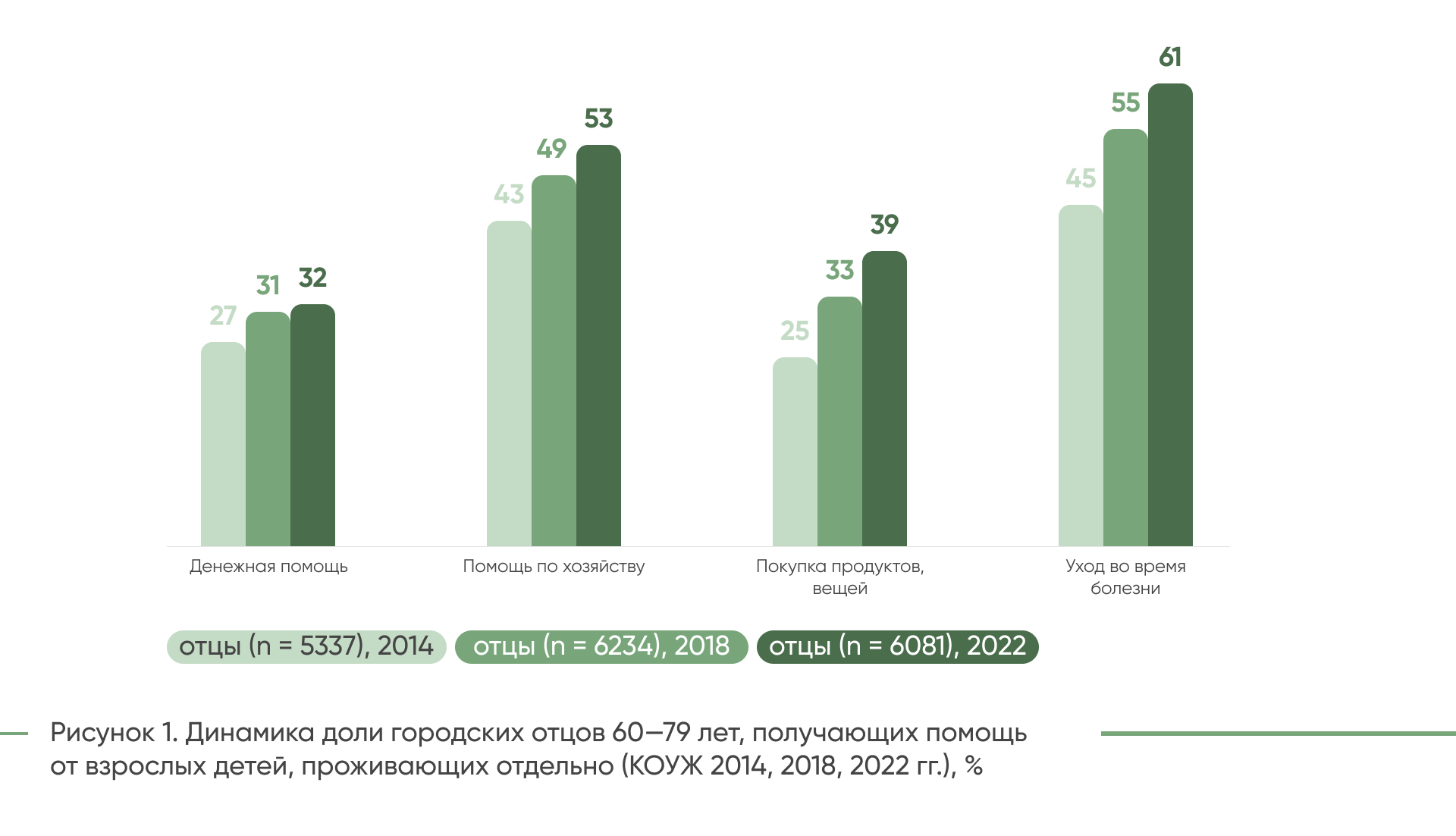

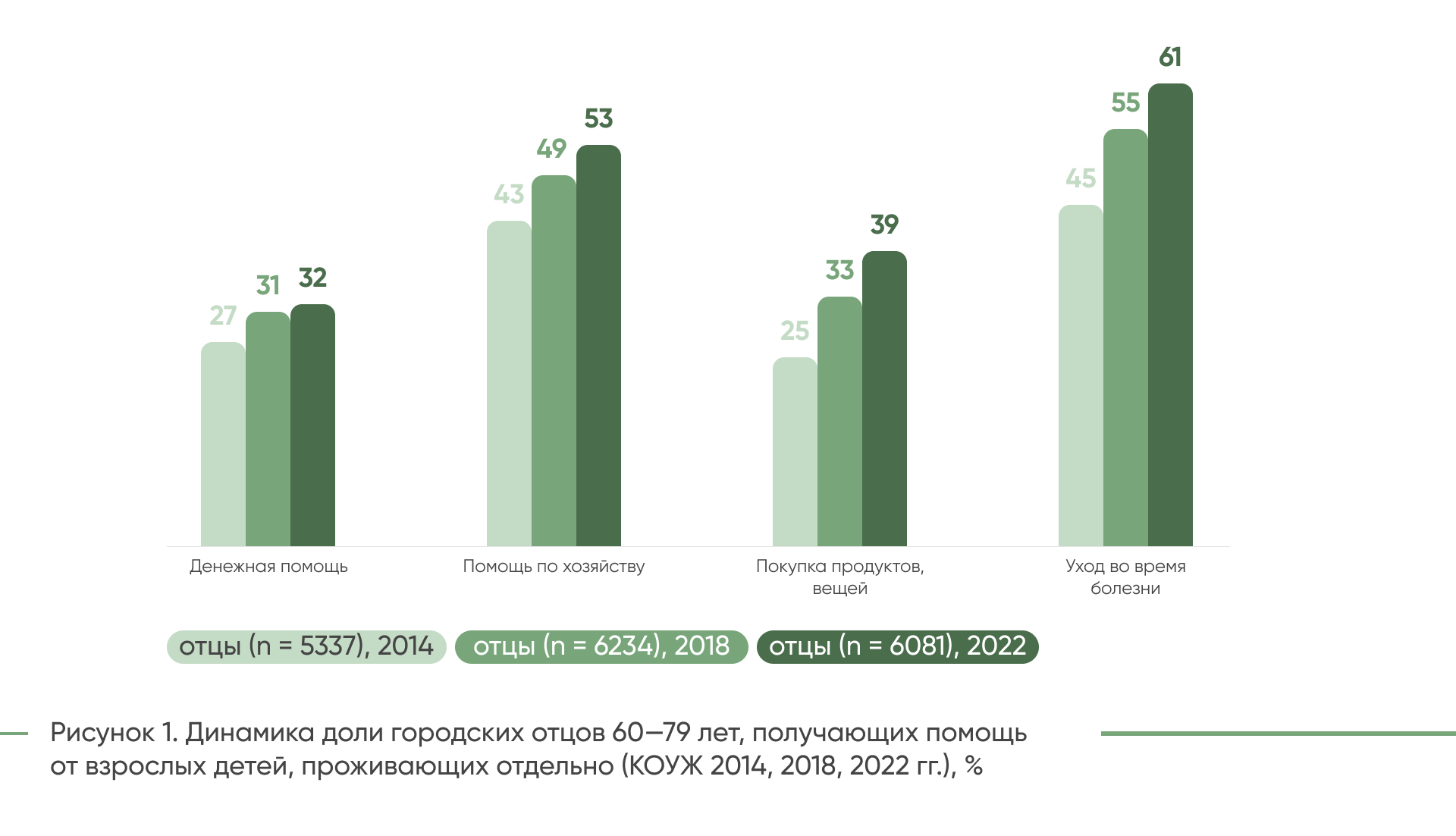

Для анализа помощи со стороны взрослых детей сформированы подвыборки горожан 60-79 лет, имеющих взрослых детей, проживающих отдельно, по базам данных КОУЖ 2014, 2018 и 2022 годов. В анализируемый период (2014-2022 годы) доля городских отцов и матерей 60-79 лет, проживающих отдельно и получающих различные виды помощи от детей, увеличилась. При этом больше отцов и матерей стали получать помощь в виде покупки продуктов, вещей (с 25 до 39% по ответам отцов и с 33 до 48% по ответам матерей) и ухода во время болезни – соответственно с 45 до 61% и с 54 до 69%. Матерям и отцам взрослые дети оказывают помощь практически в равной мере, за исключением денежной помощи (рис. 1, 2).

Инфографика: Дарья Ковалева

Инфографика: Дарья Ковалева

Инфографика: Дарья Ковалева

Инфографика: Дарья Ковалева

Доля получателей помощи зависит, как и следовало ожидать, от удалённости проживания взрослых детей. В 2022 году помощь по хозяйству получали больше пожилых родителей, взрослые дети которых проживают в том же населённом пункте: 64% мужчин и 71% женщин по сравнению с 41% отцов и 45% матерей, взрослые дети которых проживают в другом населённом пункте или субъекте Российской Федерации. Помощь в уходе во время болезни – соответственно 70% и 79%, 48% и 57%. По другим видам помощи различия незначительны. То есть даже проживая на расстоянии, взрослые дети продолжают заботиться о своих пожилых родителях.

Факторы востребованности помощи бабушек/дедушек

В доиндустриальных, аграрных обществах в расширенных семьях, в России преимущественно патрилокальных, помощь и авторитет старших в уходе за внуками и их воспитании были нормой. Особую роль в «смягчении нравов», создании обстановки душевного тепла, сопереживания, проникновенности играли в русских семьях бабушки, от всего сердца «болезновавшие» о малых «чадах» [Пушкарёва, 1997: 89].

В индустриальный период развития обществ в процессе нуклеаризации расширенных семей роль старшего поколения ослаблялась. В России в советское время бабушки/дедушки играли важную роль в воспитании внуков и уходе за ними. Молодые семьи, в том числе с детьми, семьи с одним родителем длительный период проживали с родителями одного из супругов. Занятость советских матерей вне дома была одна из самых высоких в мире.

В западных странах, наоборот, тенденция участия бабушек/дедушек в воспитании внуков наметилась с конца прошлого века как следствие вовлечения женщин в профессиональную деятельность. Нельзя согласиться с утверждением:

«Для западных бабушек тесное общение с внуками является скорее исключением, чем правилом» [Сорокин, 2014: 78]. Оно более применимо к семьям индустриального периода с разделением ролей, в которых матери либо не работали вне дома, либо были заняты частично в течение дня, недели или на протяжении жизненного пути. По этой причине во многих западных государствах общественные институты ухода за детьми не распространены так, как, например, в бывших социалистических либо Скандинавских странах. Были и остаются востребованы услуги нянь, в частности, мигранток из развивающихся стран, за детьми которых ухаживают родственники на родине (практика, получившая название «глобальные цепи ухода») [Hochschild, 2002: С. 133].

В постиндустриальный период на возможности и характер участия бабушек/дедушек в воспитании внуков и уходе за ними влияет ряд факторов. Продолжающееся увеличение доли женщин, работающих вне дома, во всех странах, хотя и в разной степени [Labor force participation rate (% of female population ages 15+), 1990–2022 // World Bank Group] повлекло востребованность помощи бабушек/дедушек. Так, согласно данным лонгитюдного исследования в европейских странах [Survey of Health, Ageing and Retirement – SHARE], в 2019-2020 годах больше всего бабушек регулярно ухаживали за внуками в Бельгии (60%), Франции (56%), Израиле (52%), в странах, в которых показатель занятости женщин вне дома наиболее высок, и таких бабушек меньше, например, в Италии (33%), Румынии (29%) [Alburez-Gutiérrez, 2023], то есть в тех странах, где этот показатель, по данным Всемирного банка, ниже. В России уровень занятости женщин был и остаётся высоким. В 2009 году работали вне дома 62.8% женщин в возрасте 20-49 лет, имеющих детей дошкольного возраста (до шести лет), в 2022 году – 68.4% [Семья, материнство и детство].

В условиях диверсификации института семьи потребность в поддержке старшего поколения в сфере заботы о внуках возрастает на разных этапах жизненного пути взрослых детей – родителей, для семей с одним родителем, несовершеннолетних родителей, в ситуации до и после развода. Так, доля семейных ячеек с одним родителем, для которых помощь бабушек/дедушек особенно актуальна, увеличилась. Согласно ВПН-2010, среди городских семейных ячеек было 30% материнских и 4% отцовских, а по данным ВПН-2020, – 32% и 7% [Рассчитано по: ВПН-2010. Т. 6; ВПН-2020. Т. 8]. В условиях постоянной необходимости молодого поколения родителей повышать образовательный уровень, менять место работы и места жительства, в том числе в другой стране, распространяется новый тип семей, который в научной литературе именуется «семьи с пропущенным поколением» (skipped generation families). При длительном отсутствии родителей дети остаются с бабушками/дедушками в привычном окружении сверстников и одноклассников. Незаменима роль бабушек/дедушек в случаях лишения родительских прав в результате разного рода злоупотреблений, отбывания наказания родителями.

Постепенно меняется поколенческая пирамида за счёт увеличения продолжительности жизни и сокращения рождаемости. В 2022 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении для мужчин в городах составила 67,7 года, для женщин – 77,8 года [Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 2022] (для сравнения: в 2000 году – 59,0 и 72,3 года [Демографический ежегодник… , 2021: 48]). Сокращается рождаемость, в первую очередь, за счёт вхождения в активный репродуктивный возраст малочисленного поколения 1990 годов. Суммарный коэффициент рождаемости в 2022 году в городах вновь снизился до 1.36 (для сравнения: в 2012 году он составлял 1.54) [Суммарный коэффициент рождаемости, 2022]. Постепенно бабушек и дедушек становится больше, нежели внуков. Кроме того, рождение детей откладывается. С начала 1990 годов в Российской Федерации средний возраст матери при рождении первого ребёнка увеличился с 22,5 до 25,6 года [Землянова, Чумарина, 2018: С. 5]. Соответственно увеличивается и период ожидания внуков.

Направления исследований

Одно из направлений зарубежных исследований – сравнительный анализ благополучия бабушек/дедушек, регулярно ухаживающих за внуками, тех бабушек/дедушек, которые видятся с ними эпизодически, и их сверстников, не имеющих внуков. На основе данных лонгитюдного исследования здоровья, старения и выхода на пенсию в европейских странах (SHARE) установлено, что у бабушек/дедушек, имеющих внуков, уровень удовлетворённости жизнью существенно выше в сравнении со сверстниками, у которых есть взрослый ребёнок (дети), но нет внуков. Более того, принятие роли бабушки и в меньше мере роли дедушки сопровождалось повышением удовлетворённости жизнью, уменьшением депрессии, ощущением востребованности и продолжения себя [Tanskanen et al., 2019: С. 4]. Различия по полу исследователи интерпретируют с помощью «гипотезы бабушки», согласно которой более высокая продолжительность жизни женщин связана с необходимостью их эволюционного вклада в фертильность взрослых детей [ibid.: С. 2].

Начало ухода за внуками обусловлено повышением уровня одиночества среди женщин (но не мужчин) в Южной Европе, в то же время не влияет на изменение уровня одиночества у обоих полов в Западной, Восточной, Северной Европе и Израиле. Такие данные интерпретировались тем обстоятельством, что для бабушек в Южной Европе уход за внуками – это норма и обязательство, ограничивающие встречи с друзьями, любимые занятия. В других же странах бабушки ухаживают за внуками преимущественно по собственному желанию [Hajek, König, 2022: С. 5].

Исследование китайских бабушек/дедушек, занимающихся уходом за внуками, посещающими детские сады, выявило, что значимыми факторами их удовлетворённости жизнью были наличие брачного партнёра либо постоянного друга (подруги), тёплые отношения со взрослыми детьми, регулярные физические упражнения и качественный сон [Xu et al., 2023: С. 7]. Однако отсутствие контрольной группы сверстников, не имеющих внуков или не ухаживающих за ними, не позволяет утверждать специфику данных факторов применительно к объекту исследования.

Содержание ролей бабушек/дедушек и степень их участия в уходе за внуками и их воспитании во многом определяется структурным фактором.

По этому критерию выделяется тип бабушек/дедушек, проживающих совместно с внуками и их родителями в одном домохозяйстве, то есть в расширенных семьях (coresidential), и тип бабушек/дедушек опекунов (custodial), проживающих в разных домохозяйствах (distance), а также на значительном расстоянии, или трансграничных (long distance and transnational) бабушек/дедушек [Meyer, Kandic, 2017: С. 4-6]. К данной типологии можно добавить распространённый в Российской Федерации тип бабушек/дедушек, которые живут по соседству со взрослыми детьми и внуками (практика, обозначенная ещё в советские времена как «семейная группа») [Ружже и другие, 1976].

В ходе анализа результатов более 100 исследований, опубликованных с 1978 по 2019 годы, учитывалось три структуры, в которых изучались последствия участия бабушек/дедушек в уходе за внуками для их благополучия: воспитание внуков без родителей (опекуны); проживание со взрослыми детьми и внуками и раздельное проживание, но участие в жизни внуков. Установлено, что умеренное участие отдельно проживающих бабушек/дедушек связано с хорошим здоровьем и высоким уровнем благополучия. В других контекстах при совместном проживании, и особенно в опекунских семьях, влияние участия в заботе о внуках на показатели благополучия неоднозначно. В азиатских странах, в которых совместное проживание трёх поколений всё ещё является нормой, бабушки/дедушки вполне благополучны. Негативные же последствия для благополучия бабушек/дедушек в опекунских семьях обусловлены предысторией принятия внуков под опеку, проблемами взрослых детей, а не обязанностями по уходу за внуками [Danielsbacka et al., 2022: С. 344-350].

По данным исследования, проведённого Австралийским институтом семейных исследований (Australian Institute of Family Studies – AIFS), основными мотивами ухода за внуками бабушек/дедушек было желание провести время с внуками, помогать своим детям другими способами помимо финансовых и ограничить заботу о внуках посторонних людей. Большинство бабушек/дедушек не рассматривали свою помощь как уход за ребёнком, подчёркивая удовольствие от совместного времяпрепровождения. При этом они демонстрировали амбивалентные чувства, отмечая, что уход за ребёнком утомляет, но также заряжает энергией [Baxter, 2022: 18-27].

В условиях трансформации социальных ролей мужчин и женщин повысился исследовательский интерес к роли дедушек в воспитании внуков. Изучается влияние общения с дедушками на благополучие детей и подростков [Tanskanen, Danielsbacka, 2019; Wild, 2016]. Исследуется частота контактов с внуками дедушек различного семейного статуса. Так, в частности, было показано, что в Норвегии у активных дедушек есть супруга или партнёрша [Knudsen, 2016], в сравнении с дедушками, состоящими в браке, разведённые дедушки редко общаются с внуками в Чехии [Hubatkova et al., 2015: С. 783] и Финляндии [Danielsbacka, Tanskanen, 2016]. На основе данных лонгитюдного исследования в Англии показано, что дедушки в низкодоходных домохозяйствах чаще практикуют физический уход за внуками, а в высокодоходных ориентированы на развитие внуков «как личностей» [Zanasi, Sieben, 2022: С. 17].

Сравнительное исследование методом глубинных интервью дедушек в двух странах, имеющих сходные культурные особенности, Мексике и Испании, показало, что современные дедушки в большей мере вовлечены в занятия с внуками, не стесняются выражать свои позитивные эмоции и отрицают телесные наказания в отличие от их собственных дедушек. Авторы пришли к выводу, что патриархатная модель поведения дедушек как властных и суровых устарела, выражение эмоций больше не противоречит образу мужественности. Как в любом поисковом исследовании, выделены типы, распространённость которых предлагается изучить в количественном исследовании [Ortega-Gaspar et al., 2022: С. 154-155].

Понятие межпоколенческого сородительства используется для изучения разделения труда по уходу за детьми между родителями и бабушками/дедушками, конфликтов по поводу рационального питания, методов дисциплинирования, учёбы и круга общения детей [Bai et al., 2023: С. 83-90]. Анализируется динамика участия бабушек/дедушек по материнской либо по отцовской линии в разных культурах. Так, в отличие от западных стран бабушки/дедушки по отцовской линии активнее участвуют в воспитании детей в Китае и Индии, поскольку там сохранилась патрилокальная практика проживания молодых семей [ibid.: 86]. На основе российских данных было установлено, что бабушки, имеющие внуков от дочерей, общаются с ними чаще, нежели те, кто имеет внуков от сыновей [Краснова, 2000: С. 112]. Такое утверждение нуждается в проверке в условиях распространения неолокального типа проживания молодых семей.

В Российской Федерации исследования, посвящённые заботе бабушек/дедушек о внуках, выполнены на небольших выборках. На основе семейного консультирования выделены новые роли московских бабушек, дополняющие родительские. Сделан вывод, что все меньше молодых родителей ожидают от бабушек/дедушек выполнения «замещающей роли» и у самих бабушек/дедушек снижается готовность к тому, чтобы заменить родителей [Арутюнян, 2012: С. 80]. В то же время очевидно, что в стране значительны этнические различия. Так, подавляющее большинство осетинских бабушек считают помощь в воспитании внуков своей обязанностью и «опасаются непонимания со стороны окружающих», если не будут этого делать [Дзагурова, 2021: С. 80].

[Курамшев и др., 2017: С. 78]. Однако возникает вопрос, насколько такие условия комфортны с точки зрения субъективного благополучия бабушек/дедушек.Исследование бабушек по материнской линии, проживающих вместе со своими дочерями и внуками-подростками в Нижнем Новгороде и области, позволило сделать вывод, что «проживание в одном домохозяйстве формирует специфический тип межпоколенных внутрисемейных отношений, создающих более комфортные условия для оказания помощи и поддержки в быту и воспитании детей» [Курамшев и другие, 2017: С. 78]. Однако возникает вопрос, насколько такие условия комфортны с точки зрения субъективного благополучия бабушек/дедушек.

Одно из немногих исследований, объектом которых выступают бабушки-опекуны, проводилось с целью получить информацию о жизненных путях их дочерей, лишённых родительских прав. В то же время анализировались и проблемы самих бабушек/дедушек, которые переживают переутомления и стрессы в связи с ответственностью за судьбу опекаемого ребёнка [Козлова, 2016: 113-133].

Показателем близости/разобщённости поколений в семье может служить отношение молодёжи и студентов к своим бабушкам/дедушкам, что стало предметом изучения в ряде исследований. Анализ онлайн-дискуссий позволил сделать вывод, что в современной городской семье наблюдается устойчивая связь внуков и прародителей [Тихомиров, 2017: С. 8]. Опрос нижегородских студентов-гуманитариев также выявил, что большая их часть позитивно оценивают опыт взаимодействия с бабушками и желают повторить его в отношении собственных детей. Кроме того, учёные обнаружили приоритет дедушек со стороны отца среди опрошенных девушек [Саралиева и другие, 2020: С. 513].

По данным онлайн-опроса в Свердловской области, половина родителей «считают необходимым финансовое вознаграждение прародительского труда со стороны государства» [Багирова, Бледнова, 2022: С. 72]. Нужны ли государственные выплаты бабушкам/дедушкам? Либо это будет противоречить социальной справедливости, поскольку не у всех молодых родителей есть бабушки/дедушки, проживающие в том же населённом пункте? Кроме того, в Российской Федерации есть возможность для работающих бабушек/дедушек использовать полностью или по частям отпуск по уходу за ребёнком. Молодые же родители, получающие материальную поддержку от государства, могут сами решить, разделить ли им обязанности по уходу между собой, оплатить ли услуги профессиональной няни либо использовать помощь бабушек/дедушек.

Помощь бабушек/дедушек

С точки зрения анализа динамики межпоколенческого взаимодействия важно было определить, меняется ли доля городских жителей, помогающих взрослым детям, проживающим отдельно, в воспитании внуков. По крайней мере в период 2011-2016 годов среди горожан 60-79 лет была стабильно высока доля мужчин (48%) и женщин (51%), оказывающих такую помощь. К сожалению, в исследование КОУЖ 2018, 2020, 2022 годов переменная о помощи родителей взрослым детям не включена, поэтому нет возможности зафиксировать дальнейшую тенденцию.

Уровень образования мужчин и женщин, проживание в конкретном федеральном округе Российской Федерации не связаны с их участием в воспитании внуков, так же как и семейный статус женщин. Среди тех, кто помогают детям в воспитании внуков, меньше всего дедушек, не состоящих в браке, семейный статус бабушек незначим. В 2016 году в группе бабушек/дедушек 60-69 лет доля помогающих в воспитании внуков была несколько выше в сравнении с более пожилыми мужчинами и женщинами в возрасте 70-79 лет (рис. 3).

Инфографика: Дарья Ковалева

Инфографика: Дарья Ковалева

По базам данных о детях КОУЖ-2022 удалось определить, кто осуществляет присмотр за дошкольниками трёх-восьми лет (348 детей), которые не посещают дошкольную образовательную организацию. В основном это делают мать/отец (87%), родители матери/отца (33%), взрослые дети (5%). Присматривают за дошкольниками трёх-восьми лет, когда они не находятся в дошкольной образовательной организации (3516 детей), мать/отец (83%), родители матери/отца (48%), взрослые дети (11%).

На рисунке 4 представлены данные о городских школьниках начальных классов, которые не посещают группы продлённого дня. Можно видеть, что родители матери/отца, то есть бабушки/дедушки, вносят большой вклад в присмотр за своими внуками – школьниками младших классов. Услуги специально нанятого человека (няня, воспитатель, гувернантка) используются крайне редко.

Инфографика: Дарья Ковалева

Инфографика: Дарья Ковалева

Гипотетически уверенность в помощи со стороны бабушек/дедушек может влиять на репродуктивные планы взрослых детей. По подвыборке РПН-2022 [Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения – 2022. Выборка 15 тысяч домохозяйств, опрашивался один из членов домохозяйства – женщина в возрасте 18-44 лет или мужчина в возрасте 18-60 лет] матерей в возрасте 18-44 лет, имеющих несовершеннолетних детей, не обнаружено связи между помощью родственников, проживающих отдельно, в уходе за детьми и репродуктивными установками матерей. Для того чтобы определить влияние помощи бабушек/дедушек в заботе о внуках на репродуктивные планы детей, проживающих как вместе, так и отдельно, нужны дальнейшие исследования.

Заключение

В условиях продолжающейся нуклеаризации и диверсификации института семьи, мобильности членов семей, интенсификации образовательной и профессиональной активности не только мужчин, но и женщин, увеличения продолжительности жизни возрастает значимость семейных межпоколенческих связей.

Показано, что всё больше взрослых детей помогают родителям, проживающим отдельно, родители же, в свою очередь, по-прежнему активно участвуют в заботе о внуках, что свидетельствует о сплочённости поколений в городских семьях.

Некоторые практические вопросы, связанные с заботой бабушек/дедушек о внуках, требуют не только научных обоснований, но и общественного обсуждения. Имеет ли смысл государству оплачивать труд бабушек/дедушек, которые заботятся о внуках, проживающих с родителями? Необходимо ли расширение юридических прав бабушек/дедушек в сфере заботы о внуках, проживающих с родителями, то есть дополнение п. 1 ст. 55 Семейного кодекса Российской Федерации абзацем: «Ребёнок по своему желанию и с согласия родителей вправе временно пребывать у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев, сестёр и других близких родственников» [О внесении изменений в статью 55 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 13 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» (в части временного пребывания детей у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев, сестёр и других близких родственников): законопроект № 1030390-7. Ссылка]. Мнения по поводу этой законодательной инициативы разделились.

Ряд исследовательских гипотез, в частности о влиянии помощи бабушек/дедушек в заботе о внуках на репродуктивные намерения, нуждаются в дальнейшей проверке. Судить об эволюции или трансформации института бабушек/дедушек в Российской Федерации в изменившихся социальных условиях пока рано: крайне мало надёжных эмпирических данных. В любом случае вклад бабушек/дедушек в заботу о внуках имеет смысл рассматривать в первую очередь с точки зрения благополучия пожилого поколения, их внуков и родителей, а не исключительно как фактор повышения рождаемости.

Список источников

1. Арутюнян М. Ю. Изменение «института бабушек»: социально-психологический аспект // Народонаселение. 2012. № 1. С. 76-85.

2. Багирова А. П., Бледнова Н. Д. Содержание и результаты прародительского труда в оценках уральских родителей // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Сер.: Социальные науки. 2022. № 1. С. 66-73.

3. Гурко Т. А. Взаимоотношения родителей и взрослых детей: понятия для анализа // Социологические исследования. 2020. № 12. С. 105-115.

4. Демографический ежегодник России, 2021: статистический сборник / Росстат. M., 2021. С. 256.

5. Дзагурова Н. Х. Социальная роль бабушки в современной осетинской семье // Социология. 2021. № 6. С. 78-83.

6. Землянова Е. В., Чумарина В. Ж. Откладывание деторождения российскими женщинами в современных социально-экономических условиях // Социальные аспекты здоровья населения. 2018. № 6.

7. Козлова Т. З. Жизненные траектории людей, лишённых родительских прав.

8. Саарбрюккен: Palmarium Academic Publishing, 2016. С. 282.

9. Краснова О. В. Бабушки в семье // Социологические исследования. 2000. № 11. С. 108-116.

10. Курамшев А. В., Кутявина Е. Е., Судьин С. А. Бабушка в системе внутрисемейных отношений: социологический анализ // Женщина в российском обществе. 2017. № 3. С. 70-79.

11. Пушкарёва Н. Л. Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, любовница (X – начало XIX в.). М.: Ладомир, 1997. С. 381.

12. Ружже В. Л., Елисеева И. И., Кадибур Т. С. Опыт исследования семейных групп // Социологические исследования. 1976. № 1. С. 113-120.

13. Саралиева З. Х.-М., Судьин С. А., Янак А. Л. Прародительские отношения в современной российской семье: опыт пилотного исследования // I Российско-Иранский социологический форум: сборник тезисов докладов участников форума, Москва, 16-18 ноября 2020 г. М.: Перспектива, 2020. С. 509-521.

14. Сорокин Г. Г. Бабушки современной России // Женщина в российском обществе. 2014. № 1. С. 78-80.

15. Тихомиров С. А. Образ бабушки глазами современной молодёжи: штрихи к портрету // Концепт: научно-методический электронный журнал. 2017. № 11.

16. Alburez-Gutiérrez D. The age of the grandparent has arrived // The Economist: Weekly Edition. 2023. 12 January.

17. Bai X., Chen M., He R., Xu T. Toward an integrative framework of intergenerational coparenting within family systems: a scoping review // Journal of Family Theory and Review. 2023. Vol. 15, № 1. P. 78-117.

18. Baxter J. Grandparents and Child Care in Australia: (Families in Australia Survey Report).

19. Melbourne: Australian Institute of Family Studies, 2022. 38 p.

20. Danielsbacka M., Křenková L., Tanskanen A. O. Grandparenting, health, and well-being: a systematic literature review // European Journal of Ageing. 2022. Vol. 19. P. 341-368.

21. Danielsbacka M., Tanskanen A. O. Grandfather involvement in Finland: impact of divorce, remarriage, and widowhood // Grandfathers / ed. by A. Buchanan, A. Rotkirch. London: Palgrave Macmillan, 2016. P. 183-197. (Palgrave Macmillan Studies in Family and Intimate Life).

22. Hajek A., König H. H. Grandchild care and loneliness among older Europeans: longitudinal evidence from the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe // International Journal Geriatric Psychiatry. 2022. Vol. 37, № 8. P. 1-7.

23. Hochschild A. Global care chains and emotional surplus value // On the Edge: Globalization and the New Millennium / ed. by A. Giddens, H. Will. London: Sage, 2000. P. 130-146.

24. Hubatkova B., Kreidl M., Zilincikova Z. Why divorced grandfathers provide grandchild care less often than married grandfathers? // Czech Sociological Review. 2015. Vol. 51, № 5. P. 783-814.

25. Knudsen K. Good grandfathers have a partner // Grandfathers / ed. by A. Buchanan,

26. A. Rotkirch. London: Palgrave Macmillan, 2016. P. 165—181. (Palgrave Macmillan Studies in Family and Intimate Life).

27. Meyer M. H., Kandic A. Grandparenting in the United States // Innovative Aging. 2017. Vol. 1,№ 2. P. 1-10.

28. Ortega-Gaspar M., Leeson G., Klein A. The dynamics of grandfathers: a comparative analysis Mexican and Spanish society // Research on Ageing and Social Policy. 2022. Vol. 10, № 2. P. 134-158.

29. Tanskanen A. O., Danielsbacka M. Maternal grandfathers and child development in England: impact on the early years // Grandfathers / ed. by A. Buchanan, A. Rotkirch. London: Palgrave Macmillan, 2016. P. 217-228. (Palgrave Macmillan Studies in Family and Intimate Life).

30. Tanskanen A. O., Danielsbacka M., Coall D. A., Jokela M. Transition to grandparenthood and subjective well-being in older Europeans: a within-person investigation using longitudinal data // Evolutionary Psychology. 2019. Vol. 17, № 3. P. 1-12.

31. Wild L. Grandfather involvement and adolescent well-being in South Africa // Grandfathers / ed. by A. Buchanan, A. Rotkirch. London: Palgrave Macmillan, 2016. P. 249-256. (Palgrave Macmillan Studies in Family and Intimate Life).

32. Xu Y., Zhang L., Mao S. Y., Zhang S., Peng S. Z., Zhang Q., Wu W. W., Tan X. D. Sociodemographic determinants of life satisfaction among grandparent caregivers // Frontiers in Public Health. 2023. Vol. 11. https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1044442.

33. Zanasi F., Sieben I. Income and educational differences in grandparental childcare: evidence from English grandmothers and grandfathers // Community, Work and Family. 2022. № 1. P. 1-20.

Оригинал публикации: статья Гурко Т. А. «Взаимопомощь поколений в городских семьях» в журнале «Женщина в российском обществе». 2023. № 3. С. 43-58.

Инфографика: Дарья Ковалева

Инфографика: Дарья Ковалева