На фото многодетная семья Горбачевых из Тульской области / источник: пресс-служба администрации Щёкинского муниципального района

Введение

В условиях высокой частоты разводов среди молодых семей,

снижения рождаемости и роста числа неполных семей следует уделить внимание

ценности брака в российском обществе, анализу тенденций брачности и её влияния

на рождаемость. Демографическая политика до сих пор не остановила депопуляцию в

России. Одна из причин недостаточной эффективности этой политики состоит в том,

что она воздействует лишь на рождаемость в уже существующих семьях, но не

влияет ни на создание новых семей, ни даже на сохранение уже созданных.

Цель и задачи статьи состоят в определении качественного и

количественного, прямого и косвенного влияния первых и повторных браков,

сожительств и разводов на рождаемость. Это позволит обосновать необходимость

мер по возрождению традиционных семейных ценностей, включая ценность первого

законного и долговечного брака.

Обзор научной литературы и

других источников по проблеме

Ценности представляются вечными и незыблемыми нормами,

которые невозможно обосновать эмпирически [1]. Традиционные семейные ценности

проявляются в принятии законного брака и отрицательном отношении к разводу,

готовности к рождению детей. Актуально уточнение авторской позиции к

определению традиционных брачно-семейных ценностей как «совокупности

представлений о браке как союзе между мужчиной и женщиной, ориентированном на

рождение и воспитание детей; ведущей семейной ценностью является уважение члена

семьи (супруга, ребёнка, родителей) как личности, признание значимыми духовных,

душевных и физических уровней его личности, общности интересов и совместного

времяпровождения» (Стратегия действий по сбережению мужчин и поддержке

ответственного отцовства / Т. К. Ростовская, О.И. Аполихин, А.А. Шабунова[и

др.]; ФНИСЦ РАН, Институт демографических исследований, Отделение общественных

наук РАН, Научный совет «Демографические и миграционные проблемы России». Вологда:

ВолНЦРАН, 2023. 27 с.).

Приветствуя традиционную модель семьи, состоящую «в

обязательности, неразрывности и однозначной последовательности вступления в

брак, начала сексуальных отношений и рождения детей» [2, с. 76], следует

отметить ценность первого зарегистрированного брака в жизни российской молодёжи

[3], которая активно пропагандируется с 2014 года (Всероссийский

научно-методический семинар «Подходы к анализу трансформации модели брачности в

России: аналитические возможности», ссылка)

и является ключевым критерием отнесения к благополучной молодой семье. Модель

семейного благополучия формирует серьёзное отношение к браку среди молодёжи,

формирует ориентацию на стабильность сохранения семьи и брака, умение искать

компромиссы в семейных отношениях, ценность ответственного отношения за будущее

семьи и детей [4].

Разработанная под руководством одного из авторов этой статьи

и утверждённая в 2007 году модель благополучной молодой семьи позволила

сформировать идеальный образ молодой российской семьи, который включает в

первую очередь юридическую оформленность супружеских отношений и полноту

состава семьи (семья должна состоять из обоих родителей с детьми) (Письмо

Минобрнауки РФ от 08.05.2007 № АФ-163/06 «О Концепции государственной политики

в отношении молодой семьи», ссылка).

В соответствии с Концепцией государственной политики в

отношении молодой семьи (Концепция государственной политики в отношении

молодой семьи, ссылка)

модель благополучной молодой семьи характеризуется:

- наличием двух родителей (супруги, состоящие в браке);

- наличием детей (минимум двух, при желаемой многодетной

семье – с тремя, четырьмя и более детьми);

- достижением экономической самостоятельности;

- устойчивостью психологического климата в семье;

- возможностью выполнения основных социальных функций.

По сути, первые два параметра детерминируются последними

тремя. Материальное благополучие семьи, качество жизни, возможность оптимально

сочетать выполнение трудовых и семейных функций, психологически комфортная

атмосфера в семье не только влияет на готовность заключить брак и прожить в нём

долгое время, но и способствует выполнению репродуктивной функции (рождению детей).

Осознание роли института семьи в жизни общества повлияло на

создание новой «Стратегии действий по реализации семейной и демографической

политики, поддержке многодетности до 2036 года» (далее – Стратегия-2036) и

национального проекта «Семья». Стратегия-2036 основана на системном подходе к:

формированию традиционных семейных духовно-нравственных ценностей, поддержке

многодетных семей со стороны государства и общества, созданию благоприятных

условий для устойчивого демографического роста России (Демографическое

самочувствие регионов России. Национальный демографический доклад – 2024, Национальный

демографический доклад – 2024 / Т. К. Ростовская, А. А. Шабунова [и др.]. Вологда:

Вологодский научный центр РАН, 2025. 385 с.). Поскольку рождаемость

снижается во всём мире, включая и те страны, где ещё недавно она была высокой

[5], вопросы совершенствования демографической политики широко обсуждаются

исследователями как в России [6; 7], так и за рубежом.

G. Neyer исследует взаимосвязь семейной политики и низкой

рождаемости в Западной Европе с кросснациональной точки зрения: сосредотачивая

внимание на политике материнства, политике отпуска по уходу за ребёнком, услуг

по уходу за детьми и пособий на детей [8]. A. Whittaker, обсуждая проблемы

ультранизкой рождаемости в Азии, обращает внимание на значимость не только

профессиональных демографических исследований, но и демографического

просвещения среди широкой публики [9]; J. Bergsvik, A. Fauske, R. K. Hart,

проводя систематический обзор исследований о влиянии политики на рождаемость с

1970 года в Европе, Соединённых Штатах, Канаде и Австралии, приходят к выводу,

что продление отпуска по уходу за детьми увеличивает рождаемость, в то время

как увеличение денежных выплат имеет временный эффект. Пары с высоким доходом

больше выигрывают от продления отпуска по уходу за ребёнком, в то время как

расширение программ ухода за детьми может уменьшить социальное неравенство в

других областях [10]. Некоторые авторы утверждают, что демографическая политика

не может существенно повысить её уровень, в частности N. Botev подчёркивает

приоритет внутренней, а не внешней мотивации репродуктивного поведения [11].

Сторонники этой точки зрения не считают негативной тенденцией отход от

традиционных семейных ценностей, который привёл к замене законных браков

сожительствами. Это тоже способствовало снижению рождаемости.

Качественный аспект проблемы. Методология

исследования

Данное исследование основывается на концепции благополучия

семьи, разработанной в 2007 году под руководством одного из авторов этой

статьи. Важным индикатором благополучия семьи является брачный статус –

положение человека по отношению к институту брака. В научной литературе браком

считается «санкционируемая и регулируемая обществом форма отношений между

мужчиной и женщиной, определяющая их права и обязанности по отношению друг к

другу и к их детям» (Социология семьи: учебник / под ред. проф. А. И.

Антонова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Инфра-М, 2005. С. 291). В основе

законодательного подхода к вопросам демографического и социального характера в

области семейных отношений в Российской Федерации лежит понимание брака как

союза мужчины и женщины (Заключение Конституционного Суда РФ от 16.03.2020 №

1-З «О соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации

не вступивших в силу положений Закона Российской Федерации о поправке к

Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных

вопросов организации и функционирования публичной власти», а также о

соответствии Конституции Российской Федерации порядка вступления в силу статьи

1 данного Закона в связи с запросом Президента Российской Федерации»).

Данное определение брака в виде поправки было включено в ст. 72 Конституции РФ

(Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования

01.07.2020)). В своих исследованиях член-корреспондент РАН, доктор

экономических наук, ведущий учёный-демограф И. И. Елисеева рассматривает

брачные отношения в двух ракурсах: как прав и обязанностей супругов по

отношению друг к другу и по отношению к детям, а прочность, устойчивость семьи

определяет успешностью брака – «супружескими отношениями мужчины и женщины,

умением преодолевать конфликтные ситуации, взаимным уважением и

ответственностью (за семью, род, будущее детей, за неизменность помощи родителей

детям, детей – родителям)» [12, с. 7].

Благополучие семьи способствует благоприятному

психологическому климату, оптимальному выполнению супругами основных функций

(репродукция, социализация, экономическое обеспечение и т. д.), ответственному

родительству, в том числе вовлечённости мужчин в процесс создания семьи, ориентированному

на рождение и воспитание детей, заботу о членах многопоколенной семьи (Стратегия

действий по сбережению мужчин и поддержке ответственного отцовства / Т. К.

Ростовская, О. И. Аполихин, А. А. Шабунова [и др.]).

Авторская концепция благополучия семьи направлена на

повышение ценности брака, семьи и семейного образа жизни, укрепление

устойчивости семьи, снижение числа разводов и уменьшение числа неполных семей,

решение проблемы беспризорности и подростковой девиантности.

Материалы и методы качественного исследования

Всероссийское социологическое исследование «Демографическое

самочувствие регионов России» (проведено в конце 2019 – начале 2020 гг. в

Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Уральском, Северо-Кавказском, Южном

федеральных округах (N=5616 представители различных групп населения в возрасте

от 18 до 50 лет), рук. – Т. К. Ростовская) позволило выявить следующие основные

факторы, влияющие на вероятность вступления российской молодёжи в брак. Прежде

всего – это желание иметь рядом близкого по духу, родного, любимого человека,

не чувствовать себя одиноким; далее – иметь постоянного сексуального партнёра,

стать по-настоящему взрослым, самостоятельным человеком, желание получать

материальные преимущества от более рационального ведения общего домашнего

хозяйства; желание в ближайшее время иметь ребёнка. Это совпадает с точкой

зрения некоторых других авторов [13; 14].

Таким образом, первично характеризуя модель брачного

поведения молодёжи, выделим современную особенность – желание молодого поколения

вступить в брак не зависит от материального благосостояния, уровня жизни, а в

большей степени обусловлено психологическими мотивами (желание иметь рядом

близкого, любимого человека). Желание иметь ребёнка в зарегистрированном браке

является значимым мотивом регистрации брака. В современном обществе наблюдается

трансформация морально-этических основ семьи, когда зарегистрированный брак уже

не идентифицируется с образом благополучной семьи [15].

Среди основных мероприятий по укреплению значимости брака у молодёжи

также следует выделить: повышение ценности институтов семьи и брака в глазах

молодёжи, популяризацию в обществе «обязательности» брака для мужчин и женщин.

В настоящее время в российском обществе сложились все

предпосылки для формирования модели семейного благополучия:

- подавляющее большинство стремится состоять в браке, однако

стремление заключить официальный брак вызвано прежде всего стремлением защитить

интересы детей в случае развода;

- экономические мотивы имеют существенный вес, прежде всего

– при принятии решения о рождении ребёнка (важно достижение экономической

устойчивости семьи, самообеспечения семьи, что основывается на

высокооплачиваемой работе);

- признаётся важность устойчивости психологического климата

в семье (супруги должны друг для друга быть родными, близкими по духу, любить

друг друга);

- выявлена необходимость выполнения основных социальных

функций, основанная на расширении возможностей совмещения выполнения семейных

обязанностей с получением/ завершением образования и реализацией в

экономической жизни общества (баланс триады «семья–образование–труд»).

Выявленные ценностные установки необходимо учитывать при

выработке стратегических национальных целей демографического развития.

Материалы второго этапа авторского Всероссийского социологического исследования

«Демографическое самочувствие России» (Второй этап Всероссийского

социологического исследования «Демографическое самочувствие России», проведённый

в 2021 году в Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Уральском,

Северо-Кавказском, Южном федеральных округах методом глубинного интервью (N=50,

члены молодых детных (многодетных) семей в возрасте до 35 лет, рук. – Т. К.

Ростовская), проведённого в 2021 году методом глубинного интервью,

позволили выявить удовлетворённость браком и семейным образом жизни членов

молодых семей в возрасте до 35 лет.

Большинство молодых семейных респондентов удовлетворены

своим браком и не жалеют о нём, их ожидания относительно брака оправдались, а

образ жизни изменился в лучшую сторону. Так, например, некоторые отмечают, что

их жизнь стала разнообразнее в плане досуга:

«Не жалею о браке однозначно. Образ жизни, да, изменился,

потому что мой супруг очень активный, очень лёгок на подъём, поэтому моя жизнь

в этом плане стала активнее. Мы чаще где-то гуляем, чаще куда-то выбираемся.

Исключительно положительно супружеская жизнь повлияла на мой образ жизни»

(женщина, 30 лет, замужем, детей нет, единственный ребёнок в родительской

семье, в/о, Вологодская область);

«Супружество существенно повлияло на образ жизни. С одной

стороны, появилось много новых обязанностей, поэтому практически перестал

работать вечерами дома. С другой стороны, стал более интересно и разнообразно

проводить выходные, совместно с супругой ходить за покупками, в гости к друзьям,

появились новые увлечения, например, начал учиться играть на гитаре, готовить.

В целом, о том, что вступил в брак, не жалею» (мужчина, 23 года, женат,

детей нет, единственный ребёнок в родительской семье, в/о, Вологодская

область).

Другие говорят, что в браке они стали ответственнее и

взрослее:

«Стала более ответственной к исполнению домашних

обязанностей – готовке, стирке, уборке. Также походы в магазин стала более

тщательно выбирать. Следишь за бюджетом семьи: когда делаю покупки в магазинах,

стремлюсь сэкономить» (женщина, 21 год, замужем, детей нет, двое детей в

родительской семье, студентка вуза, Ивановская область);

«Стал более ответственным, провожу больше времени дома,

нежели по всяким гулянкам» (мужчина, 32 года, женат, детей нет, двое детей

в родительской семье, незак. в/о, Республика Татарстан). Третьи отмечают

важность поддержки со стороны супруга (супруги) в совместной жизни:

«Моя жизнь стала больше разбита «по полочкам». Моя жена

всегда меня направляет, она в курсе моих дел, она всегда советует, я в какой-то

момент понял, что есть друзья, но всегда надо полагаться на совет жены. Ты с

ней живешь, она тебя знает. Она знает твои повадки, привычки. Когда

кардинальное решение принимается, надо спросить совета у неё. Моя жизнь

улучшилась в этом плане» (мужчина, 22 года, женат, детей нет (ждут

ребёнка), двое детей в родительской семье, студент вуза, Ивановская область).

Также исследование показало, что важнейшим направлением

совершенствования семейно-демографической политики выступает повышение уровня

информированности различных групп населения о реализуемых мерах. Респонденты в

возрасте 18–50 лет демонстрируют низкую осведомлённость о существующих

региональных мерах в области демографического развития: 9% опрошенных полностью

владеют информацией, около четверти (24%) практически ничего о них не знают

[16, с. 3]. Выявлены наиболее перспективные направления формирования

информационного контента. Тематические сайты в интернете, по мнению 61%

заинтересованных в информации респондентов, – наиболее действенный канал

получения информации. Каждый четвёртый (24%) более привычным считает подписку

на интернет-рассылку. Такие традиционные каналы получения информации, как

информационные брошюры (36%), телефонные консультации (29%), не теряют своей

актуальности в глазах респондентов. При этом интерес к тематическим публикациям

в местных СМИ невелик (14%). Подчеркнём, что с учётом ожиданий респондентов

информирование о мерах поддержки семей с детьми наиболее эффективно

осуществлять через специальные приложения для мобильных устройств. Обсудить

наиболее сложные вопросы можно в формате веб-форума или индивидуальных

консультаций по телефону (организация call-центра) или по электронной почте.

Не менее важными и интересными оказались и результаты

количественного исследования. Оценить влияние брачного статуса можно по данным

РПН-2022 – выборочного наблюдения репродуктивных планов населения, проведённого

Росстатом в июне 2022 г. (Итоги выборочного наблюдения репродуктивных планов

населения в 2022 году, ссылка,

исследование охватило 15 тыс. домохозяйств во всех субъектах РФ кроме Ненецкого

и Чукотского автономных округов). В каждом домохозяйстве опрашивался один

респондент: мужчина от 18 до 60 лет или женщина от 18 до 44 лет).

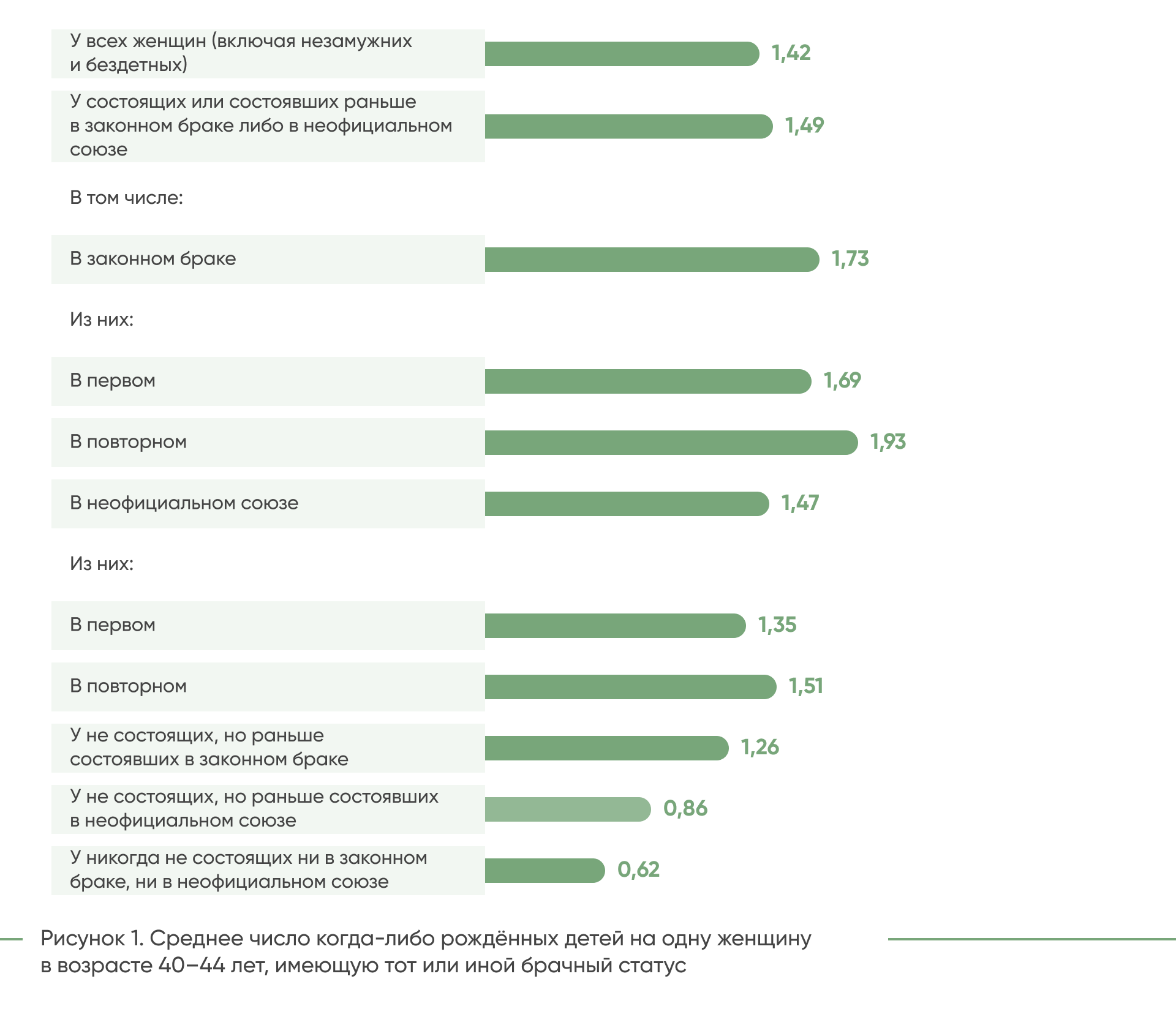

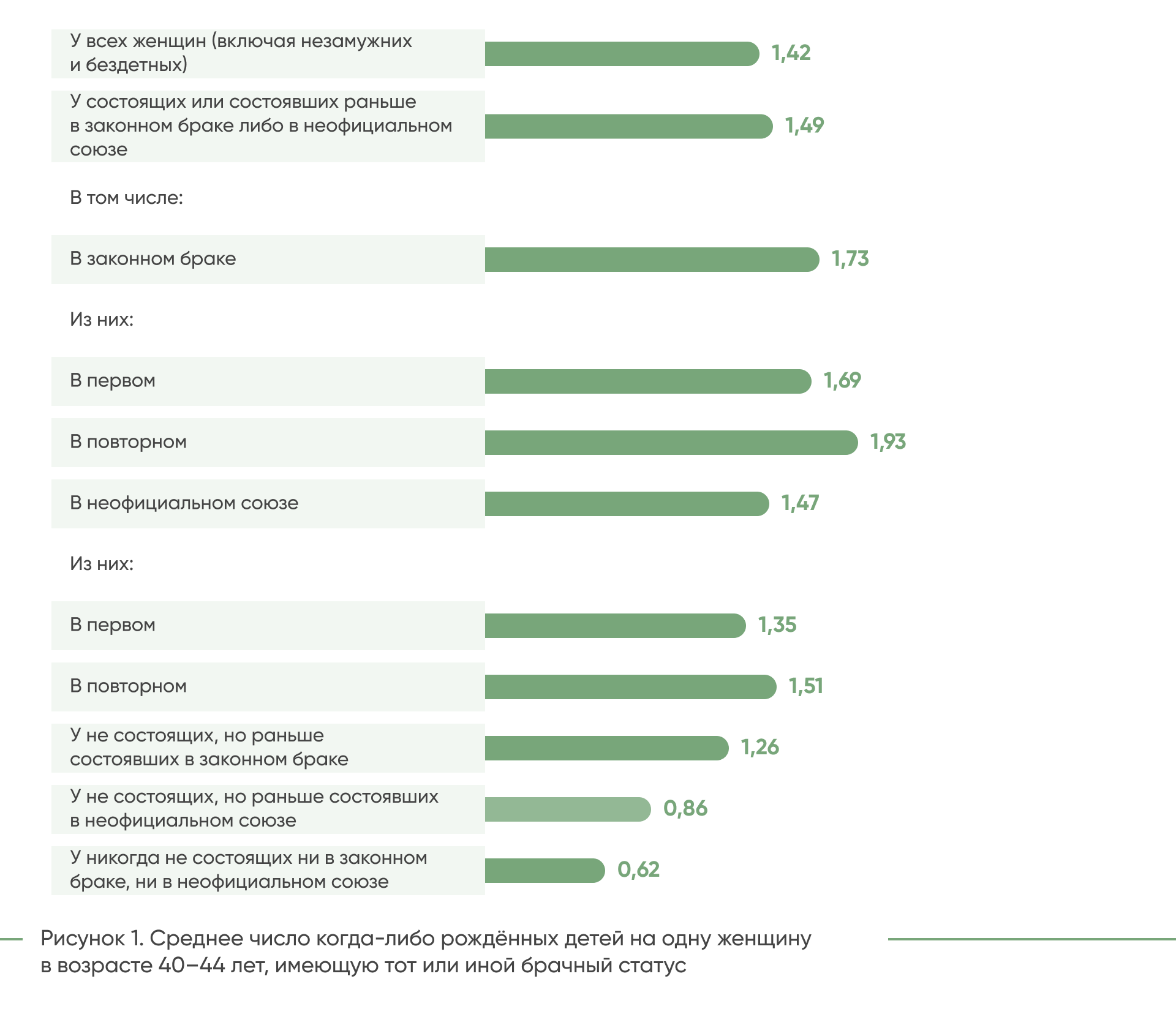

Среднее число детей у женщин в конце репродуктивного

возраста (40–44 лет) зависит от их брачного статуса (Рисунок 1).

Примечание: при обработке данных РПН-2022 как брак, так и

союз считался повторным, если ему предшествовал законный брак и/или союз с

другим лицом.

Источник: расчёты по данным РПН-2022.

Среднее число рождённых детей у всех женщин 40–44 лет равно

1,42 (с учётом коэффициентов рождаемости в более старшем возрасте среднее

число детей у женщин 1978–1982 годов рождения, которым в 2022 г. исполнилось от

40 до 44 лет, к концу репродуктивного периода (50 лет) не может превышать 1,45.

Поэтому среднее число детей у женщин 40–44 лет можно считать итоговым), а у

тех 92% из них, которые состоят или состояли либо в законном браке, либо в

неофициальном союзе, – 1,49. Никогда не состояли ни в том, ни в другом — 8%

женщин. Это можно считать показателем окончательного безбрачия у женщин,

близких к выходу из репродуктивного возраста. Среднее число детей у них – 0,62.

Около половины из них всё же родили детей (как правило, одного), но не считают

их отцов своими бывшими «гражданскими мужьями». Из-за окончательного безбрачия

итоговое среднее число детей (с учётом внебрачных) уменьшается на 0,07: 1,49 – 1,42

= 0,07.

Среднее число детей у состоящих в первом законном браке –

1,69. Это на 0,27 больше, чем у всех женщин, и на 0,20 больше, чем у состоящих

либо состоявших в браке или неофициальном союзе. Различие вызвано отказом от

регистрации союзов либо их распадом, а также прекращением законных браков с

оформлением развода или без этого либо из-за овдовения.

Среднее число детей у состоящих в повторном законном браке –

1,93. Это на 0,24 больше, чем в первом браке. Но на момент опроса среди женщин,

у которых распалась первая полная семья, лишь 14% состояли в браке и 10% – в

неофициальном союзе. Среднее число детей у последних – 1,51. Это больше, чем в

первом союзе (1,35), но меньше, чем в первом браке (1,69).

Три четверти (76%) женщин, которые не сохранили свою первую

полную семью, либо не создали новой, либо она тоже распалась. У тех из них, чья

бывшая семья была основана на законном браке, среднее число детей – 1,26, а у

тех, которые раньше состояли лишь в неофициальном союзе, – 0,86. Эти данные не подтверждают мнение С. В.

Захарова, Е. В. Чуриловой и В. С. Агаджаняна о повышении рождаемости из-за

того, что распад браков и т.н. «партнёрских союзов» способствует рождению

немалого числа детей от браков и союзов с новыми супругами и сожителями [17].

По суммарным данным трёх раундов исследования «Родители и дети, мужчины и

женщины в семье и обществе (РиДМиЖ)», проведённого в России в 2004, 2007 и 2011

гг. в рамках международной программы Generation and Gender, среди «брачно-партнёрских

союзов» (в их число входят и браки, и сожительства), сформировавшихся в

1990–1999 гг., распались до момента исследования (независимо от оформления

развода) 68% законных браков без детей и 28% – с детьми, а среди

сожительствующих пар соответственно 88% и 44% [7, с. 106]. Частота распада

брачно-партнёрских союзов, возникших в те же годы, за первые 10 лет их

существования (независимо от регистрации в ЗАГСах создания и разрушения этих

союзов), составила 31% как для первых, так и для повторных союзов (без учета

овдовения) [11, с. 76–77]. Это опровергает популярное мнение о том, что вторые

браки прочнее первых. Но если опыт неудачного брака иногда способствует более

правильному выбору нового супруга, это преимущество нередко нивелируется

проблемами в отношениях между отчимом и ребёнком жены. Влияние повторных

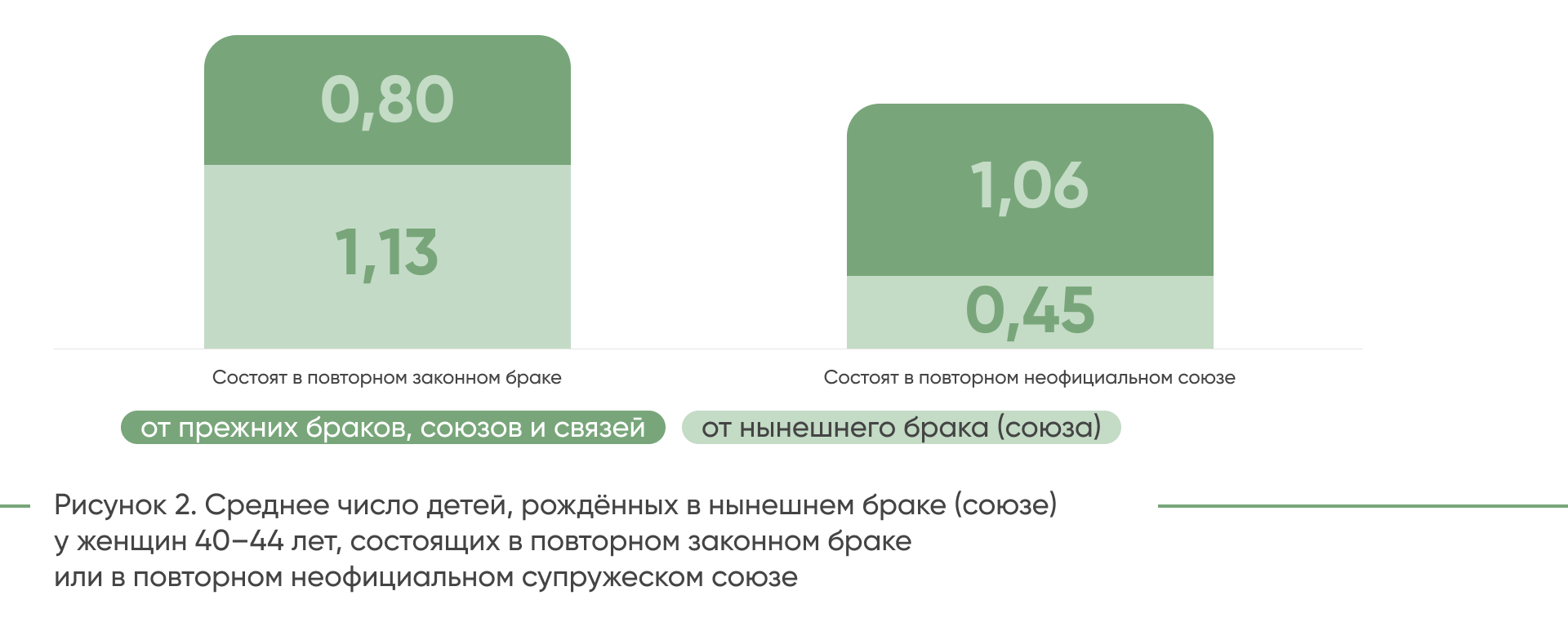

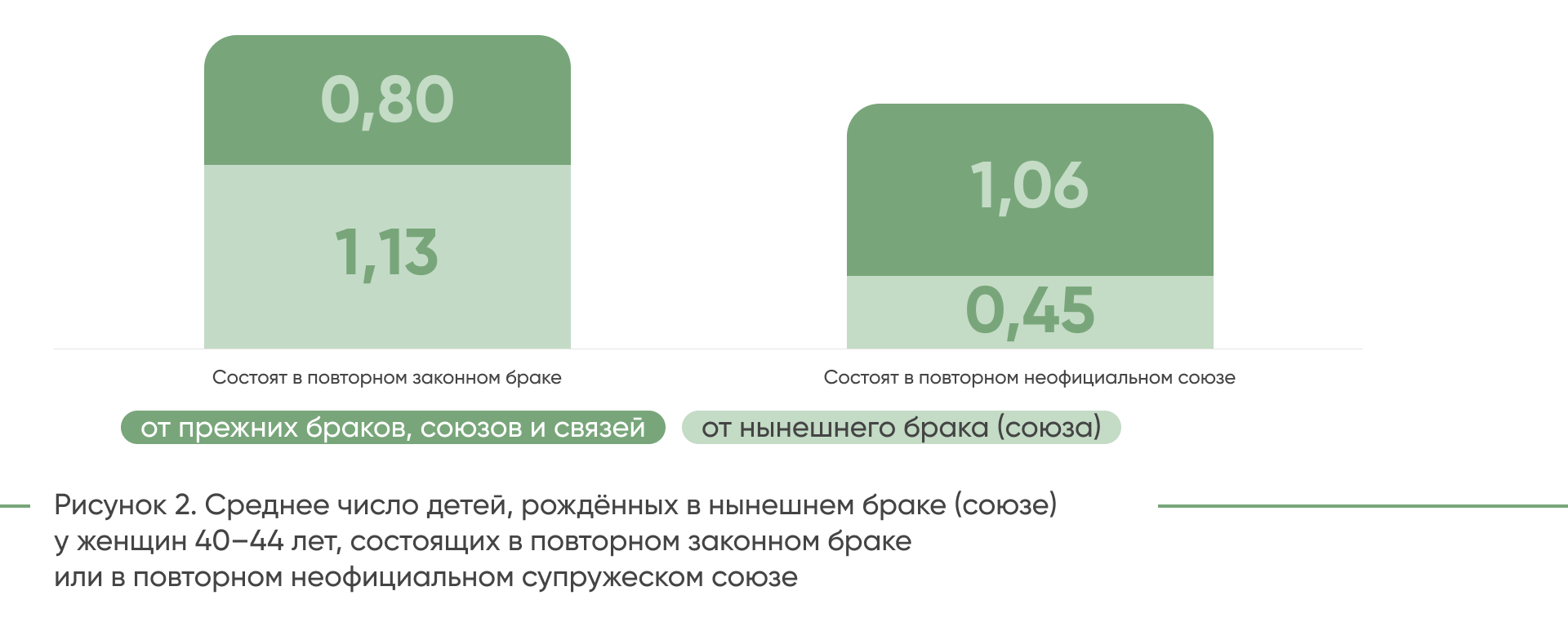

брачно-партнёрских союзов на рождаемость зависит от их регистрации (Рисунок 2).

Источник: расчёты по данным РПН-2022.

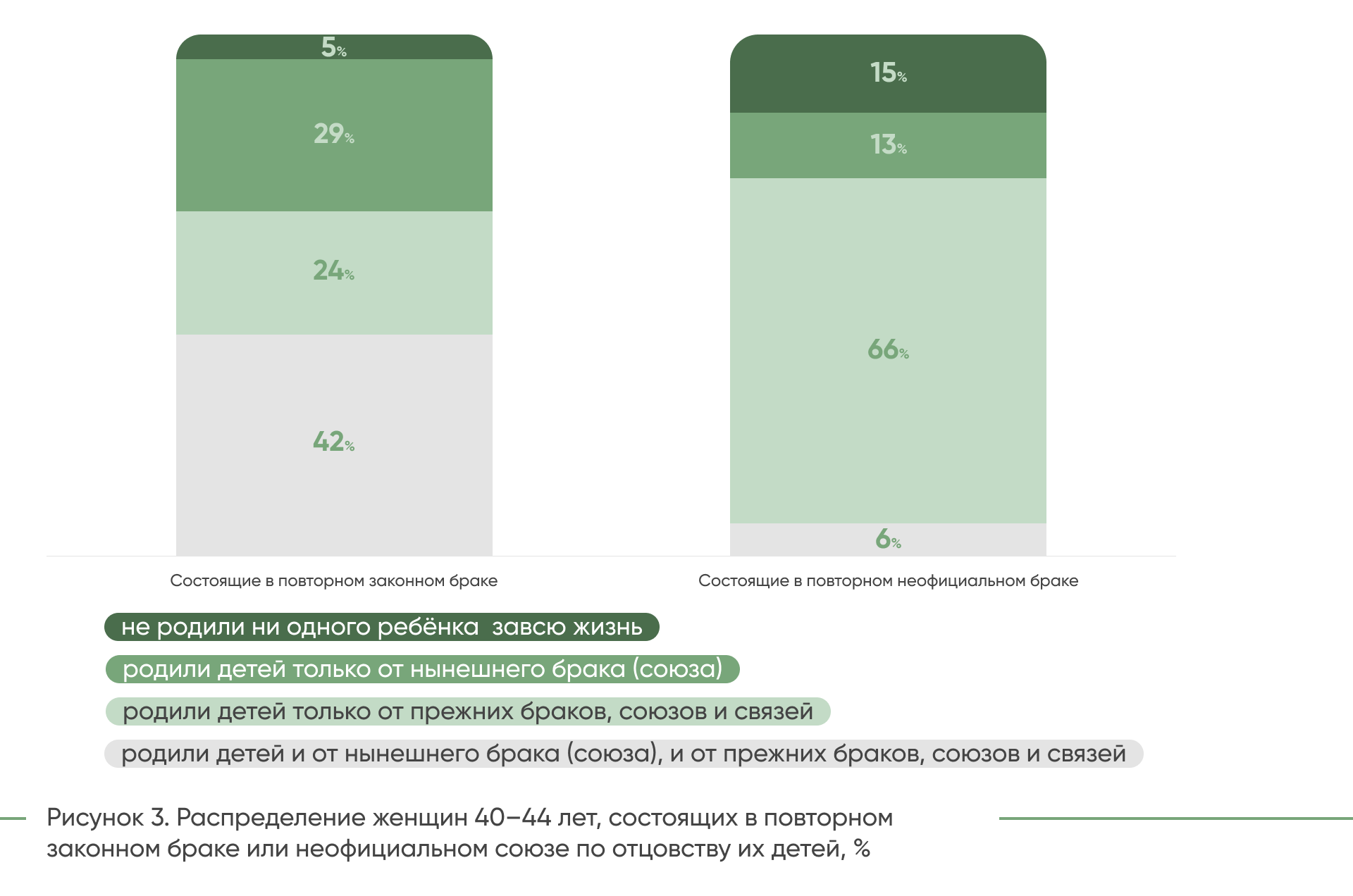

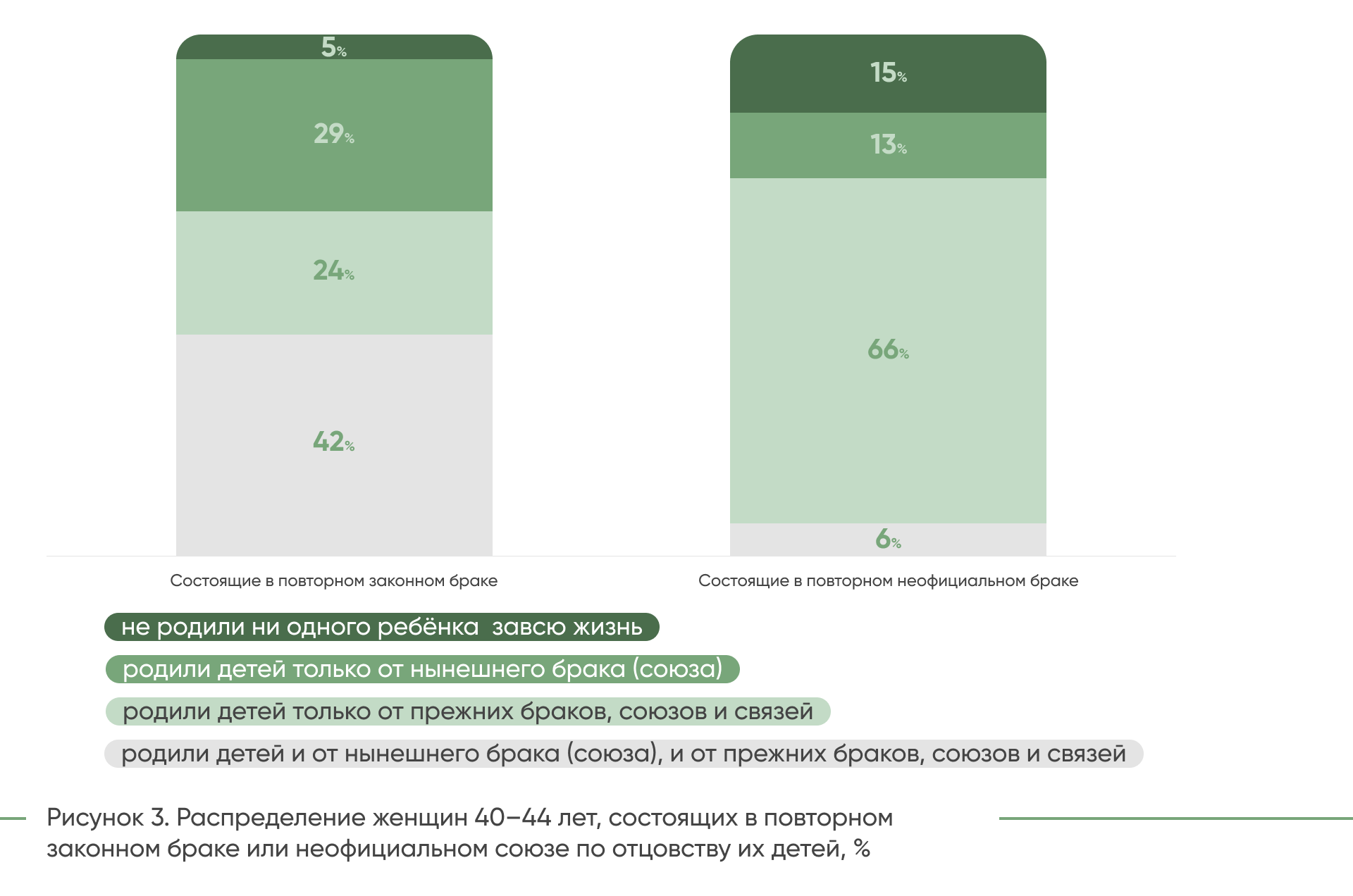

Большинство женщин, заключивших и сохранивших законный брак

после развода с бывшим мужем или разрыва отношений с сожителем, родили в этом

браке ещё одного, а иногда и нескольких детей (Рисунок 3).

Источник: расчёты по данным РПН-2022.

Повторные браки не так уж сильно влияют на рождаемость.

Среднее итоговое число детей у всех состоящих в браке (независимо от его очерёдности)

– 1,73. Это лишь на 0,04 больше, чем в первом браке (1,69).

Среди замужних (как в первом, так и в повторном законном

браке) 5% бездетны. Среднее число детей, необходимое для простого замещения, в

расчёте на одну замужнюю женщину-мать составляет: 2,56: (1 – 0,05) = 2,69.

Депопуляция остановится лишь тогда, когда большинство семей,

закончивших своё формирование, станут многодетными. Снижение рождаемости из-за

безбрачия, разводов, вдовства и сожительств измеряется разницей между средним

числом детей у состоящих в первом браке и у всех женщин 40–44 лет, включая

одиноких: 1,69 – 1,42 = 0,27.

Доля не состоящих в законном браке не может быть сведена к

нулю. Но эти расчёты характеризуют лишь прямое влияние безбрачия, разводов и

сожительств на рождаемость. По данным исследования кафедры социологии семьи и

демографии социологического факультета МГУ (Исследование проводилось в

2018–2019 гг. под руководством А. И. Антонова при участии А. Б. Синельникова в

Москве и других городах шести субъектов РФ. В 1,2 тыс. супружеских пар были

опрошены оба супруга, если хотя бы один из них не достиг 60 лет. При этом один

из супругов не слышал ответов другого), 68,6% респондентов считают, что

даже в семье с детьми муж имеет моральное право на развод с нелюбимой женой, а

71,2% признают, что и у жены есть право на это, если она не любит мужа [18, с.

196– 198]. Даже неконфликтующие супруги думают о разводе, когда их знакомые

разводятся с мужьями и жёнами, которые ни в чем не виноваты. Когда жена грозит

мужу разводом, если он не перестанет пьянствовать, то это зависит от него. Но

если она хочет уйти к любимому мужчине, муж не может помешать этому. Да и жена,

даже при идеальном поведении, не удержит мужа, если он полюбил другую. Но она

хочет смягчить последствия развода. Одного ребёнка можно воспитать и

материально обеспечить без отца или найти ему отчима. С тремя детьми и то, и

другое намного труднее. Авторы, которые считают, что условия жизни детей в

неполных семьях не хуже, чем в полных [19; 20], не придают значения тому, что

среди неполных семей преобладают однодетные, а в большинстве полных – несколько

детей.

Чтобы избежать раздела имущества в случае развода, многие

люди предпочитают сожительство, конец которого не приводит к потере жилья. Но

среднее число общих детей у сожителей в 2,5 раза меньше, чем у супругов.

По данным исследования «Жизненные стратегии семей с разным

числом детей» (исследование проведено в 2024 г. в 40 субъектах РФ (N=944)

под руководством А. Б. Синельникова. Опрашивались женщины от 40 до 60 лет и их

мужья), сложные взаимоотношения в семье в той или иной мере способствовали

отказу от рождения ещё одного ребёнка в 49,6% однодетных, 43,7% двухдетных и

51,2% многодетных семей (Жизненные стратегии семей с разным числом детей: от

двух Я к семейному МЫ. Аналитический отчёт по результатам социологического

исследования / А. И. Антонов, В. М. Карпова, С. В. Ляликова, А. Б. Синельников,

А. В. Денисова. – М.: ИСЭПН ФНИСЦ РАН, 2024. С. 272. – 422 с.).

Обсуждение

Брачный статус влияет на демографическое поведение населения

России в части формирования мотивации к рождению детей и многодетности, что

является приоритетной государственной задачей, в соответствии с утверждённой

Стратегией действий по реализации семейной и демографической политики,

поддержке многодетности в Российской Федерации до 2036 года (далее — Стратегия-2036).

В настоящее время федеральными органами законодательной и исполнительной власти

совместно с экспертным сообществом разрабатывается проект плана реализации

Стратегии-2036. На первом заседании Экспертного совета при Совете при

Президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики

(далее – заседание Экспертного совета) под руководством председателя Комитета

Совета Федерации по науке, образованию и культуре, ответственного секретаря

Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной

демографической и семейной политики Л. С. Гумеровой были представлены

предложения в проект плана реализации Стратегии-2036. В частности, выступая на

заседании Экспертного совета, Т. К. Ростовская, один из авторов, отметила

целесообразность включения некоторых предложений в проект плана реализации

Стратегии-2036 в целях укрепления института благополучной российской семьи,

стимулирования рождаемости, а также обеспечения устойчивости демографического

роста в условиях современных вызовов (ссылка).

Приведём их ниже.

В части модернизации законодательства в области семейной,

демографической политики считаем необходимым:

- закрепить в

семейном законодательстве такие понятия, как «семья», «благополучная семья»,

«многопоколенная семья», «семейно ориентированная среда»;

- разработать

проекты: Федерального закона «О государственной поддержке многодетной семьи»,

Государственной программы «Молодая детная (многодетная) семья», Государственной

программы «Здоровая семья»;

- вести

целенаправленную системную работу по формированию ценности зарегистрированного

брака, рекомендуется также принятие региональных программ, обеспечивающих

возможность формирования у молодёжи устойчивости брачно-семейных отношений,

стимулирующих рост рождаемости, обеспечивающих материальную и организационную

поддержку многодетных семей, включая жилищные программы, налоговые льготы,

расширение доступности образования;

- организациям

различных форм собственности в рамках корпоративной социальной политики

принимать дополнительные меры поддержки работников с детьми, связанные с рождением

ребёнка, обеспечение возможности его лечения и оздоровления, организации

летнего отдыха, проведение корпоративных ивент-мероприятий по укреплению

ценностей семейной культуры.

- безусловно, необходимо усилить общенациональную

информационно-коммуникационную кампанию, направленную на повышение ценности и

устойчивости первого зарегистрированного брака, мотивацию молодых семей к

рождению детей, формирование положительных семейных установок у детей,

подростков и молодёжи,

включая позитивный образ прочной и дружной многодетной семьи.

Список литературы

1. Ростовская Т. К., Калиев Т. Б. Мир ценностей молодого

поколения россиян и казахстанцев // Ценности и смыслы. 2018. № 1 (53). С.

78–90.

2. Голод С. И. Семья и брак: историко-социологический анализ.

СПб.: Петрополис, 1998. 272 с.

3. Горлова Е. А., Дудченко А. В., Гладько И. И. Роль брака и

семьи в системе ценностей современной молодёжи // Вестник Академии знаний.

2024. № 3 (62). С. 734–738.

4. Ростовская Т. К., Кучмаева О. В. Новые тенденции в

формировании жизненных стратегий членов молодых семей в современном российском

обществе (анализ Всероссийского социологического исследования) // Вестник

Академии права и управления. 2016. № 2 (43). С. 113–124.

5. Кишенин П. А., Зинина А. И., Максимова Т. А. Темпы

снижения рождаемости возрастают по всему миру: ловушка низкой рождаемости всё

вероятнее? // Демографическое обозрение. 2024. Том 11, № 4. С. 4–43.

6. Население России 2013: двадцать первый ежегодный

демографический доклад / отв. ред. С. В. Захаров. М.: Изд. дом Высшей школы

экономики, 2015. 428 с. ISBN 978-5-7598-1290-6.

7. Население России 2019: двадцать седьмой ежегодный

демографический доклад / отв. ред. С. В. Захаров. М. : Изд. дом Высшей школы

экономики, 2022. 344 с. DOI: 10.17323/978-5-7598-2554-8.

8. Neyer G.

(2003) Familypolicies andlow fertilityin Western Europe // MPIDRWorkingpapers,

WP2003-021.

9. Whittaker

A. (2022). Demodystopias: Narratives of ultra-low fertility in Asia. Economy

and Society, no. 51, pp. 116–137.

10. Bergsvik

J., Fauske A., Hart R.K. (2021). Can policies stall the fertility fall? A

systematic review of the (quasi-) experimental literature. Population and

Development Review, no. 47, pp. 913–964.

11. Botev N.

(2015). Could Pronatalist Policies Discourage Childbearing? Population and

Development Review, no. 41 (2), pp. 301–314.

12. Елисеева И. И. Устойчивость семьи // Женщина в

российском обществе. 2024. № 4. С. 3–17.

13. Вяткина Л. Б., Лизунова Л. Р., Крузе Б. А., Соснина Д.

Н. Укрепление традиционных национальных семейных ценностей: мотивы

вступлениявбраксовременной молодежи// Гуманитарные исследования. Педагогика и

психология. 2024. № 20. С. 90–101.

14. Мазурова Н. В., Васильева Т. А. Жизненные ценности и мотивы

вступления в брак в современном обществе // Мир психологии. 2025. № 1 (120).

С.261–272.

15. Ростовская Т. К., Кучмаева О. В., Золотарева О. А.

Мотивы вступления в брак: анализ сквозь призму гендера // Научный результат.

Социология и управление. 2021. Т. 7, № 1. С. 86–103. DOI

10.18413/2408-9338-2021-7-10-7.

16. Ростовская Т. К. Анализ выявления уровня

информированности россиян о действующих мерах государственной

семейно-демографической политики // Информационное общество. 2024. № 1. С.

2–10.

17. Захаров С. В., Чурилова Е. В., Агаджанян В. С.

Рождаемость в повторных союзах в России: позволяет ли вступление в новый

супружеский союз достичь идеала двухдетной семьи? // Демографическое обозрение.

2016. Т. 3, № 1. C.

35–51.

18. Синельников А. Б. Браки и разводы в современном обществе:

социологический анализ. М.: Перо, 2022. 392 с.

19. Гурко Т. А. Динамика показателей развития и благополучия

подростков в различных типах семей // Социологические исследования. 2022. № 10. C. 107–116.

20. Чурилова Е. В. Состав и благосостояние неполных семей в

России // Социологические исследования. 2015. № 3 (371). С. 78–81.

Оригинал публикации: Ростовская Т. К., Синельников А.

Б. Ценности брака как основа благополучия российских семей // Вопросы

управления. 2025. Т. 19, № 2. С. 6–16. EDN BRNKHT.