Счастье граждан как альтернативный критерий оценки эффективности государственного менеджмента в области демографической политики

Автор: Г. А. Грудяев, аспирант первого курса.

Научный руководитель: Ю. А. Леметти, к.э.н., доцент, декан экономического факультета.

Тверская государственная сельскохозяйственная академия.

Первое место в конкурсе работ молодых учёных «Менделеевские чтения»

Введение

Актуальность темы исследования. Счастье является социокультурным феноменом, объединяющим множество аспектов социальной реальности, каждый из которых важен как для отдельного человека, так и для общества в целом. При этом в настоящее время в мире формируется мощное интеллектуальное движение, связанное с попытками исследования счастья научными методами. Актуальность проблемы определяется особой значимостью исследуемого понятия как критерия оценки эффективности принимаемых государством решений, а также запросом со стороны общества, обусловленным естественным желанием каждого человека быть счастливым и необходимостью улучшения социального здоровья и качества жизни населения. В случае если проводимая политика неэффективна, определенные группы населения ощущают социальную депривацию и уровень их эмоционального комфорта, а значит, и счастья падает. Следовательно, основная цель политики, проводимой по отношению к населению как на государственном, так и на муниципальном уровне, заключается в нивелировании депривирующих моментов для различных групп населения.

Степень изученности проблемы. Углубленно методологические основы форсайта исследованы в настоящее время преимущественно в научных трудах зарубежных ученых: Р. Венховена, М. Хэджерти, Б. Стивенсона, Дж. Вольфатерса, Р. Лэйарда и др. Отечественная наука «хэппиномика» в настоящем во многом находится в стадии становления, среди российских ученых, занимающихся исследованием счастья как оценочной категории государственного менеджмента выделим работы: Авериной И. С., Ананишнева В. В., Аржанухина С. В., Власовой А. А., Демино В.В., Кладовщиковой П. С., Землянского А. А., Иванкиной Л. И., Казаковой Д. А., Кафтулиной Ю. А., Кривовой А. В., Леоновой Н. Г., Середы Н. В., Усмановой Т. Х. и др.

Цель исследования – на основе обобщения теоретико-методических аспектов исследования выявить проблемы и перспективы использования «счастья» в качестве индикатора (альтернативы ВВП) эффективности государственного менеджмента.

Задачи исследования: рассмотрены и систематизированы теоретические и методические аспекты исследования категории «счастье», выявлены ключевые проблемы и тенденции развития хэппиномики в российской практике государственного менеджмента; исследованы принципиальные положения, проблемы и перспективы формирования российской концепции «валового национального счастья» как инновационного инструмента государственного менеджмента.

Предмет исследования. Категория «счастье» граждан как один из критериев успешности и эффективности деятельности органов государственной власти.

Объект исследования. Альтернативные подходы к оценке эффективности государственного менеджмента с помощью критерия «счастье».

Методы исследования. В зависимости от решаемых задач использованы следующие методы: историко-монографический, абстрактно-логический, аналитический, экономико-статистический, расчетно-графический, экспертных оценок.

Информационная база исследования: материалы научной, учебной литературы и периодической печати, освещающие проблематику исследования.

Научная новизна исследования:

- на основе выполненного автором обобщения и систематизации теоретических и методических аспектов исследования обосновано, что системная оценка категории «счастье граждан» является перспективным подходом для выявления эффективности механизма государственного менеджмента;

- выделены ключевые проблемы и приоритетные направления формирования российской концепции «валового национального счастья» (совокупность указанных проблем и направлений детализировано представлена в тексте работы и является принципиальной авторской разработкой, не имеющей аналогов).

Практическая значимость результатов исследования. Предложенный автором подход к рассмотрению категории «счастья» является гибким и может быть (с учетом корректировок и соответствующей адаптации) прообразом построения отечественной модели «валового национального счастья».

1. Счастье и его индикативные возможности в приложении к государственному менеджменту: обзор теоретических и методических аспектов

1.1. Научные подходы к изучению «счастья» как индикатора государственного менеджмента и устойчивого развития

Начало изложения результатов исследования начнем с цитаты из знаменитой речи Р. Кеннеди, произнесенной в 1968 г. во время предвыборной президентской компании, свидетельствующей о том, что вопросы поиска альтернативного индикатора, позволяющего дать истинную оценку эффективности государственного менеджмента, были обозначены (пусть и концептуально) достаточно давно: «Наш валовой национальный продукт … не учитывает здоровье наших детей, качество их образования или радость, которую доставляют им игры. В нем никак не отражается красота поэзии или прочность браков, уровень политических дебатов или честность должностных лиц. Он не измеряет ни ум, ни отвагу, ни мудрость, ни умение учиться, и даже наше сострадание или преданность стране никак в нем не учитываются. Проще говоря, он измеряет все, кроме того, ради чего действительно стоит жить» [9, с. 92]. Однако в практическую плоскость решение указанного вопроса вошло сравнительно недавно, основные исторические моменты, носящие знаковый характер и предшествующие возведению категории «счастья» в ранг реально работающих индикаторов отразим далее.

Признанный мировой авторитет в научном исследовании счастья Рут Винховен внес неоспоримый вклад в возрождение интереса к счастью как цели государственной политики. Винховен является директором-основателем Всемирной базы данных счастья, а также основателем и главным редактором «Журнала исследования счастья» (Journal of Happiness Studies).

По его мнению, забота о счастье общества — показатель качества выбора политической стратегии государства, поскольку если правительство заботится не только о финансовом благополучии, но и о счастье, это значит, что качество власти, а соответственно и жизни, высоко.

Русский социолог П. А. Сорокин указывал как на недопустимость игнорирования счастья, так и на преувеличение его значимости: «Все критерии прогресса, какими бы разнообразными они не были, так или иначе подразумевают и должны включать в себя принцип счастья» [14, с. 32].

Профессор Лондонской школы экономики Р. Лэйард считает, что именно стремление человека к счастью должно быть принято государством в качестве золотого стандарта и основы всех политических решений. По его мнению, счастье граждан – единственный показатель эффективности, который правительства должны учитывать при планировании своего курса, а умножать богатство имеет смысл только для преумножения счастья людей [18, с. 9].

Многочисленные исследования подтверждают тот факт, что чем больше благосостояние, тем выше счастье – сравниваем ли мы различные страны между собой или население внутри одной страны, данный факт будет прослеживаться. Однако, как оказалось, рост удовлетворённости жизнью не всегда прямо связан с ростом благосостояния. Подтверждением этому может служить известный парадокс Истерлина, названный в честь экономиста Ричарда Истерлина, который обнаружил, что рост доходов на душу населения лишь до определенного уровня приводит к росту счастья, но не более. Здесь действует принцип «гедонистического колеса»: «Притязания растут вместе с ростом дохода, и после удовлетворения основных нужд для благополучия имеет большое значение не абсолютный, а относительный уровень дохода» [29]. Р. Лэйард считает, что такой порог составляет 20 000 долларов ВВП на душу населения в год. В странах, прошедших этот уровень, удовлетворенность жизнью больше не растет, а порой даже снижается.

Интерес к этому парадоксу не ослабевает до сих пор. В 2003 году Р. Винховен и М. Хэджерти опубликовали исследование, опровергающее парадокс Истерлина [31, с. 214]. В 2008 году Б. Стивенсон и Дж. Вольфатерс установили, что увеличение абсолютного дохода четко связано с повышением самооценки счастья. И межстрановые исследования, и опросы внутри стран показывают, что между счастьем и логарифмом дохода наблюдается практически линейная зависимость – одна и та же и для богатых, и для бедных.

Э. Динер также провел широкомасштабное исследование, результатом которого стал вывод о том, что рост доходов вызывает рост счастья, если при этом потребности растут медленнее дохода. Однако в 2010 году Истерлин опубликовал новое исследование, затрагивающее 37 стран, подтверждающее его предыдущие выкладки. Таким образом, вопрос о взаимосвязи счастья и благосостояния остается открытым. Недостаточность экономических факторов, их неоднозначная связь с удовлетворенностью жизни проявляется, например, в том, что, хотя жители западных стран сейчас в среднем в четыре раза лучше материально обеспечены, чем 40 лет назад, уровень их субъективного благополучия практически не изменился, а у 37% богатых американцев ощущение счастья ниже среднего уровня.

М. Аргайл подчеркивает, что ученые до сих пор «не смогли понять, почему огромные исторические подвижки в среднем уровне дохода не вызвали повышения степени удовлетворенности и счастья. Вероятно, данный факт обусловлен ростом притязаний: если раньше люди мечтали о собственном велосипеде, то сейчас им уже нужно два автомобиля» [1, с. 5].

Справедливо утверждается, что субъективное восприятие удовлетворенности жизнью объективно влияет на общественную ситуацию в гораздо большей степени, чем реальное положение дел, поэтому, как отмечает С.В. Степашин, «удовлетворенность или неудовлетворенность населения своей жизнью является важным показателем внутренней стабильности общества, уровня общественной поддержки деятельности властей и властных институтов в целом» [10, c. 84].

Постепенно приходит понимание того, что опросы о счастье могут служить важным вспомогательным инструментом для формирования общественной политики. В настоящее время основное отличие так называемой вторичной модернизации от первичной принято усматривать в том, что ее главной задачей становится уже не просто развитие экономики ради удовлетворения материальных потребностей людей, а повышение качества жизни ради удовлетворения их потребностей в счастье и самовыражении [13].

Рост доходов нельзя напрямую конвертировать в счастье. По мнению профессора московской Высшей школы экономики Александра Долгина, такие показатели, как объем ВВП, абсолютизируются. При этом напрочь выпадает из виду, что интенсивный экономический рост приводит к эмоциональному истощению. А еще он откусывает квоту счастья у будущего поколения из-за того, что задирает планку ожиданий. Необходима система, способная улавливать тонкое самоощущение людей. Улавливать в динамике, не усредняя, в привязке ко времени и различным человеческим стратам [11].

В контексте социально-экономических исследований счастье часто ассоциируют с понятием «качество жизни», которое исследовали И. В. Бестужев-Лада, Д. Бэлл, Д. Гейбор, Дж. Гэлбрейт, Л. А. Кривоносова, О. Тоффлер и др.

Среди современных отечественных исследователей в области изучения феномена счастья известны такие ученые, как И. А. Джидарьян, Е. Л. Дубко, В. Г. Иванов, М. Мамардашвили, О. В. Митина, В. Ф. Петренко, Б. И. Попов, И. В. Сидоренко, Е. Л. Смирнова, Е. П. Павлова, В. Л. Титов, а также А. В. Юревич, А. Л. Журавлев. Двое последних обосновывали представление о смысле жизни (в т.ч. и коллективных смыслах, «национальной идее») как одном из фундаментальных компонентов удовлетворенности жизнью и счастья.

Таким образом, проблема счастья, его измерения и использования актуальна в работах исследователей в самых разных областях социо-гуманитарной науки. Это обусловливает комплексный характер рассматриваемого феномена, что является ключевым условием любого индикатора эффективности государственного управления.

Актуальность изучения счастья связана с потребностью в совершенствовании методологии измерения эффективности государственного управления и общественного развития в целом.

Возможно, макроэкономические показатели как индикаторы результативности проводимой политики отлично работали в индустриальной экономике, однако в постиндустриальной их уже недостаточно.

Разумеется, отказываться от показателя ВВП в межстрановых сравнениях и в качестве критерия эффективности принимаемых государственных решений нельзя, но его дополнение таким критерием, как оценка субъективной удовлетворенности качеством жизни, – необходимо, поскольку будет способствовать более объективному отражению результатов деятельности органов государственного управления и готовности страны к переходу на новый этап модернизационного развития.

1.2. Правительственные инициативы применения показателя субъективного благополучия в качестве альтернативы ВВП

Конечно, счастье – материя слишком эфемерная и с трудом поддается измерению, но, тем не менее, в последнее время такие попытки предпринимаются все чаще. Пионером здесь стал маленький Бутан, в котором общепринятое понятие валового внутреннего продукта было заменено категорией так называемого «валового национального счастья» (ВНС). Модель валового национального счастья подразумевает измерение качества жизни в балансе между материальным и духовным. Это королевство – единственное в мире государство, где существует Министерство счастья. Само это понятие было введено еще в 1972 году королем Бутана Джигме Сингье Вангчук. Своей главной целью правительство Бутана объявило стремление к счастью каждого своего гражданина, это положение даже закреплено в Конституции страны: «Государство принимает все возможные меры для создания и поддержания условий, которые способствуют достижению счастья для всей нации» [11]. При этом власти Бутана обращались за помощью к западным экономистам, чтобы создать методику расчета ВНС. В 1998 году был принят новый план правительства Бутана, получивший название «Четыре столпа счастья». Такими «столпами» стали: устойчивое экономическое развитие, охрана окружающей среды, пропаганда национальной культуры, эффективное правление.

Согласно плану, именно в таких условиях можно добиться счастья для каждого жителя страны. Эти «четыре столпа» делятся на девять «сфер счастья»: психологическое благополучие, экология, здоровье, образование, культура, уровень жизни, использование времени, активность общественной жизни и хорошее управление. Столпы и сферы счастья измеряются по 72 показателям. Например, сфера психологического благополучия анализируется по следующим индикаторам: частота молитв и медитации, уровень эгоизма, зависти, ревности, хладнокровия, сочувствия, щедрости, отчаяния, мысли о самоубийстве. Через каждые два года проходит процедура переоценки всех индикаторов методом всенародного опроса.

19 июля 2011 года Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Бутана и при соавторстве более 50 государств, в том числе Франции, Великобритании и Японии, приняла резолюцию «Счастье: целостный подход к развитию», в которой, в рамках одного из предложений, четко указано на взаимосвязь категории «счастье» и государственной политики: Генеральная Ассамблея предлагает государствам-членам продолжать их усилия по разработке дополнительных мер, в которых полнее учитывается важность стремления к счастью и благополучию в кон- тексте развития, в целях ориентации их государственной политики.

При этом в Резолюции ООН содержится призыв к странам мира осуществлять деятельность по разработке собственных методов измерения счастья, представлять их в ООН с целью обмена опытом и формирования универсальной системы оценки уровня счастья.

Еще одна попытка найти альтернативу ВВП была предпринята в 2008 году во Франции. Президент страны Николя Саркози создал специальную комиссию по измерению экономических достижений и социального прогресса, которую возглавили нобелевские лауреаты – индиец Амартия Сен и американец Джозеф Стиглиц, известные своим критическим отношением к общепринятым методам управления экономикой. Комиссия предложила использовать для расчетов такие индикаторы качества жизни, как устойчивость развития, безопасность, политические права людей, состояние экологии и т.д. В 2009 г. Стиглиц и Сен опубликовали статью, в которой утверждали, что преувеличение значения динамики ВВП стало одной из причин мирового финансового кризиса. Правительства и экономисты упустили из виду другие, не менее важные факторы, такие как социальная цена безработицы или бесконтрольное кредитование, которое увеличивало сегодняшние темпы роста экономики в ущерб дню завтрашнему. По итогам работы комиссии президент Саркози предложил ввести для оценки развития страны такие параметры, как счастье и доступность услуг здравоохранения, и призвал другие страны взять на вооружение опыт Франции.

В конце 2010 года правительство Великобритании выделило два миллиона фунтов стерлингов на измерение индекса счастья, который, по мнению Д. Кэмерона, должен дополнить традиционные статистические показатели. Индекс счастья в Великобритании определялся методом социологического опроса, в ходе которого респондентам предлагалось ответить на ряд вопросов, в частности: «В какой степени вы довольны своей жизнью, насколько счастливыми вы были вчера, сколь сильно ощущение, что ваша жизнь не лишена смысла?» и т.д. По результатам первичных опросов газета «The Independent» пришла к выводу, что в основе позитивного самоощущения, с точки зрения британцев, независимо от возраста, лежат крепкое здоровье, гармоничные отношения и работа, приносящая удовлетворение.

Власти Китая в 2011 году приняли решение ввести собственный индекс счастья. Он рассчитывается на основе 16 показателей – как традиционных экономических индикаторов, так и весьма необычных. Индекс учитывает расходы на научные исследования, образование, культуру и спорт. Кроме того, принимается в расчет метраж жилой площади на человека, количество врачей на тысячу жителей, площадь зеленых насаждений и даже отношение объема эмиссии углекислого газа к размеру ВВП. По мнению премьера КНР Вэнь Цзябао, эффективность работы чиновника следует определять не по количеству построенных небоскрёбов, а тем, насколько счастливы люди под его управлением. Индекс счастья уже используется в провинции Хэнань для оценки работы чиновников, и на его основании даже прошло несколько показательных увольнений. Таким образом, мы видим, что изучение и использование такого феномена, как «счастье», волнует не только представителей фундаментальной науки, но и практиков государственного управления. Многочисленные попытки правительств разных стран найти универсальный способ измерения счастья и применения полученных результатов для оценки эффективности государственного управления в настоящее время складываются в отдельное направление теоретической и практической деятельности, которое по мере эволюции социального развития и усложнения общественного устройства становится все сложнее игнорировать. Не существует, а возможно, и не должно быть единой методики измерения счастья, однако стремление к ее созданию, на наш взгляд, является важным фактором повышения эффективности взаимодействия общества и государства любой страны.

1.3. Методы оценки субъективной удовлетворенности качеством жизни

Всевозможные индексы счастья рассчитываются различными международными организациями и научными центрами, которые используют самые разнообразные методики. Самой известной и наиболее широко признанной альтернативой ВВП стал Индекс человеческого развития (ИЧР). Он включает в себя в качестве составной части ВВП на душу населения, а также такие индикаторы, как доступ к образованию, средняя продолжительность жизни и ряд других факторов. ИЧР ежегодно рассчитывается аналитиками Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) совместно с группой независимых международных экспертов. Для определения этого индекса наряду с аналитическими разработками используются статистические данные национальных институтов и международных организаций. Доклады ПРООН по результатам исследований публикуются с 1990 года. При составлении рейтинга учитывается множество факторов – в частности, ситуация в области прав человека и гражданских свобод, возможность участия в общественной жизни, социальная защищенность, степень территориальной и социальной мобильности населения, показатели уровня культурного развития, доступа к информации, здоровья, преступности и т.д. При всех своих достоинствах ИЧР имеет и ряд существенных недостатков: например, он опирается на национальные средние показатели, не отражающие асимметричность в распределении благ, не принимаются во внимание экологические факторы и вопросы духовно-нравственного развития человека. Поэтому, несмотря на комплексный подход, с учетом многочисленных показателей, используемых в расчете ИЧР, предпринимаются попытки совершенствования данной методики и поиска оптимального и универсального метода измерения счастья.

Очередная такая попытка была предпринята в 2006 году. Британский исследовательский центр New Economic Foundation совместно с некоторыми международными организациями и группой независимых экспертов разработал Всемирный индекс счастья (The Happy Planet Index). Это комбинированный показатель, который измеряет достижения стран мира и отдельных регионов с точки зрения их способности обеспечить своим жителям счастливую жизнь.

В основе индекса лежат предположения об априорном желании человека прожить долгую жизнь, избавленную от страданий и лишений, нацеленности государственной деятельности на максимизацию благосостояния собственных граждан, включающую в себя разумное использование и охрану окружающей среды. Из них и вытекают три основных компонента, используемых при вычислении индекса: субъективная удовлетворенность жизнью, ожидаемая продолжительность жизни и состояние окружающей среды, измеренное через размеры биологически продуктивных территорий в расчете на одного человека. Иными словами, основная цель составления данного индекса заключается в том, чтобы оценить эффективность политики государства в отношении природных ресурсов страны и благополучия собственного населения. Главная цель, которую преследовали создатели Всемирного индекса счастья, заключалась в том, чтобы определить эффективность, с которой страны используют экономический рост и природные ресурсы для обеспечения своим гражданам счастливой жизни.

Свой «индекс лучшей жизни» (или «Better Life Index») с 2011 года начала рассчитывать и известная международная Организация экономического сотрудничества и развития. Рейтинг стран составляется на основе официальной статистики и опросов института Гэллапа по 11 параметрам: доход, жилье, работа, окружающая среда, образование, баланс работы и отдыха, безопасность, удовлетворенность жизнью, вовлеченность в гражданскую активность, здоровье, сообщество. В базовой модели каждому из субиндексов присвоен одинаковый вес. Изначально индекс охватывал только страны ОЭСР, однако с 2012 года в него были включены Россия и Бразилия. Отличительной особенностью индекса является его интерактивность, то есть каждый житель планеты, посетив официальную страницу исследования, может стать его участником. Индекс каждой страны представлен в виде цветка с несколькими лепестками, каждый из которых соответствует определенному индикатору.

Отдельно можно отметить многочисленные рейтинги счастливых стран, составленные по результатам опросов населения на основе самых разнообразных методик. Наиболее известный среди них – «индекс удовлетворенности жизнью» (Well-Being Index), методологию которого разработал психолог и социолог, нобелевский лауреат Даниэль Канеман. Источником данных для него является Gallup World Poll.

В расчет включается ряд индексов: индексы личного здоровья, оптимизма, базовых нужд общества, гражданской вовлеченности, доверия к национальным институтам, развития молодежи, коррупции и несколько других. В основе исследования лежат национальные опросы с сохранением базового блока вопросов единым для всех стран. Люди отвечали на ряд вопросов, касающихся проблем проживания, питания, правопорядка, личной экономической ситуации, здоровья, доверия к национальным институтам и т.д.

По результатам опроса определились три группы:

- «страдающие» (показывающие низкий уровень удовлетворенности);

- «борющиеся» (средний уровень удовлетворенности);

- «преуспевающие» (высоко удовлетворенные жизнью).

Процентное соотношение данных групп и ложится в основу ранжирования стран. Добавим, что индексный метод расчета уровня счастья несет в себе еще два серьезных недостатка. Во-первых, он не учитывает страновых особенностей, культурных и этнических различий, которые оказывают существенное влияние на общественное сознание и уровень счастья. Более того, характеристики, представляющиеся универсальными, могут быть весьма относительными в разных странах, восприниматься по-разному ввиду исторического и культурного опыта, текущей социально-экономической ситуации и так далее. Еще одна проблема заключается в том, что все эти альтернативные индексы не могут рассчитываться так же оперативно и регулярно, как ВВП. Единой и общепризнанной методики исследования счастья пока не существует, и вопрос о том, что такое счастье и как его измерить, до сих пор остается открытым. В материалах рубрики «Экономика счастья» журнала «Наука и жизнь» при анализе сообщений таких изданий, как «New Scientist» (Англия), «Geo», «Natur + Kosmos» и «VDI-Nachrichten» (Германия), «American Scientist», «Discover» и «Popular Science» (США), «Recherche», «Science et Vie» и «Sciences et Avenir» (Франция), сделан вывод, что в мире сегодня насчитывается 15 только научных определений понятия «счастье».

Еще один существенный недостаток лежит, на наш взгляд, в самой идее составления индексов из нескольких компонентов. Нет ни одного достаточно достоверного основания предположить, что та или иная составляющая индекса обладает именно данным, присвоенным ей исследователями весом. То же самое относится и к различного рода пропорциям и отношениям долей.

В действительности все это резко понижает валидность полученных расчетов и открывает широкое поле для спекуляции итоговыми цифрами. Результат, полученный на одном массиве данных, может меняться диаметрально в зависимости от входных характеристик расчета индекса. Как нам видится, вышеперечисленные недостатки индексных методов измерения счастья служат достаточным основанием для того, чтобы в ходе исследования опираться преимущественно на результаты социологических опросов, которые также с успехом применяются и в российской, и в мировой практике научных исследований удовлетворенности жизнью. Опросные методики признаны самыми эффективными методами оценки счастья. Наиболее ранний анкетный опрос, посвященный счастью, был проведён американским психологом Дж. Б. Уотсоном еще в начале XX века. Позднее этой темой занимались такие ученые, как Э. Л. Торндайк (1940 гг.), Эндрюс и Уйти (1976), Кэмпбелл и соавторы (1976).

Фордис в 1988 г. разработал Шкалу счастья (Happiness Measure), Брендстеттер в 1991 г. – опросник «Аффективный баланс», Динер в 1996 г. – Шкалу удовлетворенности жизнью (Satisfaction With Life Scale – SWLS), которые, по мнению Аргайла, являются наиболее показательными и валидными методами оценки уровня счастья наряду с Оксфордским опросником счастья (Oxford Happiness Inventory – ОШ; Argyle et al., 1989) [1]. Свои анкетные методы измерения счастья есть и в России (о них, с представление аналитических результатов оценки в динамике и в разрезе индикаторов мы подробнее поговорим во второй части работы). Таким образом, проанализировав историю формирования взгляда на субъективную удовлетворенность качеством жизни и изучив уровень счастья как один из критериев оценки эффективности принимаемых государственных решений, можно сделать вывод о том, что альтернативные индексы и показатели уровня счастья выполняют вспомогательную функцию по отношению к ВВП, но полностью заменить его пока не способны. Однако сам факт формирования в последние годы серьезного интеллектуального движения, связанного с попытками исследования счастья научными методами, говорит об особой значимости этой проблемы и растущем интересе к ней со стороны общества, науки и власти.

2. Комплексный анализ международных оценок счастья граждан

2.1. Индексы счастья как показатели эффективности государственного управления: межстрановые сравнения

Для проведения межстранового сравнения с целью выявления регионов мира, где сосредоточено максимальное количество счастливых жителей, нами использованы следующие индексы, выступающие в настоящем альтернативами ВВП при оценке эффективности государственного управления:

- международный индекс счастья/индекс счастливой планеты (The Happy Planet Index);

- всемирный индекс счастья (World Happiness Report).

Международный индекс счастья (The Happy Planet Index ) — комбинированный показатель британского исследовательского центра New Economic Foundation, который измеряет уровень счастья в странах мира (рассчитывается с 2006 г., актуальным в настоящее время является индекс, рассчитанный по данным за 2016 г.). Цель исследования — показать относительную эффективность, с которой страны используют экономический рост и природные ресурсы для того, чтобы обеспечить своим гражданам счастливую жизнь.

Рейтинг стран мира по The Happy Planet Index (по данным за 2006 и 2016 гг.) представлен на рисунке 1.

Составители рейтинга подчёркивают, что в тех странах, где упор делается на развитие производства, а с ним и на экономический рост, люди, как правило, счастливее не становятся, так как экономические теории, которых придерживаются власти этих государств, не имеют ничего общего с жизнью реальных людей. Индекс измеряет показатели удовлетворённости жителей каждой страны и среднюю продолжительность их жизни в соотношении с количеством потребляемых ими природных ресурсов. В связи с указанным не удивительно, что в 2006 г. самой счастливой страной на планете стала одна из беднейших стран мира — небольшое островное государство Вануату, расположенное в Тихом океане. Кроме того, в случае с Вануату, местные жители оказались самыми счастливыми, еще и потому что, по их признанию, в отличие от людей из развитых стран, они готовы довольствоваться малым.

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Выборочно:

для 2006 г. показаны первая и замыкающая «десятки» стран;

для 2016 г. - первая и замыкающая «десятки» стран, Россия и ее «соседи по рейтингу».

Самой счастливой страной 2016 года была признана Коста-Рика – небольшое государство в Центральной Америке. Коста-Рика считается самым благополучным государством Латинской Америки, в том числе и по экономическим показателям. Средняя продолжительность жизни жителей Коста-Рики одна из самых высоких на планете – в среднем 77,4 года (74,8 у мужчин и 80,1 у женщин), уровень их грамотности также один из самых высоких в мире (96%), а ресурсов жители этой страны потребляют не больше, чем позволяет среда обитания. Также страна широко известна своими заповедниками и национальными парками.

Примечательно, что Коста-Рика — первое государство в мире, отменившее регулярную армию (в 1949 году). В целом государства Латинской Америки традиционно представляют во многом первую «десятку» регионов мира, в которых проживает большее количество счастливых жителей. Крупные экономически развитые страны с сильными моделями рыночной экономики оказались в представленном рейтинге значительно ниже по причине негативного влияния на окружающую среду (сильного «экологического следа»). Россия в списке Happy Planet Index — 2006 попала в десятку самых несчастливых, оказавшись между Лесото и Эстонией и заняла 172 место из 178 возможных. В связи с внесенными в 2016 г. корректировками в методику расчета индекса динамику по его значению объективно проследить нельзя, однако отрадно то, что по данным за 2016 г. Россия «вышла» из замыкающей десятки, но 116 место из 140 все же, мягко говоря, место не достойное столь великой страны.

Далее обратимся к рейтингу стран мира по уровню счастья (World Happiness Report) — это исследовательский проект международной программы «Сеть решений устойчивого развития» при Организации Объединённых Наций (UN Sustainable Development Solutions Network), который измеряет показатель счастья населения в странах мира. При этом данные этого рейтинга идут во многом в разрез (по причине принципиально иного набора оцениваемых критериев) с предыдущим. Выборочная информация о результатах оценки уровня счастья в рамках указанного рейтинга (согласно «Всемирным докладам о счастье» соответствующих лет) за 2015 и 2019 гг. отражена на рисунке 2.

Для оценки национального счастья используются 6 факторов: ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, свобода граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции. Каждый фактор оценивается по 10-балльной шкале. Каждая страна также сравнивается с гипотетической страной под названием «Антиутопия». Антиутопия представляет самые низкие национальные средние значения для каждой ключевой переменной и вместе с остаточной ошибкой используется в качестве эталона регрессии.

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Выборочно – показаны первая и замыкающая «десятки» стран, Россия и ее «соседи по рейтингу».

Из последнего рейтинга следует, что самыми счастливыми за минувший год стали страны Скандинавии, а также Канада, Австралия и Новая Зеландия. Скандинавские страны, уже традиционно, занимают верхние строчки рейтингов во многих подобных исследованиях. По мнению некоторых экспертов, это связано, прежде всего, с тем, что жизнь в этих странах построена на принципах социал- демократии, общности и вовлеченности в процессы управления страной и социумом. Россия по уровню счастья жителей, согласно этому индексу, находится ближе к середине рейтинга, при этом если с 2015 года прослеживался рост значения показателя, то после 2017 г. (максимум за исследуемый период – 5,963) индекс заметно сокращается (рис. 3).

Основными причинами сокращения значения индекса счастья россиян являются – уменьшение ВВП и увеличение уровня коррупции по сравнению с предыдущими периодами. Отметим, что, несмотря на наличие разницы в методике оценки счастья, выводы для жителей России и по одному и по другому рейтингу пока не утешительны и над комплексным формированием условий функционирования (в мультиаспектом приложении – от государственного до производственного менеджмента) страны, способствующих «осчастливливанию» ее граждан, предстоит еще достаточно много работать.

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Место России в рейтингах): 2015 г. – 64 из 106; 2016 г. – 56 из 157; 2017 г. – 49 из 155; 2018 г. – 59 из 156; 2019 г. – 68 из 156.

Какие еще проблемы развития общества мешают быть в полной мере счастливыми жителям России посмотрим далее, проанализировав результаты соответствующих опросов.

2.2. Оценка уровня счастья жителей Российской Федерации

Для решения задачи исследования, направленной на выявление того, насколько счастливы жители России, в настоящем подразделе работы обобщены и систематизированы результаты следующих опросов: опросы АО «Всероссийский центр изучения общественного мнения»; опросы АНО «Левада-Центр» (признана иноагентом).

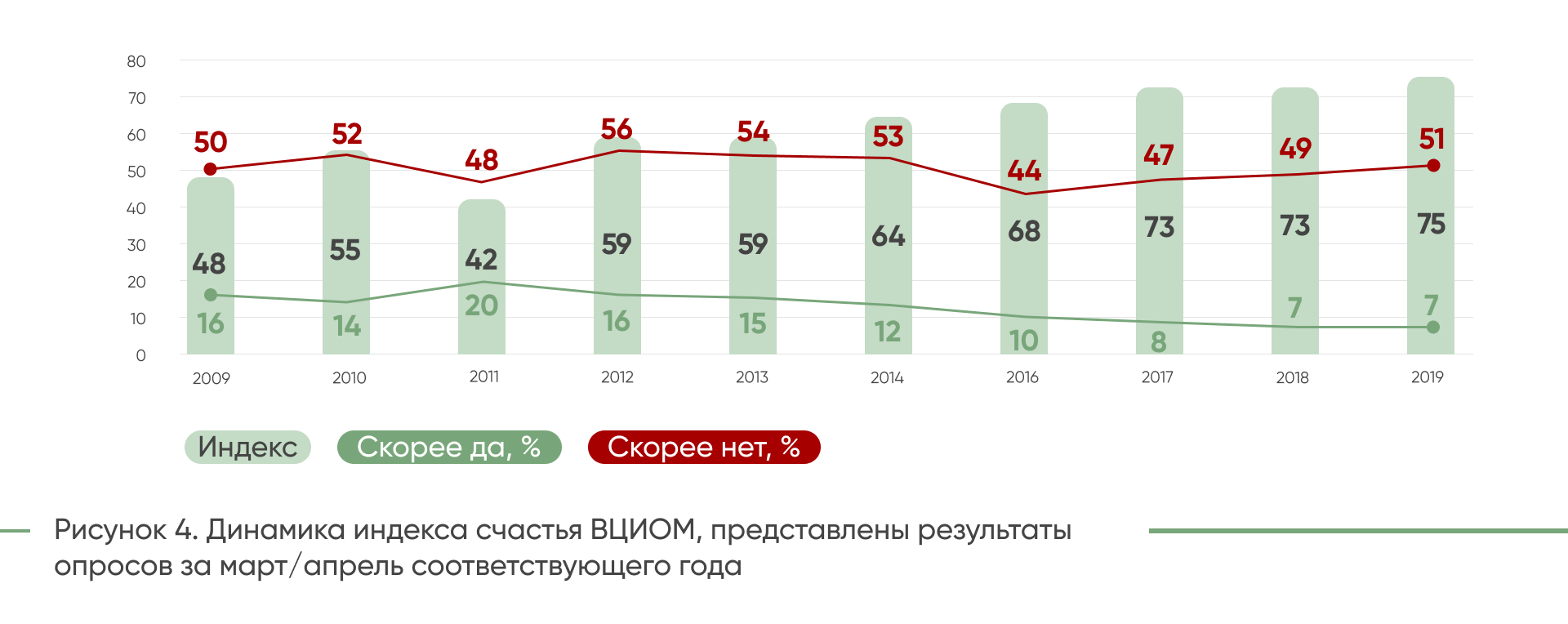

Начнем с индекса счастья ВЦИОМ, который строится на основе ответа на закрытый вопрос «В жизни бывает всякое – и хорошее, и плохое. Но если говорить в целом, Вы счастливы или нет?». Респондентам предлагается выбрать один из следующих вариантов ответа: определенно да; скорее да; определенно нет; скорее нет; затрудняюсь ответить. Значение индекса счастья, измеряемого в пунктах, может колебаться от -100 до 100, чем выше значение – тем счастливее россияне себя ощущают. Динамика индекса счастья ВЦИОМ (для сопоставимости выбраны периоды опроса – март/апрель года) представлена на рисунке 4. Согласно результатам в апреле 2019 г. зафиксирован исторический максимум счастья россиян за последние десять лет – 75 пунктов.

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

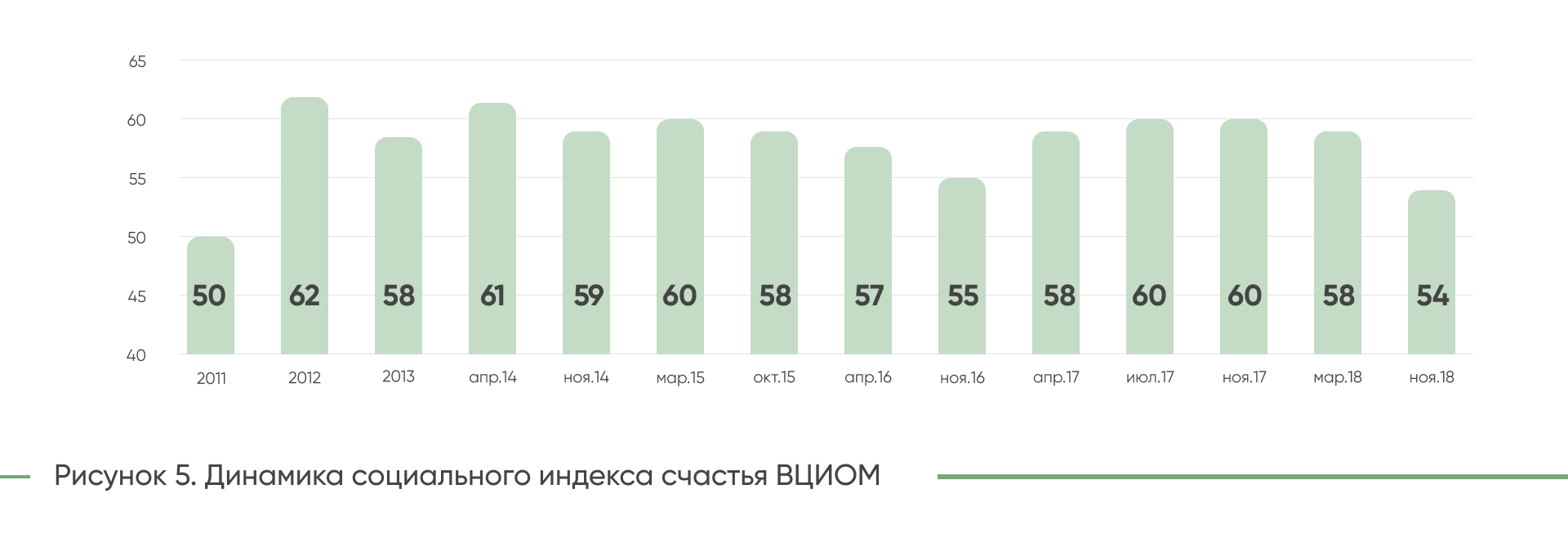

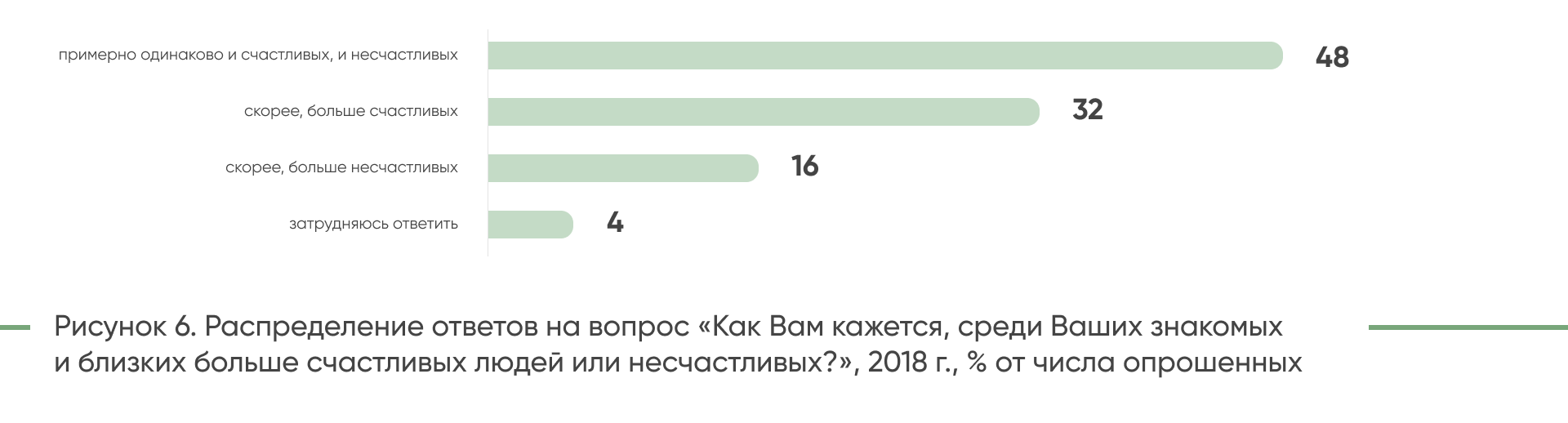

Индекс счастья дополняет социальный индекс счастья ВЦИОМ (рис. 5), который показывает, преобладают ли в окружении респондентов счастливые или несчастливые люди. Индекс строится на основе вопроса: «Как Вам кажется, среди Ваших знакомых и близких больше счастливых людей или несчастливых?» Ответу «Скорее, больше счастливых» присваивается коэффициент 0,9, ответу «примерно одинаково и счастливых, и несчастливых» коэффициент 0,5, ответу «скорее, больше несчастливых» присваивается коэффициент 0,1. Индекс измеряется в пунктах и может принимать значение от 10 до 90 – чем выше значение индекса, тем более счастливыми россияне кажутся своим согражданам.

В отличие от индекса счастья индекс социального счастья с 2017 г. заметно снижается и составляет на дату последней из доступных на официальном сайте ВЦИОМ волны опроса (ноябрь 2018 г.) 54 пункта, то есть счастье россиян не достаточно очевидно для окружающих, хотя ответ «скорее, больше счастливых» и превышает вариант «скорее, больше несчастливых» в два раза (рис. 6).

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Сопоставление результатов расчета указанных выше индексов позволяет констатировать, что использование категории «счастье» как индикатора эффективности государственного управления требует всестороннего, системного подхода, поскольку объективно только лишь на основе самоидентификации жителей страны делать выводы относительно необходимости пересмотра, совершенствования системы государственного менеджмента, по меньшей мере, не корректно. Пока подобной методики в России нет, но все идет к тому, что в скором будущем она должна появиться и, надеемся, с успехом работать.

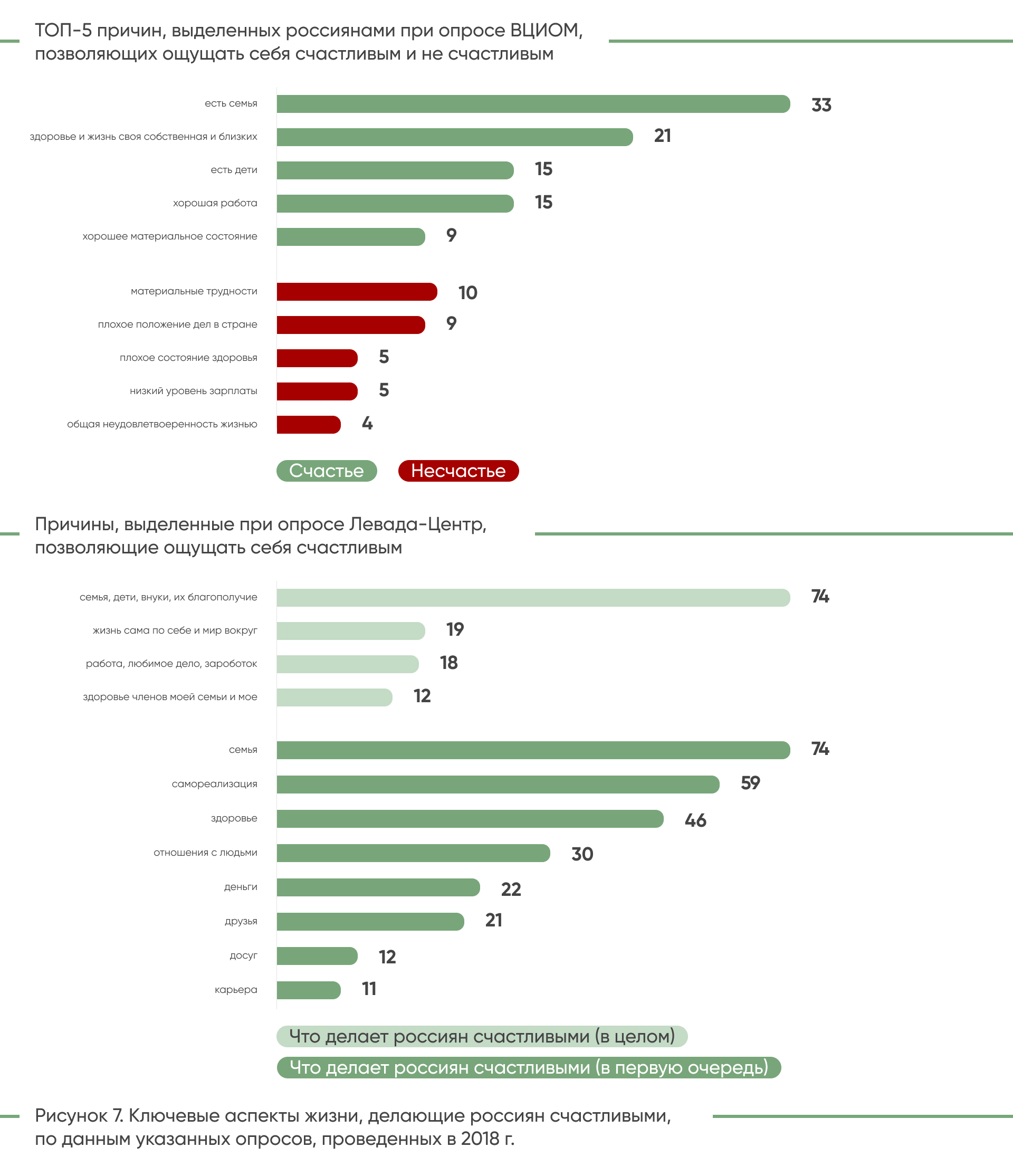

Интересным представляется выяснить какие жизненные ценности россиян в основном способствуют формированию ощущения счастливого или не счастливого человека. Для этого мы проанализировали, обобщили и систематизировали данные двух независимых опросов, выполненных специалистами ВЦИОМ и АНО «Левада-Центр» (признана иноагентом) и опубликованных на официальных сайтах компаний. При этом опрос ВЦИОМ был направлен на выявление ключевых причин, по которым жители России ощущают себя либо счастливыми, либо не счастливыми, а опрос АНО «Левада-Центр» (признана иноагентом) позволил выделить фундаментальные составляющие для счастья в целом и в первую очередь. Результаты (в авторском изложении информации) представлены на рисунке 7.

Главное ценностью, способствующей тому, чтобы житель России был счастлив, респонденты, принявшие участие во всех опросах, считают благополучие в семье, второй по значимости ценностью является здоровье собственное и близких. Однако, если посмотреть на причины несчастья и сопоставить их с причинами счастья выявляется интересная особенность: те, кто счастлив, в большинстве своем уже определенно имеют некий финансовый буфер, то есть своеобразную материальную «подушку безопасности», которая способствует и формированию гармоничных отношений в семье и здоровью. При наличии же материальных трудностей россиянам достаточно трудно ощущать себя счастливыми. Отметим, что экономические проблемы (низкие зарплаты, пенсии, социальные выплаты, высокие цены и тарифы) – традиционно возглавляют списки проблем, которые беспокоят большинство наших сограждан.

В связи с тем, что вопрос формирования «инфраструктуры счастья» российских городов постепенно переходит из плоскости философских мечтаний о светлом будущем страны в статус реально необходимой практики государственного управления, интересно проследить какие свойства города могут сделать человека более счастливым (рис. 8). Согласно представленным результатам в первую очередь, для «инфраструктуры счастья» в городе должны быть благоустроены общественные пространства – этот ответ лидирует во всех социально-демографических группах, за исключением людей без высшего образования.

а) ТОП-5 причин, выделенных россиянами при опросе ВЦИОМ , позволяющих ощущать себя счастливым и не счастливым.

б) Причины, выделенные при опросе АНО «Левада-Центр» (признана иноагентом), позволяющие ощущать себя счастливым.

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

На втором месте – адекватные условия для взаимодействия жителей по вопросам улучшения жизни в городе (речь идет о взаимодействии жителей и власти). На третьем месте (с минимальным отрывом) – хорошая экология, возможности для взаимодействия жителей и власти по этому вопросу. Для пожилых людей высокое значение имеет «уважение истории, традиций и культуры», а для самых молодых «сотрудничество образовательного сектора, общества и бизнеса».

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

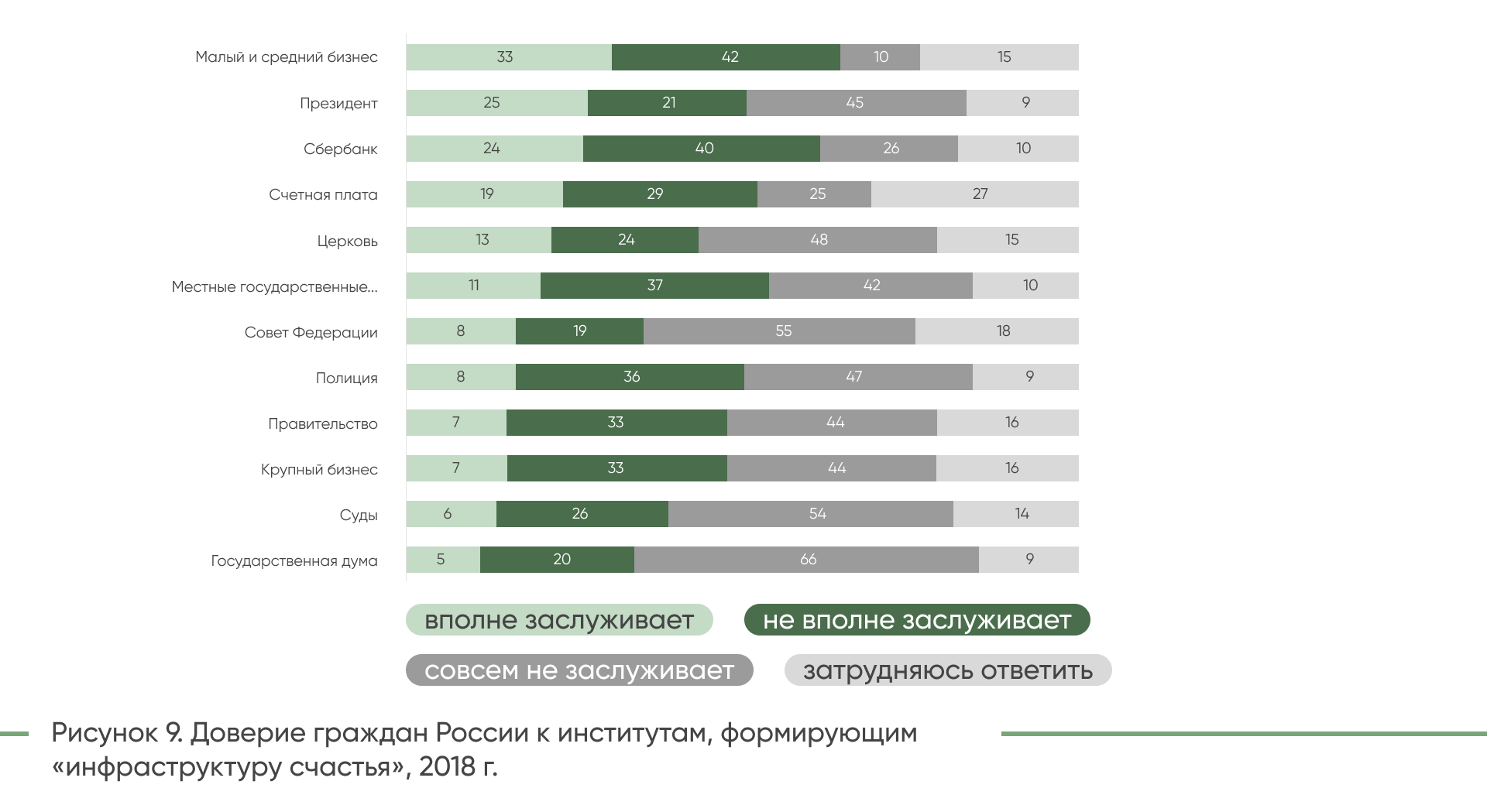

Помимо изложенного проследим, каков уровень доверия граждан к институтам, формирующим среду, необходимую для счастья (рис. 9). Опрошенные демонстрируют довольно критическое отношение к государственным и общественным институтам. В наибольшей степени опрошенные доверяют малому и среднему российскому бизнесу. Несколько меньше – Президенту, Сбербанку и Счетной палате. Респонденты выражают низкое доверие Государственной Думе, правительству, судам, крупному бизнесу, полиции. В отношении государственных институтов субъективные оценки счастья, уверенность в завтрашнем дне и общих перспективах страны оказываются даже важнее материального положения или информированности респондентов. Наиболее негативные оценки концентрируются в тех группах, что не чувствуют себя счастливыми, не чувствуют уверенности в завтрашнем дне, ощущают страх и тревогу. Напротив, наивысшие оценки демонстрировали сторонники того, что «страна движется в правильном направлении», те, кто спокойно и с уверенностью смотрит в свое будущее и будущее своей страны.

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Изложенное свидетельствует о важности формирования такой государственной политики и системы государственного менеджмента в целом, которые максимизируют в результате реализации социально значимых и взвешенных управленческих решений число удовлетворенных жизнью граждан, с уверенностью способных отнести себя к истинно счастливым жителям.

Еще раз подчеркнем, что рассмотрение комплексной и достаточно сложной для оценки категории «счастье» в качестве индикатора эффективности государственного управления является относительно молодым направлением научных исследований, но уже отчетливо приобретающим при этом характер мирового тренда.

3. Проблемы и перспективы формирования российской концепции «валового национального счастья»

3.1. Взаимосвязь экономических и социальных оценок жизни

Отправной точкой исследования является выявление взаимосвязи оценок жителями России ситуаций в личной жизни и в стране, которое выполним на основе индексов социальных оценок. Индексы строятся на основе вопросов «Как Вы в целом оцениваете ситуацию, сложившуюся в личной жизни/стране?». Каждый индекс рассчитывается как разность между ответами «очень хорошая», «хорошая», «скорее хорошая» и «очень плохая», «плохая», «скорее плохая». Индекс может принимать значение от -100 до 100 пунктов. Чем выше значение индекса, тем лучше, по мнению россиян, обстоит положение дел в перечисленных сферах. Согласно динамике (рис. 10) индексов прослеживается явная взаимосвязь (коэффициент корреляции – 0,9) между оценками – сложно ощущать себя счастливым, если в стране наличествуют проявления нестабильности и неблагополучия.

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

При этом понятно, что оценка личной жизни в среднем в два раза превышает оценку в целом по стране, что объясняется лучшим пониманием того, что происходит в жизни человека и, естественно, большей возможностью управления процессами, происходящими в личной жизни каждого человека. Индексы социального благополучия хорошо дополняют индексы страхов.

Индекс страхов (рис. 11) показывает, насколько высокой кажется россиянам вероятность наступления той или иной проблемы. Индекс строится на основе вопроса «Как Вы оцениваете вероятность появления следующих проблем в Вашей жизни?», измеряется в пунктах и может колебаться в пределах от -100 до 100. Ответу «полностью уверен, что случится» присвоен коэффициент один, ответу «думаю, что случится» коэффициент 0,5, ответу «скорее случится» 0,1, ответу «скорее не случится» (-0,1), ответу «думаю, не случится» (-0,5), ответу «полностью уверен, что не случится» (-1). Чем выше значение индекса, тем более вероятным кажется россиянам наступление проблемы.

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

К категории проблем, вероятность наступления которых жителями страны оценивается как максимальная (причем на протяжении всего исследуемого периода), согласно индексам страха, относятся:

- «международная напряженность, конфликты между странами и военные действия»;

- повышение цен на привычные товары и обесценивание сбережений (это есть свидетельство явной неудовлетворенности граждан реализуемой в стране внутренней государственной политикой, которая с августа 2017 г. заметно идет по нисходящей – достигнув исторического минимума в январе 2019 г. (12 пунктов из 100 возможных) с незначительными всплесками роста и с весомым отрывом от внешней политики (рис. 12)).

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Указанные проблемные аспекты развития страны должны стать ориентиром для корректировки системы государственного управления с целью минимизации уровня страхов граждан и, как результат, — формирования должных условий для счастья.

Понятно, что это далеко не новые проблемы и об актуальности поиска действенных путей их разрешения говорят многие, но реальность такова, что пока не будет выстроена действительно эффективная система государственного менеджмента, нацеленная на реализацию социально – действительно социально, а не просто декларативно социально ориентированных — значимых проектов, программ, концепций, стратегий, не будет мира и покоя в стране, как результат, не будет жителям великой державы «жизни хорошей и счастливой».

Как в настоящем обстоят дела с социальным самочувствием россиян можно посмотреть, основываясь на оценке динамики индексов социального благополучия (рис. 13), причем траектория значений индексов достаточно близка как к траектории социального индекса счастья, так и к траектории индексов социальных оценок: заметен «провал» в течение периода с мая по сентябрь 2018 г., начало 2019 г. ознаменовано некоторым улучшением социального самочувствия жителей России.

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Отметим, что индекс оценки настоящего времени на несколько пунктов выше, чем индекс, отражающий видение жизни через год и, что интересно, этот разрыв, как правило, максимален к осени (сентябрь-ноябрь) и минимален в начале года (январь-февраль). Так, в ноябре 2018 г. индекс оценки настоящего времени превышал индекс видения своей жизни в будущем на 21 пункт, в январе же 2019 г. эта разница составила всего 6 пунктов. Это отчасти объясняется общим более позитивным настроем жителей, характерным для первых месяцев года и являющимся следствием благоприятных ожиданий от будущего, традиционно формируемых нами в новогодние праздники. Значения индексов социального самочувствия, позволяющих оценить экономическое положение России, политическую обстановку и вектор ее развития в целом также на протяжении 2018 г. сокращались, а с января по апрель 2019 начали расти.

Завершая настоящий подраздел, отметим, что в целом взаимосвязь экономической и социальной составляющих жизни человека объективно наличествует. Помимо вышеизложенных отразим результаты оценок жителями России экономической и социальной политики страны (рис. 14), корреляция между этими оценками, согласно расчетам, составляет 0,75.

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

завершения экономического кризиса настроения пошли вверх, сформировались позитивные ожидания, что вот-вот сейчас экономика вырастет, а вместе с ней — и доходы, жизнь станет лучше. Но эти ожидания до сих пор не оправдались. Хотя разочарование долгое время не наступало, сохранялась надежда, которая затем была поддержана президентской выборной кампанией, реализована индексация зарплат бюджетников, проведены единовременные выплаты пенсионерам. Время надежд, причем достаточно резко, закончилось в июне 2018 года, когда вместо ожидавшегося повышения зарплат и пенсий был повышен пенсионный возраст. Большая часть жителей страны именно в этот период времени осознала, что ждать улучшений больше не стоит. Позитивные ожидания сменились на преимущественно негативные.

Повышение пенсионного возраста — это решение, которое дало понять людям, что страна движется в неправильном направлении. Не к социальному идеалу, а от него. Ведь социальный идеал — это когда государство гарантирует бесплатное здравоохранение, разные льготные программы на приобретение жилья (ипотека, материнский капитал), выплачивает социальные пособия и нормальные пенсии. Этот идеал сформировался примерно в 1970 годах, и повышение пенсионного возраста (как и монетизация льгот 2005 года — эти акции сравнимы по резонансу) этому идеалу совершенно не соответствует. Поэтому и возмущение было всеобщим: возмущались даже молодые люди, которые о пенсии до этого никогда не думали, да и вообще пока еще считают, что они будут жить вечно, причем здоровыми и молодыми.

Сейчас главное слово для понимания социального самочувствия — «депривация» — когда не оправдываются существовавшие ранее большие ожидания. Чувство недоверия и все его проявления, думаем, будут еще долго превалировать в обществе. Пока не произойдет что-то новое, крупное, что снова развернет настроения людей в позитивном направлении.

3.2. Ключевые проблемы и приоритетные направления формирования российской концепции «валового национального счастья»

Совокупность основных проблем перехода на «государственный менеджмент счастья», а также некоторые перспективы его становления, основанные на выполненном в ходе исследования обобщении опыта стран, уже активно использующих «счастье» как основной индикатор эффективности государственного управления и устойчивого развития, систематизированы нами на рисунке 15.

Отметим основные аспекты и прежде всего то, что рассматриваемая концепция, как никакая другая, позволит в период кризиса современной экономики переключить внимание политиков, ученых не на материальную сторону жизни населения, а на социальную, духовную ее составляющую.

Создание концепции «валового национального (русского) счастья» невозможно без единой теоретической и методической базы. Для комплексного разностороннего рассмотрения счастья как предмета изучения в экономике, менеджменте необходимо использование универсальной научной основы, которую, на наш взгляд, дает эволюционно-институциональный подход.

Следует провести специфическую научную процедуру установления связи концептуального аппарата исследования «счастья» с его методическим инструментарием. Данная процедура операционализации понятий объединяет в единое целое проблемы формирования понятий, техники измерения и поиска индикаторов. Да, национальные методы измерения счастья в России уже есть. Но, в основном, они проходят в форме опросов (ВЦИОМ, мониторинговое агентство «News Effector», Фонд региональных исследований «Регионы России» и др.). Также еще можно выделить несколько разных по содержанию концепций исследования

«экономики счастья» в России: «экономику красоты и счастья» Сергея Гуриева, концепцию Долгина А. «экономика несчастья»; исследования, выполненные Эдуардом Понариным совместно с Рональдом Инглхартом и Роберто Фоа. Интересно и рассмотрение «экономики счастья» как показателя духовно-нравственного развития общества Румянцевой Е. Е.

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Изучив подробнее данные исследования, существующие за рубежом и в России, можно выделить следующие проблемы и приоритетные направления в рамках рассматриваемого вопроса:

- все альтернативные индексы не могут рассчитываться так же оперативно и регулярно, как общепринятый на сегодняшний день показатель — ВВП;

- анализируя результаты многих исследований, специалисты делают вывод, что мир сегодня движется к признанию приоритета ценностей более важных, чем ценности материального благополучия, а именно: устойчивое развитие, здоровый образ жизни, сохранение окружающей среды, развитие личности, духовное совершенствование;

- объективно необходимо провести системный анализ (на национальном уровне) всех существующих зарубежных исследований счастья с целью: выявления основных индикаторов определения счастья; составления единой российской модели исследования «счастья».

Еще один важный аспект, который необходимо отметить – в исследованиях счастья не учитывается национальная идентичность опрашиваемых, хотя она играет очень важную роль в осознании индивидом своего счастья. При этом эксперты считают, что «для русского человека сказать постороннему, что он счастлив, равносильно показать себя идиотом. Мы же сложные, а значит, у нас должны быть проблемы. Иначе даже как-то неприлично» [цит. по 20, с. 24].

Национальная идентичность трактуется социологами как процесс освоения индивидом социализационной нормы, закрепляющей его ментальные, ценностные и поведенческие ориентации на определенную государственную, социальную, культурную принадлежность. Для построения модели экономики России они приобретают одно из решающих значений. И здесь очень важны функции национальной идентичности, рассмотренные через призму этничности. Благодаря ним мы сможем более четко рассмотреть влияние национальной идентичности на экономически процессы. Первая состоит в том, что для каждого из членов одной общности этничность, опосредуя институциональные нормы, выступает регулятором социального поведения. Этничность регулирует межличностное и межгрупповое общение на основе традиций, обычаев, общепризнанных устойчивых ценностей. В этом состоит регулятивная функция этничности. Вторая функция проявляется в том, что, формируя единую символическую среду, этничность выступает в качестве своеобразного информационного фильтра. В современном обществе человек оказывается невольно втянутым в постоянный и хаотический поток разнообразной и нередко внутренне противоречивой информации. Этничность в известном смысле не только упорядочивает и систематизирует ее, но и отбраковывает информацию, чуждую с точки зрения общепринятых культурных ценностей и идеалов. В этом её информационная функция. В рамках третьей функции этничность способствует удовлетворению органично присущей человеку потребности в определенной психологической устойчивости и определенности. Актуализация этничности есть защитная реакция психики на унифицированность или нестабильность окружающей социальной среды.

Смена социальных и, в частности, политических, детерминант разрушает ценностный мир человека, неизменность же этнического, традиционного в противовес социальной инновации противодействует развитию социально-психологической фрустрации и аномии. Этничность консервативна, и в кризисной, конфликтной ситуации человек стремится укрыться в ней, как в материнском лоне. В этом состоит психологическая или защитная функция этничности. Во многом эти же характеристики могут быть даны национальной идентичности. Хотя она по своей сути основывается на свободном выборе личности (в отличие от этнической идентичности), по механизмам и функциям она та же. И, конечно, очень важно учитывать меняющийся контекст национальной идентичности, связанный с глобализацией и трансформацией мирового сообщества под ее воздействием. Исследования, направленные на изучение возможности применения такой интересной, но при этом сложной категории как «счастье» во многом находится в России на стадии формирования, но потенциал и научный, и практический у этого направления по истине огромный.

Заключение

1. Многочисленные попытки правительств разных стран найти универсальный способ измерения счастья и применения полученных результатов для оценки эффективности государственного управления в настоящее время складываются в отдельное направление теоретической и практической деятельности, которое по мере эволюции социального развития и усложнения общественного устройства становится все сложнее игнорировать. Проанализировав историю формирования взгляда на субъективную удовлетворенность качеством жизни и изучив уровень счастья как один из критериев оценки эффективности принимаемых государственных решений, можно сделать вывод о том, что альтернативные индексы и показатели уровня счастья выполняют вспомогательную функцию по отношению к ВВП, но полностью заменить его пока не способны. Однако сам факт формирования в последние годы серьезного интеллектуального движения, связанного с попытками исследования счастья научными методами, говорит об особой значимости этой проблемы и растущем интересе к ней со стороны общества, науки и власти.

2. Для проведения межстранового сравнения с целью выявления регионов мира, где сосредоточено максимальное количество счастливых жителей в работе нами использованы следующие индексы, выступающие в настоящем альтернативами ВВП при оценке эффективности государственного управления: международный индекс счастья/индекс счастливой планеты (The Happy Planet Index); всемирный индекс счастья (World Happiness Report). Отметим, что, несмотря, на наличие разницы в методике оценки счастья выводы для жителей России и по одному и по другому рейтингу пока не утешительны (Россия традиционно занимает позиции ниже среднего медианного значения, то есть до всеобщего российского счастья нам достаточно далеко) и над комплексным формированием условий функционирования (в мультиаспектом приложении – от государственного до производственного менеджмента) страны, способствующих «осчастливливанию» ее граждан предстоит еще достаточно много работать.

3. Для решения задачи исследования, направленной на выявление того, насколько счастливы жители России, в работе обобщены и систематизированы результаты следующих опросов: опросы АО «Всероссийский центр изучения общественного мнения»; опросы АНО «Левада-Центр» (признано иноагентом). Сопоставление результатов расчета указанных выше индексов позволяет констатировать, что использование категории «счастье» как индикатора эффективности государственного управления требует всестороннего, системного подхода, поскольку объективно только лишь на основе самоидентификации жителей страны делать выводы относительно необходимости пересмотра, совершенствования системы государственного менеджмента, по меньшей мере, не корректно. Пока подобной методики в России нет, но все идет к тому, что в скором будущем она должна появиться и, надеемся, с успехом работать. Сейчас главное слово для понимания социального самочувствия — «депривация» — когда были большие ожидания и они не оправдались. Чувство недоверия и все его проявления, думаем, будут еще долго превалировать в обществе. Пока не произойдет что-то новое, крупное, что снова развернет настроения людей в позитивном направлении.

4. Изучив подробнее данные исследования, существующие за рубежом и в России, можно выделить следующие проблемы и приоритетные направления в рамках рассматриваемого вопроса: все альтернативные индексы не могут рассчитываться так же оперативно и регулярно, как общепринятый на сегодняшний день показатель — ВВП; анализируя результаты многих исследований, специалисты делают вывод, что мир сегодня движется к признанию приоритета ценностей более важных, чем ценности материального благополучия, а именно: устойчивое развитие, здоровый образ жизни, сохранение окружающей среды, развитие личности, духовное совершенствование; объективно необходимо провести системный анализ (на национальном уровне) всех существующих зарубежных исследований счастья с целью: выявления основных индикаторов определения счастья; составления единой российской модели исследования «счастья».

5. Еще один важный аспект, который необходимо отметить – в исследованиях счастья не учитывается национальная идентичность опрашиваемых, хотя она играет очень важную роль в осознании индивидом своего счастья. Национальная идентичность трактуется социологами как процесс освоения индивидом социализационной нормы, закрепляющей его ментальные, ценностные и поведенческие ориентации на определённую государственную, социальную, культурную принадлежность.

Для построения модели экономики России они приобретают одно из решающих значений. И здесь очень важны функции национальной идентичности, рассмотренные через призму этничности. Благодаря ним мы сможем более четко рассмотреть влияние национальной идентичности на экономически процессы. Исследования, направленные на изучение возможности применения такой интересной, но при этом сложной категории как «счастье» во многом находится в Рос сии на стадии формирования, но потенциал и научный, и практический у этого направления по истине огромный.

Библиографический список

1. Аверина И. С. Категория «счастье»: рациональность применения в экономической теории // Новая наука: Проблемы и перспективы. – 2016. - № 51 (79). – С. 5-7.

2. Аксенова М. А., Гурина М. А., Моисеев А. Д. Устойчивое развитие муниципального образования: экономические, управленческие и духовно- нравственные аспекты // Социально-экономические явления и процессы. – 2014. – Т. 9. - № 9. – С. 7-12.

3. Ананишнев В. В. Счастье как один из показателей качества жизни в России // Уровень жизни населения регионов России. – 2017. - № 3 (205). – С. 106- 110.

4. Антипина О. Н. Экономика, культура и счастье: есть ли взаимосвязь? // Мировая экономика и международные отношения. – 2017. – Т. 61. - № 7. – С. 35-44.

5. Аржанухин С. В. Индексы счастья в муниципальном управлении: постиндустриальный аспект // Вопросы управления. – 2014. - № 4 (29). – С. 79-87.

6. Бобков В. Н., Квачев В. Г., Субетто А. И., Щербакова О. И. Научные школы исследования качества жизни и обусловленных им социальных структур в России // Уровень жизни населения регионов России. – 2016. - № 4 (202). – С. 7-23.

7. Власова А. А. Счастье: социологическое измерение // Социальные и гуманитарные знания. – 2017. – Т. 3. - № 4 (12). - С. 353-356.

8. Волобуева Е. А. Эконометрическое моделирование влияния ВВП на уровень счастья в России // научные записки молодых исследователей. – 2017. - № 2. – С. 67-73.

9. Демина В. В., Кладовщикова П.С. Как измерить счастье? // Новая наука: От идеи к результату. – 2017. – Т. 1. - № 2. – С. 90-94.

10. Землянский А. А. На пути к экономике счастья: эволюция модели потребительского поведения // Научный вестник Волгоградского филиала РАНХиГС. Серия: Экономика. – 2018. - № 1. – С. 83-87.

11. Иванкина Л. И., Казакова Д.А. К вопросу о понимании концепции валового национального счастья в контексте идеи общественного договора Ж.-Ж. Руссо // Gaudeamus Igitur. – 2018. - № 3. – С. 9-12.

12. Иванова Т. Л. Факторы и показатели устойчивого роста социально ориентированной экономики // Вестник Института экономических исследований. – 2018. - № 2 (10). – С. 28-37.

13. Калмыкова А. С. Экономика и счастье: взаимосвязь понятий в современном обществе // Плехановский барометр. – 2015. – № 1. – С. 36-41.

14. Кафтулина Ю. А., Кривова А. В. Хаппиномика – экономика будущего // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. – 2015. - № 4 (16). – С. 31-37.

15. Кислицына О. А. Подходы к измерению прогресса и качества жизни (благополучия) // Экономический анализ: теория и практика. – 2016. - № 10 (457). - С. 28-38.

16. Лебедев А. Н., Гордякова О. В. Международный индекс счастья и психологическое состояние российского общества // Прикладная юридическая психология. – 2018. - № 2. – С. 14-25.

17. Леонова Н. Г. Теоретические аспекты взаимосвязи счастья индивида и экономики страны // Наука и бизнес: пути развития. – 2016. - № 10 (64). – С. 54- 56.

18. Нестерова С. И. «Счастье граждан» как критерий оценки эффективности государственного управления // Вестник Самарского муниципального института управления. - 2016. - № 3. – С. 7-15.

19. Нехода Е. В., Рощина И. В., Пак В. Д. Качество жизни: проблемы измерения // Вестник Томского государственного университета. Экономика. – 2018. - № 43. – С. 107-125.

20. Намлинская О. О. «Экономика счастья» как актуальная проблема эволюции национальной экономики // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2014. - № 3. – С. 21-27.

21. Николаева И. Ю., Ситянов С. А. Индекс счастья населения как альтернативный способ измерения экономики в эпоху экономических перемен // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. – 2016. - № 42. – С. 140-146.

22. Протченко А. Р., Исакова А. И. Мировой индекс счастья как альтернатива ВВП // Бенефициар. – 2017. - № 10. – С. 65-69.

23. Потягайлов С. В. Категория блага в структуре счастья человека // Развитие территорий. – 2015. - № 2. – С. 44-49.

24. Рыманов Д. М. Этика управления: становление теоретических предпосылок // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2016. - № 9. – С. 104-107.

25. Середа Н. В. Всемирный индекс счастья как индикатор устойчивого развития // Скиф. Вопросы студенческой науки. – 2018. - № 11 (17). – С. 34-38.

26. Тимофеева Г. В. Счастье как потребность, ценность и индикатор эффективности социальной политики государства // Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал. – 2014. – Т. 6. – № 1 (11). – С. 116-126.

27. Усманова Т. Х. Менеджмент инновационного повышения качества жизни и человеческого капитала // Человеческий капитал. – 2016. - № 9-2 (93). – С. 33-40.

28. Усманова Т. Х. Инновационный менеджмент как инструмент развития человеческого капитала и повышения качества жизни // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). – 2016. – Т. 7. - № 3 (27). – С. 98-106.

29. Чинакова Н. В. Экономика счастья: современные исследования и дискуссии // Мир экономики и управления. – 2016. – Т. 16. – № 1. – С. 101-115.

30. Шматова Ю. Е., Морев М. В. Измерение уровня счастья: литературный обзор российских и зарубежных исследований // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2015. - № 3 (39). – С. 141-162.

31. Ямалетдинова Г. Х. Зарождение экономики счастья // Инновационная наука. – 2016. - № 5-1 (17). – С. 212-215.

32. Helliwell, J., Layard, R., & Sachs, J. (2019). World Happiness Report 2019, New York: Sustainable Development Solutions Network.