Рождаемость в России в 2021-2022 годов в сравнении с предшествующим периодом

Число родившихся в России детей сокращается с 2015 года. В 2021 году оно составило 1398,3 тыс. человек и было лишь немногим больше, чем в 2002 году (1397,0). Общий коэффициент рождаемости в 2021 году составил 9,6 на 1000 населения и был даже ниже, чем в 2002 году (9,7).

Однако, в 2021 году относительное снижение абсолютного числа родившихся (на 2,7%) и общего коэффициента рождаемости (на 2,3%) было наименьшим за период с 2016 года.

Сокращение общих показателей рождаемости в современной России в значительной мере обусловлено изменениями в половозрастной структуре населения. В активный репродуктивный возраст входят малочисленные поколения родившихся в 1990 годы. Негативное влияние структурных сдвигов на динамику общего коэффициента рождаемости в России сохранится на протяжении всех 2020 годов. Прогнозные расчеты показывают, что наибольшим это влияние будет в 2022 и 2023 годах, когда изменения в половозрастной структуре населения могут способствовать снижению общего коэффициента рождаемости, соответственно, на 2,7% и 2,6%. В последующие годы их отрицательное влияние будет меньшим, а в 2030 годах и начале 2040 годов, наоборот, изменения в половозрастной структуре населения будут способствовать некоторому повышению общего коэффициента рождаемости.

Относительное снижение суммарного коэффициента рождаемости существенно меньше, чем общих показателей. Если абсолютное число родившихся и общий коэффициент рождаемости в 2021 году были меньше, чем в 2015 году, соответственно, на 27,9% и 27,8%, то суммарный коэффициент рождаемости – на 15,3%. В отличие от общего коэффициента, суммарный коэффициент рождаемости в 2021 году в России (1,505) был, практически, таким же, как в 2019 (1,504) и 2020 (1,505) годах.

Для обеспечения простого воспроизводства населения нужно, чтобы суммарный коэффициент рождаемости был равен примерно 2,1-2,2. При современном уровне смертности в этом случае на смену поколения родителей будет приходить примерно равное по численности поколение их детей. Если суммарный коэффициент рождаемости будет выше этого уровня, то с каждым поколением численность будет возрастать, то есть будет иметь место расширенное воспроизводство населения. Если же суммарный коэффициент рождаемости будет ниже этого уровня, то более молодые поколения будут меньше по численности и воспроизводство населения будет суженным. Именно такой режим воспроизводства населения и имеет место сейчас в России, как и почти во всех экономически развитых странах.

Следует, конечно, иметь в виду, что это относится к воспроизводству населения, то есть процессу замещения поколений, а не к текущей календарной динамике естественного прироста населения, то есть разницы между числами родившихся и умерших. Если воспроизводство населения — это замещение поколением детей поколения родителей, то в параметрах ежегодного естественного прироста населения родившиеся замещают поколения, в основном, своих прабабушек и прадедушек или даже более старшие. Величина суммарного коэффициента рождаемости, которая ежегодно будет нужна для обеспечения хотя бы нулевого естественного прироста (одинакового числа родившихся и умерших) будет зависеть от уровня смертности и половозрастной структуры населения.

В 2021 году для обеспечения нулевого естественного прироста в России суммарный коэффициент рождаемости должен был бы составлять 2,62 . Понятно, что столь высокий показатель в значительной мере связан с высоким уровнем смертности в период пандемии COVID-19. В допандемийном 2019 году для обеспечения нулевого естественного прироста суммарный коэффициент рождаемости должен был бы составлять 1,83. Оценочный расчет прогнозным методом «передвижки возрастов» показывает, что при сохранении возрастных коэффициентов смертности и рождаемости на уровне 2019 году суммарный коэффициент рождаемости, необходимый для обеспечения естественного прироста, в 2021 году должен был бы составлять 2,01. То есть повышенная смертность в период пандемии COVID-19 добавила в 2021 году 0,61 к величине суммарного коэффициента рождаемости, необходимого для обеспечения нулевого естественного прироста населения.

Однако, результаты расчета показали, что, даже при сохранении неизменных возрастных коэффициентов смертности на уровне 2019 года (то есть допандемийных), величина суммарного коэффициента рождаемости, необходимая для обеспечения нулевого естественного прироста населения, в России будет значительно возрастать в 2020 и 2040 годах (в 2030 годах она будет оставаться стабильной): 2025 год – 2,38; 2030 год – 2,68; 2035 год – 2,68; 2040 год – 2,69; 2045 год – 2,85; 2050 год – 3,12. Это обусловлено предстоящими изменениями в половозрастной структуре населения. Одновременно с тем, что, как отмечалось выше, в активный репродуктивный возраст входят и будут в 2020 годы входить относительно малочисленные поколения родившихся в 1990 годы, возрастов со сравнительно высокой вероятностью умереть будут достигать многочисленные поколения родившихся после Великой Отечественной войны.

Динамика суммарного коэффициента рождаемости в России различается в зависимости от очередности рождения (см. табл. 1).

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Суммарный коэффициент рождаемости по первым рождениям максимальным в XXI веке в России был в 2012 году, составив 0,811. В 2013 году он почти не изменился (0,809), а в последующие годы неуклонно снижается. В 2021 году он был очень низким, составив 0,609. Такая величина среднего числа первых рождений, который является, по сути дела, аналогом суммарного коэффициента рождаемости по первым рождениям, но для реальных поколений, свидетельствовала бы о том, что 39,1% не имеют к концу репродуктивного периода ни одного рожденного ребенка. Конечно, в реальных поколениях этого нет и в обозримом будущем не будет. Данные о числе рожденных детей в реальных поколениях свидетельствуют о том, что итоговая (к концу репродуктивного периода) доля не имеющих рожденных детей в поколениях, находящихся сейчас в активном репродуктивном возрасте, может составить примерно 15%.

Суммарный коэффициент рождаемости по вторым рождениям значительно повышался до 2015 года (0,688). В 2016 году его величина снизилась лишь на 0,002. Однако, проведенные расчеты показывают, что в первой половине 2016 года этот показатель продолжал возрастать и только в сентябре-октябре начал существенно снижаться. В 2021 году, впервые с осени 2016 года, суммарный коэффициент рождаемости по вторым рождениям не снизился (повысился на 0,001).

Суммарный коэффициент рождаемости по третьим и последующим рождениям почти неуклонно повышается с 2007 года (только в 2017 году его величина не изменилась) (см. табл. 1).

Число регистраций родившихся в России в первом полугодии 2022 года было на 6,3% меньше, чем в первом полугодии 2021 года, а общий коэффициент рождаемости – на 6,4%. В наибольшей мере снизилось в первом полугодии 2022 года число вторых рождений (на 12,0%). Третьих и последующих рождений, по сравнению с январем-июнем 2021 года, было меньше на 4,8%, а первых – только на 1,4%.

Расчетная оценочная величина суммарного коэффициента рождаемости в России за первое полугодие 2022 года составляет 1,417, то есть значительно (на 0,088) меньше, чем в целом за 2021 год.

В 2021-2022 годах на уровень и динамику показателей рождаемости могла влиять пандемия COVID-19. Учитывая волны чисел, для оценки этого влияния целесообразно использовать помесячные данные чисел родившихся. Наибольшее относительное уменьшение числа родившихся в 2021 г. по сравнению с 2020 года было в январе – на 8,4%. В феврале оно составило 5,0%. Дети, родившиеся в январе-феврале 2021 года были зачаты в апреле-мае 2020 года, то есть в период начала пандемии COVID-19.

В марте число родившихся в 2021 году было на 1,1% больше, чем в 2020 году. В последующие месяцы 2021 года относительное уменьшение числа родившихся было в диапазоне от 3,0% в августе до 0,3% в июне. Более существенным сокращение числа родившихся в 2021 году было в октябре (на 4,2%) и ноябре (на 3,4%). При этом уместно вспомнить и о существенно более высоком числе заразившихся COVID-19 в конце 2020 – начале 2021 годов.

Изменение числа родившихся в 2022 году, по сравнению с 2021 годом, также различалось по месяцам. При этом нужно иметь в виду, что в течение года на сайте Росстата доступны оперативные статистические данные о числе регистраций, родившихся по месяцам, а не о числе родившихся. То есть в данном месяце могут быть зарегистрированы родившиеся в предыдущем месяце (в исключительных случаях и ранее) и, наоборот, родившиеся в данном месяце могут быть зарегистрированы в последующем. Наиболее существенно и примерно в равной степени сократилось в 2022 году число регистраций родившихся в марте (на 9,9%), апреле (на 9,9%) и июне (на 9,6%). Причем, если в марте и июне это было сокращение относительно сравнительно большого числа регистраций родившихся в эти месяцы в 2021 году и в первом полугодии 2022 года в марте было наибольшее число регистраций родившихся, а в июне второе по величине, то в апреле было зарегистрировано наименьшее число родившихся в первом полугодии 2022 года. Возможно, это в какой-то мере связано с повышением числа заражений COVID-19 в июле 2021 года. Уменьшение числа регистраций родившихся в 2022 году, по сравнению с 2021 годом, в другие месяцы было существенно меньшим: январь – на 2,6%, февраль – на 1,0%, май – на 3,3%.

Динамика рождаемости по вторым и третьим рождениям: влияние программы материнского (семейного) капитала

Динамика рождаемости в России в последние 15 лет в существенной мере связана с реализацией мер демографической политики, способствовавшей созданию более благоприятных условий для реализации установок на рождение нескольких детей. Прежде всего, это относится к федеральному материнскому (семейному) капиталу и, соответственно, ко вторым, третьим и последующим рождениям (при рождении первого ребёнка этот капитал начал предоставляться только с 2020 года).

Федеральный материнский (семейный) капитал был установлен с начала 2007 года. Сравнение помесячных чисел родившихся за 2007 и 2006 годах показывает, что, если в первом полугодии 2007 года наибольшее увеличение числа родившихся было в мае (на 9,2%), а в остальные месяцы оно было в диапазоне от 3,1% (июнь) до 5,5% (январь), то во втором полугодии 2007 года наименьший прирост числа родившихся составил 9,6% в августе, то есть был больше максимального прироста в первом полугодии. Казалось бы, с учетом девятимесячной продолжительности беременности, нет оснований связывать увеличение числа родившихся в июле и августе с реализацией программы федерального материнского (семейного) капитала с начала 2007 года. Но нужно иметь в виду, что об этой мере помощи семьям говорил Президент Российской Федерации В. В. Путин в Послании Федеральному Собранию 10 мая 2006 года. И был указан конкретный срок начала их реализации: «Этот механизм должен быть запущен с первого января 2007 года». То есть о ее реализации с начала 2007 года, по сути дела, было известно заранее и нужно было только дождаться, начала 2007 года, чтобы получить этому подтверждение. При его отсутствии беременные со сроком до трех месяцев, в принципе, при желании еще могли сделать аборт. Можно предположить, что именно это, в какой-то мере, повлияло на то, что существенный прирост числа родившихся в 2007 году был уже в июле-августе, но его не было в предшествующие месяцы. Наибольший прирост числа родившихся в 2007 году, по сравнению с 2006 годом, имел место в октябре (14,3%), ноябре (15,7%) и декабре (16,4%).

В пользу предположения о влиянии федерального материнского (семейного) капитала на динамику рождаемости свидетельствует, прежде всего, то, что в 2007 году произошел значительный прирост суммарного коэффициента рождаемости по вторым (на 0,068) и третьим и последующим (на 0,036) рождениям, но его практически не было по первым рождениям (на 0,004). Для сравнения, в предшествующие годы наибольший прирост суммарного коэффициента рождаемости по вторым рождениям был равен 0,027, а по третьим и последующим – 0,011 (в 2002 году).

В 2008 году прирост этого показателя был меньше: 0,037 по вторым рождениям и 0,021 по третьим и последующим. Еще меньшим он был в последующие годы (2009 год – соответственно, 0,029 и 0,010; 2010 год – 0,030 и 0,011; 2011 год – 0,008 и 0,009). В 2012 году прирост суммарного коэффициента рождаемости снова увеличился и был наибольшим за период с 2008 года (по вторым рождениям – 0,045, по третьим и последующим – 0,031), но в 2013 году он был значительно меньше, особенно, по вторым рождениям (соответственно, 0,007 и 0,016).

В 2014 году был существенно большим, по сравнению с 2013 года, прирост суммарного коэффициента рождаемости по вторым рождениям (0,033), а по третьим и последующим (0,020) отличался от предшествующего года в меньшей мере. В 2015 году прирост суммарного коэффициента рождаемости по вторым рождениям был почти таким же (0,030), а по третьим и последующим (0,008) наименьшим за период с 2007 года.

На эти различия между изменениями величин прироста суммарного коэффициента рождаемости по вторым и третьим и последующим рождениям важно обратить внимание в связи с тем, что, начиная с 2016 года суммарный коэффициент рождаемости по вторым рождениям снижался, а по третьим и последующим продолжал расти (только в 2017 году он не изменился по сравнению с 2016 годом) (см. табл. 1).

Изменения в динамике показателей рождаемости произошли осенью 2016 года. В январе-августе число родившихся было меньше, чем в 2015 году, только на 0,8% (и это было полностью обусловлено изменениями в половозрастной структуре населения), а в сентябре-декабре – на 6,3%. Есть основания считать, что такие изменения в динамике относятся, прежде всего, ко вторым рождениям. Об этом свидетельствует то, что суммарный коэффициент рождаемости по вторым рождениям, после постоянного повышения в предшествующие годы, в целом за 2016 год снизился, по сравнению с 2015 года, только на 0,002, тогда как снижение этого показателя по первым рождениям имело место и в предыдущие годы (хотя в 2016 году (на 0,023) оно было больше, чем в 2014 и 2015 годах (по 0,011)), а по третьим и последующим рождениям он продолжал повышаться и его прирост в 2016 году (на 0,010) был немного больше, чем в 2015 году (на 0,008).

Что могло повлиять на изменение динамики рождаемости, начиная именно с сентября-октября 2016 года? Скорее всего, могли повлиять некие события, произошедшие в конце 2015 года (за девять месяцев до начала снижения рождаемости). В декабре 2015 года произошло существенное ослабление курса рубля. Но еще более значительным (в том числе и по психологическому эффекту) оно было в декабре 2014 года и, несмотря на это, число родившихся продолжало возрастать до августа 2016 года. Третьего декабря 2015 года Президент Российской Федерации В. В. Путин в Послании Федеральному Собранию сказал: «Считаю необходимым продлить программу материнского капитала ещё как минимум на два года». Это могло послужить сигналом к прекращению «тайминговых сдвигов», связанных с более ранним рождением второго ребёнка, которые, видимо, имели место в 2014, 2015 и первой половине 2016 годов. Выше отмечалось, что в 2014 и 2015 годах по вторым рождениям имел место существенно больший, чем в 2013 году, прирост суммарного коэффициента рождаемости. После «тайминговых сдвигов», практически, неизбежен «тайминговый провал», так как в части семей, в которых могли бы в последующие годы появиться дети (в данном случае, вторые), они появились раньше. Прекращение «таймингового провала» происходит по мере достижения активного репродуктивного возраста (в данном случае, рождения вторых детей) поколениями, не затронутыми «тайминговыми сдвигами». Если бы продления программы федерального материнского (семейного) капитала не было, то «тайминговый провал» произошел бы все равно. Только он начался бы на несколько месяцев позже, в январе 2017 года, когда эта программа перестала бы действовать.

В пользу версии о «тайминговом провале», как причине снижения показателей рождаемости по вторым рождениям, свидетельствует и то, что по третьим и последующим рождениям снижения суммарного коэффициента рождаемости не было. Если бы причина заключалась в изменении условий жизни, то это почти неизбежно повлияло бы и на третьи и последующие рождения. Если же дело в «тайминговых» изменениях в связи со сроками программы федерального материнского (семейного) капитала, то по третьим и последующим рождениям они крайне маловероятны. Об этом, косвенно, свидетельствует и то, что, в отличие от вторых рождений, по третьим и последующим в 2014 и 2015 годах не было существенно большего прироста суммарного коэффициента рождаемости по сравнению с предшествующими годами. Право на материнский (семейный) капитал возникает и при рождении третьего или последующего ребенка, но, если предыдущий ребёнок родился до 2007 года и, следовательно, этот капитал на него не предоставлялся. Трудно предположить более-менее значимое число семей, которые предполагали рождение третьего или последующего ребенка и получение на него материнского (семейного) капитала и у которых интервал между рождением этого и предыдущего ребенка составлял не менее девяти-десяти лет.

О «тайминговых сдвигах» по вторым рождениям свидетельствуют и показатели рождаемости в реальных поколениях (см. табл. 2). Рассчитанные на основе однолетних возрастных коэффициентов рождаемости по очередности рождения они, в отличие от данных переписи населения, позволяет оценивать не только среднее число рожденных детей на данный момент времени, но и его распределение по возрастным периодам.

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Среднее число вторых рождений к 30 годам у женщин 1987-1988 годов рождения (0,34) существенно выше, чем в более старших поколениях. У более молодых женщин этот показатель несколько ниже (1990-1992 годов рождения – 0,31). О «тайминговых сдвигах» в этом случае может свидетельствовать то, что в поколениях женщин с существенно более высоким средним числом вторых рождений к 30 годам в последующие годы возраста оно меньше, по сравнению с другими поколениями. У женщин 1987 и 1988 годов рождения среднее число вторых рождений в возрасте 30-31 год составляет 0,08, а в поколениях 1989 и 1990 годов рождения – 0,07. Это меньше, чем у женщин 1984 и 1985 годов рождения (0,10). В возрасте 30-32 года среднее число вторых рождений у них 0,14. В более молодых поколениях оно меньше: 1986 года рождения – 0,13, 1987 года рождения – 0,12, 1988 года рождения – 0,11, 1989 года рождения – 0,10 (см. табл. 2).

Если по третьим и последующим рождениям суммарный коэффициент рождаемости в 2021 году продолжил повышаться, а по вторым – впервые с осени 2016 годане снизился (прирост составил 0,001), то по первым рождениям он снизился на 0,016 или на 2,6% (см. табл. 1).

Первые рождения в 2021 году: негативное влияние снижения брачности в 2020 году и возможное позитивное влияние предоставления материнского (семейного) капитала на первого ребёнка

Снижение суммарного коэффициента рождаемости по первым рождениям в 2021 году, вероятно, в значительной мере, обусловлено очень существенным снижением коэффициентов брачности по первым бракам в предыдущем 2020 году. У женщин в возрастной группе 20-24 года этот показатель снизился на 18,7%. Таким же было его снижение у 30-34-летних женщин (на 18,6%). В возрастных группах 18-19 и 25-29 лет коэффициент брачности по первым бракам у женщин снизился в 2020 году, соответственно, на 14,5% и 14,4%. По сравнению со столь значительным снижением показателей брачности по первым бракам у женщин в 2020 году, снижение суммарного коэффициента рождаемости по первым рождениям в 2021 году было относительно небольшим.

Можно предположить, что негативное влияние снижения брачности на показатели рождаемости по первым рождениям в какой-то мере компенсировалось положительным влиянием федерального материнского (семейного) капитала на первого ребёнка, который был установлен в начале 2020 года (до этого был только на второго или последующего ребёнка). В 2020 году эта мера могла повлиять на рождения первых детей только в конце года, а в 2021 году – уже в течение всего года. О таком влиянии пока можно, конечно, говорить только на уровне гипотезы, проверка которой предполагает проведение углубленных исследований, в том числе социологических. В какой-то степени (с большой долей условности) о влиянии этой меры можно будет судить по показателям рождаемости по первым рождениям в 2022 году. Положительное влияние на них, видимо, будет иметь и значительное повышение в 2021 году, по сравнению с 2020 годом, коэффициентов брачности по первым бракам у женщин. В возрастной группе 18-19 лет коэффициент брачности по первым бракам у женщин в 2021 году был выше, чем в 2020 году, на 17,9%, в 20-24 года – на 22,5%, в 25-29 лет – на 29,3%, в 30-34 года – на 19,6%.

О положительном влиянии на репродуктивное поведение федерального материнского (семейного) капитала на первого ребенка свидетельствуют результаты некоторых социологических исследований.

Результаты исследования, проведенного в 2022 году в Тюменской области , показали, что, если среди родивших первого ребенка до 2019 года включительно никто не отметил, что возможность получения помощи от государства так или иначе помогла в принятии решения о его рождении, то среди родивших в 2020 году. 23,1% женщин и 25,0% мужчин отметили, что она помогла и появился ребёнок, рождение которого до этого откладывали, а 2,6% женщин (у мужчин не было отмечено этого варианта ответа) – отметили помощь в принятии решения о рождении ребёнка, которого без этого не могли себе позволить. Помощь от государства в появлении ребёнка, рождение которого до этого откладывали, среди родивших первого ребёнка в 2021 году отметили 71,4% женщин и 39,3% мужчин, в 2022 году – соответственно, 76,5% и 35,3%. То, что меры государственной помощи помогли принять решение о рождении ребёнка, которого без этого не могли себе позволить, среди родивших первого ребенка в 2021 году отметили 9,5% женщин и 14,3% мужчин, в 2022 году – 11,8% женщин (мужчины не отметили этого варианта ответа).

Региональные различия рождаемости в России

Уровень рождаемости в России значительно различается по регионам (см. табл. 3). Наибольший суммарный коэффициент рождаемости в 2021 году был в Республике Тыва, а наименьший – в Ленинградской области.

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Свыше 2,0 суммарный коэффициент рождаемости в 2021 году был в республиках Тыва (2,942), Чеченской (2,503) и Алтай (2,080), Ненецком автономном округе (2,072).

Среди не национальных административно-территориальных образований наивысший суммарный коэффициент рождаемости в Сахалинской области (1,943 – четвертое место).

Немного ниже суммарный коэффициент рождаемости в республиках Бурятия и Ингушетия, в Ямало-Ненецком автономном округе. В Республике Ингушетия показатель, видимо, несколько занижен, возможно, из-за завышенной численности населения.

С другой стороны, к числу регионов с очень низким уровнем рождаемости (суммарный коэффициент от 1,2 до 1,3) относятся, прежде всего, половина областей Центрального федерального округа, а также Волгоградская, Пензенская, Саратовская и Томская области, Севастополь (см. табл. 3).

Наименьший суммарный коэффициент рождаемости в 2021 году был в Смоленской области (1,130), Республике Мордовия (1,108) и Ленинградской области (1,040). Возможно, календарные показатели рождаемости в Ленинградской области несколько занижены из-за того, что часть жительниц области рожают в Санкт-Петербурге и там же регистрируют рождения. Если суммарный коэффициент рождаемости в Санкт-Петербурге существенно выше, чем в Ленинградской области, то среднее число рожденных детей в реальных поколениях, по данным переписи населения 2010 года и микропереписи населения 2015 года, наоборот, в Ленинградской области выше, чем в Санкт-Петербурге.

Рождаемость в реальных поколениях

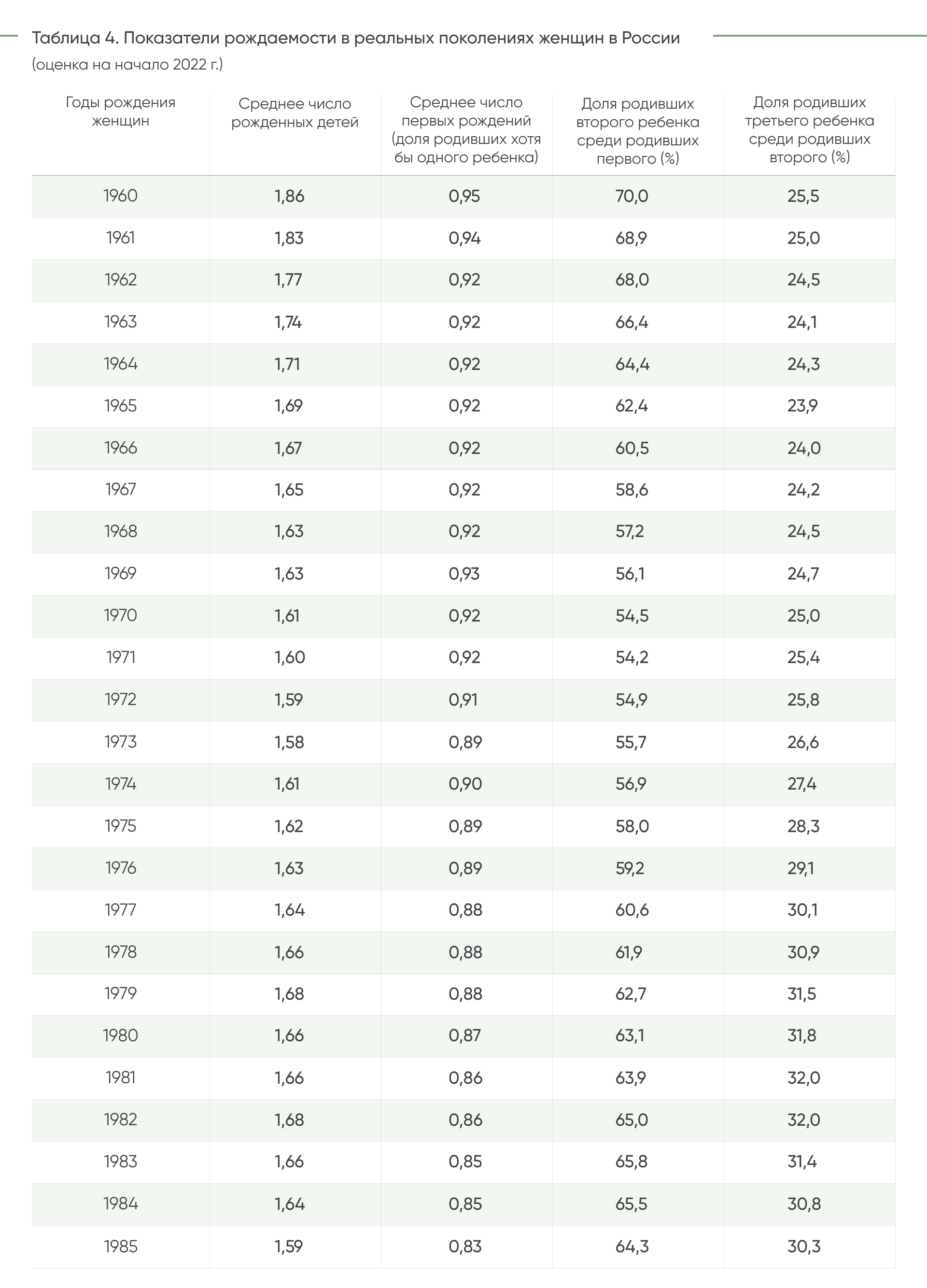

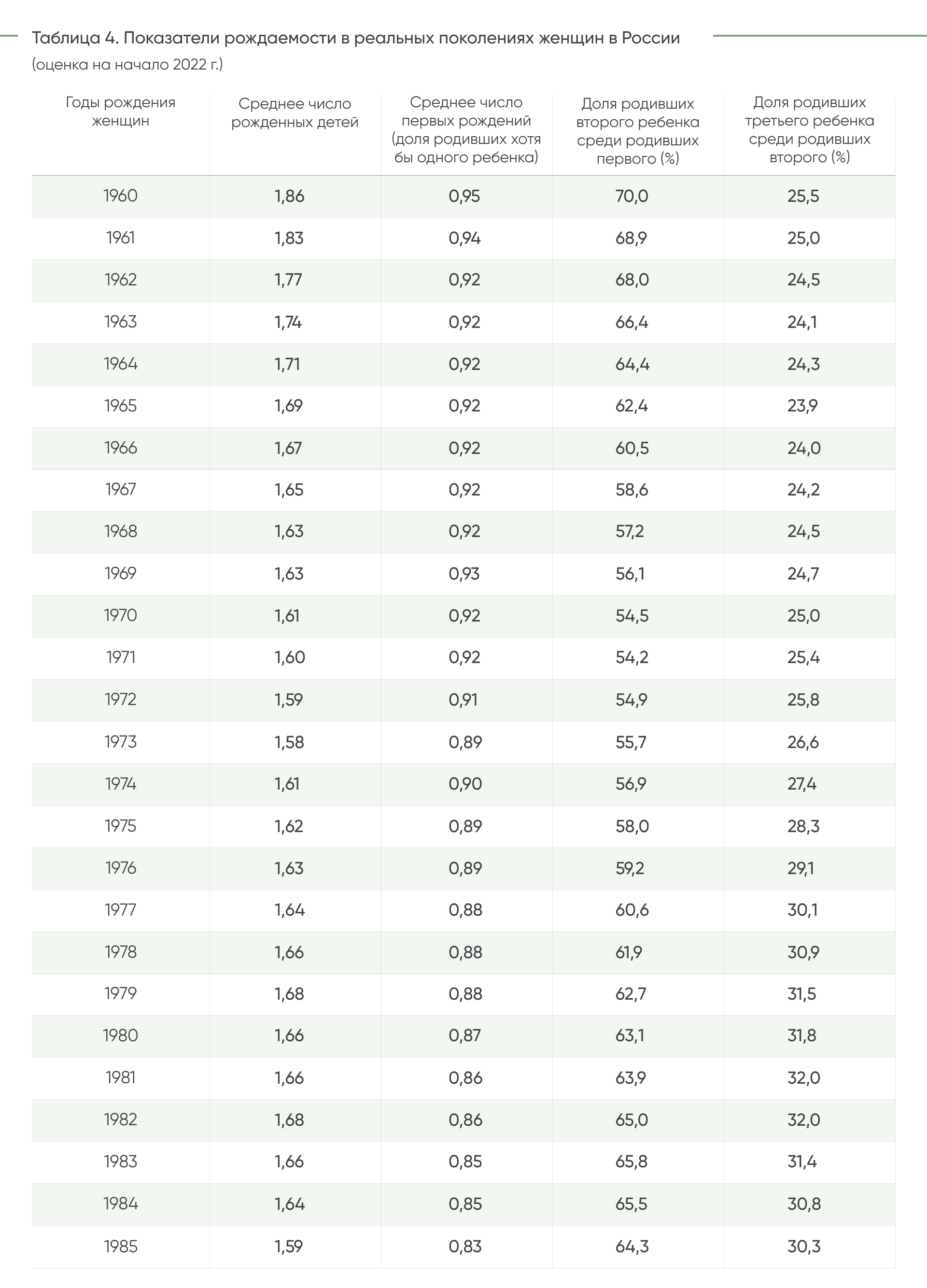

Происходившее в России до середины 2016 года повышение рождаемости нашло отражение и в показателях для реальных поколений (см. табл. 4).

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Оценка на начало 2022 года показывает, что среднее число рожденных детей в поколениях российских женщин после существенного снижения (с 1,90 у женщин 1952 года рождения до 1,58 у женщин 1973 года рождения), повышается и достигает пока максимума у женщин 1979 года рождения (1,68). Такое же оно и в поколении 1982 года рождения. Среднее число рожденных детей у них еще повысится, так как на начало 2022 года им было только 39 лет.

Изменение среднего числа рожденных детей в реальных поколениях происходит под влиянием двух разнонаправленных трендов: сокращается среднее число первых рождений (доля родивших хотя бы одного ребёнка) и повышаются показатели рождаемости по вторым и третьим рождениям.

В большинстве поколений женщин 1960 годов рождения среднее число первых рождений составляет 0,92, а начиная с поколения 1973 года рождения оно уже не превышает 0,90. У женщин, родившихся в конце 1970 годов, среднее число первых рождений составляет 0,88, а в поколениях 1980 годов рождения его итоговая величина будет еще несколько меньше.

Доля родивших второго ребёнка среди родивших первого значительно снижалась у женщин второй половины 1950 – 1960 годов рождения, достигнув минимума в поколении 1971 года рождения (54,2%). У женщин, родившихся в 1970 и 1980 годах, она повышается и пока наибольшая в поколении 1983 года рождения (65,8%). Вероятность рождения второго ребенка у них выше, чем первого, и, следовательно, доля родивших второго ребёнка среди родивших первого у них еще возрастет. С. В. Захаров отмечает, что вероятность вторых рождений сегодня еще очень далеко отстоит от значений, достигнутых в 1980 года поколениями 1950-1960 годов рождения.

Конечно, доля родивших второго ребёнка среди родивших первого даже в поколении 1983 года рождения. с максимальной ее величиной (65,8%) далека от уровня, имевшего место у женщин 1956 и 1957 годов рождения (соответственно 72,9 и 72,7%). Но, видимо, следует учитывать, с какого уровня в реальных поколениях она повышалась тогда и с какого уровня повышается сейчас. И говорить не только о величине этого показателя, но и о ее динамике. У женщин 1946 года рождения величина этого показателя составляет 64,3%, а у тех, кто моложе на десять лет (1956 года рождения) она поднялась до 72,9%, то есть возросла на 8,6%. У женщин 1971 года рождения. она составляет 54,2% (точка минимума), а у женщин 1983 года рождения – 65,8%, то есть прирост равен 11,6%. Таким образом, прирост этого показателя сейчас больше, чем был в поколениях второй половины 1950 годов рождения.

Доля родивших третьего ребёнка среди родивших второго снижалась с 28,0% у женщин 1954 года рождения до 23,9% у женщин 1965 года рождения. В более молодых поколениях она возрастает и достигает пока максимума у женщин 1981-1982 года рождения, составляя 32,0% (см. табл. 4). К концу репродуктивного периода она у них и более молодых женщин еще возрастет, но уже сейчас можно отметить, что столь высокой величины этого показателя в России не было с поколения 1938 года рождения (31,8%).

Взаимосвязь суммарного коэффициента рождаемости и репродуктивных ориентаций

Различные показатели рождаемости являются количественным выражением результатов репродуктивного поведения семей на макроуровне. Репродуктивное поведение определяется установками на рождение детей. Соответственно, суммарный коэффициент рождаемости взаимосвязан с репродуктивными ориентациями – желаемым и ожидаемым числом детей. Их взаимосвязь в России может быть оценена на межрегиональном уровне. Коэффициент корреляции показывает, в какой мере межрегиональные различия в величине суммарного коэффициента рождаемости взаимосвязаны с различиями в величинах среднего желаемого и ожидаемого числа детей. В данной работе для оценки взаимосвязи использовалась величина суммарного коэффициента рождаемости за 2021 год. Средние желаемое и ожидаемое числа детей рассчитывались по данным двух последних (на данный момент) наиболее репрезентативных и охвативших всю страну исследований, проведенных Росстатом – микропереписи населения 2015 года и Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения 2017 г.

Микроперепись населения в 2015 году проводилась во всех субъектах Российской Федерации (в итоговых таблицах по репродуктивным установкам не выделяется только Ненецкий автономный округ). Есть основания считать, что как ожидаемое, так и, особенно, желаемое число детей, по данным микропереписи населения 2015 года, в среднем, несколько занижены (об этом свидетельствует, например, их сравнение с результатами Выборочных наблюдений репродуктивных планов населения, проведенных Росстатом в 2012 и 2017 года). Но нет оснований полагать, что степень этого занижения различается по регионам. Так как при расчете коэффициента корреляции, в данном случае, важны не сами величины средних желаемого и ожидаемого чисел детей по регионам, а их различия, представляется корректным, несмотря на возможное занижение, использовать их для оценки взаимосвязи с суммарным коэффициентом рождаемости.

Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения проводилось Росстатом в 2017 году во всех субъектах Российской Федерации, кроме Республики Калмыкии, Магаданской области, Ненецкого и Чукотского автономных округов (первое такое исследование проводилось в 2012 году в 30 регионах).

Как в микропереписи населения 2015 года, так и в Выборочном наблюдении репродуктивных планов населения 2017 года на вопросы о желаемом и ожидаемом числе детей отвечали женщины в возрасте 18-44 года и мужчины в возрасте 18-59 лет. В данном случае для оценки корреляционной связи с суммарным коэффициентом рождаемости использовались средние желаемое и ожидаемое числа детей по ответам женщин.

Коэффициент корреляции между суммарным коэффициентом рождаемости 2021 году и средним желаемым числом детей у женщин репродуктивного возраста по данным микропереписи населения 2015 году в российских регионах составляет 0,65, то есть можно говорить о существенной связи этих показателей. Еще несколько выше коэффициент корреляции суммарного коэффициента рождаемости со средним ожидаемым числом детей – 0,69.

Примерно такие же величины коэффициента корреляции и при оценке взаимосвязи суммарного коэффициента рождаемости в 2021 году со средними желаемым и ожидаемым числами детей по данным Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения 2017 года – соответственно, 0,62 и 0,67.

Почти во всех регионах, в которых суммарный коэффициент рождаемости в 2021 году был выше 1,6 (20 регионов; в целом по России – 1,505) среднее желаемое число детей у женщин 18-44 лет, по данным Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения 2017 года, было выше 2,3. Меньше этого уровня величина данного показателя была только в Краснодарском крае, Сахалинской и Тюменской областях, Еврейской автономной области и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Причем только в Сахалинской области среднее желаемое число детей у женщин было меньше 2,0 (1,98).

С другой стороны, среди 32 регионов, в которых суммарный коэффициент рождаемости в 2021 году был меньше 1,4, только в двух регионах (Карачаево-Черкесская Республика и Рязанская область) среднее желаемое число детей у женщин, по данным Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения 2017 года, превышало 2,3 и еще в 6 регионах было в диапазоне от 2,2 до 2,3. В то же время, в десяти регионах оно было меньше 2,0, в том числе в пяти – меньше 1,9.

Только в пяти регионах (из 20), в которых суммарный коэффициент рождаемости в 2021 году был выше 1,7, среднее ожидаемое число детей у женщин, по данным Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения 2017 года, было меньше 2,0, в том числе только в одном (Сахалинская область – 1,82) – меньше 1,9. В то же время в восьми регионах этой группы оно было выше 2,2.

С другой стороны, только в четырех регионах (из 32), в которых суммарный коэффициент рождаемости в 2021 году был меньше 1,4, среднее ожидаемое число детей было больше 2,0. В 20 регионах этой группы оно было меньше 1,9: от 1,8 до 1,9 – шесть регионов; от 1,7 до 1,8 – шесть; менее 1,7 – восемь.

Установки на число детей: влияние потребности в детях и условий ее реализации

Из числа традиционно используемых индикаторов репродуктивного поведения, наиболее близким к характеристике установки на число детей является ожидаемое число детей (по ответам на вопрос «Сколько всего детей (включая имеющихся) Вы собираетесь иметь?»). Желаемое число детей (по ответам на вопрос «Сколько всего детей (включая имеющихся) Вы хотели бы иметь, если бы у Вас были все необходимые условия?») условно можно трактовать как потребность в детях. Ожидаемое число детей зависит как от желаемого числа, так и от восприятия условий жизнедеятельности с точки зрения благоприятности для реализации имеющейся потребности в детях.

В демографии хорошо известен, так называемый, «парадокс обратной связи». Т.е. при более низких среднедушевых доходах имеет место относительно большее число детей. Это проявляется при анализе взаимосвязи с доходами как имеющегося числа детей, так, зачастую, и желаемого и ожидаемого числа детей (при этом следует иметь в виду, что оба эти показателя включают уже имеющееся число детей). Однако, следует иметь в виду, по крайней мере, три обстоятельства. Во-первых, рассматривая условия жизни как благоприятные или не очень благоприятные для реализации имеющейся потребности в детях, люди, вероятно, исходят не только и не столько из объективной их характеристики, а из субъективной оценки, степени удовлетворенности ими. Во-вторых, восприятие условий жизни определяет оценку степени их благоприятности для реализации имеющейся потребности в детях. При этом, как будет показано далее, именно потребность в детях, желаемое число детей в большей мере определяет различия в ожидаемом числе детей. Поэтому анализировать влияние оценки условий жизни на ожидаемое число детей корректно только в группах с одинаковым желаемым числом детей. В-третьих, трактовка обратной связи между уровнем жизни и числом детей может, видимо, считаться парадоксальной только в том случае, если эта связь воспринимается как влияние уровня жизни на число детей. Если же ее рассматривать, наоборот, как влияние числа детей на уровень жизни, то, по сути дела, никакого парадокса нет – при большем числе детей ниже, при прочих равных условиях, величина среднедушевого дохода в семье.

Результаты Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения, проведенного Росстатом в 2017 году, показали относительно большее, в среднем, ожидаемое число детей при более высокой оценке материально-го положения у тех, кто, при всех необходимых условиях, хотел бы иметь двоих детей. У тех, кто хотел бы иметь троих и более детей, такой связи не прослеживается (см. табл. 5).

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Но здесь важно обратить внимание на другое. Различия в среднем ожидаемом числе детей по строке, то есть при одинаковой оценке материального положения и разном желаемом числе детей, несравненно больше, чем по столбцу, то есть при одинаковом желаемом числе детей и разной оценке материального положения. Следовательно, потребность в детях в значительно большей мере определяет ожидаемое число детей, чем материальное

Аналогичные результаты были получены и при социологическом исследовании, проведенном в 2019-2020 годах в десяти регионах России в рамках проекта «Демографическое самочувствие России» (см. табл. 6).

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

В данном случае и у тех, кто хотел бы иметь троих и более детей, наибольшее среднее ожидаемое число детей имеет место в группе с наиболее высокой оценкой уровня жизни.

Опять же отметим, что различия в среднем ожидаемом числе детей в зависимости от желаемого числа детей намного больше, чем в зависимости от оценки уровня жизни.

Ценностная детерминация потребности в детях и восприятия условий ее реализации

В свою очередь, желаемое число детей в значительной мере зависит от значимости семейных ценностей, ценности иметь несколько детей (см. табл. 7).

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Например, результаты исследования, проведенного в рамках проекта «Демографическое самочувствие России», показали, что относительно большее среднее желаемое число детей имеет место при более высокой значимости ценности не только детей, но и внуков, жизни в зарегистрированном браке, проведения свободного времени с семьей и даже общения с родственниками.

У женщин наибольшие различия в среднем желаемом числе детей между оценившими на 4-5 баллов и 1-2 балла значимость ценностей воспитать ребенка (разница в среднем желаемом числе детей – 0,93) и иметь троих детей (0,77). У мужчин эта разница столь же значительна почти по всем представленным в таблице ценностям: воспитать ребенка (0,92), иметь внуков (0,85), вырастить двоих детей (0,83), иметь троих детей (0,81), проводить свободное время с семьей (0,79) (см. табл. 7).

Результаты этого исследования показали, что ценностные ориентации влияют не только на потребность в детях и установки на их рождение, но и на восприятие тех или иных жизненных обстоятельств как мешающих или не мешающих иметь желаемое число детей. Были выделены две группы респондентов: ориентированные на семью и ориентированные на индивидуальные ценности. В первую группу вошли те, кто оценил на пять баллов значимость жизни в зарегистрированном браке и на один балл значимость ценности «быть свободной(ым), независимой(ым) и делать то, что хочу только я», а во вторую, наоборот, оценившие на пять баллов значимость индивидуализма и на один балл значимость жизни в зарегистрированном браке (см. табл. 8).

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Вероятно, вполне логично, что женщины, ориентированные на индивидуальные ценности, значительно чаще, чем ориентированные на семью, отмечали как очень мешающие иметь желаемое число детей обстоятельства, связанные с профессиональной деятельностью и совмещением ее с трудом по воспитанию детей. Большую занятость по работе как очень мешающую иметь желаемое число детей отметили 10,4% ориентированных на семью и 45,3% ориентированных на индивидуальные ценности, стремление достичь успехов в работе – соответственно, 5,2% и 45,6%, неудобный режим работы – 9,4% и 31,7%, трудности совмещения работы вне дома и по дому – 11,3% и 23,4%, не с кем будет оставить ребенка, когда начну работать – 12,8% и 37,0%. Логично, видимо, и то, что стремление интереснее проводить досуг как очень мешающее отметили треть ориентированных на индивидуальные ценности (33,7%) и только 3,4% ориентированных на семью (среди них 85,4% отметили, что это не мешает иметь желаемое число детей; среди ориентированных на индивидуальные ценности таковых 36,5%).

Однако, женщины, ориентированные на индивидуальные ценности, значительно чаще, чем ориентированные на семью, отмечали, что иметь желаемое число детей очень мешают материальные трудности (соответственно, 59,2% и 32,2%) и неуверенность в завтрашнем дне (53,5% и 28,9%) (см. табл. 8).

Только в отношении оценки жилищных трудностей нет таких различий. Как очень мешающие иметь желаемое число детей их отметили 31,4% женщин, ориентированных на семью, и 25,0% ориентированных на индивидуальные ценности.

Смена негативного тренда демографической динамики в России на позитивный предполагает существенное повышение суммарного коэффициента рождаемости. Являясь, в конечном счете, результатом репродуктивного поведения семей, этот показатель зависит от того, в какой мере будут распространены установки на рождение нескольких детей и как они будут реализовываться. В свою очередь, основным фактором, определяющим эти установки, является потребность в нескольких детях, которая, в значительной мере, определяется ценностными ориентациями, высокой значимостью семейных ценностей, ценности нескольких детей. Ценностные ориентации, во многом, определяют и восприятие тех или иных жизненных обстоятельств как мешающих или не мешающих иметь желаемое число детей.

[1] Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН, Москва, Россия.

МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия

[2] Рассчитывается путем деления общего коэффициента смертности на общий коэффициент рождаемости и умножения полученного частного от деления на суммарный коэффициент рождаемости

[3] Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Тюменской области в рамках научного про-екта № 20-411-720005 под руководством чл.-корр. РАН С. В. Рязанцева

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева

Инфографика: ДЕМ.ИНФОРМ / Дарья Ковалева