Фото: freepik.com

Стратегия пространственного развития – важнейший документ, который

необходим нашей стране, учитывая её размеры, высокую дифференциацию

социально-экономического развития регионов и слабую связность территорий.

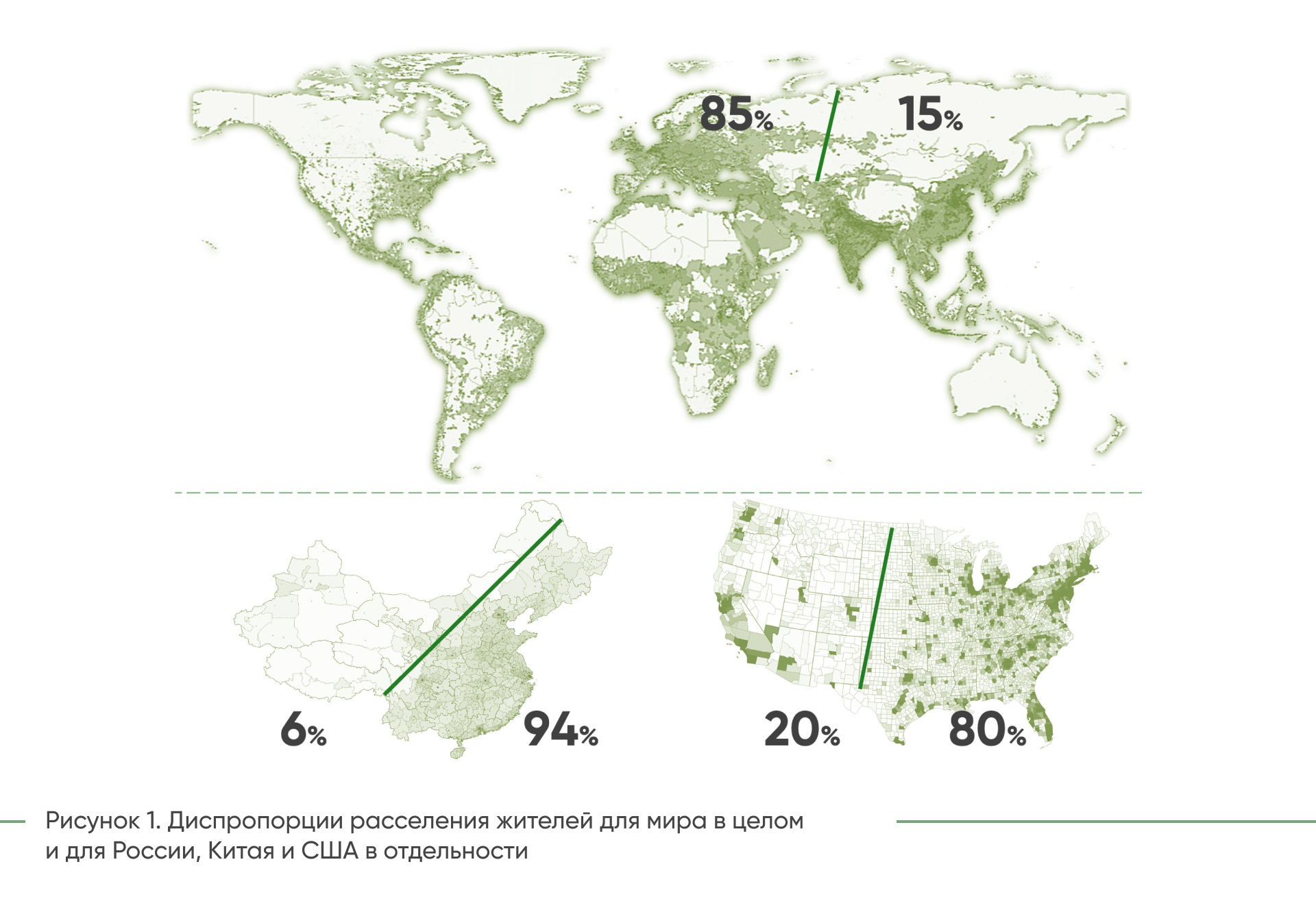

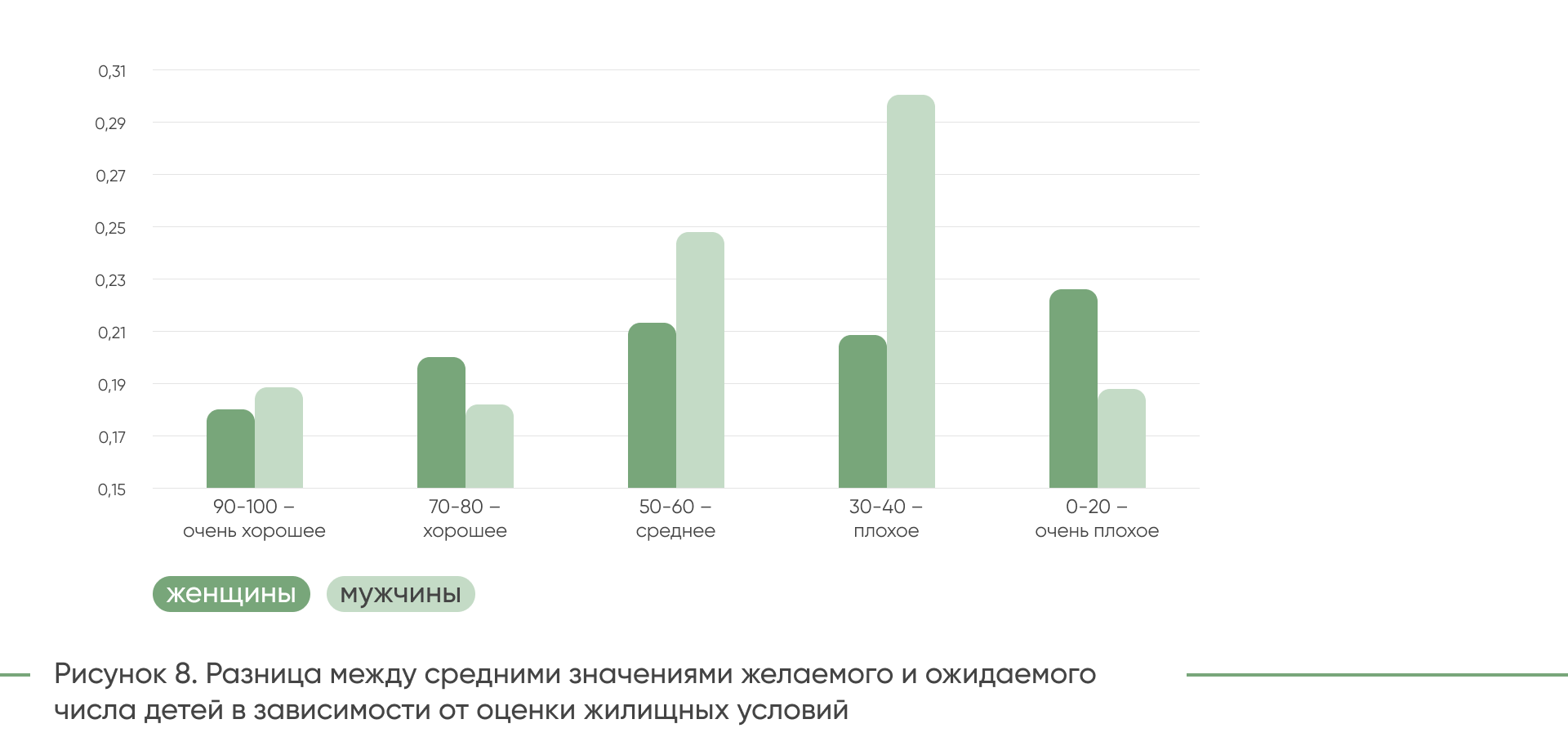

Отмечу, что неравномерное расселение жителей характерно не только

для России, но практически для любой страны с большой площадью. На Рисунке 1

видно, что в юго-восточной части Китая проживает 94% населения, а в

северо-западной только 6% (разделение по воображаемой линии Хэйхэ-Тэнчун). В

США 80% населения проживает в восточной части страны, и только 20% в западной.

В России перекос также существенный, но он ещё дополнительно усугубляется

размерами территории: получается, что гигантская восточная часть малолюдна.

В этой связи представляется очень важным то, что целью Стратегии

пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с

прогнозом до 2036 года является формирование системы расселения и

территориальной организации страны, которая будет способствовать достижению

национальных целей развития Российской Федерации и обеспечению национальной

безопасности. Для её достижения сформулирован перечень задач, одна из которых

заключается в создании условий для обеспечения устойчивости системы расселения

на территории Российской Федерации, включая условия для сокращения оттока

постоянно проживающего населения из регионов Сибири и Дальнего Востока (ссылка).

Тем не менее отдельные положения Стратегии вызывают беспокойство,

поскольку концентрация усилий по повышению качества среды для жизни,

обеспечению приоритетного развития социальной, энергетической, коммунальной,

транспортной и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры планируется

преимущественно в опорных населённых пунктах (ОПН), численность которых

предполагается на уровне 2300, в то время как общее количество населённых

пунктов в России – более 153 тысяч. Приоритезация развития ОПН вряд ли будет

способствовать сокращению межрегиональной дифференциации, а скорее приведёт к

обезлюживанию населённых пунктов вне перечня. Также следует обратить внимание

на недостаточную проработку положений Стратегии, связанных с развитием сельских

территорий, при этом отмечу, что число сельских населённых пунктов без

населения за период с 2002 по 2022 год возросло с 13 086 до 24 751, то есть почти в

два раза.

При этом межрегиональная дифференциация только нарастает, и по

последним опубликованным данным различие между максимальным и минимальным

значением ключевого показателя «ВРП на душу населения» среди субъектов РФ

составляет почти 74 раза, в то время как для других стран разброс этого

индикатора гораздо меньше (Таблица 1).

Проблемные места принимаемой Стратегии – это отсутствие увязки с

другими документами стратегического планирования, и в этой связи хотелось бы

обратить внимание на аналогичный документ, реализуемый в КНР и предлагающий

единую систему территориального пространственного планирования.

Она включает пять уровней планирования (五级): (1) национальный, (2) провинциальный, (3) муниципальный, (4)

уездный и (5) волостной; три типа планирования (三类): (1) общее, (2) детализированное и (3) специальное; четыре

системы планирования (四体系): (1)

система разработки и утверждения планирования, (2) система реализации и

контроля планирования, (3) система законодательных актов планирования, (4)

система технических стандартов планирования.

Что важно в этой стратегии? Это национальный план урбанизации

нового типа, основная цель которого - переход от экспортной модели развития к

увеличению внутреннего потребления. Стратегия урбанизации «Two-horizontal

Three-vertical» направлена на:

• избегание

чрезмерной концентрации экономических функций в крупных городах;

• развитие новых

сельских районов с улучшенным качеством жизни;

• смягчение

ограничений для регистрации в малых (менее 500 тысяч жителей) и средних (от 500

тысяч до одного миллиона жителей) городах, усиление регистрационного контроля

для мегаполисов с населением более пяти миллионов человек.

При этом урбанизация нового типа – это основная модель городского

планирования Китая. В 2017 году постановлением ЦК КПК был реализован новый

район Сюнъан – образец китайской модели урбанизации нового типа – «зелёный» и

«умный» город, который возьмёт на себя часть столичных функций и разгрузит

столичную агломерацию.

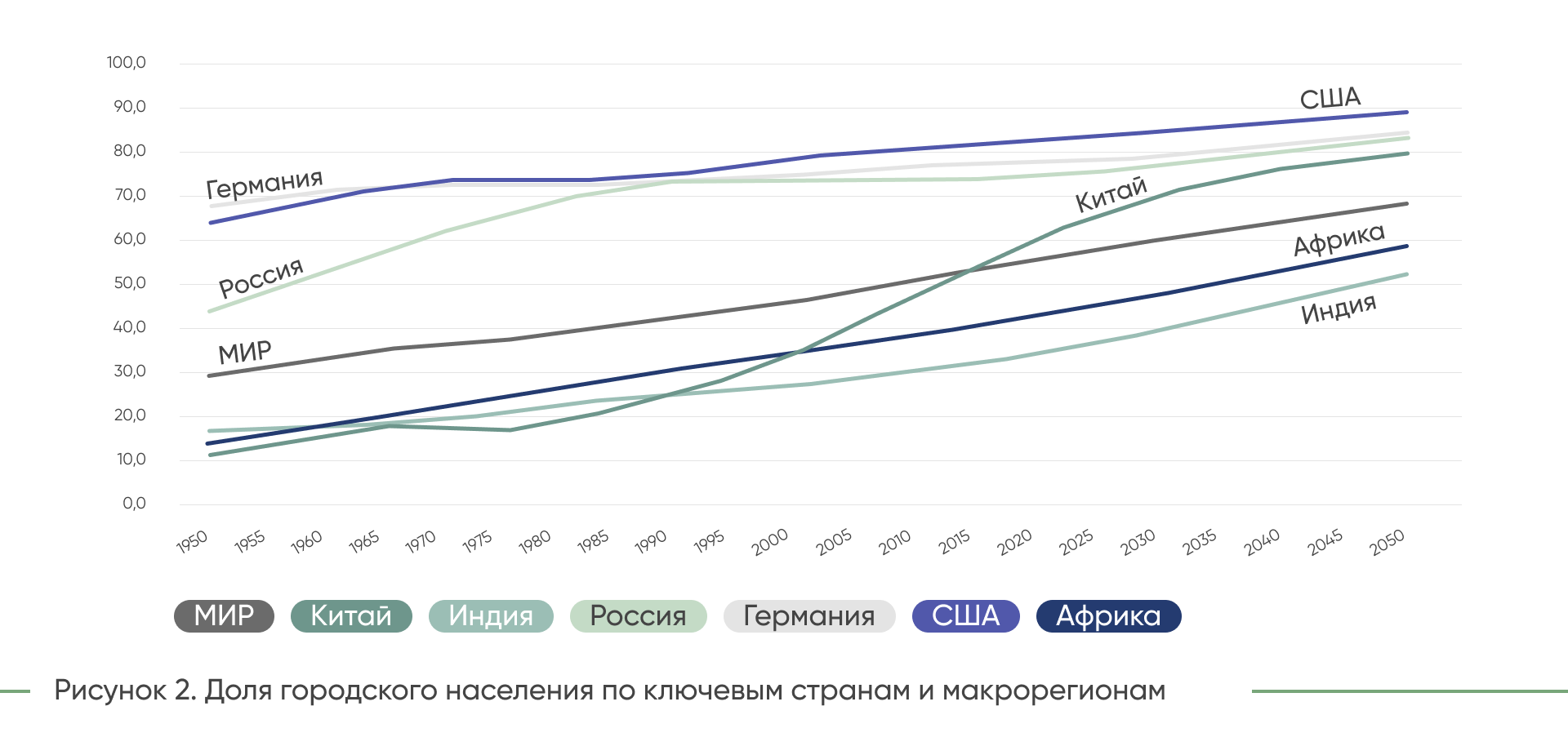

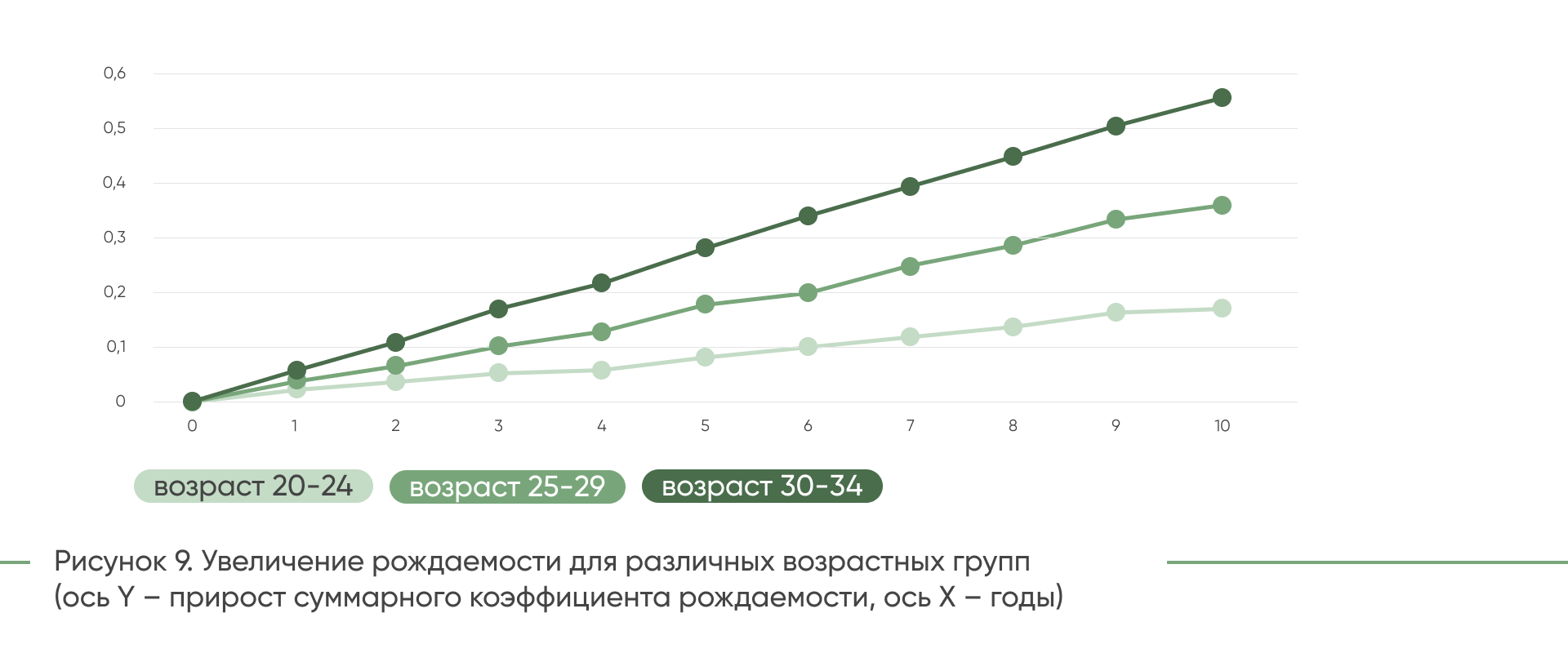

Что касается урбанизации, то необходимо отметить, что это

общемировой процесс, который проходит во всех странах с разным темпом и сильно

отличается по начальным условиям. На Рисунке 2 приведена инфографика,

показывающая динамику изменения доли городского населения для различных стран

мира и построенная по данным департамента народонаселения ООН.

Источник: ссылка.

По данным Всемирного банка, около 56% населения мира проживает в

городах, и в рамках умеренного прогноза к 2050 году эта доля увеличится до 68%.

Согласно исследованию аналитической группы Oxford Economics, к этому же периоду

численность жителей 1000 крупнейших городов мира составит 33% от населения

планеты, а количество мегаполисов с населением свыше десяти миллионов увеличится в

три раза (ссылка). Иными словами, помимо урбанизации будет происходить укрупнение

мегаполисов и появление городов, численность населения каждого из которых

превысит сто миллионов человек.

Если посмотреть на длинные исторические тренды с перспективой до

середины текущего века, то можно однозначно сказать, что урбанизация – крайне

негативный процесс с точки зрения рождаемости.

На Рисунках 3 и 4 приведены данные по уровню урбанизации,

выражающегося в доле населения, проживающего в городах, и по суммарному

коэффициенту рождаемости для мира в целом и России в частности. Данные с 2023

по 2050 год взяты из прогнозов департамента народонаселения ООН. Как видно,

обратная зависимость ярко выражена, причём практически для всех стран (с целью

экономии места данные приведены для всего мира, но и для отдельных государств

она не сильно отличается). Таким образом, получившиеся «демографические кресты»

обосновывают актуальность создания условий для более равномерного расселения

людей, а не их сверхконцентрации на ограниченной территории.

Источник: ссылка.

Источник: ссылка.

Как правило, уровень рождаемости выше в тех государствах, у

которых уровень урбанизации низкий, хотя всегда есть нюансы. К примеру, для США

и России доля городского населения сопоставима, но в США на данный момент около

90% зданий – это односемейные дома, а в России около 73% жителей проживают в

квартирах. Кроме того, средняя площадь жилья, приходящегося на одну семью в США, –

около 200 квадратных метров, а в нашей стране – примерно 57 квадратных метров.

В этой связи хотелось бы сказать несколько слов о мировом опыте

привлечения жителей в сельскую местность, то есть попытки инициации процесса

деурбанизации.

Так, правительство Японии в рамках проекта «Garden City Nation»

предлагает один миллион иен (6900 долларов) на ребёнка семьям, переезжающим из

Большого Токио в сельские районы, с целью снижения нагрузки на эту агломерацию

с населением 37 миллионов человек (ссылка). Однако на данный момент мера признана

неэффективной из-за проблем с трудоустройством в сельской местности и разницей

в доходах между столицей и провинциальными районами.

В американском штате Вермонт для восполнения нехватки рабочей силы

предоставляются единоразовые субсидии в размере 7500 долларов на человека (ссылка).

Правительство Испании выделило около десяти миллиардов евро на борьбу с

сокращением численности сельского населения (ссылка). Предполагается, что эти денежные

средства пойдут на создание новых рабочих мест на проблемных территориях.

В 2020 году в Португалии запущена программа грантов для сельских

жителей «Emprego Interior MAIS», которая предусматривает финансовую помощь от

государства в случае переезда в размере 4827 евро (ссылка). Для большинства

португальских деревень этой суммы будет достаточно для покрытия годовой

арендной платы за небольшой дом. При этом участникам программы необходимо

оставаться на новом местожительстве как минимум один год.

Местные органы власти в ряде регионов Италии предлагают дома по

цене один евро с целью стимулирования людей переезжать в сельские поселения (ссылка).

Такого рода программ по разным странам очень много, но всех их

объединяет одно – значимых результатов по переселению людей достигнуть не

удалось. Если почитать мнения потенциальных участников этих инициатив на

зарубежных площадках, то основные причины – слишком маленькие суммы, а также

одноразовость мер поддержки. В свою очередь желаемая помощь от государства

должна включать в себя регулярные пособия, налоговые льготы, поддержку в

трудоустройстве, обеспечение возможности удалённой работы, качественное медицинское

обслуживание, наличие объектов социальной инфраструктуры и так далее. Иными словами,

условия жизни в селе и мегаполисах должны быть сопоставимы.

Что касается России, то согласно многочисленным опросам более 60%

российских семей при наличии возможности переехали бы в частные дома, но при

этом должны быть предложены условия, схожие с перечисленными выше.

С 2000 года население Дальнего Востока сократилось примерно на 10%,

что связано с недостаточным уровнем заработной платы и обеспеченности жильём.

По показателю «общая площадь жилых помещений, приходящихся на одного жителя»

Дальневосточный федеральный округ занимает предпоследнее место среди других

федеральных округов – 25,5 квадратных метров при среднероссийском уровне 28,2 квадратных

метров. По вводу в действие квартир – также предпоследнее место: 6,1 на 1000

человек населения, при среднероссийском уровне 8,8; а по вводу в действие жилых

домов – последнее место: 450 квадратных метров на 1000 человек населения, при

среднероссийском уровне в 700 квадратных метров.

Расчёты с использованием демографической модели «Цифровой двойник

России» (Макаров В. Л., Нигматулин Р. И., Ильин Н. И., Бахтизин А. Р.,

Сушко Е. Д., Сидоренко М. Ю. (2022): Цифровой двойник (искусственное общество)

социально-экономической системы России – платформа для экспериментов в сфере

управления демографическими процессами // Экономические стратегии. 2022. 2

(182). С. 6–19. DOI: https://doi.org/10.33917/es-2.182.2022.6-19) показали, что регионы ДФО за

следующие десять лет могут потерять дополнительно около 8% населения.

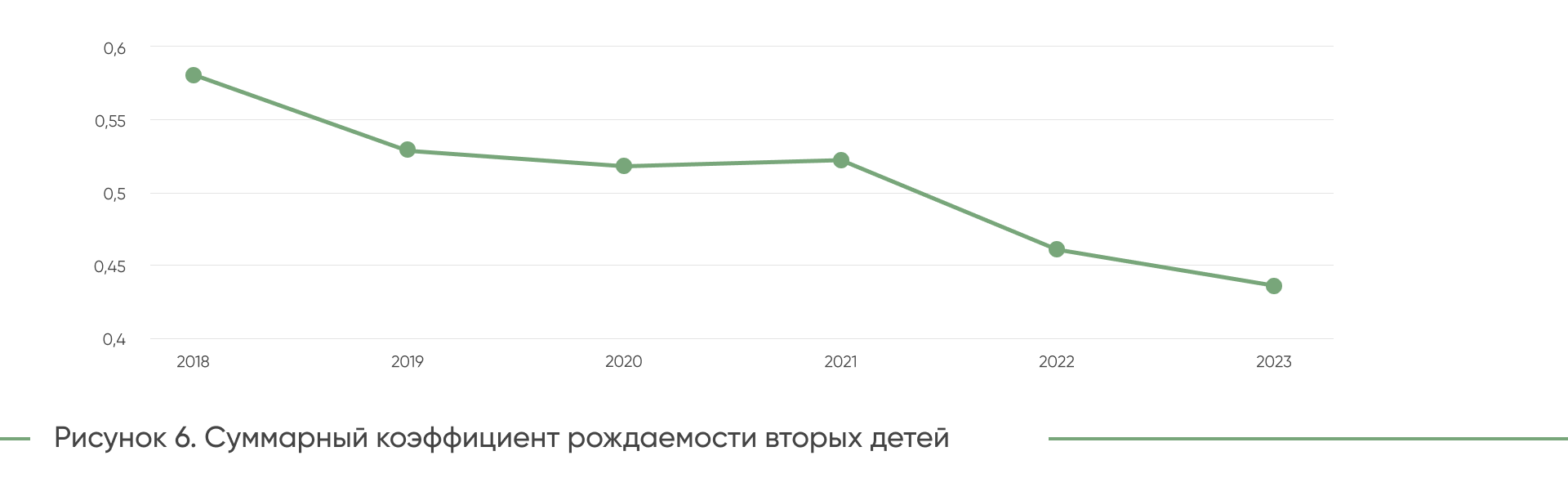

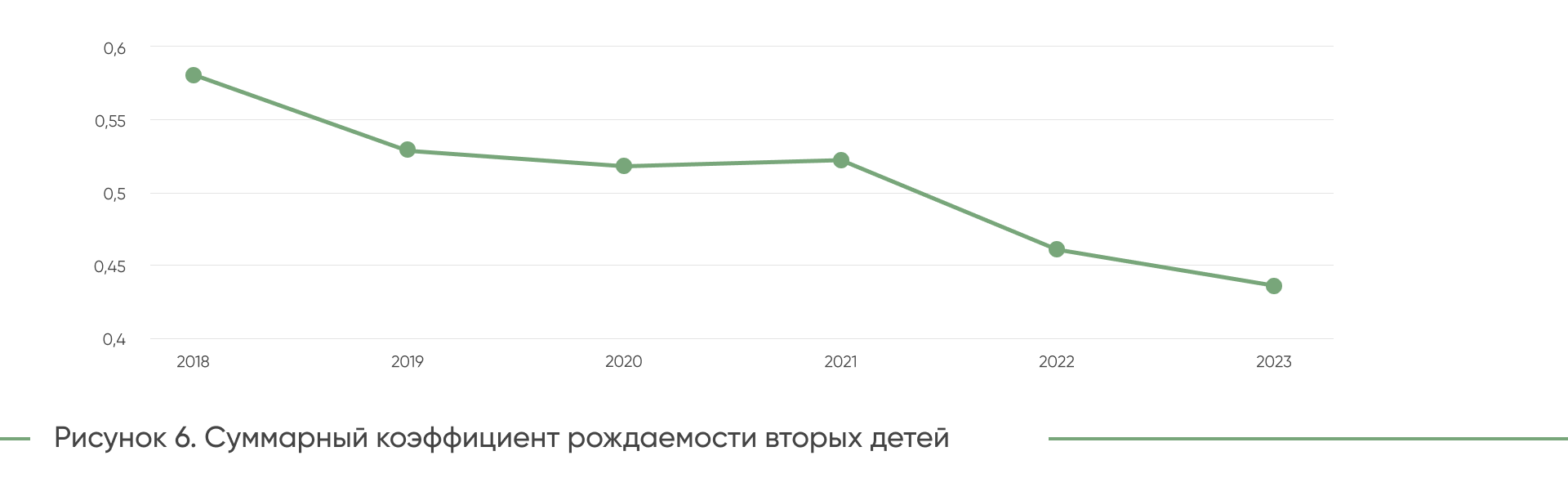

Ещё один негативный фактор – это, конечно, корректировка программы

«материнский капитал», а именно перенесение основной выплаты в 2020 г. со

второго ребёнка на первого (Рисунок 5), что значительно повлияло на снижение

суммарного коэффициента рождаемости именно вторых детей (Рисунок 6).

Источник: ссылка.

С одной из версий модели «Цифровой двойник» нами были проведены

расчёты для оценки влияния программы «материнский капитал» на численность

населения России (Бахтизин

А. Р., Макаров В. Л., Максаков А. А., Сушко Е. Д. Демографическая

агент-ориентированная модель России и оценка её применимости для решения

практических управленческих задач // Искусственные общества. – 2021. – T. 16. –

Выпуск 2.). Разница между вариантами, первый из которых предусматривал

реализацию этой программы, а второй – те же параметры, но без её реализации,

достигает почти 3 млн человек (или 2,14% между этими сценариями), но на текущий

момент её эффективность резко снизилась из-за упомянутой выше корректировки.

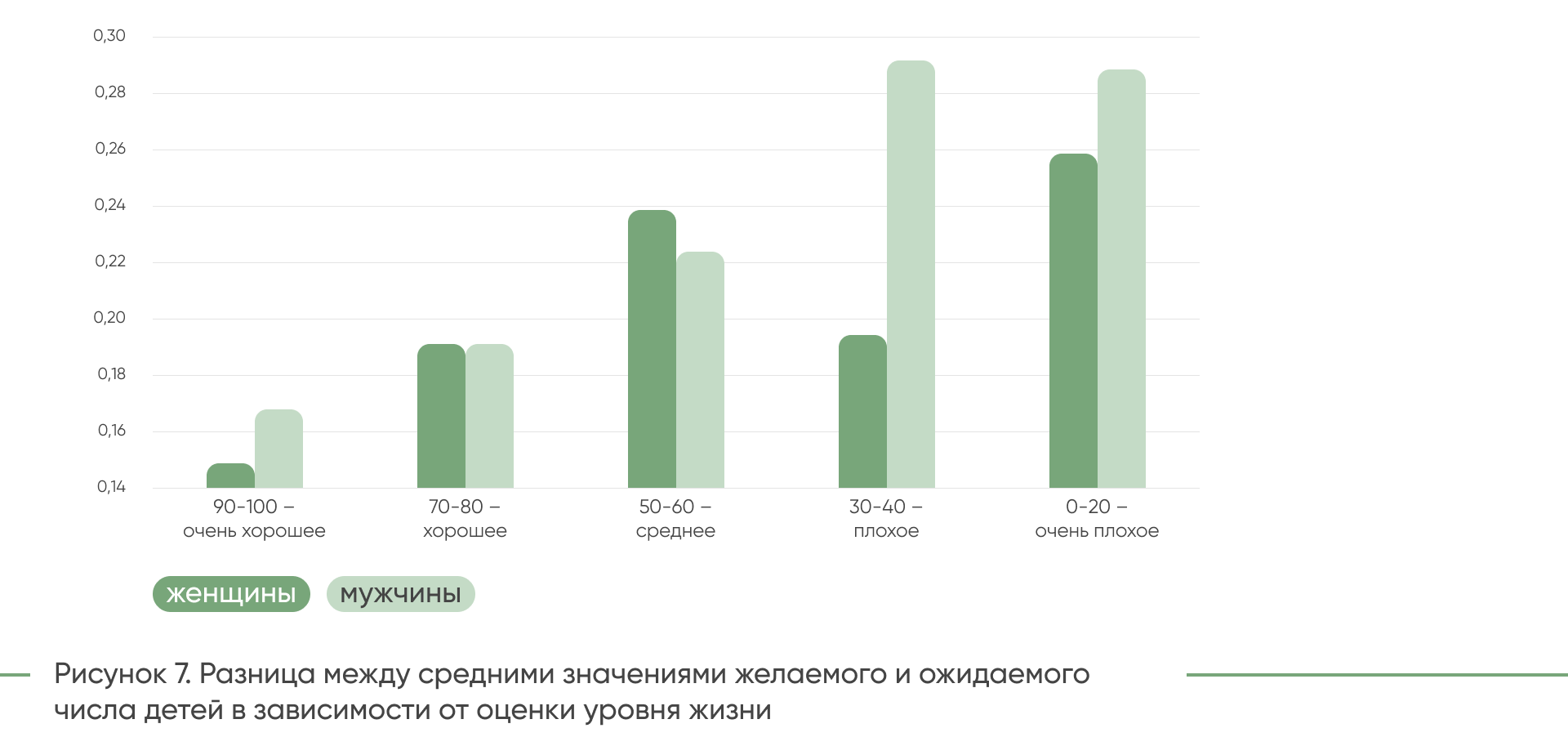

Тем не менее потенциал для выправления негативного тренда имеется.

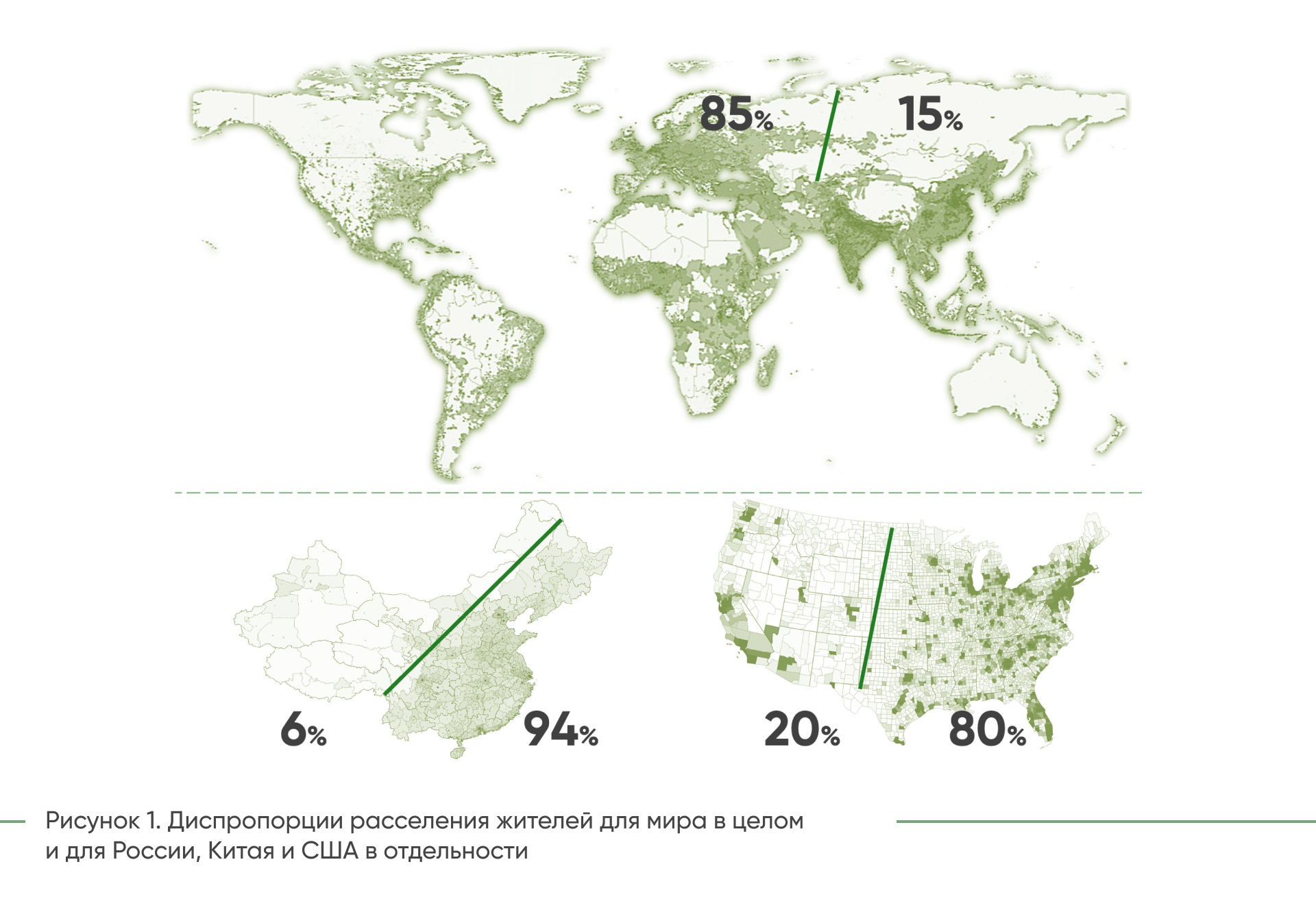

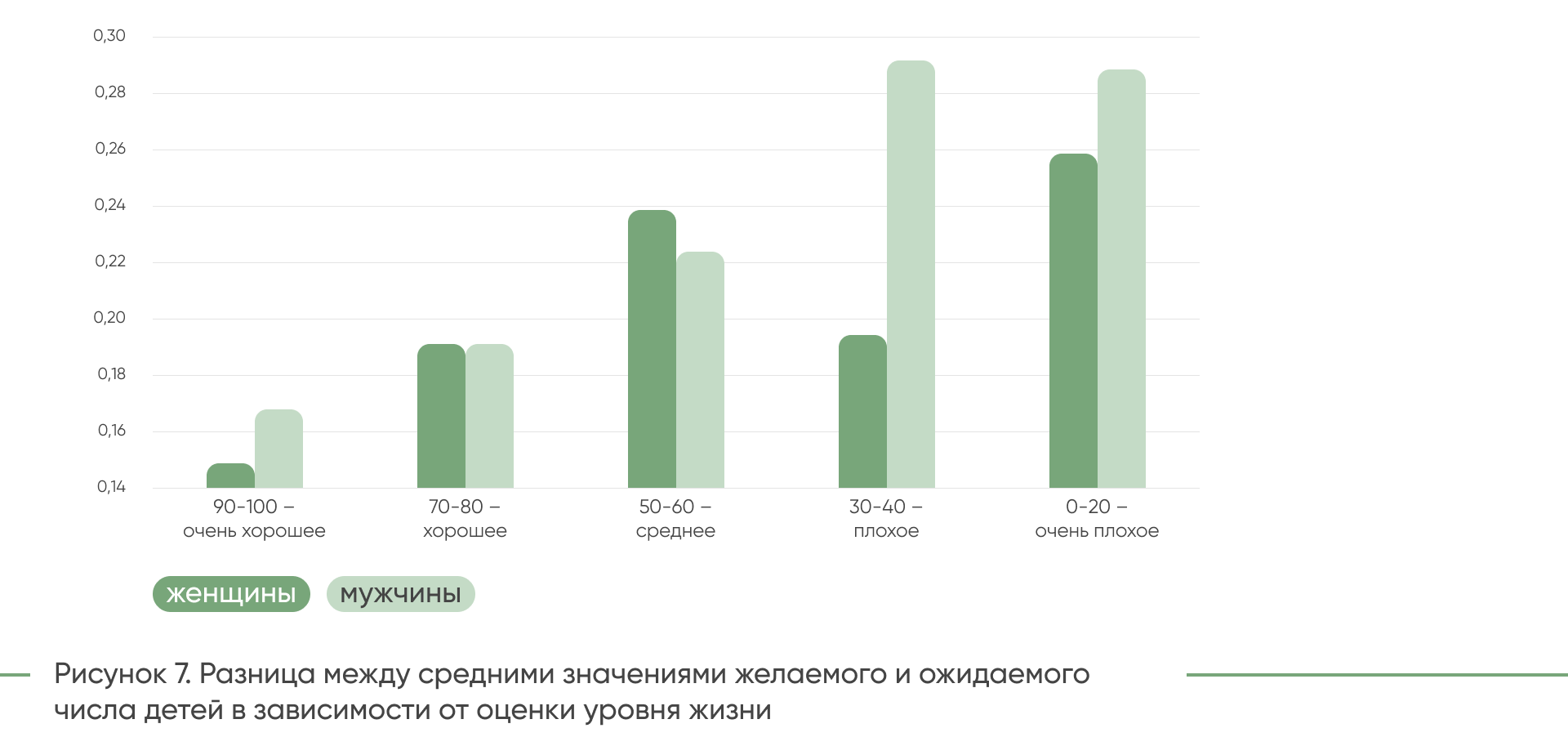

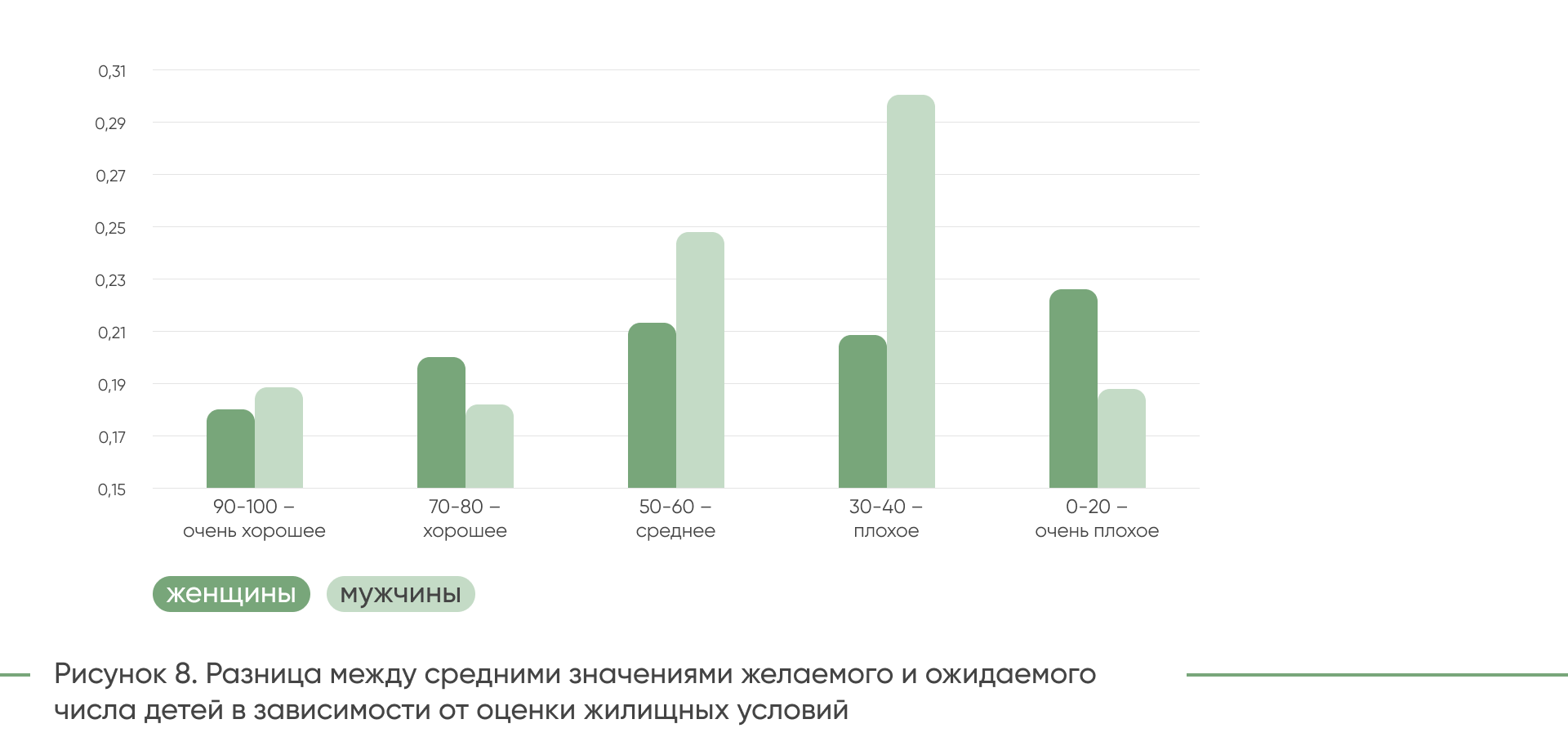

На Рисунках 7 и 8 приведены отдельные результаты опросов 15 тысяч домохозяйств,

проведённых Росстатом в 2022 году, а именно разница между средними значениями

желаемого и ожидаемого числа детей в зависимости от оценки уровня жизни и

жилищных условий. Чем хуже оценка уровня жизни и жилищные условия, тем больше

нереализованный потенциал для дополнительных рождений.

Источник: ссылка.

Источник: ссылка.

Реализация обозначенной в Стратегии системы расселения и

территориальной организации страны, которая должна способствовать достижению

национальных целей развития нашей страны, в том числе увеличению рождаемости,

является серьёзным вопросом, который требует не просто строительства жилья, но

ещё и ввода инфраструктурных объектов (дорог, образовательных и медицинских

учреждений и так далее).

Наши расчёты, проведённые совместно с Институтом демографической

политики имени Д. И. Менделеева с использованием цифрового двойника социальной

системы России, показали, что деурбанизация и решение квартирного вопроса для

нашей страны – это самые действенные меры для решения, в некоторой степени,

острейшей проблемы демографии. Причём деурбанзация уже не кажется чем-то

противоестественным и невозможным. К примеру, в КНР, столкнувшейся с серьёзным

снижением уровня рождаемости, всерьёз рассматривается инициатива фиксации

количества жителей Пекина и ряда других мегаполисов страны с последующим

административным удержанием численности населения на уровне текущих значений с

целью преломления депопуляционного тренда за счёт развития сельских территорий.

Но это, конечно, потребует больших инвестиционных вложений со стороны

государства.

Отмечу, что решение жилищного вопроса является одной из наиболее

эффективных мер повышения рождаемости не только в России, но и в других

странах.

Так, исследователи из Национального университета Сингапура,

Имперского колледжа Лондона, Вашингтонского университета в Сент-Луисе и

Центрального банка Бразилии оценили влияние случайного решения жилищного

вопроса на уровень рождаемости (ссылка). Для этого анализировались данные системы

жилищных лотерей от консорциумов (consórcios) – групповых механизмов

кредитования, в рамках которых участникам могут случайным образом

предоставиться выплаты для покупки квадратных метров. В ходе расчётов

сравнивались показатели рождаемости у победителей и обычных участников, а по

результатам обнаружилось, что решение жилищного вопроса увеличило вероятность

рождения ребёнка на 3,8%, а количество детей – на 3,2%. Причём для 20–25-летних

эти показатели сильно выше – 32% и 33% соответственно, а для 40-летних уровень

рождаемости не изменился. Увеличение рождаемости для 20-летних в два раза выше

при немедленном получении жилья по сравнению с вариантом его приобретения после

30 лет, и, кроме того, этот эффект ещё больше проявляется для домохозяйств,

проживающих в районах с низким качеством жилья или более высокими расходами на

аренду относительно доходов.

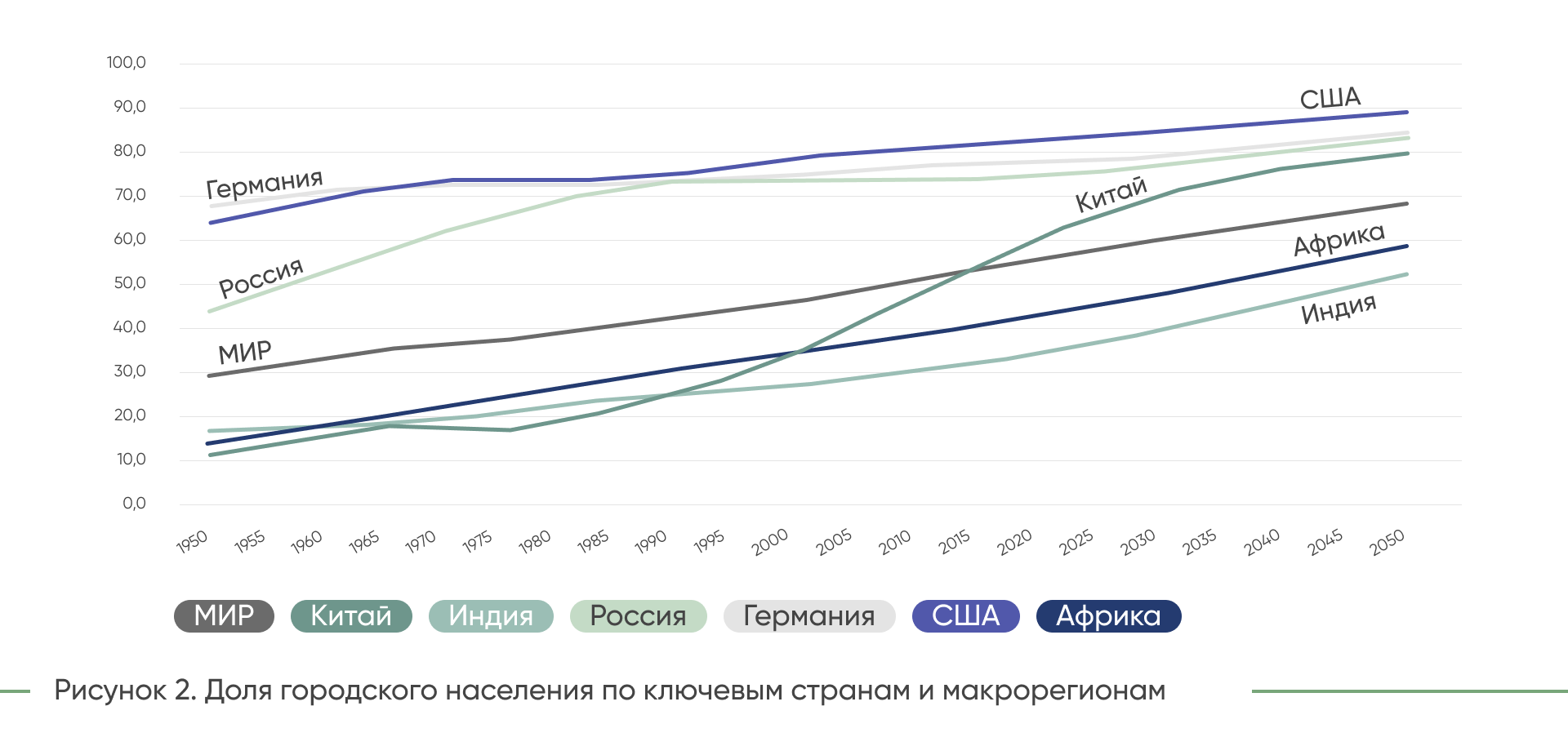

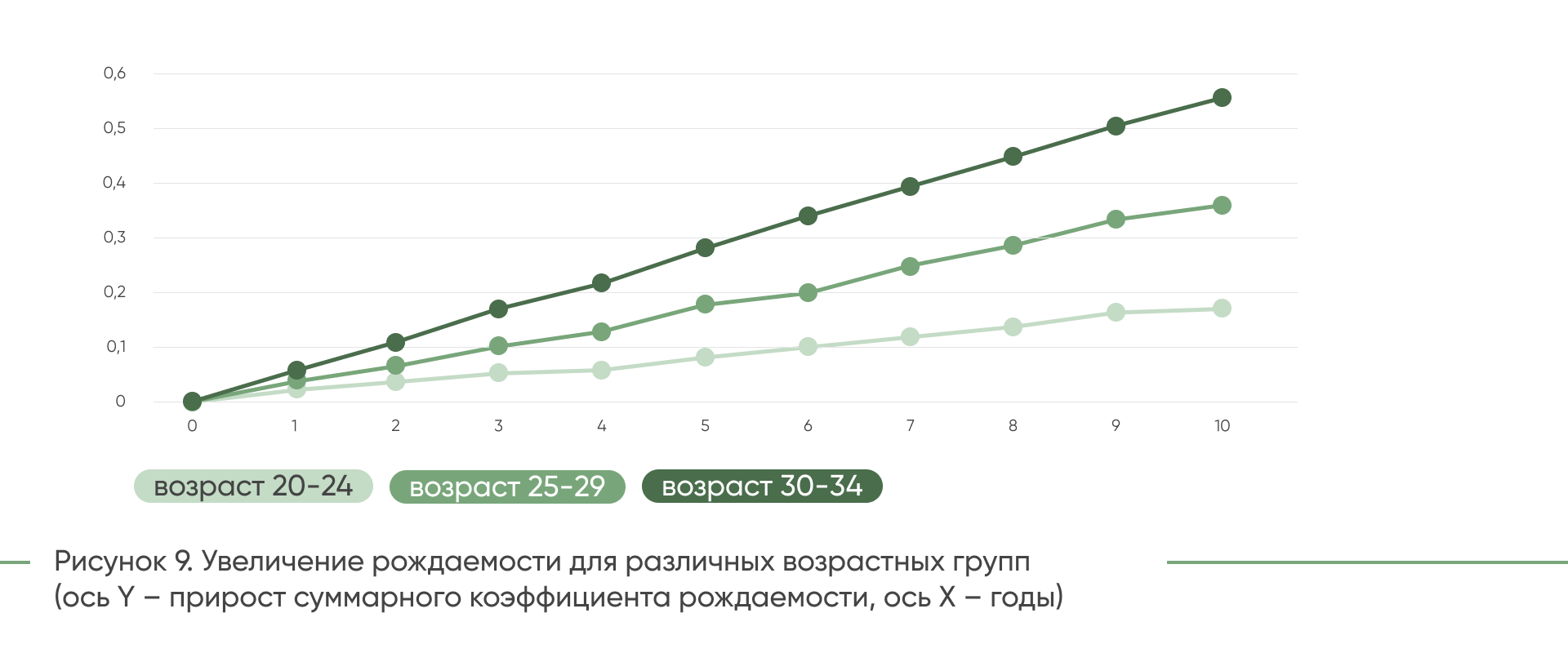

Другой важный результат заключается в том, что решение жилищного

вопроса не просто сокращает отсрочку деторождения, но и способствует увеличению

суммарного коэффициента рождаемости, то есть увеличению числа детей. На Рисунке

9 приведены отдельные результаты, показывающие стимулирование рождаемости для

различных возрастных групп в случае предоставления жилья. Как видно, для

возрастной группы 20–24 лет за десятилетний период увеличение суммарного

коэффициента рождаемости составляет около 0,55, а для других групп эффект

заметно ниже.

Оценка степени связности территорий России, проведённая в ЦЭМИ

РАН, выявила риски целостности государства и угрозу национальной безопасности (Основные направления социально-экономического развития

России: обоснование и оценка последствий (по итогам модельных исследований ЦЭМИ

РАН). – М.: ЦЭМИ РАН, 2023. – 116 с.).

Экономическое пространство страны во многом определяется двумя экономическими

районами – Центральным и Поволжским, при том что некоторые территории (в

первую очередь Дальневосточный район) практически не связаны с другими. Такая

оценка должно проводиться на постоянной основе и также регулярно должны

реализовываться меры по укреплению межрегиональных связей, а также по снижению

уровня дифференциации в развитии субъектов страны. Также крайне важно

сглаживать неравенство в региональном развитии, не только создающее угрозу

национальной безопасности, но и тормозящее экономическое развитие страны.