Фото: babyzzz.ru

Введение

Репродуктивное здоровье мужчин и женщин, связанное с воспроизводством будущих поколений, составляет важнейшую проблему и для человека, и для общества. Его изучение имеет неизменную актуальность в научном и общественном контекстах. Репродуктивное здоровье определяется совокупностью разнообразных социально-экономических, экологических, демографических и других факторов.

Воспроизводство здорового потомства оказывает существенное влияние на организм мужчин и женщин и на состояние их здоровья в целом. Важно изучать репродуктивное здоровье в связи с состоянием здоровья населения, его влиянием на здоровье потомства. Особое значение приобретает рассмотрение этой проблемы в РСФСР в 1980-е годы, в преддверии масштабного демографического кризиса. Тем более, что проблемы репродуктивного здоровья недостаточно изучались в историко-демографических работах. Целью статьи стали изучение репродуктивного здоровья мужчин и, особенно, женщин в РСФСР в 1980-е годы, рассмотрение социально-демографических мер, направленных на оздоровление населения, их влияние на показатели рождаемости.

Обзор литературы

В условиях труднодоступности и малочисленности архивных и опубликованных данных в историографии репродуктивное здоровье мужчин и женщин в РСФСР в 1980-е годы исследовалось недостаточно полно. Внимание исследователей, главным образом, медиков привлекали отдельные аспекты проблемы. Рассматривались особенности организации в СССР родовспоможения и гинекологической помощи женщинам [1].

Показывались факторы, влиявшие на принятия женщинами решения прервать беременность. Вместе с тем раскрывались негативные влияния абортов на репродуктивное здоровье женщин [2–4]. Изучались разнообразные вопросы материнской смертности [5]. В 1990–2000 годы доступность, прежде всего, архивных материалов усилила научный интерес к репродуктивному здоровью преимущественно женщин. Эта проблема изучалось в контексте демографической модернизации России [6]. Отдельные сюжеты ставились в коллективных [7] и индивидуальных работах исследователей разных научных специализаций [8–10]. В эти годы проблемы репродуктивного здоровья мужчин практически не исследовалась. Таким образом, рассматриваемая проблема не стала объектом самостоятельного изучения.

Материалы и методы

Репродуктивное здоровье мужчин и женщин изучается на архивных и опубликованных данных текущей и медицинской статистики, а также проведённых социологических обследований. Методология работы обусловлена основными положениями концепции демографического перехода [6, с. 137–139; 8, с. 7–32]. Изучаемая проблема исследовалась статистическими, демографическими и историческими методами.

Результаты

В 1980-е годы в РСФСР, особенно в городах, нарастали проблемы, связанные с репродуктивным здоровьем мужчин и женщин. Медики отмечали, что репродуктивное здоровье было обусловлено совокупностью таких факторов, как санитарная культура, эффективная система здравоохранения, профессиональная подготовка медицинских кадров, состояние здоровья населения в целом и другие.

Женщины репродуктивных возрастов наиболее часто имели патологию шейки матки (эрозия и энтропион шейки матки). В РСФСР на 100 000 женщин репродуктивных возрастов имели эрозию и энтропион шейки матки в 1985 году — 806,9, в 1990 году — 711,3. Хронические воспаления при эктропионе шейки матки влияют на развитие других патологий, в том числе злокачественных новообразований. Тем более, что широко распространялись опасные злокачественные новообразования, в том числе молочной железы соответственно — 237,2 и 246,9 на 100000 женщин (в 1980 году — 228,0). Диагностировался у женщин алкоголизм и алкогольные психозы — 64,2 и 37,1.

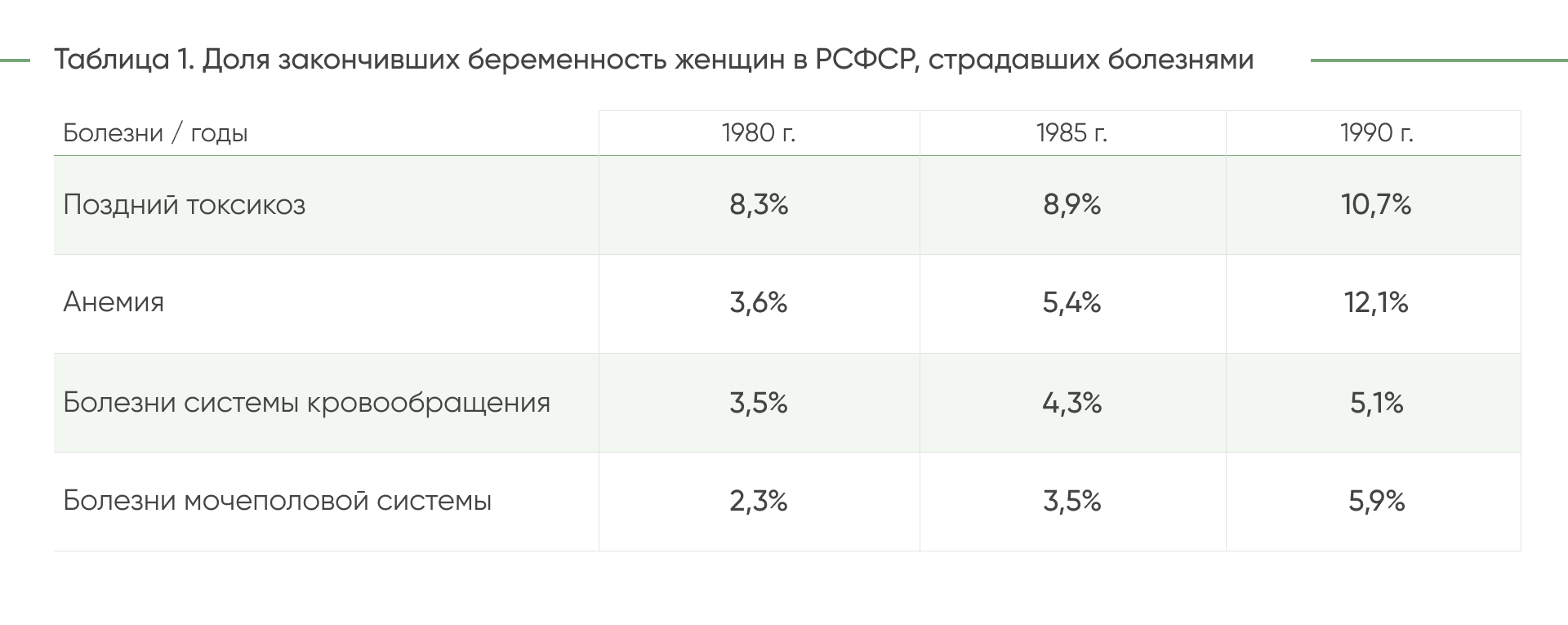

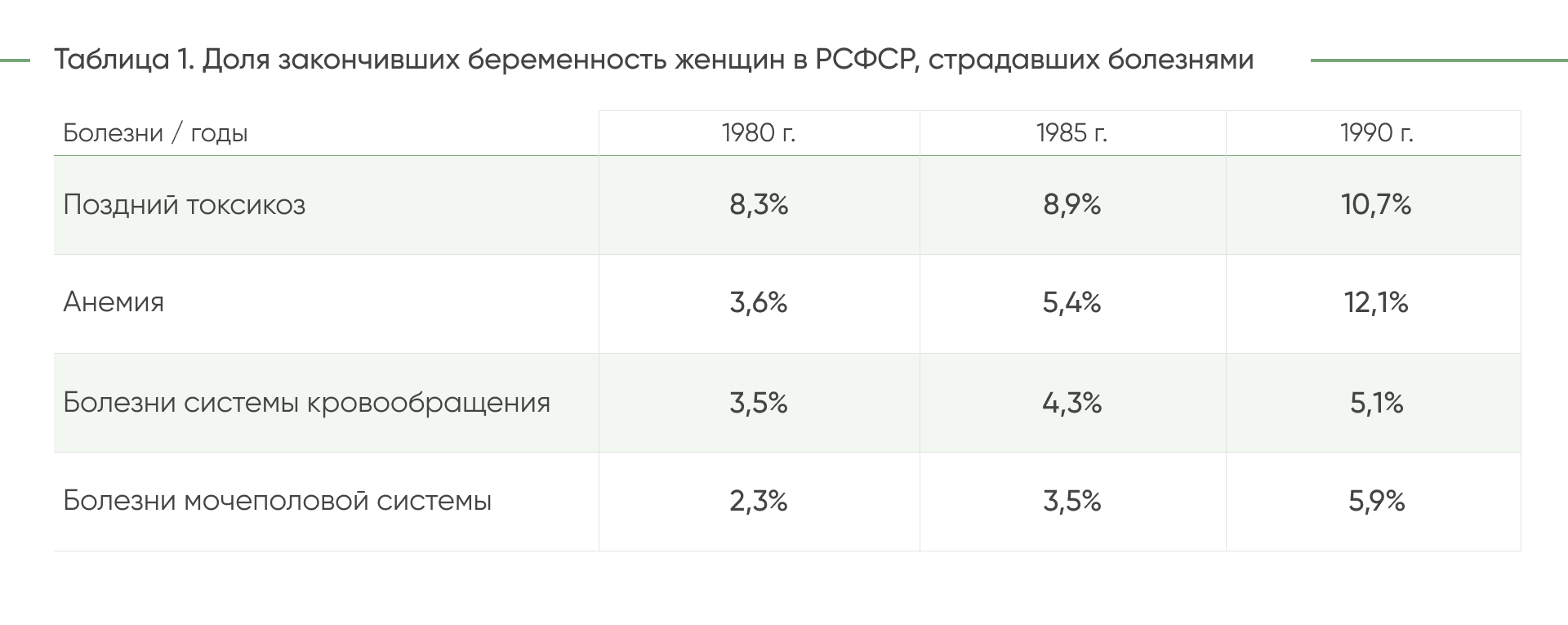

Общее состояние здоровья женщин отражалось на течение их беременности, а также на родах и послеродовом периоде. Из числа женщин, закончивших беременность, страдали поздним токсикозом в 1980 году — 8,3%, в 1985 году — 8,9%, в 1990 году — 10,7%, анемией — 3,6%, 5,4%, 12,1%, болезнями системы кровообращения — 3,5%, 4,3%, 5,1%, болезнями мочеполовой системы — 2,3%, 3,5%, 5,9%.

В ходе проводимых медицинских осмотров было установлено, что у беременных женщин был распространен токсикоз второй половины беременности с тяжёлыми последствиями для здоровья матери и плода, а также заболевания, не зависевшие от беременности и родов (сердечно-сосудистые болезни, анемия, хронический пиелонефрит и другие). Эти болезни воздействовали на репродуктивное здоровье женщин. Роды женщин особенно осложняли нарушения родовой деятельности — на 1000 родов таких нарушений было в 1980 году — 59,6, в 1990 году — 93,1, болезни системы кровообращения — 24,6 и 32,6, анемия — 19,6 и 65,1, болезни мочеполовой системы — 17,0 и 43,5, кровотечения — в 1985 году — 22,0, в 1990 году — 22,51. (Российский статистический ежегодник, 2001: стат. сб. Москва: Госкомстат России, 2001. С. 252-253). Приведённые данные свидетельствовали о повышении показателей патологий, заметно осложнявших роды.

В конце 1980-х годов при медицинских осмотрах у беременных женщин врачи преимущественно находили анемию и поздний токсикоз. В 1989 году в РСФСР из числа осмотренных в лечебно-профилактических учреждениях (система Министерства здравоохранения СССР) беременных женщин были выявлены: поздний токсикоз — 10,6%, анемия — 9,8%, болезни почек — 5,1%, заболевания сердечно-сосудистой системы — 4,9%. В СССР в целом осмотренные беременные женщины чаще, чем в РСФСР, болели анемией — 14,8%, но реже поздним токсикозом — 8,1%, а также болезнями почек — 3,9% и сердечно-сосудистыми заболеваниями — 3,7% (таблица 1). (Охрана здравоохранения в СССР: стат. сб. Москва: Финансы и статистика, 1990. С. 74-76).

Инфографика: Дарья Ковалева

Инфографика: Дарья Ковалева

Проведённые исследования показали, что в промышленных городах, особенно при длительном проживании, уровень патологии беременности и родов и послеродового периода у женщин заметно повышался. Это явление негативно сказывалось и на состоянии здоровья детей. Исследователи отмечали, что патология беременности и родов оказывала влияние на развитие у детей нервно-психических расстройств [11].

Одним из факторов, влиявших на репродуктивное здоровье женщин, было искусственное прерывание беременности (аборт). В 1980-е годы в РСФСР число абортов увеличивалось. На 100 родов (включая мертворождённых) было абортов в 1985 году — 191,5, в 1989 году (по данным лечебно-профилактических учреждений системы Министерства здравоохранения) — 196,0. В конце 1980-х годов увеличение числа абортов было обусловлено, в частности, включением данных об их производстве на ранних стадиях беременности (мини-аборты). В СССР фиксировалось аналогичное явление — 130,7 и 131,5.

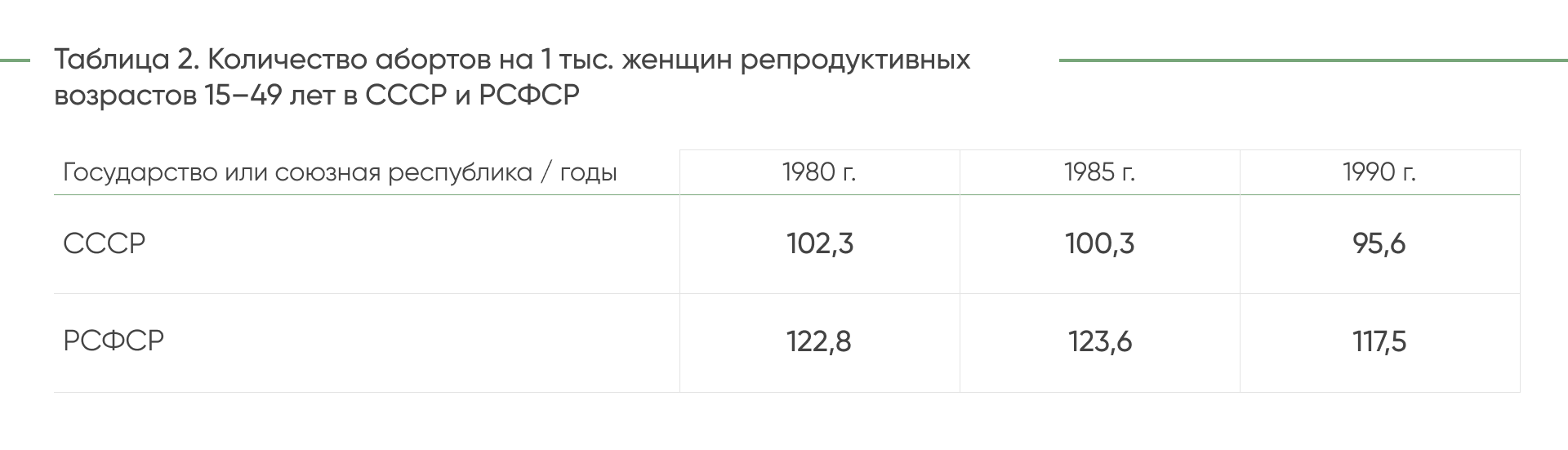

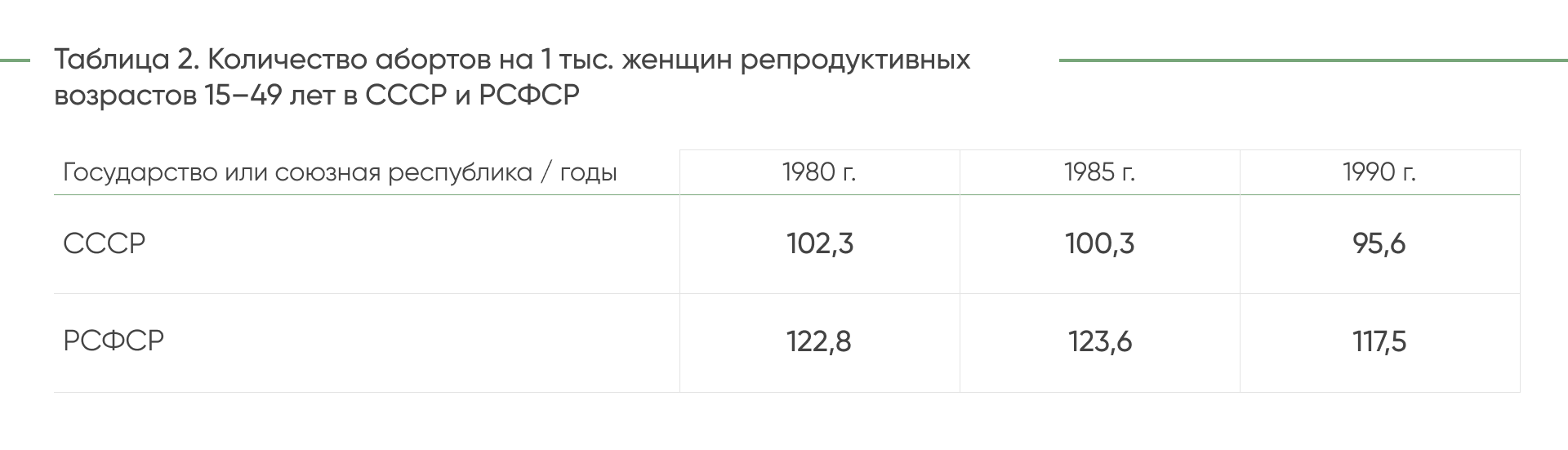

В РСФСР, и особенно в СССР, у женщин репродуктивных возрастов 15–49 лет отмечалось снижение показателей абортов. На 1000 женщин в возрасте 15–49 лет было произведено абортов в РСФСР в 1980 году — 122,8, в 1985 году — 123,6, в 1989 году — 117,5; в СССР — 102,3, 100,3, 95,6 (таблица 2). Однако эти показатели оставались высокими.

Инфографика: Дарья Ковалева

Инфографика: Дарья Ковалева

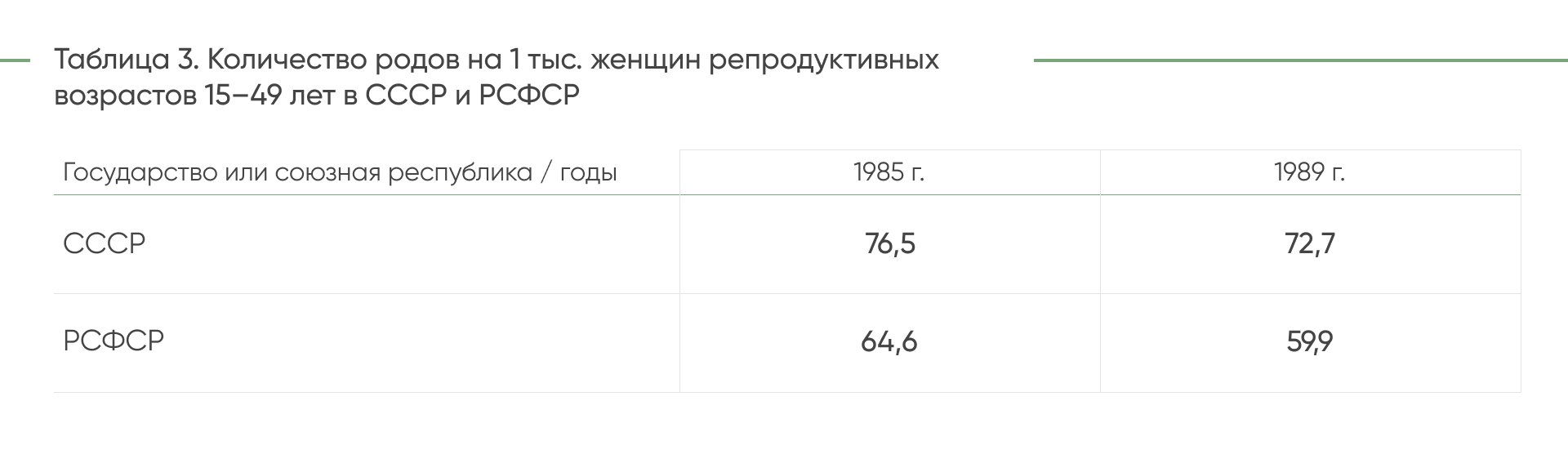

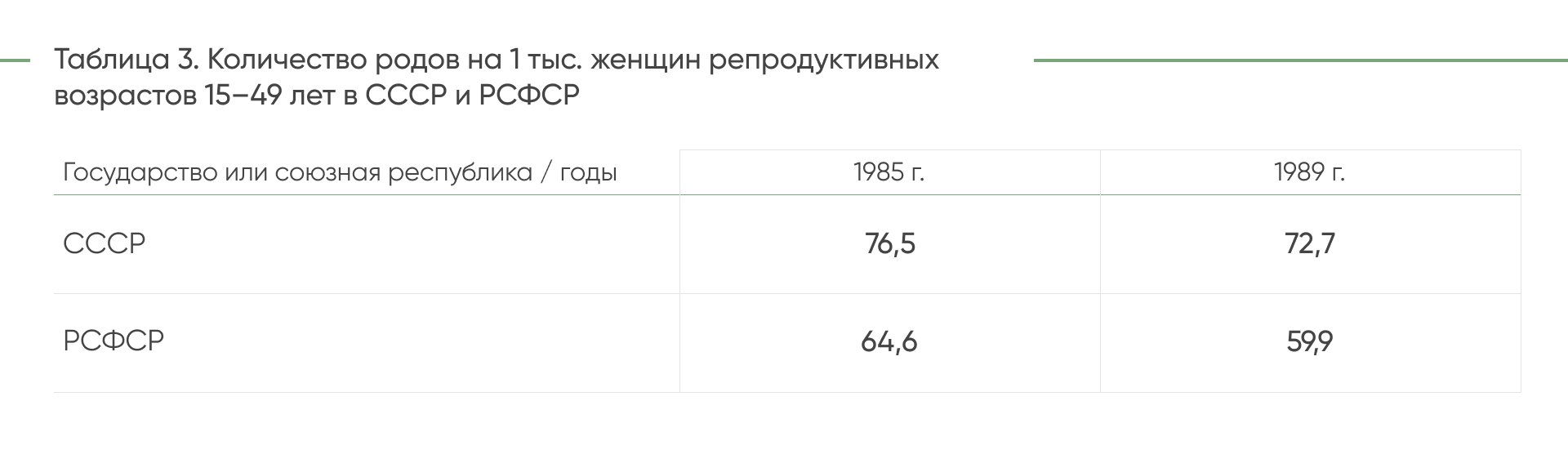

Вместе с тем снижалось число родов — на 1000 женщин в возрасте 15–49 лет роды составляли: в РСФСР в 1985 году — 64,6, в 1989 году — 59,9: в СССР — 76,5 и 72,71 (таблица 3). В 1980-е годы в РСФСР ухудшалось репродуктивное здоровье мужчин. Медики отмечают, что репродуктивный потенциал мужчин зависит от многочисленных факторов, в том числе наследственных и приобретённых, непосредственно связанных с образом жизни. Негативное влияние на репродуктивное здоровье мужчин оказывают инфекционно-воспалительные болезни, эндокринные и другие заболевания, а также алкоголизм.

Инфографика: Дарья Ковалева

Инфографика: Дарья Ковалева

Здоровье мужчин и женщин, в том числе репродуктивное, отражалось на здоровье новорождённых. Увеличивалось число рождённых детей, больными или заболевшими позднее (масса тела 1000 грамм и более): в 1980 году — 7,9% (от числа родившихся), в 1985 году — 9,1%, в 1990 году — 14,8%. У новорождённых диагностировали врождённые аномалии, патологию развития плода и отдельных состояний, возникавших в перинатальный период (гипоксию плода, его недостаточный или избыточный рост, внутриутробную гибель и другие отклонения в состоянии, родах и так далее). Кроме того, рождались недоношенные дети (родившиеся при сроке менее 37 полных недель, то есть до 260 дня беременности, с массой тела менее 2500 грамм, ростом менее 45 сантиметров), нуждавшиеся в особом, в том числе медицинском внимании. (Российский статистический ежегодник, 2001. С. 253).

Данные лечебно-профилактических учреждений Министерства здравоохранения СССР демонстрируют, что в 1980-е годы РСФСР входила в состав союзных республик, выделявшихся по числу детей, рождённых недоношенными. Однако в РСФСР рождённых недоношенных детей было численно меньше, чем в других союзных республиках. На 1000 родившихся живыми недоношенные дети составляли: в РСФСР в 1980 году — 51,5, в 1986 году — 51,7; в Молдавии — 52,5 и 52,9, в Армении — 53,8 и 55,6, в Эстонии — 52,0 и 55,0. В Таджикистане число таких детей было заметно выше — 58,1 и 54,5.

В 1980-е годы в РСФСР и в Молдавии отмечалось незначительное повышение числа недоношенных детей. В Армении и Эстонии увеличение их численности было намного заметнее. Вместе с тем в Таджикистане число рождённых недоношенных детей снижалось. В СССР в целом число детей, рождённых недоношенными, имело стабильный характер — 49,1 и 49,1.

В 1980-е годы в городах и сельских местностях РСФСР фиксировались мертворождения. Исследователи отмечали, что причина такого явления в большинстве случаев связана с токсикозами второй половины беременности матери. В РСФСР на 1000 родившихся живыми и мёртвыми умерли в перинатальный период в 1980 году — 9,0, в 1985 году — 9,3, в 1989 году — 9,0. В российских городах их уровень был выше, чем в РСФСР в целом — 10,2, 10,2, 9,7 соответственно. Приведенные показывают его снижение в конце 1980-х годов. В сельских местностях были наиболее низкие показатели мертворождений — 6,4, 7,3, 7,4. Однако в сельских местностях, в отличие от городов, эти показатели немного увеличились.

В СССР уровень мертворождений был выше, чем в РСФСР. В середине 1980-х годов он повысился — на 1000 родившихся живыми и мёртвыми умерли в перинатальный период в 1980 году — 9,1, в 1986 году — 9,93. В эти годы в РСФСР показатели мертворождений также повышались.

Тем не менее в 1980-е годы в российских городах в общем числе родившихся число мертворождений было низким — 1,0%. Это явление было характерно для сельских местностей и РСФСР в целом. В конце 1980-х годов в городах РСФСР численность младенцев, родившихся живыми, составляла 99,0%, мёртвыми — 1,0%; в сельских местностях — 99,3% и 0,7%, в РСФСР в целом — 99,1% и 0,9%. Наибольшее число мертворождённых детей отмечалось в городах Центрального региона, а также Уральского, Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского и Дальневосточного регионов.

Среди мертворождённых младенцев численно преобладали мальчики. В РСФСР на 1000 родившихся живыми и мёртвыми мальчиков умерли в 1980 году — 9,9, в 1989 году — 9,6, девочек — 8,2 и 8,4 соответственно. Однако в 1980-е годы коэффициент мертворождённых мальчиков немного снизился, девочек — повысился, особенно в 1987 году (8,9 %0). В российских городах мертворождённые мальчики составляли в 1980 году 55,5%, девочки — 44,5%, в 1982 — 55,4% и 44,6%, в 1984 годах — 54,2% и 45,8%. (Демографический ежегодник, 2005. С. 292-296; Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 1562. Оп. 63. Д. 1968. Л. 4-21. Оп. 65. Д. 1920. Л. 4-20а. Д. 2002. Л. 10-10об. Оп. 67. Д. 1812. Л. 4-17 (подсчеты автора)). Репродуктивное здоровье мужчин и женщин наряду с другими факторами влияло и на состояние здоровья новорождённых, и на показатели рождаемости населения в целом.

В первой половине 1980-х годов в российских городах показатели рождаемости населения имели естественные колебания в сторону увеличения и снижения. В 1982 году и особенно в 1983 году видно их повышение — на 1000 человек населения родилось в городах в 1980 году — 15,8, в 1982 году — 16,3, в 1983 году — 17,2. В последовавшие 1984 и 1985 годы уровень рождаемости немного понизился, в 1986 году — повысился, но был ниже уровня 1983 года — 16,5, 16,1, 16,7 соответственно. Следует отметить, что в эти годы в городах РСФСР уровень рождаемости населения был выше, чем в 1970-е годы.

Наиболее высокие коэффициенты рождаемости населения отмечались в городах таких местностей, как районные поселения Агинское, Усть-Ордынское, Агинский Бурятский автономный округ. Тем не менее в 1984 году в городах районного поселения Агинское и Агинского Бурятского автономного округа показатели рождаемости населения повысились, в городах районного поселения Усть-Ордынское — понизились.

На 1000 человек населения родились в 1982 в городах районных поселений Агинское — 28,6, Усть-Ордынское — 28,5, Агинского Бурятского автономного округа — 27,0, в 1984 году соответственно — 31,8, 25,1, 30,9. Однако во второй половине 1980-х годов в городах РСФСР уровень рождаемости ежегодно снижался: на 1000 человек населения родились в 1987 году 16,6, в 1988 году — 15,4, в 1989 году — 14,0, в 1990 году — 12,7 (таблица 4). В конце 1980-х годов в российских городах показатели рождаемости были ниже по сравнению с показателями конца 1970-х годов.

Инфографика: Дарья Ковалева

Инфографика: Дарья Ковалева

В 1980-е годы в сельских местностях, а также в РСФСР в целом фиксировались аналогичные явления. В то же время в городах коэффициенты рождаемости населения были ниже, чем в сельских местностях и в РСФСР в целом. На 1000 человек населения родились в сельских местностях в 1987 году — 18,6, в 1988 году — 17,6, в 1989 году — 16,4, в 1990 году — 15,5. В РСФСР соответственно — 17,2, 16,0, 14,6, 13,42. (РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 65. Д. 1920. Л. 13-20; Оп. 67. Д. 1812. Л. 9, 13, 14; Демографический ежегодник России, 2003: стат. сб. Москва: Госкомстат России, 2003. С. 55-57).

Изучение показателей рождаемости показало их зависимость от численности женщин детородных возрастных групп в возрастном составе населения РСФСР. Так, сравнительный анализ данных переписей населения 1979 года и 1989 года свидетельствовал о численном увеличении женщин средних детородных возрастов 30–34 года (1979 год — 11,5% от общей численности женщин детородных возрастов, в 1989 году — 17,7%) и 35–39 лет (соответственно — 11,6% и 16,6%) в возрастном составе городских жителей. Женщины этих возрастных групп рожали вторых, третьих и более детей.

Наряду с этим за эти годы число женщин детородных возрастов понизилось в самых молодых возрастных группах: 15–19 лет (16,2% и 13,6%) и 20–24 года (17,8% и 13,0%). К тому же в активном репродуктивном возрасте 25–29 лет численность женщин практически не изменилась. Число женщин детородных возрастов также сократилось в средних возрастах 40–44 года (14,2% и 11,2%) и 45–49 лет (12,1% и 11,2%). (Семья в России: стат. сб. Москва: Госкомстат России, 1990. С. 14).

Эти явления сказывались на уровне рождаемости населения в последовавшие годы. Данные статистики показывают, что среди горожанок в наиболее молодых возрастах до 20 лет показатели рождаемости повышались. На 1000 женщин в возрасте 15–19 лет родилось живыми в 1969–1970 годах — 27,0, в 1979–1980 годах — 38,4, в 1989 г. — 45,6, а в 1990 году — 48,1. В городах женщины репродуктивных возрастов в большинстве случаев рожали в возрастах 20–24 и 25–29 лет. Однако у сельских женщин уровень рождаемости в возрасте 20–24 года были выше, чем у городских. С увеличением возраста женщин уровень рождаемости понижался, особенно в средних возрастах 45–49 лет.

В 1980-е годы городские женщины в среднем рожали одного-двух детей, сельские — двух-трёх детей. В 1989 году в городах РСФСР — на 1000 женщин в возрасте 15 лет и старше было женщин, родивших: ноль детей — 218, одного ребёнка — 290, двоих детей — 337, троих детей — 91, четверых детей — 29, пять детей и более — 35. В активных репродуктивных возрастах 25–29 лет преобладали женщины с одним ребёнком — 196, 418, 336, 42, 6, 2 соответственно. В возрасте 30–39 лет женщины в основном имели двоих детей. В то же время повышалось число женщин с тремя и четырьмя детьми — 100, 311, 473, 91, 16, 9 (таблица 5). В возрасте 40–49 лет в конце репродуктивного периода превалировали женщины с одним–двумя детьми. В то же время фиксировалось значительное число бездетных женщин. (РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 67. Д. 1796. Л. 4-5; Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. Москва: Статистика России, 2005. Т. 14. С. 270; Демографический ежегодник России, 1998. С. 154; О положении семей в Российской Федерации. Москва: Юридическая литература, 1994. С. 18, 20). Это явление наряду с другими факторами было связано с изменениями репродуктивных установок женщин, а также с состоянием их репродуктивного здоровья.

Инфографика: Дарья Ковалева

Инфографика: Дарья Ковалева

В первой половине 1980-х годов в РСФСР увеличение уровня рождаемости населения было также обусловлено проведением в стране важных социально-демографических мероприятий. В 1970–1980 годы государство стремилось преодолеть малообеспеченность семей с детьми, стимулировать рождаемость, поддержать родителей в воспитании детей. 22 января 1981 года ЦК КПСС и Совета министров СССР приняли постановление «О мерах по усилению государственной помощи семьям, имеющим детей».

Второго сентября 1981 года Совет министров СССР и ВЦСПС также приняли постановление «О порядке введения частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста одного года и других мероприятий по усилению государственной помощи семьям, имеющим детей». В этих постановлениях отмечалось, что женщинам предоставлялся отпуск по беременности и родам продолжительностью 56 календарных дней до родов и 56 календарных дней после родов, в случае сложных родов или рождения двух и более детей этот отпуск увеличивался до 70 календарных дней, что способствовало оздоровлению женщин. Кроме того, по желанию женщины и при наличии у неё общего трудового стажа не менее одного года мог быть оформлен частично оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста одного года. За этот период женщине выплачивались пособия по государственному и социальному страхованию. Женщине по её заявлению также предоставлялся дополнительный отпуск без сохранения заработанной платы по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет. Особым образом поддерживались не состоявшие в браке матери. Одинокие матери получали на содержание и воспитание детей государственные пособия в размере 20 рублей в месяц на каждого ребёнка.

Улучшались условия работы, позволявшие женщинам сочетать трудовую деятельность в общественном производстве и воспитание детей. Для такого сочетания предлагалось введение неполного рабочего дня, неполной рабочей недели, скользящего графика и других мер. К тому же женщинам с двумя и более детьми в возрасте до 12 лет предоставлялись трехдневный оплачиваемый отпуск, а также и первоочередное право на получение ежегодного отпуска летом или в другое удобное время. В случае болезни ребёнка матери имели право на отпуск сроком до двух недель по уходу за детьми без сохранения заработной платы.

Матерям, работавшим или обучавшимся с отрывом от производства, по месту их работы или учёбы вводились выплаты государственного единовременного пособия за счет средств государственного социального страхования: при рождении первого ребёнка в размере 50 рублей, второго и третьего ребёнка — 100 рублей. Однако когда матери не работали и не учились, государственное единовременное пособие в размере 30 рублей при рождении первого, второго и третьего ребёнка выплачивались работавшим или обучавшимся с отрывом от производства отцам по месту их работы или учёбы, независимо от размера заработка или стипендии. (Свод законов СССР. Москва: Известия, 1984. Т. 2. С. 678-686).

Изменялись условия труда беременных и женщин с детьми. В Указе Президиума Верховного Совета СССР от второго сентября 1987 года «О расширении льгот работающим беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей» подчеркивалось, что по просьбе беременной женщины или матери с ребёнком в возрасте до восьми лет предоставлялся неполный рабочий день. Матери с детьми в возрасте до одного года имели право работать дома с сохранением пособия по уходу за ребёнком. (Ведомости Верховного Совета СССР. 1987. № 36, ст. 586). Одновременно в принятом постановлении Совета министров СССР и ВЦСПС от 20 октября 1987 года «Об увеличении продолжительности оплачиваемого периода по уходу за больным ребёнком» была увеличена продолжительность оплачиваемого отпуска матерям по уходу за больным ребёнком. (Собрание Постановлений Правительства СССР (СП СССР). 1973. № 18, ст. 102).

В 1981 году были введены новые нормы предельно допустимых нагрузок для женщин, занимавшихся физическим трудом. (Свод законов СССР. Т. 2. С. 427-428). Введение таких норм оказывало положительное влияние на состояние здоровья женщин, в том числе репродуктивное.

Важное значение для здоровья населения имели принимавшиеся правительством меры по борьбе с пьянством и искоренению алкоголизма. В 1985 году были приняты постановление Совета министров СССР (седьмого мая) «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения» и указ Президиума Верховного Совета этого года. (Свод законов СССР. Москва: Известия, 1985. Т. 10. С. 269-270, 487-489.) Всё это оздоравливало население и способствовало увеличению уровня рождаемости. Вместе с тем в РСФСР его повышение было кратковременным. Во второй половине 1980-х годов показатели рождаемости населения ежегодно снижались. Об этом явлении также свидетельствовали возрастные коэффициенты рождаемости городских и сельских женщин. Данные статистики показывают, что у горожанок репродуктивных возрастов 15–49 лет уровень рождаемости увеличивался. Такое увеличение было особенно заметно при сравнении с аналогичными данными 1970-х годов. Однако в конце 1980-х годов рождаемость понизилась практически до показателя 1969–1970 годов. На 1000 женщин в возрастах 15–49 лет родилось живыми в 1969–1970 годах — 49,2, в 1979–1980 годах — 55,3, в 1984–1985 годах — 58,9, в 1987 году — 61,4, в 1989 году — 54,0, в 1990 году — 49,3 (таблица 6).

.png) Инфографика: Дарья Ковалева

Инфографика: Дарья Ковалева

В 1980-е годы по сравнению с 1970-ми годами коэффициенты рождаемости значительно выросли в возрастных группах 20–29 лет, особенно в группе 20–24 года. В этих возрастах наиболее высокий уровень рождаемости был в городах Калмыцкой АССР — 176,0 и Дагестанской АССР — 174,5. Однако в городах РСФСР повышение показателей рождаемости населения фиксировалось до 1987 года включительно. В конце 1980-х годов видно их снижение в самых активных репродуктивных возрастах 20–29 лет. В сельских местностях отмечались близкие явления. В городах РСФСР на 1000 женщин родилось живыми в возрастах 20–24 года в 1969–1970 годах 135,1, в 1979–1980 годах — 141,2, в 1987 г. — 152,9, в 1990 году — 141,5; 25–29 лет — 97,2, 93,8, 108,0, 86,1. В сельских местностях 183,8, 210,7, 232,6, 207,1; 131,9, 126,4, 187,0, 116,2.

Принимаемые социально-демографические меры также отразились на повышении суммарного коэффициента рождаемости. Тем не менее в конце 1980-х годов видно его сокращение в городах, в сельских местностях и в РСФСР в целом. В 1988 году суммарный коэффициент рождаемости населения сократился в городах до 1,896 ребёнка, в 1990 году — до 1,698 ребёнка, то есть был ниже показателя 1980–1981 года — 1700. В сельских местностях был выше, чем в городах и в РСФСР в целом. В 1980-е годы суммарный коэффициент рождаемости населения в среднем составлял в городах — один–два ребёнка, в сельских местностях — два–три ребёнка, в РСФСР — один–два ребёнка.

Наиболее низкие суммарные коэффициенты рождаемости населения фиксировались в Московской и Мурманской, Ленинградской и Тульской, а также Орловской областях (в среднем 1,0–1,4 ребёнка на женщину). Низкие показатели суммарной рождаемости отмечались на Камчатке и в Магадане, самые высокие традиционно были в Калмыцкой, Дагестанской, Кабардино-Балкарской, Северо-Осетинской, Чечено-Ингушской, Бурятской, Тувинской, Якутской АССР (в среднем 2,2–2,6 ребёнка на женщину. (Демографический ежегодник России, 2005. С. 108, 194-195).

Постепенное сокращение коэффициентов рождаемости населения объяснялось разными факторами. Некоторые исследователи считали, что по постановлению 1981 года размеры пособий были обусловлены увеличением порядкового номера очередного рождения. Однако самая большая заинтересованность в таких пособиях была в многодетных семьях, прежде всего Средней Азии и Кавказа [12, с. 104].

Снижение уровня рождаемости населения в РСФСР и, прежде всего, в городах наряду с возрастанием ценностей профессиональной карьеры у женщин, сложностями сочетания трудовых и семейных обязанностей, возрастанием требований мужчин и женщин к качеству жизни, снижением потребности в детях и так далее было обусловлено также состоянием репродуктивного здоровья мужчин и женщин. Проблемы репродуктивного здоровья сказывались на снижении уровня рождаемости, а также на состоянии здоровья детей.

Обсуждение

Рассмотрение недостаточно изученных в историко-демографической литературе проблем репродуктивного здоровья мужчин и женщин, влияние здоровья родителей на заболеваемость их детей, воздействие принимаемых социально-демографических мер на оздоровление населения в целом углубляет понимание демографического и эпидемиологического переходов.

Заключение

В 1980-е годы в РСФСР отмечались негативные явления в репродуктивном здоровье мужчин и женщин, что при наличии других факторов влияло на демографическую ситуацию. В конце 1980-х годах в городах и сельских местностях РСФСР показатели рождаемости снижались, смертности – увеличивались, естественного прироста населения – сокращались. В сельских местностях и в РСФСР в целом отмечались аналогичные демографические процессы. В сложных политических, экономических, социальных условиях 1990-х годах в городах и сельских местностях РСФСР демографическая ситуация заметно ухудшилась. Изучение архивных и опубликованных данных состояния репродуктивного здоровья мужчин и женщин, его влияния на рождаемость и на демографическую ситуацию в стране в целом раскрывает недостаточную исследованность проблемы в научной литературе.

Список литературы

[1] Ильин И. В., Блошанский Ю. М. Организация родовспоможения и гинекологической помощи в СССР. Москва: Медицина, 1980. 240 с.

[2] Дмитриева Н. М. Забота о матери и ребёнке. Москва: Медицина, 1967. 108 с.

[3] Вербенко А. А., Ильин С. Е., Чусова В. Н., Альшевская Т. Н. Аборты и противозачаточные средства: клинико-статистическое исследование. Москва: Медицина, 1968. 39 с.

[4] Садвокасова Е. А. Социально-гигиенические аспекты регулирования размеров семьи. Москва: Медицина, 1969. 191 с.

[5] Уткин В. М. Материнская летальность, причины, структура и пути снижения. Рязань: РГМУ, 1977. 379 с.

[6] Демографическая модернизация России / под ред. А. Вишневского. Москва: Новое издательство, 2006. 599 с.

[7] Население России в XX веке: исторические очерки. Т. 3, кн. 2. Москва: РОССПЭН, 2011. 295 с.

[8] Жиромская В. Б. Основные тенденции демографического развития России в XX веке. Москва: Кучково поле, 2012. 320 с.

[9] Гурко Т. А. Брак и родительство в России. Москва: Институт социологии РАН, 2008. 326 с.

[10] Кон И. С. Клубничка на берёзке: сексуальная культура в России. Москва: Время, 2010. 245 с.

[11] Какорина Е. П. Социально-гигиенические особенности заболеваемости детей дошкольного возраста в условиях промышленного города // Материалы изучения состояния здоровья населения и статистического обеспечения учреждений здоровья: сб. науч. тр. Москва: ВНИИ СГ и ОЗ им. Н. А. Семашко, 1987. 194 с. С. 106-107.

[12] Захарова О. Д. Демографический кризис в России: уроки истории и перспективы // СОЦИС: Социологические исследования. 1995. № 9. С. 99-109.

Оригинал публикации: статья Н. А. Араловец «Репродуктивное здоровье российских мужчин и женщин в 1980-е гг.» в сборнике научных статей «Демографические факторы адаптации населения к глобальным социально-экономическим вызовам» / Редакторы О. А. Козлова [и др.]. – Екатеринбург: Институт экономики Уральского отделения РАН, 2023. – С. 17-26.

.png)