Фото: freepik.com / @ prostooleh

Актуальность проблемы

В последние несколько десятилетий ряд стран уделяет

значительное внимание вопросам демографии. Серьёзные социально-экономические и

политические изменения, происходящие в мире в связи со сменой технологических

укладов, а также с оказываемым давлением «глобалистской повестки» на

макрорегионы и отдельные государства, не способствуют росту рождаемости,

приросту населения в странах, которые в нем нуждаются.

Не является исключением и Россия. В пункте восемь Указа

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности

Российской Федерации» [СЗ РФ. 2021. № 27 (ч. II). Ст. 5351] прямо

акцентируется внимание на усиливающейся нестабильности в мире, ведущей к

разрушению экономики и традиционных ценностей. Следствие – падение рождаемости,

рост миграции, ухудшение социально-экономического положения в стране, её

регионах. Патологический круг замыкается. Его разрыв требует значительных

усилий власти, реализации государством долгосрочных крупных проектов,

позволяющих если не улучшить, то хотя бы стабилизировать ситуацию в области

демографии.

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» [СЗ РФ. 2020. № 30. Ст. 4884] был принят в целях осуществления прорывного

развития и увеличения численности населения страны. В нём был поставлен ряд

национальных целей, опосредованно оказывающих влияние на демографическую

ситуацию. В то же время термин «демография» и производные от него в документе

не используются, а вместо цели увеличения численности населения страны

формулируется «сохранение населения». На самом деле, прежде чем ставить целью

решение демографической проблемы, нужно сохранить имеющийся репродуктивный

потенциал населения, обеспечить соответствующий задел. На хорошей базе можно

ставить и решать задачу по увеличению численности населения страны. По подсчётам

демографов, необходимо, чтобы около десяти миллионов молодых женщин были

ориентированы на рождение четырёх и более детей, а иные женщины репродуктивного

возраста – на рождение первых, вторых и третьих детей.

Основная часть

Основные проблемы, препятствующие повышению рождаемости в

России, – социокультурные (ментальные), экономические, инфраструктурные.

Отношение к институту семьи и традиционным ценностям на

официальном и неофициальном уровнях в стране за последние сто лет неоднократно

менялось. Отсутствие стабильности привело к «разлому» между семьями

(многодетными, малодетными, бездетными), росту числа разводов, а также практике

квазисемейных отношений.

Отсутствие долгосрочной демографической политики,

реализуемой государством и однозначно ориентированной на стимулирование

рождаемости в стране, привело к развитию и укреплению групп (в органах власти и

управления, в сферах образования, науки, культуры), реализующих антисемейную

политику. В результате образ «идеальной семьи» в России так и не сформирован, а

прежний за последние десятилетия размыт.

Следует заметить, что в периоды резких геополитических,

экономических и иных изменений и даже потрясений Российское государство в лице

его первых лиц находило в себе силы признать допущенные ранее по отношению к

семье ошибки и предпринять конкретные меры по возрождению на новом этапе исторического

развития традиционных ценностей. Большое внимание вопросам семьи и брака,

рождаемости, демографии уделялось властью в тридцатые, а также в сороковые–пятидесятые годы XX века.

Знаковым является Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. №

809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению

традиционных российских духовно-нравственных ценностей» [СЗ РФ. 2022. № 46. Ст. 7977],

согласно которому традиционные ценности рассматриваются как основа общества,

позволяющая осуществлять сбережение народа.

Решение социокультурных (ментальных) проблем, накопившихся

за последние 30 и более лет, – довольно сложная задача. Здесь высока роль

образования, науки, культуры, формирующей и поддерживающей ментальный иммунитет

народов России [См. подробнее: Мохов А. А. Ментальная безопасность и ментальный иммунитет // Современное право. 2023. № 2. С. 19–23]. На первое место выходит

долгосрочная государственная политика по сохранению и приумножению народа.

Реализуется она посредством комплексной государственной политики (включая

образование, науку, культуру, социальную сферу, экономику, региональную

политику и другие сферы), ориентированной на решение демографических задач

законодательства, а также соответствующей правоприменительной практики. Нельзя

не обратить внимание на наличие в этой области до последнего времени

противоречивых тенденций. Семья, наряду с личностью, должна стать полноценным

субъектом правоотношений.

Например, в силу положений Федерального закона от 21 ноября

2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724] семья «спрятана» в нормах шестой главы «Охрана здоровья

матери и ребёнка, вопросы семьи и репродуктивного здоровья». В ней есть

самостоятельная статья 51 «Права семьи в сфере охраны здоровья». Каталог прав

следующий: члену семьи предоставляется право при наличии согласия женщины с учётом

состояния её здоровья присутствовать при рождении ребёнка; члену семьи

предоставляется право на совместное нахождение с ребёнком в медицинской

организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях

независимо от возраста ребёнка в течение всего периода лечения.

Пока влияние семейных связей на большинство важных для

членов семьи групп правоотношений минимально. Исключением является социальное

законодательство, но и оно ориентирует граждан на бессемейность, иждивенчество.

Решение ментальных проблем, влияющих на демографию, репродуктивный выбор наших

граждан, – одна из стратегических задач, решение которых растянуто на

десятилетия. Ими нужно активно заниматься, но заметный эффект от реализации

комплекса мер такого рода будет виден не скоро.

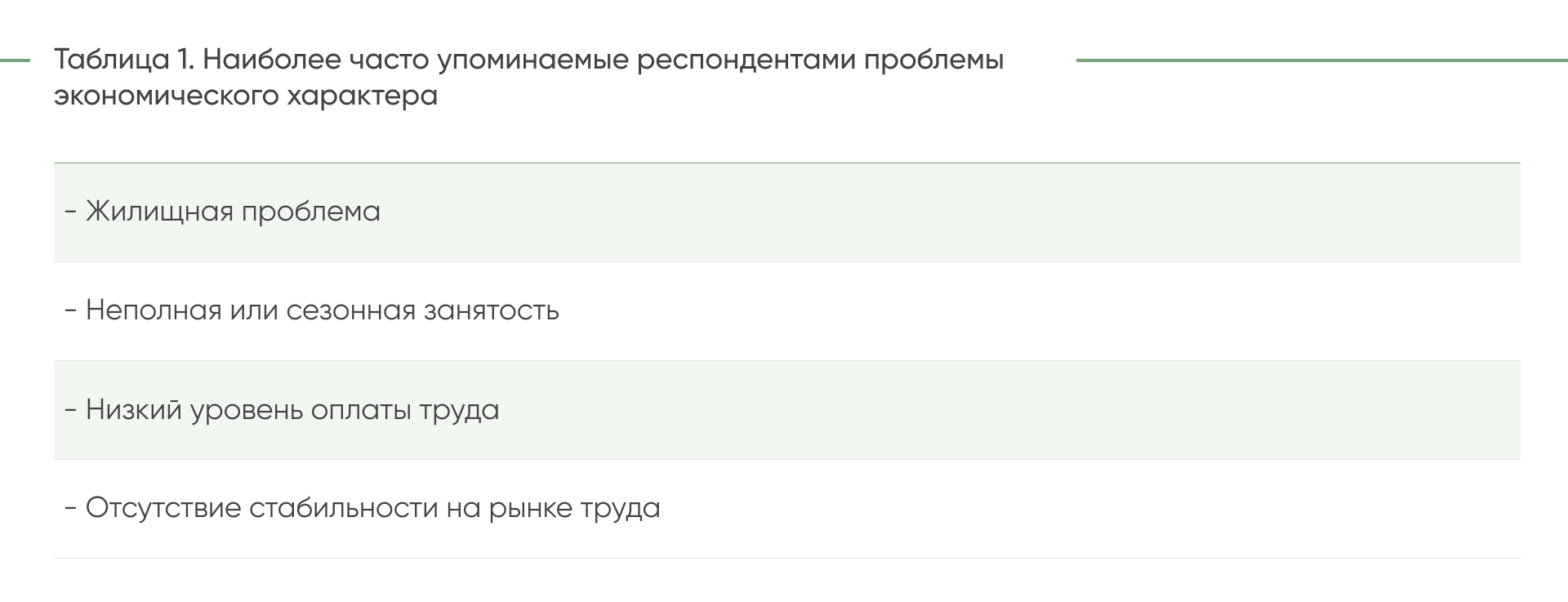

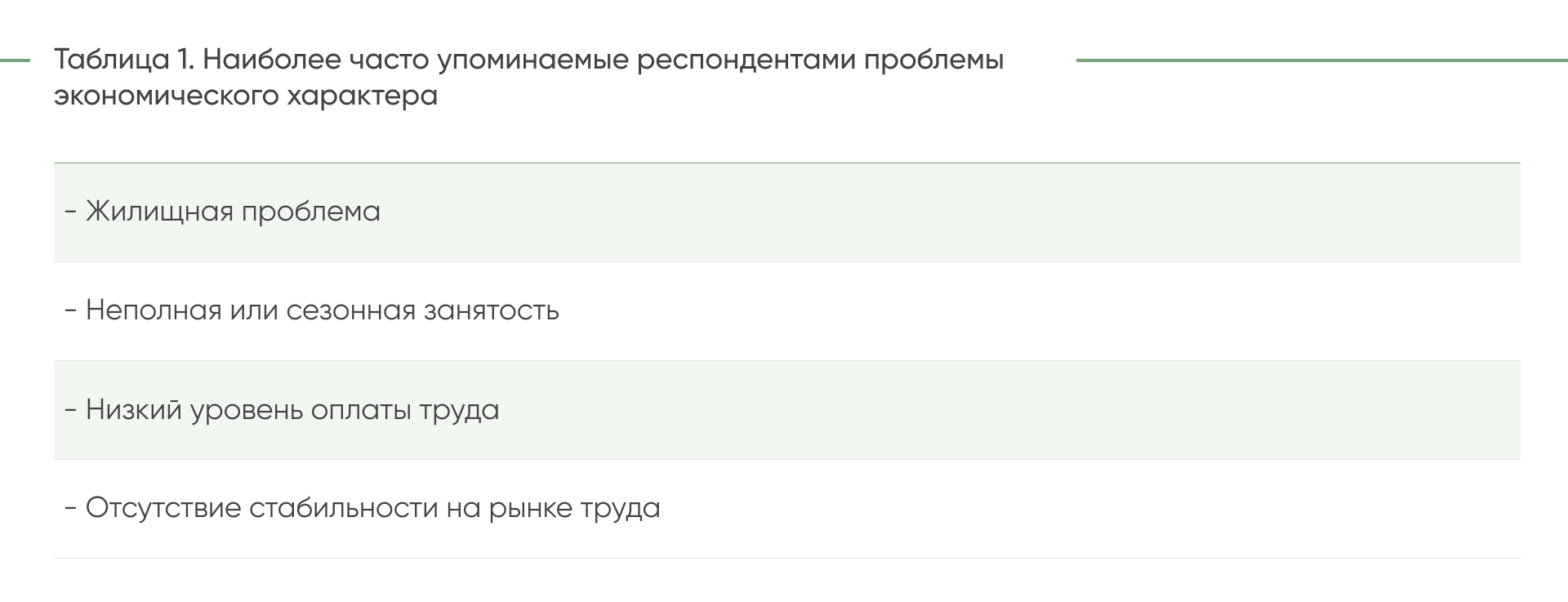

Проблемы экономического характера – первые в ряду указанных

респондентами из имеющихся у молодых людей проблем при выстраивании траектории

жизненного пути, принятии решения о рождении первого и последующих детей (Таблица

1).

Инфографика: Дарья Ковалева

Инфографика: Дарья Ковалева

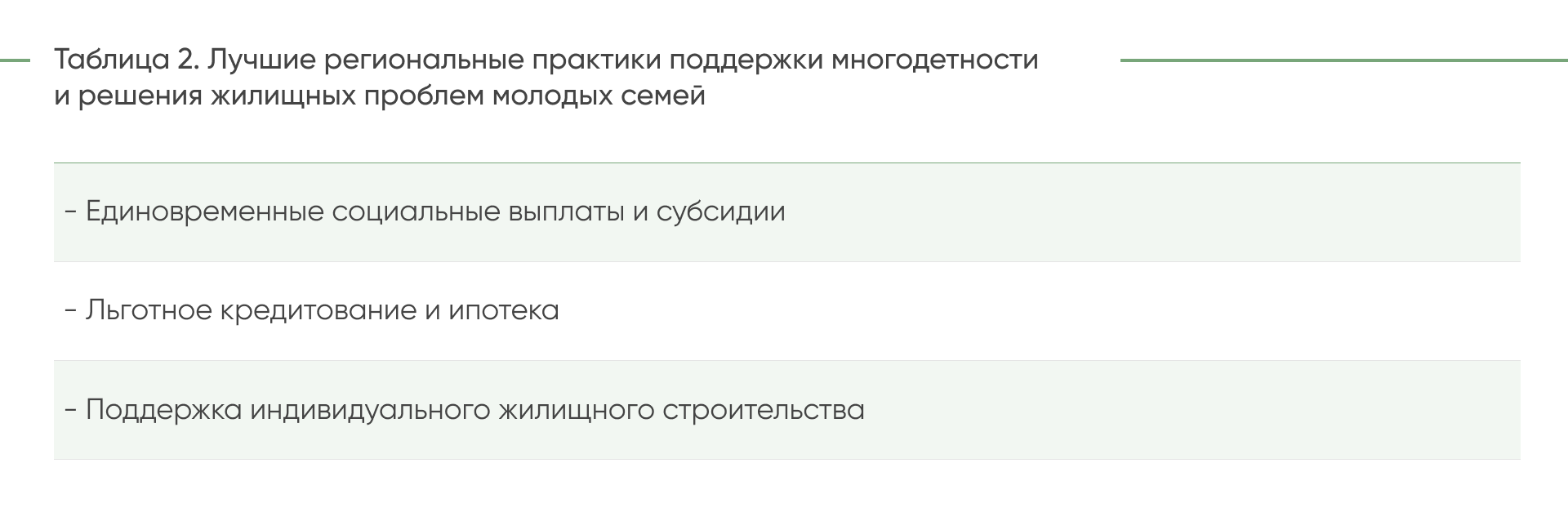

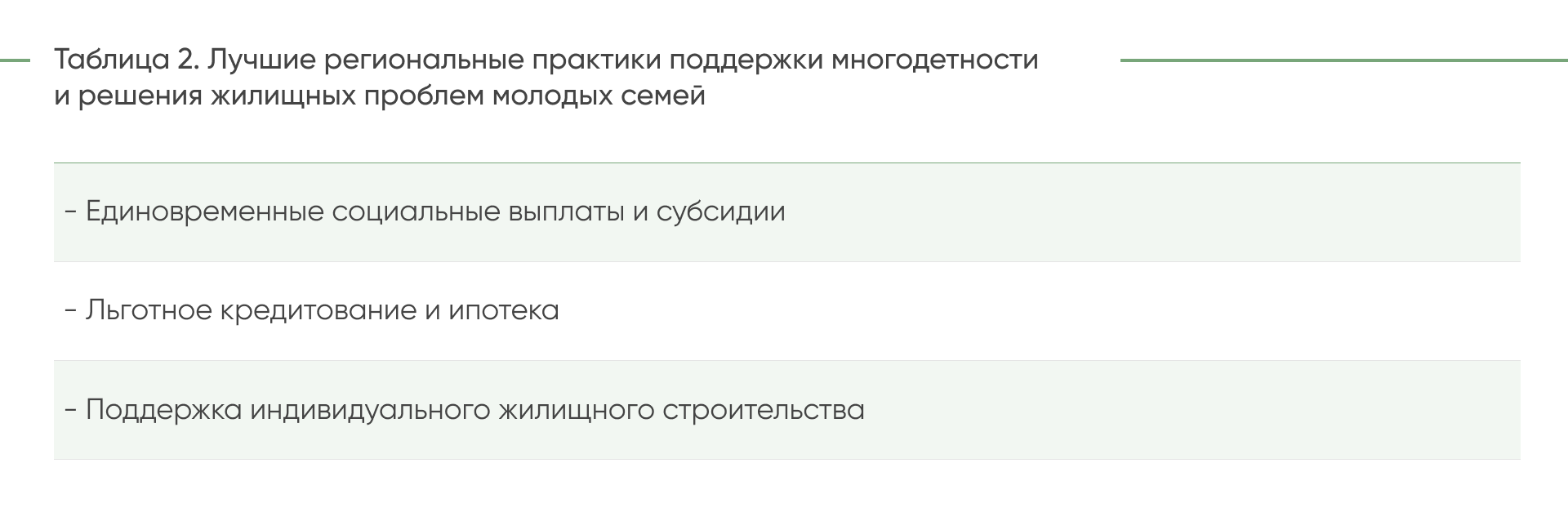

Опыт отдельных регионов показывает, что даже относительно

небольшие затраты на реализацию мер поддержки многодетности, решение жилищной

проблемы молодых семей в настоящее время дают неплохой результат (Таблица 2).

Инфографика: Дарья Ковалева

Инфографика: Дарья Ковалева

Среди регионов, имеющих успехи в демографической политике,

следует указать: Амурскую область, Сахалинскую область, Хабаровский край,

Чукотский автономный округ.

Важными в решении демографических проблем также являются

вопросы достойной современной инфраструктуры, комфортной для семей. Наличие доступных

детских садов, школ, поликлиник, мест досуга, занятия спортом – одно из основных

условий выбора постоянного места жительства молодыми семьями. Здесь имеется

значительный комплекс нерешённых проблем. Жилье в последние десятилетия нередко

строилось без достаточной социальной инфраструктуры. Школы закладывались, но в

меньшем от реальной потребности конкретной местности объёме. Результат – работа

образовательных организаций в две смены, за границами утверждённых нормативов.

Некоторые «спальные жилые массивы» до настоящего времени не имеют поликлиник,

необходимых мест досуга. Частично потребности населения удовлетворяет

малый бизнес. Однако платные медицинские, образовательные и иные услуги ложатся

значительным бременем на молодые семьи, следовательно, являются одним из

факторов, влияющих на их репродуктивные установки, деформирующих их.

На низкий уровень комфортности городской среды обращается внимание

и в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025

года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р [СЗ РФ. 2019. № 7 (ч. II). Ст. 702.].

Имеются трудности с медицинским и санаторно-курортным

обслуживанием многодетных семей, летним отдыхом детей из многодетных семей.

Регионы предпринимают усилия в этом направлении, но они недостаточны. Имеется

хорошая корпоративная практика по поддержке многодетных семей, но она

характерна в основном для организаций крупного бизнеса, охватывает очень узкий

круг семей.

Экономические проблемы семей не могут быть решены в отрыве

от решения макроэкономических и региональных проблем.

В силу занимаемого Россией геополитического и

географического положения необходимо заниматься развитием как экономики в

целом, так и её регионов. В отдельных случаях региональная экономическая

повестка тесно увязана с повесткой отраслевой. К этому есть объективные

географические, исторические и иные предпосылки (наличие крупных месторождений

полезных ископаемых, основные транспортные потоки (коридоры), сложившиеся

промышленные, научные центры, формирующиеся кластеры и другое).

Помимо решения исключительно экономических проблем, для

России важнейшими в контексте обеспечения национальной безопасности являются:

контроль за отдельными территориями (отдалёнными, малодоступными, стратегически

значимыми), постоянное присутствие (проживание, пребывание) граждан (местного

населения, преимущественно сельского и военных) на них.

В Стратегии пространственного развития Российской Федерации упоминаются

приграничные муниципальные, а также сельские территории, требующие значительных

усилий по их социально-экономическому развитию.

Экономический потенциал регионов всерьёз трудно

рассматривать в отрыве от населения, постоянно проживающего на их относительно

обособленной территории. Следовательно, наряду с решением сугубо утилитарных

экономических задач (развитие добычи полезных ископаемых, сельскохозяйственного

либо промышленного производства), необходимо быстро, ускоренными темпами

реализовывать инфраструктурные проекты. Имеется позитивный советский опыт

создания и развития новых населённых пунктов, включая довольно крупные

(численностью в десятки и сотни тысяч жителей). В силу того, что демографические

процессы имеют длительный цикл, необходимо инфраструктурные проекты (развития

новых населённых пунктов, модернизации существующих) сразу же увязывать с

проводимой региональной и общегосударственной социально-экономической

политикой.

В Стратегии пространственного развития Российской Федерации говорится об опережающем

развитии территорий с низким уровнем социально-экономического развития, обладающих

собственным потенциалом экономического роста, а также территорий с низкой

плотностью населения посредством развития опорных населённых пунктов. Под

такими пунктами предлагается понимать населённые пункты, на базе которых будет

достигаться ускоренное развитие инфраструктуры, обеспечивающей реализацию гарантий в сфере образования, доступность

медицинской помощи, услуг в сфере культуры и удовлетворение иных потребностей

населения одного или нескольких муниципальных образований.

Системный подход к решению как сугубо экономических, так и

инфраструктурных проблем, характерных для многих регионов в опорных населённых

пунктах, упрощает и решение социокультурных (ментальных) проблем современной

молодёжи. Создаётся среда, привлекательная для молодых людей наличием работы,

жилья (служебного, личного, находящегося в ипотеке и прочего), доступных

дошкольных и школьных образовательных организаций, медицинских и иных

учреждений. Следовательно, разрушаются имеющиеся психологические и иные барьеры

при принятии семьями решений о рождении детей. Кроме того, концентрация в одном

населённом пункте молодых многодетных семей имеет синергетический эффект.

Благоприятная, комфортная для семей и их детей среда поддерживает

пропагандируемые установки на многодетность.

Пока действующий Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. №

1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на

период до 2025 года» [СЗ РФ. 2007. № 42. Ст. 5009] демографическую политику

сводит к решению отдельных социальных и (или) инфраструктурных задач.

Следовательно, до настоящего времени демографическая,

экономическая, социальная, а также региональная политика реализуются

относительно автономно. Достаточно посмотреть на структуру федеральных органов

исполнительной власти и их функции (Таблица 3).

Инфографика: Дарья Ковалева

Инфографика: Дарья Ковалева

Функции по выработке и реализации государственной политики в

сфере демографии постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 «Об

утверждении Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской

Федерации» [СЗ РФ. 2012. № 26. Ст. 3528] возложены на Министерство труда и

социальной защиты Российской Федерации. В результате социальные выплаты многодетным семьям,

нуждающимся, социальная защита и прочие частные решения не способны оказать

заметного влияния на основные причины, препятствующие стабилизации

демографической ситуации и дальнейшему выходу на устойчивый рост рождаемости в

стране.

Министерство экономического развития Российской Федерации, согласно

постановлению Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437 «О Министерстве

экономического развития Российской Федерации» [СЗ РФ. 2008. № 24. Ст. 2867],

реализует ряд важнейших полномочий в области экономического развития, в том

числе в контексте реализации программ социально-экономического развития,

создания и функционирования особых экономических зон, территориального

планирования и других. Однако в указанном Положении отсутствуют слово «демография»

и производные от него.

Ещё одним особо значимым для рассматриваемой сферы

федеральным органом исполнительной власти является Министерство промышленности

и торговли Российской Федерации, действующее на основании постановления Правительства Российской Федерации от 5

июня 2008 г. № 438 «О Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации» [СЗ РФ. 2008. № 24. Ст. 2868]. Оно реализует

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере промышленного комплекса. Развитие промышленного

потенциала России идёт, если следовать «букве» документа, без учёта решения не

только демографических, но и большинства социальных проблем.

Недостаточное внимание к вопросам демографической политики,

долгосрочного пространственного развития отдельных территорий прослеживается и

из отдельных федеральных законов, формирующих основы специальных правовых

режимов экономической деятельности.

Специальные правовые режимы экономической деятельности –

это, по сути, преференциальные режимы, характеризующиеся особым сочетанием

гарантий, льгот для хозяйствующих субъектов – резидентов обособленной

территории, ведущих отдельные виды предпринимательской и иной экономической деятельности.

В настоящее время такие режимы получили не только достаточное развитие, но и

определенную дифференциацию [См. подробнее: Актуальные проблемы предпринимательского права: учебник / отв. ред. И. В. Ершова. М.: Проспект, 2021. С. 184–185]. Несмотря на их

комплексный характер, в большинстве из них до настоящего времени социальная, а

тем более демографическая, составляющие не представлены. В то же время, наряду

с экономическими эффектами деятельности хозяйствующих субъектов (что является

основой их функционирования и развития), всё большее значение в условиях

геополитической и экономической турбулентности, а также возросшей роли

государства в решении проблем кризисной экономики [См.: Шувалов И. И. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в период социально-экономического кризиса: дис. д-ра юрид. наук. М., 2022. С. 204–274] имеют и иные эффекты (в частности, социальные).

Например, в Федеральном законе от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ

«Об особых экономических зонах в Российской Федерации» [СЗ РФ. 2005. № 30 (часть II). Ст. 3127] слово «социальный» и производные от него используются в контексте

соответствующей инфраструктуры, которая финансируется за счёт средств

федерального, региональных, местных бюджетов.

Большее внимание социальным вопросам, развитию

инфраструктуры отдельных территорий уделено в Федеральном законе от 29 декабря

2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего развития в Российской Федерации» [СЗ РФ. 2015. № 1 (ч. I). Ст. 26]. В самом понятии территории опережающего развития

фиксируется положение о том, что правовой режим осуществления

предпринимательской и иной деятельности на этой территории должен формировать

благоприятные условия для обеспечения ускоренного социально-экономического

развития и создания комфортных условий для жизнедеятельности населения. Сегодня

некоторые территории опережающего социально-экономического развития, несмотря

на их небольшой жизненный цикл и не самые лучшие стартовые условия, уже

показывают хорошие результаты (как экономические, так и социальные).

Однако линейка правовых средств, механизмов стимулирования

создания условий для социального развития, передовой инфраструктуры весьма

скромная. При диверсификации, ориентированности на решение также и демографических

задач (комплексная жилая застройка территорий на основе государственно-частного

партнёрства и другие) они могут стать одним из инструментов развития территорий.

Комплексное управление региональной политикой не лишено

сложностей. Неоднократно предпринимались попытки создания эффективных

управленческих структур. Следует упомянуть Министерство регионального развития,

а также Министерство по делам Северного Кавказа Российской Федерации. К настоящему времени они

упразднены.

Продолжает функционировать Министерство Российской Федерации по развитию

Дальнего Востока и Арктики. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня

2012 г. № 664 «О Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего

Востока и Арктики» [СЗ РФ. 2012. № 28. Ст. 3898] федеральный орган

осуществляет на территории Дальневосточного федерального округа функции по

координации деятельности по реализации государственных программ и федеральных

целевых программ, в том числе долгосрочных. Он же осуществляет функции в

области создания и функционирования территорий опережающего

социально-экономического развития на подведомственных ему территориях.

Следует обратить внимание на наличие в документе положения

об осуществлении Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики мониторинга реализации мер демографической

политики. Однако мониторинг соответствующих мер не свидетельствует о проведении

данным федеральным органом исполнительной власти полноценной демографической

политики.

Выводы и предложения

Вопросы демографической политики в единой системе мер

социально-экономического и пространственного развития страны до настоящего

времени в специальной юридической литературе практически не рассматривались.

Экономическая политика чаще всего рассматривалась в отрыве от политики социальной

и демографической. Системный подход предполагает решение проблем демографии в

увязке с решением национальных и региональных экономических задач, с

одновременным разрешением вопросов правового характера.

К настоящему времени созданы правовые предпосылки для

ускоренного развития отдельных территорий, что позволяет более эффективно

решать стоящие перед обществом и государством не только

социально-экономические, но и демографические задачи.

Специальные правовые режимы позволяют осуществлять более

тонкую настройку наиболее важных групп социально-экономических и иных отношений

на формирующихся и развивающихся территориях опережающего развития, территориях

опорных пунктов и подобным им. Однако до настоящего времени имеющиеся правовые средства и механизмы не увязаны с

государственной демографической политикой, что, на наш взгляд, является

упущением законодателя. Кроме того, на федеральном уровне пока не созданы

эффективные механизмы управления, позволяющие ставить и эффективно решать

задачи демографического развития страны в целом и её отдельных регионов.

Наряду с формированием комплексных правовых режимов,

позволяющих ускоренными темпами развивать отдельные территории, увеличивать

численность населения ряда регионов, необходимо также ставить вопрос о создании

специального федерального органа, органов, структурных подразделений отдельных

федеральных органов исполнительной власти, реализующих управленческие функции в

области демографии, координации проводимых политик (экономической, социальной,

пространственного развития и других).

Библиография

1. Актуальные

проблемы предпринимательского права: учебник / отв. ред. И. В. Ершова. – М. :

Проспект, 2021. – С. 448.

2. Доклад «О

лучших практиках поддержки многодетных семей в субъектах Российской Федерации».

– М. : Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов,

2022. – С. 84.

3. Мохов А.

А. Ментальная безопасность и ментальный иммунитет // Современное право. – 2023.

– № 2. – С. 19–23.

4. Шувалов

И. И. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в период

социально-экономического кризиса: дис. д-ра юрид. наук. – М., 2022. – С. 401.

Оригинал публикации: Вестник Университета имени О. Е.

Кутафина (МГЮА). – 2023. – № 6(106). – С. 59-67. – DOI 10.17803/2311-5998.2023.106.6.059-067.

Инфографика: Дарья Ковалева

Инфографика: Дарья Ковалева