Семейные ценности и репродуктивные установки студенческой молодёжи: рожать нельзя откладывать

Автор: Бессчетнова О. В., доктор социологических наук, профессор, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской федерации (Москва, Россия)

Инфографика: Дарья Мамонова

В настоящее время как в нашей стране, так и за рубежом (Индия, США, Китай, Нигерия, Пакистан) наблюдается замедление темпов роста населения. К 2100 году средние мировые демографические прогнозы показывают сокращение популяции практически в два раза по сравнению с современным, что может повлечь социально-экономические, политические, культурные и другие последствия. Острота ситуации заставляет правительства принимать меры уже сейчас, чтобы избежать пессимистических сценариев развития событий в будущем. В нашей стране важная роль в стабилизации населения, сохранении народа России отводится в том числе национальным проектам «Демография» (2018–2024) и «Семья» (2025–2030).

В статье использованы методы общелогического (обобщение, анализ, синтез) и эмпирического (опрос) характера. В 2024 году было проведено социологическое исследование методом онлайн-анкетирования (n=185), в котором приняли участие студенты московских вузов в возрасте 18–29 лет с целью изучения семейных ценностей и репродуктивных установок современной студенческой молодёжи.

Проведённое исследование показало, что современная молодёжь даёт высокую оценку институту семьи, подчёркивая её важные социальные функции по воспроизводству, воспитанию, социализации, поддержке и защите своих членов, и в большинстве своём ориентируется на полную семью с двумя детьми, созданную на основе зарегистрированного брака. Поэтому, на наш взгляд, именно высокая степень ответственности в условиях неопределённости и риска в сфере образования, труда и занятости, прагматичный подход к обеспечению своего будущего и жизни своих детей в условиях сильной социальной дифференциации, заставляет молодых людей откладывать вступление в брак и рождение детей на более поздний возраст.

Предпринятые меры государственной демографической политики не смогли кардинально изменить репродуктивные установки молодёжи фертильного возраста, в связи с чем необходим поиск эффективных способов стимулирования рождаемости на основе дальнейшего осмысления эндогенных и экзогенных факторов, учёта результатов исследований отечественных и зарубежных учёных для решения существующих демографических проблем.

Ключевые слова: молодёжь, репродуктивные установки, ценности, семья, демографическая политика, национальный проект.

Фото: freepik. com

Введение

Одним из направлений Стратегии национальной безопасности РФ является сбережение народа России и развитие человеческого потенциала, что конкретизируется через «обеспечение достойной жизни и свободного развития человека, создание условий для укрепления здоровья граждан, увеличение продолжительности жизни, снижение смертности, улучшение жилищных условий, расширение возможностей для получения качественного образования; поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, лиц с инвалидностью и пожилых граждан, воспитание детей, их всестороннее духовное, нравственное, интеллектуальное и физическое развитие»; особо подчёркивается, что «повышение рождаемости становится обязательным условием для увеличения численности населения России» (О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400).

Снижение рождаемости – общемировой тренд. Учёные из Университета Вашингтона (США), используя метод моделирования на основе критериев рождаемости, миграции и смертности, разработали несколько прогнозных демографических сценариев. В частности, в среднем (базовом) сценарии указывается, что численность мирового населения достигнет пика в 9,73 млрд чел. (8,84– 10,9) в 2064 году, а затем начнёт снижаться до 8,79 млрд чел. к 2100 году (6,83–11,8). Базовые прогнозы были сделаны для пяти крупнейших стран мира к 2100 году: Индия (1,09 млрд [0,72–1,71]), Нигерия (791 млн [594–1056]), Китай (732 млн [456–1499]), США (336 млн [248–456]) и Пакистан (248 млн [151–427]). К этому моменту люди старше 65 лет будут составлять 2,37 млрд чел. (1,91–2,87) в возрастной структуре населения планеты, в то время как лица моложе 20 лет лишь 1,70 млрд чел. (1,11–2,81). К 2050 году в 151 стране суммарный коэффициент рождаемости прогнозируется ниже уровня простого воспроизводства (СКР <2,1); для 23 стран, включая Японию, Таиланд, Испанию и Китай, характерно сокращение населения порядка 50% с 2017 по 2100 год [1, с. 1285], что может привести к непредсказуемым экономическим, социальным и геополитическим последствиям.

В нашей стране, на основании данных Всероссийской переписи населения 2021 года, Росстатом были разработаны три варианта демографического прогноза (средний, низкий и высокий) до 2045 года. Согласно базовому сценарию к началу 2046 года население страны сократится до 138,8 млн чел. За период с 2024 по 2032 гг. численность популяции будет уменьшаться более чем на 400 тыс./год, естественная убыль составит 600– 700 тыс. чел ежегодно; начиная с 2032 года темпы сокращения населения замедлятся и к 2041– 2045 гг. потери достигнут 200 тыс. чел/год (Росстат представил три варианта прогноза численности населения РФ к 2046 году // Интерфакс. 9 января 2024 г.). В связи с этим, по мнению отечественных экспертов из Института демографии имени Вишневского НИУ ВШЭ, «для компенсации убыли населения необходимо в течение восьмидесяти лет привлекать от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов, иначе к 2100 году население страны может снизиться более чем в два раза – до 67,4 млн чел.» [2, с. 56].

Сегодня наиболее острая демографическая ситуация складывается в ряде субъектов РФ: Еврейской автономной области, Республике Алтай, Вологде и на Камчатке; положительный естественный прирост демонстрируют лишь республики Северного Кавказа. В 2024 году наблюдались рекордно низкие значения рождаемости (8,5 на 1000 населения), характерные для 2000 года, наряду с ростом смертности населения (12,5 на 1000 населения) по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (8,7 и 11,9 соответственно). В 2023 году суммарный коэффициент рождаемости в России составлял 1,41 (против 1,5 в 2021 году), что на 35% ниже уровня простого воспроизводства; в то время как в перспективе ставится задача увеличить данный показатель до 1,6 к 2030 и 1,8 к 2036 году, в том числе за счёт рождения третьих и последующих детей (О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года: Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309).

Для достижения целей и задач стратегического развития страны на средне- и долгосрочную перспективу по инициативе Президента РФ В. В. Путина с 2018 по 2024 г. были реализованы сорок четыре государственные программы по пяти основным направлениям – «Новое качество жизни» (11 государственных программ), «Инновационное развитие и модернизация экономики» (18), «Обеспечение национальной безопасности» (5), «Сбалансированное региональное развитие» (6) и «Эффективное государство» (4), а также двенадцать национальных проектов, среди которых «Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Экология», «Жильё и городская среда», «Производительность труда и поддержка занятости» и другие. По заявлению заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой, сделанному на совещании с представителями российских регионов, «в 2022 году на реализацию нацпроекта “Демография” было предусмотрено 747 млрд рублей. Кассовое исполнение составило 99,6%, что является одним из самых высоких показателей среди всех национальных проектов» («Татьяна Голикова провела совещание по вопросам реализации нацпроекта «Демография». 9 февраля 2023 г.).

Вместе с тем, несмотря на достижение положительных результатов в ходе реализации национальных проектов, был выявлен ряд проблем, которые следует учитывать при планировании последующих мер государственной демографической политики, в том числе в сфере улучшения жилищных условий семей с детьми (в настоящее время льготная ипотека под 6% предоставляется с рядом условий – рождение второго и последующих детей после 01.01.2018 года, приобретение жилья только на первичном рынке); увеличение размера ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, при потере дохода неработающей матери порядка 60% и стабилизации семейного бюджета в связи с рождением каждого последующего ребёнка (51% многодетных семей в России живут за чертой бедности); введение дополнительных мер поддержки при рождении четвёртых и последующих детей; необходимость внедрения новых механизмов стимулирования рождаемости за счёт предоставления права детям из многодетных семей на получение бесплатного высшего образования (позитивный опыт Сахалинской области); повышение доступности средств регионального материнского капитала, устранение дополнительных условий при его получении, что вызывает негативную реакцию со стороны населения (например, в Костромской области доля многодетных семей, получивших региональный материнский капитал, составляет порядка 5% из-за необходимости предварительной постановки на учёт в качестве нуждающегося в жилом помещении по договору социального найма) («О ходе реализации национального проекта «Демография». Парламентские слушания. Совет Федерации Федерального Собрания РФ).

Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» заложил основы для претворения в жизнь девятнадцати национальных проектов, продолжая планомерный курс на поддержку семей с детьми, увеличение рождаемости, сохранение традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, в рамках национальной цели по сохранению населения, укреплению здоровья, повышению благополучия людей, поддержку семьи.

Преемником завершившегося национального проекта «Демография» стал новый национальный проект «Семья», запланированный к реализации с текущего года, который включает в себя пять федеральных проектов: «Поддержка семьи», «Многодетная семья», «Охрана материнства и детства», «Старшее поколение», «Семейные ценности и инфраструктура культуры». Он предусматривает как ставшие традиционными меры государственной поддержки семей с детьми – материнский капитал, единое пособие, семейную ипотеку, так и новые инициативы – семейную налоговую выплату, создание комнат матери и ребёнка для молодых семей в вузах, позволяющих молодым родителям совмещать воспитание детей и получение профессионального образования; строительство женских консультаций, перинатальных центров, охрану и укрепление здоровья, в том числе репродуктивного, проведение молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности; расширение программы бесплатного лечения бесплодия и проведения ЭКО; модернизацию детских больниц, дошкольных учреждений; учреждений культуры, создание условий для проведения семейного досуга, сближения представителей разных поколений; скидки в размере 50% на авиабилеты для детей до 12 лет и много другое.

Помимо мероприятий, предусмотренных паспортами национальных, федеральных и региональных проектов, в ряде субъектов РФ (Орловская область, Хабаровский край, Республика Карелия) приняты дополнительные меры, стимулирующие рождаемость в когортах женщин до 25 лет, которые предусматривают единовременную выплату студенткам, проживающим на территории данных регионов и обучающимся по очной форме обучения в колледжах и вузах; а также увеличение размера пособия по беременности и родам до размера минимального размера оплаты труда (с 1.01.2025 – 22 440 рублей, до этого – в размере стипендии).

Кроме того, выдвигаются частные инициативы, поступающие от корпуса депутатов различных политических партий и профильных министерств, направленные на повышение рождаемости и улучшение положения семей с детьми: внесение в Государственную Думу законопроекта об увеличении размера пособия по уходу за ребёнком до 60% от среднего заработка (сенаторы от партии ЛДПР Е. Афанасьева, В. Деньгин) («В Госдуме предложили увеличить пособия по уходу за ребёнком» // Коммерсантъ. 16 января 2025 г.); предложение об увеличении оплачиваемого периода декретного отпуска до трёх лет (Председатель комитета Госдумы по защите семьи от партии КПРФ Н. Останина) (Депутат Госдумы Останина поддержала идею об увеличении декрета до трёх лет // Коммерсантъ. 12 января 2025 г.); о бессрочном характере выплаты материнского каптала (в настоящее время до 31.12.2030) (Министерство труда и социальной защиты РФ) («Минтруд предложил продлить программу маткапитала до 2030 года» // Коммерсантъ. 14 января 2025 г.); расширение программы жилищного кредитования, снижение ставки семейной ипотеки до 3% для многодетных семей, а для многодетных родителей – выдача беспроцентной ссуды до 35 лет (лидер партии «Справедливая Россия» С. Миронов) («Депутат Миронов придумал, как поднять рождаемость в полтора раза»).

Наряду с позитивными были утверждены меры «запретительного» характера: принятие Федерального закона от 23.11.2024 № 401-ФЗ «О внесении изменений в статью 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», запрещающего распространение информации, «пропагандирующей отказ от деторождения», нарушение которого наказывается штрафом до 400 тыс. для физических лиц, до 800 тыс. руб. для должностных лиц и до 5 млн руб. для юридических лиц (О внесении изменений в статью 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 23.11.2024 № 401-ФЗ); предложения от региональных органов власти, в частности – принятие законопроектов о запрете склонения женщин к абортам (Курская область), об исключении медицинских организаций частной системы здравоохранения из числа медицинских организаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности (Нижегородская, Липецкая, Челябинская области; Республики Крым, Мордовия, Татарстан). Некоторые инициативы вызвали негативное отношение общественности и не прошли утверждение парламентариев – введение налога на бездетность (депутат от Единой России А. Гурулев); предоставление отцу права на развод с беременной женой, если ребёнок не общий (внефракционный депутат Е. Марченко); законопроект, обязывающий суд принимать меры к примирению супругов с общими несовершеннолетними детьми при расторжении брака и обязывающий их пройти психологическую консультацию (группа депутатов и сенаторов от Единой Росси во главе с вице-спикером Думы А. Кузнецовой).

В настоящее время активизация деятельности государства, направленной на повышение рождаемости, обусловлена, на наш взгляд, рядом факторов: чёткой установкой руководства страны на повышение рождаемости; закреплением демографической повестки в законах и нормативно-правовых документах; позиционированием многодетности в качестве приоритетной формы российской семьи в настоящем и будущем; фиксацией на основных функциях семьи как социального института – репродуктивной, воспитательной, социализирующей как оплоте российской государственности, основанной на традиционных духовно-нравственных ценностях; стремлением избежать исполнения пессимистического демографического прогноза, предполагающего стремительную убыль населения, уменьшение лиц трудоспособного и увеличение людей пенсионного возраста в социально-демографической структуре населения, что чревато негативными последствиями для экономики, национальной безопасности и суверенитета страны.

Обзор литературы

В современной отечественной и зарубежной научной литературе для объяснения причин трансформаций демографического поведения современных поколений молодёжи фертильного возраста как в нашей стране, так и за рубежом, выражающихся в более позднем вступлении в брак, росте сожительств, разводов, откладывании рождения детей на более поздний срок, существует ряд объяснений [3].

Во-первых, по мере повышения уровня жизни детей индивидуальные ценностные ориентации смещаются в сторону приоритета самореализации [4; 5], что неизбежно приводит к увеличению среднего возраста вступления в брак и рождения детей либо вообще снижает готовность связывать себя узами официального брака и желанием иметь потомство, что приводит к распространению одиночества, сожительств, разводов, неполных семей и рождения внебрачных детей.

Во-вторых, некоторые исследователи [6; 7] обращают внимание на связь между уровнем образования, гендерными нормами и созданием семьи, утверждая, что распространение в обществе гендерно-эгалитарных норм, сближение женских и мужских гендерных ролей способствует повышению рождаемости и стабильности брачного союза. В-третьих, создание семьи рассматривается через призму экономической целесообразности – как разница между выгодой (получением высокооплачиваемой работы) и издержками (необходимостью вкладывать в развитие своего человеческого капитала, получить образование, приобрести профессиональную квалификацию и мастерство). Чтобы в дальнейшем не только сохранить, но и повысить свой социальный статус и уровень благосостояния [8], индивид должен сосредоточиться преимущественно на карьере, а не на создании семьи и рождении детей. Кроме того, желание достичь статуса и уровня жизни родительской семьи мотивирует молодых супругов/партнёров откладывать деторождение на неопределённый срок [9]; необходимость найти себе «достойного» спутника жизни увеличивает время на поиск брачного партнёра, в связи с чем добрачное сожительство рассматривается как приемлемая форма семьи, позволяющая в любой момент переключиться на нового, более статусного кандидата [10].

В-четвёртых, процессы глобализации и постиндустриализации оказывают влияние на жизненный цикл семьи, вызывая экономическую неопределённость, нестабильность на рынке труда, повышая риск потери работы, дохода, отказа от привычного образа жизни, что заставляет молодых людей выбирать такие модели семьи, которые не связаны с долгосрочными обязательствами (например, сожительство), что, однако, характерно не для всех социальных страт.

Родители с более высоким уровнем дохода и образования оказывают существенную поддержку своим детям, вкладывая средства в их человеческий капитал, стараясь минимизировать риски их нисходящей социальной мобильности, что может привести к отсрочке вступления в брак и родительства [11; 12].

В-пятых, структура родительской семьи (полная/неполная), качество детско-родительских отношений имеют важное значение для формирования у детей желания создавать собственную семью, что объясняется не столько социально-экономическими различиями, сколько ценностями и предпочтениями родителей, их способностью принимать участие в жизни детей, стрессом, вызванным разводом, что непосредственно влияет на механизмы межпоколенной трансмиссии семейного демографического поведения [13]. Как правило, дети из неполных семей с большей вероятностью намного раньше станут родителями, у них выше вероятность развода и повторения судьбы собственных родителей по сравнению с детьми из полных семей, которые откладывают родительство до вступления в брак [14].

Результаты отечественных исследований последних лет [15; 20] показывают, что участники опросов невысоко оценивают эффективность предпринятых государством мер в сфере повышения рождаемости, которые не смогли кардинально изменить репродуктивные установки молодёжи фертильных возрастов, что требует, во-первых, дальнейшего научного осмысления причин, вызывающих изменение взглядов на брак, семью, детей; во-вторых, принятия во внимание результатов исследований отечественных и зарубежных учёных, учёта прошлых ошибок и трудностей при реализации соответствующих государственных программ, национальных, федеральных и региональных проектов; в-третьих, поиска эффективных способов стимулирования деторождения в рамках совершенствования и дополнения мер государственной демографической политики.

Материалы и методы

За последнюю декаду написано довольно много работ в сфере демографии, социологии, педагогики, экономики, психологии, посвящённых изучению причин снижения рождаемости и описывающих данный феномен с позиции макро- и микроподходов. Однако, несмотря на это, следует констатировать отсутствие современных социологических монографических исследований о молодёжных установках и практиках репродуктивного поведения, что вызывает необходимость в проведении описательных и аналитических исследований как на региональном, так и на общенациональном уровне.

Целью данного исследования является теоретический анализ текущего состояния государственной демографической политики РФ, усилий, предпринимаемых органами государственной власти на федеральном, региональном, локальном уровнях, политическими партиями, отдельными активистами, направленных на повышение рождаемости, а также эмпирическое изучение закономерностей и противоречий формирования семейных ценностей и репродуктивных установок современной студенческой молодёжи (на примере московского студенчества).

Основными гипотезами исследования выступили предположения о том, что современная молодёжь, во-первых, не отрицает ценности семьи, её функционала и предназначения, во-вторых, вкладывает в понятие «семья» свои смыслы (семья – это двое любящих людей; семья – это муж, жена, ребёнок/дети), в-третьих, более ответственно подходит к созданию семьи и рождению детей, что влечёт за собой «негативные последствия» (длительные сожительства, откладывание деторождения, стремление к получению образования и карьерному росту).

В этой связи в 2024 году было проведено социологическое исследование методом онлайн-анкетирования, в котором приняли участие 185 респондентов от 18 до 29 лет (80,5% девушек и 24,8% юношей), обучающихся по очной форме обучения в трёх московских вузах – Финансовом университете при Правительстве РФ, Государственном университете управления при Правительстве РФ, Российском государственном университете социальных технологий – и выразивших добровольное согласие принять участие в опросе. Медианный возраст респондентов составил 18,5 лет. Большинство опрошенных принадлежат к возрастному диапазону 18–22 года, воспитывались в полной семье, на момент опроса не состояли в официальном браке (50,3%) и не имели детей (лишь 2,7 % указали на наличие ребёнка); две трети студентов проживали совместно с родителями, треть – самостоятельно (в студенческом общежитии, на съёмной квартире); 45,9% опрошенных состояли в отношениях.

Для достижения целей исследования использовалась целевая одноступенчатая нерепрезентативная выборка, основанная на трёх критериях: возрасте, широкой географии территории проживания респондентов (в выборке представлены студенты из различных субъектов РФ до переезда в столицу с целью получения высшего образования) и принадлежности к поколению зуммеров, чей активный период социализации пришёлся на потребление цифровых технологий. Выборка обусловлена тем, что, с одной стороны, данная социальная группа молодёжи претерпела значительное влияние социально-экономических, политических и идеологических факторов на процесс формирования их ценностных ориентаций, в том числе отношение к браку, семье и рождению детей, с другой стороны, именно данной группе молодёжи фертильного возраста в скором времени предстоит принимать решения относительно создания собственной семьи и деторождения. Стихийный тип выборки обусловлен гомогенным характером выборочной совокупности, что обусловило её объём, а наличие респондентов, приехавших в столицу с целью получения профессионального образования из различных субъектов РФ, позволило расширить географию исследования.

Онлайн-анкета была размещена на платформе Yandex.Forms в течение месяца, заинтересованным респондентам была выслана ссылка с просьбой заполнить анкету максимально полно. Анкета состояла из трёх блоков вопросов, посвящённых:

1) изучению субъективного отношения к семье, её функционалу («Семья – это что?», «Семья – она какая?», «Семья – что делает?»);

2) ценностям брака («Какие семейные ценности являются наиболее значимыми для Вас?», «Какие потребности, по Вашему мнению, в наибольшей степени влияют на принятие решения о вступлении в брак?», «Какая форма брачного союза, на Ваш взгляд, наиболее предпочтительна для Вас?»);

3) семье и детям («Какие жизненные ценности имеют для Вас сегодня наибольшее значение / общественное признание?», «По Вашему мнению, сколько детей должно быть в семье?», «Какие семейные ценности Вам дороже всего?»). Результаты опроса были обработаны при помощи программы Excel.

Результаты

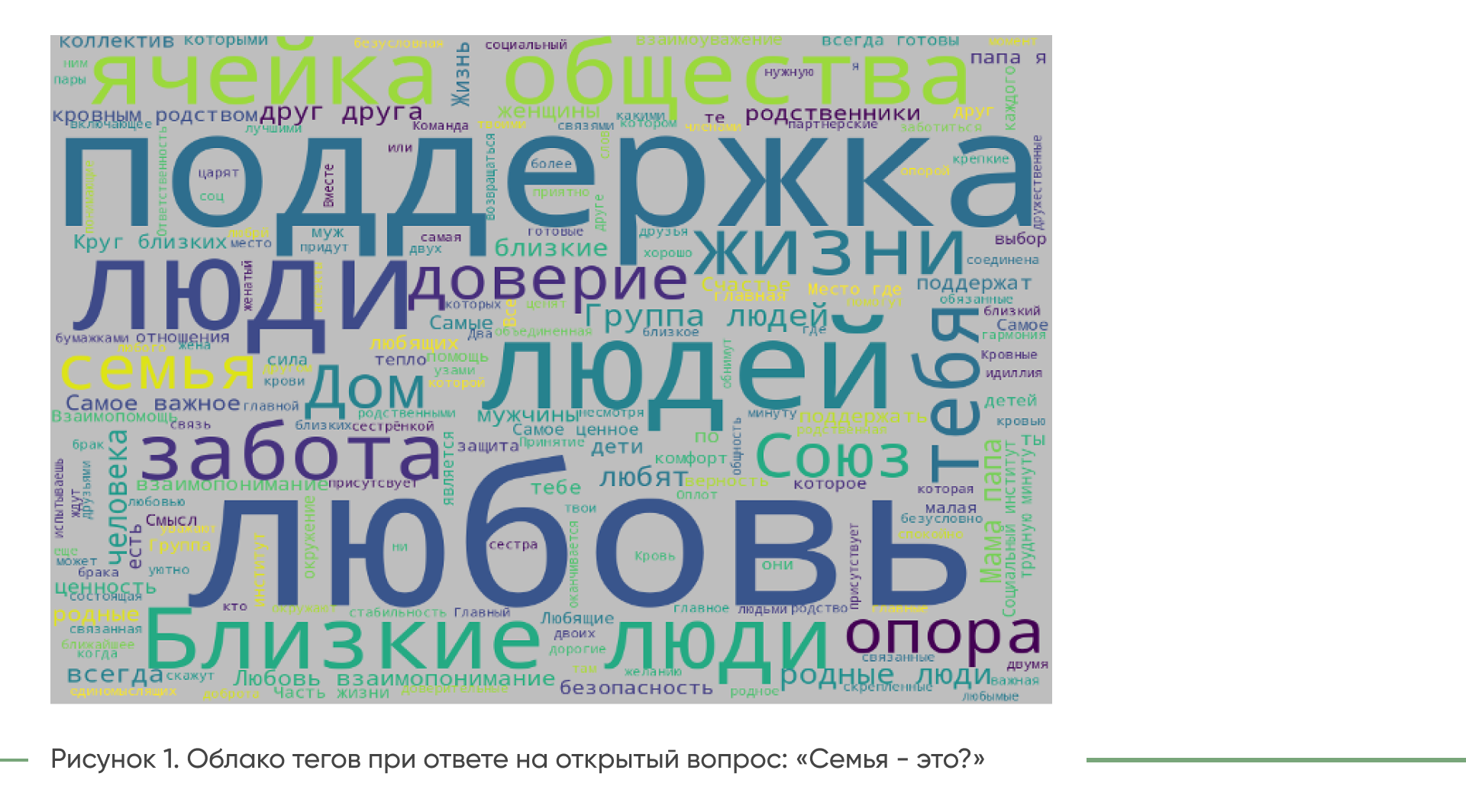

Результаты опроса показали позитивное видение респондентами семьи как микромира, являющегося опорой, сообществом родных людей или союзом влюблённых, основанного на доверии, верности, взаимной любви, призванного оказывать взаимопомощь, поддержку, дарить тепло и заботу (Рисунок 1).

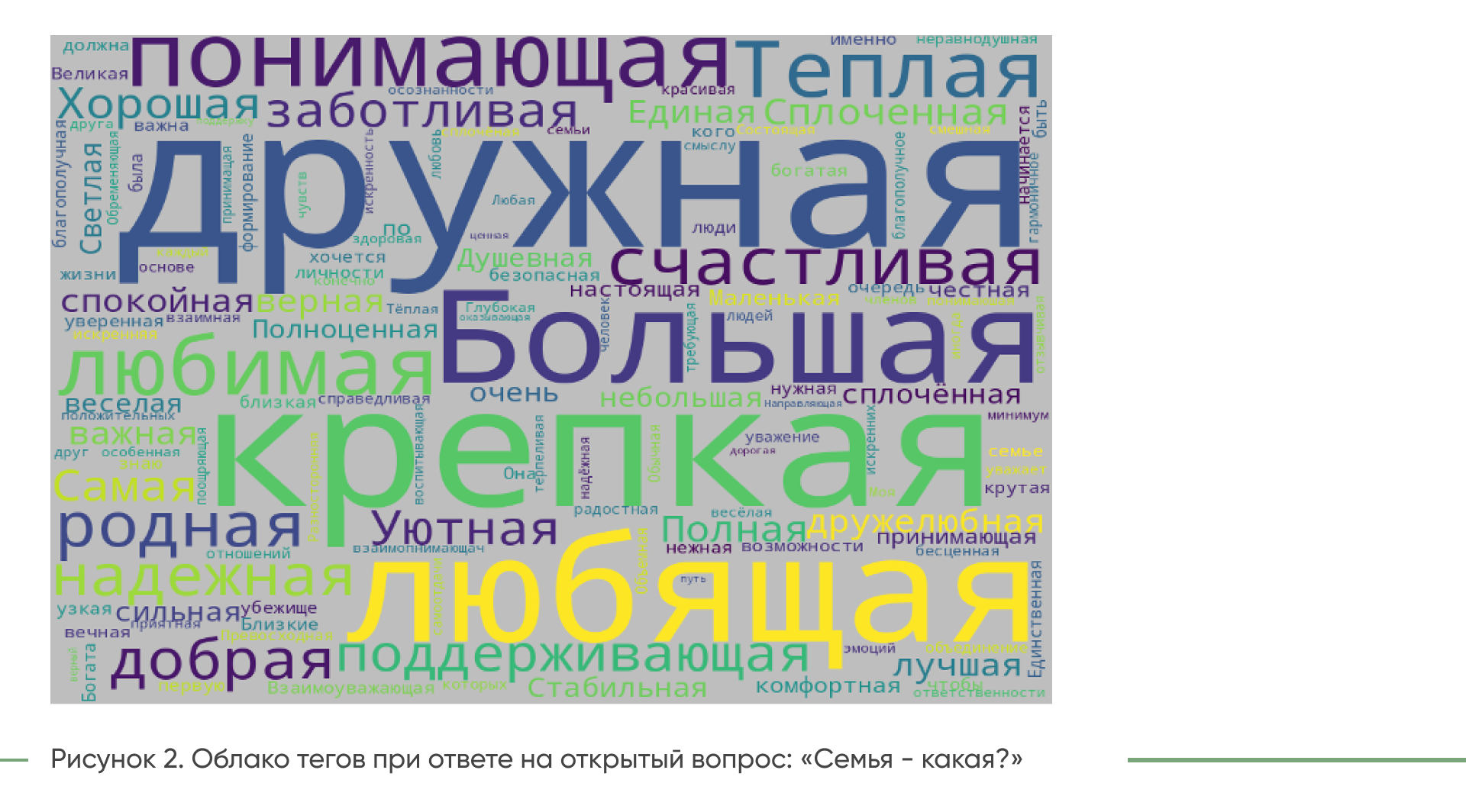

При описании семьи информанты характеризуют её исключительно положительно, используя позитивные эпитеты: дружная, большая, крепкая, счастливая, любящая, полноценная, понимающая (Рисунок 2). Каждый второй полагает, что «без семьи человеку нельзя», каждый третий – что «рано или поздно человек создаёт семью».

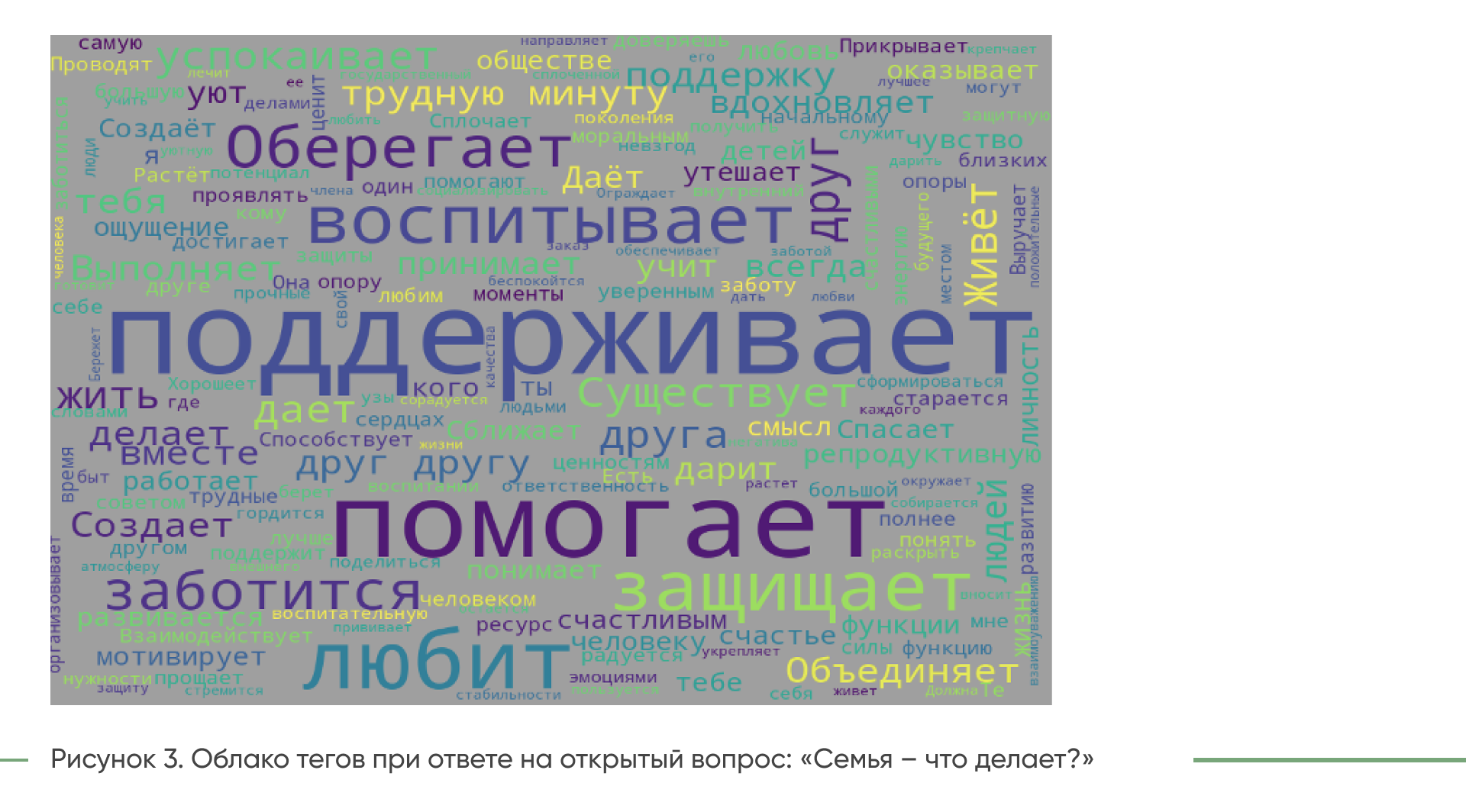

Характеризуя функции семьи, респонденты указывают на её традиционное предназначение: помогать, воспитывать, поддерживать в сложной жизненной ситуации, защищать от опасностей, объединять и вдохновлять на новые свершения (Рисунок 3).

По мнению студенческой молодёжи, за последние годы отношение к институту брака существенно снизилось (82,6%). Более половины опрошенных (60,5%) считают для себя наиболее приемлемым официальный брак, заключённый в органах ЗАГС без венчания в церкви, треть респондентов дополнительно настаивает на церковном обряде и лишь 3,8% рассматривают для себя свободные отношения.

Ведущими мотивами вступления в брак студенты называют эмоционально-психологическую поддержку (67,6%), заботу о здоровье и отдыхе, совместный досуг (42,2%), рождение детей, продолжение рода (40,0%), материальную обеспеченность (35,1%), любовь (27,0%), самореализацию и самовыражение (22,2%) (вопрос предполагал выбор нескольких вариантов ответа (не более 3), что даёт суммарное значение более 100%). Составление брачного контракта поддерживают 60,5% информантов, 8,5% его не одобряют, треть остальных затруднились ответить.

Наибольшее влияния на брачное поведение оказывают: социально-экономический статус (59,4%), наличие жилья (50,8%), работы (47,0%), правовой защищённости (40,5%), в наименьшей степени респонденты склонны фокусироваться на роли информационной, пространственной, культурной, политической и досуговой среды. Поэтому закономерно, что наиболее благоприятным периодом для вступления в брак 84,9% респондентов считают возрастной период от 20 до 30 лет. На вопрос «Какую из форм нетрадиционного брака Вы считаете для себя допустимой?» 67,5% респондентов дали ответ «сожительство», 64,8% – «брак без детей», немногим менее трети (27,0%) согласны на гостевой брак, 2,7% – на однополый, 4,8% не приемлют ни одного из альтернативных брачных союзов (Вопрос предполагал выбор нескольких вариантов ответа (не более 3), что даёт суммарное значение более 100%.). К основным преимуществам официального брака отнесены: юридическая защита – закрепление законных прав и обязанностей супругов, возможность принимать решения относительно здоровья одного из них на законных основаниях; государственная поддержка семьи, льготы и выплаты; финансовая стабильность и безопасность в случае развода; уверенность в партнёре и будущем; повышение доверия друг к другу; показатель серьёзности намерений при ведении общего быта и воспитания детей. Среди преимуществ незарегистрированного брака отмечались свобода и независимость партнёров, мобильность, низкая степень ответственности; отсутствие бюрократических сложностей и издержек при разрыве отношений; гибкость в решении финансовых и имущественных проблем.

При этом 99,8% молодёжи уверены, что у семьи есть будущее, большинство склоняется к тому, что семья видоизменится, но полностью не исчезнет.

Наивысшую ценность для молодых людей в семье представляют проявление любви к супругу (е) (91,3%), семейное единство и взаимовыручка (85,9%), эмоционально-психологический комфорт, защита от стрессов (85,4%), а также домашний очаг и бытовой комфорт (70,3%). Более половины молодых людей (58,9%) придерживается идеологии равноправия в определении лидерства в современных российских семьях, остальные 41,1% склонны традиционно видеть главой семьи мужчину.

Подавляющее большинство респондентов считают полноценной семью с детьми: 58,4% – с двумя, 22,2% – с одним ребёнком и 17,3% – с тремя и более. На вопрос «Сколько детей Вы планируете иметь при создании собственной семьи?» почти половина респондентов ответили, что планируют иметь двоих детей; 21,6% – одного ребёнка; 15,6% – троих детей; 11,9% – ни одного. Результаты авторского исследования коррелируют с данными ВЦИОМ: идею многодетности поддерживают лишь 39% поколения зуммеров, в отличие от представителей более старших возрастов (68%), кроме того, традиционно в малых городах и сельской местности считают многодетность более привлекательной по сравнению с жителями больших городов и мегаполисов (Многодетная семья: оценка и отношения. ВЦИОМ. 25 апреля 2024 г.).

Более половины опрошенных считают, с одной стороны, что государство не должно вмешиваться в сферу развития семьи, вместе с тем, с другой стороны, треть не согласна с тем, что меры государственной поддержки должны распространяться только на семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении; около 40% делегируют государству право охраны и активного возрождения традиционных семейных ценностей.

Авторское исследование показало, что современная молодёжь даёт высокую оценку институту семьи, подчеркивая её важные социальные функции по воспроизводству, воспитанию, социализации, поддержке и защите своих членов. Вместе с тем, молодые люди сами не стремятся в скором времени связать себя узами брака и родить детей, обосновывая это необходимостью «встать на ноги» и «пожить для себя», т.е. получить образование, начать работать, самореализоваться в профессии или сделать карьеру, повысить свой уровень благосостояния, накопить на собственное жильё (первоначальный ипотечный взнос), заняться саморазвитием, сделать вклад в свой человеческий капитал. В этой связи из результатов исследования становится очевидным, что молодёжь не отрицает традиционных семейных ценностей, в большинстве своём она ориентируется на полную семью с двумя детьми, созданную на основе зарегистрированного брака. Поэтому, на наш взгляд, именно высокая степень ответственности, прагматичный подход к обеспечению своего будущего и жизни своих детей в условиях сильной социальной дифференциации, неопределённости и риска в сфере образования, труда и занятости, заставляет молодых людей откладывать вступление в брак и рождение детей на более поздний возраст, для того чтобы повысить шансы на сохранение и упрочение привычного образа жизни, минимизируя риски нисходящей социальной мобильности [16; 17; 18].

Обсуждение

Проблема повышения рождаемости и необходимость поиска эффективных механизмов её стимулирования мотивирует исследователей на изучение данного феномена, чьи результаты отражают, с одной стороны, региональные особенности, а с другой – позволяют выявить общероссийские формирующиеся тренды. Изучая репродуктивные установки молодёжи Пензенской области (n=520), Н. В. Розенберг и А. М. Иванишко приходят к выводу о том, что молодёжь в основном ориентируется на двухдетную модель семьи; варианты семьи с одним ребёнком и бездетной семьи чаще упоминаются как ожидаемые, кроме того, наблюдается существенный разрыв между ожидаемым и желаемым числом детей. Авторы указывают на то, что степень выраженности потребности в детях можно измерить тремя показателями: идеального (критерии – нормы эталонной группы, ближайшего окружения, которые формируются в раннем детстве и в дальнейшем с трудом поддаются изменениям), желаемого (когнитивные установки, особенности эмоциональной сферы, меняющиеся при волевом усилии индивида) и ожидаемого числа детей (социально-экономические факторы, доход, жильё, стабильность, здоровье, которые не в полной мере зависят от усилий конкретного человека) [19]. Эти данные дают основание для размышлений по использованию педагогических, информационных, просветительских методов, которые могут быть использованы при формировании репродуктивных установок с учётом возрастных, гендерных, психофизиологических, когнитивных особенностей детей и молодёжи.

Социологический опрос молодых людей 18–35 лет (n=200), проведённый в Ярославле и Ярославской области, подтверждает позитивное восприятие деторождения и ориентацию на двухдетную модель будущей семьи. Среди причин отложенного родительства респонденты отмечают трудности материального характера, трансформацию гендерных ролей, равенство прав, стремление повысить свой профессиональный статус с целью снижения рисков погружения семьи в бедность при рождении ребёнка. Для повышения эффективности мер демографической политики указываются среди прочих: повышение доступности ипотечных кредитов на приобретение жилья, в том числе на вторичном рынке, и снижение ставки до 2%; введение ежемесячного пособия по уходу за ребёнком от 1,5 до 3 лет; внедрение механизма государственных аккредитованных нянь с возможностью оплаты в том числе и из средств материнского капитала; предоставление бесплатного детского питания; введение образовательных программ, формирующих позитивный имидж семей с детьми [20].

В исследовании С. Ю. Сивоплясовой акцент сделан на некоторую

противоречивую, амбивалентную оценку многодетности молодыми людьми: несмотря на

то, что треть опрошенных выражают готовность иметь троих детей, параллельно

молодёжь демонстрирует нарастание негативного отношения к многодетности

окружающих. Причинами этого могут быть, с одной стороны, особая модель

поведения многодетных родителей и детей в обществе из-за неприспособленности

городской/сельской инфраструктуры к потребностями семей с несколькими

детьми, что требует внесения изменений в архитектурные, строительные стандарты

и регламенты для минимизации дискомфорта всех участников взаимодействия в

публичном пространстве; с другой стороны – более активная государственная

поддержка многодетных, по сравнению с однодетными и малодетными семьями [21].

Исследование саратовских коллег, проведённое по квотно-территориальной выборочной совокупности (n=480), подчёркивает наличие корреляции между численностью детей в родительской семье и числом желаемых или ожидаемых детей в будущих семьях респондентов, но не более 2–3, т.е. многодетность родителей не передаётся детям в том же объёме. Главным репродуктивным мотивом выступает совместное желание супругов/партнёров[К1] иметь детей (71,4%), по мнению 60,2% опрошенных, рождение ребёнка требует длительной подготовки, что подтверждает воспроизводство модели ответственного родительства. Кроме того, большинство респондентов говорят о необходимости помощи со стороны старшего поколения в уходе за детьми [22]. Данный тезис подтверждается и другими исследователями, которые отмечают, что «в обществе воспроизводится паттерн, что рождение детей и забота о них должны в первую очередь ложиться на родителей и семьи. А вот формирование эффективных и доступных систем здравоохранения и образования – зона ответственности государства» [23, c. 26]. Представляется интересным снижение важности фактора «нормативности» деторождения у современных поколений молодёжи, т.е. обязательного наличия ребёнка в семье к определённому возрасту женщины в угоду общественному мнению, как это было у предыдущих поколений (мамы, бабушки), молодые люди «в меньшей степени готовы родить просто потому, что так принято» [24].

Результаты мониторинга студенчества г. Екатеринбурга (n=2000) за период 1999–2020 гг. позволили авторам «развенчать» некоторые мифы, стереотипно приписываемые молодёжи: доля абортов у замужних женщин старших возрастов значительно выше, чем у молодёжи; численность молодых семей, распадающихся в первый год брака, не превышает 3,5 %. В иерархии жизненных приоритетов молодёжи доминирует фактор здоровья, опережая значимость богатства и денег; наблюдается рост самореализации (5% – 1999 г., 2007–2020 гг. – 31%), однако её не стоит противопоставлять семье, т.к. она может осуществляться в том числе в сфере материнства и воспитания детей. Безосновательны и огульные обвинения молодёжи в гедонизме: «в сознании молодых людей родительство совсем не противоположно удовольствиям от жизни, а составляет их органичную часть» [25, с. 49].

Консолидация исследовательских результатов, полученных автором статьи, в сопоставлении их с данными других исследователей, позволили сделать следующий вывод: несмотря на социальные, экономические, культурные, политические трансформации, семья продолжает сохранять своё значение как ведущая ценность. Лидирующими функциями, по мнению молодёжи, являются взаимная поддержка и совместное проведение досуга, наряду с репродуктивной и воспитательной. К наиболее значимым рискам, связанным с родительством, респонденты относят трудности самореализации и падение уровня жизни, неуверенность в завтрашнем дне и самом себе [26]. Вместе с тем студенты демонстрируют положительное отношение к вопросам усыновления (удочерения), а также методам вспомогательных репродуктивных технологий [27]. Именно эти факторы должны быть учтены при планировании мер социально-экономической поддержки молодых семей.

Заключение

Снижение рождаемости фиксируется не только в России, странах Европы (Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Португалия), но и в регионах с традиционной многопоколенной многодетностью, характерной для стран Африки, Азии и Ближнего Востока, включая Иран, Катар, Бахрейн. Например, за последние 20 лет коэффициент рождаемости в Саудовской Аравии снизился с 3,971 в 2000 году до 2,275 в 2019 году из-за низкой потребности в детях [28]. В 2023 году коэффициент рождаемости в Южной Корее был самым низким в мире – 0,65, что побудило Президента страны объявить чрезвычайную ситуацию национального масштаба из-за демографического кризиса. Другими словами, снижение потребности в детях и отложенное родительство – не российский, а глобальный тренд, имеющий потенциал компенсаторного повышения рождаемости в более позднем возрастном периоде.

Причинами низкой рождаемости в нашей стране признаются сокращение населения репродуктивного возраста из-за демографической ямы конца 1990-х годов; экономический кризис 2014–2016 гг.; непоследовательные меры демографической политики, в том числе затягивание вопроса о продлении программы материнского капитала (решение было принято лишь в декабре 2015 г.); перенос его основных выплат за рождение первого ребёнка, что снижает мотивацию к появлению вторых и последующих детей; пандемия COVID-19; санкционное давление со стороны недружественных государств, общемировой финансовый кризис, социальная нестабильность и напряжённость, рост цен на товары первой необходимости и услуги, падение доходов и уровня жизни россиян; специальная военная операция на Украине, влияние либеральных ценностей на молодых людей; ориентация на получение образования, карьеру, саморазвитие и самореализацию вне и помимо семьи и, как следствие, откладывание рождения первых детей на более поздний период взросления. Отечественные учёные Т. К. Ростовская и О. А. Золотарёва указывают на демографическое старение, будущее сокращение контингента трудоспособного населения вследствие сужения воспроизводства, роста «демографической нагрузки» пожилого населения на трудоспособное [29].

Существующие изменения в репродуктивном поведении современных поколений молодёжи приводят к мысли о том, что демографические проблемы не поддаются решению командно-административными методами, для этого необходимо введение грамотных, взвешенных, научно обоснованных мер государственной демографической политики, создание комплексных условий для деторождения, которые включают не только социально-экономическую поддержку (хотя это архиважно), но и предусматривают дальнейшие меры помощи семье, по мере развития её жизненного цикла, в том числе позволяющие «актуализировать репродуктивный потенциал студенческой молодёжи» через создание условий для молодых студенческих семей [15, c. 171–172], включающий комплекс мер, направленных на поддержку образования, совмещения работы и деторождения, развитие гибких графиков работы, развитие удалённых форм занятости для молодых родителей. Кроме того, при принятии управленческих решений следует учитывать богатый опыт субъектов РФ, накопленный ими, в том числе в ходе реализации предыдущих национальных проектов (например, опыт Республики Татарстан по созданию и реализации комплексной целевой программы «Семья Татарстана», плана мероприятий по реализации семейной и демографической политики Республики Татарстан на 2022–2025 годы) [30].

Изучение матримониальных и репродуктивных установок молодёжи является перспективным направлением для дальнейших научных исследований в сфере социологии и демографии, важными из которых, на наш взгляд, могут стать влияние цифровой среды и социальных сетей на формирование взглядов молодёжи на брак и деторождение; изучение взаимосвязей между уровнем образования, экономическим положением и репродуктивными планами молодых людей; роль социокультурных факторов и региональной специфики на репродуктивные намерения (например, различия между городской и сельской молодёжью); трансформация репродуктивных норм в условиях глобальных кризисов (пандемия, экономическая нестабильность, экологические риски).

Ограничения исследования: исследование проведено на ограниченной выборке среди московского студенчества, что следует принимать во внимание при экстраполяции результатов исследования.

Список литературы

1. Vollset, S. E. et al. (2020) Fertility, mortality, migration, and population scenarios for 195 countries and territories from 2017 to 2100: a forecasting analysis for the Global Burden of Disease Study. Lancet, 396 (10258), pp. 1285–1306.

2. Юмагузин В. В., Винник М. В. Долгосрочный прогноз компенсаторной миграции в России // Журнал Новой экономической ассоциации. — 2023. — № 1 (58). — С. 48–64.

3. Nishikido, M., Cui, Q., Esteve, A. (2022) Partnership dynamics and the fertility gap between Sweden and Spain. Genus, 78 (1), p. 770.

4. Lesthaeghe, R. (2014) The second demographic transition: A concise overview of its development. Proceedings of the National Academy of Sciences,111 (51), pp. 18112–18115.

5. Zaidi, B., Morgan, S. P. (2017) The second demographic transition theory: A review and appraisal. Annual Review of Sociology, 43 (1), pp. 473–492.

6. Goldscheider, F., Bernhardt, E., Lappegаrd, T. (2015) The gender revolution: A framework for understanding changing family and demographic behavior. Population and Development Review, 41 (2), pp. 207–239.

7. Esping-Andersen, G., Billari, F. (2015) Re-theorizing family demographics. Population and Development Review, 41 (1), pp. 1–31.

8. Becker, G. S., Tomes, N. (1994) Human capital and the rise and fall of families. Journal of Labor Economics, 4 (3, Part 2), pp. 1–39.

9. Easterlin, R. A. (1976) The confict between aspirations and resources. Population and Development Review, 2 (3/4), pp. 417–425.

10. Oppenheimer, V. (1988) A theory of marriage timing. American Journal of Sociology, 94 (3), pp. 563–591.

11. Bernardi, F., Grätz, M. (2015) Making up for an unlucky month of birth in school: Causal evidence on the compensatory advantage of family background in England. Sociological Science, 2, pp. 235–251.

12. Erola, J., Kilpi-Jakonen, E. (2017) Compensation and other forms of accumulation in intergenerational social inequality. In J. Erola & E. Kilpi-Jakonen (Eds.), Social inequality across the generations, pp. 3–24. Cheltenham, Edward Elgar Publishing.

13. Teachman, J. (2003) Childhood and the formation living arrangements of coresidential unions. Journal of Marriage and Family, 65 (3), pp. 507–524.

14. McLanahan, S. (2004) Diverging destinies: How children are faring under the second demographic transition. Demography, 41 (4), pp. 607–627.

15. Ростовская Т.К., Князькова Е.А. Институциональные основы становления студенческой семьи как ресурса демографического развития России // Вестник Южно-Российского государственного технического университета. Серия: Социально-экономические науки. — 2022. — Т. 15, № 1. — С. 169–179.

16. Наберушкина Э.К., Бессчетнова О.В., Судоргин О.А. Семья и семейные ценности в представлениях молодого поколения // Журнал исследований социальной политики. — 2024. — Т. 22. — № 4. — С. 697–714.

17. Бессчетнова О.В., Наберушкина Э.К., Судоргин О.А. Аксиологическая оценка влияния социальных институтов на семейные аттитюды городской и сельской молодёжи // Теория и практика общественного развития. — 2024. — № 10. — С. 17–25.

18. Егорова Н. Ю., Ситникова И. В. «Демографический» фактор рождаемости: оценка потенциала территории на примере Нижегородской области // Вопросы управления. — 2024. — Т. 18, № 4. — С. 25–40.

19. Розенберг Н. В., Иванишко А. М. Репродуктивные установки молодёжи Пензенской области: разрыв между ожидаемым и желаемым // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. — 2021. — № 3. — С. 109–117.

20. Овчинникова Н. В. Репродуктивные установки молодёжи // Социальные и гуманитарные знания. — 2024. — Т. 10, № 2. — С. 202–217.

21. Сивоплясова С. Ю. Репродуктивные установки современной молодёжи на многодетность: закономерности и противоречия // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. — 2022. — Т. 15, № 1. — С. 223–242.

22. Бегинина И. А., Овчинникова Е. В. Социально-демографические факторы репродуктивных установок и практик молодёжи в России и Саратовском регионе // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология. — 2021. — Т. 21, № 4. — С. 381–389.

23. Левашов В. К., Великая Н. М., Шушпанова И. С. Граждане о реализации национального проекта «демография» в России// Вопросы управления. — 2022. — Т. 3, № 76. — С. 19–31. — DOI 10.22394/2304-3369-2022-3-19-31.

24. Захаров С. В., Чурилова Е. В. Репродуктивные установки населения России: есть ли повод для оптимизма? // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. — 2019. — № 3-4 (129). — С. 69–89.

25. Вишневский Ю. Р., Дидковская Я. В., Зырянова О. Б. Матримониальные и репродуктивные установки молодёжи в контексте безопасности молодой семьи // Женщина в российском обществе. — 2024. — № 1. — С. 40–55.

26. Гараева Э. И. Репродуктивные установки молодёжи мегаполиса (на материалах г. Екатеринбурга) // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. — 2020. — № 5. — С. 48–51.

27. Воронцова А. В., Коваль М. В., Росюк Е. А. Особенности репродуктивных установок современной молодёжи // Общественное здоровье. — 2024. — Т. 4, № 4. — С. 68–75.

28. Lotfi R., Rajabi Naeeni M., Rezaei N., Farid M., Tizvir A. (2017). Desired numbers of children, fertility preferences and related factors among couples who referred to pre-marriage counseling in Alborz province, Iran. International journal of Fertility & Sterility, 11 (3), pp. 211–219.

29. Ростовская Т. К., Золотарёва О. А. Демографическая стабильность как приоритет демографической политики Российской Федерации // Вопросы управления. — 2022. — № 3 (76). — С. 6–18.

30. Ильдарханова Ч. И., Ершова Г. Н., Архангельский В. Н. Опыт Центра семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан в научно-методическом сопровождении демографической политики Республики Татарстан // Вопросы управления. — 2024. — Т. 18, № 5. — С. 35–47.

Оригинал публикации: Бессчетнова О. В. Семейные ценности и репродуктивные установки современной студенческой молодёжи: рожать нельзя откладывать // Вопросы управления. — 2025. — Т. 19, № 2. — С. 17–31. Ссылка