На фото семья Минеевых-Козловых (Владимирская область) / источник: пресс-служба Правительства Владимирской области

Введение

«Большая многопоколенная семья в традиционной российской

семейной культуре всегда была основным типом семьи, в которой были налажены

тесные взаимосвязи между несколькими поколениями родственников», —

зафиксировано в документе, определяющем концептуальные основы отношения

государства к семье и целям семейной политики [Об утверждении Концепции… ,

2014]. Тем не менее глобальные общественные процессы XX—XXI столетий превратили

некогда большую территориально и функционально единую семейно-родственную

группу в несколько маленьких отдельных семей. В результате урбанизации в первой

половине XX века небольшая семья становится доминирующей социальной семейной

структурой в России, причём не только в условиях города, но и на селе [Миронов,

2003: 236].

Согласно данным переписей, в 1970 году каждое четвертое

частное домохозяйство из двух и более человек было «простым», не включающим

прочих родственников, в 1989 году доля таких домохозяйств возросла до 81,1 %,

несколько снизившись в новом столетии: до 70,2 % в 2002 году, до 67,5 % в 2010 году [Елисеева, Васильева, 2014].

Таким образом, многопоколенность как совместное проживание

нескольких поколений взрослых и детей перестаёт быть базовой демографической

семейной структурой. С другой стороны, функциональная связь поколений не теряет

своего значения. Результаты опроса ВЦИОМ 2022 года показывают, что большинство

мужчин (62 %) и женщин (70 %) старше 18 лет включают родителей в состав своей

семьи, демонстрируя сохраняющуюся ценность «большой» семьи, межпоколенных

отношений [Дела семейные… , 2022]. Важность сохранения, укрепления и

продвижения традиционных семейных ценностей, обеспечения преемственности

поколений, заботы о достойной жизни старшего поколения подчёркивается в последних

документах, касающихся внутренней политики государства [Об утверждении Основ… ,

2022]. В этом контексте исследование многопоколенности как демографической и

социальной структуры, возможность и условия её сохранения в современных реалиях

приобретают особую значимость и актуальность.

Тема многопоколенности как исторического типа семьи

фигурирует в фундаментальных трудах отечественных учёных [Харчев, Мацковский,

1982; Голод, 1998], в частности, в фамилистическом блоке научной дискуссии о

состоянии института семьи как единственной формы моногамной семьи, способной

удовлетворить базовые общественные потребности в воспроизводстве и социализации

поколений [Антонов, Медков, 1996]. Многопоколенные семьи становятся

самостоятельным специфичным объектом исследований, в которых анализируются

территориальное распределение/размещение таких семей в России в контексте

демографического развития [Пациорковский, 2008]; роль, функции, задачи больших

семей в современных условиях [Ростовская и др., 2023]. Проблематика многопоколенности

раскрывается через анализ взаимодействия поколений в семье [Саралиева, Судьин,

2023]. В фокусе внимания — динамика и конфликты таких отношений [Вдовина, 2005;

Синявская, Гладникова, 2007], межпоколенные трансферты [Судьин и др., 2018;

Бурмыкина, 2021; Гурко, 2023], прародительский потенциал [Шубат, Багирова,

2020; Янак, 2021]. Безусловно, многопоколенная семья и межпоколенное

взаимодействие оказываются в фокусе зарубежных современных исследований,

большинство из которых посвящены прародительству, вопросам прародительской

вовлечённости и влияющих на неё факторов [Fry, Passel, 2014; Buchanan,

Rotkirch, 2018; Popescu, Pronzato, 2022]. Тем не менее многопоколенная семья

нуждается в дальнейшем тщательном и скрупулезном анализе с точки зрения оценки

её потенциала не только как демографической, но и социальной структуры, а

значит, с точки зрения возможности достижения целей социальной семейной

политики по сохранению традиционных ценностей и решения важных социальных

проблем и задач (уход за пожилыми, поддержка молодых детных семей), которые во

многом являются следствием трансформационных процессов в сфере семьи и брака. В

рамках данной статьи попытаемся частично ответить на поставленные

исследовательские вопросы.

Методы исследования и методика анализа

В основу описания многопоколенной семьи легли, во-первых,

данные последней Всероссийской переписи населения 2020 года в разрезе городского

и сельского населения, населения федеральных округов, во-вторых, результаты

авторского пилотажного исследования «Опыт проживания в многопоколенной семье»,

проведённого в январе — феврале 2024 года методом полустандартизированного

интервью с целью рассмотреть и обобщить опыт совместного проживания

представителей разных поколений. Объект исследования — лица в возрасте 18 лет и

старше, имеющие опыт проживания в многопоколенной семье на разных этапах

жизненного и семейного циклов (будучи ребёнком с родителями/родителем и

бабушкой/дедушкой; на этапе молодой семьи с родителями/родителем одного из

супругов; являясь родителем взрослых детей, живущих совместно). Общее число

опрошенных — 28 человек (16 женщин и 12 мужчин) в возрасте от 20 до 69 лет.

Данные были обработаны при помощи программного пакета ЛЕКТА, осуществляющего

контент-анализ документов. Выделенный из первоначального массива лексем (n >

23 тыс.) словарь (набор слов и словосочетаний), отражающий микросюжеты,

связанные с описанием различных аспектов расширенного проживания родственников,

составил 81 единицу. Для выявления коррелирующих семантических цепочек и

фрагментов интервью в этой же программе был произведен факторный анализ, в

результате которого получено оптимальное для адекватной систематизации

тематического разнообразия число факторов — 20. Объясняющая способность модели

составляет 52 %. Получены факторы с положительной и отрицательной нагрузкой, а

также поляризованные факторы. Факторы с отрицательной нагрузкой означают либо

их негативное влияние на качество и/или уровень межпоколенного взаимодействия в

рамках расширенного домохозяйства, либо негативную оценку состояния и перспектив

развития многопоколенной семьи. Факторам даны условные названия, далее они

проанализированы в их взаимосвязи.

Результаты исследования

Как уже было отмечено, многопоколенная семья как

демографическая структура становится все более редким явлением. Данные

последней Всероссийской переписи населения 2020 года подтверждают это и позволяют

говорить о сформировавшейся относительно стабильной родственной структуре

семьи, исключающей в большинстве случаев совместное проживание нескольких

поколений.

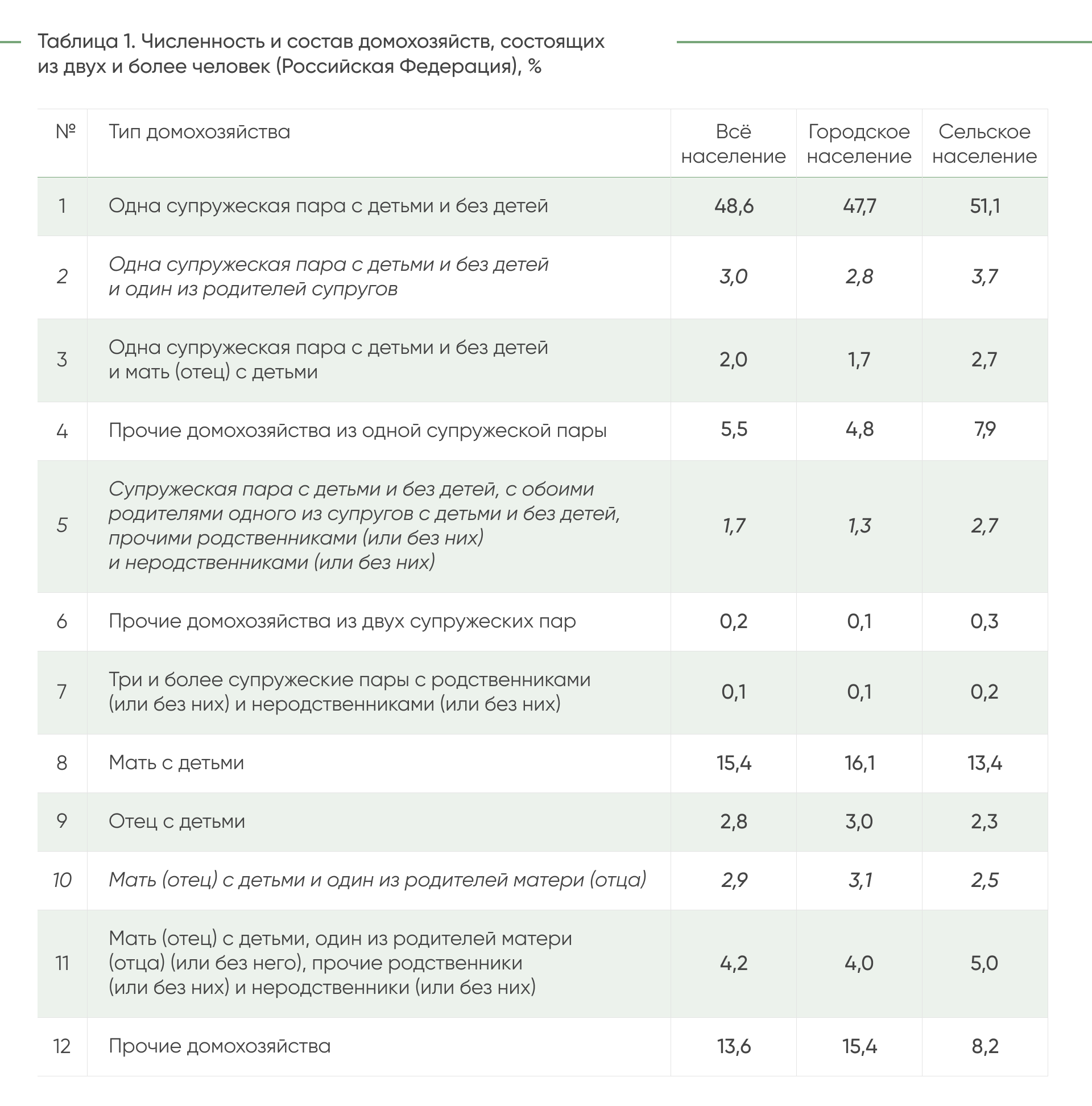

Сегодня большая часть семей в России имеют нуклеарную

структуру, то есть состоят из супружеской пары с детьми или без них (Таблица 1).

Доля таких семей, согласно данным последней переписи населения 2020 года,

сохраняется на уровне 48,6 % и в течение двух последних десятилетий остаётся

более или менее неизменной. Значительное число домохозяйств, состоящих из

матери (отца) с детьми, делают простую семейную структуру подавляющей в

современном российском обществе, численность домохозяйств, имеющих данную

структуру, достигает 66,8 % от их общего числа. Только каждое седьмое

домохозяйство в 2020 года (14,1 %) можно отнести к сложным, составным, доля

однозначно многопоколенных семей оказывается ещё меньше — 7,6 %. Стоит

отметить, что состав домохозяйств весьма разнообразен, и не всегда можно четко

сказать, во-первых, за счет каких связей они расширены (например, типы 7 и 11 в

таблице могут включать и вертикальные, и горизонтальные связи, а могут и

исключать какие-либо из них), во-вторых, допустимо ли считать отдельные типы

простыми или составными (например, «прочие домохозяйства», которые могут

включать домохозяйства с пропущенным поколением). «Прочие домохозяйства из

одной супружеской пары», по всей вероятности, будут составными, что немного

увеличит долю сложных домохозяйств в общем числе частных домохозяйств,

состоящих из двух и более человек, — до 19,6 %. Родственная структура городских

и сельских домохозяйств отличается несильно. Уровень нуклеаризации семей на

селе и в городе одинаков. Небольшие отличия кроются в распределении типов

домохозяйств внутри простых и сложных (составных) семей. Сельские семейные

домохозяйства чаще включают полное супружеское ядро — 51,1 против 47,7 %; в

городе больше монородительских домохозяйств — 19,1 против 15,7 %; составных

домохозяйств на селе чуть больше — 17,7 против 13,2 %. Можно очень условно

говорить, что сельская структура семьи более традиционна и благополучна: здесь

больше полных и «больших» семей, меньше «прочих» (8,2 против 15,4 %).

Учитывая большую территорию страны, национальное и культурное

разнообразие, можно предположить, что уровень нуклеаризации в различных

федеральных округах неодинаков и структурные элементы «традиционности» семьи

выражены по-разному. Стоит отметить, что данный тезис подтверждается лишь

частично. Численность простых и сложных домохозяйств действительно варьируется,

разница в доле домохозяйств различного типа может быть существенна

[Всероссийская перепись населения… , 2020]. В первом случае она составляет 15,1

п. п. (от 59,1 % в Северо-Кавказском округе до 74,2 % в Уральском), во втором —

12,17 п. п. (от 10,83 % в Сибирском округе до 23 % в Северо-Кавказском).

Различны доли и монородительских, и многопоколенных семей. Доля домохозяйств,

имеющих неполное родительское ядро, минимальна в Северо-Кавказском федеральном

округе — 20 %, максимальна в Северо-Западном — 29,6 %; домохозяйств, включающих

представителей нескольких поколений, меньше всего в Уральском округе — 5,5 %,

больше — в Северо-Кавказском (13,4 %). В то же время родственная структура

современной семьи такова, что остается стабильной даже с учетом

территориального фактора. Простая семья во всех без исключения округах является

доминирующим типом, даже в отличном от других Северо-Кавказском, где уровень

нуклеаризации самый низкий. Характеристикой семейной структуры максимально

«традиционного» Северо-Кавказского федерального округа, как и везде, следует

считать нестабильность родительского ядра.

Примечание. Курсивом выделены типы домохозяйств, которые

можно однозначно считать многопоколенными семьями.

Рассчитано по: [Всероссийская перепись населения… , 2020].

Безусловно, более значимые различия могут раскрываться в

региональном разрезе, который не был предметом специального анализа. Тем не

менее сложно рассматривать многопоколенную семейную структуру, даже

потенциально и в самых «традиционных» регионах, в качестве доминирующей, а её

сохранение в современных условиях в качестве таковой как возможное.

Значение и смыслы многопоколенной семьи не только как демографической,

но и как социальной структуры были проанализированы также в контексте

результатов авторского исследования. Сразу стоит отметить, что вследствие

небольшой распространённости многопоколенных семей найти информантов,

проживающих в такой семье, оказалось непросто. Поэтому объектом исследования

стали те, кто не только имеет, но и когда-то имел опыт совместного проживания с

несколькими поколениями.

Полученные в ходе анализа текстов факторы показывают,

насколько разнообразны могут быть ситуации совместного проживания, их

восприятие и оценка, готовность и желание продолжить или повторить такой опыт в

будущем. Авторы попытались объединить все факторы в три условных смысловых

блока: причины-ситуации формирования «большой» семьи, оценка полученного опыта,

причины прекращения совместного проживания или перспективы сохранения /

возобновления его в будущем.

«Ранний (детский) опыт проживания в многопоколенной семье» —

фактор с отрицательной нагрузкой, он характеризует состав и особенности

расширенного домохозяйства в период совместного проживания поколений в рамках

раннего, или детского, опыта информантов и включает в себя лексемы бабушка,

мама, папа, дедушка и умер(ла). Согласно материалам интервью, конфигурация

«прародитель(и) — родитель(и) — ребенок/дети» является наиболее распространённой

на ландшафте многопоколенности, хотя представлены случаи проживания с

сиблингами (или своими — сестрами/братьями, или родителей — тетями/дядями):

…Помню школьные годы, жил с бабушкой, с дедушкой

несколько лет. Ну, тут я был маленький, ничего особого, примечательного не было

для меня, это было абсолютно нормально, естественно, то есть <то, что> (Здесь

и далее примечания авторов статьи к текстам интервью приводятся в угловых

скобках) папа, мама, бабушка, дедушка, мы все вместе живём (муж., 69

лет, проживает со своими женой и дочерями);

…<Мы с родителями> проживали вместе с бабушкой со

стороны папы, она была вдова, дедушка погиб на фронте (жен., 50 лет, не

замужем, проживает одна);

…С семьей брата мужа… мы семь лет прожили, абсолютно в

хороших взаимоотношениях (жен., 65 лет, замужем, двое детей, проживает

вдвоём с мужем).

Одни оценивают этот опыт как положительный, другие — скорее,

как отрицательный, но, пожалуй, ключевой характеристикой является его

темпоральность. Детский опыт проживания с мамой/папой и бабушками/дедушками,

как правило, имеет временный характер, а его прерывание/завершение знаменуется

или отделением младших, например, в связи с взрослением, созданием собственной

семьи, или смертью представителей старшего поколения. Всё это объясняет

отрицательную нагрузку данного фактора:

…Так и получилось, что мы жили тремя поколениями, по

очереди помогая друг другу. Плюс мой папа всегда был очень семейным человеком,

и для него важно поддерживать связи с родственниками. <Если уже не

проживаете совместно — почему?> Нет, не проживаем в связи со смертью бабушки

и дедушки. Но и до этого мыслей отделиться не было, потому что это означало бы

бросить их в сложной ситуации — дедушка из-за врачебной ошибки стал инвалидом,

и бабушка несколько лет за ним ухаживала (жен., 21 год, не замужем, живет

отдельно от родных).

Второй фактор, или причина-ситуация, условно обозначенная

как «характеристика “приёма” в дом», в качестве центральной сюжетной линии

раскрывает причины и обстоятельства объединения с родными после вступления в

брак (или отношения). Здесь также обсуждались поведенческие особенности

родственников — владельцев жилья, объединивших поколения на одной «территории».

В описании многопоколенного семейного уклада определённое значение имеет то,

кто является «принимающей» стороной, и, соответственно, локализация проживания.

Подавляющее большинство участников нашего исследования выступали в роли

нуждающихся в жилье, поэтому им приходилось соглашаться на условия хозяев

помещения — старшего поколения. Это обусловливает специфику комментариев и

отрицательную направленность данного фактора: рассматриваются трудности

адаптации, ощущения дискомфорта, в числе прочего связанного с необходимостью

подстраиваться и порой подчиняться воле главы дома:

…Неудобно и дискомфортно. У меня есть свои устои, правила

и порядки. Тут порядки другие, приходится подстраиваться. Но это временно,

поэтому нормально. Конфликты происходят с отцом девушки. Я ему не особо

нравлюсь (муж., 29 лет, проживает с партнёршей и её родителями);

…Я однозначно за то, чтобы родители и дети всё-таки

проживали отдельно. Потому что, когда ты живешь с другой семьей… Изначально…

каждая семья, в ней всегда какие-то свои традиции, какие-то свои условия,

какая-то своя специфика определённая. …Свекровь у меня была властная… и она

всегда говорила: «Ты должна делать так, ты должна делать эдак». И у нас

постоянно были стычки, и муж всегда метался между мной и свекровью. Это было

очень сложно, это было напряжённо… (жен., 33 года, проживает с мужем и

ребёнком).

В дополнение стоит рассмотреть факторы, связанные с оценкой

качества отношений со свёкром/свекровью и/или тестем/тёщей: «патрилокальное

проживание» и «матрилокальное проживание». Первый фактор, ключевой лексемой

которого является «свекровь», имеет отрицательную нагрузку, второй,

характеризующий взаимодействие мужа с родителями жены, положительную нагрузку:

…Конечно, в таком проживании тоже есть свои плюсы:

старшее поколение может взять на себя часть быта и ухода за детьми или,

наоборот, дети могут заботиться о пожилых родителях. …Но минусов чаще всего

больше — в таких семьях сложно соблюдать иерархию, могут возникнуть конфликты

на бытовой почве, не все могут найти общий язык с родителями супруга (жен.,

21 год, не замужем, живёт отдельно от родных).

В подтверждение представленным выше тезисам ещё один фактор

— «родство» показал: члены расширенной семьи, родственные отношения между

которыми возникли в результате заключения брака, менее восприимчивы к советам и

назиданиям со стороны старшего поколения, что может интенсифицировать спорные,

конфликтные ситуации и повысить возможность развития в семье неблагоприятного

социально-психологического климата:

…Скажем, молодая жена там, ну я уж, я ж мужчина, да, если

там тёща указывает, там свекровь указывает жене, как надо готовить, она головой

кивает, но ей не очень нравится, ей хочется по-своему, да, ну вот (муж., 69

лет, проживает со своими женой и дочерями);

…Когда родители ко мне приезжали, жили, всё равно

казалось, что что-то не так. Они старались не вмешиваться, мне хотелось как бы,

чтоб в семье моей, с мужем, всё было хорошо и их не обидеть как бы, и дети

маленькие подрастают, ну, сложно как бы всё это урегулировать (жен., 42

года, проживает с мужем и детьми).

Следующий фактор «перспективы и опыт проживания в

многопоколенной семье в зрелом возрасте» высвечивает ситуации воссоединения

семьи (переезд родителей к детям в зрелом или пожилом возрасте) в результате

«принятия соответствующего решения» вследствие возникновения «необходимости»,

объективных обстоятельств: болезни и/или утраты способности

родителей/прародителей к самообслуживанию, их потребности в постоянном уходе и

присмотре. Программная обработка текстов интервью присвоила данному фактору

положительный регистр, подчёркивая приверженность россиян внутрисемейной солидарности

и взаимопомощи, безальтернативность морального долга перед пожилыми и больными

родителями (хотя в данном случае совместное проживание поколений приобретает не

интенциональный, а вынужденный характер):

…Для меня совместное проживание — это, скорее, вынужденная

мера (жен., 21 год, не замужем, живёт отдельно от родных);

…В перспективе я не рассматриваю вариант проживания в

многопоколенной семье, так как, живя самостоятельно, я познала цену личного

пространства, и сейчас я ставлю его в приоритет. Единственное исключение,

которое может быть, — это состояние моих родителей. …Если будет требоваться

непосредственный уход, то, конечно же, мы будем жить вместе (жен., 21 год,

не замужем, живёт отдельно от родных);

…Бабушка заболела, поэтому было принято решение её

перевезти к нам с родителями для ухода за ней (муж., 33 года, женат,

проживает с супругой и ребёнком).

Однако, несмотря на основной лейтмотив семейной

взаимопомощи, солидарности и заботы, нагрузка отдельно выделившегося фактора

прародительской мобильности (воссоединение поколений) является отрицательной. С

одной стороны, это может объясняться констатацией неприятных, но

высоковероятных проблем одиночества и самообслуживания старшего поколения,

решение которых берёт на себя среднее поколение. С другой стороны, нежеланием

«вырывать» прародителей из контекста их сложившейся жизни, домохозяйства:

…Когда моя мама станет пожилой, конечно, я бы пригласила

её жить к себе, чтобы она была рядом, под присмотром и не была одинока, так

скажем, и сделала бы то же самое по отношению к маме мужа. То есть я считаю,

что человек старость должен так закончить, а не в одиночестве (жен., 20

лет, не замужем, проживает отдельно от родителей);

…Бабушка 70 лет жила по своим правилам. Тут она приедет в

их дом <к своим детям>, и в 70 лет она будет вынуждена переучиться жить

по их правилам. Если она не переучится, родители будут беситься, она будет

беситься, всем будет плохо от этого. У неё там <в родном регионе> друзья,

у неё там вся жизнь. Они её перевезут в Московскую область, у неё кто из

знакомых будет? (жен., 21 год, не замужем, проживает с соседкой отдельно от

родителей).

Фактор «причины проживания в расширенной семье» более

подробно раскрывает основные обстоятельства, обусловившие совместное проживание

представителей разных поколений. Среди них выделяются: отсутствие собственного

жилья и альтернативы отдельного проживания; изменение брачного статуса,

повлекшее необходимость переезда к родителям; временное совместное проживание

как условие для обеспечения комфортной адаптации семьи к новым условиям в

контексте изменения семейной структуры (например, при рождении детей);

совместное проживание, не ограниченное конкретным периодом, для возможности

реализации карьерных траекторий родителей (среднее поколение) и прародительских

стратегий (семейная востребованность в контексте реализации воспитательной,

хозяйственно-бытовой функций, функции организации досуга, функции первичного

социального контроля и др.); совместное проживание многопоколенной семьи как

семейная традиция почитания старших и заботы о них:

…Мы развелись с мужем (жили <с ним> в Беларуси), и

вернулись с дочкой в Нижний Новгород. <…> На тот момент не было

<собственного жилья>, мы вернулись к родителям. Второй опыт проживания

<в расширенном домохозяйстве> был связан точно так же <с тем>, что

не было своего жилья (жен., 60 лет, в разводе, есть дочь и внучки, сейчас

проживает одна);

…С 6 лет, помню, было первый раз, когда бабушка — мамина

мама — переехала к нам. Она жила с кем-то, потом этот её бойфренд умер, и она

вернулась в свою старую квартиру, где мы жили с папой и с мамой. <…> А

ещё позже, после смерти уже бабушки (она умерла раньше, чем её мама, это моя

прабабушка), мы взяли прабабушку к себе, потому что ей уже было там за 80, у

неё был Альцгеймер, как я сейчас понимаю, там крыша уже уезжала, она не могла

уже жить <самостоятельно>. …Ну, то есть да, до самой смерти вот она с

нами жила. <…> Когда родилась у нас вторая дочь, тогда родители жены

приехали из Беларуси и пожили у нас годик, помочь немножечко. …Они там и готовили,

и гуляли, ну, в общем, помощь по хозяйству (муж., 46 лет, проживает с женой

и двумя детьми);

…Родители раньше много работали, и им было удобно, чтобы

мной занималась бабушка: отводила в школу, забирала, делала со мной домашку,

водила на секции. Родителей часто не было, поэтому это было лучшее решение

(муж., 21 год, холост, проживает с родителями, бабушкой и дедушкой);

…Это была традиция, что родители, которые в возрасте,

проживали вместе с детьми. В данном случае у бабушки была дочь и сын, так было

заведено, что сын, короче, должен был заботиться о матери в пожилом возрасте

(жен., 50 лет, не замужем, проживает одна).

Как отмечалось ранее, информанты выделяли и плюсы, и минусы

расширенного домохозяйства, представленного несколькими поколениями. Эти

характеристики оказались объединёнными в фактор «оценка многопоколенного

проживания». В качестве главного плюса обозначается удобство: наличие крыши над

головой, совместный бюджет, помощь в быту и присмотре за нуждающимися в уходе

родными (будь то дети или, напротив, пожилые родственники). По мнению

респондентов, практика проживания в многопоколенной семье позволяет сформировать

ценностно-смысловую сферу человека (прежде всего детей), навыки заботы о

старших, основы уважительного отношения к ним, более эффективно организовать

процесс социализации, опираясь на опыт поколений, примеры успешных

межпоколенных / межличностных / внутрисемейных коммуникаций (фактор с условным

названием «опыт и перспектива»). Позитивный взгляд на многопоколенную семью как

комплиментарную практику предусматривает набор определённых критериев:

самостоятельности старшего поколения (способность к самообслуживанию и

необременительность), готовности старшего поколения помочь младшему и наоборот,

большой жилплощади, в которой всем хватает места:

…Ну, в принципе, дело неплохое, конечно, так вот жить

вместе… особенно в наше время, когда есть большие дома, есть большие квартиры.

<Но>, на мой взгляд, молодым, наверное, мало приятного жить с родителями.

Вот мое такое впечатление. Потому что каждое поколение отличается своими

особенностями. У нас одно, мы росли на одних, скажем так, каких-то установках.

Наши дети — на других, внуки на — третьих (муж., 67 лет, трое детей,

проживает вдвоём с женой).

Таким образом, несмотря на выделение плюсов, ответы на

уточняющие и проверочные вопросы, касающиеся различных проблемных нюансов,

конфликтов в отношениях с родными и перспектив продолжения или возобновления

опыта совместного проживания, показывают, что большинство информантов видят

более комфортным раздельное проживание представителей разных поколений,

предпочли бы отделиться или не возвращаться к такому формату проживания. В конечном

счёте именно это обусловливает отрицательную нагрузку данного фактора. В

качестве одного из главных минусов информанты называют ограниченность или

отсутствие личного пространства:

…Минусы, к сожалению, тоже есть, например, в моем случае

это была гиперопека, и периодически она заставляла меня чувствовать

<себя> дискомфортно. Также в большой семье зачастую не хватает личного

пространства (жен., 20 лет, не замужем, проживает отдельно от родителей);

…Тут трудно, всё равно какие-то там трения возникают между

семьями... Другое дело, когда живешь в большой комнате… на другой этаж дома

можешь уйти, тогда уже легче. …На одном этаже одна кухня для одной семьи,

другая кухня — для другой, при необходимости в гостиной встречаются там.

<Зато> можно родителей <держать> под присмотром, плюс они с внуками

общаются, какой-то жизненный опыт им передают, присматривают за ними (муж.,

69 лет, проживает со своими женой и дочерями);

…Единственное, что в современных условиях, наверное,

ввиду маленькой площади, занимаемой под жилье, могут быть какие-то там, да… всё

равно у каждого в доме должно быть какое-то, хотя бы маленькое, личное

пространство. Если это небольшое пространство есть, то это, я думаю, здесь

никаких отрицательных моментов нет (жен., 50 лет, не замужем, проживает

одна).

Причем некоторые информанты, акцентируя внимание на описании

своих проблем в организации и функционировании многопоколенного домохозяйства,

признают трудности, возникающие и у другого(их) поколения(й):

…Они <родители>… пожили <у нас>, и им было

тяжеловато. Во-первых, маленький ребёнок, во-вторых, они просто хотели к себе

домой, они скучали, начинали там смотреть фотографии родного города… Мы решили,

что они поедут домой (жен., 42 года, проживает с мужем и детьми);

…Мы купили свекрови квартиру однокомнатную, потому что

уже немножко стало тяжело жить вместе... Она все-таки хотела жить своей жизнью,

мы — своей. На основании этого возникали часто конфликты, и было принято

решение, чтобы окончательно не портить отношения, лучше разъехаться (жен.,

33 года, проживает с мужем и ребёнком).

В рамках отдельной сюжетной линии (отрицательный фактор

«размеры жилой площади для проживания многопоколенной семьи») обсуждается, что

стеснённые условия могут способствовать увеличению внутрисемейных конфликтов,

провоцировать «моральную усталость» от постоянного общения и отсутствия личных

границ, что влечёт необходимость постоянного личного эмоционального контроля

для обхода острых углов:

…Если в трёхкомнатной квартире живут папа, мама, там

двое-трое детей, стариков, то тут получается: друг у друга на головах сидят.

Скажем, мать, родители в одной комнате, куча детей в другой комнате, там

старики в третьей комнате, ну, и все на кухне вместе столкнутся. Да, тесно. Тем

более что родители, как они ни стараются не вмешиваться в дела молодой семьи,

ну, не удержишься где-то, где-то подскажешь, ещё что-нибудь. …Всё равно

возникают какие-то трения (муж., 69 лет, проживает со своими женой и

дочерями).

Сложности взаимодействия внутри большой семьи иллюстрирует

фактор «перераспределение функциональных ролей». Жизнедеятельность

многопоколенной семьи в контексте распределения внутрисемейных обязанностей для

обеспечения комфортной жизни может приводить к подмене функциональных ролей

членов семьи: иногда прародители функционально встают на позицию родителей для

своих внуков, среднее поколение — на позицию сиблингов для своих детей,

братья/сестры — на позицию родителя:

…Среднее поколение функционально как братья и сестры

внуков. Ну, как старшие братья и сестры. Среднее поколение это чувствует, оно

бунтует… поэтому происходят стычки… они не чувствуют себя вполне на своей

территории. …Он <дедушка> вёл себя <так>, как мужчина, в моем

представлении, должен вести. Практически из наблюдений за отношениями моего

дедушки с бабушкой, видимо, и сформировалось представление, что вот это

естественно в жизни, когда мужчина вместе с женщиной разделяет бытовые все

обязанности. <…> Он приходит за мной, например, в садик. Я, конечно,

больше всех, наверное, ребёнком маму любила, но я очень любила, когда за мной

бабушка и дедушка приходят. Вот мы с дедушкой шли на прогулку, и дедушка

что-нибудь рассказывал тоже интересное, но дедушкин рассказ… он больше шутил

(жен., 50 лет, замужем, проживает вдвоём с мужем).

Значение опыта старших в многопоколенной семье трактуется

неоднозначно, что отражает фактор «трансляция опыта». С одной стороны,

транслирование опыта старшим поколением может способствовать передаче знаний,

навыков, позволяющих повышать жизнеспособность семьи. С другой стороны,

подобная практика со стороны старшего поколения иногда рассматривается их

детьми как слишком навязчивая, в то время как дети (среднее поколение)

стремятся наращивать свой жизненный опыт, основанный на их личном выборе и

действиях:

…Просто бабушка умеет, любит поучать у нас, а я не люблю

прислушиваться, я люблю делать так, как мне нравится (жен., 30 лет,

проживает с мужем, дочерью и родителями супруга);

…Ну, во-первых, разные поколения. Вам сложно договориться

обычно, и одно дело друг у друга гостить, на время приезжать, а другое дело

вместе жить, потому что одни строят быт так, другие строят быт по-другому. Плюс

это детско-родительские отношения, не происходит сепарация полная, потому что

вы находитесь вместе. Как будто бы… ты живёшь не свою жизнь (жен., 21 год,

не замужем, проживает с соседкой отдельно от родителей).

Успешность отношений в многопоколенной семье (сюжеты,

объединенные в фактор «параметры благополучия многопоколенной семьи»), их

позитивная коннотация определяются некоторыми условиями: наличием взаимной

поддержки, умением обходить острые углы (отсутствие или минимум конфликтных

ситуаций), отсутствием разногласий и напряжения на почве ведения быта, разумным

и/или удобным распределением обязанностей и зон ответственности:

…В основном кухней, готовкой — всем этим занималась мама.

Бабушка тоже могла что-то готовить, если мама не дома или мама не готовит. То

есть у них не было дележки кухни или каких-то недопониманий по этому поводу. В

уборке было то же самое. То есть каждый в семье убирался: и я, и мама, и

бабушка, и отец тоже убирался. То есть… никто не обговаривал, где чьё место,

это как-то само определилось. Бабушка никогда не лезла в отношения родителей

(жен., 20 лет, не замужем, проживает с мамой);

…Мы <с семьей брата моего мужа> прожили совместно 7

лет. Но я хочу сказать, что все эти годы были спокойными. Вот я сейчас думаю —

надо же, мы как в коммуналке жили, но жили достаточно дружно (жен., 65 лет,

замужем, двое детей, проживает вдвоем с мужем).

Сюжеты, выделенные в ходе интервью (фактор «семейная

мобильность»), говорят о возможности временного/ситуативного совместного

проживания нескольких поколений, определяемого рядом условий как вынужденных,

так и желанных переездов:

…<Мои родители> нас пригласили в гости, во-первых,

мы давно не виделись, мне хотелось пожить какое-то время вместе. Во-вторых,

второй ребёнок — они помогали со вторым ребёнком, <когда> он родился

(жен., 42 года, проживает с мужем и детьми);

…Поскольку мы не молодеем, мама у нас уже пожилой

человек, и возможно, в какой-то момент времени нам придется взять её к себе,

потому что она, может, одна и не захочет и не будет жить, переедет к нам, будем

жить все вместе (жен., 44 года, проживает с мужем и детьми).

Стоит отметить, что прекращение совместного проживания не

означает разрыва отношений, а, напротив, усиливает стремление к сохранению

межпоколенных связей, но в других условиях:

…У меня сестра с ними <родителями> сейчас живет,

помогает. …Ну, раз в год и я к ним приезжаю в гости… надолго не получается

из-за детей маленьких, ну, где-то на неделю приезжаю (жен., 42 года,

проживает с мужем и детьми).

Выводы и дискуссия

Многопоколенная семья, являвшаяся основной структурной

единицей российского общества вплоть до начала XX столетия, постепенно

перестаёт быть таковой, приобретая новые значение и смыслы в современном

обществе. Сохранение её как модальной демографической семейной структуры

сегодня вряд ли возможно. И данные статистики, и результаты качественного

авторского исследования чётко указывают на это. Статистически многопоколенная

семья в течение XX столетия перестаёт быть доминирующим типом домохозяйства,

даже в относительно «традиционных» федеральных округах, отличных от остальных.

Наступление XXI столетия не преломило этой тенденции. Качественное исследование

показывает, что совместное проживание поколений рассматривается как временная и

вынужденная мера, безусловно имеющая не только минусы, но и плюсы, опыт

проживания в такой семье может расцениваться как положительно, так и

отрицательно.

Многообразие опыта совместного проживания обобщается в

первую очередь с учётом следующих моментов: раннего (детского) опыта, опыта на

момент создания семьи (отношений), воссоединения на этапе старения родителей.

Смыслы во многом также определяются ими: взросление в большой семье — скорее,

положительный опыт; включение молодой пары в большую семью — максимально

сложный и болезненный процесс; принятие в семью пожилых родителей — моральный

долг. Создание большой семьи — это во многом объединение ресурсов для решения жизненных

проблем, необходимость в котором пропадает при изменении ситуации. Но желание

жить отдельно, характерное для подавляющего большинства информантов, означает

не разрыв связей, а, скорее, наоборот — стремление к их сохранению, но в

других, новых условиях и форматах, которые ещё требуют исследования и анализа.

Таким образом, многопоколенность как социальная структура не теряет своей

значимости. Элемент «традиционности» — взаимная помощь и поддержка поколений —

сохраняется, что подтверждается исследованием. И именно наличие такой поддержки

и готовность к ней стоит считать дополнительным и важным критерием семейного

благополучия.

Список литературы

Антонов А. И., Медков В. М. Социология семьи. М.: Изд-во

МГУ: Изд-во Междунар. ун-та бизнеса и управления («Братья Карич»), 1996. 304 с.

Бурмыкина О. Н. Межпоколенные отношения в неполных и полных

семьях // Петербургская социология сегодня. 2021. № 15. С. 20—35.

Вдовина М. В. Межпоколенные конфликты в современной

российской семье // Социологические исследования. 2005. № 1. С. 102—104.

Всероссийская перепись населения 2020. Т. 8: Число и состав

домохозяйств // Росстат. 2020.

Голод С. И. Семья и брак: историко-социологический анализ.

СПб.: Петрополис, 1998. 272 с.

Гурко Т. А. Взаимопомощь поколений в городских семьях //

Женщина в российском обществе. 2023. № 3. С. 43—58.

Дела семейные // ВЦИОМ. 2022. 15 декабря.

Елисеева Е. Е., Васильева Э. К. Основные направления

исследования домохозяйств по материалам Всероссийских переписей населения //

Вопросы статистики. 2014. № 4. С. 32—40.

Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи

(XVIII — начало XX в.). СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. Т. 1. 548 с.

Об утверждении Концепции государственной семейной политики в

Российской Федерации на период до 2025 года: распоряжение Правительства РФ от

25.08.2014 № 1618-р.

Об утверждении Основ государственной политики по сохранению

и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей: Указ

Президента РФ от 09.11.2022 № 809.

Пациорковский В. В. Многопоколенная семья — основа

демографического развития // Россия и современный мир. 2008. № 3. С. 194—209.

Ростовская Т. К., Кучмаева О. В., Васильева Е. Н. Институт

многопоколенной семьи как резерв демографического развития России //

Демографические исследования. 2023. Т. 3, № 4. С. 59—77.

Саралиева З. Х.-М., Судьин С. А. Многопоколенная семья в

фокусе социологических исследований: (опыт нижегородских социологов) // Женщина

в российском обществе. 2023. № 4. С. 86—95.

Синявская О. В., Гладникова Е. В. Взрослые дети и их

родители: интенсивность контактов между поколениями // Родители и дети, мужчины

и женщины в семье и обществе / под ред. Т. М. Малевой, О. В. Синявской. М.: Независ.

ин-т соц. политики, 2007. Вып. 1. С. 517—544.

Судьин С. А., Кутявина Е. Е., Курамшев А. В. Межпоколенные

отношения в современной нижегородской семье // Вестник Пермского национального

исследовательского политехнического университета. Социально-экономические

науки. 2018. № 3. С. 56—71.

Харчев А. Г., Мацковский М. С. Современная семья и ее

проблемы. Ереван: Айастан, 1982. 271 с.

Шубат О. М., Багирова А. П. Продолжительность

прародительства в России: статистические оценки и возможности управления в рамках

национального проекта «Демография» // Вопросы управления. 2020. № 6. С.

142—155.

Янак А. Л. «Нереализованные» бабушки и дедушки:

прародительская ресурсность vs прародительская депривация // Известия высших

учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2021. № 1. С.

54—69.

Buchanan

A., Rotkirch A. Twenty-first century grandparents: global perspectives on

changing roles and consequences // Contemporary Social Science. 2018. Vol. 13,

iss. 2. P. 131—144.

Fry R.,

Passel J. S. In Post-Recession Era, Young Adults Drive Continuing Rise in

Multigenerational Living. Washington (DC): Pew Research Center’s Social and

Demographic Trends project, 2014.

Popescu L.,

Pronzato C. Grandparents’ care and mothers’ work in Europe. Taking different points

of view // Mothers in the Labor Market / еd. by J. A. Molina. Springer, 2022. P. 123—136.

Оригинал публикации: Егорова Н. Ю., Янак А. Л., Захаркина Т. Н.,

Петрова Т. Ю. Многопоколенная семья сегодня: опыт совместного проживания

поколений // Женщина в российском обществе. 2024. № 4. С. 66—83.