На фото многодетная семья Белонощенко (Москва) / источник: сайт газеты Москва.Центр

Не будет преувеличением отметить, что именно общество

потребления стоит за переориентацией людей на модель минимального присутствия

ребёнка в жизни человека. В глазах такого социума рождение детей стало

обременительным и даже отталкивающим. Примером результата таких ценностей

является субкультура «чайлдфри», которая дословно переводится как “свободные от

детей”. Сейчас перед развитыми странами возникли трудности, рождаемость не

повышается, остаётся на уровне ниже воспроизводства населения. Продолжение этих

тенденций чревато экономическими проблемами. Как указывает РБК («В мире –

демографический кризис. Экономики каких стран под угрозой»), падение

количества трудоспособного населения в связи с его старением снизит

экономический рост ввиду низкой производительности труда. Постепенно

увеличивающаяся доля населения пенсионного возраста окажет крайне сильную

нагрузку на пенсионную систему. Например, всего за 5 лет, с 2010 по 2014 год,

государственные расходы на социальные и пенсионные страхования увеличились более

чем в два раза (Сунь Фу, Еремина С.Л. Старение населения. Влияние на экономику

Китая // Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2017. №37.

С. 252-264). Вместе с тем ответы различных государств на демографический вызов

не были однозначными. В этой связи целью данной статьи является анализ

эффективности наиболее распространённых стратегий демографической политики в

разных странах мира за последние полвека, а также анализ наиболее оптимальных

культурных предпосылок реализации эффективной демографической политики в

современной России. Гипотезой нашего исследования является предположение о

низком влиянии стратегий пронаталистской политики, ориентированных на

патриотические, религиозные и экономические факторы стимулирования рождаемости,

и, предположительно, высокая роль культурных факторов в комбинации с

экономическими в стимулировании рождаемости. Используя данные World Data Bank

за последние 50 лет (The World Bank. World Development Indicators), мы

постарались выявить ключевые стратегии демографических политик, выделить на их

основе группы различных государств как примеры, а также рассмотреть их слабые и

сильные стороны. Это позволило нам в дальнейшем оценить возможности

использования данного опыта применительно к случаю Российской Федерации и

выявить ряд концептуальных этических оснований, которые могли бы способствовать

формированию устойчивой и долговременной культуры многодетности и в России.

Обращение к некоторым историческим аспектам демографической

политики в различных государствах, отличающихся спецификой политического

режима, уровнем социально-экономического развития, местом и ролью религии и

идеологии в общественной жизни, позволило выделить нам три группы стран,

принципиально отличающихся друг от друга стратегиями демографической политики.

В каждой группе стран на основе World Data Bank за последние 50 лет мы

постарались проанализировать динамику фертильности и связать её с мерами

проводимой демографической политики.

Первая группа стран в популяризации многодетности делала преимущественный

акцент на религию и традиционную культуру. В данной группе стран нами были

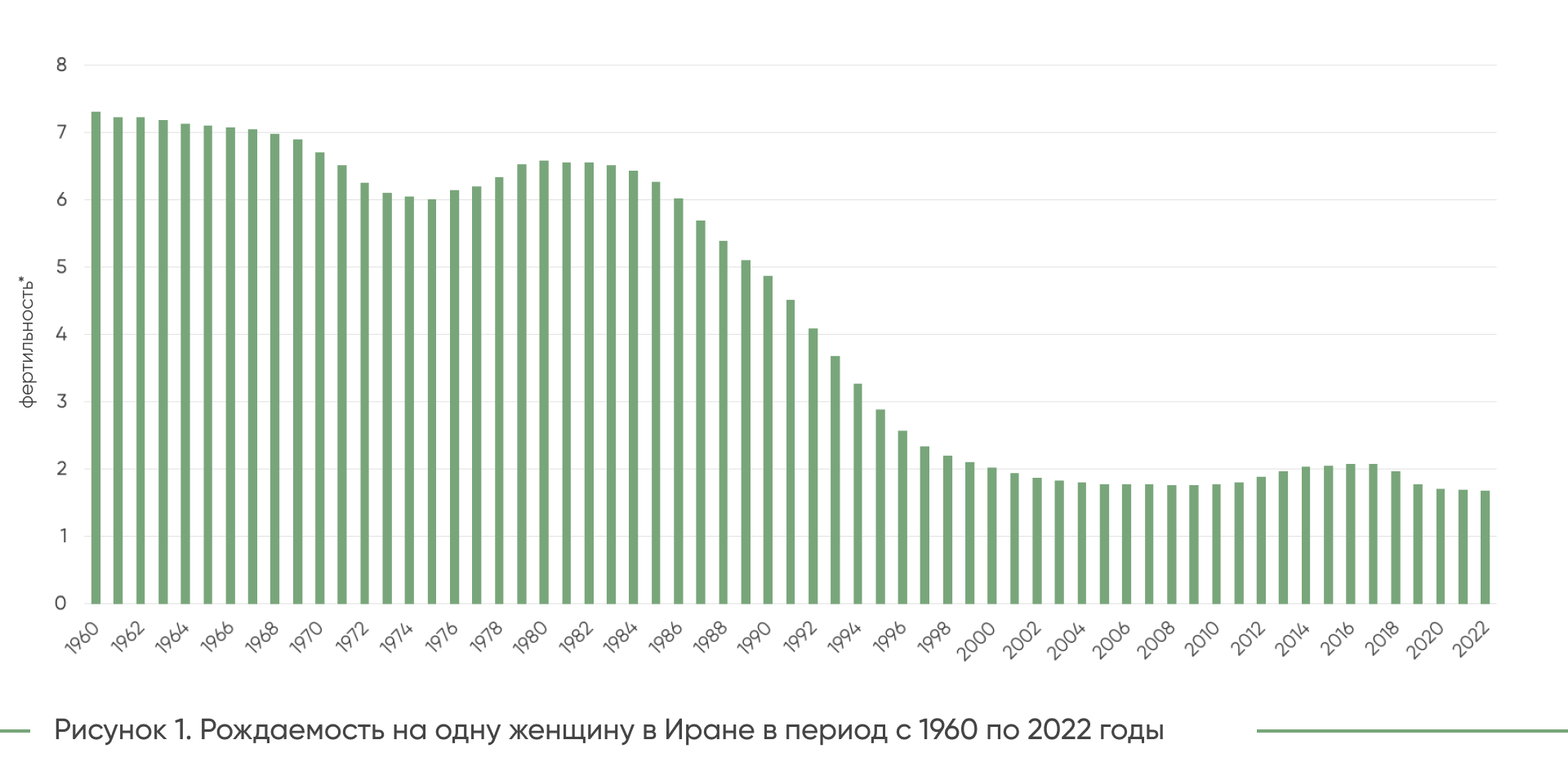

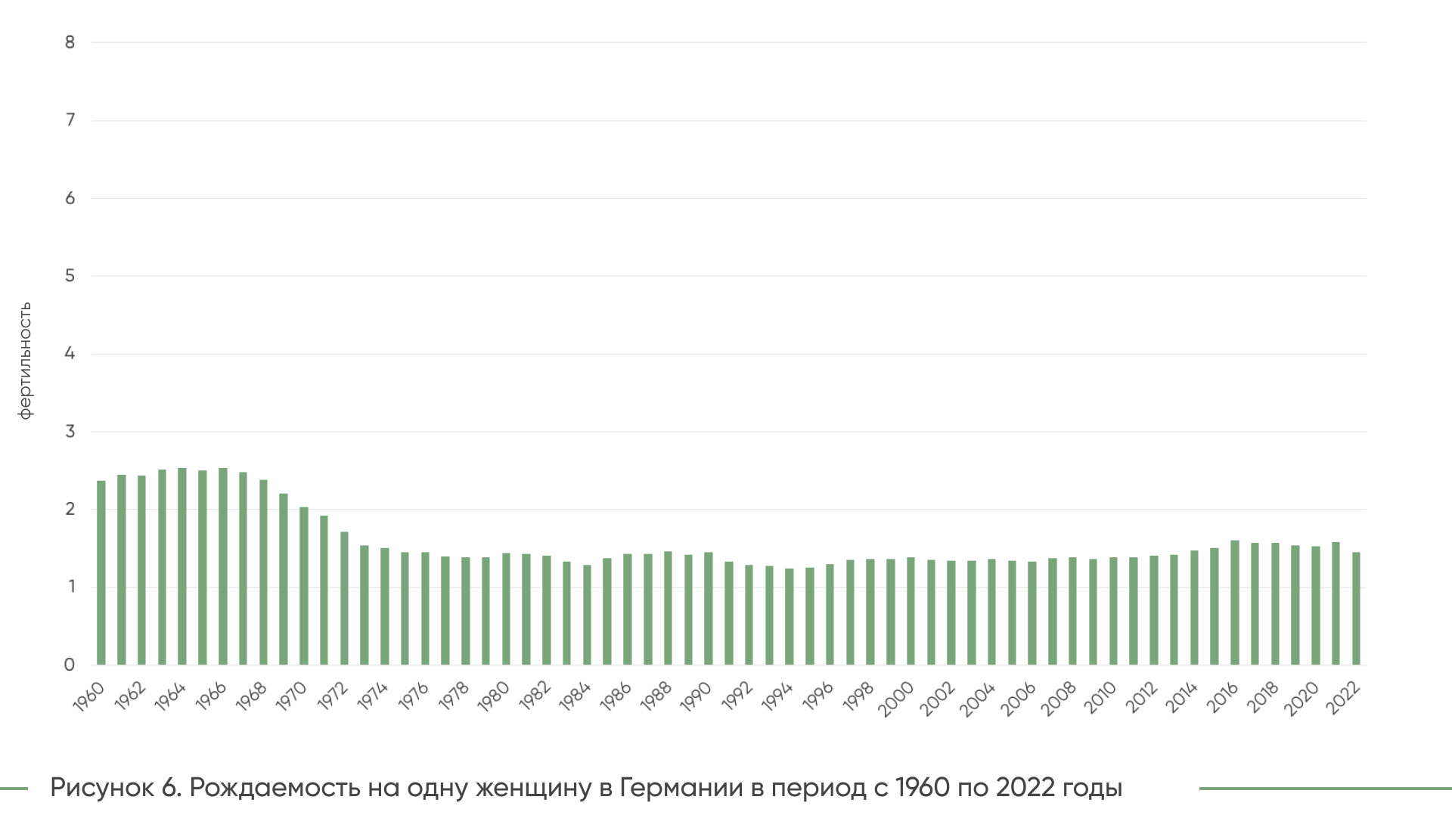

рассмотрены Иран, Казахстан и Израиль. Согласно данным World Data Bank, Иран в

1960 году имел фертильность на уровне 7,3 ребёнка (Рисунок 1). После введения

программы планирования семьи в 1968 году (1967 - появление должности министра

соответствующего направления, 1968 - введение программы в рамках Четвёртого

плана развития страны) (Ходунов А.С. Демографическая модернизация Ирана (вторая

половина XX – начала XXI века) // Демографическое обозрение. Электронный

научный журнал. 2017. Том 4. N.2), результатом было снижение фертильности до

6,3 детей в 1978 году. Программа представляла собой создание медцентров,

действия которых направлялись преимущественно на городских женщин. В данных

центрах распространялись средства контрацепции и услуги, включая стерилизацию.

После Исламской Революции 1979 года и отмены данной программы фертильность

ненадолго и незначительно повысилась, и, начиная с 1981 года, продолжила

падение. В 2012, когда фертильность оказалась на уровне 1,886, власти Ирана

отменили программу планирования семьи, повысив ненадолго фертильность до 2,036.

В 2014 приняты меры по повышению рождаемости, характером которых являлась

материальная помощь семьям, но это лишь незначительно повлияло на фертильность:

2,053 в 2015, 2,07 в 2016, 2,074 в 2017 году. Начиная с 2018 года фертильность

продолжила падение, оказавшись на уровне в 1,968 ребёнка, и продолжает падать

по сей день.

* Примечание редакции: здесь и далее в таблицах под фертильностью понимается суммарный коэффициент рождаемости (СКР)

В контексте демографии Казахстан обладает уникальной

социально-экономической историей. Во времена СССР большую часть городского

населения составляли приезжие из РСФСР. Удельный вес казахов среди горожан

составлял 26,6 %. Подобная дифференциация населения вкупе с индустриализацией

Республики Казахстан означала крайне слабое социально-экономическое развитие

казахского этноса. После распада СССР начался отток русскоязычного населения, и

казахи, сохранив социально-экономическую культуру, начали массово переезжать в

города. Отсюда следует, что обычаи и традиции были перенесены казахами “без

потерь”, отражаясь на рождаемости (Аналитический портал SPIK. Рождаемость в РК:

природа «казахского феномена» и демографические вызовы). В этой связи

стоит подчеркнуть, что наибольшее влияние на демографическую обстановку оказал

распад СССР (Рисунок 2). В дальнейшем реализация социальной политики в

отношении детей оказала положительное влияние на рождаемость. Ориентация данной

политики на традиционно-религиозные идеалы позволила на первый взгляд увидеть

ощутимые плоды, где рождаемость медленно, но неуклонно растёт.

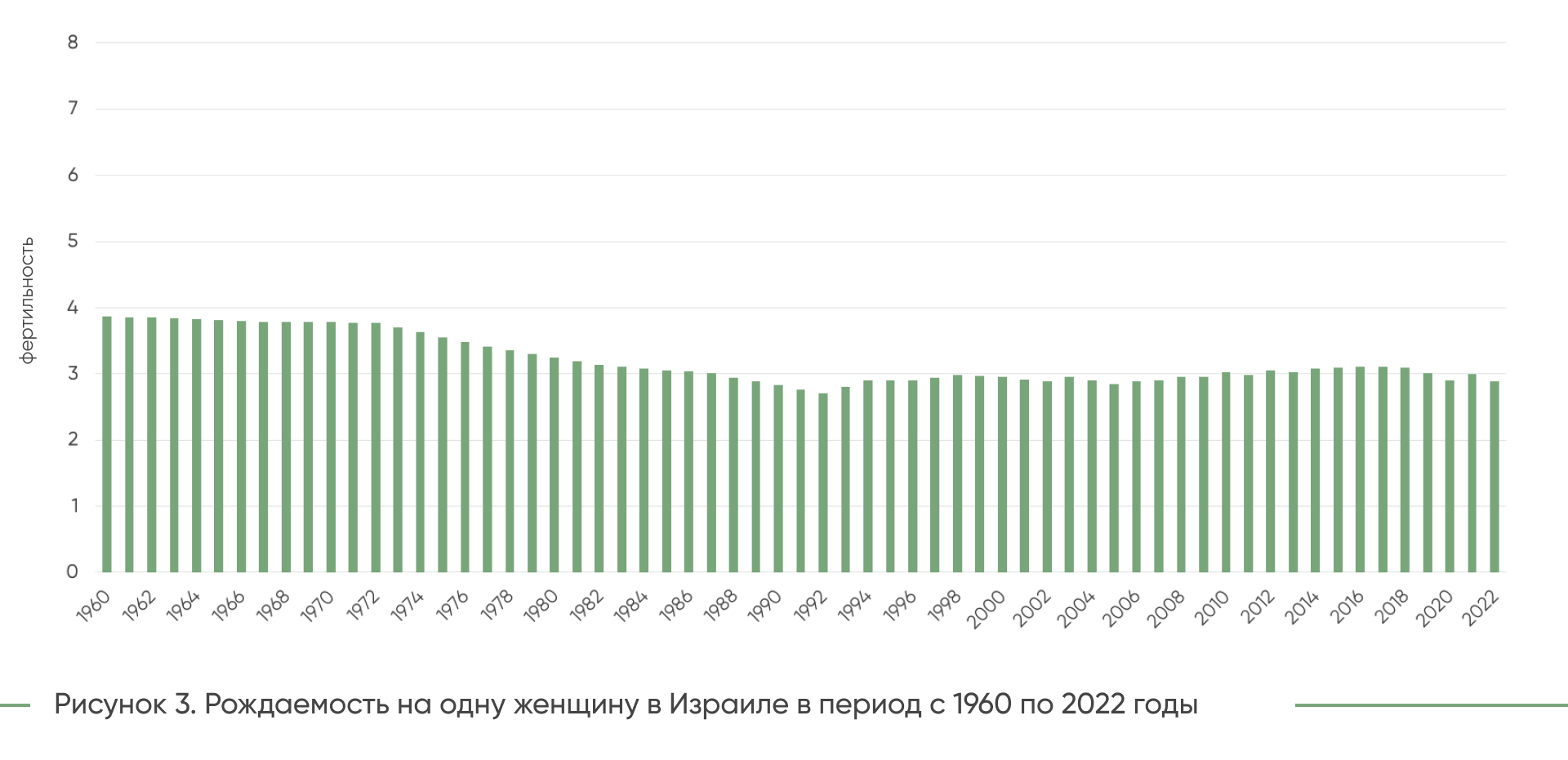

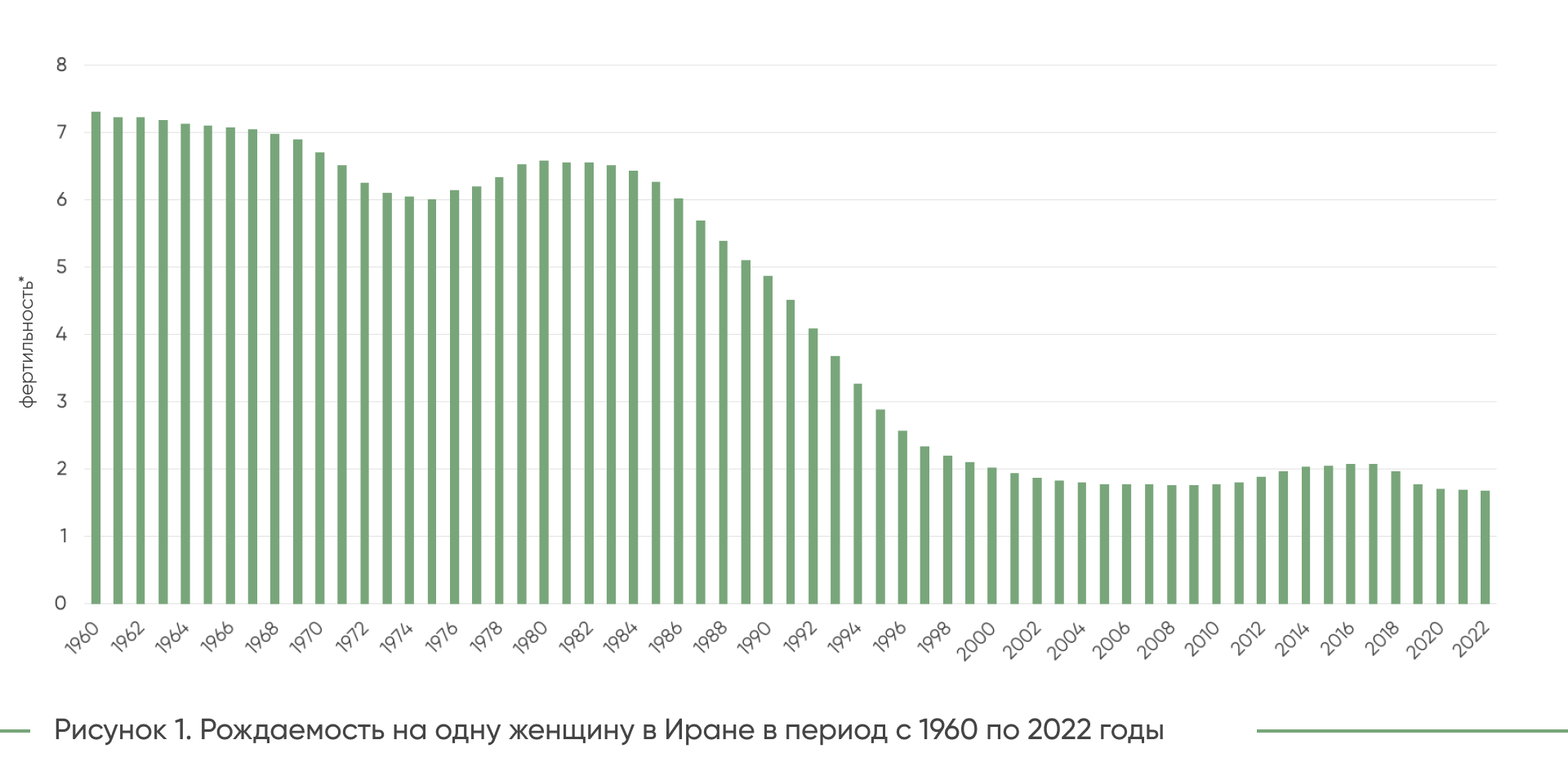

Несколько иными представляются результаты демографической

политики в Израиле. Страна характерна своей идентичностью и географическим

положением: иудейское государство, находящееся среди мусульманских стран.

Регулярно участвует в конфликтах, имеет одну из самых лучших систем

здравоохранения (6 место по версии Bloomberg - Bloomberg. These Are the Economies With the Most (and

Least) Efficient Health Care), страна прошла демографический переход. Рождаемость оказалась стабильной

(Рисунок 3), за последние 60 лет находилась в диапазоне 2-4 детей на женщину.

Также стоит отметить особенности демографической ситуации по этническому и

религиозному признаку: фертильность еврейских женщин, начиная с 2000 года,

росла - с 2,66 в 2000 г. до 3,16 в 2016 г., а фертильность мусульманских женщин

снижалась - с 4,74 в 2000 г. до 3,29 в 2016 году (Central Bureau of Statistics

(Wayback Machine). Fertility rates, by age and religion – 2016). Это

указывает на особую специфику еврейского народа. Как отмечают израильские

исследователи (Mosaic. Israel's Demographic Miracle), связано это с

национальной солидарностью перед нависшей угрозой арабизирования Израиля.

Высокая социальная ответственность еврейских женщин перед будущим еврейского

народа вынудило их двигаться в сторону рождаемости и многодетности как

осознанного выбора. И случай Казахстана, и случай Израиля показывают, что

культурные факторы (традиционные стереотипы, религиозные ценности) сохраняют

своё значение в качестве определённых символических стимулов демографической

политики. Вместе с тем в обоих случаях возможны существенные изменения в

динамике рождаемости. Относительно Казахстана можно было бы заметить, что

активная миграция местного населения в города вряд ли избежит глобальной тенденции

снижения рождаемости уже во втором поколении. В случае Израиля мы также не

можем убедительно говорить о долгосрочной тенденции, поскольку изменение

геополитического фона может резко снизить рождаемость как своеобразный

«защитный» психологический фактор.

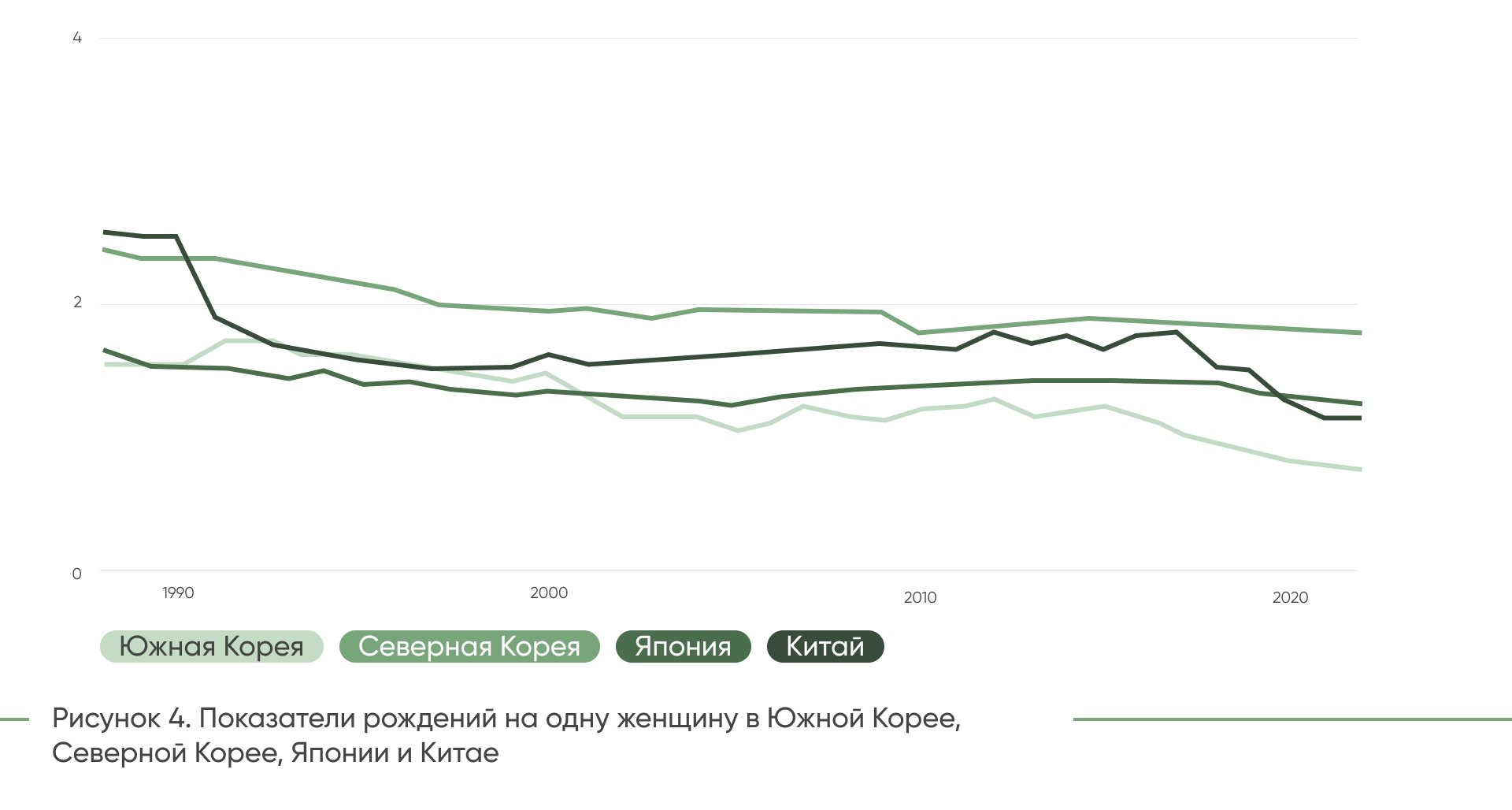

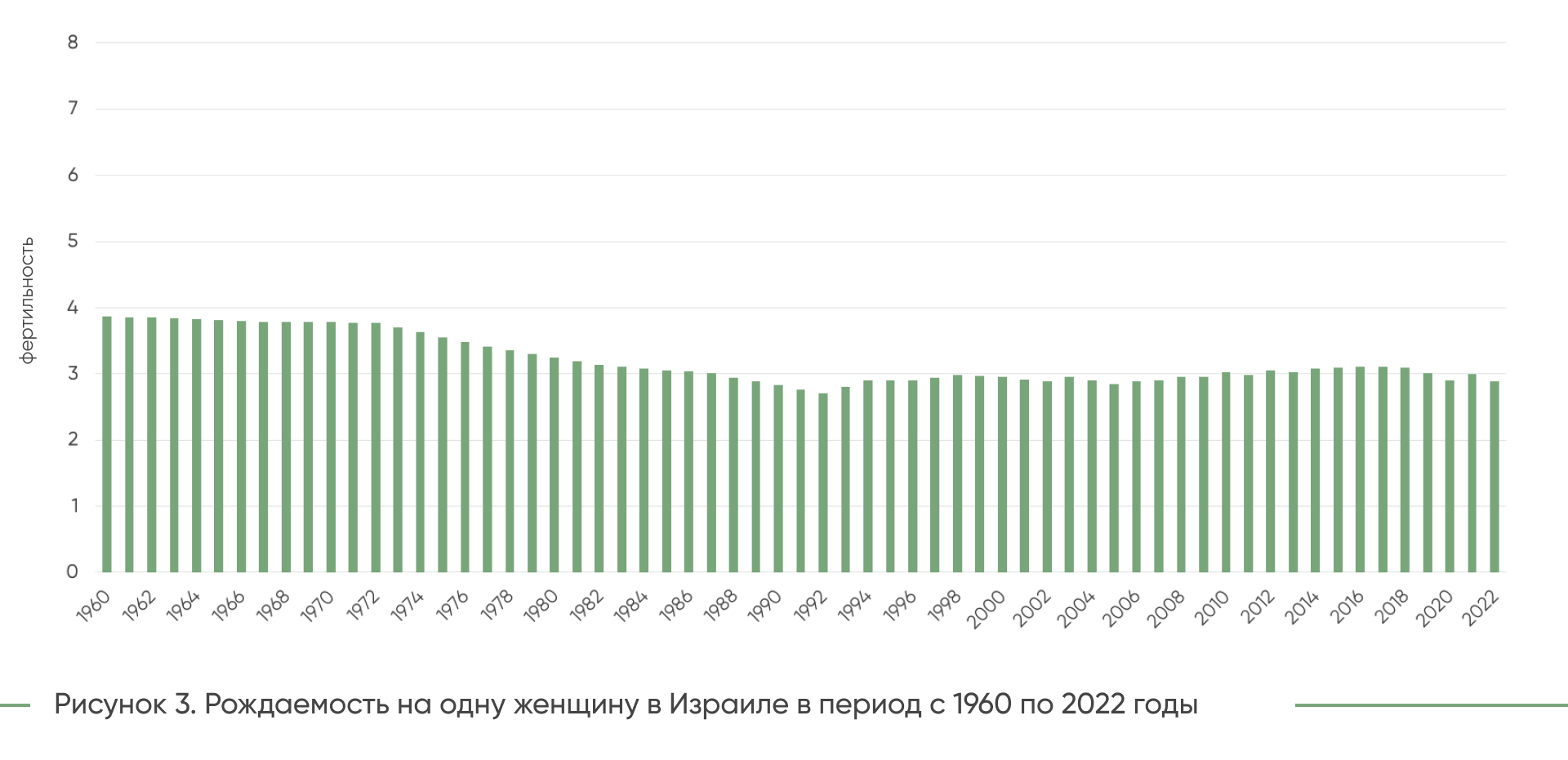

Вторая группа стран в популяризации многодетности делала

преимущественный акцент на идеологию и патриотическую направленность

популяризации многодетности. В данном случае наиболее показательными примерами

являются коммунистические Китай и Северная Корея. В нашем случае ярким примером

служит Северная Корея, которая относительно других азиатских стран имеет

наилучший показатель фертильности (1,793 в 2022 году на фоне 0,778 в Южной

Корее, 1,26 в Японии и 1,175 в Китае в том же году, Рисунок 4). Однако уже

сейчас, несмотря на предельно директивный характер политики в Северной Корее и

сохранение тоталитарной модели политического управления, рождаемость ниже

уровня воспроизводства, что также говорит о неэффективности демографической

политики.

Китай, проводивший с 1979 года политику “1 семья - 1

ребёнок”, снизил рождаемость до значения 1,668 в 2011 году, когда политика была

скорректирована: теперь разрешалось иметь до 2 детей на семью. После отмены

политики “1 семья - 1 ребёнок” в 2015 наблюдался краткосрочный рост до пика

1,813 ребёнка в 2017 году, который сменился более сильным падением до значения

1,175 в 2022 году. Таким образом, можно констатировать, что демографическая

политика, построенная на идеологических постулатах патриотизма, может иметь

кратковременный эффект, связанный с силой тоталитарных и авторитарных

институтов, но в долгосрочной перспективе теряет свою эффективность в создании

устойчивой среды для развития многодетности.

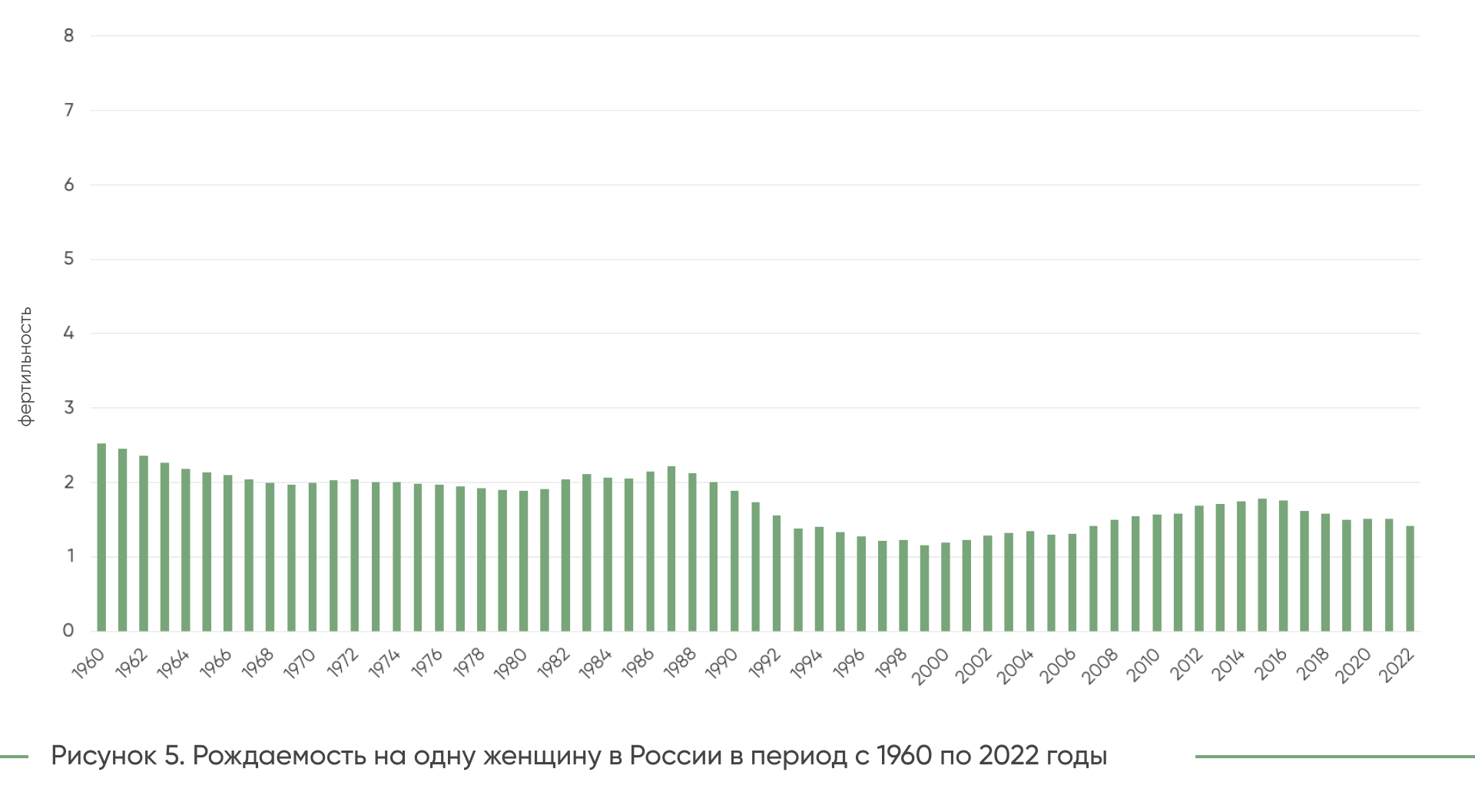

Третья группа стран в популяризации многодетности делала

преимущественный акцент на материальное стимулирование рождаемости, где любопытными

примерами являются Российская Федерации и Федеративная Республика Германии.

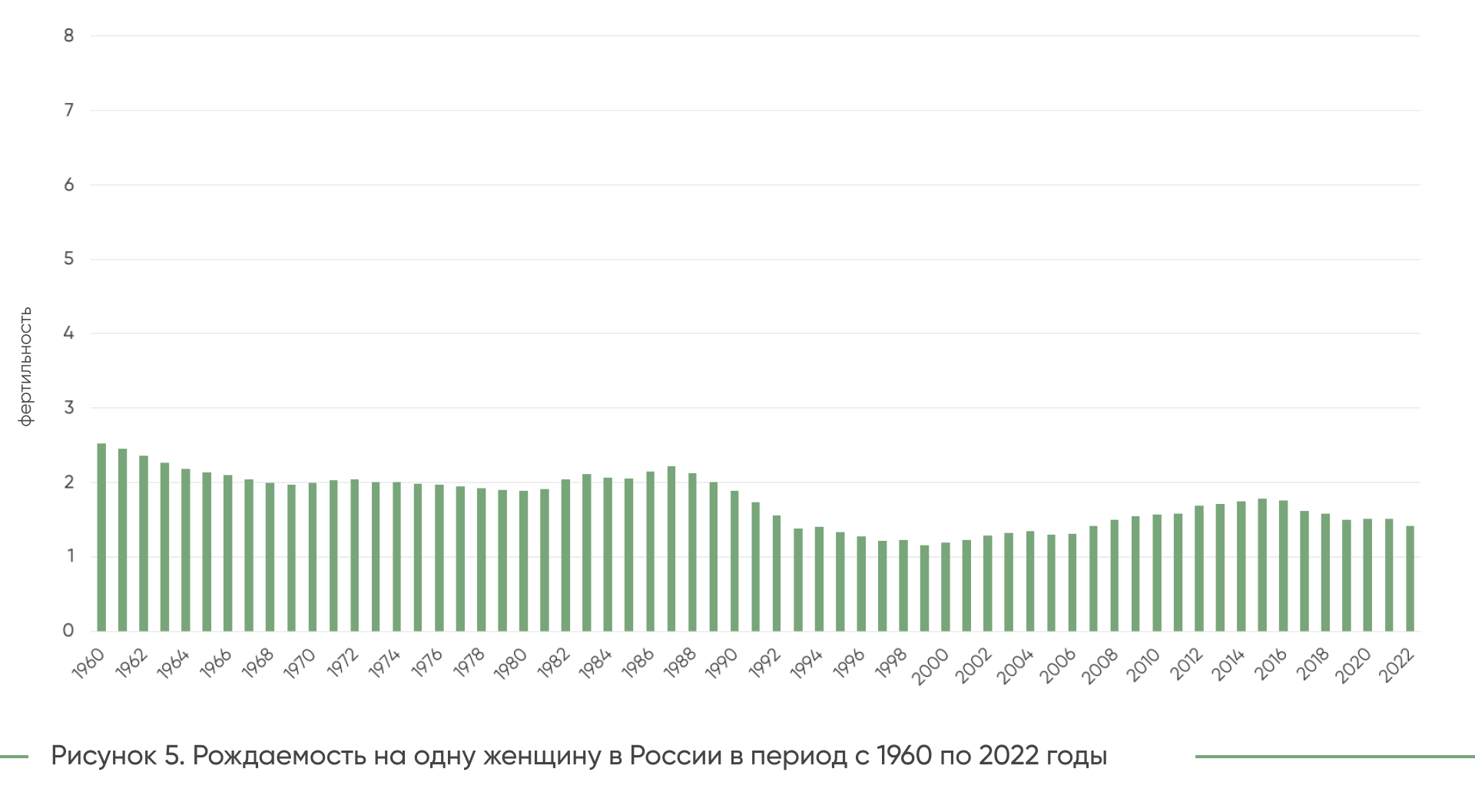

Анализ данных World Data Bank по РФ показывает, что до распада СССР рождаемость

находилась на уровне воспроизводства населения. СССР, стараясь избегать падения

фертильности, вводил льготы для женщин, обеспечивал благоприятные рабочие и

жилищные условия, когда фертильность находилась ниже уровня воспроизводства.

Введены декреты, пособия, и к 1990 году рождаемость оказалась на уровне 1,892

ребёнка на женщину (Большая Российская Энциклопедия. Демографическая политика в

России). Последующие годы происходил сильный спад в силу внутренней обстановки

в стране. Меры экономической поддержки в РФ не сильно улучшили ситуацию, пиком

являлась фертильность 2015 года - 1,777 ребёнка. В 2022 году уровень находился

на отметке 1,416 ребёнка на женщину.

Необходимо отметить несколько особенностей подхода

материнского капитала. Как указывает РБК (Маткапитал в 2024 году: индексация и

варианты использования средств), сумма, выплачиваемая при рождении

первого у матери ребёнка, составляет 631 тысячу рублей. Аналитика группы

компаний “Индикаторы рынка недвижимости” указывает (ИРН. Динамика стоимости

жилья в Москве на графике за год в рублях), что средняя цена

квадратного метра в октябре 2024 года составляет около 272 тысяч рублей.

Подобное различие в цене между материнским капиталом и стоимостью одного

квадратного метра жилья делает приобретение жилья невыгодным. Это подтверждает

статистика Росстата по распределению материнского капитала: в Москве

численность лиц, воспользовавшихся капиталом для улучшения жилищных условий,

меньше, чем воспользовавшихся им для образования ребёнка (58,8 тысячи против 158,8 тысячи в

2023 году) (Росстат. Семейная политика детствосбережения). Данная

ситуация противоположна по отношению к другим регионам. Подавляющее большинство

граждан, получивших материнский капитал в Центральном федеральном округе,

используют его именно в направлении улучшения жилищных условий. Подобная

диспропорция может негативно сказываться на рождаемости в Москве и Московской

области, поскольку каждая вторая молодая семья в стране желает улучшить свои

жилищные условия (ВЦИОМ. Жильё для молодой семьи: от запросов к планам). В регионах средняя стоимость квадратного метра жилья также сильно

варьируется, показывая значения от 56 тысяч рублей в Златоусте до 219 тысяч рублей в

Санкт-Петербурге. Регионы вправе назначать свои выплаты за рождение детей, но

они не пропорциональны стоимости квадратного метра жилья. В Москве, например,

региональные доплаты отсутствуют вовсе. В таком случае единая выплата в 631

тысячу рублей оказывает ситуативный эффект в зависимости от региона. Также

демографическую политику России ставит под сомнение исследование (Колбина Е. О.

Рождаемость в России: кого и как стимулирует демографическая политика? // Мир

России. 2023. 32(3), С. 75-96), которое указывает, что материнский капитал

становится скорее мерой поддержки строительного сектора, чем способом повышения

рождаемости, и обеспечивает долговую нагрузку населения из-за ипотечного кредитования,

в котором материнский капитал зачастую является первоначальным взносом.

Подобная политика оказывается не только, согласно статистике, малоэффективной,

но и противоречивой.

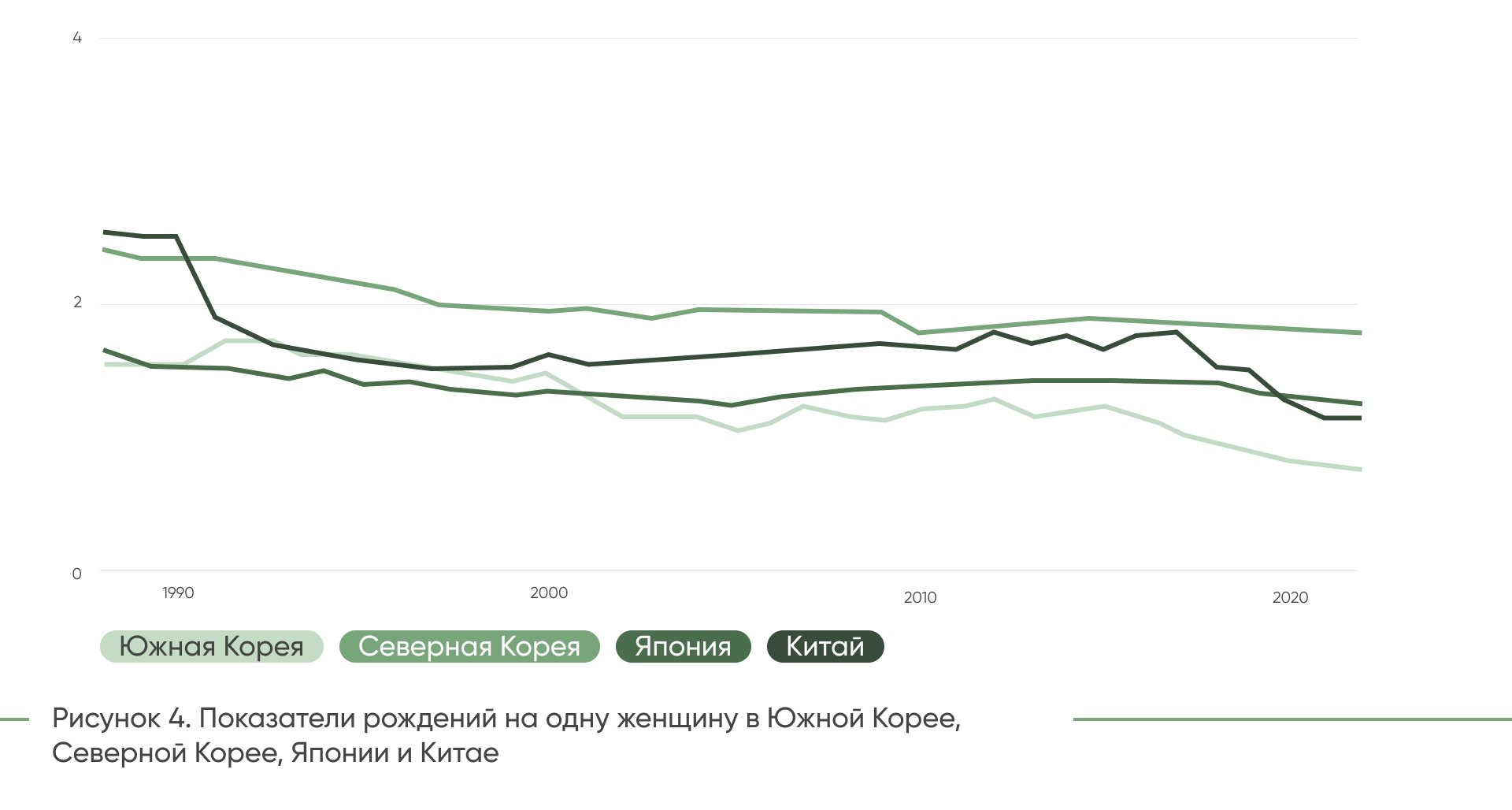

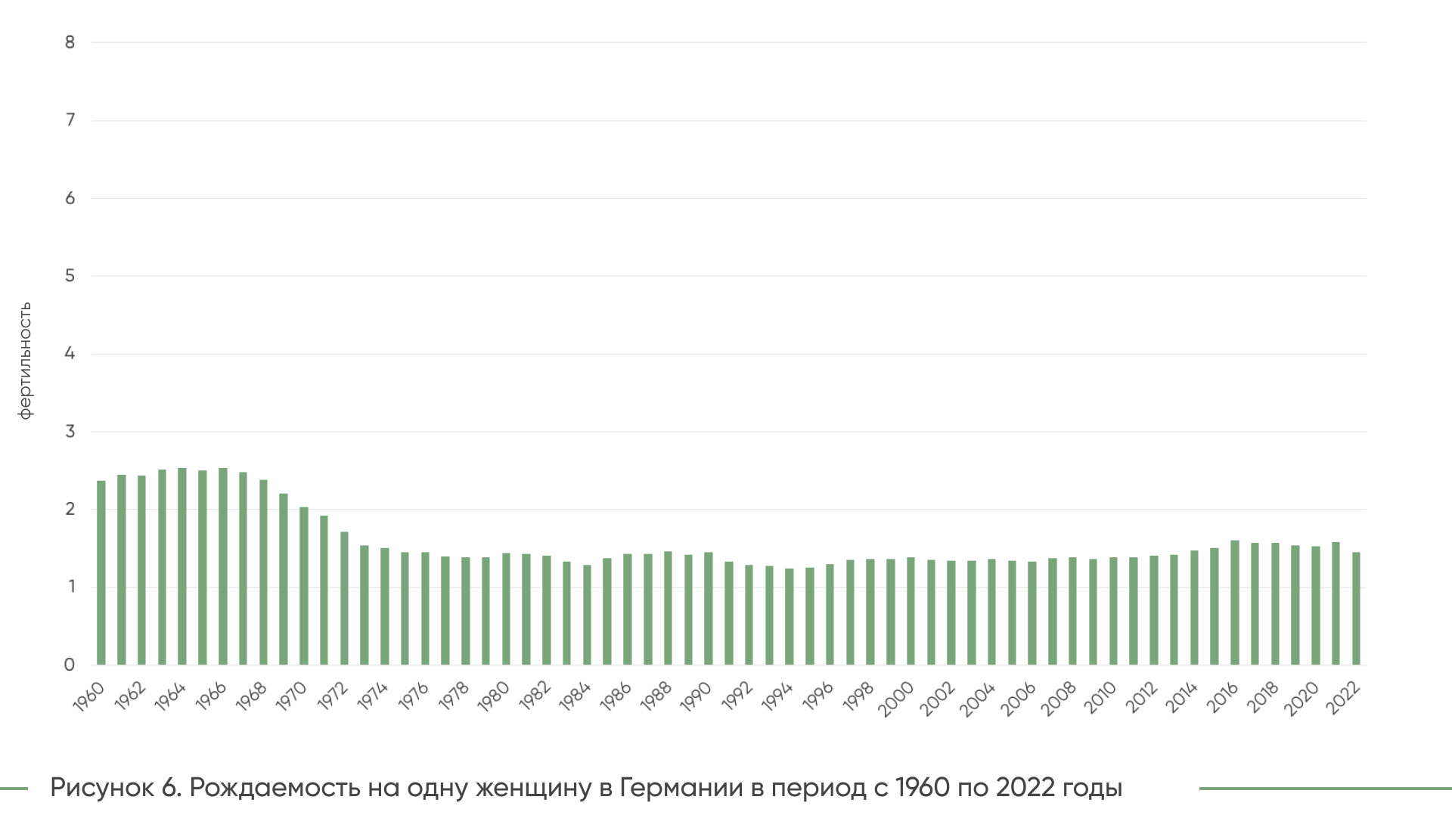

Политика ФРГ также не имела значительного успеха, хотя по

уровню экономической поддержки и социального обеспечения существенно

превосходила российскую демографическую политику. Были введены отпуска по уходу

за ребёнком, пособия мало работающим родителям (Власов М. А. Социальная

политика ФРГ в исторической ретроспективе: дилемма директивной и

социальнорыночной моделей развития // Russian Journal of Education and

Psychology. 2012. №1), выплаты по рождению ребёнка. Вместе с тем

анализ динамики рождаемости в ФРГ за последние полвека убедительно показывает

(Рисунок 6), что фертильность в Германии в 2022 году составляет порядка 1,455

ребёнка на семью, что репрезентирует не только семьи этнических немцев, но и

другие этнические группы, представители которых являются гражданами ФРГ.

Как видно из представленного обзора, ни одна из стратегий

демографической политики не даёт ощутимого эффекта в долгосрочной перспективе в

условиях демографического перехода, при учёте особого случая Израиля. В этой

связи, на наш взгляд, акцент должен быть сделан не только на материальные

факторы стимулирования рождаемости и многодетности (а они имеют базовое

значение), но и на формирование вокруг данной политики экономической поддержки

демографии особой культуры, которую мы обозначим как «культуру осознанного

зачатия». Аргументируем наш взгляд тем, что на ценности нельзя повлиять

политическим решением, а под материальной поддержкой должен быть культурный

фундамент для внедрения новых норм. Как видится, формирование указанной выше

культуры является однозначно долгосрочным проектом и рассчитано на

межпоколенческую перспективу.

Вместе с тем продвижение данной культуры требует нескольких

уровней её интерпретации. Первый уровень – этический (где на основе актуальной

этической теории можно было непротиворечиво и неидеологически показать, почему

многодетность является не только нормой, но и ценностью). Второй уровень –

политический (совокупность мероприятий, способствующих популяризации

многодетности). Следует ещё раз подчеркнуть, что эффективность данных уровней

может иметь смысл только при реализации значимых программ материального

стимулирования рождаемости и создании вокруг многодетности комфортной социально-экономической

среды.

На наш взгляд, наиболее конструктивным для формулирования

данной этической программы является переход от «этики убеждений» к «этике

ответственности», теоретически обоснованный в работах М. Вебера и Г. Йонаса

(Йонас Г. Принцип ответственности: Опыт этики для технологической цивилизации.

М.: Айрис-Пресс, 2004. 480 с.). Этика убеждения, представленная в вариантах

этики добродетелей или этики долга, предлагает человеку некое социальное

решение (например, стремление к многодетности) как реализацию соответствия

каким-либо добродетелям (религиозное добро, коммунистическое общество), либо

указывает ему на многодетность как своеобразный долг (патриотизм, сопротивление

арабизации еврейского общества). Однако подобные установки уже с трудом

работали среди представителей поколения миллениалов в конце XX века и, как

показывают всё чаще появляющиеся исследования поколения зумеров, в ещё меньшей

степени они будут актуальны среди зумеров.

В качестве альтернативы Г. Йонас предлагает нам двигаться в

сторону проекта этики ответственности, где особое внимание обращается на

осознание человеком последствий поступка. На наш взгляд, ответственность

оказывается более предпочтительной, чем концепт свободы, когда решение человека

относительно рождаемости и многодетности превращается из свободного акта в

волюнтаризм и акт потребления. Взамен этого этика ответственности призывает

прежде всего к ответственности, а затем уже к свободе выбора человека, который

оказывается осознанным. В интерпретации Г. Йонаса «само существование человека

ставит его в положение заботящегося о будущем». В таком случае природа,

следующие поколения, преодоление бедствий оказываются связаны с текущей

позицией человека и его осознанным восприятием своей ответственности перед

будущим. Итак, продвижение культуры зачатия является не патриотическим лозунгом

или религиозной нормой, а одной из ценностей ответственного человека перед

своими потомками, которые ещё не родились. Подобная этическая позиция позволяет

говорить о культуре зачатия как интегративном факторе демографической политики,

не укладывающимся в религиозный, патриотический и экономический аспекты стимулирования

многодетности. Также следует заметить, что подобная политика должна

ориентироваться на долгосрочные цели, поскольку формирование культуры является

сложным и длительным социокультурным и социально-психологическим процессом в

силу противопоставления господствующей культуре потребления.

Таким образом, данная работа показала демографическую

обстановку в глобальном виде, что позволило сделать более широкие выводы

касательно демографических политик по поддержке рождаемости населения.

Поставленные гипотезы подтвердились. Ни одна из проанализированных стратегий

демографической политики не даёт уверенности в её эффективности в долгосрочной

перспективе. В этой связи акцент может быть сделан на культурные факторы при

важной роли экономического стимулирования рождаемости. Завершая статью, следует

отметить, что культура и настроения масс несут ключевое значение в

эффективности программ пронаталистской политики. По нашему мнению, эти факторы

крайне недооценены в существующей демографической политике России, где этика

ответственности могла бы выступить концептуальным ядром культуры осознанного

зачатия, где многодетность оказывается не навязанной нормой, а сознательно избранной

ценностью.